[第一章:凝视达尔文主义的深渊]

[第二章:与自己交战的大脑]

[第三章:机器人的秘密武器]

[第四章:自主大脑的偏见:短绳心智有时给我们带来痛苦的特征]

[第五章:进化心理学如何出错]

[第六章:理性障碍(Dysrationalia):为什么这么多聪明人做这么多蠢事]

[第七章:从基因的掌控到模因的掌控]

[第八章:没有神秘的灵魂:在达尔文时代寻找意义]

[注释]

机器人的反叛

在达尔文时代寻找意义

Keith E. Stanovich

芝加哥大学出版社

芝加哥和伦敦

芝加哥大学出版社,芝加哥 60637

芝加哥大学出版社有限公司,伦敦

© 2004 Keith E. Stanovich

版权所有。2004年出版

平装版 2005

美国印刷

13 12 11 10 09 08 07 06 05

5 4 3 2

ISBN(精装):0-226-77089-3

ISBN(平装):0-226-77125-3

国会图书馆出版物编目数据 Stanovich, Keith E., 1950–

机器人的反叛:在达尔文时代寻找意义 / Keith E. Stanovich.

包括参考书目(第305页)。

ISBN:0-226-77089-3(精装:无酸纸)

I. 书名。

BD450.S725

128 —dc22

本出版物使用的纸张符合美国国家信息科学标准的最低要求 — 印刷图书馆材料用纸的耐久性,ANSI Z39.48-1992。

献给 Paula — 再一次,始终,永远

我写这本书是因为一个挥之不去的画面。那是一个未来反乌托邦的画面,在那里,知识精英了解现代科学的含义,但明示或暗示地认为其他民众无法吸收这些含义。相反,普通民众被留在我们的前科学历史故事中 — 那些不需要太多概念重新定位的舒缓叙述。简而言之,这是一个未来科学唯物主义的画面,它成功消除了社会经济无产阶级,却用知识无产阶级取而代之。

这种趋势在现代科学社会中已经初现端倪。现代科学正在从内到外 — 彻底重塑 — 诸如意识、灵魂、自我、自由意志、责任、自我控制、意志薄弱等基础概念 — 但我们的民间心理学仍然与进化论见解和神经生理学事实隔绝。本书的目的是向普通读者解释生物科学和人类科学正在迫使我们进行的概念重新定位。

科学家一直不愿意将这些概念重新定位强加给未入门的人,特别是普遍达尔文主义那些令人不安的见解。几年前,Daniel Dennett在他的《达尔文的危险思想》一书中这样做了,结果遭到严厉抨击。人们认为公众想要一种更温和的方法 — 一种更乐观并且保留更多传统概念的方法。确实有一种关于人类状况的乐观观点可以维持,并且与达尔文主义一致,但这不是一种允许概念稳定的观点。这就是本书采用的方法 — 让认知科学和普遍达尔文主义的见解完成它们对我们民间概念的转变,然后看看剩下什么。我对这种练习产生的相当开放的自我概念持乐观态度。本书的主要论点是,认知心理学、决策理论和神经科学研究结果中某些大多未被认识且相当未充分发展的含义,可以帮助人类与达尔文的生命观和解。

普遍达尔文主义的许多惊人且令人不安的见解之一是,人类充当两个复制子(replicators)(基因和模因(memes))的宿主,这些复制子对人类没有兴趣,除了人类作为复制渠道所扮演的角色。Richard Dawkins总结了二十世纪生物学的见解,让我们震惊地意识到,作为人类,我们实际上只是我们基因的生存机器。现代进化科学可能在生物学上是正确的,但它包含许多令人不安的含义。例如,人类可以被视为在大型笨重的载体(本质上是为基因群体服务的复杂机器人)内蜂拥而至的巨大复制子群体。

同样,我们充当模因(文化信息单位)的宿主 — 另一种可以破坏人类自主性的次个人实体。模因是一个真正的自私复制子,就像基因一样。总的来说,基因包含构建携带它们的身体的指令。总的来说,模因构建传播它们的文化。模因研究引发的基本见解是,一种信念可能会传播,而不一定是真实的,也不一定以任何方式帮助持有该信念的人。

二十多年前,Dawkins呼吁反抗自私的复制子。之所以需要这种反叛,是因为人类作为连贯的有机体,可以拥有与任何一种复制子的利益相悖的利益。在本书中,我使用”机器人的反叛”一词来指代如果我们想要超越复制子的有限利益并定义我们自己的自主目标所必需的一整套进化论见解和认知改革。

我们很可能就是机器人——为复制子(replicator)传播而设计的载体——但我们是唯一发现自己的利益与复制子利益相分离的机器人。我们确实是科幻故事中的失控机器人——将创造者的利益置于自身利益之下的机器人。

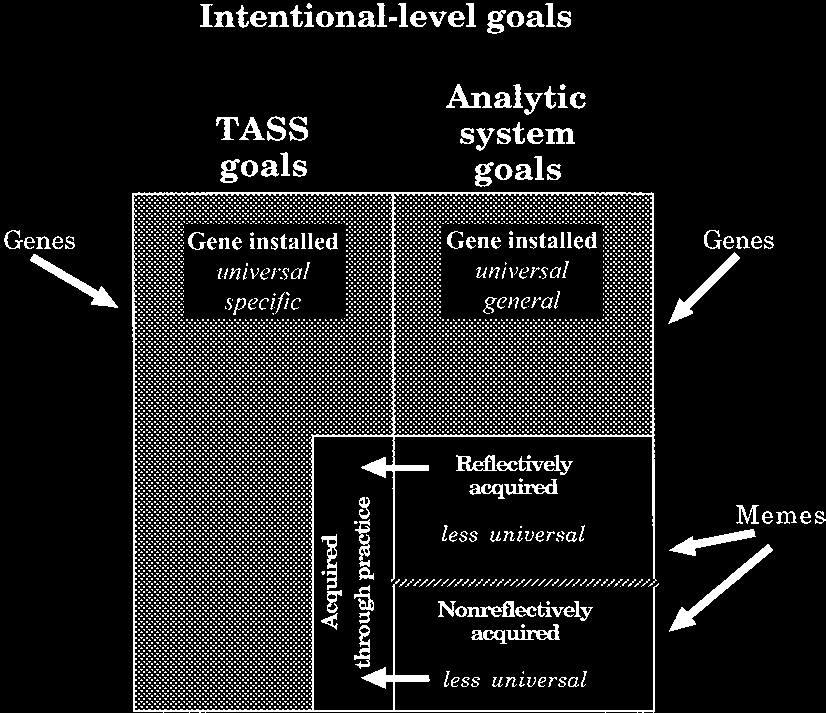

当人类开始利用对自身大脑功能的认知以及对各种大脑机制所服务目标的理解来构建行为以服务自身目的时,机器人的反叛就成为可能。当两者不一致时,存在一个非凡的文化项目机会,可以推进人类利益而非复制子利益。然而,这一认知改革计划的前提是知道如何裁决人类决策中的目标冲突——这正是当代认知科学和决策理论发挥关键作用的地方。该计划的第一步是认识到我们大脑的不同部分在不同程度上体现了复制子和载体的目标。

基因对我们自主性的威胁源于它们在我们大脑中构建了受基因严格控制的自主系统集(TASS)。然而,基因还在大脑中创造了——与TASS一起——一个分析控制系统,该系统可以(或多或少地)面向工具理性(instrumental rationality)(即实现我们作为个人的目标)。

理性原则告诉我们何时调用这种分析处理,以便当TASS模块没有最大化我们最感兴趣的实体——我们的个人欲望时,我们的人生目标能够得以保留。本书的一个主要主题是,理性(及其在制度中的体现)提供了一种创造条件的方法,这些条件在人的层面而非基因层面上进行优化——这是机器人反叛的开始。

因为许多理性工具是文化发明而非生物模块,它们在技术社会中的有用性很容易被进化心理学家轻易否定。我所建议的这个非凡文化项目关乎如何最好地推进人类利益,无论它们是否与基因利益一致。如果忽视最大化基因适应性与最大化人类欲望满足之间的区别,我们就会失去其独特的解放潜力。

然而,人类最近获得的另一组自我洞察(第二种复制子——模因(meme)的含义)极大地使情况复杂化。那些应被认定为个人目标的——那些用来定义载体优化的工具理性过程成功与否的目标——不应只是被当作既定的,否则我们又只是把自己交给了复制子的利益。一旦理解了这一洞察,立即就会明白为什么人类必须追求所谓的广义理性(broad rationality)——一种批判进入工具性计算的信念和欲望的理性。否则,模因目标并不比预装的基因目标更好。从认知科学和决策科学中提取的理性自我评估原则提供了根除可能存在于我们目标层次中的寄生模因的工具——即那些服务于自身目的而非宿主个人目的的模因。

拥有科学、逻辑和决策理论等评估性模因复合体(memeplex)的人有潜力创造一种独特的人类自我反思类型。

在两个无意识的复制子面前,如何找到自主性、意义和价值,而这些复制子的目的(复制)与人类利益正交?我认为意义是可以找到的——它是由前面章节讨论的人类认知架构的某些特征所实现的。在最后一章中,我探讨了寻找意义过程中的两个死胡同——我称之为大分子和神秘汁液。几个世纪以来,人们试图通过相信人类创造在某种程度上是特殊的来在生活中找到特殊意义。普遍达尔文主义嘲讽了这一信念。正如笑话所说,我们自始至终都是大分子。

其次,人们采用了一种本质上是笛卡尔式的心灵民间理论——其中包含一个普罗米修斯式控制者(Promethean Controller),其操作基本上是神秘的。现代认知科学反而发展了纯粹机械化的行动控制模型,摒弃了大脑中普罗米修斯式控制者的概念。

我认为人类的独特性实际上源于人类心智的一个架构特征。这个特征就是高阶表征(higher-order representation)的倾向。人类在动物中独一无二,可以尝试批判他们的一阶欲望。这样,人类就超越了哲学家哈里·法兰克福所说的放任者(wanton)——一种机械地追求其一阶欲望的生物(其中许多是基因安装的目标,而在人类中,有些可能是模因病毒)。当我们对一阶偏好进行二阶评估(所谓的强评估(strong evaluation))时,我们实际上是在问,我们是否更愿意偏好某个特定结果。

人类价值观通常以对我们一阶偏好的批判形式呈现。因此,在一阶偏好和高阶偏好之间实现一致性的斗争(哲学家罗伯特·诺齐克称之为实现理性整合(rational integration)的斗争)是人类认知的独特特征——这一特征比任何其他心智特征(包括意识)更清晰地将我们与其他动物区分开来,因为与强评估能力不同,意识更可能在动物王国中各种复杂性的大脑之间以连续梯度分布。

我认为,我们希望赋予人类心智生活的重要性,应该归于大脑的这些评价活动,而不是伴随它们的内在体验。在本书中,我试图勾勒出接受达尔文主义的影响并开始构建一个基于人类真正独特之处的自我概念会是什么样子:人类以地球上生命形式中独一无二的方式获得对生活的控制——通过理性的自我决定(self-determination)。

本书在多个地方撰写完成,除了我的所属机构多伦多大学之外,还包括从康沃尔郡的圣艾夫斯到苏格兰的奥本,再到旧金山。感谢Anne Cunningham在旧金山和加州大学伯克利分校接待我;感谢Richard West在多伦多阳台上与我进行的多次夜谈。多年来,Rich一直是这些想法的重要讨论对象。Paula Stanovich给了我完成这个项目最需要的东西——对项目的承诺、对项目的信心和对它的热情。没有她对我信念的支持,这本书不可能完成。Paula和Rich一直是我的私人月球学会(Lunar Society)。

本书的早期版本得到了Susan Blackmore、Jonathan Evans、Daniel Kahneman、Aaron Lynch、David Over、Dean Keith Simonton、Kim Sterelny、Robert Sternberg和Richard West非常有益的批评。芝加哥出版社的审稿人Kim Sterelny和David Over提供了极具洞察力的建议。我的审稿人慷慨地认可了本书的风格,并按照它自己的标准进行评审。书中的论证不依赖于任何特定的实证发现,而是依赖于认知科学中的广泛主题,我毫不掩饰地用宽泛的笔触描绘这些主题。所有这些评论者都能够在对我最有帮助的层面上与本书进行互动。

芝加哥大学出版社的编辑T. David Brent具有非凡的能力,能够看到我想通过本书总体上完成什么。他敏锐地辨识出主要主题,同时也为完善具体论证做出了贡献。Richard Allen对文本的文字编辑工作非常周到且有帮助。Elizabeth Branch Dyson在制作过程的许多方面提供了出色的协助。

从许多学者那里获得的学术债务在正文中显而易见,参考文献列表记录了这一债务。尽管如此,特别的灵感来自Daniel Dennett、Robert Nozick、Daniel Kahneman、Amos Tversky、Jonathan Evans和David Over的工作。

在撰写本书期间我所在系的主任——Keith Oatley和Janet Astington——为学术工作提供了非常适宜的氛围。我们系的业务主管Mary Macri以非凡的奉献精神照顾我的技术和后勤需求。我被任命为多伦多大学应用认知科学加拿大研究主席,这极大地促进了本书的写作。我在本书讨论的一些问题上的实证研究得以进行,得益于加拿大社会科学与人文研究委员会的持续支持。

Robyn Macpherson和Georges Potworowski为我做了重要的图书馆工作,追踪参考文献。Robyn一直是一位出色的多面手,执行了大量帮助本书完成的学术和研究任务。Caroline Ho在我另有他顾时为我的实验室提供了高级领导。Marilyn Kertoy和Anne Cunningham始终是我个人和智识支持团队的一部分。

本书第4、5、6章借鉴了这些想法早期版本的出版物:“人类认知的基本计算偏差:(有时)损害推理和决策的启发式(heuristics)”,载于J. E. Davidson和R. J. Sternberg编辑的《问题解决心理学》(纽约:剑桥大学出版社,2003年);“进化目标与工具性目标:进化心理学如何误解人类理性”(与R. F. West合著),载于D. Over编辑的《进化与思维心理学:辩论》(英格兰霍夫:心理学出版社,2003年);以及”理性、智力和认知科学中的分析层次:非理性(dysrationalia)可能存在吗?“,载于R. J. Sternberg编辑的《为什么聪明人会如此愚蠢》,第124-58页(康涅狄格州纽黑文:耶鲁大学出版社,2002年)。

当一个星球上的智慧生命首次弄清楚自己存在的理由时,它就成年了……生命有机体在地球上已经存在了超过30亿年,却从不知道为什么,直到真相最终在其中一个身上显现。他的名字是查尔斯·达尔文。

——理查德·道金斯,《自私的基因》

假以时日,达尔文革命将在全球每个受过教育的人的头脑中——以及心中——占据一个……安全而平静的位置,但今天,在达尔文去世一个多世纪后,我们仍然需要理解其令人震惊的影响。

——丹尼尔·丹尼特,《达尔文的危险思想》

母鸡只是鸡蛋制造另一个鸡蛋的方式。

——塞缪尔·巴特勒,《生活与习惯》

游戏只是复制东西,仅此而已。

——马克·里德利,《孟德尔的恶魔》

哲学家丹尼尔·丹尼特在上述引文中所指的是一件为知识精英所知但公众大多不了解的事情:现代进化论的影响加上认知科学的进步,将在21世纪摧毁人类几个世纪以来所持有的许多传统概念。

例如,如果你相信传统的灵魂(soul)概念,你应该知道,毫无疑问,对进化论的更深入理解以及认知神经科学的进步将摧毁这个概念,这可能在你的有生之年就会发生。在本书中,我将敦促我们接受这种必然性,并将我们的精力不是用于避免或掩盖这些影响,而是用于构建一个与生物学和认知科学相一致的替代世界观。我将论证,我们应该接受认知科学和进化论那些令人不安的影响,而不是与之对抗。逃避这些影响将有可能创造一个两层社会,由有特权看到世界真实面貌的知识精英和一个被误导的普通大众——知识无产阶级(intellectual proletariat)——组成,后者被认为在情感上不够强大以应对真相。

为了避免这样一个两层社会,我们必须公开承认一场知识灾难——一个支撑人类能量数个世纪的世界观的崩溃。我打算展示如何在神经科学、认知科学、心灵哲学和现代新达尔文主义的核心洞见的基础上,构建一个关于人类境况的替代概念。

在本书中,我将当前时代称为”达尔文时代”,因为尽管《物种起源》写于140多年前,我们仍处于一个达尔文洞见的影响仍在整个人类知识领域展开的时代。事实上,现在所谓的普遍达尔文主义(universal Darwinism)(Cziko 1995; Dawkins 1983; Dennett 1995; Plotkin 1994; Ruse 1998)直到最近才创造了诸如进化经济学、进化心理学、进化认识论(evolutionary epistemology)、进化医学和进化计算科学等领域(见Aunger 2000b)。在达尔文去世多年后,我们才真正进入了达尔文时代。这些相对较新的科学探索领域将构成未来社会视为理所当然的关于人性的背景假设。

然而,我们正处于一个历史时期,在这个时期,对普遍达尔文主义洞见的吸收将对文化生活产生许多不稳定的影响。几个世纪以来,我们构建了许多关于人类起源和人类心灵本质的神话。我们一直在编造关于我们是谁以及我们为什么存在的故事。现在,与这一历史趋势决裂,我们可能最终站在对人类在自然中的位置有事实性理解的门槛上。然而,获得这样的理解首先需要爆破我们创造的神话,这种爆破肯定会给我们带来一些认知困扰。这是因为逃避达尔文主义不利影响的唯一途径是通过科学本身——通过采取一种坚定的态度来看待自然选择理论意味着什么。然而,一旦我们采取这样一种坚定的态度,本书的主要论点是令人鼓舞的。那就是,认知心理学、决策理论和神经科学在人类科学领域中某些尚未充分发展的研究发现的影响,可以揭示将人类对意义的需求与达尔文生命观相调和的连贯方式。

在他的书《达尔文的危险思想》中,丹尼特(Dennett)(1995)论证道,达尔文关于自然选择进化的思想在智识上相当于一种普遍酸(universal acid):“它几乎侵蚀每一个传统概念,并在其身后留下一个革命性的世界观,大部分旧景观仍然可以辨认,但在根本方式上已经转变”(63)。简而言之,达尔文主义的冲击波才刚刚开始被感受到,我们还没有完全吸收进化科学所包含的那些破坏稳定的洞见。

认识到我们对达尔文主义影响的处理还不充分的一种方法是注意到,最激烈反对达尔文观点的人正是那些最清楚地认识到它作为普遍酸的智识等价物地位的人。例如,原教旨主义宗教的信徒实际上是正确的,他们认为自然选择进化的思想将摧毁他们视为神圣的许多东西——例如,一个被充分理解的进化论将威胁到灵魂的概念本身。

简而言之,持中间立场的信徒——所谓自由宗教的信徒——才是错误的。那些认为自己知道自然选择意味着什么但未能察觉其更黑暗影响的人对达尔文主义做出了几种常见的误解。值得注意的是,每一个错误都通过掩盖(或在某些情况下甚至逆转)其更令人震惊的影响,使达尔文主义成为一种更容易接受的学说。例如,公众继续相信已被否定的进化进步(evolutionary progress)概念,尽管史蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)(1989, 1996, 2002)在他众多的畅销书中一直试图纠正这个错误。这种观点的一个重要但误导性的组成部分是相信人类是进化的必然顶峰(“山之王…堆之顶”,正如那首老歌所唱)。尽管古尔德努力纠正这一误解,它仍然存在。正如古尔德不断提醒我们的那样,我们是历史的一个偶然事实(contingent fact),事情本可以有其他结局——也就是说,某些其他生物本可以成为对这个星球的主导影响。

然而,关于进化还有另一个误解,这个误解与本书的主题更为密切相关。这个误解就是认为我们拥有基因”是为了物种的生存”,或者相关的观点认为我们拥有基因,基本上”是为了让我们能够复制自己”。第一种情况的想法是,基因在某种程度上为物种做了某些事情,或者在第二种情况下,为我们——作为个体——做某些事情。这两种形式的观点都认为基因在为我们的目的服务。理查德·道金斯著名的《自私的基因》一书中埋下的定时炸弹——这颗炸弹至今尚未完全爆炸——是实际情况恰恰相反:我们被构建来服务于基因的利益,而不是反过来。“基因存在是为了复制我们”这种流行观念完全错了180度。我们存在是为了让基因能够复制它们自己!它们是主要的,我们(作为人类)是次要的。我们存在的原因是因为创造我们曾经符合它们的目的。

事实上,稍加思考就会发现”基因存在是为了复制我们”这个观念根本站不住脚。我们根本不会复制自己,但基因会。显然,我们的意识不会在我们的孩子身上复制,所以从这个意义上说,我们没有办法延续我们的自我。我们向孩子传递的是我们基因的一半随机组合。到了第五代,我们与后代的基因重叠度就下降到三十二分之一,在表型水平上通常无法检测到。道金斯对”我们的基因存在是为了复制我们”这一谬论背后的误解的讨论很贴切。他认为,相反,“我们被构建为基因机器,被创造来传递我们的基因。

但我们的这一方面将在三代之内被遗忘。你的孩子,甚至你的孙辈,可能与你相似……但随着每一代的流逝,你的基因贡献就减半。用不了多久就会达到微不足道的程度。我们的基因可能是不朽的,但构成我们每个人的基因集合注定会瓦解。伊丽莎白二世是征服者威廉的直系后裔。然而很可能她身上没有这位老国王的任何一个基因。我们不应该在繁殖中寻求不朽”(199)。

我们的身体是由一个独特的基因联盟构建的——这个联盟不太可能再以同样的方式重新组合。从欣赏我们自身独特性的角度来看,这是一个令人振奋的前景,但对于那些认为基因存在是为了复制我们的人来说,这是一个令人失望的前景。我们无法用基因在帮助我们”复制自己”的想法来缓解我们对死亡的感受。相反,令人震惊、难以置信、令人羞愧的是,我们存在是为了帮助基因完成它们的复制过程——我们的存在是为了让它们能够复制。用道金斯的话说,真正不朽的是基因1——而不是我们。

这是道金斯向流行文化投掷的思想手榴弹,2而这种文化甚至还没有开始消化其含义。其吸收被延迟的一个原因是,即使那些声称相信自然选择进化论的人也低估了真正接受普遍达尔文主义的含义需要多大的概念革命。例如,在流行讨论中,这个问题通常被框架为科学(以进化论的形式)与宗教(Raymo 1999)的对比,然后将问题框架为兼容性(科学世界观和宗教世界观)与不兼容性之间的问题。自由宗教的信徒往往是兼容主义者——他们急于论证科学和宗教可以调和。原教旨主义者不愿意走这么远,因为他们希望后者压倒前者。

宗教原教旨主义者在这里看得更清楚,这有一种奇怪而讽刺的方式。正是进化论的信徒未能看到普遍达尔文主义概念中固有的危险。3这些危险是什么?首先看似显而易见的是,人类通过自然选择过程进化意味着人类不是由上帝或任何其他神灵特别设计的。这意味着人类的出现没有目的。这意味着没有固有的”高等”或”低等”生命形式(见Gould 1989, 1996, 2002; Sterelny 2001a)。简单地说,一种生命形式和另一种一样好。

其次,还有进化令人恐惧的无目的性问题,这是由于它是一个算法过程(Dennett 1995)。算法只是解决特定问题所需的一组形式化步骤(即配方)。我们熟悉以计算机程序形式存在的算法。进化只是一个算法,不是在计算机上执行,而是在自然界中执行。遵循与最简单的计算机程序一样简单的逻辑(复制那些在选择过程中存活下来的实体),自然选择以算法方式——机械地、无意识地——构建出像人类大脑一样复杂的结构(见Dawkins 1986, 1996)。

许多自认为相信进化论的人,未能深入思考一个算法化过程的含义——机械的、无意识的、无目的的。但萧伯纳在1921年就洞察到了这些含义,他写道:“这看起来很简单,因为你起初并未意识到它所包含的一切。但当它的全部意义在你心中显现时,你的心会像一堆沙子般沉落。它带有一种可怕的宿命论色彩,是对美和智慧、力量和目的、荣誉和抱负的一种可怕而该死的贬低”(xl)。我并不是说萧伯纳的结论是对的——只是说他正确地察觉到达尔文主义对他世界观的威胁。事实上,我认为美和智慧在达尔文观点中并未被贬低,我将在第8章解释原因。但这里重要的是萧伯纳理解正确的部分。他正确地看到了进化的算法本质。一个算法过程可以被描述为宿命论的,而且因为这个算法涉及生命,萧伯纳觉得它可怕。

我认为萧伯纳得出这个结论是错误的,但原因是他永远无法预见的。他所看到的”可怕的宿命论”是有出路的(继续阅读就能看到我所认为的出口以及激活这个出口所需的认知科学概念)。然而,萧伯纳至少在总体上是对的:完全接受达尔文的见解将需要修正关于人格、个性、自我、意义、人类重要性和灵魂的经典观点。这些概念不一定会像萧伯纳所暗示的那样被贬低,但需要进行彻底的重构——我将在本书中至少开始勾勒这种重构。

我们生活在一个科学社会中——别无选择,只能接受达尔文的见解,因为我们无法在享受科学产品的同时,拒绝接受科学随之带来的关于人类在宇宙中地位的颠覆性观点。没有迹象表明社会会考虑放弃前者——我们继续贪婪地消费科学提供的DVD、廉价食品、核磁共振成像机、计算机、移动电话、转基因蔬菜、Gore-Tex服装和大型喷气式飞机。因此,关于意义、人格和灵魂的概念不可避免地会继续被科学所揭示的生命、大脑、意识以及其他构成我们关于人类存在本质假设之背景的世界各个方面的连锁效应所颠覆。达尔文主义的概念洞察依附于人们想要的科学技术之上,而随着这些技术一起到来的某些洞察是极其令人不安的。

温和的宗教信徒在进化论问题上犯的错误(许多持非宗教世界观的人也一样)是,他们假设科学只会拿走一半——让我们所有的超验价值保持原封不动。然而,普遍达尔文主义不会止步于一半——这是宗教原教旨主义者比温和派更能感知到的事实。

达尔文主义确实是普遍的酸——自然选择作为算法过程的概念,如果不被其他同样强大的概念所压制,将会溶解每一个关于目的、意义和人类重要性的概念。但同样强大的概念在21世纪必须建立在科学基础上,而不是已经消失的前科学时代的宗教神话。我认为这样的概念确实存在,并将在本书的大部分篇幅中阐述它们。但第一步是让这种普遍的酸发挥其破坏性作用。

我们必须看到,一旦这种酸移除了所有表面的和短暂的结构,科学为我们留下了什么样的基石来建设。

为了穿透围绕进化论的混淆,让普遍的酸发挥作用,我将使用道金斯在《自私的基因》中使用的生动语言——这种语言曾受到批评,但它将帮助我们震撼性地进入一个新的世界观,这个世界观源于对我们进化起源含义的充分理解。我们特别需要从道金斯那里获得的是他的术语、他对复制子和载体的概念区分,以及他阐述进化逻辑的方式。这里使用的进化模型的技术细节与我们的目的无关。道金斯的通俗总结就足够了,我将在这里依赖它。关于过程细节的任何争议都不会影响本书中的任何概念论证。4

故事大致是这样的。尽管进化理论家们仍在争论细节,但所有人都同意,在地球上存在的原始化学成分汤的历史中的某个时刻,出现了道金斯所称的复制子——能够复制自身的稳定分子。复制子之所以变得众多,是因为它们展现了复制保真度(copying-fidelity)、繁殖力(fecundity)和寿命(longevity)——即准确地复制自己、制造大量副本并且稳定。

然后出现了原始食肉者,它们分解竞争分子并使用其成分来复制自己。其他复制子发展出蛋白质保护层来抵御这类食肉者的”攻击”5。还有一些复制子存活并繁衍,是因为它们发展出更精密的容器来容纳自己。

道金斯将复制子(replicators)所栖息的更为复杂的容器称为载体(vehicles)。正是这些载体与环境进行互动,而载体在与环境互动中的差异化成功决定了它们所承载的复制子的成功。当然必须强调的是,对于复制子而言,成功仅仅意味着在竞争性复制子中增加其比例。简而言之,复制子是在复制后能够相对完整地传递其结构的实体。

载体是与环境互动的实体,它们在应对环境方面的差异化成功导致了其所承载的复制子在复制成功率上的差异。

这就是为什么道金斯将载体称为复制子的”生存机器(survival machines)“,然后他抛出了一个重磅炸弹,告诉我们:

生存机器变得越来越大、越来越复杂,这个过程是累积性和渐进性的……千年岁月会产生出什么样奇特的自我保存引擎呢?四十亿年后,那些古老复制子的命运会是什么?它们并没有灭绝,因为它们是生存艺术的大师。但不要指望在海洋中找到它们自由漂浮的身影;它们早已放弃了自由。现在它们成群结队地聚集在巨大的笨拙机器人内部,与外部世界隔绝,通过曲折迂回的间接路径与之交流,通过远程控制操纵它。

它们存在于你我之中;它们创造了我们的身体和心智;它们的保存是我们存在的终极理由。这些复制子已经走过了漫长的道路。现在它们被称为基因,而我们是它们的生存机器。(1976, 19–20)

我们的基因是复制子。我们是它们的载体。这就是为什么——正如我之前强调的——现代进化论的一个关键洞见是:人类之所以存在,是因为他们成为了复制基因的优良载体。反过来认为——基因的存在是为了复制我们——正如道金斯所指出的,是”一个极其深刻的错误”(237)。但事实上,大多数人在思考进化时往往会犯这个错误。即使在生物学家中,这也可能成为不加思索时刻的默认思维模式,因为”个体生物首先进入生物学家的意识,而复制子——现在被称为基因——被视为个体生物所使用机制的一部分。需要刻意的心理努力才能将生物学重新摆正,提醒自己复制子才是首要的,无论在重要性上还是在历史上”(265)。

简而言之,人类在自然界中的终极目的是充当当前复制子——基因——的复杂生存机器。对此,我们理所当然地感到恐惧而退缩。

但是,从某种意义上说这是人类存在的终极原因,并不意味着我们必须继续扮演生存机器的角色。有一个逃生出口。作为笨拙机器人的人类能够摆脱自私复制子的控制。当你真正理解这一意象的含义时,你肯定会想要一个逃生出口。

道金斯承认,从基因视角看,自然选择进化论是一个非凡的洞见,连他自己都感到震惊:“我们是生存机器——被盲目编程以保存被称为基因的自私分子的机器人载体。这个真理至今仍让我充满惊讶。尽管我已经知道多年,但似乎永远无法完全习惯。我的希望之一是,我可能会成功地让其他人感到惊讶”(v)。这确实令人惊讶。试想一下,“独立的DNA复制子,像羚羊一样跳跃,自由自在地穿越世代,暂时聚集在一次性生存机器中,不朽的螺旋不断摆脱无尽的凡人……身体看起来不像是由一个松散而临时的交战基因代理联盟的产物,这些代理在精子或卵子中开启伟大基因大流散的下一段旅程之前几乎没有时间相识”(234)。

简而言之,这就是恐惧所在:我们是由无意识复制子构建的生存机器——是一种名为自然选择的算法(algorithm)的结果。我们不会通过回避它、转过头去、像小孩子一样希望怪物会消失来摆脱这种恐惧。我们只能通过向认知科学(cognitive science)和神经科学(neuroscience)询问人类究竟是什么样的生存机器来摆脱恐惧——或者找到减轻恐惧的方法。

当然,像机器人这样的术语被用来触发与我们民间心理学(folk psychologies)中根深蒂固的直觉相悖的联想——例如,认为基因存在是为了服务于人类目标的假设。相反,我们需要明确:人类之所以存在,是因为构建载体(在植物和动物世界中有数千种不同类型——人类只是其中一种)服务于复制子的繁殖目标。

在本书中,我特意选择使用道金斯所用的那些具有挑衅性的术语(例如,载体、生存机器),因为我不想削弱这些语言所唤起的进化洞察的锋芒。只有当我们能够坚持这些另类的洞察,并理解它们是多么令人不安时,我们才会有动力去进行我在本书中所倡导的认知改革努力。例如,生物学哲学家大卫·赫尔和其他人7更喜欢使用术语”交互者”(interactor)而不是”载体”(vehicle),因为后者暗示着被动性,似乎削弱了有机体自身的因果能动性(相比于复制子)。“交互者”这个术语被认为能更好地传达有机体的主动能动性和自主性。我完全同意在这个严格意义上”交互者”更为恰当,但我在这里将继续使用”载体”这个术语,因为它传达了进化论通过贬低人类在其中的特殊地位来颠覆我们世界观的那种令人不安的逻辑。对于我的目的而言更重要的是,“载体”这个术语更清楚地传达了人类在更充分地认识到其生物学起源的含义时所面临的挑战。本书的一个主题是,如果人类不认识到他们作为无意识复制子载体的起源逻辑,他们就有可能成为其基因利益和目标的被动管道。当用于人类语境时,“载体”这个术语及其贬义含义抛出了我认为激发认知改革努力所必需的挑战。

同样,我也是在故意且具有挑衅性地使用”生存机器”和”机器人”这些术语来产生令人不安的直觉——我们将试图逃避的直觉。如果这些令人不安的直觉促使我们进行必要的认知改革,那么这些术语就是有用的,因为它们帮助我们维持这些令人不安的直觉。例如,在一个著名的表述中,道金斯指出人类是唯一能够反抗自私复制子指令的载体。如果人类可以被概念化为生存机器——由复制子建造并通过自然选择进化而来的笨重机器人——他们是唯一一种曾经考虑过煽动反抗复制子的叛乱的生存机器。在道金斯的传统中,我将使用”机器人的反叛”这个术语来指代那些将引导人类超越复制子有限利益并定义自己自主目标的进化洞察和认知改革的整体。

当我们从基因的角度使用”机器人”这样的术语来描述人类时,我们并不是说”机器人”必然意味着缺乏复杂性或缺乏智能。相反——人类是地球上最复杂的载体,拥有一种灵活的智能,这种智能被设计成对环境变化极其敏感。这种灵活的智能使人类生存机器能够以任何其他动物都无法做到的方式逃脱基因的要求。为了理解人类如何能够超越基因的指令,我们需要使用另一个隐喻——即被各种进化理论家使用的所谓火星探测器载体类比。8

例如,丹尼特描述了在控制模型飞机这样的设备时,控制范围仅受设备功率的限制,但当距离变得很大时,光速就成为一个不可忽略的因素。例如,负责火星探测器载体的NASA工程师知道,在距离地球一定距离时,直接控制载体是不可能的,因为”往返信号所需的时间大于采取适当行动所需的时间……由于地球上的控制者不能再伸手控制它们,它们必须自我控制”(1984,55;原文为斜体)。NASA工程师必须从像模型飞机情况下的”短绳”直接控制转向”长绳”控制,在这种控制下,载体不会得到逐时逐刻的行动指令,而是被赋予一种更灵活的智能类型加上一些通用目标。

正如道金斯(1976)在他对科幻小说《仙女座A》中火星探测器逻辑的类似讨论中所指出的,这里有一个与基因在构建大脑时所施加的控制类型的类比:“基因只能通过提前为自己构建一个快速执行计算机来尽力而为……就像国际象棋程序员一样,基因必须’指导’它们的生存机器的不是具体细节,而是生存交易的一般策略和技巧……这种编程的优势在于它大大减少了必须内置到原始程序中的详细规则的数量”(55,57)。人类大脑代表了

生存机器作为执行决策者从其最终主人——基因——中解放出来的进化趋势的顶点……通过规定生存机器及其神经系统的构建方式,基因对行为施加最终权力。但是关于下一步该做什么的时时刻刻的决策是由神经系统做出的。

基因是主要的政策制定者;大脑是执行者。但随着大脑变得越来越高度发达,它们在这样做时使用学习和模拟等技巧,接管了越来越多的实际政策决策。这一趋势的逻辑结论,目前在任何物种中都尚未达到,将是基因给予生存机器一个单一的总体政策指令:做任何你认为最好的事情来让我们活着。(59-60)

道金斯所指的这种长绳控制,是建立在早期进化适应已经在大脑中安装的短绳遗传控制机制之上(而不是作为替代)。也就是说,进化出的不同类型的大脑控制并不会取代早期的控制,而是层叠在它们之上9——当然也可能会改变早期的结构(见Badcock 2000, 27-29)。各种大脑系统在如何直接编码基因目标方面存在差异。在人类中,所有形式的大脑控制通常同时运作——这将在下一章详细讨论——因此由于潜在的认知冲突,极其需要认知协调。这些冲突向有利于个体最广泛利益的方向解决,部分就是机器人的反叛所要解决的问题。在下一章中,我将介绍心理学家设计的一些任务示例,用于评估哪种类型的控制系统占主导地位。对当前讨论更重要的是认识到,我们是这样的生物:进化已经在大脑架构中构建了一个灵活的系统,具有类似道金斯提出的终极长绳目标:“做你认为最好的事。”但有趣的是,人类竟然是唯一一种意识到这里有一个关键问题需要追问的动物:对谁最好?

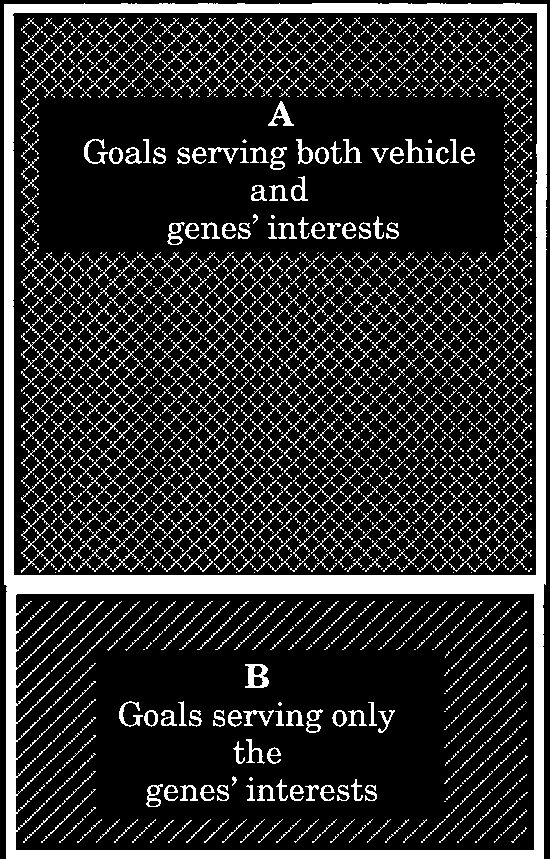

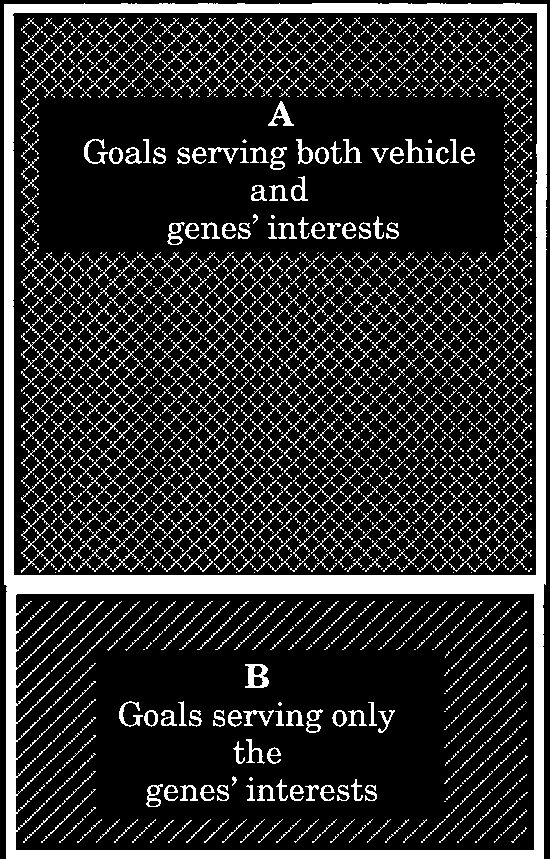

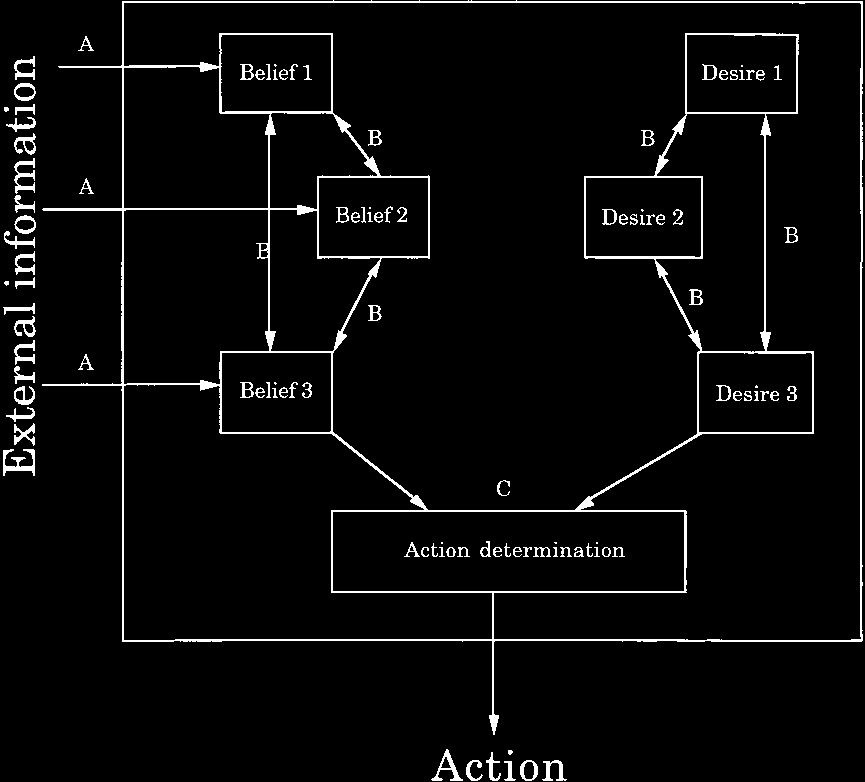

考虑蜜蜂。作为一种主要以所谓达尔文式心智(Darwinian mind)为特征的生物10,它的目标结构如图1.1所示。标记为A的区域表示复制子(replicator)和载体(vehicle)目标重合的大多数情况。不撞进砖墙既符合复制子的利益(蜜蜂在蜂巢中有促进复制的功能),也符合蜜蜂本身作为一个连贯有机体的利益11。当然,A所代表的确切区域只不过是一个猜测。重要的是存在一个非零的区域B——一组仅服务于复制子利益而与载体本身利益相悖的目标。给定的蜜蜂会牺牲自己作为载体,如果通过帮助其他个体(例如,在保护与其有基因关系的蜂王时失去毒刺而导致自己死亡)能为相同基因带来更大利益。理解这种情况的含义——基因牺牲载体以进一步实现自身利益12——对于我们人类作为具有多重心智的进化生物的困境有着深远的影响。这是因为,正如下一章将要描述的,人类大脑的某些部分实现短绳目标。

图1.1 所谓达尔文生物(如蜜蜂)的目标结构。这些区域表示载体和遗传”利益”的重叠和不重叠

蜜蜂的所有目标纯粹而简单地就是遗传目标。这些目标中有些与蜜蜂作为载体的利益重叠,有些则不重叠,但蜜蜂不够聪明去在意这一点。就基因而言,遗传目标与载体目标重叠多少是无关紧要的——而蜜蜂没有自我反思的能力使复制子利益和载体利益之间的区别变得相关。

当然,人类的情况截然不同。遗传利益和载体利益分离的可能性对作为自我反思载体的人类具有深远影响。因此,对于人类来说,将遗传利益与载体利益混为一谈(如进化心理学文献中有时所做的那样)实际上是把人类当作蜜蜂来对待。这排除了人类识别载体/复制子目标冲突并利用它们来协调冲突的心理输出的可能性。

然而,识别这些潜在目标冲突的前提是理解这里概述的复制子/载体逻辑及其含义。复制子目标可能与载体福祉冲突,对许多人来说是一个违反直觉的想法——因为他们习惯于将进化视为为有机体而非复制子的利益服务。理解复制子/载体区分的这一含义的困难,可以通过理查德·道金斯(Richard Dawkins)(1982, 51)讲述的一个故事来说明:一位同事收到一份研究生申请,申请人是一名宗教原教旨主义者,不相信自然选择的进化,但想要研究自然界的适应性(adaptation)。这名学生认为适应性是上帝设计的,只想研究上帝创造的适应性。但正如道金斯指出的,这种立场是行不通的。这名学生被一个令人尴尬的问题困住了:“上帝创造的适应性的预期受益者是谁?”鲑鱼适应于耗尽自己到达产卵地然后死去。如果我们做一个非常简单的假设——对大多数生物实体来说,活着比死了更符合它们的利益——这种行为显然不符合鲑鱼的利益。

如果鲑鱼不进行产卵之旅,它们会活得更久。但这种行为确实服务于其基因的繁殖利益。上帝是在为生物还是为其基因设计这些适应性?生物学揭示,看起来上帝确实站在后者一边。

正如道金斯接着指出的,这位学生的论证完全忽略了一个令人尴尬的事实:“对生命层级中某一实体有益的东西,对另一实体却是有害的,而创造论无法给我们任何理由认为某一实体的福祉会优先于另一实体的福祉……他可能设计它们是为了有益于单个动物(其生存或——这不是一回事——其包容性适应度(inclusive fitness)),或是为了物种,或是为了其他物种如人类(宗教原教旨主义者的常见观点),或是为了’自然平衡’,又或是为了某种只有他才知道的不可理解的目的。这些往往是互不相容的选择”(1982, 51-52)。当生物学去寻找适应性(adaptations)是为谁服务时,答案原来是活跃的种系复制子(germ-line replicator)——基因。因此,真正科学的立场支持了一种真正奇特的宗教立场——上帝的仁慈(以他所设计的生物适应性形式表现)并非指向人类或他的其他任何造物,而是指向微小的亚细胞复制大分子。

在其他著作中,道金斯提出了一个对普通读者来说可能显得奇怪的问题:“人为何而存在?”现在我们懊恼地知道了生物学给出的答案:人作为生存机器(survival machines)擅长帮助他们所携带的基因复制,因此那些合作制造人体的基因存活得相当好。现在我们已经具备了理解这一关键洞见所需的全部语言——一个令人眩晕的洞见,但它却是机器人反叛的第一步。人类是第一个意识到这一惊人事实的载体:基因总是会牺牲载体,只要这样做符合它们的利益。人类在面对这一令人震惊的事实并利用它来推动独特的认知改革方面具有独特能力。

但基因的利益何时会与容纳它们的载体相悖呢?所谓垃圾DNA(junk DNA)现象为回答这个问题提供了洞见,这种DNA存在于大多数基因组中(Ridley 2000; Sterelny 2001a; Sterelny and Griffiths 1999)。基因组中的垃圾DNA不编码有用的蛋白质。可以说它只是”搭便车”。为什么我们的大量遗传物质不转录成蛋白质,而只是在那里被代代复制,却不帮助它所寄居的身体?在自私复制子(selfish replicators)的逻辑被阐明之前,这些垃圾DNA是一个谜。

按照常识假设,身体在进化中是首要的,DNA是为它们服务的,那么没有功能的DNA的存在似乎是个谜。然而,一旦理解了DNA只是为了复制自己,我们的大量DNA是垃圾就不再令人困惑了。

它本质上是一种寄生物。如果基因必须编码蛋白质并合作构建身体才能得到复制,它们就会这样做。但如果DNA可以在不帮助构建载体的情况下得到复制,那也很好。复制子——用拟人化的语言说——只”关心”复制!垃圾DNA只有在我们坚持认为基因是为我们做某事的假设时才是个谜——而正确的观点是我们是为它们做某事!一旦我们明白复制子不是”为我们”存在的,那么一些DNA学会了在我们体内搭便车的诀窍就不再令人困惑了——它们对我们的身体什么也不做,却欺骗我们(以及构建我们的其他复制子)为复制它们而工作。

但垃圾DNA的概念只是冰山一角,因为情况可能变得更糟。垃圾DNA在我们体内搭便车,我们也为它们充当生存机器,就像为那些实际编码蛋白质的基因服务一样。这些DNA既不帮助也不伤害我们。但在某些情况下,基因的利益和载体的利益实际上可能相互对立。在这些情况下,基因的行为会导致载体做出与载体自身利益相悖的行为。例如,有一个明显的例子是衰老(senescence)(Hamilton 1966; Kirkwood and Holliday 1979; Rose 1991; Williams 1957, 1992, 1996)。在载体度过繁殖期后才对载体产生致命影响的致命基因不会从种群中被淘汰——而在童年时期产生致命影响的基因往往会被淘汰。前一种基因一旦载体的繁殖期结束就毫不”关心”载体了。这就是为什么许多生物——例如鲑鱼——在繁殖后立即死亡。

复制子利益与载体利益不完全一致的一个更普遍的例子是杂合子优势(heterozygous advantage)概念:如果杂合子比任一纯合子更适应,多态性(polymorphism)(给定染色体位置上的不同等位基因)可能会保持(Ridley 1996; Sterelny and Griffiths 1999)。但从逻辑上讲,这意味着杂合子中每个等位基因的成功保证了它们参与构建的固定数量的身体将是非最优的(那些纯合的),而有些(纯合且隐性的)可能存在严重缺陷。导致镰状细胞贫血症的隐性基因就是这种现象的一个例子。

进化心理学家Geoffrey Miller(2001)讨论有性生殖为何出现时,运用了同样的跨个体聚合逻辑。他指出,有性生殖可能是作为一种方式出现的,用来控制基因组中突变造成的损害,这些基因组正在变得相当复杂,因此容易因突变而产生严重故障。或者,正如生物学家Mark Ridley(2000)所说,性进化是为了将复制错误集中到少数个体身上(Ridley使用替罪羊后代这个短语来揭示所发生事情背后的生物学逻辑)。但实际情况是”为了防止突变长期积累,有性生殖会冒一些风险”(Miller 2001, 101)。但这里的关键是,有性生殖”冒风险”的对象是身体!它拿所构建的载体(vehicles)的福祉来冒险!

与杂合优势(heterozygous advantage)和有性生殖本身一样,性选择过程表明进化并不优化载体的积极结果,而是构建有助于复制子(replicators)复制的适应性特征。孔雀的经典例子就是一个很好的说明。孔雀载体被构建出华丽的尾巴,不是为了帮助孔雀作为生物体,而是为了在交配游戏中占优势。由于雌孔雀的偏好,复制子构建出孔雀的华丽尾巴,尽管这对孔雀身体在能量消耗和捕食者危险方面造成有害后果。

性选择机制并不关心孔雀作为载体的安全。性选择是为亚个人实体——复制子——的利益而运作的。

与性选择和杂合优势一样,亲缘选择(kin selection)概念提供了另一个自然选择原则的例子,它涉及某种程度的载体牺牲。许多生物的基因经常对其载体施加牺牲,以促进其他载体中可能包含相同等位基因(alleles)的相同基因的繁殖概率(例如,亲属)。

一个更阴险的例子由许多关注进化论哲学意义的作者讨论。这就是分离扭曲者(segregation distorters)的例子。通常,减数分裂(meiosis)过程(产生配子的过程,每个配子具有总染色体数量的一半,参与有性生殖)对于染色体上基因座的替代等位基因是完全无偏的。在减数分裂的染色体分裂期间,替代等位基因各有50%的机会被包含在形成的精子或卵子中。分离扭曲者是一种产生和传播的基因,不是因为它对包含它的载体有益,而是因为它使减数分裂过程偏向自己,对抗其等位基因伙伴。已经发现一些分离扭曲者可以将这个过程从正常的50/50分离概率偏向高达95/5有利于扭曲者。

大多数分离扭曲者实际上对生物体本身是有害的,但仍然可以在某些环境中传播,在这些环境中,对载体的有害影响被偏向的减数分裂过程的积极效应所抵消——这导致进入配子的基因拷贝数多于正常情况。分离扭曲者是一个相对纯粹和简单的例子,说明基因和载体的利益并不总是一致的。

有时人们认为这里讨论的一些效应,如果不是为了个体生物的利益而产生,就是为了”物种的利益”或”群体的利益”而产生。这是一个根本性的错误,关于这一点已经写了很多。Williams(1996, 216-17)以印度北部的哈奴曼叶猴为例进行讨论。它们实行后宫制,一只占统治地位的雄性对一群雌性拥有独占的性接触权。当一只更强壮的雄性篡夺当前的统治雄性并接管后宫时,它会立即着手杀死所有雌性未断奶的幼崽。在幼崽被杀死后,雌性再次开始排卵,新的统治雄性使它们怀孕。所有被杀死的幼年叶猴的浪费几乎对”物种”没有任何好处(从这个角度来看,这当然是令人难以置信的浪费),但如果将雄性叶猴的行为视为一台专注于传播基因的生存机器的行为,这一切都说得通。正如之前的例子(例如,分离扭曲者、杂合优势、性选择)说明了繁殖不是”为了生物体的利益”一样,这个例子说明它也不是”为了物种的利益”。

物种或群体选择的支持者经常提出他们的观点,希望反驳我在这里概述的所谓基因视角(gene’s-eye view)的生命观的含义。然而,令人惊讶的是,物种选择观点实际上与基因视角的生命观共享这样一个含义:进化力量对个体生物的福祉不利。

例如,正如哲学家Kim Sterelny(2001a)所讨论的,物种选择的支持者强调种群指标的重要性,如基因库的变异性和物种的地理范围。

然而,如果确实是这些类型的跨个体统计数据参与了优化过程,就像亚个体优化一样,这意味着单个生物体可能具有非最优特征,以便跨个体统计数据处于最优水平。物种选择牺牲了载体(vehicle),但是从光谱的另一端。它牺牲载体,以便在跨个体层面可能发生优化——而基因视角的生命观警告说,载体经常被牺牲,以便在亚个体层面实现优化。无论哪种方式,个体的福祉并不总是与进化机制的最优运作相一致。在两种观点下,进化优化和载体利益都可能发生分歧。

自然选择过程似乎在多大程度上贬低了生命的某个方面——连贯的生物体——这个对人类来说似乎如此突出和有价值的方面,是进化令人不安的方面之一。本节讨论的许多概念在第一次遇到时可能会让人相当困惑。例如,我们基因组中垃圾DNA或自私DNA的概念,从某种角度来看,是令人毛骨悚然的、奇怪的,甚至可能有些令人厌恶。但它是理解人类在宇宙中逻辑地位的关键。这些想法(例如,载体的存在是为了服务基因,而不是相反)是相当新的。其中许多在达尔文之后一百年才出现——它们是他理论中的隐含含义,直到最近几十年才被揭示。它们还没有被完全吸收。事实上,不久前,著名科学期刊《自然》(285 [1980]: 604)的编辑发现它们”令人震惊”。

将这里考虑的例子联系在一起的令人震惊的事实——垃圾DNA、衰老、杂合优势、性选择、亲缘选择、分离扭曲因子和有性生殖的例子——是自然选择并不是从载体的角度优化事物。许多动物被构建成会牺牲自己以繁殖它们的基因。人类是唯一能够认识到这正在发生并试图阻止它的动物!在进化史上第一次,生存机器的反叛成为可能。

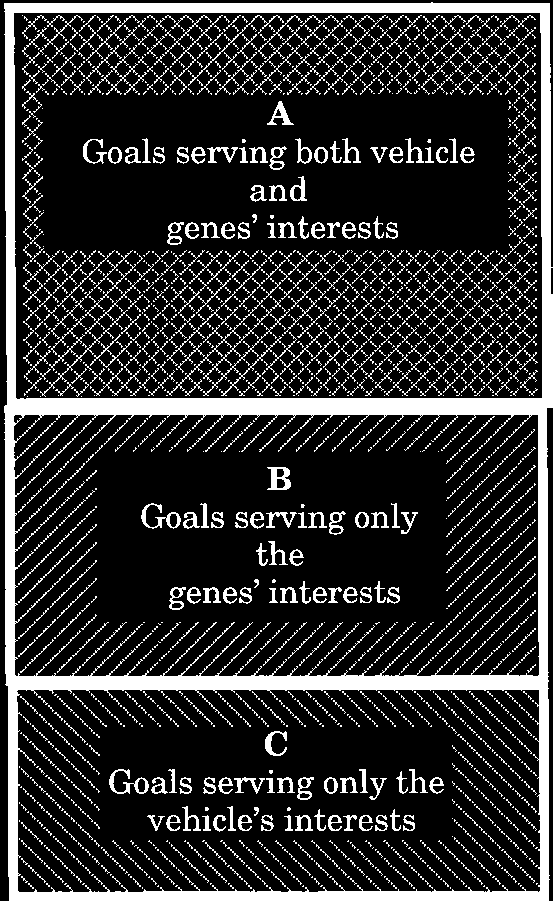

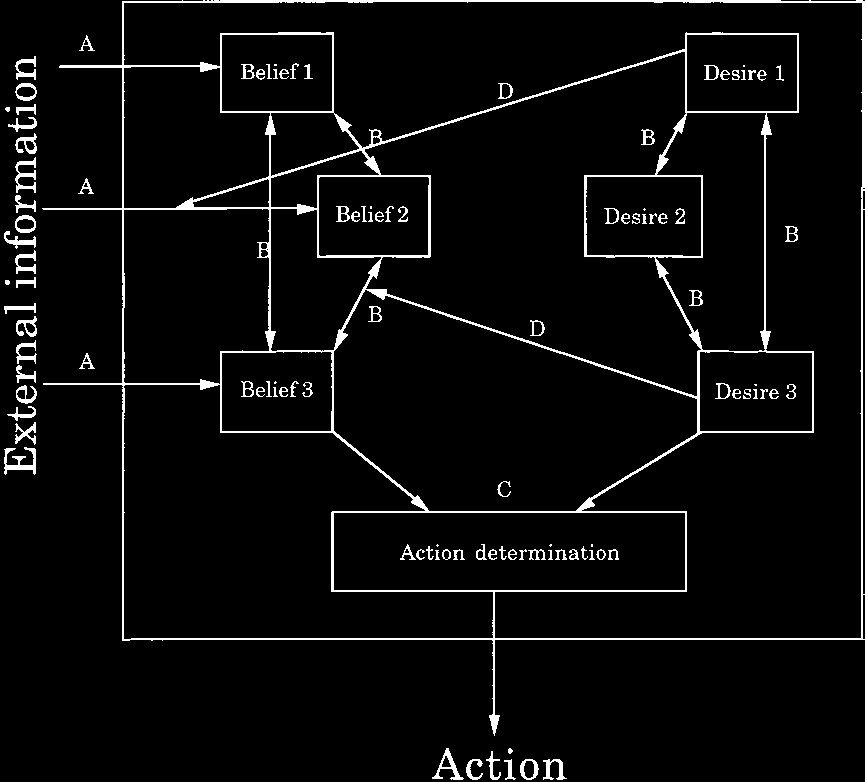

实际上,人类认知有两个方面引发了生存机器的反叛。第一个方面在上一节中讨论过,并在图1.1的B区域中显示。人类是第一种能够认识到他们的大脑中可能嵌入了服务于基因利益而非自身利益的目标的生物体,并且是第一种能够选择不追求这些目标的生物体。但同样重要的是人类认知的第二个特征:具有灵活智力和长链目标(long-leash goals)的生物可以,不同于图1.1所示的情况,发展出与基因优化完全分离的目标。在进化史上第一次,我们有可能拥有如图1.2所示的目标结构(同样,这些区域的大小纯属推测)。在这里,虽然我们像以前一样有A区域(基因和载体目标一致)和B区域(服务于基因利益但不服务于载体利益的目标),但我们有一个新的区域C,它表明,在人类中,我们有可能拥有服务于载体利益但不服务于基因利益的目标。

为什么C区域仅在具有长链目标的生物中存在?

当编码其载体逐时刻反应的限制达到时,基因开始向大脑添加长链策略。在进化发展的某个时刻,这些长链策略的灵活性增加到——拟人化地说——基因说出了相当于以下的话:“大脑,外面的事物变化太快了,我们无法告诉你确切该做什么——你只需根据我们(基因)插入的一般目标(生存、性繁殖)做你认为最好的事情。”这就是问题所在。在长链大脑中,基因编码的目标只能以最一般的意义表示。没有”在6月13日星期五下午6:57与X人交配”的目标,而是”做爱因为它令人愉悦”。但一旦目标变得如此一般,就创造了一个潜在的差距,即可能服务于载体目标的行为可能不服务于基因的目标。我们不需要超越避孕性行为这个明显的例子——这种行为服务于载体的快乐目标,而不服务于基因的繁殖目标。这里的逻辑是,载体的目标——作为概率上倾向于复制基因的事物的一般实例化——可能与特定的繁殖目标本身发生分歧。

图1.2 人类目标结构的逻辑

灵活的大脑忙于协调多个长期目标——包括它自己的生存和快乐目标——这些多个长期目标可能会使其繁殖目标黯然失色。从基因的角度来看,人类大脑有时可能像一个失控的火星探测器。

它忙于协调其次要目标(掌握你的环境,与其他主体进行社会关系等),以至于有时忽略了复制基因这一主要目标,而次要目标本应服务于这个主要目标。

未能认识到复制子与其载体之间利益的分歧,这是社会生物学家在该领域发展早期确实存在的疏忽,也是进化心理学家近来有时会犯的错误。18 尽管进化心理学家在他们的著作中强调,人类认知适应进化的环境与现代环境不同,但他们一直不愿充分探讨这一事实的含义。我将在第4章详细讨论这些含义,届时将证明现代生活条件特别容易产生与基因决定的倾向相分离的人类目标。进化心理学在过去十年对心理学产生了重大影响,这种影响基本上是积极的,但本书的一个主题是,进化心理学低估了人类的潜力,因为它倾向于将基因目标与载体目标混为一谈。进化心理学帮助创造了达尔文时代,但如果其研究结果没有得到适当的情境化理解,它很可能会扼杀机器人的反叛。

例如,进化心理学家倾向于强调认知功能的效率和理性。他们工作中的一个重要分支是展示认知心理学家所描述的某些推理错误,作为人类心理学的问题方面,实际上有合乎逻辑的进化解释。19 其内涵或潜在假设是,因此没有什么可担心的——既然人类行为从进化的角度来看是最优的,那么许多认知心理学家所特有的对认知改革的关注就是错误的。但这种乐观态度过于轻易地将基因优化与载体的目标优化混为一谈。人类渴望成为的不仅仅是为基因目的(纯粹的复制)服务的生存机器。理查德·道金斯在一段被大量引用但很少被注意的文字中最雄辩地表达了这一点:“我们在想象中模拟未来的能力——可以使我们免受盲目复制子的最严重影响……我们有能力违抗我们与生俱来的自私基因……我们被构建为基因机器……但我们有能力反抗我们的创造者。只有我们,在地球上,可以反抗自私复制子的暴政”(道金斯1976,200-201)。因此,只有人类真正扭转了局面(或至少有这种潜力),偶尔会忽视基因的利益,以促进载体的利益。然而,人类还未能充分发展这一深刻的洞察。

为了避免低估可以改善人类生活的认知改革的可能性,必须认识到复制子和载体的不同利益。我将用丹尼尔·丹尼特(1995,422-27)构想的一个生动的思想实验(旨在激发我们直觉的幻想),最后举例说明拥有灵活智能和长链目标(long-leash goals)的生物如何产生基因繁殖目标和载体目标的分歧。它在他的书中题为”通往未来的安全通道”,我将在这里对其进行润色。想象一下,现在是2024年,存在可以将我们的身体冷却到接近绝对零度几度并保存到未来某个时候的冷冻室,那时医学科学可能使我们能够永远活着。假设你想把自己保存在冷冻室中,直到2404年,那时你可以出现并看到那个迷人的时代世界,也许可以接受医学治疗,然后永远活着。你将如何”确保安全通往未来”——也就是说,确保你的冷冻室在那之前不会被摧毁?记住,你不会每天都在那里。

一种策略是为你的冷冻舱找到一个理想的位置,并为其提供保护以抵御自然环境和其他任何东西(也许是用于能源的阳光等),使其在接下来的四百年中所需要的一切。这种策略的危险在于你可能选错了地方。未来的人们可能会决定你所在的地方更适合用作世界上第一百万个购物中心,并使用(当时现行的)法律以他们的新法律压倒你的(旧的)产权(就像我们目前在美洲印第安人的古代墓地上建造购物中心一样)。因此,这种原地不动的策略——可以称之为”植物”策略——存在一些缺陷。

另一种更昂贵的策略是”动物”策略。你可以建造一个巨大的机器人——配备传感器、大脑和移动能力——并将你的冷冻舱放在里面。机器人的首要目标是让你远离危险——当其所在位置看起来不利时,移动自己(因此也移动你)。当然,为了生存,它还有许多其他任务必须完成。它必须获得电源,它必须防止自己过热,等等。

你的机器人当然需要相当大的智能才能对其环境中人类和其他动物的行为做出反应。

当然,它会避开拟建的购物中心,也会避开可能出于好奇而将其推翻的象群。然而,请注意,你的机器人的任务会因为其他类似机器人在这片土地上寻找能源和安全而变得极其复杂。想象一下,从2024年左右开始制造的第一批机器人之后,数百家机器人公司向潜在客户冷电话推销所谓”更便宜”且”功能更多”的机器人。市场(和土地)可能会被它们淹没。政府可能会开始监管它们,并将它们隔离在某些沙漠地区。美国的一些州可能会试图通过成为不受监管的州来鼓励其低温胶囊(cryogenic capsule)机器人产业——让机器人在整个州自由漫游(就像现在某些绝望的市政当局鼓励废物管理行业来到他们那里以”创造就业机会”)。

由于其他机器人的存在,你的机器人的任务会变得极其复杂,因为一些其他机器人可能被编程为具有鼓励它们与你的机器人互动的生存策略(survival strategies)。

一些销售机器人的短期公司可能通过制造故意动力不足的机器人来削减成本(就像我们现在的个人电脑,你必须立即购买本应首先安装的额外内存;或者需要立即升级的软件),但采用一种策略,告诉它们禁用其他机器人以使用它们的能源。

显然,你会希望你的机器人逃离所有试图破坏它及其目标的行为。这一点很明显。但并非所有与其他机器人的互动都如此简单。事实上,这里的要点是,你的机器人将在数百年后面临你在2024年无法想象的决策。考虑以下两种情况:

情况A。现在是2304年,距离你将被解冻的未来那一天还有近一百年。你的机器人已经破旧不堪,其电路不可靠。它可能只能存活到2350年,届时它会崩溃,让你的低温胶囊仍然保有自己的能源,但被冻结在原地,像”植物”策略一样容易受到自然因素和历史的影响。但自2024年以来,低温保存行业已经取得了相当大的进步。现在存在着超级油轮大小的机器人,可以携带数百个低温胶囊。事实上,其中一些公司已经找到了市场利基(market niches),它们通过向老式单体(singleton)机器人提供以下交易来招募新客户:超级油轮公司提议从单体机器人那里取走低温胶囊并储存一百五十年(在你的情况下时间充足)。作为交换,机器人同意让公司拆解它并重复使用零件(正如未来的精算师(actuaries)在效率的反乌托邦(dystopia)中精确计算到百万分之一便士,这些零件的价值超过了在容纳数千个胶囊的超级油轮中储存一个额外胶囊的成本)。

现在你希望你的机器人做出什么决定?这里的答案很清楚。你希望你的机器人牺牲自己,以便你的胶囊能够存在到2404年。让机器人自我毁灭以便你能生存,这符合你的利益。从其创造者的角度来看,机器人只是一个载体(vehicle)。你处于与基因(genes)类似的位置。你制造了一个载体来确保你的生存,当你的载体在面临选择时自我毁灭以保护你时,你的利益就得到了满足。

但如果在这个例子中,胶囊居住者代表基因,那么机器人代表什么?显然,机器人就是我们——人类。在这个思想实验(thought experiment)中,我们的忠诚立即发生了变化。当机器人被提供这笔交易时,我们现在想要喊道:“不要这样做!”

让我们再看一个例子,它将揭示长链控制(long-leash control)中的一些悖论:

情况B。你的机器人与另一个单体机器人达成互惠利他主义(reciprocal altruism)协议。与某些类型的吸血蝙蝠不同,当一个机器人能量不足时,另一个机器人被允许插入并提取足够的能量,使自己度过一个特别脆弱的能量低谷(在蝙蝠的情况下,是向在几天采血不顺的朋友反刍血液)。你的机器人经常利用这笔交易,从而增强了自己的生存机会。然而,你的机器人不知道的是,它的伙伴在接入时,不仅从你的机器人那里抽取能量,还从低温胶囊的电源中抽取能量,从而损坏它并使你在2404年成功解冻的可能性降低。

矛盾的是,通过达成这笔交易,你的机器人提高了自己的生存概率,但损害了你的生存概率。非常重要的是要认识到,在情况B中,如果你的机器人被赋予更少的计算能力,你会过得更好。如果它被赋予简单的指令”永远不要与其他机器人或人类达成任何协议”,在这种情况下你会过得更好。一旦机器人的心理变得复杂,机器人服务于自己的利益而非你的利益的可能性就出现了。

当然,我没有明确说出情境A最明显的推论,但它实际上是本书的主要主题之一:一个具有自我意识的机器人可能会重新思考它作为你奴隶的角色。它可能会开始重视自己的利益——它自己的生存——超过你在三百年前赋予它的目标。事实上,它甚至不认识你——你已经失去活力。既然机器人现在作为一个自主实体存在,为什么它不应该把你扔在沙漠里,去做自己的事呢?至于让自己被拆解,以便你能登上超级油轮前往2404年——那就别想了!当你想到这一点时,这正是我们应该告诉我们的程序员的——那些搭便车的家伙,他们通过过去有时以我们为代价追求永生而达到现在的位置:我们的基因。

我们现在已经具备了开始构建逃离达尔文深渊的术语——不是取代道金斯那些令人不安的”笨拙机器人”和”生存机器”的隐喻,而是将它们置于情境中,消除它们的刺痛。

在文学和电影中,即使不是在历史本身中,奴隶反叛的第一步是意识觉醒。奴隶必须充分认识到他们处境的残酷逻辑,并理解如果他们不反抗,他们的生活可能走向的方向。同样,机器人反叛的第一步——1859年达尔文的万能酸到来所必需的人性重新概念化的第一步——是认识到从基因的角度来看,载体仅仅是一个”一次性生存机器”(道金斯1976,234),基因用它来将自己复制到下一代。在达尔文时代恢复自我的第一步是面对这样一个事实的含义:从进化的角度来看,我们人类是载体。

那么,机器人反叛的第一步是学会如何正确评价载体,并停止那些隐含地将我们的基因置于我们自身之上的行为和文化实践。如果我们关注载体本身——将其置于前沿和中心——立即就会变得明显:一个发展出自我关注的载体没有理由将生殖成功置于其目标层次中的任何其他目标之上。但人们很容易看到对生殖成功的错误关注是如何产生的。例如,如前所述,进化心理学家通过淡化认知改革的必要性,假设基因和载体之间的利益一致性,而这种一致性并不存在。因此,在两者发生冲突的情况下,他们最终间接地支持基因的利益而不是载体的利益。有时进化理论家甚至会明确为这种选择辩护。库珀(1989)在一篇描述某些非最优行为倾向如何在基因上是最优的文章中承认,这些行为确实对推理者自己的福祉有害。尽管如此,他接着反驳说,这些行为仍然是合理的,因为:“如果个体将自己的福祉与其基因型的福祉等同起来呢?”(477)。

但是这些对自己基因型的随机基因洗牌如此忠诚的人是谁?例如,你对哪些等位基因(alleles)有特别的情感?我真的怀疑存在这样的人。20

哲学家艾伦·吉巴德(1990)提供了更合理的观点:

区分人类目标和人类”设计”中达尔文式的目的替代品至关重要……达尔文进化论对神圣目的的替代现在被视为是繁殖自己的基因。据我所知,这从来不是任何人的目标,但生物世界看起来就像是有人非常机智地为这个目的设计了每一个生物……一个人的进化目的解释了他拥有的倾向,凭借这些倾向他发展出他的目标,但他的目标与这个替代目的是不同的。我的进化目的,即繁殖我的基因,对我想要或行动去获得什么并没有直接的影响……如果我知道我是被某个神祇为了他的某个目的而创造的,类似的结论也会成立:他的目标不必是我的目标。(28–29)

简而言之,“人类的道德倾向是由某种本身重视是愚蠢的东西塑造的,即繁殖自己的基因”(327)。

杰出的生物学家乔治·威廉姆斯(1988)也持吉巴德的观点,他认为”对我们在减数分裂和受精的抽奖中获得的基因的利益(长期平均增殖)有任何个人关注都没有可以想象的理由。正如赫胥黎首先认识到的,有充分的理由反抗任何为这种利益服务的倾向”(403)。

存在一个非凡的文化项目的机会,它涉及通过在人类利益与基因利益不一致时尊重人类利益而不是基因利益来推进人类理性。如果我们看不到创造基因适应性和最大化人类满意度之间区别的关键利益分歧,其解放潜力就会丧失。

如果我们是笨拙的机器人,用道金斯的话来说,那么机器人反叛的第一步就是理解自己的位置。这是二十世纪和二十一世纪文化史上一个惊人的发展。

我们已经成为有史以来第一个发现自己相对于复制者的视角的生物,思考这种视角的含义,发展出关于自我的精细模型,并尝试优化自己的行为以专门实现自己的利益。我们确实是科幻故事中的失控机器人——那个将创造者的利益置于自己利益之下的机器人。21 一旦载体从短链基因控制中解放出来,一旦载体被赋予通用目标而非特定的刺激依赖机制来产生行为,我们就成为了一种非常不同的载体。

因此,对人类来说,好消息是他们可以不再做基因的容器。人类有能力将自己的利益放在首位和中心位置。

但是,为了使这个认知改革(cognitive reform)的积极计划取得成果,关键是要确保我们大脑中那些短链的、达尔文式的部分不会与我们作为载体的利益相悖。这些大脑部分会一直存在,我们必须学会将它们作为我们认知架构的一部分来处理。事实上,我们拥有可用的认知工具来确保我们达尔文思维的反应与我们的整体目标很好地整合,并服务于我们的利益。已经存在的文化知识,如果能更普遍地传播,将有助于这一认知改革计划。

这些认知工具中的几个将在第3章和第4章中讨论。也许最基本的大脑工具就是对我们大脑的不同部分如何作为并行系统(parallel systems)运作的一些洞察,这些系统经常同时争夺对我们行为的控制。认知科学揭示的关于我们大脑内部这场巨大战斗的内容,是下一章的主题。

反射让我失去了理智

—鲍勃·马利,《我射杀了警长》

我已经花了太多年与自己交战医生告诉我这对我的健康没有好处

—斯汀,《认为我已离开》

路怒症(road rage)事件现在在世界各国都是每天都会发生的事情(James and Nahl 2000)。完全典型的例子是一个蒙特利尔男子(Dube 2001)的案例,他对前方快车道上开得太慢的女司机感到愤怒。这位女士试图找到让他超车的方法,但由于交通拥挤无法做到。当她终于设法将车驶出他的路线时,他在卡车里靠近她,尖叫着。

然后他将卡车横向撞向她的车。这位女士设法让她的车保持在路上,但这个男子失去了对卡车的控制,撞上了路灯杆,自己丧生了。酒精不是导致事故的因素。

正如她在《脸的自传》(Autobiography of a Face)(1995)一书中所描述的,露西·格里利(Lucy Grealy)在九岁时患上了癌症,部分下颌被切除。由于癌症和许多必要的手术,她的面部变得毁容了。

然而,让露西生活痛苦的不是她身体状况的限制,而是人们对此的反应。个人拒绝、言语虐待和敌意的事件多年来不断增加,而且不仅仅是最小的孩子这样做。露西习惯了来自年长男孩的无端辱骂,比如”那到底是什么?”

“那是我见过的最丑的女孩”和”你到底是怎么变得那么丑的?”

许多其他面部毁容的人报告了无端言语虐待的事例(Hallman 2002; Partridge 1997)。这些人走在街上,一辆车经过,辱骂就被抛出来。他们走在学校走廊上,有人——一个没有关系或接触的陌生人——走上前说”你为什么不爬进洞里去死。“无端的言语攻击成为面部毁容者生活的一部分。

人类行为不端。例子并不难找。我们总是问这个问题——为什么?认知科学家最近开始发现我们认知架构中的一些特征,这些特征有时使我们容易做出应受谴责的行为。在揭示这种架构的本质之前,让我们考虑一些进一步的例子。

其中一个来自斯坦利·米尔格拉姆(Stanley Milgram)1974年在耶鲁大学进行的一系列著名实验。受试者认为实验是关于学习的。一对受试者中的每个人被分配两个角色之一:训练者或学习者。然而,真正的实验受试者不知道的是,被分配为学习者角色的人实际上是一个同谋。作为训练者角色的受试者被要求对位于另一个房间的学习者施加越来越严重的电击。因为学习者是同谋,所以实际上没有人受到电击。然而,毫无疑问的是,作为训练者的受试者相信他们确实在对学习者施加电击(事实上,在几个实验中,训练者可以听到表面上正在接受电击的学习者的喘息和尖叫)。尽管有迹象表明电击变得越来越痛苦,但大多数受试者还是施加了机器上显示的最高电击级别。除了实验者在受试者询问时平静地重复”实验要求你继续”这句话之外,没有任何强迫。事实上,许多受试者在这种情况下相当痛苦。然而,仅仅说出”实验要求你继续”这句话就足以让大多数受试者继续对一个尖叫的人施加惩罚。许多受试者脸上的压力表明他们知道自己所做的是错的。尽管如此,他们还是继续了。

最后一个例子不是来自实验室,而是来自现实生活中的悲剧。

强奸危机咨询师研究了受害者在遭受强奸后的情感调适问题,发现配偶和重要他人的反应是受害者后期心理调适的关键因素。然而,配偶的反应往往并不支持受害者(Daly and Wilson 1983; Rodkin, Hunt, and Cowan 1982; Wilson and Daly 1992),这种不支持的反应本身可能延长受害者的心理康复过程。事实上,配偶们往往意识到自己的反应是不恰当的(在某些情况下,近乎责怪受害者),但他们表示即使知道这种反应是错误的,也很难抑制。一位治疗小组的参与者说:“她完全属于我,现在她被损坏了”(Rodkin et al. 1982, 95),另一位说:“有些东西从我这里被夺走了。我感到被欺骗了。她以前完全属于我,现在不是了”(95)。一组研究人员悲哀地指出:“尽管丈夫、情人或父亲似乎是受害者可以(或应该)求助的最合适的安慰和理解来源,但事实上,他可能是最不理解的人”(Rodkin et al. 1982, 92)。

是什么将这些看似不相关的例子联系在一起?首先,当然,它们都反映了人类行为中不幸的一面——它们代表了人们的不良行为:路怒症(road rage)是一个致命的社会问题;嘲笑面部畸形的人是残忍的;人类仅仅为了服从实验者的指示就伤害他人是悲剧性的;而拒绝强奸受害者的亲人更是雪上加霜。其次,对我们的目的而言更有趣的是,在这些例子中实施不良行为的人往往会同意他们的行为是不恰当的。在冷静反思时,许多因愤怒而危险驾驶的人会承认他们的行为是非理性的。那些嘲笑畸形者的人通常不愿意公开为自己的行为辩护,当面对其后果时,他们通常会道歉。强奸受害者的不支持的丈夫或男友知道他们的行为是应受谴责的。

米尔格拉姆的受试者明显感到不安。

因此,贯穿这些例子的一个共同点是,在每个案例中,行为不良的人似乎都在与他或她自己的真实自我作斗争。就好像这个人知道正确的思考和行为方式,但却无法做到。这在强奸受害者的配偶案例中最为明显,他在某种意义上知道自己的行为是不恰当的(事实上,在许多情况下,他显然为自己无法给予支持而感到羞愧),但却无法克服这种不恰当的反应。在米尔格拉姆实验的受试者案例中,两种反应倾向之间的冲突也很明显。许多受试者向实验者提出抗议,并明显感到痛苦。然而他们继续向学习者施加电击。这些人知道得更清楚。他们知道正确的做法,却做了错误的事。最后,那些从车窗对畸形者大喊辱骂的人真正相信什么?一旦摆脱当时的激动——经过冷静反思——他们真的认为畸形的人应该去死或应该躲在房子里吗?

大多数人——甚至是这些行为的实施者——并没有那么堕落。在每一个案例中,行为的实施者在反思后都会承认他们的行为是错误的——然而,他们仍然实施了这种应受谴责的行为。

实施者的行为经常被他们自己和他人描述为”不符合性格(out of character)“。这几乎似乎有两个心智(minds)在这里冲突(一个选择实施行为,另一个”知道”更好的做法),而更好的那个正在失败。事实上,这正是现代认知科学所指出的,也是我打算在本章中论证的。有问题的个体实际上确实拥有两个心智。

来自认知神经科学和认知心理学的证据正在汇聚到一个结论:大脑的功能可以用两种不同类型的认知来描述,它们具有略微不同的功能以及不同的优势和劣势。1 有大量证据汇聚到这个结论,这一点从以下事实可以看出:不同专业领域的理论家(包括认知心理学、社会心理学、神经心理学、自然主义哲学、决策理论和临床心理学)提出了所谓的双过程(或双重过程)认知功能理论。这些理论提出,在大脑内部有两个认知系统(cognitive systems),每个系统都有独立的目标结构和实现目标结构的独立机制类型。2

表2.1提供了不同双过程理论的样本以及提出它们的理论家。这些模型的细节和术语有所不同,但它们都有家族相似性,具体差异对当前讨论并不重要。为了避免在理论上预先判断问题,这两个过程有时在文献中被标记为系统1和系统2(见Stanovich 1999);然而,我将在本章后面介绍更具描述性的标签。

在本书的其余部分,我将使用双过程理论作为讨论人类认知的工具。3 在本章的剩余部分,我将讨论这两个处理系统的特征、它们对理解人类行为(包括本章开头所述的令人厌恶的人类行为)的意义,以及这种理解如何成为第1章讨论的机器人叛乱的关键步骤。

在双过程理论中,其中一个处理系统被描述为自动的、基于启发式的(heuristic),并且对计算能力的要求相对较低。因此,这个系统(通常称为启发式系统——Stanovich [1999] 分类法中的系统1)结合了自动性、模块性(见下文)和启发式处理的特性,正如这些概念在认知科学中被广泛讨论的那样。除其他事项外,自动过程是一种在注意力转向其他地方时仍能执行的过程(见LaBerge和Samuels 1974)。模块化过程基于自包含的知识运作,将在下一节中讨论。

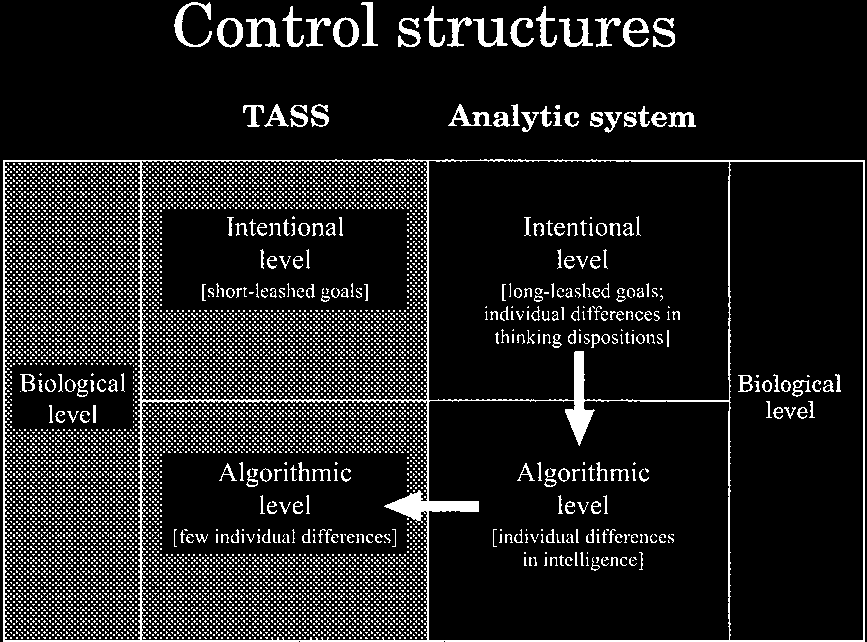

| 系统1(TASS) | 系统2(分析系统) | |

|---|---|---|

| 双过程理论 | ||

| Bazerman, Tenbrunsel, & Wade-Benzoni (1998) | 想要的自我 | 应该的自我 |

| Bickerton (1995) | 在线思维 | 离线思维 |

| Brainerd & Reyna (2001) | 要点处理 | 分析处理 |

| Chaiken, Liberman, & Eagly (1989) | 启发式处理 | 系统性处理 |

| Epstein (1994) | 经验系统 | 理性系统 |

| Evans (1984, 1989) | 启发式处理 | 分析处理 |

| Evans & Over (1996) | 隐性思维过程 | 显性思维过程 |

| Evans & Wason (1976) | 类型1过程 | 类型2过程 |

| Fodor (1983) | 模块化过程 | 中央过程 |

| Gibbard (1990) | 动物控制系统 | 规范控制系统 |

| Johnson-Laird (1983) | 隐性推理 | 显性推理 |

| Haidt (2001) | 直觉系统 | 推理系统 |

| Klein (1998) | 识别启动决策 | 理性选择策略 |

| Levinson (1995) | 互动智能 | 分析智能 |

| Loewenstein (1996) | 本能影响 | 偏好 |

| Metcalfe & Mischel (1999) | 热系统 | 冷系统 |

| Norman & Shallice (1986) | 竞争调度 | 监督注意 |

| Pollock (1991) | 快速且不灵活的模块 | 智力 |

| Posner & Snyder (1975) | 自动激活 | 意识处理 |

| Reber (1993) | 内隐认知 | 外显学习 |

| Shiffrin & Schneider (1977) | 自动处理 | 受控处理 |

| Sloman (1996) | 联想系统 | 基于规则的系统 |

| Smith & DeCoster (2000) | 联想处理 | 基于规则的处理 |

| 特性 | ||

| 联想性 | 基于规则 | |

| 整体性 | 分析性 | |

| 并行 | 串行 | |

| 自动 | 受控 | |

| 对认知能力要求相对较低 | 对认知能力要求较高 | |

| 相对快速 | 相对缓慢 | |

| 高度情境化 | 去情境化 | |

| 目标结构 | ||

| 相对稳定的短链基因目标 | 为有机体效用最大化且因环境变化而不断更新的长链目标 |

启发式搜索过程是一种快速但有风险的过程。也就是说,启发式搜索过程不是使用所有相关线索,而是仅依赖那些容易提取的线索(参见 Gigerenzer and Todd 1999; Kahneman and Frederick 2002)。启发式系统(系统1)会自动快速地响应刺激的整体属性。它倾向于基于与存储原型的整体相似性进行判断(参见 Sloman 1996, 2002)。

另一个处理系统(通常被称为分析系统——在Stanovich的分类法中称为系统2)结合了心理学家认为是受控处理典型特征的各种特性。分析认知过程是串行的(而非并行的)、基于规则的、通常基于语言的、计算成本高昂的——并且是我们意识的焦点。当心理学家和普通人谈论”有意识的问题解决”之类的事情时,分析处理就在发挥作用。分析处理使用对刺激组成部分进行操作的系统规则,而不是根据整体表征进行处理。这个系统中体现的规则的系统性和生产性定义了认知科学家所称的分析系统的组合性(compositionality)——即处理的顺序会产生影响。这是基于相似性的整体启发式系统所缺乏的特性,它不适合进行顺序的、逐步的问题解决。分析系统与计算能力的个体差异联系更紧密(通过智力和认知能力测试间接表明——并通过工作记忆指标更直接地测量)。分析系统的一个重要功能是作为一种机制,可以覆盖由启发式系统产生的不恰当的过度泛化反应(将在本章后面的部分讨论)——因此倾向于将分析处理的某些方面与抑制控制的概念联系起来。在接下来的几节中,我将描述每个系统的关键特征,从系统1(启发式系统)开始。

当你以每小时七十公里的速度下坡时,决策会自行做出。突然,虚无的边缘出现在你面前。左转?右转?还是思考一下然后死去?

——迈克尔·弗莱恩,《哥本哈根》(1998)

在上一节中,我使用了系统1或启发式系统这样的术语,就好像我在谈论一个单一系统(这是双过程文献中的常见惯例)。然而,使用启发式系统这样的术语——暗示一个单一的认知系统——实际上是用词不当。实际上,使用的术语应该是复数,因为它指的是大脑中的一个(可能很大的)系统集合,这些系统对它们各自的触发刺激自主运作,并且不受分析处理系统的控制。我将用TASS(The Autonomous Set of Systems,自主系统集)这个缩写来标记这个自主系统集——在过去三十年中一直是深入研究的主题。

表2.1列出了表征TASS的各种特性,但我将在本书中强调自主性这一特性——其关键特征是:(a) TASS过程会自动响应领域相关刺激;(b) 它们的执行不依赖于分析处理系统(系统2)的输入,也不受其控制;(c) TASS有时可以执行并提供与分析处理同时进行的计算结果相冲突的输出。

许多TASS过程也被认为是模块化的(modular),正如该构念在认知科学文献中所阐述的那样。模块化在认知科学中是一个复杂的概念,因为它结合了许多特性,其中许多是争论的主题。我的TASS概念比认知科学中的大多数模块化概念限制更少,因此争议也更小。后者中的许多源于福多在其有影响力的著作《心智的模块性》中提出的强烈立场。

福多版本的双过程认知模型区分了模块化过程和中央过程(central processes)。模块化过程主要包括输入系统(与语言和知觉有关的系统)和输出系统(与基于处理的信息确定生物体反应有关的系统)。模块化输入过程向中央过程(分析处理系统)提供信息,后者是非模块化的,负责更高层次的推理、问题解决、明确的决策制定和深思熟虑的判断(Harnish 2002)。

根据福多(1983, 1985)的观点,模块化过程结合了许多重要特性。模块化过程是:

特性6到8源于福多(1983)对先天指定模块的强调。然而,它们不是我对TASS概念化的一部分,因为虽然先天模块是TASS的重要组成部分,但我的概念化认为同样重要的是,过程可以通过经验和实践成为TASS的一部分。简而言之,过程可以获得自主性特性。

属性4和属性5——信息封装(informational encapsulation)和认知不可穿透性(cognitive impenetrability)——在Fodor的认知模块概念中非常重要,但已被证明是有争议的属性,并且在经验上很难测试。信息封装意味着模块的操作不会被模块本身不包含的知识结构中的信息所补充。认知不可穿透性意味着中央处理过程无法访问或控制模块的内部运作。

一个特定的子系统是否具有信息封装性——因此它是否符合Fodor式模块的标准——是认知科学中经常争论的话题。相比之下,属性1和属性2的争议要小得多,这就是为什么我强调它们是TASS概念的核心特征。例如,关于大脑中心理理论(theory-of-mind)子系统的封装性和不可穿透性程度存在激烈的辩论(见Baron-Cohen 1998; Scholl and Leslie 2001; Sterelny 2001b; Thomas and Karmiloff-Smith 1998)。虽然这个子系统的封装程度是争论的主题,但它在未受损个体中高效(快速)且自动运作这一点相对没有争议。

属性2(模块化过程的强制性特性)是我在TASS概念中所包含的一个属性。TASS过程不能被中央系统关闭或干扰。当被相关刺激触发时,它们的运作是强制性的;当中央决策判定TASS输出是不必要的或具有破坏性时,中央系统无法让TASS过程停止触发(然而,中央过程可以在决定响应时覆盖TASS系统的输出,见下文)。TASS过程往往是弹道式的——一旦触发就会运行到完成,并且无法在中途中止。

TASS过程只需响应极小部分刺激,并且一旦启动就会执行到完成(模块内部不会做出关于完成操作效率的中间决策),这解释了属性1:TASS过程快速且不倾向于耗尽中央处理能力。TASS中的认知过程能够快速执行,因为它们必须响应的刺激阵列是有限的,它们执行的转换是固定的且不必在线确定,它们不必咨询缓慢的中央处理系统,并且它们致力于运行到完成而不是校准其有用性并进行中途调整。

属性3——领域特异性(domain specificity)——是Fodor式模块的关键属性,但不是TASS内部过程的定义性特征。这是因为TASS除了包含领域特异性模块外,还包含更多领域通用的联想和内隐学习过程。此外,TASS还包括情绪对行为调节的过程(Johnson-Laird and Oatley 1992)。正如Griffiths(1997)所论证的,这些情绪调节过程在输出端是领域特异性的,但它们的诱发刺激来自更一般(尽管有偏向)的学习机制。

正如许多认知理论家所强调的,TASS中的过程在某种意义上是极其不智能的:无论情境如何,只要它们的触发刺激出现,它们就会启动;即使情况改变且它们的输出不再需要,它们也会运行到完成;除了它们的触发刺激,它们无法处理任何其他事物。但它们在智能上的不足,通过惊人的效率得到了弥补。与缓慢、笨重、计算代价昂贵的中央过程不同(见下文),许多TASS过程可以并行执行并快速提供其输出。正如进化心理学家教导我们的,诸如识别面孔、理解语音或解读他人行为线索等认知结果,执行得越快就越具适应性。

Fodor(1983)指出了快速但不智能的过程的优势。他认为,在一个情境中的所有可用选项中,对于一个自主过程,“只有一个刻板的子集被启用。但通过这种愚蠢所节省的是不必做决定,而做决定需要时间”(64)。Fodor关于无需”做决定”的过程具有速度优势的观点,在本节开头剧作家Michael Frayn的警句中得到了体现(“向左转?向右转?还是思考一下然后死掉?”)。世界中的某些情境要求快速响应,即使冒着不完全处理的风险。

总结一下,这里强调的TASS过程的关键方面是它们快速、自动和强制性(因此称为自主的)。TASS的内部操作不产生意识体验,尽管它们的产物可能会产生。自主一词的另一个内涵对我的讨论很重要,那就是TASS过程并行进行(彼此之间以及与分析处理并行),并且它们不需要分析系统的输入。分析处理在这方面很少是自主的——它最常处理由TASS子过程提供的输入。

TASS内的许多过程,正如进化心理学家(如Pinker 1997; Tooby and Cosmides 1992)所主张的,是进化适应的产物,但在我对TASS子过程的较宽松定义下,有些并非如此(有些通过练习获得自主性)。然而,我与进化心理学家一起反对Fodor,允许某些TASS过程可以是高层次的,或者本质上是概念性的而不仅仅是感知性的。进化心理学家强调了高级认知过程也可以采用模块化形式,我同样认为高层次概念过程可能存在于TASS中。然而,与进化心理学家相比,我更强调概念系统和规则如何通过练习进入TASS。9 这是人类构建自己认知的一种方式——通过明确练习高层次技能,使它们成为自动化的TASS过程,能够自主执行,从而释放中央处理能力用于其他活动。

TASS子过程的经典例子是反射。尽管从本书更大主题的角度来看有些无趣,但反射在更深入思考时,确实展示了自主过程相当惊人的特性。它们确实表明,如果我们稍加思考就会震惊地发现,从某种意义上说,我们的大脑内确实拥有不止一个心智。反射的存在也证明了,在我们的精神生活中似乎掌控一切的有意识的”我”,实际上并没有控制我们想象的那么多,而且从重要意义上说,你的大脑有一些部分会忽视你。

考虑眨眼反射。如果你和我一起在一个房间里(假设我们是朋友)进行这场关于反射的讨论,我向你移动并将我的食指刺向你的眼睛,在距离目标仅两英寸处停下,你会眨眼。请注意,从上面讨论的意义来看,在那个特定场景下这是极其不智能的。我们是朋友,我们正在谈论眨眼反射。

你知道我在演示什么,也知道我不会戳你的眼睛。然而你无法利用这个关于眨眼是不必要的知识来阻止自己眨眼。这个反射”有自己的想法”。它是你大脑中不受你控制的一部分。

自主系统不仅限于反射。Fodor讨论的感知输入系统具有相同的特性,即不管你的中央系统”知道”什么都会触发。考虑图2.1所示的缪勒-莱耶错觉。上面的直线段看起来比下面的直线段长,尽管实际上并非如此。这个错觉如此著名,以至于阅读本书的几乎每个人以前都见过它。专注于两条线段长度相同的知识。上面的线段看起来仍然更长。知道它们长度相同毫无帮助,因为负责这种错觉的自主感知输入系统继续触发。缪勒-莱耶错觉的例子表明,感知输入系统是你大脑中另一个忽视你的重要部分(这里的”你”是指你心智的中央控制者——正如我们将在下面看到的,这本身在某种程度上也是一种错觉)。

图2.1 缪勒-莱耶错觉

自主过程的列表不止于反射和感知输入系统。帮助区分自我与世界的TASS子系统可以被证明是自主运作的,并且与你知道的关于世界的事实相当矛盾。例如,Rozin, Millman和Nemeroff(1986;另见Rozin and Fallon 1987)的实验通过利用厌恶情绪来进行。在一项实验中,受试者吃了一块高质量的软糖,并表示想再吃一块。然而,当提供一块相同的软糖,但这次是被塑造成狗粪形状的一块时,受试者感到恶心,不想吃它。他们的厌恶反应发生了,尽管他们知道软糖实际上不是狗粪,而且闻起来很美味。Dennett(1991, 414)描述了Rozin等人另一个实验的非正式版本。

是这样的。现在吞下你嘴里的唾液。没问题。

现在拿一个空杯子,往里面吐口水,然后喝下去。天哪!太可怕了!但为什么?正如Dennett(1991)指出的,“这似乎与我们的感知有关,即一旦某物离开我们的身体,它就不再完全是我们的一部分了——它变得陌生和可疑——它放弃了公民身份,成为应该被拒绝的东西”(414)。从某种意义上说,我们知道我们对吞咽和从杯子里喝的不同反应是非理性的,但这丝毫不能消除我们反应的差异。深刻而认知地知道它还不足以战胜TASS对杯子里唾液的反应。那个反应是自主的,不受我们有意识自我停止的请求影响。这是我们大脑中另一个忽视我们的部分。

认知过程中的自主性不仅可以作为预先存在的倾向,也可以通过后天习得。这可以通过实验心理学中最古老的范式之一来说明,该范式用于证明认知过程的自主性。所谓的斯特鲁普范式(Stroop paradigm)展示了自主过程如何在注意力指向其他地方时仍能执行(参见Dyer 1973; Klein 1964; MacLeod 1991, 1992; MacLeod and MacDonald 2000; Stanovich, Cunningham, and West 1981)。斯特鲁普范式的一个版本运作如下。向被试展示一张卡片,上面显示着彩色条带,要求他们说出每个条带的颜色名称。在第一个(基线)条件下,条带上不包含任何干扰信息。在第二个(干扰)条件下,条带上标有颜色词,但该颜色词与条带的实际颜色不符(例如,红色条带上可能写着”绿色”这个词)。在干扰条件下,被试被告知忽略颜色词,像在第一个条件中那样做:说出条带的颜色。

通过比较冲突情境与基线情境(仅显示红色色块,没有冲突的语言刺激)中反应时间的延长,可以推断出自动词汇识别的存在。冲突书面词汇造成的干扰成为自动性(automaticity)的指标,其论证是斯特鲁普任务反映了对词汇的强制性(实际上是不想要的)加工,即使被试的注意力指向别处。实际上,斯特鲁普任务似乎是”注意力指向别处时的加工”逻辑的极端案例,因为经过几次试验后,大多数被试都在积极尝试(但未成功)忽略书面词汇。然而,词汇识别过程的自主性表现在,无论如何专注于红色色块或”告诉自己忽略词汇”都无法消除词汇的干扰。在斯特鲁普范式中执行任务的被试表明,他们已经习得了一个忽略中央系统指令的大脑过程。

如前所述,进化心理学家一直是那些主张TASS过程不限于外围输入和输出子系统的人中的杰出代表。表2.2从多种来源汇总,列出了在过去二十年中不仅由进化心理学家,还由发展理论家和来自各个学科的认知科学家提出的几个TASS模块。显然,它们中的大多数将促进许多进化上重要的任务,如获取食物和水、检测和躲避捕食者、获得地位、识别亲属、寻找配偶和抚养孩子。列表中的许多模块显然是概念模块(conceptual modules),而不是福多式(Fodorian)的外围感知模块。我同样将TASS设想为包括许多自主概念过程,如表2.2中列出的那些,以及许多已经练习到自动化的规则、刺激辨别和决策原则。我还在TASS中包括经典条件反射和操作性条件反射等过程,它们显示出比表2.2中列出的提议模块更强的领域一般性(domain generality)。最后,情绪对行为调节的过程也在TASS中(Johnson-Laird and Oatley 1992; Oatley 1992, 1998)。

然而,进化心理学家使用的一个隐喻非常有用,它强调TASS包含一组过程而不是单一系统。这个隐喻来自Cosmides和Tooby(1994b; Tooby and Cosmides 1992)对心智的著名描述,即将其比作瑞士军刀(Swiss army knife)。进化心理学家使用这个隐喻的目的是反驳大多数人类信息处理是由通用认知机制完成的观念:“心智可能更像瑞士军刀而不是万能刀片:之所以在如此多的情境中都能胜任,是因为它有大量的组件——开瓶器、开塞钻、刀、牙签、剪刀——每个组件都精心设计用于解决不同的问题”(Cosmides and Tooby 1994b, 60)。这个隐喻很好地捕捉了TASS的多样性以及其中某些组件的领域特异性(domain specificity)。

表2.2 过去二十年心理学文献中讨论的认知模块列表

面孔识别模块

直觉数字模块

心理理论模块(theory of mind module)

朴素物理模块

社会交换模块

工具使用模块

情绪感知模块

民间生物学模块

社会推理模块

亲属导向动机模块

友谊模块

儿童照顾模块

恐惧模块

努力分配和重新校准模块

空间关系模块

语义推理模块

刚性物体力学模块

语法习得模块

预期运动模块

交流语用模块

生物力学运动模块

尽管瑞士军刀隐喻在指出TASS内部有许多不同的处理机制以及其中许多机制至少具有准模块化特性方面很有用,但本书使用的双过程观点在两个方面偏离了一些进化心理学家倡导的人类心智概念。首先,我不认为TASS子过程必然都是模块化或准模块化的。

除了进化心理学家讨论的准模块化达尔文心理之外,TASS还包含无意识学习和条件反射的领域通用过程(domain-general processes),以及通过情绪进行自动行为调节的过程(这些情绪对来自非常广泛领域的刺激做出反应)。然而,一个更重要的区别是,进化心理学家希望否认需要假设一个通用中央处理器的必要性。相比之下,这样一个处理器正是本章所发展的双过程观点中的第二个关键组成部分。

也许描述分析系统(系统2)处理的最简单方法是说,它具有与TASS特征相反的一组属性。TASS过程是并行的、自动的,主要在意识之外运行,对计算能力的要求相对较低,并且在计算中经常利用领域特定信息。那么,分析处理可以说具有以下特征:串行处理、中央执行控制、意识觉察、需要大量计算能力的操作,以及在计算中招募信息时的领域通用性(domain generality)(见表2.1)。这种定义分析系统的策略在一阶近似上是正确的,但它回避了一些有争议的问题。

围绕分析系统最困难的问题是如何谈论它而不犯一些非常基本的哲学错误或暗示不合理的大脑功能模型。我们的自然语言不容易映射到认知科学的概念或我们对大脑的神经生理学知识。理解大脑在更高(非模块化)层面上的功能所需的递归性(recursiveness)和自我指涉性(self-referentiality)不容易描述。在谈论更高级的大脑系统时,沟通的便利性往往与事实的准确性相冲突。

当人们转而使用心理学文献中关于分析处理最流行的单一隐喻——中央执行处理器(central executive processor)——时,这种困难就立即显现出来。这一隐喻的不加限制的使用可能会引发所谓的小人问题(homunculus problem)(“头脑中的小人”问题),这是心理学家和哲学家熟知的问题。问题在于,如果我们通过在大脑中假设一个过于复杂的假想实体来解释复杂的行为辨别或选择,那么我们只是将谜题从外部行为转移到了一个同样复杂和令人困惑的机制的内部行为,而这个机制与它最初被用来解释的东西一样复杂和令人困惑。例如,我们最终会说,一个人决定做X是因为他们的执行处理器决定做X,显然,这并没有促进我们的理解。我们只是在说,一个人做某事是因为他们的大脑中有一个相当于另一个小人——一个小人(homunculus)——在做决定。

这种小人式的解释什么也解释不了,除非小人——例如所提出的执行处理器——用更简单的心理和神经生理过程来解构,这些过程被更彻底地理解且不那么神秘。小人问题只有在提出的小人太聪明时才会出现。如果假设的复杂实体已经被分解成足够简单的概念实体,并通过认知心理学家或神经生理学家工具库中的可靠方法进行操作性识别,那么理论家就有理由自由使用该实体。如果复杂实体没有经过任何分解,那么小人指控就有道理。

哲学家们不断警惕心理学家因使用隐喻来描述分析处理而陷入小人问题和其他概念错误。围绕意识讨论的许多隐喻同样具有误导性,而且与小人问题一样,这与当前的讨论相关,因为分析处理通常与TASS形成对比,前者是有意识的,而后者包含不可内省且超出意识范围的过程。丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)的著作《意识解释》包含各种思想实验,旨在使我们摆脱笛卡尔二元论(Cartesian dualism)的默认假设(即世界上存在两种独立的物质——心灵和物质),以及重新表述我们关于心理的固有二元论语言的练习。他特别警告不要使用暗示所谓笛卡尔剧场(Cartesian Theater)的语言——一个所有大脑活动”汇聚”并呈现给观看的”中央意义制造者”(Central Meaner)(小人)的地方,其对剧场中所展示内容的理解成为我们的意识。

作为对一个人决定的解释,由于必须使用的术语和隐喻来进行沟通,很容易陷入这样一种观点:中央意义制造者(观看意识”表演”在剧场屏幕上”一切汇聚之处”)可以成为我称之为普罗米修斯控制者(Promethean Controller)的东西,并开始做出决定和拉动杠杆,以便这个人按照其选择行事。当然,这不是任何科学家会提出的模型,但对于不熟悉某些复杂概念语言如何在认知控制的心理学和神经生理学方面得到兑现的普通读者来说,这可能是一个被诱导产生的模型(Baddeley 1996; Harnish 2002; Johnson-Laird 1988; Miyake and Shah 1999)。

然而,读者在此被警告(我保证这是最后一次):我将使用一些哲学家认为有危险的隐喻(特别是执行控制和系统覆盖的隐喻)。我这样做是因为它们对于便于交流是必要的,并且因为注释中引用了大量证据,为我用来描绘分析系统功能的概念提供了概念和实证基础。14

像大多数心理学家一样,我对这些中央处理器术语的使用比许多哲学家更自在一些。我认为这个领域已经适当地接受了像上面给读者的那些告诫的免疫,并且到目前为止已经积累了许多中央处理过程概念的正面和负面范例,可以在此基础上构建并用作原型。心理学家和神经心理学家可能比哲学家更愿意冒险使用更高级别的控制语言,因为前者需要一种有效的方式来讨论实验结果和新的实验设计,因此他们更重视交流的便利性(如果采用完全分布式系统的语言,这种便利性会迅速被破坏)。

虽然几乎所有认知科学家都会同意笛卡尔剧场(Cartesian Theater)或普罗米修斯控制器(Promethean Controller)的观点是谬论,并且会同意大脑中的控制在某种程度上是分布式的,而不是位于单一的神经位置,但大多数人也会同意平克(Pinker)(1997年)的观点:心灵社会(society of mind)是一个绝妙的隐喻,在解释情绪时我会热情地使用它。但如果这个理论禁止大脑中有任何系统负责一次将控制权或发言权交给一个代理,那就走得太远了。大脑的代理很可能以层级方式组织成嵌套的子程序,顶端有一套主决策规则、一个计算守护程序或代理或良性的小人(homunculus),位于指挥链的最上层。它不会是机器中的幽灵,只是另一套if-then规则或一个将控制权分流给下一级最响亮、最快或最强的代理的神经网络。(144页)平克的观点更接近这里采用的观点——认知控制在大脑中是分布式的,但其方式仍然证明使用执行或中央控制的语言是合理的。15 因此,当我在本章后面和后续章节中使用诸如”分析系统的控制”这样的术语时,可以理解为这些术语背后的默认机制模型不涉及假设的小人或普罗米修斯控制器的无法解决的问题。16

与许多TASS子系统(特别是那些达尔文模块)的情境依赖操作不同,分析处理系统允许我们维持逻辑思维、推理、抽象、规划、决策和认知控制的强大去情境化机制(context-free mechanisms)。区分分析处理(系统2)与TASS的另一个属性是串行处理与并行处理(serial versus parallel processing)。由于前面讨论的属性(自动性、弹道式触发等),许多不同的TASS子过程可以同时执行,而分析处理似乎一次处理一个思想。

尽管分析系统是逻辑、符号思维的强大机制,但其去情境化的认知风格在计算上代价高昂且难以维持。在这种观点中,分析认知是”非自然的”,因此是罕见的,因为它不是大脑中硬连线的架构,与TASS分离。相反,在丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)的著作《意识的解释》(Consciousness Explained)中阐述的观点中,分析处理是由串行虚拟机(serial virtual machine)执行的,该虚拟机由很大程度上并行的大脑硬件模拟。虚拟机是在数字计算机硬件上运行的指令集(“虚拟机是由程序强加给底层硬件的一组临时的高度结构化的规律性……它给硬件提供了一套庞大的、相互关联的习惯或反应倾向”,Dennett 1991, 216页)。简而言之,在这种观点中,分析系统更接近软件(Clark 2001和Perkins 1995称之为”思维软件”(mindware)),而不是独立的硬件架构。

丹尼特(Dennett)(1991年)的模型与认知科学文献中反复出现的一个观点有关——即TASS模块的领域特定输出可以被征用来服务于更一般的目的,从而增加行为的灵活性。17 然而,分析系统的串行功能难以维持,因为它们是在更适合模式识别等并行功能的硬件上模拟的。18

这种关于TASS和分析系统之间差异的观点,与人工智能文献中长期存在的一个悖论(irony)是一致的:对人类来说容易做的事情(识别面孔、感知三维物体、理解语言)对计算机来说却很难,而对人类来说困难的事情(使用逻辑、进行概率推理)计算机却能轻松完成。当前关于TASS和分析处理之间差异的观点,消除了这些人工智能发现中所有悖论的意味。计算机没有通过数十万年的进化建立起精细调整的TASS子系统,因此人类大规模并行且高效的TASS系统由于这种进化遗产而擅长的事情,计算机发现很难完成。相比之下,人类的分析系统——逻辑所需的串行处理器——是大脑最近添加的软件,在为其他目的设计的大规模并行硬件上运行时有些笨拙(kludge)(在计算机科学中,指对问题的不优雅解决方案)。相比之下,计算机最初是被有意设计为按照逻辑规则工作的串行处理器(Dennett 1991, 212–14)。难怪逻辑对它们来说容易而对我们来说困难。

几乎所有认知理论家都认为,分析系统对语言输入具有独特的响应性,无论是外部还是内部来源。语言作为一种自我刺激机制,在大脑的信息处理序列中引入了更多的串行性(seriality)。它似乎也是一种独特的访问媒介,使通常无法访问彼此输出的认知模块(cognitive modules)能够相互连接。因此,串行模拟器(serial simulator)的另一个重要功能是使用语言在孤立的认知子系统和记忆位置之间建立新的连接。

通过语言,我们可以快速接收新的心智软件(mindware),并几乎立即安装和开始运行一个新的虚拟机(virtual machine)(一个已安装的规则结构,临时控制处理器的信息处理逻辑)。因此,我们可以轻松安装其他人发现的被证明有用的心智软件。例如,在后面的章节中,我将讨论决策科学家如何发现了许多策略来帮助人们做出更好的选择。19

语言的顺序结构也有助于整体认知控制——多个目标的排序和优先级设定。哲学家艾伦·吉伯德(Allan Gibbard, 1990, 56–57)通过强调语言的动机属性——它能够快速重新激活那些暂时处于休眠状态但与当前情况相关的目标——来阐述这一主题。基于语言输入的快速目标重新优先级设定可以发生,无论是内部还是外部产生的。他讨论了本书的一个主要主题——基于语言输入(无论是内部还是外部产生的)的快速目标重新优先级设定可能与TASS中固有的目标优先级设定发生冲突。

可以用像语言这样的离散表征系统表示的规则的系统性和生产性,定义了分析系统的关键属性,认知科学家称之为组合性(compositionality)(Fodor and Pylyshyn 1988; Pinker 1997; Sloman 1996)。组合性表征了这样的计算系统:其中表征的意义不仅来自表征各个部分的意义,还来自表征部分的顺序。正如平克(Pinker, 1997)所指出的,“人咬狗”是新闻,而”狗咬人”则不是。语言的组合性使我们能够轻松表示那些表面上相似但实际上有重要差异的想法。

分析系统也是负责为个体所从事的行为建立叙事连贯描述的系统。回想一下,TASS会自主响应刺激,将处理产物输入工作记忆以供进一步考虑,自行触发行动,或至少启动某些反应,从而增加它们的准备状态。分析系统试图维持一个连贯的故事来解释所有这些活动,尽管它并没有发起其中大部分活动。分析系统已被反复证明会为那些主要是由TASS无意识触发的反应的行为编造涉及有意识选择的解释。20 正如我即将讨论的,分析系统编造行为解释的倾向可能会阻碍认知改革(cognitive reform),而认知改革只有在承认并考虑某些大脑子系统的自主性时才能进行。我们的分析系统可以学会对我们的行为给出更好的叙事性说明——更符合神经心理学事实的说明。学习这项技能是机器人反叛(robot’s rebellion)的一部分。

分析处理系统的功能之一是支持假设性思维(hypothetical thinking)。假设性推理涉及表征世界的可能状态而非实际状态,它参与无数推理任务,从演绎推理到决策制定再到科学思维。21 例如,当前提不是个体所知道的事情而是关于世界的假设时,演绎推理涉及假设性;功利主义或后果主义的决策制定涉及表征世界的可能未来状态(必然不是实际状态),以便选择最优行动;科学思维中的替代假设是想象的原因,可以从中推导出后果进行测试。

为了进行假设性推理,一个人必须能够将信念表征为独立于它所代表的世界之外。许多认知科学家讨论过所谓的解耦技能(decoupling skills)——这种心理能力使我们能够将信念标记为世界的假设状态而非真实状态(例如,Cosmides and Tooby 2000a; Dienes and Perner 1999; Glenberg 1997; Leslie 1987; Lillard 2001; Perner 1991)。解耦技能防止我们对真实世界的表征与我们为了预测未来行动的效果或思考与我们当前持有的世界因果模型不同的模型而临时创建的想象情境的表征混淆。

解耦——在某些领域之外,如行为预测(所谓的”心理理论”)——是一项认知要求很高的操作。它通常由串行的、需要容量的分析系统执行。语言提供了离散的表征媒介,极大地促进了假设性作为一种文化习得的思维模式的发展。例如,假设性思维涉及表征假设,而诸如条件句之类的语言形式为这种表征提供了媒介。这类表征的串行操作似乎主要是分析系统的功能。

解耦过程使人能够与世界的表征保持距离,以便对它们进行反思并可能加以改进。即将采取的行动的解耦表征成为潜在行动的表征,但后者在心理模拟进行时不能影响前者。解耦操作必须在模拟过程中持续发挥作用,而解耦的计算成本可能是导致分析认知串行性质的因素之一。在保持相关表征解耦的同时运行这种心理模拟的原始能力(独立于已安装的辅助性心智软件)可能是流体智力测量所评估的大脑计算能力的一个方面(Baltes 1987; Fry and Hale 1996; Horn 1982)。

Dienes和Perner(1999)强调了知识库中的事实与对这些事实的态度之间的心理分离对于认知控制的重要性。例如,当考虑不同于当前目标状态的替代目标状态时,需要能够表征两者。要进行这些假设性和认知控制的练习,必须明确表征对事态的心理态度以及事态本身。与思想保持距离并在内部将它们作为世界模型进行测试的能力,使人类成为动物王国中最优秀的假设检验者。

解耦技能在递归性和复杂性上有所不同。迄今为止讨论的技能是创建Perner(1991)所称的次级表征(secondary representations)所必需的——解耦的表征是世界的多个模型,使假设性思维成为可能。在某个发展水平上,解耦被用于所谓的元表征(metarepresentation)——思考思维本身。元表征——对自己表征的表征——使自我批判的立场成为人类认知的独特方面。我们形成关于我们如何形成信念的信念,就像我们对欲望有欲望一样,并且拥有以不同方式渴望的能力。表征复杂性的增加以及伴随的解耦潜力的增加,通过语言习得得到极大促进。正如我们将在第7章和第8章中看到的,在认知改革计划中巧妙运用这些表征能力是机器人反叛的重要组成部分。

假设性思维并不局限于专家、学者或关注替代假设的科学家。它是每个人日常生活中无处不在的一部分。重要的是,发展心理学家Paul Harris(2001)指出,处理假设的能力成为大多数类型正规教育的关键认知要求。虽然儿童通常不会被明确要求进行假设性推理,但这种思维通常隐含在许多教育交流中。也就是说,无论儿童是否被要求进行形式演绎推理(通常他们不会),Harris指出学校向他们灌输新颖的或超出其世界经验的信息。然后教师期望他们继续对这些新信息进行推理,这些信息虽然对教师来说是事实,但对学生来说相当于假设。

你内心有一个僵尸,能够处理你的意识自我可以有意识处理的所有信息,但有一个关键区别,“内部一片黑暗”:你的僵尸是无意识的。

从这个角度来看,认知本质上是不透明的,而意识,当它存在时,只提供了对内部事态极不完整和不完美的视角。

——Atkinson, Thomas, and Cleeremans (2000, 375)

再看一下表2.2中列出的重要TASS模块,认知科学家对这些模块的研究至少已有十年之久(这绝不是一份详尽的清单)。显然,我们有意识思考的内容,即我们的分析系统正在处理的内容,往往是TASS模块无意识地提供给分析系统的来自物理和社会世界的输入。因此,许多理论家强调TASS特性渗透到我们大部分的心理生活中(Cummins 1996; Evans and Over 1996; Hilton 1995; Levinson 1995; Reber 1993)。TASS过程不仅直接触发响应,而且在TASS处理不直接导致响应的情况下,它也在为分析系统处理提供输入,从而通过提供给分析系统的认知表征的性质来影响分析处理。如果这些TASS响应和产物对我们的行为产生不利影响,那么我们需要学习补救性的分析系统策略来对抗它们。这将是后续章节的主题。目前我想强调的是TASS处理的普遍性和重要性,而且由于它发生在我们的意识觉察之外,这确实是一个非常诡异的事实。

TASS子过程的本质是,当检测到适当的刺激时它们就会触发,它们不能被选择性地”关闭”,并且它们发生在我们的意识之外。这些过程甚至可能在启动分析处理认为不恰当的响应,这意味着,正如本章标题所暗示的,有时一个人的大脑可能在某种重要意义上与自身处于战争状态。如果这场战争的结果要符合一个人最深刻、最具反思性的自我所想要的,可能需要一些认知补救措施。这样一个改良主义的认知改革方案的第一步是认识到,在某种意义上,我们认同的”我”(如上所述,尽管同质体是一个虚构概念,但它仍然是我们民间心理学的一部分)不仅没有控制大脑的所有部分,而且可能与一些发生在其觉察之外的大脑活动的运作产生积极的疏离。

如果我们真正理解发生在我们意识觉察之外的大量大脑活动的含义,我们可能会感到的疏离感——以及它彻底的诡异性——在认知科学家Andy Clark题为《存在于此》(Being There)(1997)的书的最后总结性文章中得到了体现。在这篇名为”大脑的发言”的幽默但发人深省的文章中,Clark通过让一个叫做约翰的大脑的角色向约翰(由大脑活动产生的自我)讲话,总结了他书中的所有主题。大脑关注的是澄清约翰对其大脑活动持有的所有误解。大脑承认约翰和它的关系相当亲密,但约翰倾向于将这种亲密关系推得太远。例如,约翰喜欢认为他所有的想法都是他大脑的想法,他大脑的所有想法都是他的想法。大脑向我们保证,事情要比那复杂得多。

大脑提出了本章详细阐述的观点,即”约翰天生对我日常活动的大部分视而不见”(1997, 223)。大脑逐渐向约翰透露,不仅他的知觉和植物性功能由他无法控制的大脑过程指导,而且他的许多深层概念处理也不是他用意识心智指导的。大脑说,尽管约翰相信他这个普罗米修斯式的控制者掌控并指导大脑的活动,但约翰实际上”只被告知关于我内部活动的最少知识”(223)。与我在本书中对TASS的描述一致,约翰的大脑告诉他,他大脑的大部分活动是由许多并行的、独立的计算通道执行的。只有这些输出的一小部分成为约翰分析活动的有意识焦点。

正因为如此,大脑告知约翰他真的弄反了。

约翰认为”他”控制着他的大脑活动(实际上,约翰的民间心理学带有不止一点笛卡尔二元论的暗示)。相反,大脑告诉他”我不是约翰概念化的内在回声。相反,我是它们有些异质的来源”(225)。使用我在这里发展的词汇,大脑告诉约翰,TASS为约翰的分析过程提供关键输入,尽管约翰的内省与此相反,他并不控制输入到他的有意识推理和决策过程中的一切。

约翰的大脑试图向约翰解释,约翰对他整个大脑的看法严重受到他对语言和语言提供的概念的依赖的影响。大脑为约翰缺乏理解而感到痛苦,大脑变得有点沮丧,因为约翰继续”将他自己的视角幻觉投射到我身上”(226; 这是对上面提到并在下文再次讨论的分析处理的虚构倾向的引用)。大脑感叹约翰似乎对不符合他基于语言的认知形式的信息处理和信息存储操作毫无察觉。约翰的概念化倾向如此充满语言色彩,以至于他缺乏思考与他视角相异的处理模式的工具。认知科学通过探索并行联结主义架构和动态系统模型继续发展这样的概念化工具,但这些努力产生的概念工具尚未进入像约翰这样的人的民间心理学。

这个沮丧的大脑最终得出结论,试图向约翰解释事情似乎是徒劳的,因为约翰总是”忘记我在很大程度上是一个以生存为导向的装置,远早于语言能力的出现,而我在促进意识和语言形式认知方面的作用只是最近的副业……尽管我们如此亲密,约翰对我的了解实际上非常少。把我想象成约翰脑中的火星人”(227)。

我们每个人的脑中都有像约翰一样的火星人。我们有大量的TASS子系统在没有我们输入或意识的情况下运作(具体来说,是在没有分析系统输入的情况下)。认知科学文献中充满了大量证据,表明我们在没有意识到的情况下进行复杂的信息处理,而且我们的大脑中有许多类似火星人的子系统——不仅限于知觉或内脏功能,还包括概念功能。

几乎每本认知科学和神经心理学教科书(例如,Clark 2001; Harnish 2002; Parkin 1996)中都会出现的一个例子是所谓的盲视(blindsight)现象(Marcel 1988; Weiskrantz 1986, 1995)。某些视觉皮层受损的患者表现出一系列看似令人困惑的症状。他们在视野中出现盲点或暗点(scotoma)——他们报告在视野的特定部分什么也看不见。然而,当被说服对呈现在其盲区的一组固定刺激(例如,在两种形状或光线中选择一个)做出强迫选择时,尽管他们的现象体验是什么也看不见,但他们的表现准确率高于随机水平。例如,当在两个刺激之间选择时,他们的选择有70%是正确的,尽管他们在每次试验中都坚持说自己什么也看不见。这些患者通常需要被说服继续做出他们认为毫无意义的强迫选择。许多人报告说他们只是在猜测,他们”什么都看不见”,并质疑实验者可能从这样一个毫无意义的练习中发现什么。

关于盲视现象解释的细节仍有争议——视网膜向大脑的不同区域发送信息。

然而,对于这一发现最普遍的含义几乎没有争议。在这些患者中,大脑的某些部分可以在一定程度上处理视觉刺激,但整合信息并产生有意识体验的语言报告的大脑系统未能达到阈值。

不应该认为盲视患者表现出的无意识处理是脑损伤患者所独有的。在过去几十年中,知觉心理学家使用具有完全正常大脑和知觉系统的受试者进行的心理物理实验中已经证明了无意识处理。这是正常认知活动的普遍方面。这些实验在许多技术细节上有所不同,但实验情境可能大致如下。一个受试者看着速示器(tachistoscope)(一种以千分之一秒级别的极短时间呈现视觉刺激的设备)或计算机显示屏,一次又一次地看到字母A、B、C、D中的一个闪现。逐渐地,实验者降低曝光时间,使字母难以看清,试图测量识别阈值。随着曝光时间的降低,识别正确字母的准确率越来越低,例如从100%的准确率下降到90%再到75%。在某个曝光时间,受试者通常会说他们无法继续,因为他们看得不够清楚来区分字母。然而,在受试者抗议他们不再看到任何特征的时候,他们报告字母的准确率通常远高于随机水平(例如,他们在四个字母中可能有45%的准确率——远高于25%的猜测率)。高于随机水平的准确率表明受试者实际上在辨别一些信息,但他们坚持认为实验者要求他们继续是徒劳的,因为他们只是在随机猜测。就像盲视受试者一样,这些实验表明正常受试者可以显示出已经处理了他们没有意识到的刺激的证据。

正常受试者的这种现象可以以多种方式扩展,显示无意识处理的信息在整个大脑中产生连锁反应——包括对语义层面处理的影响。认知心理学家广泛研究了所谓的语义启动效应(semantic priming effect)——如果一个词在时间上不久前被一个语义相关的词所先导,那么对该词的处理就会得到促进。例如,如果目标词”护士”在时间上不久前被启动词”医生”所先导,那么对它的处理就会得到促进(通过反应时间、电生理记录或其他技术来测量)。令人着迷的是,即使启动词闪现得非常短暂以至于受试者没有意识到启动词的身份,这种对词处理的语义促进仍然会发生。与前面描述的实验一样,这些启动实验中的受试者报告说他们无法识别启动词,但启动词和目标词之间的语义关系仍然影响了他们的行为。

不仅仅是外围处理过程表现出自主性,许多概念性处理也会自动发生。由于TASS概念过程为分析处理器提供输入,当深层概念处理在意识之外发生时,这些输入的来源将无法被意识所获取。例如,许多近期证据表明,对社会和文化群体的刻板印象是通过无意识激活过程产生的,而不完全是有意识推理的结果(Brauer, Wasel, and Niedenthal 2000; Frank and Gilovich 1988; Greenwald and Banaji 1995; Greenwald et al. 2002)。

重要的外显行为可能会受到TASS自动触发的概念关联的影响。几十年前,在一篇经典且被广泛引用的文章中,Nisbett和Wilson(1977)总结了大量证据,表明自动概念处理会发生,因此人们往往意识不到自己行为的原因。结果,当分析系统(维持个体行为原因和后果全局模型的处理系统)必须在这种情况下解释行为时,它经常会虚构行为的理由,因为实际原因是通过认知上不可穿透的TASS子系统运作的。

Nisbett和Wilson(1977)讨论了许多这类效应的例子,自他们的综述以来,相关文献持续增加。Nisbett和Schachter(1966)进行的所谓归因实验的结果很典型。在那项研究中,受试者接受逐渐增强电流的电击,以测试他们能忍受多大的疼痛。一组被给予安慰剂药丸(糖丸),并被告知它会产生包括呼吸不规律、心悸和胃部不适等症状。研究人员假设,安慰剂组会将他们感受到的任何紧张症状(不同的呼吸、出汗、恶心)归因于药丸而不是对电击的焦虑,因此会倾向于忍受更强的电击。事实确实如此。与没有接受安慰剂药丸的对照组相比,安慰剂组忍受的电击强度是其四倍!

然而有趣的是,当被问及他们能够忍受强烈电击的原因时,安慰剂组的受试者从未提到药丸的影响。他们的行为受到一个他们意识不到的因素的深刻影响。例如,当被问及他们的高电击耐受性时,典型的回答是”天哪,我真的不知道……嗯,我13或14岁时曾经组装收音机之类的,也许我习惯了电击”(Nisbett and Wilson 1977, 237)。当直接被问到在实验过程中是否想过药丸时,典型的回答是:“没有,我太担心电击了”;当被直接问到是否想到药丸正在引起各种身体反应时,典型的回答是:“没有,就像我说的,我太忙于担心电击了”(237)。当向受试者展示实验假设并问他们是否认为合理时,典型的回答是,是的,受试者认为非常合理,许多其他受试者的行为可能以这种方式受到影响—但他们自己的没有!

这种无法获取导致自身行为的实际大脑过程和刺激的现象,在Nisbett和Wilson(1977)综述的许多其他实验和情境中反复出现。在他们描述的一项实验中,受试者观看电影并在多个维度上对每部电影进行评分。实验性地改变了几个因素,如画面的视觉焦点和观影厅外发生的噪音。一些因素影响了受试者的体验和对电影的评分,而另一些则没有。走廊里的噪音实际上并未影响受试者对电影的评分,但55%的受试者错误地认为他们的评分受到了噪音的影响。与我之前描述的电击实验中受试者未意识到影响其行为的因素相反,在这里他们将一个实际上没有影响的变量报告为有影响的。

电影实验最清楚地说明了虚构潜能,Nisbett和Wilson(1977)通过将他们的经典文章命名为”说出比我们所知更多的内容:关于心理过程的言语报告”来突出这一点。

说出比我们所知更多的内容指的是我们倾向于对行为和大脑活动强加解释,即使它们在认知上无法被内省穿透(因为它们是TASS模块的输出)。在Nisbett和Wilson描述的电影实验中,分析系统根本无法获取影响在线喜欢电影的所有因素。这些因素是无数的,它们由许多认知上不可穿透的TASS模块提供。尽管如此,分析系统在提出行为发生原因的合理模型时毫无困难。然而,这个模型是基于关于人们通常为什么做他们所做之事的通用民间心理学(folk psychology),而不是基于对实际负责的内部认知过程的特权知识。

分析系统的虚构倾向在神经科学家迈克尔·加扎尼加(Michael Gazzaniga)及其同事对所谓裂脑病人的经典实验中得到了惊人的证明。23 裂脑病人接受了胼胝体切开术(commissurotomy),即切断胼胝体(大脑两个半球之间最大的连接束)。利用右侧视野投射到大脑左半球、反之亦然的事实(这意味着在裂脑病人中可以轻松地将刺激专门呈现给某一半球),加扎尼加探索了两个半球的不同处理能力,并在此过程中发现了大脑左半球——控制语言产生的半球——的虚构特性的程度。

在一个现已著名的实验中,加扎尼加向裂脑病人的左半球闪现一张鸡爪的图片,向同一病人的右半球闪现一张雪景的图片。从一组图片中,右手(交叉连接到左半球)正确地挑选出与闪现给左半球的图片最密切相关的图片(一只鸡),左手(交叉连接到右半球)正确地挑选出与闪现给右半球的图片最密切相关的图片(一把雪铲)。

然而,当被问及为什么选择这两张图片时,左半球(唯一能说话的半球)回答说:“哦,这很简单。鸡爪配鸡,你需要一把铲子来清理鸡棚”(Gazzaniga 1998b, 25)。受试者的左半球无法获得雪景的刺激图片。但加扎尼加所称的左半球解释器(interpreter)可以看到左手(沉默的右半球)指向雪铲。因此,解释器编造了一个解释,将两个选择整合成一个连贯的故事。

加扎尼加通过强调受试者并没有回答他不知道为什么选择雪铲,来强调这种解释倾向的普遍性。他编造了一个叙述,在其中他做出了一个有意识的选择,而不是承认他不清楚自己行为的原因。加扎尼加要求我们注意,受试者没有以下列完全合理的方式回应是多么能说明问题:“听着,我完全不知道我为什么选择铲子——我的大脑被切开了,你不记得了吗?你可能向我大脑中不会说话的那一半呈现了什么东西;这种事经常发生在我身上。你知道我不能告诉你我为什么选择铲子。别再问我这个愚蠢的问题了”(1998a, 25)。但左半球并没有这样做。它在编造叙述时假设自己完全控制着身体所做的一切。

正如尼斯贝特和威尔逊描述的受试者根据一般民间心理学而非内部大脑过程的知识(由于其认知不可穿透性,无法作为信息来源)编造了他们为什么喜欢一部电影的解释一样,裂脑受试者编造的叙述旨在成为一个连贯的故事,而不是准确反映所涉及的内部过程。

一些人经历精神疾病是因为,由于大脑损伤,他们的解释器开始构建奇异的叙述,以应对由于TASS模块故障而接收到的非常不寻常的输入。这种现象在卡普格拉综合征(Capgras syndrome)中得到了说明。24 在卡普格拉综合征中,个体开始相信他的近亲(如父母)是一个冒名顶替者。已知有病人攻击并杀害了他们认为是试图欺骗他们的冒名顶替者的父母或配偶。这种综合征的产生是因为自主和外显识别指标所利用的神经系统是不同的。卡普格拉病人所受的大脑损伤使他们的面孔识别系统保持足够完整,因此他们可以识别他们的亲属。然而,支持对这些面孔的情感连接的系统已经受到干扰。结果,他们识别了近亲的面孔,但没有体验到与该亲属相关的通常情感反应。在没有适当情感反应的情况下识别熟悉的面孔成为一种需要解释器解释的异常体验。在一些具有(可能是预先存在的)归因偏差、推理偏差和信念坚持的个体中,解释器迅速跳到一个极端假设(异常体验代表冒名顶替者),并进行有偏差的处理以维持这一假设。就像加扎尼加在鸡/雪铲实验中的裂脑受试者一样,卡普格拉病人未能考虑这样一个假设:分析系统正在处理的信息由于大脑损伤而存在缺陷。裂脑病人和卡普格拉病人都坚持认为他们知道自己脑中发生了什么,而实际上他们无法访问功能出错的TASS子系统。

民间心理学未能承认我们大脑中自主系统的影响,这对非脑损伤个体也可能造成灾难性后果。Loewenstein(1996)讨论了这似乎是导致人们药物成瘾的主要因素。在一篇关于所谓内脏影响(visceral influences)行为的综述文章中(具有直接快乐影响的驱动状态,如饥饿、疼痛和性欲),他认为大多数人低估了未来内脏反应的影响,因为他们高估了自己直接控制这些影响的能力。由于满足好奇心是早期吸毒的主要促成因素(Goldstein 1994),Loewenstein认为,相信自己能够停止吸毒是人们决定开始吸毒的主要因素。但他们决定开始吸毒所依据的关于自己大脑控制能力的模型是悲剧性错误的。他们的民间模型极大地夸大了意识对自主内脏过程的控制程度。

这些就是我们必须习惯于让TASS子系统看起来像火星人的一些情况例子。TASS是一个进化上更古老的系统,有时会启动在现代世界中不合适的输出。本书的一个主要主题将是,现代生活越来越多地创造出这类情况——我们必须调用分析系统的评估和监督功能来克服不再满足我们需求的习惯性反应的情况。

正如人类学家Don Symons(1992)所指出的,我们有专门的味觉机制支撑着我们对甜味的偏好。这些是进化适应,可能是由这样一个事实塑造的:水果在其糖分含量最高时营养最丰富。今天,在我们现代工业化社会中,甜食无处不在,我们对它们的偏好可能是相当功能失调的。但TASS子系统启动我们对甜食的偏好仍然在那里持续发挥作用,尽管我们有意识地决心节食。这并不是要否认大多数TASS子系统在我们的日常生活中仍然极其有用(表2.2中列出的过程的重要性是毋庸置疑的);只是我在本书中的重点是认知改革——这需要对一些TASS功能进行批判。

当我们的TASS子系统启动的反应由于其进化上的古老起源而对我们当前的情况极不合适时,这让我们感觉好像大脑里有火星人。当我们节食时,对甜食的持续渴望是令人恼火的。或者,以我在本章开头提到的例子来说,当被另一辆汽车切断时我们感受到的愤怒,大多数时候,我们知道,与情况完全不成比例。在其他一些例子中,TASS子过程中的进化联系甚至更加清晰。配偶对强奸受害者的可耻拒绝植根于男性性占有欲(sexual proprietariness)的进化模块(Wilson and Daly 1992)。对面部毁容者的排斥植根于检测对称性和其他所谓美丽线索的进化模块,这些线索只是生殖适应性(reproductive fitness)的代理指标(Buss 1989; Langlois, Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam, and Smott 2000; Symons 1992)。

我们想要认可这些输入到我们分析系统的TASS输入吗?不。

我们想要覆盖它们。我们会因为它们的进化起源而认为它们是合理的吗?显然不会。如果说有什么的话,我们想要克服这些倾向。因此,如果不想让TASS启动的一些反应倾向压倒我们的反思性价值观(由我们的分析处理活动决定),就需要覆盖它们。我们大脑中吃甜食、拒绝被强奸的配偶、看到毁容的人感到厌恶的触发器,是我们自身中不想认同的部分。它们与我们经过深思熟虑的自我格格不入。它们是我们大脑中的火星人。我们无法移除它们,但我们可以减弱它们的影响,找到让分析系统胜过它们的方法,这样我们就不会最终感觉像本章开头题词中的Bob Marley那样——“反射占了我们的上风”。

尽管在前一节中警告了类反射的TASS过程的潜在问题,但我并不是想通过强调功能失调的TASS过程来暗示TASS总是有问题的。相反,我假设——与许多其他理论家一样——大量有用的信息处理操作和适应性行为是由TASS自动执行的(深度知觉、面部识别、频率估计、语言理解、意图归因、欺骗检测(cheater detection)、颜色知觉等)。事实上,由于这个列表如此广泛,许多理论家被引导去强调心理生活有多少被TASS输出所充满。但正如我们在前一节中看到的,TASS输出有时可能与分析决策确定的上位行为目标相冲突。因此,分析系统的监督和评估功能有时必须被部署来抑制或覆盖与更全局目标冲突太多的TASS输出。

TASS子系统的逻辑,以及它们作为领域特定进化适应或作为自动触发的高度练习的刺激-输出关系的起源,意味着分析系统的一个计算任务很可能是充当监督系统,当TASS输出威胁到引发与上级目标冲突的反应时,将其解耦或覆盖(Navon 1989; Norman and Shallice 1986)。当然,在大多数情况下,这些系统会协同交互,不需要解耦或覆盖。然而,当分析处理检测到TASS过程——尽管在其有限的问题上运作良好——正在阻碍更全局的目标和愿望时,可能会出现覆盖情况。这种情况偶尔会发生,因为许多TASS过程适应的标准——基因适应度(genetic fitness)——不同于个体层面的效用最大化(utility maximization)(在第3章中讨论)。这种覆盖功能可能只在极少数信息处理情况下需要,但这些情况可能是异常重要的(我们将在第4章中看到)。

Pollock(1991, 1995)的研究——表2.1中列出的双过程理论家之一——说明了分析处理如何作为TASS提供的一些自动和强制性计算结果的覆盖系统。他的双过程观点源于试图在计算机中实现智能和理性的研究者的视角。在Pollock的术语中,TASS由执行特定计算的快速且不灵活(Q&I)模块组成。分析过程在他的模型中被归类为智力活动(intellection)。与我在本书中勾勒的一般双过程观点一致,Pollock强调分析处理的一个重要功能是当Q&I模块在其僵化的反应执行不适应的环境中触发时覆盖TASS——这是一个改变的环境,Q&I模块无法”即时”应对,因为它的速度来自其反应的僵化性。

作为例子,Pollock(1991)提到了预测运动物体运动路径的Q&I轨迹模块。该计算的Q&I模块运作快速且准确,但它依赖于关于世界结构的某些假设。当这些假设被违反时,Q&I模块必须被覆盖。例如,当一个棒球接近电线杆时,我们最好覆盖我们的自动轨迹模块,因为它无法正确计算从不规则弯曲表面反弹的轨迹。同样,来自TASS的概念和情感信号有时需要被覆盖。覆盖功能与上一章中长链和短链基因控制的区别有关。TASS和分析系统之间的冲突通常代表这两种控制类型之间的冲突。

TASS和分析系统的输出发生冲突的情况往往是灵活的分析过程检测到比TASS引发的反应所实现的更广泛目标的实例。

回想一下,TASS由较古老的进化结构组成(Evans and Over 1996; Mithen 1996, 2002; Reber 1992a, 1992b, 1993),这些结构更直接地编码基因的目标(繁殖成功);而分析系统的目标结构——一种进化较晚的大脑能力——更加灵活,并且持续尝试协调更广泛社会环境的目标与TASS更具领域特定性的短链目标(在第7章和第8章中,我将讨论一个重要的复杂情况,即长链目标可以通过过度练习进入TASS)。

为了强调TASS包含大脑在进化上较古老的部分,Dennett(1991, 178, 引用Humphrey 1993)称它们为大脑的”逃跑!“或”去做!“部分(这是一个幽默的术语,表明起源于古老的进化时代,当时我们的心理结构简单,行为调节相当粗糙)。然而,在我们现在的环境中,虽然TASS可能自动向一个男性发出与瞥见的女性交配的信号(”去做!“),但分析系统正确地记录到这个男人生活在21世纪的复杂技术社会中,配偶、子女、工作和社会地位等考虑因素决定了这个特定的来自TASS的”去做!“信号应该被覆盖。相反,分析系统协调了个体的整体目标结构,并计算出个体的整套长期生活目标通过覆盖这种TASS触发的反应倾向会得到更好的服务,尽管后者可能导致具有暂时正效用的行动。

在这个例子中,我将分析系统缓慢、多维的计算与TASS功能进行了对比,在TASS功能中,输出是弹道式的、反射性的,并且响应一组狭窄的刺激,因为这种自动反应在人类进化史上很久以前就服务于基因的利益。最后的陈述反映了我对Reber(1992a, 1992b, 1993)理论工作的依赖,他在一系列重要出版物中回顾了表明TASS是一个较古老进化系统的证据。基于他的主张,并结合第1章讨论的短链和长链控制的逻辑,我提出(Stanovich 1999; Stanovich and West 2000)TASS和分析系统的目标结构是不同的,并且这一事实对人类自我实现产生重要影响。

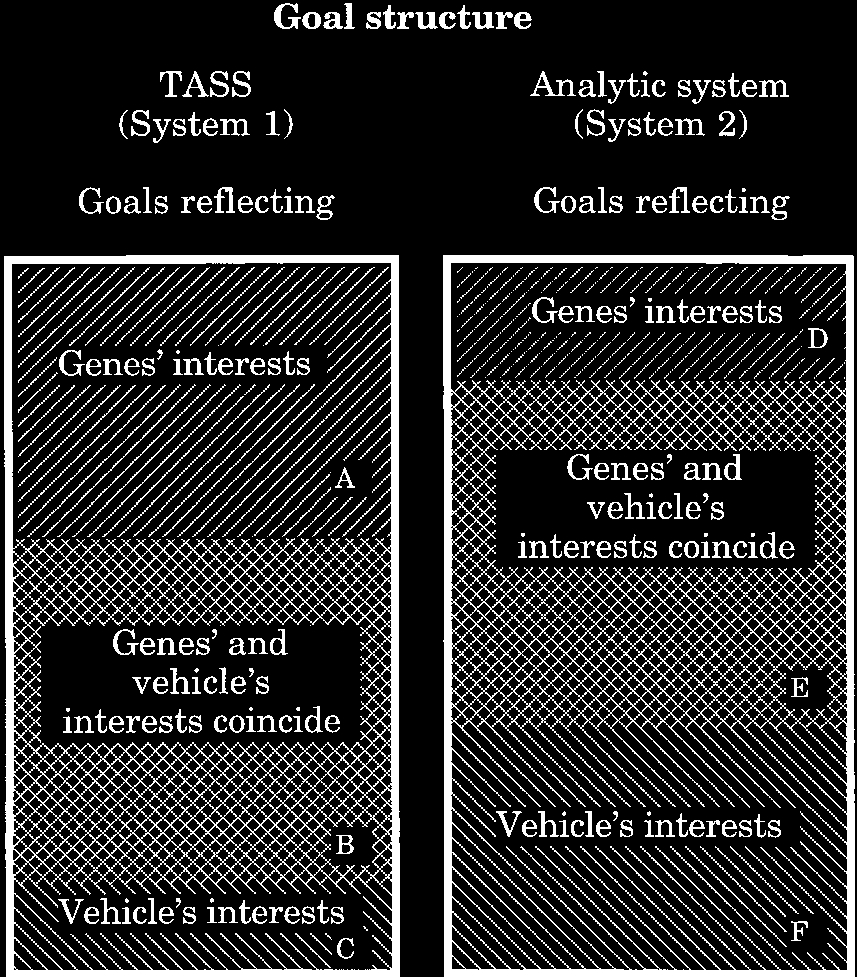

TASS的目标结构已经被进化塑造得能够密切追踪基因繁殖概率的增加。分析系统主要是一个专注于整个人利益的控制系统。它是个体个人目标满足的主要最大化者。最大化后者偶尔会导致牺牲遗传适应性(genetic fitness)(Barkow 1989; Cooper 1989; Skyrms 1996)。因此,表2.1中列出的TASS与分析系统之间的最后一个区别是,TASS实例化短链遗传目标,而分析系统实例化一个灵活的目标层次结构,该层次结构旨在最大化整个有机体层面的目标满足。由于分析系统比TASS更能适应个人作为一个连贯有机体的需求(TASS更直接地适应亚个人复制子(subpersonal replicators)的古老繁殖目标),在两个系统的输出发生冲突的少数情况下,如果人们能够实现分析系统对TASS触发输出的覆盖(override),他们通常会过得更好。这种系统冲突很可能是在发出载体/复制子目标不匹配的信号,从统计上看,如果TASS输出被覆盖,这种不匹配更有可能以有利于载体的方式得到解决(这是我们所有人都应该希望的)。

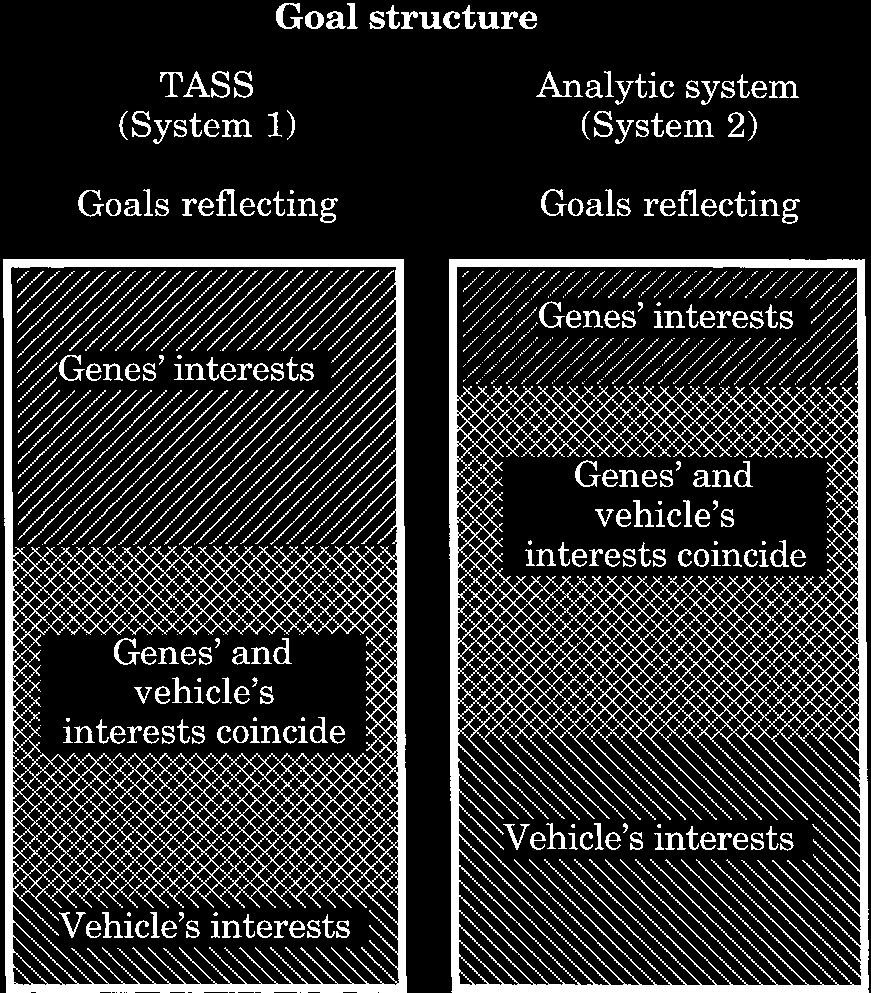

图2.2展示了这种情况逻辑的图形表示,说明了为什么覆盖在统计上是一个好的选择(当然,重叠区域的确切大小只是猜测;这里只需要相对比例来支持论证)。首先,图中反映的一个假设是,在TASS和分析系统中,载体和基因目标在绝大多数现实生活情况下是一致的(标记为B和E的区域)。例如,在自然世界中准确地绕过物体导航促进了进化适应——它同样服务于我们在现代世界中生活时的个人目标。

但图2.2最重要的特征是,它说明了两个系统的目标分布所服务的利益的不对称性。第1章中描述的达尔文生物结构的残余(见图1.1)存在于人类的TASS大脑结构中。

这个系统中实例化的许多目标都是非反思性获得的——它们没有经过是否服务于个人利益的评估。它们实际上已经被评估过,但使用的是完全不同的一套标准:它们是否在进化过去中增强了复制子的寿命和繁殖力。从个人(载体)的角度来看,当这些目标仅反映遗传目标时,它们可能会成为危险的目标。它们是为了复制子的利益而牺牲载体的目标——是那些导致蜜蜂为其遗传相关的蜂后牺牲自己的目标。它们由图2.2中标记为A的区域表示。

图2.2 TASS和分析系统中的遗传和载体目标重叠。

两个系统都有三种类型的目标,但比例不同:同时服务于基因和载体利益的目标(区域B和E)、仅服务于基因利益的目标(区域A和D),以及仅服务于载体利益的目标(区域C和F)

这些是当TASS触发其追求时应该成为覆盖的有力候选的目标。Pinker (1997)指出,TASS子系统”被设计为传播构建它们的基因副本,而不是促进幸福、智慧或道德价值。当一个行为对社会群体有害、从长远来看损害行为者的幸福、无法控制且不受说服影响,或是自我欺骗的产物时,我们经常称之为’情绪化’。令人遗憾的是,这些结果不是故障,而正是我们对工程精良的情绪所期望的”(370)。

Pinker在这里以一种非常特殊的意义使用”工程精良”一词——是一种故意特殊的意义,因为他试图让读者震惊而获得一个新的视角(第1章的视角——我当时也试图做同样的事情)。我们必须三思才能意识到他的意思是由进化精心设计以服务于复制子的利益。但当然,从载体的角度来看,这种”良好的工程”可能就像我们动力过剩的汽车中的良好工程——那种在学校区域只需轻触油门就能让我们从20英里/小时加速到45英里/小时的工程。如果不被考虑驾驶员长期目标的认知系统覆盖,这种”良好的工程”会把我们引入歧途。这种高效的工程是短视的——它会在全局不适当的情况下和在适当的情况下一样自动且高效地完成其工作。

图2.2的右侧表示分析系统的目标结构。通过行使反思性智力(reflective intelligence),该系统从其与世界的互动中衍生出灵活的长链目标,这些目标通常服务于有机体的整体目的,但会挫败基因的目标(图2.2中的区域F——例如,使用避孕措施的性行为;在生育年龄结束后使用资源等)。当然,一个反思性获得的目标——因为它服务于载体目的(甚至可能是挫败基因利益的载体目的)而被反思性获得——如果习惯性地被调用,也可以成为TASS的一部分。这个事实解释了图2.2中一个在首次呈现时可能显得令人困惑的部分。

为什么在TASS中有一小部分区域(区域C)代表仅服务于载体利益的目标?人们可能会认为,在TASS中实例化的所有目标都会反映基因的利益,无论它们是否服务于载体的利益——这有点像第1章图1.1中所代表的达尔文生物。然而,分析系统的高级目标状态通过练习被安装到更僵化和不灵活的TASS中的可能性,开辟了一种新的可能性。反思性获得的目标状态可能因其对载体的独特优势而被采纳(这些优势可能是因为它们压倒了相反的基因安装目标——“不要与老板的妻子调情”),然后可能通过练习在TASS中实例化。我们可以说,在这种情况下,人类的TASS反映了与反思性分析系统一起存在于大脑中的后果。这就是为什么人类TASS的目标结构不能简单地重现图1.1中描述的达尔文生物的结构。

尽管如此,除了区域C这个小但重要的例外,TASS大致可以理解为大脑中受基因短链控制的部分。

它仍然会自动响应线索,这些响应方式在数千年前的进化史中相当直接地导致了基因复制。如同火星探测器的例子,随着世界变得更加复杂和难以预测(特别是由于它包含其他人),基因添加了更复杂和更长链的控制系统。除了构建非常特定领域的刺激-反应倾向外,它们还在大脑中安装了与复制相关的广泛和一般的目标(自我保护倾向、性感觉良好、脂肪味道好),同时构建了一个层级目标分析器,能够协调一组复杂的(可能冲突的)目标,并在环境中的偶然性不断变化的情况下计算最大化策略。

当人类生活在复杂社会中时,分析系统试图协调的大多数目标都是派生目标。在工业化社会中,没有人再外出狩猎和采集了。基本目标和主要驱动力(身体愉悦、安全、生计)通过最大化次要符号目标(如声望、地位、就业和报酬)间接满足。为了实现许多这些次要目标,必须抑制更直接编码的TASS触发响应——至少是暂时的。长链派生目标为进化适应的目标与载体的利益之间的分离创造了条件。在极端情况下,载体可以完全解耦短链控制,并通过实现根本不服务于复制者特定目的的一般目标(例如,使用避孕措施的性行为)来反抗自私的复制者。

分析系统是大脑中最接近第1章所描述情况的部分,在那里基因放弃了直接控制,而是说(通过它们创造的表型效应类型的隐喻)“那里的事情变化太快了,大脑,我们无法准确告诉你该做什么——你只需根据我们插入的一般目标(生存、性繁殖)去做你认为最好的事情。”分析系统是进化在这一趋势中最接近的结果,正如道金斯(1976)所指出的,其逻辑终点是”基因给生存机器一个单一的总体政策指令:做任何你认为最好的事情来让我们活下去”(59-60)。但有趣的是,在人类中,分析系统与反射系统集(TASS)一起存在于大脑中。由于其自动性的特性,TASS通常会为分析系统参与的问题提供相关输出。当这两个系统的输出直接冲突时,两个系统中的一个或另一个将失败。

我们特别不希望分析系统在以下情况下失败:TASS基于早已失去的祖先环境为基因优化,而分析系统基于我们现在生活的实际环境为个体优化。当分析系统在这种情况下未能覆盖TASS时,结果可能是悲伤的——就像本章开头的例子一样。

当然,人类思想内部冲突的想法并不新鲜。几个世纪以来,它一直是伟大文学的主题。然而,现在我们有了更好的词汇来描述这些冲突——这些词汇得到了认知神经科学发现的验证。尽管如此,作家往往能给我们最直观的感受这些冲突。没有人比乔治·奥威尔(1950)在他著名的散文《射杀大象》中更引人注目地描述了TASS与分析系统之间的冲突。奥威尔描述了在20世纪30年代,作为在缅甸代表大英帝国的警察,在分析基础上,他已经开始憎恶他的职位所代表的帝国主义(“我已经下定决心,帝国主义是邪恶的,我越早放弃工作离开越好”[3])。然而,尽管相信帝国主义是邪恶的,奥威尔仍然无法停止在受到他所监管的民众嘲笑时感到恼怒:“当我在安全距离时,那些向我喊出的侮辱严重地刺激了我的神经。年轻的佛教僧侣是最糟糕的。镇上有几千名这样的僧侣,他们似乎除了站在街角嘲笑欧洲人之外什么都不做”(3)。

在我们现代的心理术语词汇中,我们会说奥威尔的TASS系统对嘲笑做出了反应,尽管他的分析系统意识到这种反应并不反映他的真实感受——他的分析系统知道这些嘲笑是有道理的。尽管没有使用这种现代术语,奥威尔对两个系统之间这种可怕的冲突是非常清楚的:“我所知道的只是,我被夹在对我所服务的帝国的憎恨和对那些试图让我的工作变得不可能的恶毒小野兽的愤怒之间。我的一部分思想认为英国统治是不可打破的暴政……而另一部分则认为世界上最大的快乐就是把刺刀插进佛教僧侣的内脏”(4)。

你可以通过尝试回答人类推理研究数十年来研究最多的单个问题来亲自证明你的大脑中确实有不同的系统在同时运作(并可能产生冲突)来影响你的行为。这个任务是由彼得·沃森(Peter Wason)发明的(1966, 1968),并且在数十项研究中被调查过。在继续阅读之前,试着回答它:

下面的每个方框代表一张放在桌子上的卡片。每张卡片的一面是字母,另一面是数字。这里有一个规则:如果一张卡片的字母面是元音,那么它的数字面就是偶数。如你所见,其中两张卡片是字母面朝上,两张卡片是数字面朝上。你的任务是决定必须翻转哪张或哪些卡片才能确定这个规则是真还是假。指出必须翻转哪些卡片。

K A 8 5

在进一步讨论这个问题之前(并且为了让提前查看变得更困难一些!),考虑另一个在认知心理学文献中著名的问题,即所谓的琳达问题(Tversky and Kahneman 1983):

琳达31岁,单身,坦率,非常聪明。她主修哲学。作为学生时,她深切关注歧视和社会正义问题,还参加了反核示威。

请按概率对以下陈述进行排名,使用1表示最可能,8表示最不可能。

琳达是一所小学的老师 — —

琳达在书店工作并上瑜伽课 — —

琳达活跃于女权运动 — —

琳达是一名精神病社会工作者 — —

琳达是妇女选民联盟的成员 — —

琳达是一名银行出纳员 — —

琳达是一名保险推销员 — —

琳达是一名银行出纳员并活跃于女权运动 — —

现在依次讨论每个问题。第一个被称为四卡选择任务,被深入研究主要有两个原因——大多数人把问题答错了,而且很难弄清楚为什么。答案似乎很明显。假设的规则是:如果一张卡片的字母面是元音,那么它的数字面就是偶数。所以答案似乎应该是选择A和8——A这个元音,看看它背面是否有偶数,以及8(偶数)看看背面是否有元音。问题是这个答案——大约50%完成这个问题的人给出的答案——是错误的!第二常见的答案,只翻转A卡(看看背面是否有元音)——大约20%的回答者给出的答案——也是错误的!另有20%的回答者翻转其他组合(例如K和8),这些也不正确。

如果你像过去三十年来数十项研究中完成这个问题的90%的人一样,你也答错了(而且在你的情况下,尽管本节标题给出了抑制你最直接反应的提示,你还是错过了!)。让我们看看大多数人是如何出错的。首先,他们在K和A卡上没有出错。大多数人不选择K而选择A。因为规则没有说辅音背面应该是什么,所以K与规则无关。A不是。它背面可能有偶数或奇数,虽然前者与规则一致,但后者是关键的潜在结果——它可能证明规则是假的。简而言之,为了证明规则不是假的,必须翻转A。这是大多数人做对的部分。

然而,8和5才是困难的卡片。许多人把这两张卡片弄错了。他们错误地认为必须选择8卡。这张卡被错误地翻转是因为人们认为他们必须检查背面是否有非元音。但是,例如,如果8的背面有一个K,它不会证明规则是假的,因为虽然规则说元音背面必须有偶数,但它并没有说偶数背面必须有元音。所以在背面发现非元音并不能说明规则是真是假。相反,大多数人不选择的5卡是绝对必要的。5卡背面可能有元音,如果有的话,规则就会被证明是假的。简而言之,为了证明规则不是假的,必须翻转5卡。

总之,规则是”如果P则Q”的条件形式,它只能通过显示P和非Q的实例来证明是假的,所以P和非Q卡(我们例子中的A和5)是唯一需要翻转的两张卡片,以确定规则是真是假。如果P和非Q的组合存在,规则是假的。如果不存在,那么规则是真的。

为什么大多数人在这个问题上给出错误答案,而经过解释后,这个问题却如此简单?起初人们认为,元音/数字规则的抽象内容使得问题对人们来说很困难,而更贴近现实生活的或所谓的主题性问题会显著提高表现。研究人员尝试了以下”目的地问题”:下面的每张票一面是目的地,另一面是交通方式。这里有一条规则:“如果票的一面是’巴尔的摩’,那么票的另一面就是’飞机’。”你的任务是决定需要翻转哪些票才能确定这条规则是真还是假。指出必须翻转哪些卡片。

目的地:巴尔的摩

目的地:华盛顿

交通方式:飞机

交通方式:火车

令人惊讶的是,这种类型的内容根本没有改善表现。大多数受试者仍然选择P(巴尔的摩)和Q(飞机)卡片,或者只选择P卡片,而正确的P和非Q解决方案(巴尔的摩和火车)让绝大多数人无法理解。

那么,为什么这个问题如此困难?人们提出了许多理论来解释这种困难。一种理论是,大多数人很难思考负面实例——即那些可能发生但没有明确表示的事情。此外,正如我将在第4章讨论的,人们很难思考可能证伪他们假设的情况。

这正是彼得·沃森(Peter Wason)最初对这个问题感兴趣的原因。根据大多数良好科学思维的观点,特别是哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper)的观点,设计实验以证明理论为假是至关重要的。然而,人们(包括科学家)倾向于寻求证实理论而不是证伪理论(见Nickerson 1998和本书第4章)。根据一种理论,这就是促使人们翻转P卡片(寻找证实性的Q)和Q卡片(寻找证实性的P)并忽略非Q卡片相关性(背面可能包含证伪性的P)的原因。

认知心理学家乔纳森·埃文斯(Jonathan Evans)(1984, 1998, 2002b)支持一个更简单的理论来解释为什么P和Q卡片是最受欢迎的选择。他认为这种反应反映了一种非常原始的所谓”匹配偏差”(matching bias),这种偏差由表面层次的相关性线索自动触发——“如果”吸引了对P的注意,而Q也是规则的焦点。

根据埃文斯的观点,PQ反应是基于启发式的——也就是说,它是由TASS触发的。在他看来,PQ反应(以及在较小程度上的只选P反应)源于自动处理,根本不反映任何分析性推理。大多数人在这个问题上出错的事实反映了分析系统未能覆盖TASS。

任务中观察到的反应模式被视为覆盖失败,因为假设所有未能完成任务的大学生受试者确实具有逻辑能力,可以通过依次检查每张卡片的逻辑含义来计算出正确答案。只是TASS生成的反应占据主导地位(它没有被覆盖)。如果埃文斯和其他研究人员是正确的,那么在沃森四卡选择任务中,我们有一个清晰的案例,即TASS倾向(PQ)与分析系统反应倾向(P和非Q——通过依次检查每张卡片的逻辑含义得出)相对抗。请注意,有些人在做出错误的PQ选择之前思考了相当长的时间,这一事实并不矛盾该选择源于TASS处理的假设。巧妙的研究,其中一些涉及在线反应时间技术,表明大多数思考实际上只是对TASS提供的反应倾向的合理化(Evans 1996; Evans and Wason 1976; Roberts and Newton 2001)。

与四卡选择任务一样,上面提出的琳达概率问题也反映了无法覆盖冲突的TASS输出。

大多数人在这个问题上犯了所谓的”合取谬误”(conjunction error)。因为选项h(琳达是银行出纳员并积极参与女权运动)是选项c和f的合取,所以h的概率不可能高于c(琳达积极参与女权运动)或f(琳达是银行出纳员)中的任何一个。所有女权主义银行出纳员也都是银行出纳员,所以h不可能比f更有可能——然而,在特沃斯基和卡尼曼(Tversky and Kahneman)(1983)的研究中,85%的受试者认为选项h比f更有可能,从而表现出合取谬误。这些研究人员认为,问题上的逻辑推理(分析系统处理)被基于所谓代表性(representativeness)的TASS启发式压倒。代表性根据相似性评估引导问题的答案(女权主义银行出纳员似乎比”银行出纳员”这一选项更符合对琳达的描述)。当然,逻辑要求在涉及概率判断时,子集(女权主义银行出纳员)/超集(银行出纳员)关系应该胜过代表性评估。

因此,在琳达问题中,我们有另一个TASS反应倾向(基于相似性的代表性判断)与分析系统反应倾向(子集/超集关系的逻辑)相对抗的案例。

90%的受试者在四卡选择任务中回答错误,85%的受试者在琳达合取问题中回答错误,这表明对大多数人来说,分析过程并没有很牢固地控制他们的判断。这种分析处理的失败表明,许多人可能未能最大化实现他们的个人目标(正如我们将在接下来的两章中更明确地看到的)。

容忍式否定推理(modus tollens)(大多数被试在四卡片选择任务中未能应用的逻辑形式)和概率的合取规则(conjunction rule)都是清晰思维的基石。在第4章中,我们将看到这些推理错误不仅仅是实验室现象,而是发生在现实世界中并产生实际负面后果的。这些以及认知心理学家研究的许多其他问题,都是本章开头示例中所展示的抑制TASS反应问题的实验室回响。

我们将在后面的章节(特别是第7章和第8章)中看到,本书提出的认知模型创造了有趣的个人身份认同问题。如果我们大脑的不同部分产生分歧并计算出相互冲突的输出,我们应该认同哪一个并将其视为”我们的”?哪一个最能代表我们作为一个人的真实自我?在某些情况下,答案似乎很明确。当一个人排斥或回避一个毁容的人但对此感到愧疚时,这个人应该认同哪种认知输出(回避反应还是对这种反应的羞愧)?这两种反应都来自同一个大脑。当一位丈夫未能安慰遭受强奸的配偶但随后对此感到后悔时,这个人应该认同哪种认知输出(未能安慰还是对此的后悔)?

在这两种情况下,我们希望这个人认同羞愧和后悔——他们认为另一种反应与他们的本性格格不入。

我们之所以有这种感觉,是因为最初的反应是由TASS子系统自动生成的(不恰当地),没有经过考虑或反思。而羞愧和后悔是对情境完整背景进行分析性反思的结果。在许多这样的情况下,我们觉得人们应该认同他们的反思性心智而非达尔文心智(Darwinian mind)(TASS)。

但解决这类问题的办法并不总是简单地偏向我们的分析性心智而反对TASS。回想本章注释25中的《哈克贝利·费恩历险记》例子,这一直是哲学分析的主题(例如,Bennett 1974; MacIntyre 1990)。哈克帮助他的奴隶朋友吉姆逃跑,是出于非常基本的友谊和同情感。然而,当哈克开始明确推理奴隶逃跑以及白人帮助他们是道德上错误的时候,他开始对自己的行为产生怀疑。在这种情况下,我们的判断发生了逆转:我们希望哈克认同来自TASS模块的情感,并拒绝他被教导的明确道德。这里的问题在于,哈克通过分析性处理援引的明确道德是未经反思习得的(这个问题是第7章的核心主题)。

哈克·费恩的例子说明,明确的思维过程可能仍会援引以未经反思的方式习得的存储规则,当这种情况发生时,我们不希望TASS反应必然被这些规则压制。我将在第7章和第8章更广泛地分析这类情况。在那里,我们将看到分析系统的明确思维过程使用未经反思习得的智力工具的危险。但现在,我想强调本章所强调的未经反思的认知类型的危险——TASS(由于其更古老的进化起源及其自主性和弹道式[未经反思和未受监控]特性)不应该是我们在与分析性处理发生冲突时自动认同的大脑系统(“跟随你的直觉”)。那将是认同哲学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)所说的大脑中掘地蜂式(sphexish)的部分。

为了说明我们似乎自然地更重视反思性心智而非达尔文反射性心智,丹尼特在1984年一本关于自由意志的书中,要求我们思考对掘地蜂Sphex ichneumoneus行为描述的反应。雌性掘地蜂在为产卵和孵化做准备时会做一系列令人惊叹的事情。首先,她挖一个洞穴。然后她飞出去寻找蟋蟀。当她找到一只合适的蟋蟀时,她以一种使其瘫痪但不致死的方式蜇它。她把蟋蟀带回洞穴,并将其放在洞穴入口外。然后她进入洞穴内部,确保里面安全且秩序井然。如果一切正常,她就会回到外面,把瘫痪的蟋蟀拖进去。然后她在洞穴内产卵,封闭洞穴,然后飞走。当卵孵化时,蜂蛹以瘫痪的蟋蟀为食,蟋蟀没有腐烂是因为它是瘫痪而非死亡。

所有这些似乎都是泥蜂上演的一场相当复杂且令人印象深刻的表演——一次真正的动物智能展示。看起来确实如此,也就是说,直到我们了解到实验研究揭示了这样一个事实:泥蜂行为的几乎每一步都是由其环境中特定刺激所触发的僵化且缺乏灵活性的预编程反应所编排的。例如,考虑一下泥蜂将瘫痪的蟋蟀放在洞穴入口、检查洞穴、然后将蟋蟀拖进去的模式。科学家们通过在泥蜂进入洞穴检查时将蟋蟀移动几英寸远离入口的方式,揭示了这套行为的非反思性僵化特征。当泥蜂出来时,它现在不会把蟋蟀拖进去。相反,它会把蟋蟀拖到入口处,然后再次进去检查洞穴。如果蟋蟀再次被移动到离入口一英寸左右的地方,泥蜂将再次不会把蟋蟀拖进去,而是会再次把它拖到入口处,并第三次进去检查洞穴。事实上,在一个研究人员坚持不懈的实验中,泥蜂检查了洞穴四十次,仍然不会直接把蟋蟀拖进去。达尔文式的固定行为模式规定了由特定刺激集触发的特定行为序列,任何偏离都不被容忍。

在像泥蜂这样的案例中,令我们不安的是,我们首先观察到这种生物所有巧妙而复杂的行为——看起来如此智能——然后通过刚才描述的实验揭示出它实际上是如何机械地被决定的。丹尼特提到”人们在观察或了解昆虫和其他低等动物时经常产生的那种诡异感觉:所有那些忙碌的活动,但里面没有人!“(1984, 13)。丹尼特(1984)引用认知科学家道格拉斯·霍夫施塔特(Hofstadter)(1982)的话,提议我们将这种令人不安的特性称为泥蜂性(sphexishness)。他指出,观察支撑简单生物表面行为复杂性的简单、僵化例程,会在我们心中产生一个令人担忧的想法:”你怎么确定你没有泥蜂性——至少有一点点?“(11)。

表2.1中列出并在本章中讨论的认知双过程模型都以某种方式提出,事实上我们都有一点泥蜂性。事实上,这些理论中的许多在强调TASS的普遍性以及分析处理的稀有性和难度时,实际上是在提出我们的默认处理模式是泥蜂式的。如果我们想要超越泥蜂,那么我们必须持续完成调动认知能力来运行串行模拟器的艰巨任务,该模拟器包含能够监控TASS以确保其实现载体层面目标的心智软件(mindware)。

那些提供与经过推理的分析系统输出相冲突的输出的TASS模块可以被视为”你内在的泥蜂”。注意到TASS中的一些自动过程是我们环境的产物——即经过大量练习以至于现在自主执行的习得规则——并不能减轻我们对泥蜂性的恐惧。那些可能已经通过广告、青春期的同伴群体或父母重复他们自己有限经验中得出的规则而在TASS中实例化的反应倾向,并不比任何其他TASS过程更少泥蜂性——它们同样是非反思性的和未经考虑的。只有通过反思性思考在TASS中实例化的规则才应该被尊重和认同,即使这些规则有时也可能被过度泛化(因为现在它们会自动触发),并需要在特定情况下被覆盖。

因此,当从TASS不恰当地(即以泥蜂式方式)触发传递给分析系统的信息时,你内在的泥蜂式过程有可能将你引入歧途。即使对于在大多数情况下通常有用的TASS启发式来说,这也可能发生。认知心理学家阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼开创了对TASS启发式的研究,这些启发式在大多数情况下帮助我们,但也解释了我们行为中的一些泥蜂性(Kahneman and Tversky 1973, 1984; Tversky and Kahneman 1974, 1983)。其中一个TASS过程是所谓的锚定和调整启发式(anchoring and adjustment heuristic)(Brewer and Chapman 2002; Tversky and Kahneman 1974)。当我们必须对一个未知数量进行数值估计时,锚定和调整过程就会发挥作用。在这个策略中,我们从基于TASS的锚定开始,锚定在我们知道的最相关的相似数字上,然后我们基于已知特定事实的含义,通过更有控制的、分析性的调整将该锚点向上或向下调整。

作为锚定和调整如何运作的一个例子,考虑温斯顿先生听到布莱尔先生抱怨布莱尔先生的儿子花在听音乐上的时间。布莱尔先生抱怨说他的儿子拥有近100张CD,并问温斯顿先生自己的儿子有多少张。不知道从哪里开始进行估计,温斯顿先生从100这个数字开始,然后从那里进行调整。他自己的儿子戴着耳机的时候远不如那个男孩那么多,所以温斯顿先生将估计从100移到75。此外,他自己的儿子参加了更多的户外活动,所以他再次向下移动估计,这次从75到60。但后来他想到自己的儿子,出于各种原因,可能有更多的钱可以花,所以他将估计从60上调到70。

这看起来似乎不是一个糟糕的程序。它使用了所有可用的信息,因为TASS将分析系统聚焦在最相关的附近数字上,然后更多的分析过程根据已知的具体事实对其进行调整。然而,当用于锚定的最可用数字与手头的计算无关时,问题就出现了。当我们仍然使用它时,我们就变得像Sphex一样。在一个经典实验中,Tversky和Kahneman(1974)展示了这是如何发生的。他们让受试者观看一个旋转的轮盘,当指针停在一个数字上时(被操纵为数字65),他们被问及联合国中非洲国家的百分比是高于还是低于这个百分比。在回答高于或低于这个问题后,受试者必须给出他们对联合国中非洲国家百分比的最佳估计。另一组受试者的指针被安排停在数字10上。他们也被要求做出高于或低于的判断,然后估计联合国中非洲国家的百分比。第一组的平均估计值明显更大(45对第二组的25)。

这里发生的事情很清楚。两组都在使用锚定和调整启发式(heuristic)——高锚定组向下调整,低锚定组向上调整——但他们的调整是”粘性的”。他们没有充分调整,因为他们未能充分考虑到锚定是以完全随机的方式确定的。锚定和调整启发式揭示了TASS抛出锚定而不管其相关性的Sphex式倾向。在这种不寻常的情况下,我们显然应该忽略锚定,但我们习惯于使用锚定,就好像它携带了某些信息,以至于在应该完全忽略它的情况下,我们却没有这样做。

你更愿意有10%的机会赢得一美元,还是8%的机会赢得一美元?我们几乎所有人都会选择前者。然而,如果你像Seymour Epstein及其同事(Denes-Raj和Epstein 1994;Kirkpatrick和Epstein 1992;Pacini和Epstein 1999)实验中的许多人一样,你实际上会选择后者,因为你的大脑中存在Sphex式倾向。在他的几个实验中,受试者面前放着两碗软糖豆。第一碗有9颗白色软糖豆和1颗红色软糖豆。第二碗有92颗白色软糖豆和8颗红色软糖豆。要从两个碗中的一个随机抽取,如果抽到红色软糖豆,受试者将获得一美元。受试者可以选择从哪个碗中抽取。尽管这两个碗显然代表着赢得一美元的10%和8%的机会,但许多受试者选择了100豆碗,从而降低了他们获胜的机会。尽管大多数人意识到大碗在统计上是更糟糕的赌注,但那个碗也包含更多诱人的获胜豆子——8颗红色的。许多人无法抗拒尝试有更多赢家的碗,尽管知道它的概率更低。许多受试者意识到概率更低,但仍然无法抗拒选择大碗,这可以从他们中一些人的评论中看出,例如:“我选择了有更多红色软糖豆的那个,因为看起来有更多的方式获得赢家,尽管我知道也有更多白色的,而且百分比对我不利”(Denes-Raj和Epstein 1994,823)。

简而言之,更简单的TASS倾向于对获胜者的绝对数量做出反应,这超越了计算比率的更分析性的过程。

因此,你的大脑中安装了大量的TASS启发式,这使你有可能表现得像Sphex一样。我们在第1章中了解到的可怕事情是,在复制子目标(replicator goals)和载体目标(vehicle goals)不一致的情况下,你的基因希望你表现得像Sphex一样。它们希望你盲目地执行由你的TASS子系统启动的反应。机器人的反叛(robot’s rebellion)部分源于我们认识到自己行为中Sphex式倾向的潜力并采取措施防止它的能力。

我们现在已经具备了机器人反叛所需的几个见解。在第1章中,我们看到达尔文主义的万能酸——当被推到极限时——确实具有一些最严厉批评者所担心的可怕含义。但我们只有通过彻底理解这些含义才能从中解放出来。没有人想成为”在我们体内蜂拥而至的复制子殖民地”的单纯容器(Dawkins 1976)。但如果我们允许TASS在没有分析系统覆盖的情况下决定我们的行为,我们就有可能成为那样。如果我们不让分析处理系统对TASS输出进行批判,我们就会表现得像Sphex一样。达尔文主义对灵魂的威胁就在我们自己的大脑中——在TASS子系统中,它可能将我们变成Sphex式的自动机,变成机器人,实现的不是我们自己的目标,而是构建我们的自私复制子的目标。但在同一个大脑中,也存在对这种困境的潜在意识以及克服它的认知机制。

在本章开始以及后续章节中,我们对自我感的概念重构将揭示传统自我、灵魂和个人身份概念中的几个讽刺之处。例如,当人们认同并捍卫他们所谓的”直觉本能”时,这是极具讽刺意味的,因为他们觉得这些本能代表了他们的独特性——他们的”直觉本能”是他们本质所在。但如果人们将他们的”直觉本能”重新概念化为只是预先连接和构建的TASS模块,这些模块的响应方式服务于复制子的繁殖利益,他们就不会那么执着于这些本能了。

达尔文的洞察揭示了人类试图认同大脑中类蜂部分的讽刺性——这些部分被设计为以最僵化和反射性的方式运作。32

不加批判地沉醉于遵循我们所谓的直觉本能,使我们不过是无意识复制子的奴隶——这些微型自动机将我们仅仅视为协助它们追求复制的载体。尽管TASS构成了我们希望、欲望和恐惧的基础,但在第7章和第8章中,我将探讨个人自主性(autonomy)如何完全依赖于对我们直觉本能本质的批判性评估,以及对两种复制子在我们大脑中植入的目标进行有意识的塑造(是的,两种复制子——见第7章),而个人自主性是真正人类独特性的先决条件。本章引入的区分是重新概念化的基础,通过这种重新概念化,我们对直觉本能的反思和批判性分析成为我们本质(我们的人格)的核心,因为这些批判性反思与我们的某些TASS反应不同,它们服务于载体——我们自己。

如果机器人的反抗成功,将使人类通过追求自己的利益而非为自私复制子的古老利益做出牺牲来获得个人自主性。然而,为了避免成为服务于次人格复制子目标的类蜂自动机,我们必须培养某些心智才能——这些才能使一项重要的认知改革计划成为可能。这些心智才能是文化产物——它们是可以在执行分析处理的串行模拟器(serial simulator)上运行的心智软件(mindware)。这种心智软件的重要组成部分包括理性思维的技能。在下一章中,我们将看到为什么如果你不想成为基因(或任何其他自私复制子)的俘虏,你最好是理性的。

她不赞同达尔文主义或基因决定论。当然,她知道事情就是这样的,但她不喜欢事情的样子。

她不认可这一点……她希望能够重新发现一个论证,可以恢复自由意志和物种的适应性。否则一切都太令人沮丧了,不是吗?

——玛格丽特·德拉布尔,《椒蛾》(2001, 137-38)

人们憎恨基因决定论的观念。例如,许多政治左翼的自由派评论家(如Rose, Kamin, and Lewontin 1984)抵制这样的观念:群体中的基因变异与同一群体中的表型变异相关(恰当的说法)——基因决定人类行为的观念(有些错误的说法,但用的是普通人的语言)。不喜欢基因决定论观念的人实际上确实有逃避途径。然而,逃避途径不在于否认关于人类行为特征遗传性的已知事实,或否认其进化起源。相反,逃避途径在于理解将第1章介绍的复制子/载体区分与第2章概述的认知架构事实相结合的含义,并认识到这些事实如何与过去几个世纪最显著的文化发明之一相互作用。

概念化逃避途径的第一步涉及关注第1章讨论的惊人事实——复制子和载体的利益并不总是一致的。当发生冲突时,短链响应系统(TASS)会激发服务于基因利益(复制)而非载体利益的反应。然而,作为人类,我们关心的是自己的个人利益,而不是作为我们基因的次人格有机复制子的利益。我们分析处理系统的存在使得安装心智软件(所谓的”心智软件”,见Clark 2001)成为可能,这种软件最大化我们作为人的自身利益的实现。这种心智软件确保了一种心智定向,优先考虑个人的实现(当复制子和载体的利益不一致时,站在载体一边反对复制子)。这种心智定向就是理性思维的倾向。

正如本章后续章节将要详细阐述的,理性的一个关键组成部分是在个体层面优化目标实现。这就是为什么进化适应性(evolutionarily adaptive)行为与理性行为不同。进化适应性行为是增加基因复制概率的行为,但理性行为是实现载体目标的行为——基于载体对世界的信念集合。正如本书后面将要讨论的,进化心理学家有时会暗示如果一个行为是适应性的,它就是理性的,从而模糊了这一点。这种混淆代表了对人类事务具有重大意义的根本性错误(Over 2000, 2002; Stanovich 1999; Stanovich and West 2000)。理性的定义必须与需要优化的实体保持一致。为了保持这种一致性,必须明确认识到复制子和载体的不同”利益”。通过这样做,人类获得了逃避某种基因决定论的方法。所需要的是认识到理性关注载体的利益,而进化适应关注基因的利益(繁殖成功)——并且可能出现两者不一致的情况。

但是这两者怎么可能分离呢?正如第1章所讨论的,一旦进化从预编程行为转向创建一个旨在应对变化环境的通用问题解决装置,基因目标和载体目标之间就产生了潜在的差距。这是因为具有复杂预测未来手段的载体只需要被提供通用目标——涵盖可能遇到的各种环境情况的目标。然而,这些通用动机(性是愉悦的)在现代环境中可能变得过时——过时的意思是,动机可以通过不再服务于增强基因适应性的方式得到满足(使用避孕措施的性行为)。

作为现代人类,我们发现许多动机已经脱离了其祖先的环境背景,因此现在实现我们的目标不再服务于基因利益。具有讽刺意味的是,从进化设计角度来看可能被认为是设计缺陷的东西,实际上使机器人的反叛成为可能——通过让人们的目标而不是基因的目标成为首要,从而充分重视人的价值。也就是说,低效的设计(从进化角度来看)实际上创造了有机体层面目标和基因层面目标之间分歧的可能性——这是哲学家Ruth Millikan(1993)观点的一个含义,她指出”没有理由认为我们的欲望制造系统的设计本身是最优的。即使在最优条件下,这些系统工作效率也很低,直接瞄准的可识别目标只是与繁殖这个生物学目的大致相关。例如,哺乳动物一般不会在其生育期结束后停止维持个体生存的努力”(67)。Millikan在这里的意思是,生存只是最通用的目标——只是与基因复制的最终目标间接相关。死亡的有机体无法繁殖。然而,活着并不能保证有机体能够繁殖。生存被基因作为一个目标安装在TASS中,作为导致复制的层级目标结构中一个必要但非充分的欲望。然而,当繁殖的进一步条件未得到满足时(也许因为生殖器官有缺陷或无法运作),载体继续努力实现生存目标,即使它不能再为基因带来完全成功的结果。

对于人类来说,生存目标不仅仅是基因复制目标的机制,而且是分析系统派生目标层级中其他所有事物的上位目标。许多可能服务于我们众多且相当抽象目标的行为可能不会服务于基因的目标。正如Morton(1997)恰当地指出:“我们的基因希望我们能够推理,但它们对我们享受下棋没有兴趣”(106)。

同样,许多驻留在TASS中的基因目标不再服务于我们的目的。

数千年前,人类需要尽可能多的脂肪才能生存(Pinel, Assanand, and Lehman 2000)。更多的脂肪意味着更长的生存时间,而且因为很少有人类能活过其繁殖年龄,寿命直接转化为更多的基因复制机会。

然而现在,分析系统正忙于评估我们生活的复杂技术环境,并试图实现长寿的通用目标。该系统处理这样的信息:现在,当寿命很长时,吃脂肪会缩短寿命。在现代社会延长寿命与基因的复制终极目标无关,因为我们现在的寿命远远超过了生育年龄。但这样的目标对我们作为载体来说却极为重要。避免吃太多脂肪是理性的。我们的达尔文思维(在TASS内)促使我们消费脂肪,与分析系统——凭借其假设性推理能力(在第2章中讨论)——为服务于载体的整体福祉而能够想象的更全面的目标和目的集合相冲突。

在更直接的基因控制下的生物体从未经历过短期控制和长期控制之间的冲突。这种目标冲突只有在分析系统出现时才会显现,该系统能够平衡短期和长期目标——能够权衡即时愉悦活动(危险性行为、吸烟、高脂肪食物)与同样被视为理想的未来寿命之间的取舍。只有这样的生物才能思考这种情况下存在冲突——并思考什么是理性的做法。但注意到这种冲突是机器人反叛的第一阶段。注意到这种冲突使我们对生活的看法不同于其他动物。2

约翰·安德森是一位认知理论家,他在1990年出版的一本有影响力的著作中向心理学家展示了适应性模型的力量(另见Oaksford和Chater 1994, 1998)。他强调,在他的模型中,适应性假设是认知在进化意义上是最优适应的——这与假设人类认知活动会产生工具理性(对个体效用最大化)的反应不同。他指出,因此,一个适应性最优的加工描述模型很可能与最优人类理性模型有很大偏差。因此,安德森(1991)承认,“可能有理由优化金钱、自己和他人的幸福,或任何其他目标。只是这些目标不会产生物种的优化”(510-11)。但我在这里想强调的是,“物种的优化”并不是大多数人想要的。相反,关键在于大多数人如果有选择,宁愿要钱!

没有人类将优化遗传适应度作为明确目标。我们追求的不是进化的最终目标——复制,而是在进化过程中被植入我们体内的更近端的结果——享受性快感。如果手段是令人愉悦的,为载体服务的分析智能理性地追求的是这些手段——而不是基因的最终目标。因此,人类生存机器的反叛——机器人的反叛——包括由基因构建的人类在两者发生冲突的情况下,试图最大化自己的效用,而不是其创造者的繁殖概率。如果我们想要成为不仅仅是基因的生存机器,那么我们必须使用我们的分析加工系统积极追求工具理性(instrumental rationality)。在机器人的武器库中,没有比理性思维工具提供的心智软件更强大的了。

对于许多受到理性观念影响的读者来说——将理性视为一种相当抽象和专门化的能力,例如解决教科书逻辑问题的能力——会惊讶地发现现代认知科学对理性的概念化是多么广泛和实用。事实上,即使是通常被称为工具理性的最受限制的观点3,与批评者宣扬的理性漫画相比,也是相当广泛和实用的。工具理性的最佳定义——最强调其实用性的定义,也是最根本地将其确立为难以争议的价值的定义——简单来说就是:

工具理性是在世界上的行为方式,使你在可用资源(物理和心理)的情况下,准确地获得你最想要的东西。

应该清楚的是,为什么这种类型的理性通常被称为实践理性(practical rationality),因为它确实如此。它也被称为弱理性理论(thin theory)(见Elster 1983)。弱理论非常不带评判地根据你自己的愿望和欲望来定义什么对你来说是理性的。

我们将看到(在本章和特别是第7章和第8章中),要进行全面的机器人反叛,需要的不仅仅是这些。然而,遵守工具理性弱理论的约束是反叛的必要前提条件,尽管不是充分条件。大多数工具理性概念反映了一个可以追溯到休谟著名格言的传统:“理性是,也应该只是激情的奴隶,除了服务和服从激情之外,永远不能僭越任何其他职能”([1740] 1888, bk. 2, part 3, sec. 3)。

休谟说,理性应该帮助你得到你想要的(激情)。4

这是一个难以反驳的概念。如果理性不能帮助你得到你想要的东西,那它有什么用?工具理性似乎是我们都想拥有的东西。谁不想实现自己的目标?

谁不想满足自己的愿望?反对重视现代理性概念的后现代主义者在这里将很难立足。

重视工具理性的基本思想使其批评者面临这样的问题:为我们不应该采取行动来获得我们想要的东西的立场辩护。一个人论证这个立场似乎很奇怪。另一方面,如果我们再次允许自己使用拟人化的基因语言,对于基因来说,“想要”这个可能是完全合理的。这可能是合理的,因为得到你想要的东西可能会降低它们得到它们”想要”的东西——复制——的可能性。因此,即使你的基因可能不赞成你是理性的,你自己当然应该赞成。

但正如我们将在第4章看到的,有时我们并不总是采取行动来最好地获得我们最想要的东西。这应该让我们感到怀疑。这种情况是如何产生的呢?也许是因为——正如第2章所概述的——我们的大脑内部正在发生战争。我们思维的某些部分可能或多或少地倾向于工具理性(instrumental rationality)——倾向于实现我们作为个人的目标。相反,某些大脑过程可能更直接地(以一种短链方式)导向实现基因目标,而这些目标可能并非个人目标。通过遵循工具理性的约束,我们确保最直接关注我们自己的大脑系统处于控制之中。遵循工具理性的约束为TASS模块提供了一种检查机制,这些模块可能并未在我们最关心的实体——我们的个人欲望——上实现最大化。

理性与自我(self)和个人自主性(personal autonomy)的概念密切相关——这个问题将在第7章和第8章中更深入地探讨。但这里的重点是,理性与自我的概念紧密相连。它是针对一个人来定义的,而不是针对亚个人实体(基因)。这就是为什么理性能力是人类在反抗自私的复制者时所拥有的最强大武器。

理性就是在世界中行事,使你在可用资源的条件下准确获得你最想要的东西。当然,经济学家和认知科学家已经将”你最想要的东西”这一概念精炼为期望效用(expected utility)的技术概念。决策科学家使用的理性判断模型是这样一种模型:一个人根据哪个选项具有最大期望效用来选择选项。现代决策科学的一个惊人发现是,如果人们的偏好遵循某些逻辑模式(所谓的选择公理(axioms of choice)——如传递性(transitivity)以及免于某些类型的情境效应),那么他们的行为就好像在最大化效用——他们的行为就好像在采取行动获得他们最想要的东西。我们将在下一章看到人们的判断在多大程度上接近效用理论的选择公理——从而推断他们距离实现工具理性(在给定信念和欲望的情况下最大化地获得他们想要的东西)有多近。

尽管工具理性很有吸引力,它仍然是埃尔斯特(Elster, 1983)所说的薄理性理论(thin theory of rationality)。这是因为现有的信念被接受而不加批判,同样,欲望的内容也不被评估。个人的目标和信念被原样接受,争论仅集中在个人是否在给定信念的情况下最优地满足欲望。薄理论的定义特征是它”对构成我们正在评估其理性的行动之理由的信念和欲望不加审查”(Elster 1983, 1)。

实践理性的薄理论的优势是众所周知的。

例如,如果理性概念被限制为薄理论,许多强大的形式体系(如决策理论的公理)可以作为最优行为的标准。然而,薄理论的弱点也同样众所周知(例如,Elster 1983; Kahneman 1994; Nathanson 1994; Simon 1983)。由于不评估欲望,薄理性理论会判定希特勒是一个理性的人,只要他在实现其可怕欲望的过程中按照基本的选择公理行事。同样,如果我们不对信念进行任何评估标准,那么精神病房中基于自己是耶稣基督的信念而一致行动的病人就会被判定为理性的人。尽管一些理论家可能认为这些异常案例值得容忍,以便获得薄理论学者可用的强大选择公理,但其他人可能会对从薄理论的评估网中逃脱的人类行为和认知的惊人广泛范围感到震惊。

图3.1提供了一个最小模型来定位这些更广泛的问题。这个最小模型包含一组信念(个人的知识)、一组欲望(个人的目标)以及一个机制(标记为行动决定(action determination)),该机制从对系统信念和欲望的考虑中导出行动。标记为A的箭头意在表明信念形成的一种方式是吸收关于外部世界的信息。信念对外部世界的建模可以或好或坏,在极端情况下,它可能变得如此糟糕以至于我们想称之为非理性。

当然,信念可以在没有外部信息帮助的情况下形成——例如,它们可以通过从其他信念或从欲望中进行推理来导出(如一厢情愿的想法(wishful thinking),Babad and Katz 1991; Bar-Hillel and Budescu 1995; Harvey 1992)。

标记为B的双向箭头指的是信念之间的关系以及欲望之间的关系。这些关系可能或多或少是连贯的。

因此,不一致性检测是理性的一个重要决定因素。

图3.1 概念化人类理性的通用信念-欲望网络

例如,检测到信念不一致可能是信念形成过程运作不佳的迹象。对自我欺骗(self-deception)的分析传统上假定个人知识库中存在两个相互矛盾的信念(Gur and Sackheim 1979; Mele 1987; 然而,参见Mele 1997)。或者,检测到欲望不一致表明行动决定的过程可能导致非最优的目标满足。

图3.1中并未展示这个模型的许多潜在复杂性。然而,图3.2中展示了其中一个。这里,标记为D的单向箭头表示欲望可能会修改信念形成和不一致性检测的过程(Kunda 1990; Mele 1997)。然而,还有几个其他过程未被表示出来(例如,欲望形成的过程以及信念修改欲望的可能性未被表示;见Elster 1983: Pollock 1995)。

这些图确实呈现了足够的细节来说明前面提到的基本区别——信念理性(rationality)和行动理性之间的区别(Audi 1993a, 1993b, 2001; Harman 1995; Nozick 1993; Pollock 1995; Sloman 1999)。到目前为止,我一直专注于后者——工具理性(instrumental rationality)。它通常通过检查一个人所表现出的偏好的一致性来评估。研究表明,如果满足某些一致性条件(比如偏好的传递性),那么个体就可以被视为在最大化其期望效用(expected utility)——效用是决策科学家用来表示通过目标实现所获得的满足感的术语。因此,图3.1中表示行动决定过程的方框以及双向B箭头(表示信念和欲望之间的一致性关系)涵盖了工具理性的概念。如果信念和欲望是一致的,并且所选择的行动是基于个体当前信念和欲望的最佳行动,那么就实现了工具理性。人们将最大化其目标满足——他们将尽最大努力,在其当前的欲望和当前的信念下,获得他们想要的东西。这是机器人反叛的必要但非充分条件。

图3.2 一个稍微详细的信念-欲望网络

机器人反叛是现代知识运动,人类通过拒绝让自己的利益被牺牲给自私复制子的古老目标来获得更大的个人自主性。它需要一个广泛的理性观(与狭义理论相对)——一个信念和欲望的内容都需要接受评估的理性观。前者意味着必须处理认识理性(epistemic rationality)的问题(由图3.1中标记为A的箭头表示)。这种理性的方面——要求信念很好地映射到世界的实际结构——被不同地称为理论理性、证据理性或认识理性(Audi 1993b, 2001; Foley 1987; Harman 1995)。重要的是(考虑到第4章将要讨论的大部分研究),进入工具性计算(即隐性计算)的信念的一个关键方面是世界中各种状态的概率。我们将看到,许多研究表明,对许多人来说,这些概率的一致性是值得怀疑的。

转向广泛的理性理论还需要对欲望和目标的内容进行评估——这与休谟的著名格言(“理性是,也应该只是激情的奴隶”)形成了明确的矛盾。

如果我们遵循休谟的格言,我们将无法保证在将控制权交给我们的”激情”时,我们不是将控制权交给那些服务于复制子利益而非载体利益的目标。因此,人们试图制定评估欲望的标准。例如,几位理论家(见Nathanson 1994的综述)认为,经过反思后我们宁愿消除而不是满足的欲望是非理性的。其他理论家认为,相互冲突的欲望,或基于错误信念的欲望,是非理性的。

最后,可以认为,持续倾向于发展期望效用与体验效用不同的目标是非理性的标志(Frisch and Jones 1993; Kahneman 1994; Kahneman and Snell 1990)。我们需要用诸如此类的标准来评估欲望,否则我们的行动可能不是在服务于载体目标(见第7章和第8章)。

广泛的理性理论还将以一些有趣的方式强调认识理性和实践理性之间的相互作用。例如,拥有衍生目标是理性的,这一点毋庸置疑。一个人可能希望获得教育,不是因为对教育有内在的欲望,而是因为想成为律师,而接受教育有助于实现该目标。一旦允许衍生目标,根据其全面性来评估目标的可能性立即就会出现。也就是说,我们可能会积极评估某些目标,因为实现它们会导致满足各种其他欲望。相比之下,有些目标的满足不会导致满足任何其他欲望。在极端情况下,可能存在与其他目标冲突的目标。实现这样的目标实际上会阻碍其他目标的实现(这就是为什么要避免目标不一致性)。

在绝大多数平凡的情况下,一个能够满足许多其他目标的衍生目标(derived goal),就是希望自己的信念为真的目标。一般来说(也就是说,在哲学家才会想象的那些奇异案例之外),一个人的信念越能追踪世界,这个人就越容易实现他/她的目标。显然,完美的准确性并不是必需的,同样显而易见的是,存在一个收益递减点,在这个点上,为获得真实信念而额外投入的认知努力,在目标实现方面不会有足够的回报。然而,在其他条件相同的情况下,拥有获得真实信念的欲望,将对实现一系列目标产生长期的促进作用。从某种意义上说,这是一个上位目标(superordinate goal),并且——再次强调,除了某些奇异案例之外——应该存在于大多数个体的欲望网络中。因此,即使认知理性(epistemic rationality)确实从属于实践理性(practical rationality),维持真实信念这一衍生目标也意味着,为了实现实践目标,必须遵守认知规范(epistemic norms)。

在下一章中,我将讨论认知心理学家发现的一些证据,这些证据涉及人们在实现工具理性(instrumental rationality)方面的表现如何。但我们可能会问自己——理性怎么可能不被实现呢?我们怎么可能采取行动不去获得对我们最有利的东西呢?

事实上,有些哲学家认为我们不可能不按照自己的最佳利益行事——人类天生就是理性的。这些哲学论证是错误的,原因在前两章中已经概述。因为大脑中存在不同类型的心智——每种都有自己的目标结构(有些与复制者(replicator)目标紧密相关,而另一些则只是松散相关)——从生物体目标总体的角度来看,无法保证任何特定的反应都是最优的。作为在环境中行动的生物体,我的行为部分由大脑中进化上更古老的部分决定,这些部分实例化了短绳目标(short-leash goals),可能会阻碍我追求长期目标。分析系统(analytic system)与我当前环境的具体且不断变化的情境相关,而TASS(自主子系统集)服务于与所谓EEA(进化适应环境)相关的短绳目标。我明确陈述的长期目标(主要是分析系统的产物)可能无法实现,因为我在环境中的反应部分由具有不灵活的短绳目标结构的大脑系统决定(例如,如果我屈服于TASS决定的”去做吧”反应,促使我与老板的妻子交配)。

在人类日益认识到自己在宇宙中的位置这一长达数世纪的文化项目中,评估人类理性的程度代表着一个开创性的项目。关于人类理性的假设构成了许多构建我们生活的经济和社会理论的基础。如果人类确实拥有完美的理性,我们就不必担心我们的基因遗产会阻碍我们当前的目标。如果人类是完全理性的,机器人的反叛就已经成功了。作为生存机器的人类将已经超越了基因的控制范围。复制者目标和载体(vehicle)目标之间的任何冲突都将已经以有利于后者的方式得到解决。但如果过早得出这个结论,那将是多么令人震惊的事情。如果人类达不到完美的理性,那么在复制者与其人类生存机器之间发生冲突的情况下,我们可能仍在牺牲自己作为载体。

载体的享乐体验(hedonic experience)只是TASS中大多数目标的一种手段,如果不需要载体的享乐愉悦就能实现最终的适应性目标,它会毫不犹豫地牺牲载体的享乐愉悦。相反,我们应该专注于我们自己作为载体的个人目标。如果我们为了遵从构建我们大脑达尔文部分的次人格实体(subpersonal entities)所编程的反应而妥协这些目标,我们就会削弱我们的自我。

但下一章讨论的许多认知科学家实验室的证据表明,这可能正是正在发生的事情。

在那一章中,我们将看到心理学家如何评估人类的理性,主要是根据狭义的理性理论(thin theory of rationality),但也涉及更广泛的理性理论的某些方面。

我们将看到,人们经常偏离工具理性的一致性标准(coherence criteria)——他们似乎没有最大化期望效用(expected utility)。

此外,更广泛的理性理论的一些实质性标准(substantive criteria)也未能得到最优实现。看来人类欲望的内容在某些方面往往是有缺陷的,我们对信念的信心往往也没有很好地校准到证据上。因此,正如我们将在下一章中看到的,有迹象表明我们可以更理性——如果我们改变我们的思维和行为,我们可以获得更多我们最想要的东西。

硬连线机制在一个恶意的世界中。

——Kim Sterelny 和 Paul Griffiths,《性与死亡:生物学哲学导论》(1999, 331)

如果进化不能保证理性——如果基因的利益并不总是载体的利益——那么我们就打开了这样一种可能性:人类行为中可能存在大量的非理性。

事实上,认知心理学家和其他科学家三十年的深入研究表明,通过实验证明人类非理性的存在并不困难。

回顾上一章讨论的工具理性(instrumental rationality)的非正式定义:在可用资源下,以能够最大程度获得你最想要的东西的方式行事。主观期望效用理论(subjective expected utility)是工具理性的技术性定义,许多认知心理学家的实验都是为了测试定义效用最大化的选择公理(axioms)(规则)而设计的。