心智

雅各布·霍维

牛津大学出版社

牛津大学出版社是牛津大学的一个部门。它通过在全球范围内出版来推进大学在研究、学术和教育方面的卓越目标。牛津是牛津大学出版社在英国和某些其他国家的注册商标

© 雅各布·霍维 2013

作者的道德权利已得到确认

第一版于2013年出版

印次:1

版权所有。未经牛津大学出版社事先书面许可,或在法律明确允许的情况下,通过许可或在与适当的复制权组织达成的协议条款下,不得以任何形式或任何方式复制、存储在检索系统中或传输本出版物的任何部分。超出上述范围的复制查询应发送至牛津大学出版社权利部,地址如上

您不得以任何其他形式传播此作品并且您必须对任何获得者施加同样的条件

由牛津大学出版社在美国出版美国纽约州纽约市麦迪逊大道198号,邮编10016

英国图书馆出版物编目数据数据可用

美国国会图书馆控制号:2013953488

ISBN 978-0-19-968273-7 (精装) ISBN 978-0-19-968673-5 (平装)

由CPI集团(英国)有限公司印刷装订,克罗伊登,CR0 4YY

牛津出于善意并仅供参考提供第三方网站链接。牛津对本作品中引用的任何第三方网站所包含的材料不承担任何责任。

前言 viii

引言 1 论证 1 计划 3 背景 5 关于本书 9

知觉推断的约束 14 知觉与贝叶斯规则 15 知觉推断与双眼竞争 19 神经元如何知道贝叶斯? 23 从推断到现象学 25 因果规律的层次结构 27 知觉变异与不变性 28 层次级别间的消息传递 31 层次推断的额外约束 32 关于贝叶斯规则 34 总结:层次神经推断机制 37 注释 38

统计说明 42 重新思考与世界的关系 46 被世界监督 48 更深层的视角 51 识别与模型反演 53 总结:预测中的知觉 55 注释 56

背景与不确定性 60 堵住漏水的大坝 62 预期精度 64 精度与预测误差增益 66 基本机制:相关问题 67 总结:被动的知觉者? 73 注释 74

知觉中的主动推断 76 对智能体建模和行动 81 限制惊讶 84 主动推断:相关问题 89 预测误差最小化:挑战 92 总结:理解心智的工具准备 95 注释 96

绑定问题与因果推断 102 贝叶斯理论的初步申辩 106 从共同原因到感觉绑定 110 绑定、注意与精度 111 总结:误差最小化中的绑定 115 注释 115

认知渗透性:初步行动 118 不确定性增加下的认知渗透性 122 为认知不渗透性留出空间 124 认知渗透性的可能情况 129 总结:认知渗透性的平衡概念 137 注释 138

知觉与错觉的权衡 141 准确性与噪音 143 精度、采样与先验信念 145 现实检验 147 知觉的法庭 152 精神疾病与预测误差 156 妄想与预期精度 157 自闭症与预期精度 161 平衡被动与主动推断 165 总结:疾病与健康中的预测误差失败 168 注释 169

错误知觉作为预测误差最小化的失败 174 错误知觉与规则遵循 179 表征的层次模式 181 在贝叶斯房间里 185 总结:表征机制 187 注释 188

从心理聚光灯到精度期望 192 学习噪音与不确定性模式 194 注意中的预期精度模式 195 意志注意作为主动推断 197 注意盲视作为低增益与先验 199 内源性与外源性注意 200 注意与意识知觉 201 总结:注意与意识的统计方面 205 注释 206

从因果推断到意识? 207 知觉统一 209 统一与全局神经工作空间的点燃 211 点燃、主动推断与统一 214 基于行动的统一与间接性 219 总结:统一与因果隔离 221 注释 221

真理追踪者还是仅仅偏爱误差最小化? 224

感知是间接的吗? [227]

[贝叶斯身体] [230]

脆弱性、内在性和情境性 [237]

[总结:一种令人不安却又令人安慰的感知关系?] [240]

注释 [241]

[12 进入预测性心理] [242]

[情绪和身体感觉] [242]

内省是对心理原因的推理 [245]

[互动中的私人心理] [249]

[作为感觉轨迹的自我] [254]

[总结:概率性和因果性心理] [256]

注释 [257]

[结语:预测中的心理] [258]

[致谢] [260]

[参考文献] [261]

[索引] [277]

我在这本书上的工作得到了澳大利亚研究委员会和莫纳什大学宝贵研究支持的资助。

我感谢来自世界各地的许多研究者给我的启发、富有成果的讨论以及慷慨的评论。

我在莫纳什的同事们影响了我、与我合作并在科学方面训练了我;特别感谢我的合作者Bryan Paton、Colin Palmer和Peter Enticott,感谢Steve Miller和Trung Ngo将我纳入许多项目和讨论中,还要感谢Naotsugu Tsuchiya、Anastasia Gorbunova、Mark Symmons、George van Doorn、Andrew Paplinski、Lennart Gustavsson和Tamas Jantvik。也要感谢我在哲学领域的同事们,他们中的许多人反复被拉去做预试验,还有那些忍受了实验室里数小时rubber-hand illusion敲击的参与者和患者们。

Andreas Roepstorff在奥胡斯的团队是蓝海研究的专家导航者,在很多方面启发并促成了我对这个领域的兴趣。除了Andreas,Josh Skewes也值得感谢,我们进行了许多小时的讨论。Chris和Uta Frith,有时也在奥胡斯,仍然是伟大、慷慨的影响者;他们是开放思维学者的典范,尤其是当数据即将呈现时。

我很幸运有哲学和神经科学领域的朋友们愿意忍受关于predictive coding和大脑的冗长讨论。Tim Bayne很早就鼓励我坚持写这本书,他在各个阶段广泛阅读和评论了手稿;我对他的学术慷慨极其感激。Thomas Metzinger同样远超职责范围,对这本书的草稿提供了慷慨的评论;我也从访问美因茨时与Thomas团队的同事和学生们的许多讨论中受益匪浅。在东京大学哲学中心的一周里,我与Yukihiro Nobuhara及其同事和学生们就这本书进行了非常有价值的讨论。我从Andy Clark关于我的著作和想法的许多富有启发性和鼓舞性的讨论和评论中受益良多。Ned Block对故事的部分内容提出了富有成效且必要的反对意见。Tim Lane和Yeh Su-Ling以及来自台北的同事们与我慷慨地讨论了这本书的许多方面。我与Floris de Lange、Sid Kouider和Lars Muckli进行了富有成果的讨论。出版社的匿名审稿人提供了大量富有洞察力的评论和批评。

前言 [ix]

我特别感谢Karl Friston,他的工作在很多方面启发了这本书。在无数场合,Karl耐心地对我的工作提供反馈。他阅读并广泛评论了这本书的每一章,他忍受了长途飞行参加跨学科研讨会,并在许多方面为我的工作做出了贡献,促进了我对假设检验大脑的理解。当我试图将这个框架翻译成哲学时,Karl以开放的心态对待我的尝试,这非常令人鼓舞,即使在翻译过程中丢失了许多数学严谨性和细节。当然,我仍然对任何不足之处负责。

这本书献给我的家人:Linda Barclay,感谢她鼓励我写这本书,预测我的错误,并与我同在;Asker和Lewey,感谢他们成为了优秀的rubber-hand实验对象和神经发育的灵感来源。

神经科学中一个新的理论正在兴起。这个理论越来越多地被用来解释和推动实验和理论研究,并且正在进入心理研究的许多其他领域。这个理论认为,大脑是一个复杂的假设检验机制,它持续参与最小化对其从世界接收的感觉输入预测的误差。这个机制旨在解释感知和行动以及其间的一切心理现象。这是一个吸引人的理论,因为强有力的理论论证支持它。它也很吸引人,因为越来越多的经验证据开始指向它的正确性。它具有巨大的统一力量,但也能详细解释问题。

这本书探讨了这个理论。它解释了理论如何运作以及如何应用;阐述了理论为何具有吸引力;并展示了理论背后的核心思想为什么以及如何深刻改变我们对感知、行动、注意力和心理其他核心方面的理解。

[论证]

我对心理及其感知世界的能力感兴趣。我想知道我们如何设法理解击中感官的感觉输入的多样性,当我们理解错误时会发生什么,什么塑造了我们的phenomenology,以及这告诉我们心理本质的什么。正是通过诉诸大脑最小化其预测误差的想法,我试图回答这些问题。

我在这本书中的整体论证有三个方面。第一个方面是,这个理念不仅解释了我们为什么感知,还解释了我们如何感知:这个理念直接应用于感知现象学的关键方面。而且,解释感知的这些方面只需要这个理念。我论证的第二个方面是,这个理念很有吸引力,因为它结合了令人信服的理论功能和简单的机械实现。此外,这种基本组合极其简单,却有潜力以非常细致的方式应用。论证的第三个方面是,我们可以通过将这个理念应用于心智问题来学到新东西:我们对感知机制有了新的认识,了解了感知的不同方面如何结合在一起,我们对自己作为感知和行动生物在自然界中的位置有了新的认识。

从考虑这个理论中得出的整体图景是,心智在预测中产生,并被预测塑造。这转化为心智的许多有趣的具体方面:

感知比通常认为的更积极地参与理解世界。然而它却具有奇特的被动性。我们与世界的感知关系受到感觉输入提供信息的有力指导。然而这种关系是间接的,并带有某种令人不安的脆弱性。进入大脑的感觉输入并不直接塑造感知:感觉输入更好地、也更令人困惑地被描述为对大脑发出的询问的反馈。

我们的期望驱动我们感知什么以及如何整合世界的感知方面,但世界对我们的期望能够摆脱什么设置了限制。通过测试假设我们正确认识世界,但这取决于优化丰富的统计过程织锦,其中小的偏差似乎能够使我们陷入精神障碍。心智既是法庭,也是假设检验者。

感知、行动和注意力只是做同一件事的三种不同方式。这三种方式必须彼此仔细平衡,才能正确认识世界。意识感知的统一性、自我的本质以及我们对私人精神世界的了解,从根本上建立在我们试图优化对持续感觉输入的预测上。

更根本地说,我们感知状态的内容最终不是建立在我们做什么或想什么上,而是建立在我们是谁上。我们对世界的体验和与世界的互动,以及我们对自己和自己行为的体验,既牢固地锚定在世界中,又危险地隐藏在感觉输入的面纱后面。我们只是因果结构世界中的齿轮,信息流中的漩涡。

这个理论不仅有望从根本上重新概念化我们是谁以及我们精神生活的各个方面如何融入世界。它在一个理念下统一了这些主题:我们最小化基于我们的世界模型生成的假设与来自世界的感觉传递之间的误差。一种单一类型的机制在整个大脑中重复,管理一切。该机制使用各种标准统计工具来最小化误差,从而产生感知、行动和注意力,并解释这些现象的令人困惑的方面。尽管对机制的描述是统计学的,但它只是一个因果神经机制,因此该理论与还原主义、唯物主义的心智观点很好地吻合。

具有这种解释前景的理论是极其令人兴奋的。这种兴奋推动了这本书。信息是该理论兑现了承诺,并让我们以新的视角看待心智。

我相信这种大脑和心智方法的许多其他方面可以而且将会被探索。这本书绝不会耗尽这种生活和心智方法的影响。我专注于感知中的关键问题,但很大程度上忽略了更高的认知现象,如思维、意象、语言、社会认知和决策制定。我也大多忽略了关于该理论与社会学、生物学、进化论、生态学和基础物理学关系的更广泛问题。这仍然为本书留下了大量工作要做。

这本书分为三个部分。第一部分依赖于神经科学和计算理论研究人员的工作,特别是Karl Friston和他的大型合作者团队的工作。在一系列章节中,预测误差最小化机制得到了动机、描述和解释。我们从一个非常简单的感知贝叶斯概念开始,以一个核心机制结束,该机制使贝叶斯推理对世界状态及其精确性的统计估计敏感,同时为上下文敏感性和模型复杂性留出空间。整体观点部分具有吸引力,因为它只诉诸于这一种机制——这是一个非常雄心勃勃的统一项目。

这个研究领域在数学上很重,这确实是其影响力日益增长的原因之一:数学方程提供了形式严谨性和可量化预测的可能性。然而,我的阐述是以最少的技术、形式细节完成的。我诉诸并解释了非常一般的贝叶斯和统计思想。这忽略了数学之美,但会使讨论易于理解,更容易应用于认知科学和哲学中的概念和经验难题。

我的主要关注点是阐述预测误差最小化机制的关键要素,特别是预测误差如何产生和被最小化的方式,对预测误差精度的期望是如何处理的,复杂性和情境依赖性如何发挥作用,以及行动如何成为该机制不可分割的一部分。此外,我阐述了这一机制如何在整个大脑中分层重复。这些要素是解释其他一切所需的,并且可以在没有过多正式细节的情况下相当好地传达。我在第1章末尾提供了贝叶斯定理的简要入门,并在第2章的注释中描述了一些基本的正式细节。我有时也提供一些非常基本的正式表达式,主要用作提醒,说明更复杂的要点如何与更简单的贝叶斯表达式相关;这些更正式的要素对整体论证的流程来说并非必不可少,但它们确实表明了这一理论背后的广阔数学背景。

预测误差最小化框架也可以推广为自由能最小化的基本概念。当我超越认知问题的简单的、专注于认识论的版本,即预测误差最小化的感知问题时,我确实间接地诉诸了这一概念,但我在讨论中通常不使用这一更广泛的自由能概念,也没有深入研究它的更广泛后果。这是因为我专注的心智方面通过首先和最重要地诉诸贝叶斯假设检验的更直接的认识论概念而最有意义。然而,从根本上说,这些正式框架之间没有区别。

第二部分探讨了基本预测误差最小化机制对认知科学中一些长期争议的后果,这些争议涉及我们对世界事态的感知:绑定问题(binding problem),以及关于我们的先验信念(prior beliefs)在多大程度上塑造感知的争议。假设检验大脑理论能够在这些争议中找到有趣的路径。本书的这一部分随后阐述了现实测试和预测误差最小化精调的多面观点,这反过来又与精神障碍相关。

我将以足够细致的水平处理这些问题,以确立该框架对理解它们的有效性,尽管我没有对绑定问题、认知不可渗透性(cognitive impenetrability)、精神疾病等广泛文献的每个方面给出完整的解释。我用心理学和认知神经科学的实证研究例子来说明这些讨论中的许多内容,包括一些我自己直接参与的研究。

本书的这一部分表明,尽管在这种心智解释中只有一个基本机制,但其解释范围既非常令人印象深刻又富有启发性。第二部分的最后一章在一系列更直接的哲学争议中继续这一项目,涉及错误表征(misrepresentation)、规则遵循(rule-following)、表征(representation)和理解(understanding)。

在第三部分中,我探索了预测误差最小化机制能告诉我们关于精神生活中一些有趣方面的什么,这些方面在哲学和认知科学中引发了深刻而顽固的争议。再次,考虑到这一理论极端的解释雄心——它应该给出大脑的基本原理——我们应该期望它适用于心智的所有方面。

首先,我将其应用于注意力及其与意识感知之间不甚理解的关系。然后我在意识感知统一性的解释中诉诸这一理论,这是我们感知生活中一个有趣而令人困惑的方面。在倒数第二章中,我探索了这一理论框架如何能够给我们一种整体位置感,作为感知和行动的生物,与世界形成对比。

最后,我更加放松束缚,思考这一框架如何可能扩展到情感、内省、意识的私密性和自我。

该理论核心的预测误差最小化的简单概念既能够以有趣的结果解决这些深层问题,又重要的是,似乎能够在一个原理下统一我们精神生活的这些非常多样的方面。

总的来说,这使我们更接近一个统一的、自然主义的解释,它提供了对心智许多令人困惑方面的新的和令人惊讶的理解。将大脑构想为假设检验器使我们能够重新评估、重新校准和重新构想关于心智如何工作以及我们如何了解世界的整套问题和直觉想法。

尽管围绕预测误差最小化解释的正式机制最近才被开发出来,但核心思想并不新颖。它在一千年前就被Ibn al Haytham (Alhazen) (约1030年;1989年)所预见,他发展了”许多可见属性是通过判断和推理感知的”观点(II.3.16)。这个想法中肯定也有明显的康德元素,即感知产生于大脑使用其对世界的先验概念(空间和时间的直观形式,以及范畴等)来组织面对感觉系统的混沌感官杂多(Kant 1781)。我们的思维(或推理)与从感官传递的杂多内容之间的关系在康德的格言中得到体现:没有内容的思想是空洞的,没有概念的直观是盲目的:“理解力不能直观任何东西,感官不能思考任何东西。只有通过它们的结合,知识才能产生”(A51/B75)。

但是赫尔曼·冯·亥姆霍兹首先提出了大脑作为假设检验者的想法,这是对康德的直接回应。他担心的是,按照康德的思维方式,“我们如何从自己神经系统的感觉世界逃脱到真实事物的世界中”(Helmholtz 1855; 1903;关于与康德的关系,见 Lenoir 2006)。他的答案基本上是,我们受到自然在我们查询时所提供答案的指导,使用基于先前学习的无意识知觉推理(Helmholtz 1867)。正是这种推理将知觉锚定在世界中。

这个绝妙而简单的想法仍然是现代假设检验大脑的正式和实证探索的核心。亥姆霍兹的思想在整个20世纪以不同的节拍被采纳和发展。杰罗姆·布鲁纳的”新观点”心理学考虑了先验信念对知觉的影响(Bruner, Goodnow et al. 1956),这反过来受到杰瑞·福多和泽农·皮利申的挑战,尽管他们都接受基本的亥姆霍兹式的(低级)无意识推理概念(Fodor 1983; Pylyshyn 1999)。乌尔里希·奈瑟(1967)发展了综合分析的概念,这具有独特的康德式感觉;欧文·洛克(1983)进一步发展了这些想法,理查德·格雷戈里(1980)明确地将他的知觉理论建模于亥姆霍兹对假设检验的诉求(概述和讨论见 Hatfield 2002)。利用这些想法的正式机制由霍雷斯·巴洛预示(Barlow 1958; Barlow 1990),并由许多从事计算神经科学和机器学习的人发展,特别是拉奥、巴拉德、芒福德、戴扬、辛顿等人,而知觉的贝叶斯方法由克斯滕、尤伊勒、克拉克、埃格纳、马马西安等许多人探索和发展(有用的介绍和教材包括(Knill 1996; Dayan and Abbott 2001; Rao, Olshausen et al. 2002; Doya 2007; Bar 2011))。最近也有对该框架的阐述和讨论,例如(Bubic, Von Cramon et al. 2010; Huang and Rao 2011; den Ouden, Kok et al. 2012)。克里斯·弗里思的优秀著作《构造心智》(2007)讨论了假设检验大脑的许多方面,并提供了相关实证研究的大量例子。

与预测误差最小化故事相关的历史潜流涉及我们对因果关系和归纳推理理解的发展。大卫·休谟在这方面是一个关键人物,因为他将”原因定义为一个被另一个对象跟随的对象,并且所有与第一个相似的对象都被与第二个相似的对象跟随。换句话说,如果第一个对象不存在,第二个对象就永远不会存在”(Hume 1739-40: 146)。对休谟来说,因果关系因此既涉及提取统计数据,也涉及想象当世界以受控方式被干预时会发生什么。这种双重定义在刘易斯对因果关系的反事实处理中得到强调(Lewis 1973),并在伍德沃德(2003)关于干预下不变性的因果关系完整分析中得到发展,与皮尔关于休谟基本思想两个方面的开创性工作并行(Pearl 1988, 2000)。提取统计规律的概念和建模干预的概念在无意识知觉推理的概念中都占重要地位。

也许正是因果故事和假设检验故事的现代发展的汇合,使得发展和现在应用预测误差最小化概念成为可能,以至于我们可以看到它转变了我们对心智的概念。

尽管在过去60-70年中,心灵哲学和认知哲学中一直在讨论这类理论的各个方面,但对该理论最新化身的哲学工作却很少。部分基于德雷茨克的有影响力方法(Dretske 1983),在将表征的统计思想与传统哲学辩论联系起来方面的先驱是克里斯·埃利亚史密斯和马留斯·乌舍(Eliasmith 2000; Usher 2001; Eliasmith 2003, 2005)。里克·格鲁什在类似的方向上做出了贡献,并在此基础上发展了引人注目的理论,例如时间意识理论(Grush 2004, 2006)。安迪·克拉克目前正在以极其有趣的方式发展这个框架,展示其广泛的后果,并以关键的方式将框架引向与我在本书中论证的不同方向(Clark 2012a, 2013)。在认识论内,有一条有趣的相关研究路线,专注于汉斯·赖兴巴赫(1938)关于从立方宇宙内部推断外部世界存在的例子,最近由埃利奥特·索伯(2011)以贝叶斯和因果术语进行讨论,这预示了该框架的关键要素。

预测误差最小化理论在许多方面都难以分类:它既是主流的,又是完全有争议的。一方面,与al-Haytham和亥姆霍兹等人一起,它位于心理学和神经科学的历史核心,并且与格雷戈里、洛克、奈瑟和许多其他人一起,这种方法得到了主要的当代支持。另一方面,它具有如此极端的解释雄心,以至于相对较少的人会支持它,超出接受我们的期望和先验知识确实塑造或指导知觉。许多人会同意预测在知觉中发挥作用的一般想法,但很少有人会同意预测误差最小化是大脑所做的一切,行动和注意只不过是这种最小化。更少的人会同意这完全是像人类这样的有机体自组织方式的表达,而且,进一步地,这本质上建立在变分自由能的基础上,与统计物理学有直接联系!

在神经科学研究中,很少看到对这一概念的任何根本性认同;相反,教科书的描述主要从自下而上感觉信号的特征检测角度来解释感知,而没有为大脑中大量反向连接赋予强有力的作用,这些反向连接被认为是在预测误差方案中介导预测的。相比之下,计算神经科学和机器学习的教科书通常包含表征学习的章节,其详细程度远超我在这里讨论的理论方面。从受到这一观点启发或在这一观点指导下讨论其结果的已发表研究数量不断增加来看,我认为用不了几年,某种版本的理论将在神经科学中占据主导地位,但这一预言当然要受到经验证据的检验。

在认知科学和机器学习领域,如前所述,预测误差最小化方案的各种版本得到了广泛认可。该方案的部分内容起源于连接主义,特别是在构建具有反向传播算法的神经网络方面,这些算法是对输入数据进行分类的误差校正方法(Rumelhart, Hinton et al. 1986)。然而,

它与反向传播在核心方面存在差异,因为它不是监督式的(因此不需要标记的训练数据)。预测误差最小化使用以自上而下方式生成数据的模型,而不是对自下而上的数据进行分类,此外生成模型的使用在深度层次结构设置中效果更好(Hinton 2007)。这些方面清楚地表明该方案与早期连接主义思想的不同,它们是我在整本书中重点讨论的许多内容的基础。

预测误差方案似乎在认知科学的两种对立趋势之间占据了合理的位置。一方面是自上而下的方法,从认知过程的概念和功能分析开始,然后寻求逆向工程出大脑模型。另一方面是自下而上的方法,构建生物学启发的神经网络,并寻求了解这些网络实现了哪些认知功能(Griffiths, Chater et al. 2010; McClelland, Botvinick et al. 2010)。作为一名哲学家,我自然倾向于从概念分析开始,实际上本书也是以这种方式开始的。然而,该方案的一大吸引力在于它适合于非常机械化的方法。虽然需要更多证据,但它与大脑的整体解剖学和生理学事实以及大脑的工作方式很好地吻合。特别是,它受到大脑中相对独特的前向信号传导整体流动的启发,这与大量且更分散的反向信号相遇;它与大脑的功能分离和连接性很好地吻合;不同的功能元素非常适合大脑的不同类型的可塑性。这吸引了我内心的科学家。这种结合呈现了一个有吸引力的整体方案。

我自己走向假设检验大脑的旅程始于Ian Gold和我研究妄想形成理论的时候(Gold and Hohwy 2000),并在2001年左右Andreas Roepstorff和我在奥胡斯开始合作时起飞。与一个杂乱的跨学科小组一起,我们开始解读这个框架,欣赏其解释潜力,并开始思考它如何适用于许多不同的主题。受到Chris Frith工作的启发,我首先通过神经精神病学问题探索了它(Hohwy 2004; Hohwy and Frith 2004; Hohwy and Rosenberg 2005),然后关注更广泛的问题,如自我(Hohwy 2007b)以及对我们认知和感知功能概念的一般后果(参见Synthese特刊(Hohwy 2007a),其中包含Eliasmith(2007)和Friston and Stephan(2007)的重要贡献)。从那时起,我研究了视觉感知、内省和情感的核心功能,以及注意力(Hohwy, Roepstorff et al. 2008; Hohwy 2011; Hohwy 2012)。在所有这些情况下,我都依赖于Friston、Frith和其他人的工作,并发展了特定问题的后果。显然,现在是时候不仅统一这些主题中的许多内容,而且后退一步,更全面地了解该框架对心智的看法。

本书面向哲学家、神经科学家、心理学家、精神病学家、认知和计算机科学家以及任何对心智本质感兴趣的人。不熟悉该框架的读者可以通过我对其核心基本机制的简化阐述,以及看到它如何应用于一系列不同的问题案例来了解它。已经熟悉该框架的读者将对它如何连接到心理学和认知科学整体的广泛主题以及哲学问题感兴趣。

我努力在没有太多哲学术语的情况下解释哲学辩论。经验哲学和神经哲学的主题贯穿全书,但我将更直接的哲学辩论大部分集中在第8章。有时我提供详细的论证,有时更多是以承诺性说明或邀请的形式进行进一步工作。我希望本书的优势既在于具体建议,也在于建议的综合组合。我也努力以直接和易懂的术语描述神经科学和心理物理学研究。尽管我在这里没有为该理论提供新的经验证据,但我相信我的处理确实通过提供广泛的、统一的解释来支持该理论,这种解释解决并阐明了心智哲学和认知科学中一些顽固的问题和辩论。

在每章末尾,我都放置了注释。这些注释提供了参考文献和进一步阅读建议,以及文本来源和相关额外经验证据的简要回顾。有些注释包含简短的讨论,虽然这些讨论对相关章节的主要论证并非至关重要,但它们确实涉及所讨论的更广泛主题的重要进一步方面。我将它们作为注释包含进来,以说明它们如何与本书的主题相关。最后,有些注释提供了概念框架所依赖的一些形式化和数学机制的基本描述。

机制

作为因果推理的知觉

我们的感官受到来自世界事物的输入轰炸。基于这种输入,我们感知到外部存在的事物。我们关注的问题是大脑如何完成这种知觉的壮举。

本章追求这样一个观点:大脑必须使用推理来感知——大脑是一个推理机制。第一个目标是说明为什么我们应该同意这一点,以及这种感知推理的关键要素是什么。第二个目标是说明推理如何能够支撑知觉的现象学。

对知觉问题一个非常基本且有用的表述是从因果关系的角度。世界中的事态对大脑产生影响——世界中的物体和过程是感觉输入的原因。知觉的问题就是使用这些影响——即大脑唯一能接触到的感觉数据——来找出原因的问题。这对大脑来说就是一个因果推理问题,在许多方面类似于我们日常的因果关系推理,以及科学的因果推理方法。

知觉之所以是一个问题,是因为仅从已知的影响推理回到其隐藏的原因并不容易。这是因为同一个原因可能对我们的感觉器官产生非常不同的影响。考虑我们从看自行车与仅仅触摸自行车,或从不同角度看它,或完整地看它与被灌木丛部分遮挡时所获得的非常不同的输入。同样,不同的原因可能对我们的感觉器官产生非常相似的影响。考虑来自不同物体(如自行车或仅仅是自行车的图片)的潜在相同的感觉输入,或被灌木丛遮挡的完整自行车与散落在灌木丛周围的分离的自行车部件,或更奇异的可能性,比如一群协调异常良好的蜜蜂造成了如自行车般的感觉印象。

在我们复杂的世界中,原因与结果之间并没有一一对应的关系,不同的原因可能导致相同类型的结果,同一个原因可能导致不同类型的结果。这使得大脑很难将一个结果(感觉输入)与一个原因(世界中的物体)匹配起来。如果大脑因果推理的唯一约束是直接的感觉输入,那么从大脑的角度来看,任何因果推理都和其他任何推理一样好。当输入不同时,如在看到和感受到自行车的情况下,大脑不知道是否推断输入的原因是相同的,或者是否存在不同的原因,以及一种类型的原因是否比另一种更可能。

关键问题是,如果没有任何额外的约束,大脑将无法对其感觉输入执行可靠的因果推理。我们实际上可以进行这种推理,因为我们可以感知。所以必须存在这样的额外约束,但它们可能是什么呢?

一种可能性是,额外的约束仅仅是偏见。尽管大脑无法可靠地推断出是一个而非另一个原因,但它只是碰巧偏向于其中一个。碰巧的是,当它得到某种输入时,它决定支持,比如说,自行车是原因。毫无疑问,自然界中存在可描述的、类法则的规律性,在某些待明确的条件下,如果像大脑这样的系统的某种感觉输入是由自行车引起的,那么它将偏向于将其感知为自行车。原则上,科学的各个分支都能够通过系统地将像大脑这样的系统暴露于自行车输入并跟踪整个大脑中的因果链事件来发现这些偏见。大脑似乎通过机会主义地偏向于在难以处理的众多可能的因果关系中选择其中一个来解决知觉问题。

但是,即使在某种描述水平上存在这些规律性,它也无法解决我们所理解的知觉问题。这种规律性不能为理解作为因果推理的知觉提供理解。推理是一个规范性概念,纯粹的偏见无法让我们理解推断回自行车而非例如蜂群是感觉输入原因之间如何可能存在质量差异。自然界中的纯粹规律性给我们的是关于系统会做什么的故事,而不是它应该做什么才能正确理解世界的故事。因此,需要的是对这种规律性作用的规范性理解。我们需要从规范性角度看待对因果推理的额外约束。

对具有规范性影响的额外约束有一个明确的首选候选者。显然,关于自行车等事物的因果推理依赖于大量的先验信念。这可能是让我们对某些候选原因(如造成当前感觉印象的蜂群)评级较低的原因。我们的先前经验告诉我们,蜜蜂实际上是

极不可能在我们身上形成这种感官输入模式。事实上,毫无疑问,感知因果推理需要先验知识的支撑,但这样做并非易事。一方面,如果我们所讲述的故事是我们只是发现自己拥有一套先验信念,那么我们毕竟没有超越单纯的偏见类型的故事。另一方面,如果先验知识本身是先前感知、因果推理的产物,那么我们就预设了我们要解释的东西,即感知因果推理——地毯下的凸起只是转移了位置。

我们现在可以看到感知问题的解决方案必须做什么。它必须具有引导效应,使感知推理和先验信念得到解释,并被解释为是规范的,一蹴而就,而不是通过超越颅骨限制的大脑视角来帮助我们找到答案(Eliasmith 2000; Eliasmith 2005)。这样一个解决方案的轮廓现在开始显现。它基于概率论——贝叶斯认识论——这是规范的,因为它告诉我们关于给定证据时我们应该推断什么的某些东西。

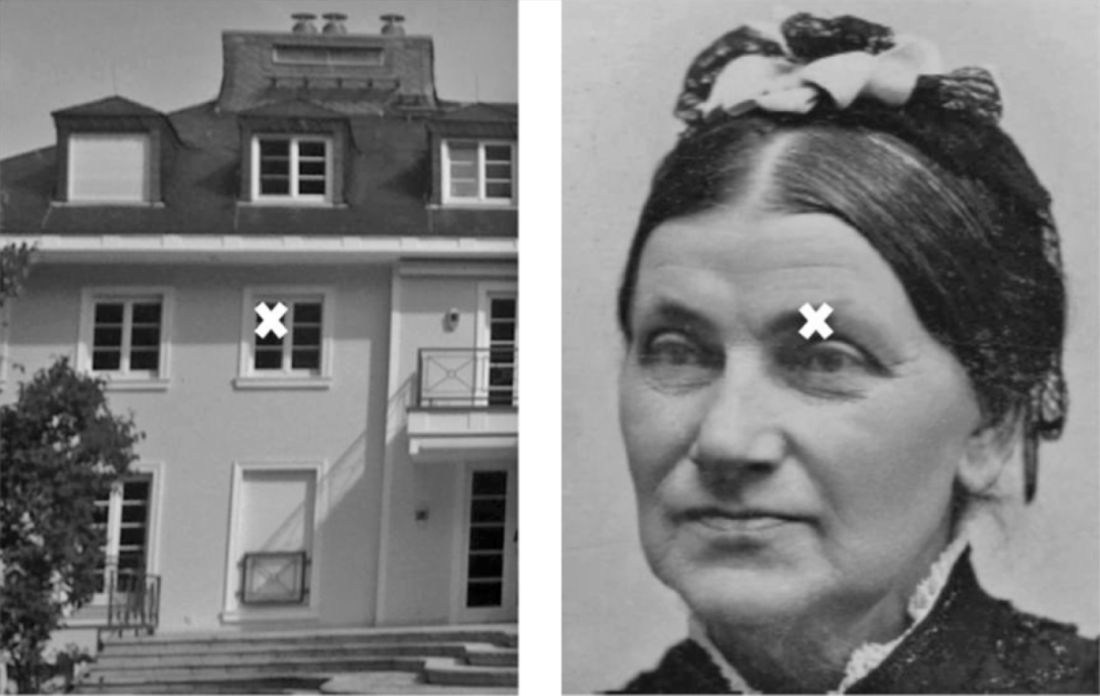

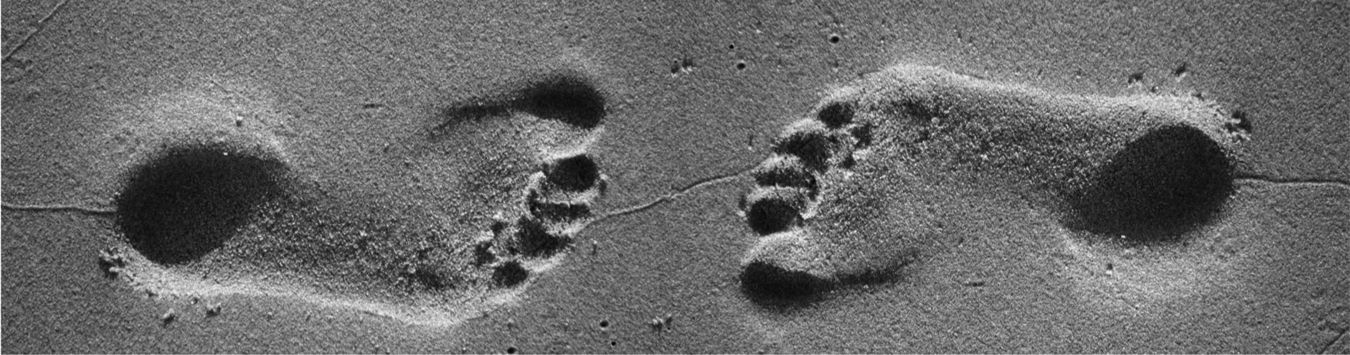

考虑这个非常简单的情景。你在一个没有窗户、没有书籍或互联网的房子里。你听到敲击声,需要找出是什么原因造成的(图1)。

这说明了基本的感知任务。你就像大脑,房子就是颅骨,声音是听觉感官输入。当你思考

?

16 机制

输入的原因时,你开始列出输入的可能原因。它可能是啄木鸟在墙上啄,风中树枝敲击墙壁,窃贼撬锁,街道远处的重型道路工程,邻居的大声音乐,或那些孩子投掷石头;或者它可能是一些内部因素,如松动的水管相互撞击。让你的想象力驰骋:可能是你的房子在夜间被发射到太空,声音是由流星雨产生的。可能的原因没有终点。将这些可能性中的每一个称为假设。感知的问题是如何塑造和选择关于世界的正确假设。

暂且不考虑一旦我们开始产生假设,就没有明确的原则来决定我们应该何时停止的问题。相反,考虑我们能够产生假设的事实,以及并非任何假设都会显得相关。例如,我们不会接受你房子上的敲击声可能是由遥远的数学家对哥德巴赫猜想的沉思,或昨天的天气产生的。这意味着我们能够理解假设与所讨论的效应之间的联系。我们可以说”如果真的是啄木鸟,那么它确实会引起这种声音”。我们可以对假设符合效应的可能性说些什么。这就是似然性:假设中描述的原因会导致那些效应的概率。很明显,评估这种似然性是基于对世界因果规律的假设(例如,啄木鸟的典型效应)。基于我们对世界因果规律的知识,我们经常可以根据假设的似然性对其进行排序,根据它们与我们试图解释的效应的联系紧密程度。这种排序可以说是捕捉了假设在解释或预测效应方面的好坏程度。例如,啄木鸟假设可能与撞击管道假设具有大致相同的似然性,而两者都比那些投掷石头的孩子的假设具有更高的似然性。

我们可以通过将自己限制在只考虑高似然性的假设来简化感知问题。仍然会有大量具有高似然性的假设,仅仅因为,正如我们之前讨论的,原则上很多事情都可能导致所讨论的效应。仅仅根据具有最高似然性的假设并不能确保良好的因果推理。这里有一个具有非常高似然性的假设:声音是由狡猾的神经科学家专门设计的敲击机器产生的,用来让你说明感知因果推理。这个假设与听觉证据极其吻合,但在很多实际情况下,它似乎不是一个好的解释。问题是,当狡猾的神经科学家假设在其本身被考虑时,在你听到敲击声之前,它似乎非常不可能。

因此,除了假设的似然性外,我们还需要考虑假设的独立的、先验的合理性。我们需要考虑假设在任何考虑其与证据拟合之前的概率。这就是假设的先验概率。也许基于其描述的事件频率,每个假设有多大概率存在某种客观真理。这种知识会很有用,但大多数时候这不是我们所拥有的。相反,我们假设你基于自己的背景信念和主观估计为假设分配概率(确保概率和为1,使排序有意义)。

通过诉诸你的先验信念,我们为你提供了两个工具来找出声音的原因:似然性,即在你目前正在考虑的特定假设下,你在房子里观察到的效应的概率;以及假设的先验概率(或简称”先验”),即你对该假设独立于你目前观察到的效应的概率的主观估计。

选择最符合观察到的效应但按该假设的独立概率加权的假设似乎是理性的。似然性和先验是贝叶斯定律的主要成分,贝叶斯定律是概率论的一个定理,被许多人认为是理性的范式。这个定律告诉我们,通过考虑似然性(即给定假设下证据的概率)和假设的先验概率(经过归一化使概率总和为1)的乘积,来更新给定假设(如啄木鸟假设)在某些证据(如听到某种敲击声)下的概率。对假设的这种概率分配被称为后验概率。那么最佳推理就是具有最高后验概率的假设。(本章末尾包含了贝叶斯定律的简要入门介绍)。

现在回到你在房子里听到的声音。有了似然性和先验,你可以得出一个好的假设:获得最高后验概率的假设。如果你在你的地区经历过许多啄木鸟,只遇到过少数窃贼,而且你真的不认为你的房子可能在一夜之间被发射到太空中,等等,那么你最终应该推理出啄木鸟假设(图2)。

即使在这个非常简化的表述中,贝叶斯推理为思考知觉提供了一种非常自然的方式。当然,我在这里说明这个问题的缺点是,头骨内没有聪明的小人有意识地执行因果推理。在我们将要发展的故事中,这可以追溯到亥姆霍兹,真正发生的是神经机制无意识地执行知觉推理。正如亥姆霍兹对导致知觉的”精神活动”所说的:

[它们]通常不是有意识的,而是无意识的。在其结果中,它们就像推理一样,因为我们从对感官的观察效应中得出关于这种效应原因的想法。即使我们实际上总是只能直接接触神经中的事件,也就是说,我们感受到效应,而从不感受到外部物体(亥姆霍兹 1867: 430)。

因此,我们将要谈论的是无意识的知觉推理。我们面前的任务是看看系统所做的如何能够有效地被conceived为一种推理形式。我们只需要接受亥姆霍兹的观点,即大脑能够无意识地经历我们为找出锁着的房子里听到的声音的原因而描述的那种推理。大脑使用贝叶斯定律推断其感觉输入的原因——这就是它感知的方式。核心思想相当清楚,并且具有令人愉快的普遍性:知觉问题本质上并不特殊,不需要全新的科学分支。相反,它不过是我们在科学和日常生活中经常面临的因果推理问题的一个版本。

虽然贝叶斯推理的知觉方法很有吸引力,但很快就出现了许多问题。首先,将知觉与理想理性的、概率的、科学风格的推理相一致,似乎相当智识主义。学习概率论和实施贝叶斯推理是困难的,但知觉是无意识和轻松的——这是成人、儿童和动物在不了解贝叶斯的情况下都能做到的事情。此外,有证据表明我们在显式贝叶斯推理方面做得不是很好——贝叶斯定律需要一些解释和练习,所以似乎对我们来说并不自然(Kahneman, Slovic et al. 1982)。说大脑”推理”或”相信”事物也有些奇怪。如果我们不知道贝叶斯,大脑在什么意义上知道贝叶斯呢?

就此而言,知觉的贝叶斯方法似乎并不直接涉及知觉现象学的全部丰富性,而更多的是输入原因的纯概念标记或分类(它似乎不是那么

关于视觉体验自行车,而更多的是仅仅将某些感官输入标记为”自行车”)。这种方法专注于分配主观概率,也没有立即开始为先验信念的来源提供令人满意的解释。正如我们将在这一章和接下来的章节中看到的,理论框架可以被发展来处理所有这些问题。

与知觉的推理图景形成对比的是另一种图景,在这种图景中,知觉不是假设检验大脑中推理过程的结果,而是一个分析性的、自下而上驱动的过程,其中信号从低级感觉刺激中恢复并逐渐组合成连贯的知觉。在这种替代性的非推理方法中,知觉是由大脑在从世界获得的输入中检测到的特征自下而上驱动的。粗略地说,输入的变化驱动知觉的变化,因此在任何实质性的、规范性意义上都不需要自上而下的推理。

关于特征检测方法与更具推理主义色彩的贝叶斯方法的相对优势存在很多讨论(综述和讨论见Rescorla(出版中))。不采用特征检测方法的一个原因是,它如何能够帮助解决我们上面提出的知觉问题并不十分清楚。这种理论争论在这里无法得到决定性的解决,但在下一节中,我将给出一个我认为很好的知觉效应示例,证明推理的必要性。

1593年,意大利博学家Giambattista della Porta报告了一种有趣的视觉现象:

[在双眼之间放置一个隔板,将它们分开,在右眼前放置一本书]

[进行阅读;如果在左眼前放置另一本书,不仅]

[无法阅读,甚至看不到页面,除非视觉能力]

[从右眼撤回并转移到左眼(Porta 1593;引自]

[Wade 1998: 281)。]

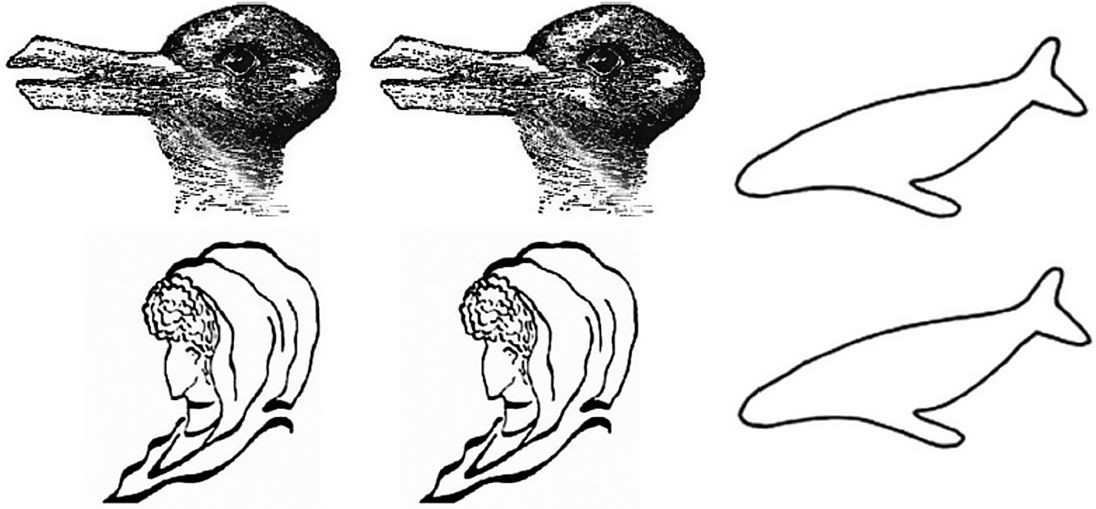

几个世纪后,Charles Wheatstone发明了立体镜,它使用镜子帮助分离呈现给双眼的图像,并在1838年也描述了这种在每只眼睛显示不同字母之间的知觉交替(Wade 1998;Wade 2005)。这种迷人的效应被称为双眼竞争(binocular rivalry),在Porta之后的400年里,它仍然是视觉科学中许多研究的活跃焦点。其背后的神经机制仍然未知,它不断产生新的有趣发现。正如Porta生动地表达的,是什么使”视觉能力”在双眼之间交替?

这是一个令人惊讶的效应,因为人们会认为如果向双眼显示两个不同的图像,它们应该以某种方式相互融合。如果向一只眼睛显示房屋的图片,向另一只眼睛显示面孔的图片,那么人们当然应该只看到一个面孔-房屋。但正如Porta和Wheatstone以及许多其他人所描述的,这并不是所发生的。大脑似乎以某种方式决定那里有两个不同的东西,一个面孔和一个房屋——知觉相应地每隔几秒钟在看到其中一个或另一个之间交替,有时中间会有斑块状竞争的时期。

我们将在本书后面多次回到双眼竞争,但现在请注意它对知觉纯粹是刺激驱动的、自下而上的特征检测这一观念施加了压力。在竞争过程中,世界中的物理刺激保持不变,但知觉却在交替,所以刺激本身不可能是驱动知觉的因素。很难不将某种推理能力归因于知觉系统。就好像知觉系统拒绝接受对混乱输入的合理解决方案可能是世界上存在面孔-房屋混杂物。

用贝叶斯术语来说,这种混杂物作为我的知觉输入原因的先验概率极低。相反,选择了非常”修正性”的假设,每个假设都有效地抑制了大部分传入的感觉信号。就好像当看到面孔时,视觉系统说”这很可能是一个面孔,不要介意面孔假设无法解释的总输入的所有部分”;当知觉然后交替看到房屋时也是如此。这种推理过程究竟如何进行是另一个问题,但很难看出我们如何能够在不诉诸某种推理的情况下开始解释这种效应。

回想一下对贝叶斯推理方法的知觉似乎相当理智主义的担忧。对此的初步回应是,至少在某些情况下,某种程度的推理似乎是必要的。当然,大脑可能只需要在像双眼竞争输入这样的特殊情况下求助于这种推理。然而,如果大脑进化出高度复杂的推理过程来处理它主要在高度人工的实验室环境中遇到的知觉情况,那将是奇怪的(尽管关于它有多不常见存在争论,见Arnold 2011;O’Shea 2011)。假设大脑总是使用某种推理过程来感知世界,而竞争是一种简单地使大脑的日常推理过程更容易被发现的效应,这似乎是合理的。

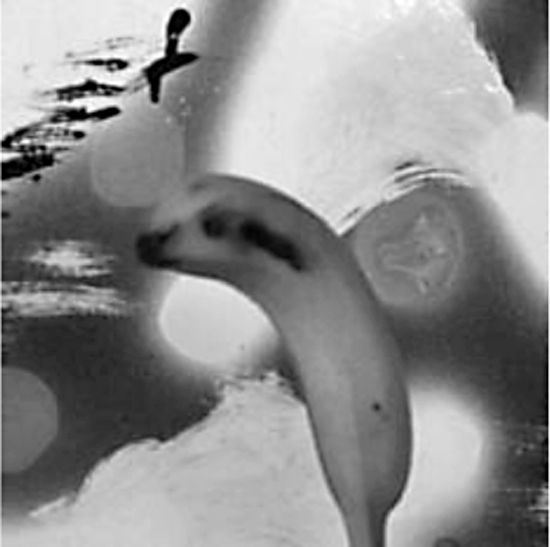

双眼竞争的一些奇妙特殊方面加强了大脑参与相当复杂推理工作的假设。1928年Emilio Diaz-Caneja(Diaz-Caneja 1928)发现,如果将两个图像切成两半并组合,使得一只眼睛看到,例如,半个房屋和半个面孔,而另一只眼睛看到房屋和面孔的另一半,那么呈现给每只眼睛的内容之间不存在竞争,

[呈现的] [感知的]

[标准]

[竞争]

[时间]

[Diaz-Caneja]

[竞争]

[左眼] [右眼]

相反,这是在面孔和房屋的完整、未切割图像之间的竞争(图3展示了Diaz-Caneja使用的刺激类型)。

这是大脑的一个卓越成就。亲自体验这种现象也令人震撼。它表明,即使竞争在某种程度上是来自每只眼睛处理的非常低级别的原始竞争的结果,这也不能是完整的故事,因为半个图像从每只眼睛获取并组合成连贯的、相互竞争的知觉。

同样,神经科学领导者Nikos Logothetis实验室的研究表明,如果眼睛的图像每秒钟交换几次,竞争仍以相对正常的方式继续。因此,如果你目前看到的是显示给右眼的面孔,那么即使右眼中面孔的图像被交换为房屋的图像,你仍将继续看到面孔(Logothetis, Leopold et al. 1996)。大脑非常显著地推翻实际输入,以便理解世界。

我与Andreas Roepstorff和Karl Friston提出了一个简单的贝叶斯故事,解释为什么在双眼竞争中一次只能看到一个图像。视觉系统接收到不寻常的总输入,例如,一只眼睛看到房屋图像,另一只眼睛看到面孔图像。有三个相关的候选假设来解释可能导致这种感觉输入的原因:只是房屋、只是面孔,或者是面孔-房屋的混合。系统将基于以下因素选择其中一个假设:(i) 它们的似然性,即房屋、面孔或面孔-房屋混合导致这种输入的可能性有多大,以及 (ii) 它们的先验概率,即无论实际感觉输入如何,你现在应该看到房屋、面孔或面孔-房屋的可能性有多大。贝叶斯故事是这样的:组合的面孔-房屋混合假设具有最高的似然性,因为它比单独的面孔或房屋假设能解释更多的感觉输入。但这种高似然性无法克服面孔和房屋可能共存于同一时空位置的极低概率(你偶尔可能会遇到位于房屋前面的面孔透明图像,但很难想象完全不透明的面孔和房屋在空间中的同一位置)。因此,被选择的假设,也就是决定知觉的假设,要么是面孔假设,要么是房屋假设;图4 (Hohwy, Roep-storff et al. 2008)。

对这一假设的一些经验支持正在出现。如果贝叶斯故事是正确的,那么可以推断,如果其中一个假设的先验概率上升,那么这个增强的假设应该在竞争中占主导地位。Rachel Denison及其同事(Denison, Piazza et al. 2011)使用不同方向的线条刺激每只眼睛以诱发竞争,并通过在竞争开始前短暂显示停止在水平或垂直位置的旋转线条,成功地使先验概率偏向其中一只眼睛的刺激。正如预测的那样,参与者更有可能选择具有最高先验概率的刺激作为他们的第一知觉。Zhou Wen及其同事(Zhou, Jiang et al. 2010)通过向参与者呈现文本标记和玫瑰的图像来诱发双眼竞争。他们通过添加嗅觉证据让参与者也闻到玫瑰,从而增加了玫瑰的概率。正如贝叶斯故事所预测的,参与者因此花费更多时间知觉玫瑰图像。

正如我们稍后将看到的,这个简单的贝叶斯解释还需要更多工作。首先,它没有解释为什么在双眼竞争中图像之间存在持续交替(第10章回到这个问题,并在某种程度上修订了Hohwy et al. 2008中给出的提议)。到目前为止所呈现的解释只解释了如何只选择一个图像用于知觉。尽管如此,基本的贝叶斯思想至少开始理解竞争的一些本质特征。

关于贝叶斯方法对双眼竞争和感觉处理理解的贡献程度,评审团仍未达成定论(综述见Blake and Wilson 2011)。虽然我不建议对竞争的诉求会一劳永逸地结束这场辩论,但它强烈表明,即使我们没有人在知觉中有意识地知道和应用贝叶斯规则,我们大脑中的知觉系统也以某种方式无意识地遵循贝叶斯规则。大脑为我们所做的确实是推理性的。我认为双眼竞争为知觉推理的辩护提供了一个特别好的案例,尽管Hermann von Helmholtz和此后的许多其他人在为无意识知觉推理概念的辩护中诉诸了许多额外现象。

这个提议是,大脑在意识不知情的情况下参与复杂的概率推理。这听起来可能像是视觉皮层和整个大脑中的神经元群体知道并应用贝叶斯法则。这样描述事情带来了我们可能称之为神经拟人主义(neuroanthropomorphism)的风险——不当地将类人特性归因于大脑,从而混淆个人层面的解释和次个人层面的解释。正如我们所看到的,有强有力的理由认为知觉是由大脑执行的无意识推理,所以问题是我们应该如何理解这个想法而不屈服于粗糙的神经拟人主义。

这里埋藏着一个巨大的理论问题,我们不会完全解决。但由于我将继续用大脑”推理”、“相信”和”决定”事情的术语来谈论,简要解释为什么我认为这种用法没有特别的问题可能是有用的。希望在本书的余下部分中,这样的用法会显得自然。

一个类比这个问题的例子来自计算机科学和人工智能研究:计算机芯片的组件在任何普通意义上都不”知道”它们正在执行的程序的概念。因此,关于软件如何真正与硬件相关存在理论争议。这种争议也在心理哲学中上演,其中关于心理状态的功能主义者认为,心理状态由功能角色定义,该角色在给定某种内部状态的情况下指定某种输入-输出概况。一个简单的例子:如果你有身体损伤的输入和尖叫以及从火中抽出手的输出,那么在你处于渴望避免身体损伤并相信移动手会有帮助的内部状态下,你就处于疼痛的心理状态。然后功能主义者讨论这种功能角色与扮演该角色的物理物质之间的关系,在我们身上这是大脑中经常被标记为疼痛矩阵(pain matrix)的扩展网络。

各种术语如”实现”或”具现化”可以用来描述角色与扮演角色者之间的关系,以及计算机程序与计算机芯片之间的关系(我在本书中倾向于使用”具现化”)。关于这些概念的确切含义存在争议,但对我们的目的而言,这种松散性并不重要。关于功能主义在多大程度上独立于神经生物学细节也存在争议。一些功能主义者认为,理解现象的关键是功能角色而不是其具现化,其他人坚持认为具现化是关键的。关于计算方法如何与功能角色以及神经生物学机制相关还存在进一步的争议(关于解决这一争议的精彩讨论,见Kaplan 2011)。尽管本书讨论的框架背后有重要的功能考虑,但也有来自大脑结构的神经生物学细节的直接动机,即其层次结构和大脑内信息传递的性质;这强烈暗示了贝叶斯大脑,通过预测误差最小化来实现,正如我们将在下一章中看到的。

很少有人会声称计算机不进行计算,因为其内部的硬件不知道程序中使用的概念和规则。同样,我们不应该声称大脑不进行概率推理,因为组成它们的神经元不知道贝叶斯法则。相反,我们应该声称,只有当我们理解硬件如何能够实现计算机程序中设定的功能角色时,我们才能理解计算机如何进行计算。同样,只有当我们理解神经元如何能够实现贝叶斯法则形式设定的功能角色时,我们才能理解大脑如何进行概率推理。完全理解这一点不会是一项微不足道的任务,但这样描述在某种程度上消除了贝叶斯知觉方法是粗糙的神经拟人主义的担忧:如果是这样,那么声称计算机进行计算也会是如此。

当然,这是对将贝叶斯术语应用于大脑的相当简要的辩护。其基础是一个更实质性的观点,基于相当无争议的想法,即大脑参与信息处理,而信息论是用概率论来表达的,贝叶斯法则就是从概率论中派生出来的(见本章最后一节关于这种派生的入门介绍)。因此,如果大脑的处理不能以在某种描述层面上顺利涉及贝叶斯法则的方式来理解,那就很奇怪了。Chris Eliasmith在一个论证中很好地捕捉了这种情感,他认为我们对心智的概念已经准备好超越符号操作、连接主义和动力学的隐喻:“我认为,我们现在能够理解心智的本质:它是一个复杂的、物理的、信息处理系统——即大脑——动力学的结果”(Eliasmith 2003: 494)。

在许多方面,这条广泛的推理路线是本书的推动力:有汇聚的证据表明大脑是一个贝叶斯机制。这些证据来自我们对知觉的概念,来自知觉和认知的实证研究,来自计算理论,来自认识论,越来越多地来自神经解剖学和神经影像学。对这些证据出现的最佳解释是大脑是一个贝叶斯机制。所以,通过推理到最佳解释,它确实是。我发现诉诸推理到最佳解释作为通过这场辩论的方式很有吸引力——尤其是因为这种推理类型本身本质上是贝叶斯的。

到目前为止,本章已经为使用无意识概率推理作为感知方法建立了论证。现在是时候考虑这种看起来相当严峻的推理如何构建丰富的感知体验了。

我使用双眼竞争(binocular rivalry)来说明感知中需要推理概念。竞争也可以用来开始关于感知现象学的讨论。在竞争中发生的不是看到两幅图片的不变、令人困惑的混合物,而概念判断在交替——不是你看到面孔-房屋的混合体然后想”这是一栋房子…不,这是一张脸…等等,不,这是一栋房子…“。使竞争如此引人入胜的是,改变的是你实际看到的内容,也就是说,推理过程驱动着感知内容本身。

我自己第一次体验竞争是在做厨房桌子实验时。我在桌子上放了一辆蓝色和一辆红色的玩具车(一辆保时捷和一辆货车),通过卫生纸纸筒卷观察每一辆,试图放松眼部肌肉使汽车出现在视野的同一位置。经过一番尝试和错误,它起作用了,让我屏息凝神。有一段斑驳的竞争期,我看到蓝车的碎片和红车的碎片,就像世界上的三个假设(在前一章中提到,见图4)在相互争斗。然后蓝色斑块中的一个开始扩散,突然我只看到蓝色保时捷,红色货车什么都没剩下,尽管我清楚地知道它呈现在我的一只眼睛面前。几秒钟后,货车的红色角落弹出来并扩散,抑制了蓝车的任何痕迹。

竞争的特点是实际视觉意识的非常戏剧性的变化。就好像大脑使用生动的心理颜料覆盖来自一只眼睛的图像。你看到的可能会让你做出概念判断,比如想”这是一辆蓝色保时捷”,但正是视觉感知本身在竞争中发生如此戏剧性的变化。用Helmholtz的话说,竞争是一个”奇妙的剧场”(“ein wunderliches Schauspiel”)(Helmholtz 1867: 776)。正是我们试图用概率推理来解释的那种感知现象学。

直接来看,感知推理的概念,穿着简单的贝叶斯外衣,似乎只是一个标签练习,可能让我们识别或分类对象。更难将其视为能够产生丰富感知内容的过程,实际看到一辆蓝色保时捷,或面孔的所有特征。似乎只有对所见内容标签之间的竞争(“我应该将这个输入归类为’蓝色保时捷’、‘红色货车’,还是’蓝红保时捷货车’?”)。所以现在的任务是:证明感知的推理方法能够适应感知本身的差异,而不仅仅是概念分类的差异。

这是一个重要任务,也是本书信息的核心。似乎我们刚刚做的贝叶斯移动如果我们只对解释关于感知的概念思维感兴趣,而不是解释感知本身,那就足够了。那么是什么使这成为专门关于感知的解释呢?

这个问题有答案。要看到这一点,有必要理解感知的层级概念。贝叶斯感知推理适用于感觉属性的所有层次,感知通常同时接受这些层次的广泛范围。这些感觉处理层次是按层级排序的,这是假设检验大脑解释的关键方面。

具体来说,这种感知推理的层级概念似乎能够捕捉到感知体验的核心内容,这使它与单纯的分类或标签区分开来,即感知总是从第一人称视角。不仅仅是我们看到一辆车,而是我们从自己的视角把它看作一辆车。当眼睛、头部或身体的运动改变我们对世界的视角时,我们视角体验的不同层次会协调变化。感知内容嵌入在皮质感知层级中,当我们的第一人称视角改变时,这种内容可能发生戏剧性变化。这告诉我们,我们对事物状态的描述,我们最终如何对它们进行分类,取决于在视角变化期间事物对我们来说更瞬时的样子。我现在阐述感知层级的概念,并试图捕捉我们感知现象学的这些方面。

世界充满了规律性。白昼跟随黑夜,季节相互跟随,权力大多会腐败,牛奶会变酸,有故障的刹车往往跟随事故,许多婚姻后面跟着离婚,等等。这些规律性具有因果性质:有故障的刹车导致事故,行星在太阳系中的旋转导致白昼黑夜的更替,许多隐藏的原因可以导致离婚。也有不规律性或噪音。牛奶变酸但确切何时发生有一些可变性,权力腐败但程度很难说。即使在最好的情况下,我们也必须接受一定程度的不可减少的噪音。感知要求我们从不规律性中提取规律性,从噪音中提取信号。在科学中,这通常通过在实验室中控制干扰因素并在因果链中明智干预来实现。在正常感知中,这主要通过跟踪和建模相关干扰因素来实现(并在行动、注意力和其他技巧的帮助下,我们将在第4章和第7章讨论)。

规律性存在于不同的时间尺度上,从几十毫秒到数百毫秒,到几秒、几分钟,甚至延续到几周、几个月和几年都保持稳定的规律性或规则。快时间尺度的规律性包括当你用手移动物体时阴影如何变化;较慢的规律性涉及你试图接住的气球的轨迹;更慢的规律性涉及人们倾向于如何回应你的请求;最慢的规律性涉及人们在金融动荡年份中的投票倾向。

通常,时间尺度与细节水平之间存在权衡关系。快速变化的规律性有利于细节;较慢的规律性更具一般性和抽象性。当我们考虑规律性允许我们预测什么时,这是有道理的。如果我想以很高的感知精度预测某事,那么我无法预测得很远,所以我需要依赖快速变化的规律性(出口民调比选举前一周的民调能更好地估计选民行为,但留给行动的时间更少)。另一方面,对更远未来的预测会损失精度,通常还会损失细节(根据我们目前的状态曲线,我可能预测我们在下周日对阵维京人队的比赛中会败北,但我只能在终场哨响前几秒钟才能准确预测我们会输多少分)。这种关系是复杂的,因为可能确实存在关于详细行为模式的长期规律性。例如,我可以预测每年九月墨尔本的报纸都会充满关于澳式橄榄球的词汇,即使我不知道这些词汇具体是什么。

规律性可以按层次排列,从快到慢。层次中的各个级别可以连接起来,使得某些缓慢的规律性在较高级别上与相关的较低级别、较快的规律性相关(例如,关于年度新闻周期中澳式橄榄球词汇频率的缓慢规律性与我最终阅读的词汇的快速规律性相关;如果我知道较慢的规律性,那么我对这些词汇出现就不会那么惊讶)。一个完整的这样的层次结构将揭示世界的因果结构和深度——原因如何在时空尺度上相互作用和嵌套。

因果结构和深度对感知至少在三个方面是重要的。因果相互作用通过阻止我感觉输入的原因与感觉输入本身之间的简单一对一关系,使感知推理变得困难,这在本章前面已经讨论过。物体之间以及感知者与物体之间的因果相互作用塑造了我们的第一人称视角体验(例如,当我们将物体举到阳光下时,阴影可能消失并揭示物体的真实形状)。最后,因果结构使我们能够根据我们所感知的内容来规划我们自己与世界的因果相互作用。

大脑以非常全面的方式响应因果层次结构的这种重要性:它在大脑皮质层次中维持的模型中重现了相互连接的层次结构。快速规律性在感觉处理流的早期得到处理(对于视觉感知,这发生在大脑后部的V1区域),然后随着感觉信号通过初级感觉区域向上传递到更高区域,处理的时间尺度不断增加。

层次结构还具有空间维度,这与我们迄今为止关注的时间维度自然契合。在层次结构低层级(如V1)中表示的快时间尺度规律性具有小的、专注于细节的感受野,只有几度,而后期处理区域具有更宽的感受野(例如,颞叶皮质中的20-50度)。感受野还具有相互连接的特征,使得宽感受野吸收在层次结构较低位置处理的较小感受野集合。

感知推理发生在这个高度相互连接的皮质层次结构中,因此可以直接利用其对无数因果关系的表征,在试图正确理解世界、构建第一人称视角以及为在世界中的行动定向能力方面(Friston 2008; Kiebel, Daunizeau et al. 2008)。我将首先探讨这个感知层次结构的一些特性,然后在下一章中解释它被认为是如何在大脑中产生的,以及它是如何被塑造的。

快速规律性在感知推理中以体验的变异方面的形式出现:感知捕获我们直接和不断变化的第一人称视角。每次第一人称视角发生差异时,例如当你的眼睛或头部移动或感知对象四处移动时,大脑需要为非常基本的感觉属性(如轮廓、阴影和方向)处理快速因果规律性。这些变化中的一些被抑制,如眼睛快速扫视运动引起的变化。但许多变化是有意识体验到的,如移动头部扫描眼前场景所引起的变化。

与此同时,感知中的慢速规律性以体验恒定方面的形式出现:感知取决于我们从即时波动的第一人称视角中抽象出来,并专注于对当前感官采样世界的具体方式不那么敏感的世界状态的能力。例如,尽管当你感知一个孩子打篮球比赛时,快速规律性存在显著差异,但你在整场比赛中感知到的是一个持久的对象,而不仅仅是一系列快速变化的混乱透视场景。正如Edmund Rolls——一个令人印象深刻的不变对象识别计算模型的架构师——关于视觉感知所说:

[大脑皮层视觉系统所解决的一个主要问题是建立视觉信息的表征,]

[这种表征允许对象和面孔识别相对独立于大小、对比度、]

[空间频率、视网膜上的位置、观看角度、光照等因素而发生。这些]

[由下颞叶视觉皮层提供的对象不变表征对于大脑中许多其他系统]

[的运作极为重要,因为如果存在不变表征,就有可能在单次试验中]

[学习关于对象的奖励/惩罚关联、该对象所在的位置,以及该对象]

[是否最近被看到,然后正确地概括到同一对象的其他视角等。]

[(Rolls 2012: 1)]

变异和不变感知之间的区别,如这里所定义的,最好被理解为程度问题,具有某种模糊的端点。随着感知越来越依赖于更慢的规律性,它变得越来越不变。例如,我们对人们作为持久对象的感知比我们对一个人对我们微笑时面部特征变化的感知更加不变。

在变异端的时间尺度有多快,或者我们即使处理了也能意识到的规律性究竟有多快,这并不完全清楚(有一些计算证据表明,非常基本和快速变化的感觉属性以贝叶斯方式处理,比如线条方向和长度的特征,见Rao和Ballard 1999)。在不变端的规律性有多慢也不清楚。为了说明,一个最大慢速规律性可能是整个宇宙的大爆炸-大挤压循环,但这种规律性很不可能,尽管我们可以用各种方式表征它,在调节持续的感知推理中发挥任何作用。

另一方面,光线通常来自上方这一相当恒定的规律性确实影响凸凹的感知推理(关于此的实验,见Adams, Graf et al. 2004; Morgenstern, Murray et al. 2011)。类似地,捕捉我们身体如何随着年龄增长和变化的慢速规律性被纳入我们对其他人随时间的感知中,并可能调节我们长期不见后看到他们时的惊讶程度。例如,我对那些似乎不会衰老的人感到惊讶。

因此,可以从表征因果规律性的时空层次角度思考感知中的不变程度。这产生了一个关于你第一人称视角的良好概念,即作为根据不变性排序和连接的实际感知推理。你的第一人称视角和我的将在我们进行不同短时间尺度变异推理的程度上有所不同,并且在我们在更长时间尺度上进行相似推理的程度上有所重叠。

这有助于解释感知体验的一个关键特征——它总是具有第一人称视角——从而帮助我们看到贝叶斯感知推理的概念如何涉及感知而不仅仅是对象分类。如果贝叶斯感知推理发生在因果层次的重现中,跨越广泛的时空范围,那么它既可以包含对识别和规划重要的不变感知,也可以包含更短暂第一人称视角特征的变异。

因果层次对于可信的感知推理解释至关重要。它提供了在一种过程类型内结合变异(第一人称透视)和不变感知的第一步。这一方面反过来涉及更多认识论问题,涉及我们了解世界事态以及我们自己如何在其中定位的能力。有时我们开始怀疑我们的感知推理是否正确,因为我们了解到它过度依赖我们的变异视角。这可能导致我们进行现实检验,并更好、更深入地从不同角度探索某些事态。在这种情况下,现实检验的目的是得出更有信心的感知推理,这些推理更牢固地锚定在不变感知中。类似地,我们对世界事态的感知知识取决于我们在世界中的个人轨迹,这是变异感知为我们提供信息的内容。变异信息的流动使我们能够跟踪我们如何相对于世界中的对象定位。因此,感知层次在我们如何构想自己的认识论角色方面发挥作用。这些认识论问题属于感知现象学的更深层面,它们似乎也与感知层次相关。我将在第7章中更详细地探讨其中一些问题。

知觉推理层次结构的基本思想是,在层次结构的每个层级上,我们都能更深入地探测世界的因果结构。但结构不仅仅是将不断增长的时间尺度层级一个接一个地堆叠起来。因果结构的一个关键要素与不同时间尺度的规律性之间的相互作用有关。这种相互作用以自下而上的方式运作,例如,支配轮廓、方向等的快速变化规律性帮助你更加确信你所看到的确实是属于一张持久面孔的鼻子。它也以自上而下的方式运作,即支配面孔的长期规律性(例如,它们往往附着在有头的身体上)有助于从面孔的输入中恢复快速尺度的变化(例如,当身体移动时鼻子投下的阴影)。要实现这种相互作用,必须在层次结构的不同层级之间进行广泛的消息传递。理解这些消息对于理解知觉推理如何运作至关重要(Lee and Mumford 2003)。

通过发展贝叶斯理论,Friston和他的同事(Friston and Kiebel 2009)提供了一个计算模型,该模型体现了跨层级的消息传递。一只鸟听另一只鸟的歌声时,正在提取歌声的快速时间尺度调制,并能随时间使用这些信息来提取关于另一只鸟的大小和力量的较慢时间尺度规律性;也许更强壮的鸟唱得更清晰、更有力,时间也更长。但相反,如果对唱歌鸟的大小和力量做出假设,那么这将有助于提取歌声快速尺度动态中的细微差别,否则这些差别可能会在噪声中丢失。低层级、快速尺度的规律性有助于在更高层级的假设中进行选择,而关于较慢规律性的更高层级假设则作为低层级规律性的控制参数。

这种类型的自上而下和自下而上的消息传递将知觉层次结构的各个层级联系在一起。视觉或听觉知觉的现象学本身并不仅仅是因果层面浅薄的感觉,然后我们可以随后用逐渐更深的因果结构的类别来标记——如果每个层级的处理在某种意义上是完整的,而消息传递只是将完全处理的产品发送到下一个层级进行分类的话,我们会期望这种图景。相反,图景要互动得多,具有强烈的自上而下对低层级活动的调制。也就是说,变异知觉本身浸润在因果结构中。我们发现很难将变化的光线和阴影的知觉与对其所属物体的知觉完全分离,整个知觉层次结构中的消息传递反映了这一点。

知觉层次结构各层级如何连接的这种图景因此依赖于层级之间的广泛消息传递。基于较慢时间尺度规律性的自上而下期望和较快时间尺度处理

以某种方式以自下而上的方式发送消息,可以指导更高层级的过程。图5提供了这一初步想法的示意图;在下一章中,更复杂的版本将阐释输入与期望之间相遇时发生的情况、先验期望来自何处,以及接下来会发生什么。

这种繁忙的并发消息传递模式是将在下几章中出现的假设检验机制的核心,只有到那时,知觉层次结构的力量才能真正被理解。

根据知觉层次结构的概念,我们现在可以重新审视关于知觉推理需要附加约束的问题。

知觉作为因果推理 33

为了在关于感觉输入原因的不同假设之间进行优先排序,系统需要诉诸先验信念。但先验信念需要比纯粹猜测更好,如果故事简化为先验信念直接基于我们试图理解的事物(即知觉推理),那么我们对它的解释将是循环的。也就是说,问题是在不产生循环的情况下解释先验信念。通过知觉层次结构中的相互消息传递,我们可以在某种程度上定位先验信念,尽管尚未解决这个问题。

一些先验信念体现在从更高层次传递下来的期望中。再次以鸟鸣为例,如果鸟类期望鸟鸣来自一个强有力的歌者,那么在层次结构中较低层次、更快时间尺度上提取单个音符的推理可以在这些长期期望的引导下进行。因此,先验期望是从层次结构中更高层次先前学到的最佳知识中提取出来的(这称为经验贝叶斯;简要介绍请参见Bishop 2007:第3.5章)。这可以以级联方式发生,其中非常高层次的期望通过中间层次的过滤,帮助塑造下面的许多层次。这意味着所需的额外约束并非直接从感觉信号中提取,否则会导致威胁性的循环或对启动过程的绝望尝试。

Helmholtz提到了一个有趣的先验案例,可以作为说明,在这种情况下是关于我们视野中不同部分的深度和颜色的长期视觉期望学习。他观察到天空中的云彩比地面上的物体深度透视要少,地面物体的颜色会根据它们是近还是远而发生变化。他似乎相当有趣地通过把头倒立来测试这一点:

[看起来,当头部倒立时,云彩获得了真实的深度]

[而地面上的物体看起来更像垂直表面上的绘画,]

[就像天空中的云彩【通常看起来的样子】。在这种情况下,颜色也失去了]

[它们与近处和远处物体的关系,并以其原始]

[差异向我们呈现。(Helmholtz 1867: 432)]

也就是说,当云彩出现在视野的下半部分时,它们立即获得更多感知的深度,当通常在地面上的物体出现在视野的上半部分时,它们失去深度以及由深度线索决定的颜色调制。许多人在飞行经过云层上方时都会体验到这种效果,注意到从这个角度观看时它们似乎获得了不寻常的深度和美感。对视野下半部分深度的长期期望允许从放置在那里的物体中提取信息,而对上半部分缺乏这种期望限制了我们提取深度信息的能力,即使对于放置在那里的熟悉物体也是如此。

这种层次化、嵌套推理的想法为解释感知推理所需的额外约束提供了第一步。这是贝叶斯讨论中标准做法的一个版本,当出现”先验从何而来?“这个问题时(Kersten, Mamassian et al. 2004; Friston 2005)。如果先验完全主观地设定,这是不令人满意的,如果不是完全主观地设定,那么我们似乎必须超越贝叶斯框架来提供它们。通过层次结构和经验贝叶斯的概念,我们可以说它们是从更高层次提取的。

但显然,这只能是解释的第一步。第二步必须涉及这些自上而下的先验是如何得出的,以及它们如何随时间变化。解释的这一步必须表明,嵌入在更高层次结构中的先验知识并非完全依赖于原始猜测。正如我们在下一章中将看到的,解释是先验本身由来自传入感觉信号处理的特殊反馈信号引导。

然后似乎出现了一个巧妙的解释循环:自上而下的先验引导感知推理,感知推理塑造先验。用如此简单的术语表达,这个循环显然不适合支撑感知推理:信息可以以完全空闲的方式传递,永远不会导致对世界的感知。诀窍是将这两个步骤视为连续执行(与其说是一个循环,不如说是一个螺旋),并赋予整个故事特殊的预测性特色。这是关键的预测误差最小化机制的工作,我将在下一章中讨论,它将解释先验从何而来。

贝叶斯规则是概率论中的一个简单结果,同时也是一个非凡强大的思想。首先看看这个简单结果是如何产生的,然后看看为什么它被选为理性和科学探究的典范,这可能会有所帮助。本节然后设置一些非常基本的正式符号,这些符号在后续章节中使用。

假设我们对两个随机变量D和C取特定值d和c的联合概率感兴趣。作为例子,假设我们对今年干旱会结束和我的电脑今年会坏掉这两件事同时发生的概率感兴趣。我们可以将这个联合概率写为

P(d, c)

转换这个表达式的一种方式是这样的:

P(d, c) = P(d|c)P(c)

这在直觉上是合理的,因为它只是说两个事件都发生的概率与在另一个事件发生的条件下一个事件发生的概率乘以那个另一个事件发生的概率相同。干旱结束且我的电脑坏掉的概率可以通过首先找出在我的电脑坏掉的年份里干旱结束的概率有多大,然后用我的电脑首先坏掉的概率来调整那个概率来找到。这是一种将概率链接起来的方式。

我们在这种表达式中串联概率的顺序并不重要。也就是说,我们同样可以问:在干旱结束的年份里,我的电脑坏掉的概率是多少,然后用干旱首先结束的概率来调整这个条件概率。因此我们可以说

P(d,c) = P(c|d)P(d)

但现在我们可以将这两个等式的右边结合起来,因为它们都等于P(d,c),因此

P(d|c)P(c) = P(c|d)P(d)

然后简单地在两边同时除以P(c)

P(d|c)P(c)/P(c) = P(c|d)P(d)/P(c)

然后清理左边

P(d|c) = P(c|d)P(d)/P(c)

这正是贝叶斯定理本身。对于我们的例子,它说在电脑坏掉的情况下干旱结束的概率,等于在干旱结束的情况下电脑坏掉的概率,乘以干旱首先结束的概率,然后除以电脑首先坏掉的概率。

这个定理本可能只是作为概率论的一个结果而被遗忘,但贝叶斯、拉普拉斯和其他人专注于它,试图思考如何在新证据面前更新信念。下一步就是理解为什么应该抓住这个简单的结果来达成这些目的。我们将区分模型和假设,模型可以容纳多个竞争或备选假设。例如,我可以根据抛硬币或掷骰子来建模结果。硬币和骰子对应于观察结果的模型。对于每个模型都有许多假设——例如,在硬币模型下解释我的观察的最佳假设是硬币朝上是反面。在本书中,我们主要处理假设h,在相关主体假定的模型m下。为了当前的目的,我们暂时搁置模型而专注于假设。

因此,对于贝叶斯定理的应用,我们需要考虑两个东西:假设h和一些证据e。证据对假设的支持有多强?直觉上,这取决于两个因素。首先,证据与假设的契合程度如何;其次,假设本身有多大可能。这两个要素反映了我们批判性思考此类问题的方式,即使我们在实际计算时经常出错。

比如说我们面对一个关于9/11世贸中心袭击的阴谋论。大规模、隐蔽的、国家驱动的阴谋假设极好地解释了证据:如果真的存在这样的阴谋,我们很可能会观察到爆炸和许多其他相关证据。也就是说,在阴谋假设条件下,证据的概率很高,P(e|h)。这大概就是为什么有些人开始考虑这种阴谋论的原因。

但随后我们很快想到,在不考虑这个特定证据的情况下,首先就存在这样阴谋的可能性有多大。当然,这个概率P(h)绝对是微乎其微的。所以我们说,即使阴谋假设确实可以解释很多东西,包括竞争假设无法解释的证据片段,我们也不应该相信它,因为它一开始就极不可能。但这只是运用贝叶斯定理的一种方式:我们将给定假设下证据的(高)似然性乘以(微小的)先验概率。我们感兴趣的是我们是否应该在现有证据e(即袭击等等)的情况下相信阴谋论h,也就是说,我们问”P(h|e)?“,我们回答”P(e|h)P(h)“。

因此,贝叶斯定理捕获了我们在给定新证据时调整对假设信念的两个关键要素。为自己演练一个似然性P(e|h)很低但先验概率很高的例子,以及一个既有高似然性又有高先验的例子,可能会很有启发性。

下一步是将得到的后验概率P(h|e)与其他假设h’的后验概率进行比较。然后我们可以对假设进行排序,最终相信并根据后验概率最高的假设采取行动。

幸运的是,这种关于信念的自然推理方式被概率论的一个结果所捕获,因为它告诉我们这样做在某种程度上是理性的(例如,在投注场景中,依赖概率论确保人们不会非理性地接受某些保证会让自己赔钱的赌注)。

注意在这种启发式处理中忽略了贝叶斯定理的分母(P(e))。这是因为它通常以稍微不同的方式写出,

使得它的作用是将得到的后验概率标准化为0和1之间的值,这在概率论中是必需的(这就是为什么概率通常报告为例如0.1或0.8,而不是7或42)。这个技术细节可以通过注意到P(e)是边际概率来说明,也就是e在所有假设条件下的概率之和。

对于感知的目的,以及本书的主要主题,关键思想是e是感官输入,h和h’是大脑中维持的关于世界状态的竞争假设。被选择的假设决定感知内容,因此信念和行动由大脑如何评估似然性并用先验加权来决定;下一章将探讨实现这一点的机制。

本章以因果推理的角度呈现了知觉问题,并提出了解决这一问题的贝叶斯方法。知觉是推理性的这一观点可能看起来相当理智主义,但我通过指出双眼竞争现象来论证推理的必要性,这种现象似乎无法在不使用推理机制的情况下得到解释。我也简要说明了为什么我认为将大脑描述为从事推理活动是合适的。

然后我论证,贝叶斯知觉推理概念不仅有资源来捕捉我们使用知觉来识别和分类世界事务状态的能力,还能捕捉知觉体验的现象学丰富性。实现这一点的核心工具是知觉层次结构的概念。

这个层次结构中的互惠性、自上而下-自下而上的信息传递似乎能够容纳知觉的变化和不变方面,以及我们知觉体验的第一人称视角性质。最后,知觉层次结构使我们能够定位先验信念,知觉推理必须利用这些信念来指导其选择最佳假设。这个假设对应于编码关于世界中隐藏状态的信念的概率模型的参数。这个模型具有层次结构形式,其参数被选择以在多个描述层面上为世界提供解释。我们还注意到选择模型参数(如选择假设的感知大脑)和实际选择可能包含不同参数的模型(选择大脑)之间的区别。后者可能是发展或甚至进化时间尺度上的长期过程。在本书中,我们将主要关注选择特定模型(大脑)的参数,其中参数的每种设置代表一个不同的假设。

知觉层次结构将在后续章节的许多讨论中发挥核心作用。它由我们将在下一章看到的预测误差最小化机制的复制构建而成,信息传递是这种机制工作方式的关键部分。

本章为这本书的主要信息奠定了基础。一旦我们看到知觉是推理性的并且发生在因果层次结构中,我们就能够看到知觉如何成为预测误差最小化的问题。接下来两章的任务是探索大脑中的神经机制如何实现概率性因果推理。一个重要的步骤是重新构想这种推理,使其更明显地表明像大脑这样的器官可以成为推理机制,以及这如何体现知觉体验的完整丰富性。

[页面14.] 通过提及这些纯粹的规律性,我想到的是Armstrong提出的作为非推理知识模型的法则类陈述,并被Fodor讨论为内容理论的候选者(Armstrong 1973; Fodor 1990)。

[页面14] 知觉问题的规范性方面的观点在(Kripke 1982)对语言意义的讨论中被最有力地提出;第8章将对这项工作有更多讨论。

[页面15] 某人试图通过提取统计规律性从房间内部理解外部世界的简单场景可能被称为”Reichenbach房间”,以Hans Reichenbach在《经验与预测》(1938)中的”立方体宇宙”例子命名。Eliott Sober (2011)讨论了这个案例并预示了主动推理概念的要素,这将在下面第4章中讨论。

[页面18] 到目前为止,对知觉的贝叶斯理论的描述是大大简化的。研究人员已经广泛地制定了贝叶斯主义应用于知觉和认知的理论方面,并在实验室中测试了其中许多(综述见Clark and Yuille 1990; Knill and Richards 1996; Kersten, Mamassian et al. 2004; Chater, Tenenbaum et al. 2006)。除了专注于知觉的贝叶斯理论外,还有影响深远的、更多认知应用的贝叶斯方法,涉及我们如何学习概念、习得语言、掌握因果关系,以及更普遍地,大脑如何成功地从稀疏样本中概括并在不确定性下应用这些知识(Tenenbaum and Griffiths 2001; Tenenbaum, Kemp et al. 2011)。

[页面19] Helmholtz在类似于我在此处的基础上论证了知觉中推理的必要性。他没有使用竞争作为他的初始例子,而是使用了当我们以正常方式侧视时视网膜上光的运动的模糊性与当我们用手指强行推动眼球时的对比(Helmholtz 1867: 428)。Helmholtz在《生理光学》这一版本的末尾,从第766页开始,以注意但也相当推理主义的术语讨论竞争。Ibn al Haytham承认知觉推理的必要性,因为他意识到撞击眼睛的图像存在光学扭曲和遗漏,如果没有推理,这将使相似性和差异性、颜色、透明度和书面语言的知觉变得不可能(Lindberg 1976; Hatfield 2002)。因此al-Haytham (ca. 1030; 1989)说”并非视觉感官感知的一切都被感知”

[纯感觉;相反,许多可见属性是通过判断和]

[推理[三段论]以及感知可见物体的形式来感知的,而不是通过]

[纯感觉本身][”] [(II.3.16);] [”][物体的形状和大小] [. . .][以及此类]

[可见物体的属性在大多数情况下被极快地感知,]

[由于这种速度,人们不会意识到已经通过]

[推理和判断来感知它们][”] [(II.3.26).]

[第20页][. [][”][这是一个令人惊讶的效应] [. . .] [”][] 竞争现象在1800年代中期就像今天一样是一个热烈讨论的话题。例如,Wheatstone批评实验]

[哲学家Thomas Reid声称他体验到了类似融合]

[混合而非竞争的现象(Wheatstone 1838:] [}][14)。Helmholtz评论了这些争议]

[并指出了双稳态感知中显著的个体差异]

[(Helmholtz 1867: 437] [–][8).]

[第23页][. [] [”][正如我们稍后将看到的] [. . .] [”][] Helmholtz精彩地预见了关于竞争现象和双稳态感知的核心]

[贝叶斯理论。他指出]

[有时] [”][对感觉印象可能存在众多比较和相应的解释。在这种情况下,对[印象]的解释会摇摆不定,使得观察者对不变的视网膜图像产生不同的体验,一个]

[接一个][”] [(Helmholtz 1867: 438;我的]

[翻译).]

[第23页][. [][”][该提议认为大脑] [. . .] [”][] 开始了解个人层面和亚个人层面解释之间差异的好地方是(Davies 2000)。关于功能主义有一个有用的概述(Braddon-Mitchell and Jackson 2006)以及对神经元机制和解释层次的科学哲学的综合研究(Craver 2007)。对某些物理属性][”][实现][”][功能角色的不同解释导致不同的形而上学结论]

[(Melnyk 2003; Kim 2008).]

[第24页][. [][”][很少有人会声称] [. . .] [”][] 关于过于理智主义和神经拟人化担忧的进一步讨论,参见(Chater,]

[Tenenbaum et al. 2006);批评见(Colombo and Seriés 2012);相关]

[辩护见Rescorla (出版中);另见(Phillips 2012),他在讨论Jaynes][’] [早期概率方法时回应了这类]

[挑战.]

[第25页][. [][”][在许多方面,这] [. . .] [”][] 最佳解释推理与贝叶斯之间的关系在Peter Lipton][’][关于该主题的经典著作]

[(2004)的第二版中得到讨论.]

[第26页][. [][”][这是一个重要任务] [. . .] [”][] 有一种更深层的方式来处理关于感知内容决定的这类]

[问题,这涉及感知关系是否决定感知内容,或者它是否是与世界中事物的一种更]

[简朴的关系;参见(Schellenberg 2010),她的观点似乎]

[与这里论证的观点相符;另见第11章的讨论.]

[第28页.] [[] [”][大脑对因果的这种重要性做出响应] [. . .] [”][] 关于听觉领域感知层次的一些证据,参见(Wacongne, Labyt et al. 2011)]

[他们显示低级别感觉输入的缺失可能令人惊讶,比]

[仅仅不同的低级别输入更令人惊讶,这种模式最好通过低级别输入与锚定在]

[较慢规律性的高级别表征之间的相互信息传递来解释。证据也由]

[Harrison等人提供(Harrison, Bestmann et al. 2011),他们] [发][现] [”][视觉和顶叶]

[反应从过去的负担中解脱出来,能够对]

[事件展开时的波动做出敏捷响应。相比之下,额叶区域更关注]

[较长时间尺度内的平均趋势,局部变化就嵌入其中。具体来说,[有]证据表明在前额皮层内存在表征]

[背景的时间梯度,可能扩展到包括初级感觉]

[和联合区域.][”] [关于前额皮层的时间结构,另见]

[(Foster 2001).]

[第28页.] [[][”][感知推理发生在这种] [. . .] [”][] 在本节中,我描述了]

[我称之为感知层次的各个方面。除了我重点关注的Friston和]

[同事们的工作外,还有层次贝叶斯模型(HBM)的重要发展,这些模型涉及我在这里]

[提到的许多问题和例子(Tenenbaum, Kemp et al. 2011).]

[第30页][. [][”][因此可以想象] [. . .] [”][] 关于] [第][一人称视角]

[和感知内容的概念,参见(Metzinger 2009)以及(Schellen-]

[berg 2008; Jagnow 2012)中的讨论.]

[第30页.] [[][”][因此因果层次] [. . .] [”][] 在这里我提出,我们进行现实测试的倾向]

[锚定在感知层次的不同层级中。更]

[抽象地说,这似乎与我们感觉到表象与现实之间、事物看起来如何与实际如何之间存在差异有关。Metzinger]

[用我们表征]

[内容中出现一定程度的不透明性来描述这一点,并以与我的处理方式相符的方式建议,由此] [”][[表]象与现实的]

[差异本身成为现实的一个元素,现在]

[可以对其采取行动或思考,加以关注,并使其成为]

[更仔细检查的对象.] [”] [(Metzinger 2004: 176).]

[第33页][. [][”][Helmholtz提到一个有趣的] [. . .] [”][] 我对Helmholtz的翻译,]

[原始引用是] [”][Ja es kommt wohl vor, dass bei umgekehrtem Kopfe die Wolken]

[richtige Perspective bekommen, während die Objecte der Erde als ein Gemälde auf]

[垂直平面出现,就像天空中的云彩一样。因此]

[颜色也失去了与近处或远处物体的关系,现在]

[纯粹以其独特的差异呈现给我们。][”] [第34页][. [][”][贝叶斯][’] [规则是一个简单的结果] [. . .] [”][] 关于贝叶斯规则有着大量的文献和]

[研究。这一切都始于这个简单的直觉,即它捕捉到了]

[权衡证据和调整信念的基本内容(两个很好的入门资源是]

[Howson和Urbach 1993;Bovens和Hartmann 2003)。也有很多]

[关于我们在有意识贝叶斯推理方面表现不佳的研究(Kahneman,]

[Slovic, et al. 1982; Gigerenzer and Selten 2001)。]

[预测误差最小化]

无意识贝叶斯知觉推理是开始解决知觉问题的一个吸引人的方法。需要推理来克服大脑在颅骨中的封闭状态,并解释诸如双眼竞争等现象。它可以承受一些初步的担忧,即它可能过于理智主义,并且可以在不同时间尺度上规律性因果推理的层次结构中被利用。如果这种层次结构的各个层次以某种方式进行丰富的自下而上和自上而下的信息传递,那么它就可以开始捕捉知觉体验现象学中其他难以捉摸的方面。

所有这些要素在前一章中都已讨论过,它们使我们能够更具体地解决知觉问题。在本章中,我们将看到层次知觉推理的核心机制是基于内部生成模型的预测、模型参数的修正以及预测误差的最小化。

正如我们所看到的,知觉问题始于这样的观察:我们的感觉输入与其在环境中的原因之间不存在一对一的关系。同样的输入可能由不同的事物引起,不同的输入可能由同样的事物引起。举例说明,当你看到某人挥手时,可能是因为他们想向你打招呼,也可能是因为他们想招呼出租车,等等,而且他们可以用许多不同的方式向你打招呼,比如点头、挑眉、挥手等等。仅凭感觉输入,不可能确定是否找到了关于原因的正确假设。这个问题通过贝叶斯规则来解决:如果我们以某种方式对假设有先验排序,那么我们可以选择排序最高的假设,并用其似然性来加权,即它与传入感觉信号的拟合程度。

现在的问题是:这个过程是如何被约束或监督的?按照迄今为止的描述,很容易从假设先验概率的病理排序开始,并推断出世界中完全虚构事件的存在。这是之前提到的问题,即必须对这个贝叶斯过程施加一些额外的约束。

如果约束来自某个已经知道正确答案的权威机构,那么我们只是将知觉问题转移给了这个权威机构。例如,如果一个计算机程序员训练神经网络对苹果和梨进行分类,那么我们会问程序员是如何形成正确的水果相关知觉推理以及她是如何编码的。当然,我们在生活中所做和学到的很多事情都受到周围更明智的人的监督,但我们也能够直接从环境中提取信息而无需这种监督。此外,外部监督只有在我们能够基于来自监督者的行为、言语和书面信息,对其信息的意义(以及原因)形成知觉推理时才有益,所以监督本身依赖于对知觉问题的初步解决方案。但如果约束不是来自已经知道正确答案的东西,那它可能来自哪里呢?

这是哲学家和认知科学、人工智能领域的许多其他工作者广泛思考的问题。从纯粹的工程角度来看,监督系统是完全可行的。但是,以典型的哲学方式,我们不会满足于此,直到我们对知觉推理有了还原性分析。辩证法是这样的:推理过程要么受到约束,要么不受约束。如果它不受约束,那么正确和错误推理之间就没有稳定的差异,推理作为规范性现象仍然无法解释。如果它受到约束,那么约束的来源要么已经参与了正确的知觉推理,要么没有。如果它已经参与其中,那么将约束来源作为知觉推理的解释并不构成还原性分析——它是循环的或导致无限回归。如果它没有参与其中,那么再次就没有正确和错误推理之间的差异。所以看起来我们根本无法解释知觉推理,而不陷入循环或回归。

预测误差最小化可以开始解决这个问题——或者至少以有趣的方式转化它(见第4章和第8章关于它是解决还是转化问题的讨论)。基本思想很简单,可以用最基本的统计学概念来说明。

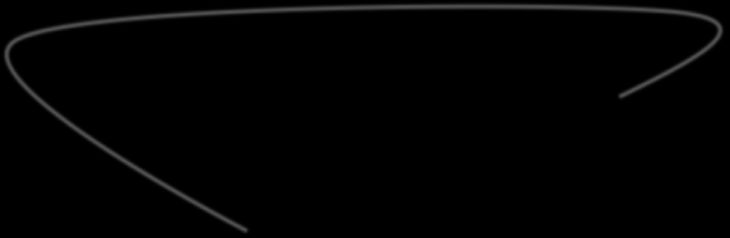

在统计学中,统计模型被拟合到数据上。一般来说,拟合得越好,模型就越好。例如,某个数据集的均值(或平均值)是一个模型(例如,给定一些降雨样本,我可以用这些样本的均值来建模日降雨量)。如果数据集的许多值都远离均值,那么这个均值模型拟合很差,而如果它们接近均值,那么拟合就很好。这意味着模型之间的差异

以及数据——误差——应该很小。因此,一般来说,数据等于模型估计值加上模型预测与数据之间的误差。这意味着我们越能最小化误差,模型拟合就越好。

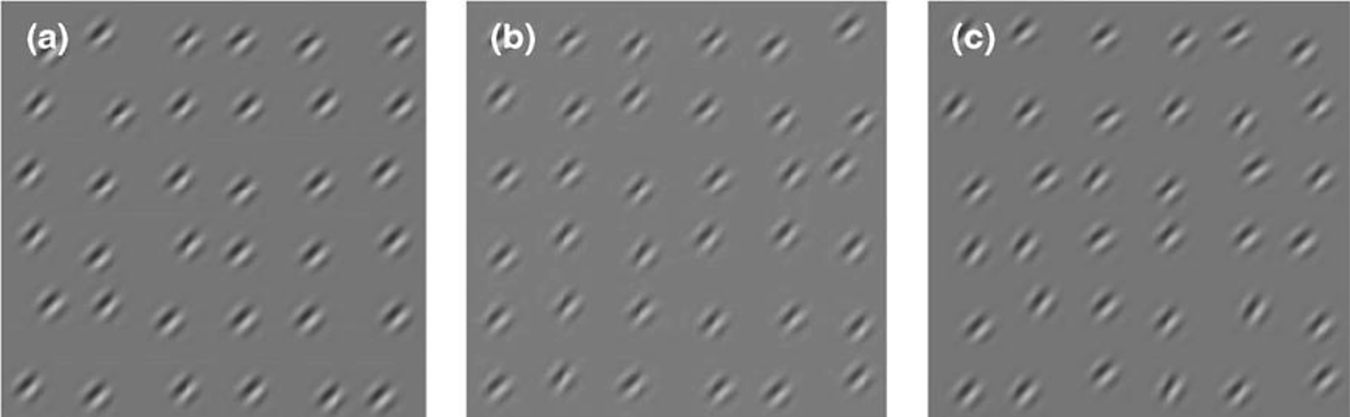

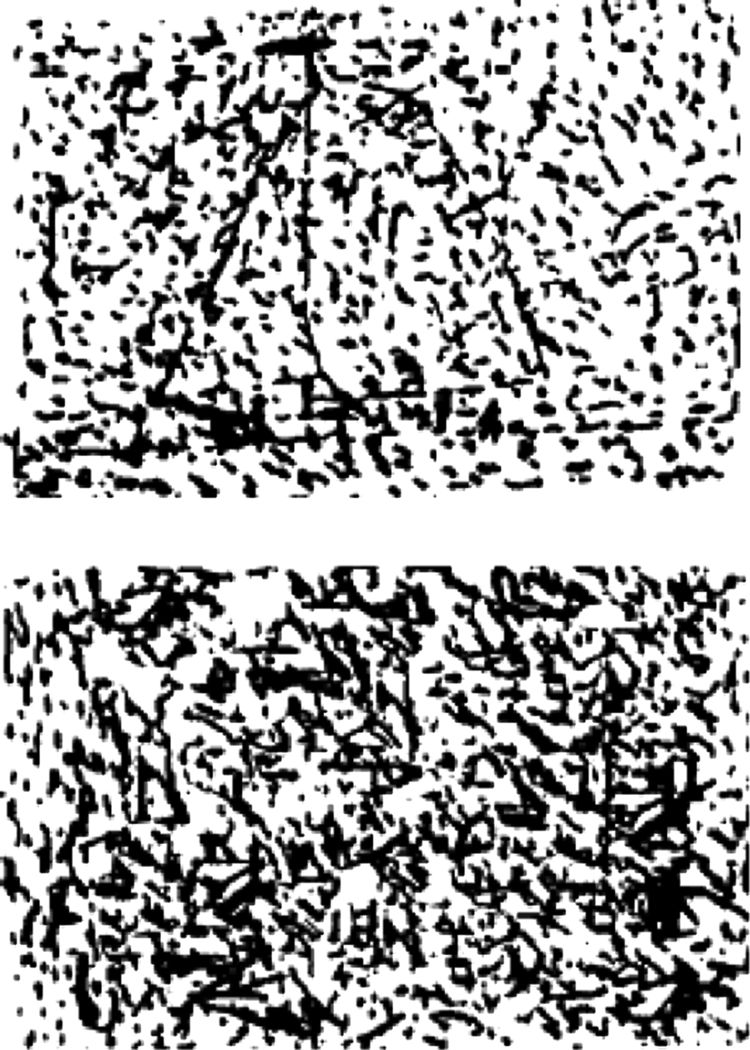

误差可以通过两种方式最小化。一种方式是改变模型。例如,从简单的均值(这是一个常数,因此是通过数据的水平线)(图6a)改变为绘制通过数据点的直线但倾斜的线的模型(一阶多项式);这个模型可能代表降雨量在全年中趋于减少,因此在一定程度上减少了困扰均值模型的大误差(图6b)。减少误差的另一种方式是更仔细地采样。例如,通过控制使数据点远离模型预测的混淆因子或噪声源。在降雨例子中,这可能是控制糟糕的采样方法;例如将测量计移离喷灌系统。我在这里更多地关注减少误差的第一种方式,将在第4章更多地讨论第二种方式。

统计模型可以用定量的方式进行比较。一个非常简单的统计方法是测量代表模型的直线到该直线上方或下方每个数据点的距离,将这些测量值平方以确保它们都是正数,然后求和。具有最小平方误差和的模型预期具有更好的拟合。在我们的例子中,平均降雨量模型比代表降雨量减少模型的一阶倾斜线具有更大的平方误差和。后者的模型更接近所有数据点,但三阶多项式会更好地拟合数据(图6c)。

将此应用于我们的感知案例,我们得出在那种情况下数据是感觉输入,统计模型是大脑中维持的关于世界原因的假设。简单地说,目标是找到一种机制,可以最小化传入感觉数据与假设所说数据应该是什么之间的误差。

到目前为止,统计图景一直相当静态且向后看的。但是像统计回归器这样的模型,它是一个函数,可以帮助我们更动态地预测接下来会发生什么。例如,回归器可能帮助我们准确地预期降雨量减少。

一个好的统计模型将以很高的准确性进行预测,一个差的模型准确性较低。例如,我的汽车运动统计模型允许我以一定准确性预测我是否能穿过街道。相比之下,我对板球和投球手的糟糕模型不允许我以任何值得注意的准确性预测如何击球。统计模型的预测与事情实际发生时收集的数据之间的误差就是模型的prediction error。这将是本书的核心术语。我通过看它产生多少prediction error来测试我的假设的质量,我能使它产生的prediction error越少,假设就越好。

44 The Mechanism

![A][B]

![C D]

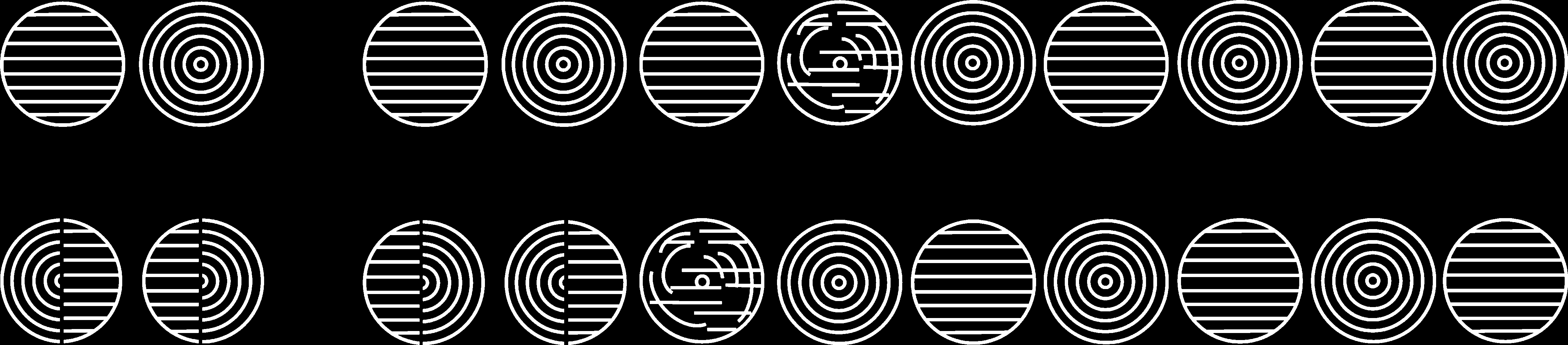

![图6. 模型拟合。生成虚线的函数是10个浅灰色数据点的实际原因。实心黑线绘制统计模型。在A中,模型是数据点的均值,给出数据点和直线之间的大平均差异。在B中,拟合了一阶多项式,给出了具有更小误差的倾斜线。在C中,通过使用三阶多项式进一步最小化误差。在D中,对10个数据点进行了过拟合,使用九阶多项式完全没有误差,但似乎无法准确预测第11个数据点(图改编自Bishop 2007: 7)。]

可以假设是(或者,用贝叶斯术语,其后验概率越高)。

当感知问题的统计版本以这些更动态的术语提出时,目标是积极使用假设来预测接下来会发生什么,并找到最小化随之而来的prediction error的方法。

这种思维方式也允许我们关注通过误差最小化拟合统计模型的一个重要问题。在降雨例子中,道理是我们应该找到具有最小平方误差的模型。这个模型将是误差为零的模型,这将由通过所有数据点的非常弯曲的线表示(图6d;数学上n个数据点可以用n-1阶多项式完美拟合)。然而,由于过拟合,这不会是一个好模型。模型表现得好像数据点完全没有噪声,所以试图完美地拟合它们。但数据总是有噪声的,所以更好、更真实的拟合将是不太弯曲的线(在图6中,灰色数据点由虚线图中所示的函数生成,加上噪声)。

Prediction Error Minimization [45]

通过考虑对预测误差的影响,我们可以看到这一点。虽然拟合现有数据的误差为零或接近零,但过拟合模型几乎肯定会对下一个数据点提供糟糕的预测。模型的投影方式将对现有数据集中的噪声高度敏感,因此容易错过生成数据的潜在模式(如图6d所示)。因此,在选择模型时,必须小心权衡误差最小化与过拟合问题,以使预测误差保持较低。对这一过程至关重要的是人们对样本数据中噪声水平的预期,因为这影响了对模型何时开始过拟合的判断。从启发式角度来看,完美拟合数据的模型本身是高度不可信的,因为它违反了我们的先验信念,即噪声总是大于零。这是我们将在第3章以及后续章节中详细讨论的主题。

因此,一些非常简单的统计思想可以用来捕捉预测误差最小化的本质,从而实现感知推理。将这些简单思想应用于感知的过程是:使用内部模型中的先验信念来生成感觉输入的预测,然后修正模型的预测(假设),或改变输入,以最小化预测误差(受噪声预期的约束)。这重复了贝叶斯方法的基础,但增加了至关重要的预测元素,允许迭代逐步程序,其中选择一个假设,进行预测,然后根据预测误差修正假设,在修正假设的基础上做出新的、希望更好的预测。这个过程然后继续进行,直到预测无法进一步改进,这有时涉及关于过拟合和预期噪声水平的困难决策。

如果这一切都以相当优化的方式完成,那么得出的假设必须接近真实世界的事务状态,至少在感觉输入中得到信号:在给定假设的情况下,没有什么是令人惊讶的,这意味着一切都是完全已知的(比较一下,如果我对你给我的礼物一点也不惊讶,那么我已经知道它将是什么——也许因为我检查了信用卡账单)。

这种迭代地趋向准确模型确保了感知推理不会陷入威胁性的解释循环,即先验期望指导感知推理,而感知推理反过来指导先验的形成。由预测误差信号指导的假设修正塑造了先验,确保我不会简单地看到我预测的东西并预测我看到的东西:原因是预测误差是由世界中物体引起的客观纠正,它塑造了推理。换句话说,我的预测总是被感觉证据所细化。

论断是感知产生于预测误差的最小化。这是充实感知推理的更实质性方式。重要的是,我们可以开始了解大脑中的机制如何做到这一点,因为现在有一个具体的量——预测误差,可以被测量和最小化。在接下来的内容中,我将对这种机制给出启发性解释,这涵盖了它的一些正式和数学方面。首先,我给出这个想法如何连接到第1章简单贝叶斯方案的要点。

预测误差最小化的想法是在基于世界内部模型的感觉输入预测与实际感觉输入之间创造更紧密的拟合。这对应于对通过感官给出的证据感到较少惊讶。这告诉我们应该看贝叶斯规则中的似然项,P(e|h),其中e是证据,h是假设。基本上,如果预测误差被最小化,那么似然就被最大化了,因为在假设和证据之间创造了更好的拟合。这反过来将增加假设的后验概率P(h|e),这是贝叶斯感知推理的目标。如果我们将其构想为似然函数,绘制为其可以取得的所有值的曲线,那么最大化似然的想法是有意义的。这条曲线的峰值就是假设最适合数据的地方,确定这一点在数学上变得可行。这不仅仅专注于似然,因为选择的假设将是具有最高后验P(h|e)的假设,它与P(e|h)P(h)成比例,因此由先验P(h)加权。此外,对于这个迭代过程中的每一步,旧的后验实际上成为新的先验,这样先验可以随着每一步改变。正如我所说,这只是暗示了正式技术和贝叶斯思想;在后面的章节中,我会为描述增加一点复杂性。

基本思想是最小化预测误差是感知大脑的首要目标和理解感知必须遵循的原则。

关于大脑如何实现预测误差最小化以及这对我们心智概念意味着什么,自然还有很多要说的。这个想法在计算神经科学和机器学习中正迅速获得影响(参见本章末尾的注释了解其一些来源);当我现在开始更详细地展开基本想法时,我依赖并解释这项工作。

一旦我们接受了知觉推理并不是一个过度理智主义的概念,它可能看起来是一个无害甚至不足为奇的感知机制提议。这只是大脑使用一种类似科学的试错方法,并从错误中学习的想法。这确实是

预测误差最小化 [47]

Gregory——假设检验大脑概念的主要建构者之一——所使用的广泛类比:

[继Hermann von Helmholtz之后,他将视觉感知描述为从感官数据和过去知识中得出的无意识推理,]

[感知被视为类似于科学的预测假设,但在心理上投射到外部空间并被接受为我们最直接的]

[现实。(Gregory 1997: 1121)]

这个类比是该框架的核心,我们稍后将以各种方式探讨它。然而,这个想法超越了与试错实践的简单类比。事实上,它深刻地颠覆了我们通过感官感知与世界关系的观念。标准观念是,感官传达丰富的信号,以某种方式代表世界事务状态,大脑以自下而上的方式被动地吸收这些信号。如果对传入数据有任何自上而下的解释,那这只是认知系统对关键自下而上信号的单纯反馈。在预测误差最小化观点中,这幅图景被颠倒了。世界事务状态的丰富表征在大脑感知层级维持的感官输入自上而下预测中得到信号传递。这些预测,可以说,查询世界并抑制预测的感官输入。结果是只有预测误差以自下而上的方式通过系统传播,并帮助修正模型参数(所以我们需要重新标记与图5中浅灰色向上箭头相关的自下而上感官输入为”预测误差”)。来自感官的自下而上信号的功能作用然后是对世界内部模型的反馈:

[皮质层级试图从高级原因生成感官数据。]

[这意味着世界的因果结构体现在反向连接中。前向连接仅通过传达预测]

[误差到更高层级来提供反馈。简而言之,前向连接就是反馈]

[连接。(Friston 2005: 825)]

这是一个具有挑战性和令人着迷的想法(另见Mumford 1992; Lee and Mumford 2003)。想想当我们早上醒来时会发生什么,感官数据开始以晨曦阳光、温暖被子的舒适、咖啡的香味、街上垃圾桶被倒空的声音的形式涌入。预测误差故事迫使我们将所有这些视为对世界神经模型的单纯反馈。相反,醒来时发生的是,大脑增加了对其假设的反馈范围,这些假设开始预测所有那些输入(关于睡眠和觉醒的这种观点,见Hobson and Friston 2012)。

在将大脑中的反向连接视为重要且在广泛贝叶斯框架内工作的研究人员阵营中,对于大脑中的前馈信号仅包含预测误差这一想法存在不同观点。其中一种观点是反向连接用于锐化传入信号,而不仅仅是用预测来抑制它(讨论见Kersten, Mamassian et al. 2004; Friston 2005; Kok, Jehee et al. 2012)。正如我们将在下一章看到的,我认为锐化中涉及的过程类型(特别是精度优化和注意)最好通过层级预测误差最小化来理解。

从某种意义上说,这种对标准图景的颠覆使知觉现象学与世界隔了一层。无论你感知到什么,都是通过处理误差信号而产生的。在你和世界之间插入了一个使用模型来解释感官输入的过程。你睁开眼睛看到一只鸟飞过:这种知觉内容通过预测感官输入并在飞行中对预测误差景观如何变化保持敏感而产生。

这意味着知觉内容是关于世界的当前最佳假设的预测。知觉推理总是试图使用其先验知识来预测和抑制系统正在接收的感官输入。这是我们将在本书中反复回到的主题。这种间接性已经在上面的简单统计例证中得到暗示。误差最小的假设是决定知觉内容的假设(图6c中的黑线),这个假设是内在的,受统计决策和噪声期望的影响,并且不同于构成感官输入样本的隐藏原因(图6c中的虚线)。

感知当然不是间接的,即不存在某种刻在心理屏幕上被某个小人观察的内在表征。这不是表征如何发生的非常吸引人的观念。它是间接的,即你现在体验的内容存在于你对正在进行的感官输入的自上而下预测中,而不是来自事务状态本身的自下而上信号。或者用我们简单的统计术语来说,它是间接的,即统计估计是从样本中提取的隐藏原因的数学表征(这种间接性主题在第11章中得到更多探讨)。

在预测误差最小化方案中,知觉必须与世界保持一定距离。但这种间接性并不意味着知觉缺乏监督,容易受到怀疑论攻击。回想上面的讨论,知觉需要额外的约束条件,需要某种形式的监督。同时也要记住,要想对知觉进行令人满意的解释,这种监督不能来自外部的知觉者——比如已经知道答案的计算机程序员。也不能来自知觉者本身(一个完全自监督的系统缺乏恰当的约束)。在采用间接知觉概念的预测误差最小化方法中,这个问题是如何解决的?

答案来自于我所认为的关于我们通过感官与世界关系思考方式的深刻逆转。决定知觉的内部模型的预测是由世界本身监督的。这源于将自下而上的感觉信号重新概念化为预测误差——作为对世界模型的反馈。预测误差本质上是一个反馈信号,告知大脑它还没有正确理解事物。

在传统的替代概念中,感觉信号被视为自下而上的驱动信号,用于检测世界的特征,我们无法辨别这种监督学习信号的基本概念。因此,我们要么通过采用外部学习类比(如计算机程序员)来寻找监督,要么徒劳地寻找某种自举式自监督。相比之下,只有当我们对预测输入和实际输入进行比较时,监督才会出现,因为我们可以根据它们之间的差异来修正内部模型参数。

这是解决知觉问题的一个特别优雅的尝试。我们在世界本身中找到了所需的额外约束条件——知识渊博的监督者。当然,这是最优解决方案,因为用一个简洁的口号来说:世界就是真理。反馈信号就是世界本身在我们身上引起的实际统计规律性。也许早期知觉问题概念中的错误在于寻找某种了解真理的监督者(程序员或系统本身)(关于此类错误的讨论,参见Eliasmith 2003;Eliasmith 2005)。预测误差最小化方法去掉了中间人,让监督者就是真理本身。

世界驱动的预测误差监督可以通过对世界快速变化状态的表征和对世界更缓慢变化参数的表征来实现。前者被认为发生在大脑的突触活动中(神经元在短期内相互作用的方式),后者发生在突触效能中(连接强度在长期内的设定方式)(Friston 2010)。第三种方式涉及精度(precisions),或预测误差的可变性,这与突触增益相关(单元的内在兴奋性;第三章将解释这个概念;第九章将其与注意力联系起来)。

这意味着知觉内容虽然在前面解释的意义上是间接的,但受到世界非常密切的、逐时逐刻的监督。这种间接性并不会立即威胁我们与世界的关系,因为知觉被紧密地约束着。但间接性确实存在:知觉内容存在于我们的预测中,这正是允许世界传递监督信号的原因。稍后我们将看到,这对我们检验知觉现实的能力以及我们认为自己对世界知觉的鲁棒性有重要意义(第7章、第11章)。

现在我们可以回到知觉层次结构背景下的额外约束条件主题,以及先验知识的运用方式。在第一章中,我们看到额外的约束条件是从层次结构的更高层级向下传递的——这就是先验的来源。但我们注意到这本身还不足以构成解释,因为这些先验本身也必须有某些约束条件。必须有某种东西以有利于知觉推理的方式塑造它们。

我们现在可以看到,先验是通过它们的预测在接触来自真实世界的反馈时产生的预测误差来塑造的。我们没有推理塑造先验、先验决定推理这样的无意义解释循环,而是有一个过程,其中先验期望根据它们产生的知觉推理的质量逐步得到塑造。预测误差使我们能够打破解释循环,将其转化为知觉问题的实质性解决方案。

为了使这一点发挥作用,预测误差必须是大脑可以访问和评估的客观量。这似乎是可能的,因为大脑确实可以访问由其自身假设产生的感觉输入预测,大脑也确实可以访问作用于它的感觉数据。它需要做的就是比较两者,注意差异的大小,并以任何能够最小化差异的方式修正假设(或通过行动改变输入)。鉴于比较的两个事物都可以从颅骨内部访问,它们之间的差异也可以从内部访问。不需要不可能地跳出颅骨,将知觉与真实世界中的因果状态进行比较。这些原因仍然隐藏在感觉输入的面纱后面,只能通过推理来获得。

这里的基本思想在某种程度上非常简单。如果大脑的某种状态要代表世界中的某种状态,那么它就应该承载相关信息。也就是说,如果某个神经群体n要代表世界中的某个原因c,那么理想情况下,n应该几乎在c发生时才放电,反之亦然。在这种情况下,n和c将是彼此的强预测器——它们的互信息将非常高(我在本章末尾对这个信息论概念提供了简要的解释说明)。另一方面,如果它们彼此完全独立,使得一个的发生与另一个的发生毫无关系,那么它们的互信息将为零。显然,考虑到世界和大脑中的噪声、歧义性和不确定性,互信息总是不完美的(这些思想在Dretske 1983年的哲学探讨中得到了探索;关于批判性讨论和发展,参见Eliasmith 2000; Usher 2001; Eliasmith 2005; Piccinini and Scarantino 2011)。

为了尽可能好地代表世界中的原因,大脑很好地采用一种需要最大化互信息的方法——在上下文中使其尽可能高。但大脑只能接触到c的代理,即感觉输入u。因此,它最多只能希望做一些能够最大化n和u之间互信息的事情。一个最小化预测误差的系统最大化互信息是一个显而易见的结果:n中体现的假设产生的预测误差越小,n越能更好地预测u的发生——即它们的互信息越大,表征就越好。因此,如果假设被修正以最小化预测误差,那么它们在表征世界方面就得到了适当的约束(基于外部世界通过感官被揭示的反怀疑主义假设)。

我们可以看到,如果我们从预测误差最小化的故事开始,那么我们得到一个增加互信息的系统。在这方面,该解释与其他感知和学习的信息论解释有共同之处(例如,Barlow 1961; Linsker 1988)。然而,它在获得互信息的机制方面有所不同,即由大脑后向连接中的生成模型引起的预测误差最小化。还要注意的是,描述这种预测误差最小化系统的原理不能直接从互信息的信息论概念中推导出来。因此,我们在这里特别关注预测误差最小化机制的特性。

有必要为这个故事增加一层复杂性。否则,我们将错过其吸引力的一个关键部分。为此,我将提供Friston对感知推理观点的极其简化版本(Friston and Stephan 2007; Friston 2010)。上面我们援引了互信息的概念来描述感知任务,现在我们进一步深入一些信息论方面。神经系统是一个信息通道,因此感觉状态应该能够用信息论术语来描述。做到这一点的一种方法是描述当前感觉的自信息或惊异度(surprisal)(Tribus 1961)。这是衡量某个结果有多令人惊讶的度量。直观上,对于不太可能的结果,这个量应该很高,对于非常可能的结果应该很低。因此惊异度是概率的递减函数:当概率趋向于零时惊异度上升,当概率趋向于1时惊异度下降。(形式上,它是在给定世界模型P(e|m)下结果(e)概率的负对数,其中每个模型(m)可以在其参数方面容纳多个假设(h)。)

现在从像我们这样的有机体的角度来思考这个问题。你的感觉状态(e)本身,在所描述的意义上,或多或少是令人惊讶的。但惊异度必须相对于你是谁(m)。特定抹香鲸和你的感觉状态将大不相同,但对你们两者来说可能同样令人惊讶。因此,我们需要首先定义生物的期望状态,然后将那些使生物偏离其期望状态的状态视为令人惊讶的。用概率来说,如果我们观察像我们这样的生物以及我们可能处于的所有状态,那么我们发现在某些状态子集中找到我们比在其他状态中找到我们的可能性要大得多。举例来说,在1000米深处与巨型乌贼搏斗时找到你将是极不可能的。诀窍是将此颠倒过来,根据我们最可能占据的状态集合来定义我们是谁——我们的表型(phenotypes)。

现在我们掌握了惊异度。如果你正在偏离你期望所处的状态集合,你就处于一个”令人惊讶的”状态,正是因为在那种状态中找到你的概率很低。这就是惊异度中”惊讶”的含义。你所处的状态(例如,遇到另一个人)决定了你的感觉输入,因为它决定了从世界到你感官的因果输入,所以现在我们有了对该输入的信息论特征描述。这与感知的因果观点是一致的,即使它是相对于你是谁来描述的,即相对于你由期望状态定义的表型(P(e|m))。

如果surprisal取决于感觉输入,那么我们应该能够看到知觉推断在某种程度上是与surprisal相关的函数。这个函数可能是什么?考虑到从某种意义上说,surprisal对生物而言是意外的,并且我们已经讨论过最小化预测误差,也许生物应该直接最小化surprisal?然而这是不可能的。生物无法直接评估某个特定状态是否令人惊讶,要做到这一点,它必须完成不可能的任务——对自身的无限数量副本进行平均(在模型可能考虑的所有可能假设下),以查看这是否是它预期处于的状态。正是由于这个原因,转向预测误差最小化是必要的:它提供了一种间接的、可处理的方式来处理当前状态的不确定性。

我们可以用优化某个可以评估且总是大于surprise的东西来替代评估surprise的问题。这就是自由能,或者在一些简化假设下,就是前面描述的预测误差。预测误差总是大于surprise,使得预测误差 = surprise + 知觉分歧。它总是大于surprise,因为知觉分歧是非负的(形式上,它是Kullback-Leibler分歧;关于这个概念的解释请参见本章末尾的注释)。这种分歧测量当前选择的假设与我们模型下真实后验信念之间的差异,

P(h|e, m)。以这种方式表达,最小化预测误差可以看作是最小化知觉分歧,从而确保我们选择的假设尽可能接近真实后验。至关重要的是,同时,surprisal的界限变得更小,预测误差随后成为surprisal的代理——这是我们原本无法评估的东西(Friston and Stephan 2007; Friston 2010)。我在下一章、第4章的后半部分以及第8章中会扩展这些公式。

这就是知觉推断应该与用surprisal描述生物感觉输入的关系。由于surprisal是从环境中接收的信息,预测误差最小化将使整体预测误差接近这一信息。换句话说,感觉输入成为世界内部模型的越来越强的证据P(e|m)(我将在第11章回到这个概念)。

这是预测误差最小化吸引力的核心部分。最小化预测误差(或自由能)同时做两件事。首先,它近似surprise,使得给定生物体倾向于采样定义其表型的感觉证据。其次,它迫使表型选择关于其感觉输入原因的合理假设。预测误差最小化不仅描述了表征发生所需的条件,还为大脑提供了一个可处理的任务,涉及它可以获取的量。这反过来为我们在大脑中找到执行这项任务的机制开辟了可能性,即抑制自下而上预测误差的级联自上而下预测(故事会有一些转折,我们将在接下来的两章中看到)。据我所知,没有其他表征理论能够达到这种程度:一个关于知觉的正式理论、一个由智能体存在所要求的可处理优化任务,以及一个能够实现它的合理机制。

注意,严格来说,到目前为止解释的知觉推断并不会改变surprisal本身——它只是在其上创建了一个更紧的预测误差界限。要实际改变surprisal,系统需要一种改变它接收的输入的方式,从而确保它能够保持在其预期状态内。这就是行动的作用,我们将在第4章看到行动也可以用预测误差最小化来处理。此外,第二部分和第三部分的大部分讨论将涉及知觉和行动在预测误差方面的紧密耦合。

知觉问题被介绍为一个逆问题:如何从对感觉系统的影响推断回世界中的原因。我们试图通过最小化预测误差如何减少选择的假设与将假设或原因映射到感觉输入的真实后验P(h|e, m)之间的差异(分歧)来隐式解决这个问题。这个解决方案在预测误差最小化方案中利用了许多贝叶斯方法。还有一个相关方面需要研究来完善这一讨论。

到目前为止,我们有一个产生假设的内部模型——我们可以称之为幻想——关于预期的感觉输入。这就是生成模型,它有许多不同的参数,这些参数共同通过层次结构产生幻想(假设)。特定的幻想可能在匹配传入的感觉输入方面做得很好,因此应该决定知觉。但这只完成了一半工作。为了识别输入的原因,生成模型需要被逆转,使系统能够识别产生幻想的模型的不同参数。如果系统无法执行识别,那么推断就相当浅层:系统所知道的只是接收到了某些输入,但不知道什么原因合谋产生了那个输入。

在某些情况下识别是容易的。当贝叶斯规则以直接的方式适用时,生成模型的反演就会发生,因为它将关于似然性P(ejh, m)的表达式反转以获得后验P(hje, m)。但是当生成模型具有以非线性方式相互作用的参数时,问题就出现了。那时要像那样把事情颠倒过来是极其困难的。问题在于,生成模型假设的许多相互作用的原因可能产生各种幻想感官输入星座的方式有无法处理的大量数量,试图明确整理或解卷积这些相互作用对大脑来说似乎是不可能的计算任务。通过这种方式,识别呈现了一个问题,这是大脑在试图处理最小化惊讶问题时为自己创造的。但是因为现在一切都已经转移到大脑内部,情况并非绝望。

解决方案是分层委派工作,让模型的反演隐含在最小化层次结构所有级别的预测误差中。处理层次结构每个级别的预测单元预测相对简单的东西,每个单元由来自下级的预测误差指导,并使其推理可用于来自上级的预测。如果所有预测单元都这样做,那么总体结果是大脑当前的假设或幻想分布在整个感知层次结构中,当它们的预测被一起查看时,这构成了模型的隐含反演(Friston 2008; Friston and Kiebel 2009)。没有从可能原因推断输入的额外计算步骤;特定的感官输入模型出现在分布式的、个别的预测步骤中,这些步骤在层次结构的每个级别都是内部一致的,一直到感官级别。世界的感知表征不是在大脑中任何专门用于生成模型反演的特定区域汇集起来的。表征出现在整个预测误差最小化机制层次结构的持续

预测误差最小化 [55]

预测活动中。

在某种意义上,尽管是贝叶斯式的,这更多的是机械性的而不是推理性的。每个预测单元只是试图阻止感官输入的流动,尽可能好地预期输入结果证明是做到这一点的好策略。在阻止这种流动的过程中,大脑碰巧表征了世界。这让我们重新审视神经人类中心主义问题——大脑是否以及在什么意义上必须”知道”和”应用”贝叶斯规则。使用预测误差最小化的概念,很容易看出大脑如何感知以及为什么这最好被认为是一个推理过程:它符合贝叶斯的规范约束。但机制本身的”神经硬件”并不是字面上的推理性的:神经元群只是试图产生预期其输入的活动。在做这件事的过程中,它们实现了贝叶斯推理。

感知出现在预测误差最小化中,其中大脑对世界的假设逐步接近由世界中的事物引起的感官输入流。这是一个优雅的想法,因为它给了大脑提取世界中因果规律并使用它们预测接下来会发生什么所需的所有工具,以一种对当前传递给感官的内容敏感的方式。

这个想法可以用更复杂的术语来阐述——最小化惊讶以确保智能体采样其表型特征的感官输入。这可以用最小化假设或世界的概率表征与给定感官证据的真实后验概率之间的分歧来表达——这种最小化必然调用感知的贝叶斯大脑视角并将概率表征的作用置于中心舞台。这种视角提供了一个关于预测误差限制生物惊讶的整体方式的解释。这种惊讶界限的想法是我们将多次回到的。

下一章讨论神经元群可以通过依赖来自其他神经元群的上下文信息和通过优化感官信号的精度来优化这个过程的方式。第4章将视角扩展到预测误差最小化在agency中的作用。在那一章的结尾,我们将有完整的预测误差最小化机制核心部分的描述。这将为本书的第二和第三部分提供信息。

56 机制

[第46页][. [][”][基本思想是最小化预测] [. . .] [”][] 本节已经阐述]

[了预测误差最小化的关键概念。这个]

[想法有很多来源,它已经以不同的正式方式发展。如前所述,我主要]

[从Karl Friston及其同事的工作中得到]

[线索。他们的工作发展和]

[扩展了Mumford及其同事的重要工作(Mumford 1992; Lee and]

[Mumford 2003)以及Hinton、Dayan及其同事的工作(Hinton and Sejnowski]

[1983; Dayan, Hinton et al. 1995),以及在机器]

[学习领域工作的其他人。一个重要的发展是Rao和Ballard的经典外]

[感受野模型(Rao and Ballard 1999)。这些想法也基于关于]

[‘分析通过综合’]概念的工作,见Neisser(1967)以及如文本中提到的Gregory——

[其中大部分深深受到Helmholtz的影响。其他早期工作见Jaynes,]

[在(Phillips 2012)中讨论和发展;以及Barlow(1958)和]

[Mackay(1956)的工作;相关的当代版本由Hawkins和]

George (Hawkins and Blakeslee 2005; George and Hawkins 2009). 一旦我们接受了科学推理的类比也是Jaynes相关形式概率框架背后的主要驱动力,该框架最近以类似于预测误差最小化方案的方式得到发展,参见如 (Phillips 2012)。

这个类比是该框架的核心。在这里,我将感知推理与更被动的自下而上的解释进行对比,后者可以追溯到经典的经验主义,如Locke (1690)。这也与视觉中更早的辩论相关,可以追溯到Lucretius和Ibn al-Haytham为内射理论的辩护以及对亚里士多德和其他哲学家的外射理论的反对,参见(Lindberg 1976)。Ibn al-Haytham因此论证视觉是光线击中眼睛的结果,而不是从眼睛发出某种射线的结果。如前一章注释中提到的,他也认识到感知仍然需要无意识推理。

这意味着感知内容是预测。尽管需要做更多的实验室工作,但已经有一些经验证据支持这些观点。一个预测是,当感知推理发生且一个模型获胜时,低层次的活动应该被抑制。有证据表明,在感知不连贯线段与感知连贯几何图形之间存在差异的研究中,对于后者,视觉流低层次区域的活动伴随着减少(Murray, Kersten et al. 2002; Fang, Kersten et al. 2008);另见(Lee and Mumford 2003)。另见(Summerfield and Koechlin 2008)和(Muckli, Kohler et al. 2005; Alink, Schwiedrzik et al. 2010; Smith and Muckli 2010)。第3章和第4章给出了更多经验研究的参考文献。

这里的基本思想在某种程度上是。在这里我提到了互信息(mutual information)的信息论概念,其思想是最小化预测误差的系统增加了互信息。引入这个概念和其他几个概念可能是有用的,稍微更正式一些(这里使用的简化正式记号是为了启发目的;我忽略了离散和连续概率分布之间的差异以及其他区别;参见如Dayan and Abbott 2001: Ch. 4, 8, 10; Cover and Thomas 2006: Ch. 2)。

首先,考虑什么使某个事件令人惊讶的非常基本的概念。如果它是经常发生的事情,那么它就不令人惊讶。如果它是罕见事件,那么它就令人惊讶。因此,高概率事件,如明天太阳升起,并不令人惊讶。相反,低概率事件,如太阳在超新星中爆炸,是令人惊讶的。这种惊讶作为不可预测性应该在一个随着概率上升而下降的函数中得到捕获。其次,考虑关于多个事件惊讶的直觉。如果两个事件是独立的(你得到加薪,北极的冰层融化停止了),那么从了解两者中学到的惊讶应该只是它们各自惊讶的总和。也就是说,我们应该能够添加惊讶。事实证明,对数满足这两个约束。也就是说,事件r的惊讶,标记为h,是

h P(r) = -log P(r)

其中可以看到,随着概率上升,概率的负对数下降。这个概念,h,是惊讶度(surprisal),在正文中有更多讨论。希望按事件的概率来平均惊讶度,以反映我们不期望不太可能的事件经常发生的想法。因此,当我们将惊讶度h(P(r))乘以事件的概率P(r),然后将它们全部相加时,可以获得惊讶的整体视图,这给出了熵H:

H = ΣP(r) log P(r)

熵本身并不说明某些观察(如神经活动类型中传达的那些)携带关于其他事物(如感知事件)的多少信息。为此,需要互信息的概念。为了将观察或神经元反应r与事务状态z联系起来,我们考虑在给定z的情况下r的条件熵,并制定噪声熵

H_noise = ΣP(z)P(r|z) log P(r|z)

这捕获了观察r中由于噪声而不是由于z的存在而引起的变异性。H然后是r中不确定性或变异性的总量,H_noise是r中由于噪声(即由于其作为z的探测器的局限性)而导致的不确定性或变异性的数量。如果我们从H中减去H_noise,我们就会得到r中由于z的发生而导致的变异性数量。这就是r和z之间的互信息I的度量

I = H - H_noise

(顺便说一下,I是对称的,所以z携带的关于r的信息程度与r携带的关于z的信息程度相同。)

因此,互信息是一个有用的概念,用于定量理解神经活动模式之类的东西携带某些信息意味着什么。我们应该对增加我们的头脑与世界之间的互信息感兴趣。本章描述了一个最小化预测误差的机制将增加互信息这一显而易见的观点。

[预测器与其预测内容之间的信息。]

[页码 51][。[][”][有必要增加一个层级][。。。][”][]这里我讨论][’][惊奇度][’][的概念。]

[请参阅前面的注释以了解这个概念的基本阐述。][页码 52][。[][”][简单地说,我们可以替换这个问题][。。。][”][]这里自由能的概念]

[与预测误差相关联。允许这种简化的假设与识别密度编码的高斯形状以及]

[它所允许的方程有关。]

[页码 52][。[][”][简单地说,我们可以替换这个问题][。。。][”][] Kullback-Leibler散度]

[(KL散度,(][D][KL][);有时也称为相对熵)对于预测误差最小化的正式]

[处理是核心的,因为它的正式性质(即,它]

[总是零或正数)确保预测误差是惊奇度的上界。]

[由于这是一个在正式文献中经常出现的概念,提供这些正式性质的]

[要点可能是有用的,更详细一些(参见,例如,教科书如Dayan]

[和Abbott 2001年第4、8、10章;Cover和Thomas 2006年:第2章;Bishop 2007年:第1、9、10章;]

[Trappenberg 2010年:第10章)。KL散度是两个]

[概率分布(或密度)(][P][和][Q][)之间散度的度量:]

D[][P][ð][r][Þ][ð][KL][P][jj][Q][Þ ¼][P][ð][r][Þ][log][Q][ð][r][Þ]

[当两个分布相同时,KL散度为0,否则它是]

[正数(即,][D][KL][ð][P][jj][Q][Þ][0][Þ][。它是散度而不是距离度量,因为它]

[不是对称的,所以][P][和][Q][之间的散度不必与]

[Q][和][P][之间的散度相同。]

[直观地说,KL散度的工作原理是这样的,因为我们感兴趣的函数类型(例如,][–]log[)具有或多或少的u]

[形图,因此连接这样图上两点的弦]

[永远不能低于它所覆盖的u形]

[图的部分。因此,KL散度等于或大于零,]

[这是作为惊奇度上界的关键性质,如主文]

[所述。]

[KL散度可以用之前注释中介绍的熵表达式来描述。如果熵是]

[平均描述随机变量][P]([)所需信息的度量,那么,如果其他变量][Q]([)是对它的]

[近似,其熵应该是描述第一个变量所需的信息加上它们之间的差异(参见Cover和Thomas 2006年:第2章)。]

[这样,如果最小化][Q][(例如,选择的]

[假设)和][P][(例如,真实后验)之间的KL散度,描述][Q]

[所需的信息必须近似描述][P][所需的信息。KL散度]

[就是熵的差异,或平均惊奇度。][页码 55][。[][”][有一种意义][。。。][”][]在说神经机制]

[不知道贝叶斯之后,我需要说明有一种方法可以继续这个辩论,]

[我将在第8章中简要涉及;这涉及信息]

[理论和统计物理之间的深层联系,这会引发这样的想法:实际上硬件]

[是信息理论的,因此从事推理活动(关于这类]

[问题的讨论,见Norwich 1993年)。]

感知推理是分层预测误差最小化的问题。自上而下的预测与实际感官信号进行比较,或与下层的推理进行比较,差异,即预测误差,被用作产生预测的内部模型的反馈信号。

这种方案听起来很像1950年代为压缩数据而发明的线性预测编码。然而,这些线性方案只有在世界只充满非常简单的、线性相互作用的原因时才会起作用。当然,世界充满了非线性相互作用的原因——这是让我们担心原因与效果之间关系不是一对一的部分原因。例子从简单的感知相互作用(如猫被篱笆部分遮挡)到深层复杂的规律性(如全球金融危机对应对气候变化努力的影响)。

至关重要的是,在产生感官数据时,不仅隐藏原因之间存在相互作用,而且世界的不同状态与由这些状态产生的感官证据相关的不确定性或噪音之间也存在相互作用。例如,视觉输入在白天比在黄昏时更可靠,鸡尾酒会上的低声耳语相对于安静月夜的交谈是对所说内容不可靠的指导。

感知体验充满了这些效果,因此预测误差最小化机制必须具有处理情境依赖性和情境敏感不确定性的能力。否则,预测误差最小化的想法将是不现实的简陋。

在试图适应情境和噪音时有一个指导约束:由于我们讨论的是一个仅通过感官从世界接收输入监督的系统,系统必须学习不同情境中的不同相互作用,并学习不同程度的噪音和不确定性。重要的是,这种关于情境、噪音和不确定性的学习必须仅基于可用的感官资源——我们不想产生感知问题的新迭代。

事实上,通过我们已经看到的感知层级,我们已经拥有了一些解释情境依赖性的工具。例如,考虑在栅栏情境中感知猫的任务。这种感官输入在时间和空间上的演化以非线性的方式依赖于猫及其情境之间的因果交互(以及观察者相对于它们的位置)。系统不能仅仅使用猫的假设属性来预测输入,它需要将栅栏的情境考虑在内。

对这种情况的识别需要机制具备在混合感官输入基础上分解两个原因的能力,使得获胜的假设是预测一只猫和一个栅栏的假设,而不是,比如说,一个栅栏和一些在栅栏板条之间排列的分离的猫片段。同时,预测的生成依赖于系统执行两个代表完整猫和栅栏的高层级模型参数的非线性混合的能力,使得预测符合实际的、混合的感官输入,通过层级向下传递,由部分被遮挡的猫在栅栏后面行走时引起。

在一个完全静态的世界中,原因的非线性混合和分解没有问题,因为输入在时间和空间上没有演化——完整猫假设和分离猫片段假设之间没有差异。但在实际世界中,关于世界的不同假设对输入的演化有不同的预测。例如,在完整猫假设下,会期待看不见的、连续的猫的部分随着猫相对于栅栏移动而变得可见。如果背景中的一点景观而不是猫的一部分变得可见,那么就会产生很大的预测误差。如果真的是一只完整的猫,那么完整猫假设会被青睐,但如果不是一只真正的、完整的猫,而是一组在栅栏板条之间整齐排列的分离猫片段,则不会。预测误差景观的演化有助于识别:正确的假设会随着时间作为最佳预测器出现。

在这个过程中,一个高层级的规律性被利用和精细化,涉及像猫和栅栏这样的物体的空间轨迹的交互。这种规律性可以在相对较长的时间尺度上预测感官输入,但不能非常详细。它可以预测一些猫的部分会变得可见,但不能预测这些部分具体会是什么样子。这些自上而下的预测作为低层级活动的先验,这促进了生成混合原因以匹配感官输入的非线性布局所需的过程。也就是说,在低层级,在板条之间看到猫的片段有很高的先验概率,这有利于低层级预测单元的某些活动胜过其他活动,从而隐式地有利于某些原因的某种混合胜过其他原因。

情境依赖性在很大程度上通过感知层级的时空特性和用经验贝叶斯术语描述的层级间消息传递来处理(回忆一下,经验贝叶斯是指先验从传入信号中学习和随时间形成的方法)。低层级相对”近视”,不能轻易看到情境,但得到相对”远视”的高层级的帮助,高层级反过来倾向于忽略精细细节。当各层级开始相互发送消息时,低层级的预测变得超参数化,也就是说,它们的活动部分由高层级决定,高层级的规律性通过不同原因的长期交互得到精细化。

很可能同一层级内的横向连接用于去相关预测单元,使得当特定假设开始作为具有最高后验概率的假设出现时,其他单元被逐步阻止影响推理(Friston 2002a; 2002b)。在不确定的情况下,例如当存在模糊情境或噪声时,许多不同的假设可以同时寻求预测输入,这可能是比逐个搜索假设更有效的策略。然而,当一个假设被认为足够好时,其他假设的活动应该开始消退,因为它们能成功预测的任何东西很可能只是噪声——这些假设被解释掉了。

类似地,来自”喂养”表现良好的预测单元的自下而上预测误差被青睐。也就是说,一个不断发展的预测误差信号如果能被特定假设持续地很好地解释掉,就可以假设是可靠的,因此在消息传递经济中应该被赋予更大的权重。正如我们稍后将看到的,根据预测误差的可靠性对其进行加权的这一概念对于系统如何处理噪声和不确定性以及注意的本质都是核心的(有关层级结构的背景和讨论,见Friston 2002a; Friston 2003; Lee and Mumford 2003; Hinton 2007)。

这些机制共同作用,突出层级感知中最佳预测因子和预测误差信号最可靠的部分。系统中仍然只有预测误差被向上传递,但存在帮助预测误差的正确部分与正确预测相匹配的机制。提出这些进一步的机制并不超出大脑所参与的只是预测误差最小化这一概念。相反,它们反映了预测误差最小化为了让嘈杂且依赖于上下文的感觉输入揭示世界所需的条件。要理解这一点,回顾前一章中预测误差最小化的统计核心以及统计学如何关键性地依赖于评估不确定性水平和置信度会有所帮助。

一个扩展的例子可以传达关于识别和生成如何在层级预测误差最小化中隐式出现的一些核心思想,使得世界的因果结构在大脑中得到重现。

想象被指派堵住一个大型、老旧、漏水大坝的洞。有许多种类的漏洞:大的和小的,持续的和时有时无的,等等。漏洞的发生、频率和性质都取决于另一侧的水压、水位、这一侧的消费、大坝的维修状态等等。但你对此一无所知。你的工作只是最小化整体漏水。你拿着有限供应的不同材料疯狂跑动,用来堵住不同种类的漏洞。

一段时间后,你开始注意到漏洞的模式:有些漏洞是大的喷涌式的,其他的更像涓涓细流,有些按特定顺序发生(“每当A位置出现有锯齿边缘的大喷涌时,大约十个涓涓细流会稍后在B位置出现”)。随着学习,你可能还会看到更一般的模式(“大喷涌往往会集体加剧”)。所有这些漏水模式的知识将让你更好地预期漏洞会在哪里出现并提前堵住。你甚至可能制作出有点像Rube Goldberg式的装置,用塞子、齿轮、轮子、绳子和长臂,可以堵住不同的漏洞模式。长期来看,你可能能够让装置的运作依赖于数月和数年的长期模式。这将捕捉长期季节性模式,如干旱、雨季等,当然你不知道这些是长期模式的原因。然后你可以让装置遵循诸如”如果预测B处的预堵塞到喷涌,也要在B周围预堵塞十个涓涓细流,除非过去几年整体漏水一直很低”等规则。

每当尽管你做了最好的预测,水仍然漏过时,你都可以调整装置。有时调整是在装置的局部臂上(“在B周围堵塞11个涓涓细流,不是10个”),有时调整涉及其更全局的特征(“漏水低于长期平均水平,所以不要担心涓涓细流”)。最终你将有非常高效的堵漏模式,机械装置的结构将携带关于作用于大坝另一侧的原因的因果结构的信息,包括局部水流和涡流的影响以及更长期的隐藏原因,如季节性变化和干旱,以及它们如何调节具体的漏洞模式。多层装置中的信息流将是双向的:持续的漏洞模式将增加长期季节性部分的活动,后者将反过来开始预期变化的漏洞模式。

我们因此得到了基于学习到的漏洞规律和关联而高度依赖于上下文的表征。它提供了大坝外水世界因果结构和深度的丰富模型。

然而,关键的一点是,在实现对大坝外世界因果结构的这种成功表征时,你不必试图表征它。你所要做的只是堵住漏洞,并在这项工作中受到未预期漏洞量的指导。同样,人脑表征世界所需的只是层级预测误差最小化。这里回顾前一章关于感知问题的更多信息论版本。这是预测误差是惊奇的界限,使得最小化误差抑制惊奇的想法。这就是我们在这里看到的想法的例子。大脑有点绝望地,但熟练地试图控制环境原因对有机体的长期和短期影响,以保持其完整性。在这样做时,世界的丰富、分层表征隐式地出现了。这是心灵和我们在自然中地位的美丽而令人谦卑的图景。

漏水例子开始变得勉强,但我们将继续使用它稍长一点时间。我们之前遇到的上下文依赖性概念,自然地从你使用漏洞模式中可用的所有统计信息来有效最小化漏洞的能力中产生。因此,这个例子有助于表明上下文敏感性不是预测误差最小化的外在因素。

当然,预测误差最小化并非从零开始。首先,进化和神经发育已经选择并塑造了一个大脑,即一个模型(m),在这个模型下,假设(h)可以根据它们的预测误差最小化能力被选择出来(如前一章所述)。同样,我们可以想象漏洞修补者配备了一些修补漏洞的工具,然后这些工具必须被有效地选择和应用。一个更完整的说明会为漏洞修补者配备不仅是修补漏洞的工具,还有一系列相连的水坝闸门,必须以分层的方式进行控制和堵塞。

然而,这个比喻有其局限性。一个局限性是我们想象有人——你——在做所有的堵塞和统计推断。在大脑中,并没有一个主体在进行预测。它是一个自组织系统,遵循最小化预测误差的简单规则,以便抑制输入(或熵无序)。(我将在第8章末尾回到这个问题)。

这个比喻还受限制,因为它没有捕捉到我们主动探索环境来检验我们的预测,从而通过我们的行动改变我们得到的输入这一想法。在大坝比喻中,这相当于改变大坝的位置和河流的流向等等。我们在第4章回到行动和预测误差最小化这一关键问题。

64 机制

现在,我们来看看这个比喻的另一个重要限制。作为漏洞修补者,你工作的核心部分是尽可能精确和高效地进行修补,你需要能够确定给定的漏洞是某种模式的一部分还是更偶然的发生。此外,因为你的修补基于统计推断而非确定性推断,你需要根据你的信心程度以及你对整体漏洞模式中可能发生的其他情况的预期来决定如何使用你的修补工具。这表明预测误差最小化需要增加一种评估感知推断信心的方法,从而处理精确性、噪音和不确定性,正如我们在本章开头所预期的。这是下一节的主题。

让我们转向统计推断方面更严格的说明。预测误差可以用(生成性)统计模型如何捕获样本的部分而非全部可变性来解释。未捕获的部分对应于预测误差。另一种理解预测误差的方式是从两个分布之间差异的统计推断角度,其中一个是期望分布(例如,原假设),另一个是测试分布。如果测试分布与期望分布相距足够远,那么这就是证据表明某种实验干预产生了影响。在这里,分布之间的差异可以被理解为相对于原假设的预测误差(举例说明,“如果这种物质不致癌,那么我们预测处理组和未处理组小鼠的寿命差异很小;但实际上存在很大差异”)。

这是一个标准的统计故事,与预测误差的概念相似。然而,我们需要关注的是我们推断这两个分布不同或相同的信心程度。我们不仅需要评估分布的中心趋势,如均值,还需要评估围绕均值的变异。大的变异经常出现在很小的样本量和设计不良的实验中,或者使用差劣仪器的实验中。样本中大量的变异应该让我们对分布之间差异的判断信心降低(Cox 1946)。从图形上说,两个高变异分布的钟形曲线可能如此宽广,以至于我们不确信它们真的不同(或相同)。对于非常窄、精确的分布,差异判断更容易做出。这就是我们应该追求的:对世界采样的精确性。

预测误差、语境和精确性 [65]

这个统计说明所揭示的是,预测误差的评估取决于系统对预测误差是真实的且值得最小化的信心程度。如果感官输入及其处理中的可变性总是相同的,那么关于信心就不会有太多问题:那样的话,只有分布的均值会发生变化。但是可变性水平中存在很大的可变性:来自世界的信号中的噪音和不确定性取决于并随着世界和有机体的变化状态而变化。在一种情境下,信号的可变性可能足以认定某事物为真正的预测误差,而在另一种情境下,同样绝对数量的可变性可能会削弱我们对它是真正预测误差的信心。同样,相同的均值差异可以根据噪音得到不同的解释,比如我们说”昨天我确信这两组测量值是不同的,但今天有了额外的外在噪音水平,所以即使新的测量值与昨天有相同的均值,我也不确信它们是不同的”。

决定此类变异性推理的是我们在不同情境中对变异性的预期。这可以用前面使用的模型拟合术语来表达。回想一下,在尝试将统计模型拟合到一组数据时,应该最小化模型与数据之间的误差。但是如果对数据集的变异性没有先验预期(其倒数等同于其精度),那么就无法合理决定多少拟合才足够。如果这个决策不是最优的,那么基于该模型的预测就不会很好。

将所有这些放在预测误差最小化方法下,我们得到以下图景:(i) 为了实现自信且高效的知觉推理,预测误差最小化应该以精度为目标。(ii) 精度只有在我们对预测误差的精度产生预期时才能实现。(iii) 精度预期必须基于世界中精度的内部模型。

也就是说,为了优化预测误差最小化,我们需要学习和预测精度。这意味着能够预测在给定情境下,预测误差信号何时可能是精确的。这是一种二阶知觉推理,因为它是关于知觉推理的推理。然而,它仍然是一个知觉推理问题,所以大脑需要提取与精度相关的规律,并使用这些规律来优化知觉层级中信息的来回传递。通过这样做,它可以优化对精度的预期。正如我们所见,这包括某些情境提供精确信号而其他情境则不提供的方式。其他例子包括一个信号的精度如何预测下一个信号的精度(例如,如果我恳求你”看这里!“,那么这让你合理地预测那边的下一个信号,无论它是什么,也会相当精确)。

到目前为止,我们已经看到,为了最小化预测误差,大脑需要参与优化其精度预期的二阶统计。这是关于知觉推理的知觉推理问题。但我们还需要了解在更机械的层面上这是如何发生的,以及它如何与前面描述的基本预测误差最小化机制相适应。在这里,指导思想是学习精度不能仅仅是为识别世界中的原因而描述的”基本”预测误差最小化的延续。它应该被理解为一种独立调节预测误差在知觉层级中处理方式的机制。

精度处理的基本目的是使世界的内部模型活动能够由可靠的学习信号驱动:如果对信号有信心,那么应该允许它修正假设;如果信心较少,那么它应该倾向于承担较少的权重。因此,信心的评估应该影响通过系统向上传递的预测误差信息的强度。因此,精度预期被认为在调节大脑中预测误差单元增益的系统中得以实现(Feldman and Friston 2010)。预期的精度越高,相关预测误差的增益就越大,它对假设修正的影响就越大。相反,如果信号的可靠性预期较差,那么预测误差单元会自我抑制,抑制预测误差,使其信号在整体处理中的权重降低。

从隐式表征世界的预测误差机制的角度来看,这种机制非常有意义。基本思想是,如果这种修正应该使这些模型能够产生更好的预测,那么不精确的预测误差就不能用来完善世界模型。这种不精确的信号应该比相对更精确的预测误差更严厉地被抑制,后者则在整体模型中被分配更多影响力。然而,在这两种情况下,都有预测误差的整体最小化,因为严厉抑制也会最小化预测误差。因此,处理噪声和不确定性的能力并不是预测误差最小化之外的东西。

不精确预测误差的最小化被描述为”严厉的”:信号不是被解释掉,而是被认为信息量较少,因此被抑制。然而,这与知觉层级重现世界因果结构的想法有更深层的联系。如果精度预期得到优化,预测误差获得增益或被抑制的整体模式将反映世界中实际的状态依赖噪声和不确定性水平。尽管抑制是严厉的,并且没有伴随着对世界中独特隐藏原因的识别,但它增强了大脑维持丰富的多层世界模型的想法。也就是说,该模型甚至涵盖了世界中原因与有机体之间因果交流的质量。

从外部观察,大脑将会在自上而下的预测误差抑制和自下而上的预测促进之间产生复杂的相互作用。这使得很难预测在各种脑成像技术和生理记录中可能观察到什么。自上而下的活动在抑制预测误差时引发活动,而精度优化(precision optimization)与抑制相对抗,进而引发更多自上而下的预测活动。为了理清各种感知推理情况下的活动模式,研究人员最好考虑全因子设计,考虑到关于可预测性的因子和关于精度的因子(这方面的例子,请参见Floris de Lange及其同事的工作;Kok, Rahnev等2011;Kok, Jehee等2012)。

基本机制的关键部分和过程现在已经介绍过了:通过自上而下的预测来最小化预测误差,以响应精度加权的预测误差。这个基本机制连接任何两个层级,并作为遍及大脑感知层次结构的基本构建块重复出现,如图7所示意。

这种预测误差机制的组合构成了感知层次结构,维持着对世界的丰富表征。为了实现这一点,大脑感知层次结构的每个层级都不需要”试图”表征世界,也不需要被自身或外部感知者监督。它只需要相对于其下一层级最小化预测误差,这确保它被世界中事态在其中引起的统计规律性所监督——因此大脑得以表征世界的因果结构。

我们看到的是,所有这些部分都直接受到最小化误差的要求所驱动;没有一个部分需要诉诸不同的、独立的原则。我们可以坚持这一个规则。这种极端的简约性是整个框架最大的吸引力之一。

本章剩余部分预见了考虑这个基本机制运作所产生的五个有趣问题。在后面的章节中,这些问题将在被置于语境中并被探索时再次出现。

预测误差最小化的基本机制在大脑的感知层次结构中重复出现。它将每对皮层处理层级彼此连接,使得一个层级的最佳预测为下一个层级提供预测误差输入68机制

通过这种方式,在处理层级之间存在精度加权消息传递的级联,从局部和短期延伸到全局和长期。

许多因素控制着层级之间的消息流。一方面,产生的预测解释并字面上抑制了自下而上的消息。低层级的预测可以被层次结构中更高层级的模型进行(超)参数化。我们也看到与精度期望相关的预测误差增益控制着预测误差通过系统向上的流动:期望精确的预测误差比不精确、质量差的预测误差消息被赋予更多权重。

这暗示了关于感知层次结构中推理的一些非常基本的东西。当给定层级面临预测误差时,该层级误差单元的增益决定了该误差应该多强烈地驱动更高层级预测单元的变化。大的增益将确保在更高的某处产生强烈反应,较小的增益将把大部分修正工作留给当前层级和更低层级。我们对精度的期望控制着那个增益,因此调节感知层次结构中修正劳动的分工。

这转化为自上而下与自下而上的平衡动态。更全局、长期和一般的表征往往以大增益响应预测误差。相反,更局部、短期和特定的表征以较小增益响应预测误差。这里,预测误差被视为学习信号,其中增益调节学习如何进行。大增益倾向于全局意义上的学习,大脑寻求在相对宽泛、细节较少的概括中包含所发生的事情,这些概括看到的是模式而不是个体差异。相反,较小的增益更倾向于局部化学习模式,其中特殊事物的个体特征是重点,而不是将它们拟合到更大的模式中。这些主题在第7章中有更多讨论。

但是预测误差增益也可以被理解为贝叶斯推理中因子的加权。当预测误差的增益较低时,产生预测的经验先验期望在感知推理中将获得更多权重。例如,假设我处在一个嘈杂或模糊的情境中,我不期望过多信任来自世界的传入信号——比如说,一个喧闹的鸡尾酒会。同时假设我无法放弃推理,我必须得出一个感知结论(也许我正试图与我喜欢的人保持对话)。那么由于噪音的存在,我会给感觉输入很少的增益,感知推理将相对更多地由先验期望驱动(“他真的被我的小笑话逗乐了;很好,进展顺利”)。或者,举一个更阴险的例子,如果你期望人们在谈论你,那么你比平常更有可能体验到在嘈杂的鸡尾酒会上有人大声说出你的名字。

自下而上——自上而下动态的一个极端例子可以在一个著名的幻觉效应中看到:将一个乒乓球切成两半,分别放在每只眼睛上,听收音机里的白噪音并放松一段时间(例如30分钟)。许多人会经历一系列不同的听觉和视觉幻觉,如简单的听觉体验(哔哔声、滴水声、低沉的隆隆声、沙沙声、嘶嘶声),复杂的听觉体验(火车、笑声、瀑布、滑旱冰、音乐、聚会),以及简单的视觉体验(雾气、黑斑、闪光、蓝色和黄色的光)和复杂的视觉体验(救护车、飞机起飞、面孔、上涨的水)。人们也有身体体验(倾斜、下沉、失重、被压扁、脱离身体、漂浮)(Lloyd, Lewis等人 2012)。

这种效应通常被标记为”感觉剥夺”,但实际上仍然有白噪音对感官的刺激以及创造一个弥散明亮的视觉Ganzfeld(即,乒乓球填充整个视野的广阔空间)。真正发生的是信号质量严重恶化。从预测误差的角度来看,这驱使参与者期望不精确性并关闭预测误差的增益。反过来,自上而下的预测在感知推理中获得了过度的权重。这些推理现在不受当前感觉输入的精确监督,因此变成了幻觉。似乎即使在感觉输入条件极其恶劣的情况下,仍有进行感知推理的冲动,即使这种推理几乎完全不受监督。大脑会跳到任何结论来理解其环境。

预测误差最小化机制的这一方面对我来说似乎对理解心智的工作极其重要。对精确性的期望是学习风格和策略的核心,也是我们在感知推理中权衡先验信念与传入感觉信号的方式。它关系到我们理解世界的方式;例如,我们无法”只见树木不见森林”的情况。它也关系到我们在不同情况下是感官的奴隶,还是被困在我们自己的先入为主中的程度。此外,不同的个体在如何设置其增益方面可能有所不同,这可能有助于解释感知推理中的个体差异。例如,在上述感觉剥夺研究中(Lloyd, Lewis等人 2012),在关于其日常体验的幻觉问卷中得分较高的人在感觉剥夺条件下也产生了更多幻觉。最后,它关系到我们应该如何从最基本的角度理解心智——世界关系。

我们将在第7章、第8章和第11章中回到这些想法。现在请注意,即使我们仍然只是在处理最小化误差的基本命令,我们也可以开始看到这个简单想法对我们理解心智的相当广泛和深入的后果。再次注意,关于精确性的后验期望与关于世界隐藏状态的后验期望以完全相同的方式优化;即使用预测误差。然而,在精确性的情况下,预测误差是关于隐藏状态的预期预测误差量(平方和)与基于关于精确性的当前信念预测的量之间的差异。换句话说,最小化预测误差的命令在形成关于状态依赖精确性的后验信念时再次发挥作用。

自上而下预测和自下而上预测误差信息传递之间复杂的、精确性加权的相互作用标出了一个特定的功能角色。精确性期望调节感知系统聚焦的位置和方式。特别是,它决定哪个信号获得优势,它决定存在世界性焦点的程度,而不是内在的、更一般的、思考的或漫游的焦点。事实证明,这种功能角色极其适合注意力。这产生了注意力不过是分层预测编码中精确性期望优化的想法(Friston 2009)。我们将在第9章中更详细地追求这个想法。结果将是预测误差最小化可以开始为理解意识感知和注意力以及它们彼此的关系提供一个统一的框架。

注意精确性优化在这里被呈现为一个推理问题。大脑必须以某种方式从其处理局限于的感觉信号中提取关于精确性的规律性。这里有一些令人不安的东西。

回想一下,精确性优化的需要之所以出现,是因为来自世界的输入具有状态依赖的噪音和不确定性水平,必须提取这些信息以实现评估感知推理中置信度的二阶统计。如果我们无法评估置信度,那么我们就无法使用感知推理来了解世界。如果系统以这种方式参与置信度推理,那么它似乎也应该参与关于置信度之置信度的三阶推理:它对获得某种精确性期望的正确性有多少信心?但这种统计阶数的激增必须在导致回归之前终止,否则系统的感知推理能力将受到抑制,因为它在置信度评估中永远不会完全满意。

通过类比,在普通统计推理中,评估均值,然后评估关于均值的变异,以确定是否应该将分布视为不同。如果我们也开始过度担心我们对变异的评估,那么推理的回归就会构成威胁。这就是层次贝叶斯推理发挥作用的地方:在某个层次上,先验信念变得无信息性,不需要考虑任何进一步的层次。这在精确性估计中得到了很好的说明,通常,精确性的精确性的精确性被假设为广泛的(无信息性的)概率分布。关于精确性之精确性的先验信念有时被称为超先验(hyperpriors)。简而言之,无限回归意味着无限深的层次模型,这本身是高度不可能的,因此不太可能体现在贝叶斯最优大脑中。

这表明精确性处理比一阶预测误差处理本身更加粗糙。在不同情况下设置增益的方式更容易偏离轨道,因为它本身不受像一阶统计推理那样严格、层次深度约束的限制。这是感知系统作为统计机器的结果,它只能处理来自世界的输入。如果在估计精确性时出现问题,这将表现为长期平均中最小化误差能力的下降。但这可能很难纠正,仅仅是因为机器的那部分缺少制衡机制。

换句话说,如果精确性存在问题,那么可依赖的现实检验就更少,无法解决这些问题。具体来说,可能倾向于用世界中的事态(一阶统计)来解释问题,而不是与信息通道(二阶统计)相关的问题。这应该让我们期望精确性期望(因此注意力)涉及与现实检验相关的各种心理疾病,如精神分裂症。这将是我们在第7章关于错误理解世界的方式,以及精神分裂症和自闭症讨论的一部分。

我们通常区分一方面的感知和体验,另一方面的信念和思想。同样,我们区分知觉和概念。当我在花园里看到和听到树上的笑翠鸟时,我不是在思考它,而是在体验它。当我之后考虑它是笑翠鸟还是凤头鹦鹉时,我不再体验它,而是在思考或相信某些事情。我们可以说,体验由知觉构成,思想由概念构成。

这些表征世界的方式之间似乎存在质的差异。然而,感知层次并不表明存在这样的差异。它似乎将概念和思维纳入更广泛的感知推理方案中。此外,它似乎通过预测误差信号的层次调节将知觉和概念以亲密的方式联系起来。

这里埋藏着一些深刻而复杂的哲学问题,我无法开始解决(见,如McDowell 1994;关于经验问题的哲学讨论,见Chadha 2009)。但我确实想暗示从坚定的预测误差角度来看这些区别是如何的。知觉和概念之间的差异似乎表现为通过因果规律的时空尺度从变异到不变性的渐进运动。因此它们之间没有绝对的差异;知觉在具有短预测视野的细节丰富内部模型中维持,概念在具有较长预测视野的细节贫乏模型中维持。在中间有一些我们可能更不确定的表征,在某些情况下我们将它们标记为”知觉”,在其他情况下标记为”概念”。当然,我们可以问自己是否对非常低级的知觉(比如笑翠鸟独特的叫声)有概念,哲学家很难给出不同的答案。我怀疑这是因为这些假定类别之间没有明显的区别。

更基本的类别,感知和信念的基础,是期望。表征锚定在内部模型的期望中,期望直接基于概率函数。知觉基本上是短期期望,概念是长期期望。这表明它们根本上是同一种事物,但也提供了一些原则性工具来进行区分,这些区分可能符合也可能不符合我们将状态标记为知觉或概念的倾向。概率函数可以是离散分布或连续密度,可能

我们倾向于视为思想和信念的表征更多地与离散分布(关于分类实体)相关,而连续密度更自然地与我们称为感知和体验的内容(关于连续或参数化量)相符。

感知和信念之间的另一个差异通常被认为是,我可以对不存在的事物持有信念,比如我之前看到的笑翠鸟或独角兽,但我无法感知这些不存在的事物。再次,我不确定这是在缺乏感觉输入的情况下思考心理过程的最佳方式。思考不存在的事物与试图想象(在脑海中描绘)这些事物并没有太大不同。在这两种情况下,都可能是在缺乏预测误差的情况下生成预测的问题,尽管这些预测处于不同的时间尺度,存在于皮层层次结构的不同级别中。这为梦境提供了一个有趣的视角,将其视为一个在缺乏精确感觉约束的情况下进行的生成过程。

对我而言,重要的是感知层次结构最好被理解为包含我们喜欢标记为概念的状态,并维持信念,此外还有感知。在这种观点下,概念和信念本质上与感知和体验相同,即期望。此外,感知和概念以复杂的自上而下-自下而上的方式相互作用并相互调节,这取决于如何在整个层次结构中最好地抑制预测误差。这引出了概念如何以及在多大程度上能够改变感知并因此决定我们感知什么的问题。这将是第5章和第6章的重点。

现在到了一个关键点,感知的基本预测误差最小化机制的所有部分和过程都已经集结完毕。我们已经看到层次化预测误差最小化如何能够解决感知问题,以及在这个过程中世界表征出现的意义。

但是到目前为止,我所描述的系统奇怪地被动:它在后退等待暴露于感觉输入中。它就像一个不动的藤壶,粘在岩石上,只能记录和表征流过的世界。就我使用了更主动的元素而言,我还没有在机制中明确为其留出空间。

例如,在一开始,我举了一个例子,其中对自行车引起的感觉输入演化的预测通过主动绕着它走来测试,看输入是否以自行车假设参数预测的方式改变,而不是像仅仅是自行车海报时感觉输入演化的截然不同方式。这不仅仅是对世界的被动观察,而是与世界的主动互动,其中一个人的感觉输入根据自己的运动而改变。贝叶斯感知推理和预测误差最小化显然还没有准备好处理这个问题。

这个局限性至关重要,因为用主动假设检验的术语来思考感知推理是如此自然。例如,Helmholtz和Gregory都培养的与科学的类比强烈暗示了实验特征的那种对世界的主动干预的作用。正如我们接下来将看到的,在预测误差最小化方案中,行动确实有一个自然但也深刻的作用。

第67页。“从外部看…”这里我讨论了在预测和精度加权增益的相反功能下预测预测误差最小化的大脑活动模式的困难。尽管完整的图景仍在显现,我认为提到的研究与精度加权预测误差最小化是一致的,另见Fang, Kersten等人2008年;Summerfield和Koechlin 2008年;Alink, Schwiedrzik等人2010年;Todorovic, van Ede等人2011年;de Witt, Kubilius等人2012年。

第69页。“解释掉的冲动…”这里我在推测感觉剥夺现象。注意,关于在这些条件下发生什么以及为什么会有相当多的讨论;讨论见(Metzinger 2004: 102)。这种效应相对容易自己尝试。

第70页。“预测误差最小化的这个方面…”精度加权预测误差的证据来自例如一项研究,该研究观察了在通过在不同程度的噪音中呈现视觉和听觉刺激来操纵精度期望的条件下大脑的基础活动水平(Hesselmann, Sadaghiani等人2010年):当期望精度时,增益似乎被调高,而当期望不精确时,增益被调低,自上而下的预测得到促进。

预测误差最小化作为大脑在感知推理中使用的机制的图景已经出现。这在许多方面都是一个极具吸引力的框架,包括以下特征:

它可以开始处理感知问题。预测误差最小化框架可以合理地回应为感知推理提供额外约束的挑战,以一种非循环的方式,没有恶性回归,也不过分理智主义。

通过诉诸感知层次概念,预测误差最小化可以开始适应感知体验现象学的各个方面,比如我们第一人称视角中变体和不变表征的混合。

当精度期望的概念和相应的

增益对预测误差的概念内置于机制中,这使得可以看到不同的整体处理模式如何产生,以及在不同情况下如何调节先验信念的参与。

所有这些的关键思想是让大脑——虽然被限制在颅骨内——不仅能够接触到输入的感觉数据,还能够比较这些数据与关于数据应该是什么样子的期望(在世界模型下)。两者之间的差异就是预测误差,这对大脑来说是一个可测量的量,并且可以作为反馈信号,影响其世界模型的选择方式和参数修正。

在上一章的结尾,我们注意到这呈现了一个相当令人担忧的、被动的画面,将我们作为感知生物。这个画面似乎让我们完全受制于各自的起点。一个显而易见的观察是,我们使用自己的能动性(agency)来改善我们在世界中的位置,当然,我们使用感知世界的方式来为能动性提供信息和指导。没有能动性,我们就会困在起点,无法改善我们在世界中的处境,很难理解为什么我们首先要花费精力来表征世界。

这表明预测误差最小化的想法至少应该与能动性的存在相一致。但不仅如此,感知推理应该被视为提供了使我们成为具有能动性的生物的重要组成部分。我们从事感知推理至少部分是因为我们需要对世界采取行动。

事实上,感知和能动性之间存在更深层的联系,这源于预测误差最小化的核心理念。感知和行动只是做同一件事的两种不同方式。

本章的计划是首先将感知推理与行动联系起来。这有助于强化感知推理很像科学假设检验的想法。这个故事的重要部分涉及我们的世界模型包含对自己的表征这一理念。然而,接下来会出现一些问题,促使采用更复杂和具有挑战性的信息理论方法。本章的第二部分旨在说明为什么行动对我们从根本上理解为什么以及如何进行预测误差最小化如此重要。随后探讨了从这种预测误差最小化的行动观点产生的问题。这有助于说明感知和行动如何在同一个预测误差最小化框架中统一。

本章以更一般的说明结尾,总结了预测误差最小化机制,并评论了为什么本书第一部分所呈现的框架具有吸引力,以及它面临的挑战。

感知推理被呈现为根据假设产生的预测误差来选择和调整关于世界的假设的问题。显而易见的结果是,大脑预测误差最小化活动的结果是增加心智与世界之间的互信息——使大脑的状态尽可能预测由世界事件引起的感觉输入。这种解释在很大程度上忽略了一个非常明显的点,即互信息也可以通过使来自世界的感觉输入更能预测大脑模型的状态来增加,也就是说,通过改变输入来适应模型,而不是改变模型来适应输入。

预测误差最小化的概念涵盖了两个适应方向。也就是说,感觉输入越能适应预测,模型预测的错误就越少。考虑到大脑的主要目标是最小化预测误差这一基本思想,我们应该期望它也利用这种不同的适应方向。也就是说,我们应该期望大脑通过改变其在世界中的位置和改变世界的状态来最小化预测误差,这两者都会改变其感觉输入。这可以用大脑使用行动来最小化预测误差的期望来概括。

确实,在感知中寻找行动的作用是很自然的。我们在感知世界的方式上显然非常主动。我们探索、检查、测试、仔细观察、感受等等,所有这些都是主动参与世界从而改变我们接收到的感觉输入的方式。这就是我从一开始就自然地描述感知的方式。在第一章中,我使用感知自行车作为初始例子,通过预测如果我绕着它走并且它真的是自行车而不是自行车的纸板海报,输入会如何变化,从而得出它是自行车在我面前的后验概率。找到一个没有主动元素的感知例子需要一些人为构造的情况,比如一个人被锁在房间里试图推断声音的来源,或者堵漏水的水坝的想法。这是有用的,因为我一开始就相当表征性的术语来关注感知。但现在行动需要恢复到我们对感知推理和预测误差最小化理解的核心位置。

在知觉中关注行动的另一个原因来自一个长期存在的类比,正如我们之前看到的,Helmholtz和Gregory都强调过知觉与科学假设检验之间的类比。科学假设检验典型地是一个实验问题,也就是说,科学家主动干预因果链以揭示因果关系。如果知觉像假设检验,我们就应该期待在知觉中有类似的干预概念。

更广泛地说,这与当代关于纯粹关联主义的统计推理和恰当的因果推理之间差异的辩论相关,后者基于以受控方式操纵独立变量的干预。尽管统计关联对因果推理是必要的,但仅靠关联能为我们提供多少因果知识是有限的。被动观察可以让我们猜测随机变量A和B之间的因果关系,但只有当我们主动测试它们时,我们才能知道是A引起B,还是B引起A,或者它们可能有共同的原因C(Pearl 1988;Pearl 2000;Woodward 2003)。

因此,在迄今为止所讲述的故事中,行动必须发挥作用:互信息可以通过行动得到增强,而行动显然参与了知觉。基本想法是大脑使用关于世界的特定假设,预测如果这个假设为真感官输入会是什么样子,然后主动选择性地采样世界以获得这种预测的感官输入。换句话说,大脑产生一个幻想,一组现在与当前感官输入不符的预测。这引发了一个预测误差,可以通过将幻想变为现实来最小化,也就是说,通过行动使自己进入预测的情境中。

这里有一个直接的挑战。依赖行动就是依赖于使感官输入符合我们的期望,这似乎使这个提议变成了与糟糕的科学假设检验更不吸引人的类比。如果大脑可以通过使用行动使世界符合其期望来完成其工作,那么它就应该采用容易实现的期望。例如,如果你预测黑暗,那么你通过闭上眼睛就能很好地最小化预测误差。显然,从长远来看,采用这样的策略是无益的。如果老虎正在接近而你通过闭眼来最小化预测误差,你的成功将是短暂的——当你关于不被吃掉的预测被违反时,你可能会经历其他预测误差。因此,我们需要弄清楚如何在预测误差最小化中适应这种适配方向,而不使整个解释变得不合理。

幸运的是,回答这个挑战很容易。回想一下,Bayesian推理的简单例子依赖于根据先验概率对假设或模型进行排序,然后用给定模型实际产生相关感官输入的可能性来权衡这个先验概率。这里先验概率为这种推理提供了所需的额外约束。在目前的情况下,也需要额外的约束,以免我们采用通过以上述短视和不合理的方式改变我们的感官输入而太容易确认的糟糕模型。不同之处在于,这次系统需要使用具有最高后验概率的层次假设,并将其投射到根据它主动测试世界。

因此,这个过程首先是根据后验概率对假设进行排序,这些后验概率来自前几章描述的知觉推理类型。然后系统主动采样世界,看看是否能产生符合首选假设的新感官证据。换句话说,我们应该选择性地采样符合我们预测的感官输入;关键是,我们预测这些感觉将最小化关于我们假设持续存在的不确定性。如果预测得到确认,那么循环继续——否则,产生这些预测的假设被丢弃,转而支持更好地最小化预测误差的更合理的假设。

例如,大脑接收到一些感官信息,通过使用Bayes规则,用预测误差最小化实现,它在给定输入的情况下,将正在看一张脸的假设排在任何其他假设之上。显然,如果它搁置这个假设而支持另一个假设,例如正在观察完全的黑暗,它就会在预测误差最小化中失败。这就是为什么假设的主动测试应该基于当前具有最高后验概率的假设的预测,在这种情况下是脸部假设。这排除了通过采用天黑的假设,然后预测黑暗并成功闭上眼睛来确认这一点,从而在行动中最小化预测误差的不合理和危险情况。该假设具有非常低的后验概率(除非是睡觉时间),因此不会是主动采样的良好基础。

情况是这样的。感知推理允许系统最小化预测误差,从而支持一种假设。基于这种假设,系统可以预测如果假设正确,感觉输入将如何变化。也就是说,它可以通过代理来测试假设的准确性,检验输入是否真的按照预测的方式发生变化。做到这一点的方法是停止更新假设一段时间,而是等待行动让输入符合假设。如果这没有发生,那么系统必须重新考虑并最终采用不同或修正的假设。例如,如果最高后验概率指向这是一个侧面男性面孔的假设,那么系统可能预测通过将视觉注视点向下移动到下巴,将获得符合这一假设的样本。如果确实如此,这进一步增强了这是男性面孔的概率;如果不符合,那么系统可能必须回去修正假设,使其期望输入的原因是女性或儿童面孔(关于面孔感知的计算建模,见Friston 2012; Friston, Adams et al. 2012)。

问题是,如果系统已经确定了一个假设具有最高的后验概率,为什么还需要进行这种主动推理?除了对假设进行排序,还有什么要做的吗?对此有两个答案,都与减少不确定性有关,即与预测误差最小化有关。

第一个答案是,在这些情况下,行动增强了推理的后验置信度。行动使得体面的推理变得更好。例如,在根据这一假设成功主动采样世界之后,我更加确信我正在看一张男性面孔。这有助于减少不确定性,特别是在获胜假设一开始并没有比其竞争对手高出太多后验概率的情况下。换句话说,行动可以帮助创造比单纯被动观察更强的预测误差最小化。

从这个意义上说,行动可以使预测更可靠——它可以使假设在竞争对手中更清楚地脱颖而出。仅仅感知本身无法做到这一点,它受制于传入感觉数据的变化,无法专注于一个假设并询问它是否真的正确。像往常一样,Helmholtz恰当地预见了这个想法:“我们不是被动地让自己只受到强加给我们的[感觉]印象的影响,而是我们观察[‘beobachten’],也就是说,我们将我们的器官置于那些能够最精确地区分印象的条件下”(Helmholtz 1867: 438)。

注意这并没有违反贝叶斯理论。贝叶斯法则告诉我们如何根据新证据更新信念。我们在这里所做的是根据新证据更新对之前获得最高后验概率的假设的信念,即通过例如主动移动我们的眼睛所获得的证据。

对于系统为什么要费心处理已经支持的假设这一问题的第二个答案是,这样做是高效和快速的。到目前为止我所描述的听起来缓慢而费力:我被动地坐很长时间,尽可能多地收集感觉证据,耐心地根据先验和似然对假设进行排序,然后通过根据其预测采样世界来主动测试最佳假设。但通常更快的方法是快速形成排序可能是什么的印象,然后主动测试我仅仅推测是最佳的假设。在主动测试中,我可以选择一个由假设极可能产生但偶然发生极不可能的预测。如果这个预测成立,那么似然项被高度加权,后验概率得到加强。相比之下,在被动观察中,我必须等待假设强烈预测的观察发生。

有一个相关的、更系统的原因说明行动可以帮助减少不确定性。在许多情境交互和其他因果关系的情况下,仅仅观察无法区分两个随机变量之间存在因果关系的假设和变量之间协变存在共同原因的假设。统计关联可以同样好地支持任一假设,只有先验概率的差异允许一个获得更高的后验概率。即使在这些条件下有一个受青睐的假设,它可能也没有被强烈青睐。这使得系统缺乏对其推理可靠性的信心。这是一种可以通过主动干预有效减少的不确定性类型。例如,如果对A的干预未能不变地改变B,我就可以排除从A到B存在因果关系。鉴于我们实际上可以进行因果推理,并且鉴于仅仅观察无法区分这种因果模型,我们可以看到我们必须依赖干预,即主动推理。

到目前为止我们有的是这样。如果系统可以作用于世界来改变自己的感觉输入,那么它可以测试自己的假设。它可以通过主要测试那些具有高后验概率的假设来以贝叶斯方式做到这一点,这些概率来自被动感知推理。以行动中获得的证据为条件(例如,当一个人的眼睛四处移动时),给定假设可以增加其后验概率。通过行动,已经选择的假设可以变得更可靠,因为它们非常有效地最小化预测误差。从测试感知模型这个意义上的行动因此是预测误差最小化的一个时刻——它是主动推理。

用贝叶斯术语来描述行动,听起来好像在感知推理和主动推理之间存在着明确的区别。从某种意义上说这是对的,因为它们与非常不同的功能角色相关:它们在模型和感觉输入之间具有不同的拟合方向。同样非常清楚的是,系统必须将模型的更新与基于这些模型对世界进行采样的行动区分开来。但这并不意味着系统需要有明确的非活动和活动时期。只要与拟合方向相关的功能角色得到尊重,我们就可以接受系统大部分时间都在移动。因此,从整体上看,获得某种感觉输入的概率取决于世界中的原因以及系统本身的行动。这使得感知推理能够考虑到由生物体自身行动引起的感觉输入变化。

这一点很重要,因为如果系统具有主体性(agency),那么它就可以作为一个隐藏原因与世界中的其他隐藏原因相互作用。因此,系统的世界模型需要包含一个关于自身及其在世界中轨迹的模型,就像它需要建模其他隐藏原因一样。

从这个意义上说,系统的自我模型与其对其他相互作用原因的模型之间并没有太大区别,比如我们之前考虑的猫和遮挡的栅栏。正如猫和栅栏之间存在非线性关系一样,像我们这样的行动系统与环境中的物体之间也存在非线性关系。例如,栅栏对猫的简单遮挡可以通过感知系统的视角以许多不同的方式进行调节(例如,关于栅栏后面是一只猫的推理考虑到了智能体在走过时不断变化的视角)。

这里再次需要引用感知层次结构。主体性发生在许多不同的时间尺度上,从眼睛快速注视新地方的极短微观扫视,到手部伸展运动,再到攀登山峰等长期努力。这些时间尺度上的行动对系统将接收到的感觉输入各自产生不同的相互作用效应。因此,智能体的内部表征需要适应这种层次结构,以便能够预测其行动对其感觉输入的影响;换句话说,使其自身的运动不会无意中增加预测误差。

在这里很难抗拒这样的诱惑,即认为这种多层次的内部模型在某种意义上是自我的模型——关于智能体是谁以及智能体是什么的模型(关于讨论,参见Metzinger 2009)。我确实会在后面的第12章中简要探讨这个有趣的想法。现在的重点是,内部生成模型需要包含一个关于自身的模型,这样它就能够解释自己的感觉输入,即使这种输入的变化部分是由自身引起的。这意味着系统可以学习并开始期待在给定某些行动时感觉输入如何变化的模式。例如,如果正在看的是一张脸,它可以预期在眼睛以某种方式注视时事物会如何变化。这些学习到的模式可以推动行动,因为它们本质上是对感觉输入将会是什么样子的预测,基于一个包含世界中隐藏原因参数的生成模型,包括作为自身的隐藏原因。

现在考虑在一个能够建模自身并能够行动的系统中行动是如何产生的。预测感觉输入的表征是反事实的,因为它们说明了如果系统以某种方式行动,感觉输入会如何变化。鉴于事物实际上不是那样的,就会产生预测误差,通过按照规定的方式行动可以使误差最小化。成为一个能够行动的系统的机制因此只不过是预测误差的产生和改变身体配置的能力,使得反事实的前提实际获得并且误差得到抑制。因此,行动并不是通过控制身体肌肉的运动命令的复杂计算产生的。简单来说,发生的情况是,只要存在预测误差,肌肉就被告知要移动。因此,身体的肌肉受制于大脑关于世界应该是什么样子但实际上不是什么样子的模型所产生的预测误差。预测误差因此是控制行动的简单机制。

对这种关于什么产生行动的说法的一个直接反对意见是,它暗示我们到达远端目标状态的路径存在很大的变异性。你可能预测如果你将手臂从位置A移动到位置B(或进行更复杂的行动,如攀登山峰)时你的感觉输入是什么样的,但到达目标状态将有多种方式。事实上,原则上有无限种方式可以将身体器官带入任何给定的状态。然而我们能够迅速且以相当统一的方式移动。对这种担忧的回应必须是,大脑不仅表征目标状态,还表征整个预期感觉状态的流动,即随着行为展开我们的感觉状态将如何变化。通过这种方式,行为可以通过预测误差以在线方式控制,在当前状态和目标状态之间留下很小的间隙。

在继续之前,我将做四个简短的评论来支持这种由对感觉状态流动的期待控制行动的想法。

首先,建模的感觉输入流动不仅涉及我们迄今为止一直关注的外感受性输入,即视觉、听觉和触觉输入。它还涉及内感受性输入,如唤醒状态、

心跳、本体感觉和动觉感知。这意味着,例如,如果本体感觉不如预测的那样,那么身体就没有按照正确的、预测的方式配置,预测误差将持续存在,直到反射弧成功实现预测。因此,预测误差可以通过这些更内在的感觉通道直接控制身体。我将以抽象的术语讨论这种控制,但请注意,它本质上涉及对生存至关重要的反射和内稳态,可以很容易地用最小化预测误差或偏离设定点的术语来表达。主动推理概念未来的一个关键解释任务在于将感觉运动预测的思想与更长期、更抽象的动机和行动概念联系起来。

第二,在控制层次结构的非常低的层级上,即在短时间尺度上监督运动的层级,很可能存在非常受限的、因此是自动化的身体配置参数repertoire。这将促进推理,因为对感觉输入如何变化的期望将被利用在这种简单的反射模式中,而不是从完整范围的可能运动模式中进行选择。这可能与低层感知推理似乎依赖于相当受限的模型参数类别的方式没有太大不同(例如,早期视觉皮层中不同细胞对受限范围线条方向的期望)。

第三,尽管动作是通过基于预期感觉状态流的预测误差最小化来控制的,但也可能为探索性行为留有余地。因此,运动有时可能以明显随机的”抖动”或向不同方向的游荡开始,以找出哪个方向能产生最佳的预测误差最小化。然后这个方向将被偏好,并最终导致目标状态。

第四,这个总体解释为如何触发动作创造了一个谜题,即代理如何从感知推理转向主动推理。这是因为对实际本体感觉输入和反事实本体感觉输入的评估之间会存在竞争。系统不是改变世界以适应反事实的预测输入,而是可能只是根据实际输入调整其本体感觉预测——它可能意识到自己实际上并不处于那种状态。这将阻止动作的产生。因此需要一种机制来确保代理性。一个有趣的提议是这种机制是注意性的,专注于本体感觉输入的精度(Brown, Adams et al. in press)。简而言之,如果反事实本体感觉输入预期比实际本体感觉输入更精确,即如果实际输入上的精度加权增益被调低,动作就会随之而来。这减弱了当前状态并使系统进入主动推理。成为一个代理者然后就归结为优化本体感觉的预期精度,这与我们对什么构成代理者的常识想法相去甚远。如果这是正确的,那么主动与被动运动应该以自生成感觉输入的衰减为标志。在许多领域都有这方面的证据,比如我们著名的无法给自己挠痒痒的现象(Blakemore, Wolpert et al. 1998)。这种挠痒效应应该是成为代理者的一个非常基本的方面,而不是能够被挠痒感觉体验中更表面的变化轻易破坏的东西。最近,George van Doorn、Mark Symmons和我(ms)通过观察挠痒效应如何在身体意象发生非常广泛、异常变化的情况下仍能存续,发现了这方面的证据:即使你与他人交换了身体,你仍然无法给自己挠痒痒。

到目前为止,我们有一个相当简单的解释,说明当适应方向是感觉输入被改变以匹配预测时,预测误差最小化如何解释动作。动作增强了对世界偏好模型的可靠性,当在包括行动系统本身的隐藏原因生成模型下,对感觉输入演变期望的预测误差被最小化时,动作就会产生。

这个提议有些奇怪。它是用通过对世界的感觉采样来测试预测的术语来表述的,但这个过程看起来更像是进行自我实现的预言。例如,系统的预言是它正在观看一张脸,这个预言引起一个预测误差,导致系统选择性地采样世界,直到误差被最小化。也就是说,通过预言它是一张脸这一行为本身,系统将做任何必要的事情来使自己进入预言得以实现的状态。

在自我实现预言的基础上构建感知听起来是错误的。然而,在本体感受和内感受层面,这正是生存的基础——这是生理稳态和生物自组织的基础(例如,维持体温和心跳);我将在本节后面更详细地讨论这一点。在外感受层面,我们已经看到,即使存在这种自我实现预言的元素,这也不会立即造成损害。首先,作为世界采样基础的预言不是纯粹的、毫无根据的预言或一厢情愿的想法。它们是关于世界的假设,有支持它们的证据。其次,预言并不保证会自我实现。世界可能不会配合满足这些预测。例如,当我视觉采样认为是从灌木丛中出现的面孔时,我可能会遇到惊讶——在眼睛应该在的地方只有树叶。在这种情况下,我可以无休止地坚持直到预测误差被消除,例如让朋友在正确的位置从灌木丛中伸出头来。

但大脑更常重新审视感知推理,根据在主动采样中产生的新感觉输入进行调整,并提出新的假设,然后成为新的更好的预言。

然而,有一个更深层次的理解,在这个层面上,关于自我实现预言的担忧能否以这种直接的方式得到解决就不那么明显了。要看到这一点,请回想第2章中预测误差最小化框架被描述为一种计算机制,其目标是最小化惊讶(即感觉输入的长期平均惊讶度或负对数似然)。由于惊讶度无法直接评估,该机制通过生成预测和最小化预测误差来完成其工作。从机制上讲,这是通过在时序有序层次的多个层面抑制预测误差来实现的。

这表明该机制应该能够改变惊讶度。然而我们之前注意到,只要我们使用严格被动的感知推理,实际上并不清楚惊讶度本身如何能够改变。惊讶度是衡量观察到相关系统处于某些条件下或具有某种感觉输入会有多令人惊讶的指标。很明显,这只能相对于其正常状态(我们最可能发现它所处的状态)进行评估。这个量无法通过感知推理改变,因为感知推理改变的是关于感觉输入的假设,而不是感觉输入本身。粗略地说,感知推理可以让你感知到你正朝着海底疾驰,脚上绑着重物,但无法做任何事情来改变这种令人不安的感觉输入,这种输入正迅速将你带出你的预期状态。从这个意义上说,讽刺的是,仅仅感知推理对于其声明的主要目的来说是无能为力的。

改变惊讶度的明显候选者是能动性(agency)。具有能动性的生物可以做出有用的预测,并对其环境及其在环境中的位置采取行动,以确保它保持在预期范围内。一个更不幸的无法行动的生物原则上能够表征其环境,但无法改变它接收的输入。

但是,就我们迄今为止描述的意义而言,能动性真的足以最小化惊讶度吗?基于概率偏好模型的选择性采样形式的行动可以通过改变感觉输入来改变惊讶度,但很难看出选择性采样如何能够最小化惊讶度。问题在于惊讶度是根据生物的预期状态定义的,如果生物被发现在这些状态之外,那么选择性采样无法将其带回,它只能使用主动采样使其对高惊讶度环境的模型更可靠。

似乎只有一种方法可以解决这个问题。生物需要拥有将其与预期状态联系起来的先验信念。如果它长期期望处于实际上是其低惊讶度状态的状态中,那么它将采样世界以最小化这些期望与它实际发现自己所处状态之间的预测误差。在它能够最小化这个误差的程度上,它将最小化惊讶度,尽管当然它可能距离低惊讶度如此之远以至于无法找到回去的路(例如,在深海中脚上绑着重物)。这些期望定义了生物,因为它们告诉我们它的预期状态,从而告诉我们它的表型。

毫无疑问,这个想法是预测误差最小化框架中一个雄心勃勃且具有挑战性的部分。它断言,在某种描述层面上,所有相同表型(phenotype)的生物都共享着关于它们的感觉输入应该是什么的相同先验信念,这解释了为什么我们倾向于在某些状态而非其他状态中发现这些生物。但是,以一种听起来循环的方式,这个想法也断言,我们倾向于在某些状态而非其他状态中发现这些生物这一事实,解释了它们为什么有它们所拥有的期望。有趣的是,结果是表型是它们低惊讶状态的预测器(模型)。生物长期期望处于那些状态,所以它们必须有一个基于这些状态的模型,在此基础上它们可以生成感觉输入的预测,以维持它们处于低惊讶状态。这是自组织的原理和近半个世纪前Ashby及其同事提出的”良好调节器”假设,即从形式角度来看,像大脑这样维持环境最小熵(或惊讶)的系统必须对其环境进行建模(Conant and Ashby 1970)。

再次诱人的是用自我实现的预言来描述这一点。由于我们是谁,我们期望处于某些状态。所以我们预言我们将处于那些状态,通过预言那些状态的行为本身,我们诱发了一个预测误差,导致我们最终处于那些状态。通过预测它,我们让它成为现实。一个相关的异议是,它将我们描述为根本上保守的生物。我们不可避免地被吸引到我们期望发现自己所处的无惊讶状态,从不去新的和令人兴奋的状态。这可能听起来显然是错误的,因为我们中间有探险家、刺激寻求者和好奇的人。这也可能听起来显然是错误的,因为它似乎预测我们宁愿放弃生活中正常的、非刺激性的乐趣,如美餐和鸡尾酒会,而选择一个黑暗的房间(Friston, Thornton et al. 2012)。

但这些异议忽略了我们是保守的这一点在相当琐碎的意义上是正确的。考虑我们可能处于的所有可能状态,这些状态可以根据它们对我们感官的因果影响来定义。毫无疑问,平均而言,在某些状态中发现我们比在其他状态中更可能(我们很少会脚上绑着重物沉入海中)。说我们根本上是保守的,只是说我们平均倾向于在某些感觉状态而非其他状态中被发现。如果我们在这个意义上不保守,我们就会被期望在各种条件下被发现,而我们显然不是这样。类似的回应适用于关于自我实现预言的异议。如果我们可以做出任何旧的

预言,如果它们都是自我实现的,那么我们就会期望发现我们分布在世界的所有状态中。

各种探索性、刺激寻求和好奇的活动都与这种保守主义是一致的。似乎很可能我们期望为了平均保持在低惊讶状态,我们需要从事探索性行为,即使这种风险行为暂时增加惊讶。例如,为了保护自己免受风雨侵袭,我可能会探索不同种类的服装材料和住所,但不总是幸运。

探索性行为似乎特别适合像我们这样的生物,具有深层、复杂的感知层次,体现长时间尺度的表征。为了获得远程目标状态,必须学习高度复杂和依赖语境的感觉流期望。例如,为了测试一个科学假设,或者为了攀登一座高山,将期望一长串感觉输入,每一个都可能被其他感觉偶发事件以无数方式混淆。可能是学习这种复杂先验通过探索性、巡游行为得到促进。

同样,这种保守主义并不预测我们会在所有其他活动之上寻求黑暗房间。如果我们是黑暗房间生物,平均被期望在黑暗房间中被发现,那么这就是我们会期望并因此被吸引的(如果我们像有袋鼹鼠,这可能就是我们的故事)。但我们不是由黑暗房间表型定义的,所以我们不会最终处于黑暗房间。我们最终处于的正是我们平均被期望最终处于的情况范围。确实我们最小化预测误差,在这个意义上摆脱惊讶。但这是在不预测高惊讶状态的世界模型背景下发生的,比如我们长期居住在黑暗房间的预测(我在第8章回到黑暗房间问题,在那里我将它与关于误表征的哲学辩论联系起来)。

这个讨论开始时担心在关于行动在预测误差最小化中作用的初始故事中自我实现预言的气息。这种担心可以用相当简单的贝叶斯术语来处理,但促使了一个更深层、更具挑战性和雄心勃勃的框架来理解预测误差最小化。

可能诱人的是保持更简单、更直接的贝叶斯感知和主动推理账户,而把关于通过自我实现预言最小化惊讶的更深层故事放在一边。在许多方面,本书的其余部分可以以这种不那么雄心勃勃的方式来阅读。这是因为当我将框架应用于认知科学和心灵哲学问题时,我主要使用关于神经元预测误差最小化机制的更简单故事。然而,没有大脑做它所做的事情是因为它需要最小化惊讶这一想法,我们就无法理解这个机制是如何工作的。具体来说,预测误差界定惊讶,而

通过感知和行为最小化错误的做法隐含地最小化了惊讶。

这个问题触及了这一框架如此吸引人的核心原因。预测错误框架建立在预测错误限制惊讶这一数学思想基础上,这为大脑这样的系统提供了一个可处理的目标。如第2章所述,大脑所需要做的就是最小化概率分布(或密度函数)之间的分歧,这些分布由其生成模型预测的感觉输入与实际感觉输入(或识别模型)给出的分布之间的分歧。这听起来复杂精密,但可以通过组织神经活动以最高效的方式平均地在皮质层级的多个水平上抵消感觉输入,从而以机械上简单的方式实现。我们第一次能够用精确的数学术语看到并描述大脑不仅需要做什么,还能看到这是大脑作为神经机器实际能够做到的事情。如果我们抛弃关于惊讶、表型和自我实现预言的更雄心勃勃的叙述,我们就会失去这一点(关于计算模型和更多背景,见Friston and Stephan 2007; Friston, Daunizeau et al. 2009; Friston, Daunizeau et al. 2010; Friston 2012)。

在这个阶段,很明显人们可以从适应性和适合度的角度开始探索其中一些想法。为什么一些生物最终具有它们所拥有的表型,为什么我们有不同的物种,为什么一些物种比其他物种有更多的探索行为和更深的皮质层级?(关于进化的讨论,见Badcock 2012)。显然也可以讨论帮助我们保持在低惊讶状态的期望类型的遗传基础,以及这些期望可能是什么。同样,扩展到所提到的自组织动力系统思想的讨论也很诱人(早期陈述见Ashby 1947)。

我不会在这里直接讨论这些类型的问题。我主要感兴趣的是这种解释对我们理解世界以及我们作为感知者和行动者在其中的地位所说的话。对于这个项目,我们主要需要以下思想:大脑只关心最小化预测错误;预测错误可以通过感知推理来最小化,其中关于世界的假设根据其预测感觉输入的能力而更新;预测错误可以通过主动推理来最小化,其中对假设的信心根据感觉输入能够符合其预测的方式而更新。简而言之,我们根据感觉输入更新我们的世界模型,并根据我们的世界模型采样感觉输入。当在像大脑这样的器官中运用,具有适当的层级、层级间信息传递的结构以及响应变化输入的能力(即可塑性)时,这可以统一地解释感知和行为的本质。

行为被描述为一个推理过程,因为就像感知一样,它通过预测错误最小化进行。如果对其在感觉输入中的后果的选择性采样结果为真,那么具有高后验概率的假设在概率上得到加强。获得这些样本意味着相关的感觉系统四处移动或改变环境,这就是行为。在本章的这一部分中,我注意到从这些思想中产生的一些感兴趣的主题。这些主题预示了后续章节中的讨论。

欲望和信念。 行为主要是根据我们如何按照我们的想要、意图和欲望行动来描述的,考虑到我们的信念。那么问题就出现了,用预测错误最小化来描述行为如何能够容纳这些类型的心理状态。这个问题不容易快速回答。驱动行为的是预测错误最小化,而引起预测错误的假设是关于主体期望感知什么的假设,而不是主体想要做什么的假设。如果将这个想法扩展到欲望的标准例子,那么渴望一个马芬是对某种感觉输入流的期望,这种输入流主要涉及吃一个马芬。这意味着欲望的概念变得非常宽泛:任何与预测错误相关的假设都可以引起想要、意图或欲望,仅仅因为这种预测错误原则上可以通过行为来消除。

使对马芬的渴望成为欲望而不是信念的,仅仅是其适应方向。两者都是关于感觉输入的期望,而”动机”在两种情况下都是相同的,即最小化预测错误的冲动。对于行为来说,显然不需要奖励、价值或效用的概念来解释行为。我们通过强化学习行为的方式可以用预测错误最小化而不是对奖励的渴望来解释(Friston, Daunizeau et al. 2009)。那么很容易说强烈渴望的状态是与大量可靠的预测错误最小化相关的状态。这里有纯粹重新描述的元素。强化学习和最优控制理论并没有被预测错误最小化框架实质性地修正。相反,它们的奖励和成本函数概念被证明被吸收到预测错误最小化机制的先验中。这样做的重点是统一感知和行为,并显示一个机制,即预测错误最小化,如何能够解释两者。

将所有行动归结为一种类似于感知的推理过程似乎很奇怪。但这种表述方式实际上有些不够诚实,因为我们同样可以说感知归结为一种能动性(agency)。事实上,这些观点的早期表述来自运动控制的计算理论,可以推广到涵盖感知(Kawato, Hayakawa et al. 1993; 参见关于前向模型的进一步工作,例如 Wolpert, Ghahramani et al. 2001)。这种担忧在某种程度上是被误导的,因为起点是相关系统需要最小化其预测误差,然后观察到这可以通过不同方式实现。然而,坚持使用感觉术语是有原因的。最小化预测误差的两种方式的关键要素是在心灵与世界之间的感觉界面发生的事情(无论是外感受的还是内感受的)。

我认为这种欲望方法需要付出的代价是,从最根本的意义上说,我们无法选择我们的欲望——相反,是我们的欲望选择了我们。我们的表型决定了我们平均期望处于的状态类型,这些期望通过预测误差最小化的推理过程确保我们最终处于那些状态。我认为这个代价值得付出,因为在我们需要学习和选择的许多高度依赖语境的状态轨迹中,为了获得那些基本目标,有充分的个体差异空间。我们的个体起点和学习历史是不同的,这预示着为了达到我们的远程目标会有许多不同的策略选择。正如我们所看到的,这既允许探索也允许避免低感觉输入状态,比如黑暗房间。