William Collins

HarperCollins出版社的印记

伦敦桥街1号

伦敦 SE1 9GF

HarperCollins出版社

爱尔兰都柏林4区,Ringsend路,Watermarque大厦1楼

本电子书于2021年首次在英国由William Collins出版

版权所有 © Daniel Kahneman, Olivier Sibony 和 Cass R. Sunstein 2021

封面图片 © Shutterstock

Daniel Kahneman, Olivier Sibony 和 Cass R. Sunstein 声明拥有被认定为本作品作者的精神权利

本书的目录记录可从英国图书馆获得

根据国际和泛美版权公约保留所有权利。通过支付所需费用,您已获得在屏幕上访问和阅读本电子书文本的非独占、不可转让权利。未经HarperCollins明确书面许可,不得以任何形式或任何方式(无论是电子还是机械方式,无论是现在已知还是今后发明的)复制、传输、下载、反编译、逆向工程或存储在任何信息存储和检索系统中或引入此类系统的任何部分文本

来源ISBN:9780008309039

电子书版本 © 2021年5月 ISBN:9780008309015

版本:2022-05-31

《星期日泰晤士报》畅销书

《纽约时报》畅销书

“学术性和清晰写作的杰作”

《纽约时报》

“这是一本不朽的、扣人心弦的书。它也令人振奋。几乎没有专家、公司或机构能够毫发无损。三位作者改变了我们思考世界的方式。他们深入观察了我们做决定和组织生活的方式。作为《思考,快与慢》的某种续作,这是朝着更复杂、更现实地把握人类事务方向迈出的进一步步骤,正在取代近来粗糙的简化。杰出之作”

布莱恩·阿普尔亚德,《星期日泰晤士报》

“正如你对其作者的期望,这是对一个重要话题的严谨方法…有很多令人惊讶和娱乐的内容。任何发现cognitive biases文献重要的人都会发现这是对他们知识的宝贵补充”

丹尼·芬克尔斯坦,《泰晤士报》

“Noise无处不在且严重干扰。作者们提出了一个大胆的解决方案。这本书是一次令人满意的旅程,穿越一个重大但并非无法解决的问题,沿途有大量引人入胜的案例研究”

玛莎·吉尔,《标准晚报》

“这是一个关于不准确性的谦逊教训…他们令人信服地论证了《Noise》的主题与《思考,快与慢》的主题同等重要”

《金融时报》

“研究充分、令人信服且实用的书…由全明星团队撰写…细节和证据将满足严格和苛刻的读者,正如它提供的关于noise的多重观点一样。每个学者、政策制定者、领导者和顾问都应该读这本书。有能力和毅力应用《Noise》中见解的人将做出更人道和公平的决定,拯救生命,防止时间、金钱和才能的浪费”

罗伯特·萨顿,《华盛顿邮报》

“《Noise》可能是我十多年来读过的最重要的书。一个真正新颖的想法,如此极其重要,你会立即将其付诸实践。一部杰作”

安吉拉·达克沃斯,《坚毅》作者

“《Noise》是对一个一直隐藏在众目睽睽之下的巨大社会问题的绝对精彩调查”

史蒂文·莱维特,《魔鬼经济学》合著者

“在《Noise》中,作者们出色地将他们对人类判断缺陷的独特而新颖的见解应用到人类努力的每个领域…《Noise》是一项杰出成就,是心理学领域的里程碑”

菲利普·E·泰特洛克,《超级预测》合著者

“行为科学书籍的黄金标准是提供新颖见解、严谨证据、引人入胜的写作和实际应用。很少有书能涵盖其中两个以上方面,但《Noise》四个方面都做到了——这是一个全垒打。准备好让世界上一些最伟大的思想帮助你重新思考如何评估人、做决定和解决问题”

亚当·格兰特,《重新思考》畅销书作者及TED播客《WorkLife》主持人

“Kahneman、Sibony和Sunstein发现了一个像大象一样巨大的问题:noise。在这本重要的书中,他们向我们展示了为什么noise很重要,为什么我们意识到的noise比实际的要少得多,以及如何减少它。实施他们的建议将给我们带来更有利可图的企业、更健康的公民、更公平的法律系统和更幸福的生活”

乔纳森·海特,《正义的心》作者

“无效政策的最大来源往往不是偏见、腐败或恶意,而是三个I:直觉(Intuition)、无知(Ignorance)和惰性(Inertia)。这本书精彩地展示了为什么三个I如此普遍,以及我们能做什么来对抗它们。一本必读的、开眼界的书”

埃丝特·迪弗洛,2019年诺贝尔奖获得者及《艰难时期的好经济学》合著者

“《Noise》完成了始于《思考,快与慢》和《助推》的三部曲。它们共同突出了所有领导者需要知道的,以改善自己的决策,更重要的是,改善整个组织的决策…我鼓励你尽快阅读《Noise》,在noise在你的组织中破坏更多决策之前”

马克斯·H·巴泽曼,《更好,而非完美》作者

《噪音》的影响应该是震撼性的,因为它探索了人类判断中一个根本但被严重低估的危险。深化其必读地位的是,它提供了减少决策威胁的可行方法。

罗伯特·西奥迪尼,《影响力》和《预推动》作者

“对人类思维的电击式探索,这本书将永久改变我们对偏见规模和范围的思考方式”

大卫·拉米,托特纳姆选区议员,《部落》作者

献给诺加、奥里和吉莉—DK

献给范汀和莱莉娅—OS

献给萨曼莎—CRS

封面

标题页

版权页

赞誉

献词

引言:两种错误

第一部分:发现噪音

犯罪与噪音处罚

噪音系统

单一决定

第二部分:你的大脑是一个测量仪器

判断问题

测量错误

噪音分析

场合噪音

群体如何放大噪音

第三部分:预测性判断中的噪音

判断与模型

无噪音规则

客观无知

正常的山谷

第四部分:噪音如何产生

启发式、偏见与噪音

匹配操作

量表

模式

噪音的来源

第五部分:改善判断

更好的法官带来更好的判断

去偏见与决策卫生

法医学中的信息排序

预测中的选择与聚合

医学指南

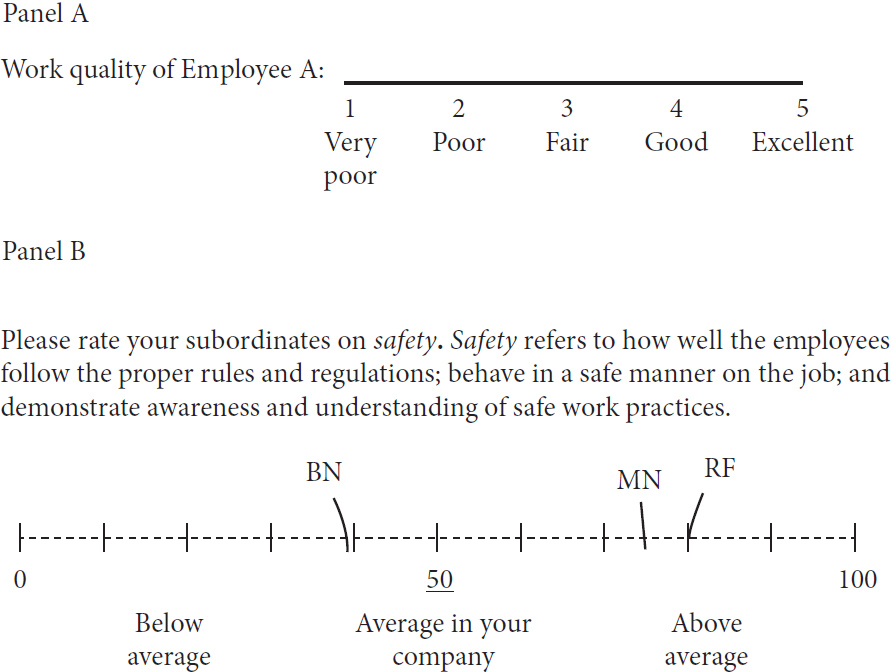

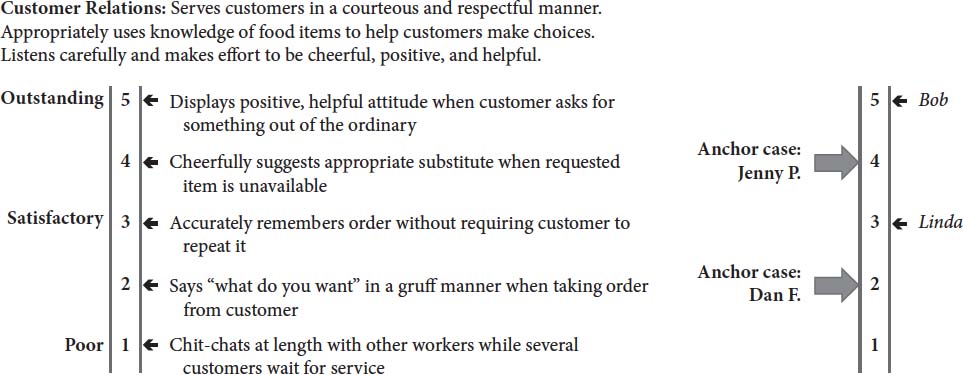

绩效评级中的量表定义

招聘中的结构

中介评估协议

第六部分:最优噪音

降噪成本

尊严

规则还是标准?

回顾与结论:认真对待噪音

尾声:一个更少噪音的世界

附录A:如何进行噪音审计

附录B:决策观察者检查清单

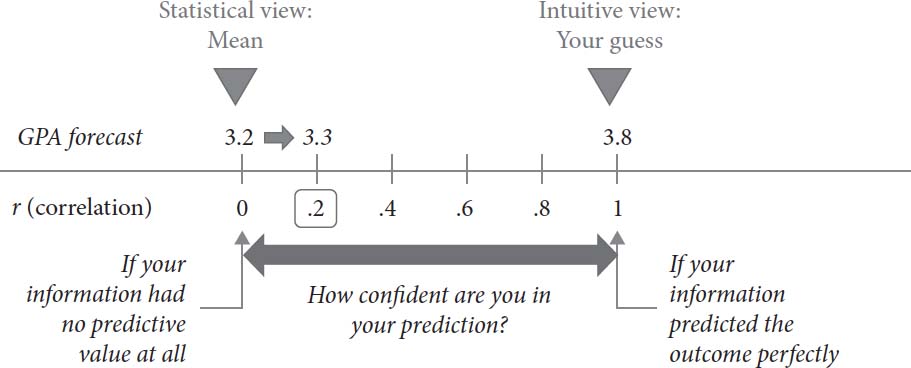

附录C:修正预测

注释

索引

致谢

关于作者

丹尼尔·卡尼曼、奥利维尔·西博尼和卡斯·R·桑斯坦的其他作品

关于出版社

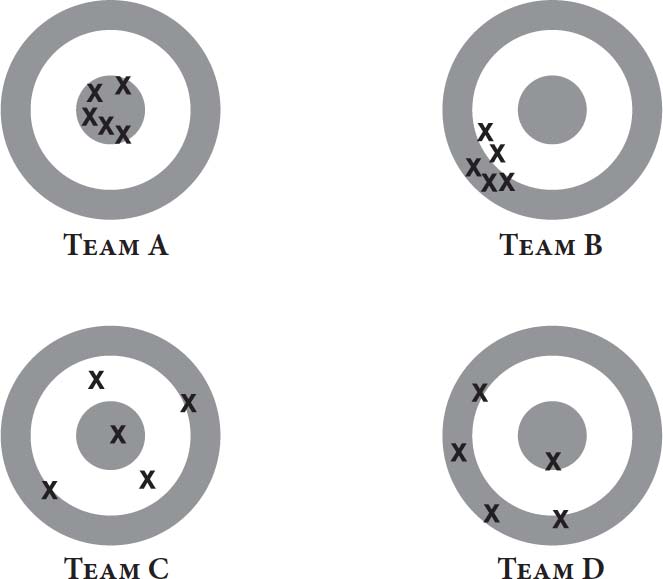

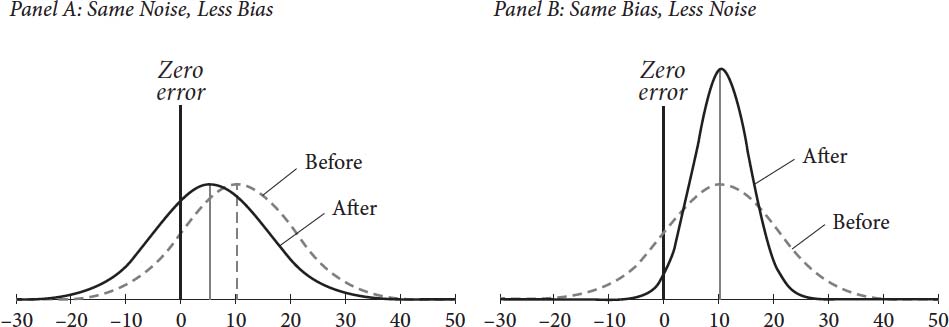

想象四个朋友小队去了射击游戏厅。每队由五人组成;他们共用一支步枪,每人射击一发。图1显示了他们的结果。

在理想世界中,每一枪都应该命中靶心。

图1:四个小队

A队几乎做到了这一点。该队的射击紧密聚集在靶心周围,接近完美模式。

我们称B队为有偏见的,因为其射击系统性地偏离目标。如图所示,偏见的一致性支持预测。如果该队的一名成员再射击一次,我们会押注它落在与前五发相同的区域。偏见的一致性也引发因果解释:也许该队步枪的瞄准镜弯曲了。

我们称C队为噪音的,因为其射击广泛分散。没有明显的偏见,因为弹着点大致以靶心为中心。如果该队的一名成员再射击一次,我们对其可能命中的位置知之甚少。此外,没有有趣的假设来解释C队的结果。我们知道其成员是糟糕的射手。我们不知道为什么他们如此充满噪音。

D队既有偏见又有噪音。像B队一样,其射击系统性地偏离目标;像C队一样,其射击广泛分散。

但这不是一本关于射击的书。我们的主题是人类错误。偏见和噪音——系统性偏差和随机散布——是错误的不同组成部分。靶子说明了这种差异。

射击场是人类判断中可能出现问题的隐喻,特别是在人们代表组织做出的各种决策中。在这些情况下,我们会发现图1所示的两种错误类型。一些判断是有偏差的;它们系统性地偏离目标。其他判断是有噪音的,因为本应达成一致的人最终却在目标周围的不同点上产生分歧。不幸的是,许多组织都同时受到偏差和噪音的困扰。

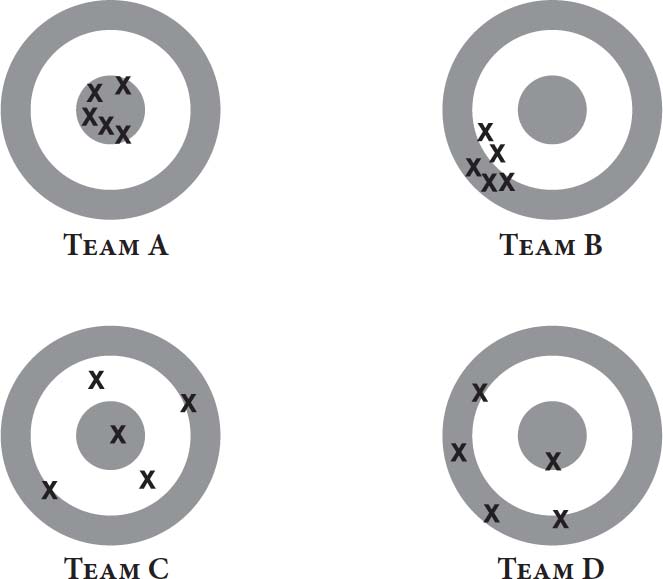

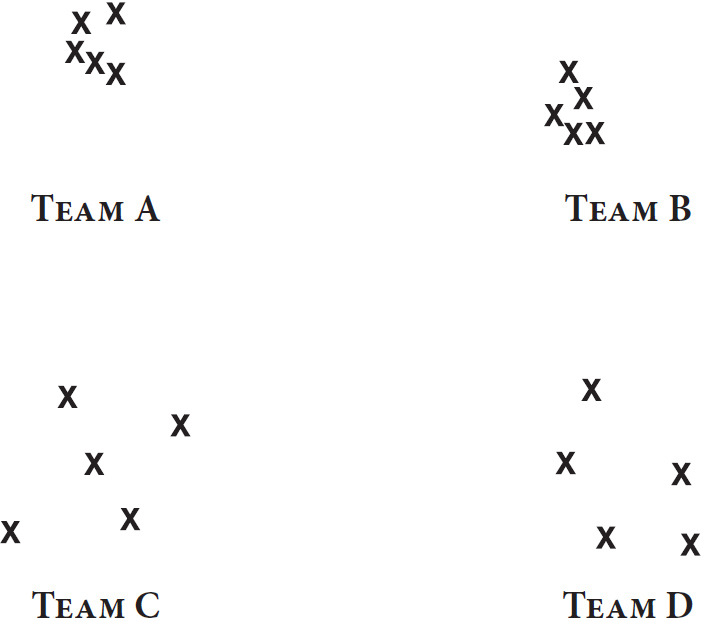

图2说明了偏差和噪音之间的重要区别。它显示了如果你只看到各队射击目标的背面,而没有任何他们瞄准的靶心指示,你在射击场会看到什么。

从目标背面看,你无法判断A队还是B队更接近靶心。但你一眼就能看出C队和D队是有噪音的,而A队和B队没有。实际上,你对散布程度的了解和图1中一样多。噪音的一般特性是,你可以识别和测量它,而无需了解目标或偏差。

图2:从目标背面观察

刚才提到的噪音的一般特性对本书的目的至关重要,因为我们的许多结论都来自于真实答案未知甚至不可知的判断。当医生对同一患者提供不同诊断时,我们可以在不知道患者病情的情况下研究他们的分歧。当电影高管估算一部电影的市场前景时,我们可以在不知道这部电影最终收入多少,甚至不知道它是否真的被制作出来的情况下,研究他们答案的可变性。我们不需要知道谁是对的就能测量同一案例的判断变化程度。测量噪音所需要做的就是观察目标的背面。

要理解判断中的错误,我们必须理解偏差和噪音。正如我们将看到的,有时噪音是更重要的问题。但在关于人类错误的公共讨论中,以及在世界各地的组织中,噪音很少被认识到。偏差是主角。噪音是配角,通常在台下。偏差话题已在数千篇科学文章和数十本通俗书籍中讨论过,其中很少有书籍甚至提到噪音问题。这本书是我们纠正这种平衡的尝试。

在现实世界的决策中,噪音的数量往往高得令人震惊。以下是一些在准确性至关重要的情况下令人担忧的噪音数量的例子:

医学是有噪音的。 面对同一患者,不同医生对患者是否患有皮肤癌、乳腺癌、心脏病、肺结核、肺炎、抑郁症和大量其他疾病做出不同判断。在精神病学中噪音特别高,那里主观判断显然很重要。然而,在可能不被期待的领域也发现了相当大的噪音,比如在X光片的阅读中。

儿童监护权决定是有噪音的。 儿童保护机构的案例管理员必须评估儿童是否有受虐待的风险,如果有,是否将他们安置在寄养家庭。系统是有噪音的,因为一些管理员比其他人更可能将孩子送到寄养家庭。多年后,更多被这些严厉管理员分配到寄养家庭的不幸儿童有着糟糕的生活结果:更高的犯罪率、更高的青少年生育率和更低的收入。

预测是有噪音的。 专业预测者对新产品的可能销售、失业率的可能增长、陷入困境公司破产的可能性以及几乎所有其他事情提供高度可变的预测。他们不仅彼此不同意,而且与自己也不一致。例如,当同一软件开发人员在两个不同的日子被要求估算同一任务的完成时间时,他们预测的小时数平均相差71%。

庇护决定是有噪音的。 寻求庇护者是否会被允许进入美国取决于类似抽奖的事情。一项对随机分配给不同法官的案例的研究发现,一位法官批准了5%的申请人,而另一位批准了88%。这项研究的标题说明了一切:“难民轮盘赌”。(我们将看到很多轮盘赌。)

人事决定是有噪音的。 求职候选人的面试官对同一人做出广泛不同的评估。同一员工的绩效评级也高度可变,更多地取决于做评估的人而不是被评估的绩效。

保释决定是有噪音的。 被告是否获得保释或在审判前被送进监狱,部分取决于最终听取案件的法官的身份。一些法官比其他人宽松得多。法官在评估哪些被告逃跑或再犯风险最高方面也存在显著差异。

法医学是有噪音的。 我们被训练认为指纹识别是绝对可靠的。但指纹检查员有时在决定犯罪现场发现的指纹是否与嫌疑人的指纹匹配时存在分歧。专家不仅意见不一致,而且同一专家在不同场合面对同一指纹时有时会做出不一致的决定。在其他法医学学科中也记录了类似的可变性,甚至DNA分析也是如此。

专利授权决策存在噪音。 一项专利申请领域权威研究的作者强调了其中涉及的噪音:“专利局是授权还是拒绝专利,很大程度上与指派哪位审查员处理申请这一偶然因素有关。”从公平角度来看,这种可变性显然令人担忧。

所有这些存在噪音的情况只是巨大冰山的一角。无论你在哪里观察人类判断,都可能发现噪音。要提高我们判断的质量,我们需要克服噪音和偏见。

本书分为六个部分。在第一部分中,我们探讨噪音和偏见之间的区别,并证明公共和私人组织都可能存在噪音,有时程度令人震惊。为了理解这个问题,我们从两个领域的判断开始。第一个涉及刑事量刑(因此涉及公共部门)。第二个涉及保险(因此涉及私人部门)。乍一看,这两个领域截然不同。但在噪音方面,它们有很多共同点。为了确立这一点,我们引入了噪音审计的概念,旨在衡量组织内专业人员在考虑相同案例时存在多少分歧。

在第二部分中,我们研究人类判断的本质,并探讨如何衡量准确性和错误。判断容易受到偏见和噪音的影响。我们描述了两种错误类型作用的惊人等价性。场合噪音(occasion noise)是同一人或群体在不同场合对同一案例判断的可变性。令人惊讶的是,群体讨论中产生了大量场合噪音,这是由于一些看似无关的因素,比如谁先发言。

第三部分深入探讨了一种已被广泛研究的判断类型:预测性判断。我们探讨了规则、公式和算法在做出预测时相对于人类的关键优势:与普遍观念相反,主要不是规则的卓越洞察力,而是它们的无噪音性。我们讨论了预测性判断质量的最终限制——对未来的客观无知——以及它如何与噪音共同作用来限制预测质量。最后,我们解决一个你到那时几乎肯定会问自己的问题:如果噪音如此普遍,那么你为什么之前没有注意到它?

第四部分转向人类心理学。我们解释噪音的核心原因。这些包括由各种因素产生的人际差异,包括个性和认知风格;在权衡不同考虑因素时的特殊变化;以及人们对相同量表的不同使用方式。我们探讨为什么人们对噪音视而不见,并且经常对他们根本无法预测的事件和判断不感到惊讶。

第五部分探讨如何改善判断和防止错误这一实践问题。(主要对噪音减少实际应用感兴趣的读者可能会跳过第三和第四部分关于预测挑战和判断心理学的讨论,直接进入这一部分。)我们研究在医学、商业、教育、政府和其他领域应对噪音的努力。我们介绍了几种噪音减少技术,我们将其归纳为决策卫生的标签。我们提供了五个领域的案例研究,这些领域存在大量记录在案的噪音,人们已经做出持续努力来减少噪音,成功程度各不相同,具有启发性。案例研究包括不可靠的医疗诊断、绩效评级、法医学、招聘决策和一般预测。我们最后提供了一个我们称之为中介评估协议的系统:一种评估选项的通用方法,它融合了决策卫生的几个关键实践,旨在产生更少噪音和更可靠的判断。

什么是合适的噪音水平?第六部分转向这个问题。也许有违直觉的是,合适的水平不是零。在某些领域,完全消除噪音是不可行的。在其他领域,这样做成本太高。在另一些领域,减少噪音的努力会损害重要的竞争价值。例如,消除噪音的努力可能会破坏士气,让人们感觉自己被当作机器中的齿轮对待。当算法是答案的一部分时,它们会引起各种反对意见;我们在这里解决其中一些问题。尽管如此,目前的噪音水平是不可接受的。我们敦促私人和公共组织进行噪音审计,并以前所未有的严肃态度,加强减少噪音的努力。如果它们这样做,组织可以减少普遍的不公平——并在许多领域降低成本。

怀着这种愿望,我们在每章结尾都会以引用的形式提出几个简短的命题。你可以原样使用这些陈述,或者将它们调整用于任何对你重要的问题,无论涉及健康、安全、教育、金钱、就业、娱乐还是其他方面。理解噪音问题并试图解决它,是一项正在进行的工作和集体努力。我们所有人都有机会为这项工作做出贡献。写这本书是希望我们能够抓住这些机会。

I对于相似的人员,因同样的罪名被定罪,却最终得到截然不同的刑期——比如一个判五年监禁,另一个只是缓刑——这是不可接受的。然而在许多地方,类似的情况确实在发生。诚然,刑事司法系统也充斥着偏见。但我们在第1章的重点是噪音——特别是,当一位知名法官引起人们对此问题的关注,发现其令人震惊,并发起了一场在某种意义上改变了世界(但还不够)的运动时所发生的事情。我们的故事涉及美国,但我们确信类似的故事可以(也将会)在许多其他国家被讲述。在其中一些国家,噪音问题可能比在美国更严重。我们使用量刑的例子部分是为了说明噪音可能产生巨大的不公正。

刑事量刑具有特别高的戏剧性,但我们也关心私营部门,那里的利害关系也可能很大。为了说明这一点,我们在第2章转向一家大型保险公司。在那里,核保人的任务是为潜在客户设定保险费,理赔调整员必须判断理赔的价值。你可能会预测这些任务简单而机械化,不同的专业人员会得出大致相同的金额。我们进行了一个精心设计的实验——噪音审计——来测试这个预测。结果令我们惊讶,但更重要的是,它们让公司领导层感到震惊和沮丧。正如我们了解到的,噪音的庞大数量正在给公司造成大量的经济损失。我们使用这个例子来说明噪音可能产生巨大的经济损失。

这两个例子都涉及对大量人员做出大量判断的研究。但许多重要的判断是单一的而非重复的:如何处理一个看似独特的商业机会,是否推出一个全新的产品,如何应对大流行病,是否雇用一个不符合标准概况的人。在这样的独特情况决策中能找到噪音吗?人们很容易认为在那里不存在噪音。毕竟,噪音是不需要的变异性,你如何在单一决策中产生变异性?在第3章中,我们试图回答这个问题。即使在看似独特的情况下,你做出的判断也是可能性云中的一个。你在那里也会发现很多噪音。

从这三章中出现的主题可以用一句话总结,这将是本书的一个关键主题:无论哪里有判断,哪里就有噪音——而且比你想象的更多。 让我们开始了解有多少。

S假设有人因犯罪被定罪——商店盗窃、持有海洛因、袭击或武装抢劫。刑期可能是什么?

答案不应该取决于案件碰巧被分配给的特定法官,不应该取决于外面是热还是冷,也不应该取决于当地体育队前一天是否获胜。如果三个相似的人因同样的犯罪被定罪,却受到截然不同的惩罚:一个缓刑,另一个判两年监禁,第三个判十年监禁,这将是令人愤慨的。然而这种愤慨在许多国家都能找到——不仅在遥远的过去,今天也是如此。

在世界各地,法官长期以来在决定适当刑期方面拥有很大的自由裁量权。在许多国家,专家们赞美这种自由裁量权,并将其视为既公正又人道的。他们坚持认为,刑事判决不仅应该基于犯罪,还应该基于涉及被告品格和情况的诸多因素。个性化定制是当时的准则。如果法官受到规则约束,罪犯就会受到非人化对待;他们不会被视为有权引起人们关注其情况细节的独特个体。在许多人看来,正当法律程序的概念本身似乎要求开放式的司法自由裁量权。

在1970年代,对司法自由裁量权的普遍热情开始因为一个简单的原因而崩溃:令人震惊的噪音证据。1973年,一位知名法官马文·弗兰克尔引起了公众对这个问题的关注。在他成为法官之前,弗兰克尔是言论自由的捍卫者和充满激情的人权倡导者,他帮助创立了人权律师委员会(现在被称为人权第一组织)。

弗兰克尔可能很激烈。而对于刑事司法系统中的噪音,他感到愤怒。以下是他描述其动机的方式:

如果一个联邦银行抢劫被告被定罪,他或她可能面临最高25年的刑期。这意味着从0到25年的任何刑期。而我很快意识到,刑期的设定,与其说取决于案件或个别被告,不如说取决于个别法官,即取决于法官的观点、偏好和偏见。因此,同一个被告在同一个案件中可能会根据哪个法官处理案件而得到大不相同的刑期。

Frankel并未提供任何统计分析来支持他的论点。但他确实提供了一系列有力的轶事,显示了在对待相似人员时不合理的差异。两名男子都没有犯罪记录,因兑现伪造支票分别被定罪,金额分别为58.40美元和35.20美元。第一名男子被判十五年,第二名被判30天。对于彼此相似的挪用公款行为,一名男子被判117天监禁,而另一名被判20年。指出众多此类案例,Frankel谴责他所称的联邦法官”几乎完全不受制约和全面的权力”,导致”每日犯下的任意残酷行为”,他认为这在”法律而非人治的政府”中是不可接受的。

Frankel呼吁国会结束这种”歧视”,他用这个词来描述那些任意的残酷行为。通过这个术语,他主要指的是噪音,即判刑中无法解释的变化。但他也关心偏见,即种族和社会经济差异的形式。为了对抗噪音和偏见,他敦促不应允许对刑事被告的不同待遇,除非这些差异能够”通过相关测试来证明合理,这些测试能够以足够的客观性进行表述和应用,以确保结果不仅仅是特定官员、法官或其他人的特殊专制令”。(术语特殊专制令有些深奥;Frankel的意思是个人法令。)更进一步,Frankel主张通过”详细的档案或因素清单来减少噪音,该清单应尽可能包括某种形式的数字或其他客观评分”。

在1970年代初写作时,他并没有完全为他所称的”用机器取代人”进行辩护。但令人惊讶的是,他很接近这一点。他相信”法治要求一套非个人化的规则,普遍适用,对法官和其他所有人都有约束力”。他明确主张使用”计算机作为判刑中有序思考的辅助工具”。他还建议创建一个判刑委员会。

Frankel的书成为整个刑法史上最具影响力的著作之一——不仅在美国,也在全世界范围内。他的工作确实存在一定程度的非正式性。它具有毁灭性但印象派的特点。为了测试噪音的现实性,几个人立即跟进,探索刑事判刑中的噪音水平。

这种类型的早期大规模研究于1974年进行,由Frankel法官本人主持。来自各个地区的50名法官被要求为在相同的判刑前报告中总结的假设案件中的被告设定刑期。基本发现是”缺乏共识是常态”,刑罚的变化”令人震惊”。海洛因贩子可能被监禁一到十年,取决于法官。对银行抢劫犯的惩罚从五年到十八年监禁不等。研究发现,在一个敲诈案件中,刑期从惊人的二十年监禁和65,000美元罚款到仅仅三年监禁且无罚款不等。最令人震惊的是,在二十个案件中的十六个案件中,对于是否适合任何监禁都没有一致意见。

这项研究之后进行了一系列其他研究,所有这些研究都发现了类似令人震惊的噪音水平。例如,1977年,William Austin和Thomas Williams对四十七名法官进行了调查,要求他们对相同的五个案件做出回应,每个案件都涉及低级别犯罪。所有案件描述都包括法官在实际判刑中使用的信息摘要,如指控、证词、以前的犯罪记录(如果有)、社会背景和与品格相关的证据。关键发现是”实质性差异”。例如,在涉及盗窃的案件中,推荐的刑期从五年监禁到仅仅三十天(外加100美元罚款)不等。在涉及持有大麻的案件中,一些法官建议监禁;其他人建议缓刑。

1981年进行的一项更大规模的研究涉及208名联邦法官,他们面对相同的十六个假设案件。其核心发现令人震惊:

在16个案件中,只有3个案件在判处监禁刑期上达成一致同意。即使在大多数法官同意监禁刑期合适的情况下,推荐的监禁刑期长度也存在实质性变化。在一个平均监禁刑期为8.5年的欺诈案件中,最长刑期是终身监禁。在另一个案件中,平均监禁刑期为1.1年,但推荐的最长监禁刑期是15年。

尽管这些研究很有启发性,但这些涉及严格控制实验的研究几乎肯定低估了刑事司法现实世界中噪音的严重程度。现实生活中的法官接触到的信息比这些实验中精心指定的小故事中研究参与者收到的信息要多得多。当然,其中一些额外信息是相关的,但也有充分证据表明,以小的和看似随机因素形式出现的无关信息可能在结果中产生重大差异。例如,研究发现法官在一天开始时或食物休息后比在此类休息前更可能批准假释。如果法官饿了,他们会更严厉。

一项对数千份少年法庭判决的研究发现,当地方橄榄球队在周末比赛失利时,法官会在周一做出更严厉的判决(在一定程度上,这种影响会延续到本周剩余时间)。黑人被告不成比例地承受了这种加重处罚的冲击。另一项研究分析了三十年来150万份司法判决,同样发现法官在当地城市橄榄球队失利后的日子里比获胜后的日子更严厉。

一项对法国法官十二年来600万份判决的研究发现,被告在生日当天会得到更宽大的处理。(这里指的是被告的生日;我们怀疑法官在自己生日时可能也会更宽容,但据我们所知,这个假设尚未得到验证。)甚至室外温度这样无关的因素也能影响法官。一项对四年来207,000份移民法庭判决的审查发现,日常温度变化有显著影响:天气炎热时,人们获得庇护的可能性较小。如果你在祖国遭受政治迫害并希望在别处获得庇护,你应该希望甚至祈祷你的听证会安排在凉爽的日子。

在1970年代,Frankel的论点以及支持这些论点的实证发现引起了Edward M. Kennedy的注意,他是遇害总统John F. Kennedy的兄弟,也是美国参议院最有影响力的成员之一。Kennedy感到震惊和愤慨。早在1975年,他就提出了量刑改革立法;但没有通过。但Kennedy坚持不懈。他指出证据,年复一年地继续推动该立法的通过。1984年,他成功了。为了回应不合理变异性的证据,国会通过了1984年《量刑改革法》。

新法律旨在通过减少”法律赋予负责施加和执行刑罚的法官和假释当局的不受限制的自由裁量权“来减少系统中的噪音。特别是,国会议员提到了”不合理的巨大”量刑差异,具体引用了在纽约地区,相同实际案件的刑罚可能从三年到二十年监禁不等的发现。正如Frankel法官所建议的,该法律创建了美国量刑委员会,其主要职责很明确:发布旨在强制执行的量刑指导原则,为刑事判决建立限制范围。

次年,委员会建立了这些指导原则,通常基于对一万个实际案例分析中类似犯罪的平均刑期。最高法院大法官Stephen Breyer深度参与了这一过程,他为使用过往实践进行辩护,指出委员会内部存在难以调和的分歧:“为什么委员会不坐下来真正理性化这件事,而不只是采用历史做法?简单的答案是:我们做不到。我们做不到,因为到处都有很好的论据指向相反的方向……试着按可惩罚程度将所有犯罪列成排序表……然后收集你朋友们的结果,看看是否都匹配。我告诉你,它们不会匹配。”

根据指导原则,法官必须考虑两个因素来确定刑期:犯罪和被告的犯罪史。犯罪根据严重程度被分配为43个”犯罪等级”中的一个。被告的犯罪史主要指被告以往定罪的数量和严重程度。一旦犯罪和犯罪史结合起来,指导原则提供相对狭窄的量刑范围,授权范围的上限超过下限的幅度为六个月或25%中的较大者。法官可以根据他们认为的加重或减轻情节完全偏离这个范围,但偏离必须向上诉法院说明理由。

尽管指导原则是强制性的,但它们并非完全僵化。它们远没有达到Frankel法官想要的程度。它们为法官提供了重要的操作空间。尽管如此,几项使用不同方法、关注不同历史时期的研究得出了相同的结论:指导原则减少了噪音。更技术性地说,它们”减少了归因于量刑法官身份偶然性的刑期净变异“。

最详尽的研究来自委员会本身。它比较了1985年(指导原则生效前)银行抢劫、可卡因分销、海洛因分销和银行挪用案件的刑期与1989年1月19日至1990年9月30日之间施加的刑期。罪犯在指导原则下被认为与量刑相关的因素方面进行了匹配。对于每种犯罪,后期(《量刑改革法》实施后)各法官之间的变异都要小得多。

根据另一项研究,法官之间刑期长度的预期差异在1986年和1987年为17%,或4.9个月。这个数字在1988年至1993年间降至11%,或3.9个月。一项独立研究涵盖了不同时期,在减少法官间差异方面发现了类似的成功,法官间差异被定义为案件负荷相似的法官之间平均刑期的差异。

尽管有这些发现,指导原则却遭遇了激烈的批评风暴。一些人,包括许多法官,认为某些刑期过于严厉——这是关于偏见而非噪音的观点。对我们来说,一个更有趣的反对意见来自众多法官,他们认为指导原则极不公平,因为这些原则禁止法官充分考虑案件的具体情况。降低噪音的代价是让决策变得不可接受地机械化。耶鲁法学院教授凯特·斯蒂思和联邦法官何塞·卡布拉内斯写道:“需要的不是盲目,而是洞察力,是公平”,这”只能通过考虑个案复杂性的判决来实现”。

这种反对意见引发了对指导原则的激烈挑战,有些基于法律,有些基于政策。这些挑战都失败了,直到2005年,由于与这里总结的辩论完全无关的技术原因,最高法院废除了指导原则。法院裁决的结果是,指导原则仅变成建议性的。值得注意的是,大多数联邦法官在最高法院决定后更加满意。75%的法官偏爱建议性制度,而只有3%认为强制性制度更好。

将指导原则从强制性改为建议性产生了什么影响?哈佛法学院教授杨晶晶调查了这个问题,她没有使用实验或调查,而是使用了涉及近40万名刑事被告的大规模实际判刑数据集。她的核心发现是,通过多项衡量标准,法官间的差异在2005年后显著增加。当指导原则是强制性时,被相对严厉的法官判刑的被告比被平均法官判刑要多2.8个月。当指导原则仅变成建议性时,这种差异翻了一倍。杨教授的话听起来很像40年前的弗兰克尔法官,她写道:“我的发现引发了重大的公平关切,因为指定判刑法官的身份显著导致了对犯相似罪行的相似罪犯的不同待遇”。

指导原则变成建议性后,法官更可能基于个人价值观做出判刑决定。强制性指导原则既减少偏见也减少噪音。最高法院决定后,非裔美国人被告和犯相同罪行的白人之间的刑期差异显著增加。同时,女性法官比男性法官更可能行使她们增加的自由裁量权倾向于宽大处理。民主党总统任命的法官也是如此。

弗兰克尔2002年去世三年后,废除强制性指导原则产生了回到更像他噩梦般情况的结果:没有秩序的法律。

弗兰克尔法官为判刑指导原则而战的故事让我们一窥本书将涵盖的几个关键要点。首先,判断是困难的,因为世界是一个复杂、不确定的地方。这种复杂性在司法界显而易见,在大多数其他需要专业判断的情况下也是如此。广义上,这些情况包括医生、护士、律师、工程师、教师、建筑师、好莱坞高管、招聘委员会成员、图书出版商、各类企业高管和体育队经理做出的判断。在涉及判断的地方,分歧是不可避免的。

其次,这些分歧的程度远比我们预期的要大。虽然很少有人反对司法自由裁量的原则,但几乎每个人都不赞成它产生的差异程度。系统噪音,即理想情况下应该相同的判断中的不必要变异性,可能造成猖獗的不公正、高昂的经济成本和各种错误。

第三,噪音可以减少。弗兰克尔倡导并由美国判刑委员会实施的方法——规则和指导原则——是成功减少噪音的几种方法之一。其他方法更适合其他类型的判断。一些采用的减少噪音的方法可以同时减少偏见。

第四,减少噪音的努力经常引发反对意见并遇到严重困难。这些问题也必须得到解决,否则对抗噪音的斗争将失败。

“实验显示法官对相同案件推荐的刑期存在巨大差异。这种变异性不可能是公平的。被告的刑期不应该取决于案件碰巧分配给哪个法官。”

“刑事判决不应该取决于法官在听证期间的情绪,或外界温度。”

“指导原则是解决这个问题的一种方法。但许多人不喜欢它们,因为它们限制了司法自由裁量权,而这可能是确保公平和准确性所必需的。毕竟,每个案件都是独特的,不是吗?”

我们与噪音的初次接触,以及最初引发我们对这个话题兴趣的,远没有与刑事司法系统打交道那么戏剧性。实际上,这次接触有点像是意外,涉及一家保险公司,该公司聘请了我们两人所隶属的咨询公司。

当然,保险这个话题并不是每个人都感兴趣的。但我们的研究发现显示,在一个盈利性组织中,噪声问题的严重程度令人震惊,这种组织会因为充满噪声的决策而遭受巨大损失。我们与这家保险公司的合作经验有助于解释为什么这个问题往往被忽视,以及可以采取什么措施来解决它。

这家保险公司的高管们正在权衡提高一致性的潜在价值——即减少代表公司做出重大财务决策的人员判断中的噪声。每个人都同意一致性是理想的。每个人也都同意这些判断永远不可能完全一致,因为它们是非正式的,部分是主观的。一些噪声是不可避免的。

当涉及到噪声的程度时,分歧出现了。高管们怀疑噪声能否成为他们公司的实质性问题。然而,值得赞扬的是,他们同意通过我们称之为噪声审计的简单实验来解决这个问题。结果让他们感到惊讶。这也成为了噪声问题的完美例证。

任何大公司中的许多专业人士都被授权做出约束公司的判断。例如,这家保险公司雇用了众多承保人,他们为金融风险报价,比如为银行承保因欺诈或流氓交易造成的损失。它还雇用了许多理赔调整员,他们预测未来理赔的成本,并在出现争议时与申请人谈判。

公司的每个大分支机构都有几名合格的承保人。当收到报价请求时,任何恰好有空的人都可能被指派准备报价。实际上,将确定报价的特定承保人是通过抽签选择的。

报价的确切值对公司有重大影响。如果报价被接受,高保费是有利的,但这样的保费有失去客户给竞争对手的风险。低保费更可能被接受,但对公司来说不太有利。对于任何风险,都有一个恰到好处的金发姑娘价格——既不太高也不太低——大量专业人士的平均判断很可能不会偏离这个金发姑娘数字太远。高于或低于这个数字的价格都是代价高昂的——这就是充满噪声的判断变异性如何损害底线的。

理赔调整员的工作也影响公司的财务状况。例如,假设代表一名在工业事故中永久失去右手使用能力的工人(申请人)提交了理赔申请。一名调整员被分配到这个案件——就像承保人被分配一样,因为她恰好有空。调整员收集案件事实并提供其对公司最终成本的估算。同一名调整员然后负责与申请人的代表谈判,以确保申请人获得保单中承诺的福利,同时也保护公司免于过度支付。

早期估算很重要,因为它为调整员在与申请人的未来谈判中设定了一个隐含目标。保险公司在法律上也有义务为每项理赔的预测成本预留资金(即有足够的现金能够支付)。在这里,从公司的角度来看,也有一个金发姑娘价值。和解并不能保证,因为对方有申请人的律师,如果提议过于吝啬,他们可能选择上法庭。另一方面,过于慷慨的预留可能给调整员太多自由度来同意无理要求。调整员的判断对公司来说是重要的——对申请人来说更加重要。

我们使用抽签这个词来强调机会在选择一名承保人或调整员中的作用。在公司的正常运营中,一名专业人士被分配到一个案件,没有人能够知道如果选择了另一位同事会发生什么。

抽签有其存在的意义,它们不一定是不公正的。可接受的抽签被用来分配”好处”,比如一些大学的课程,或”坏处”,比如军队征兵。它们服务于目的。但我们谈论的判断抽签不分配任何东西。它们只是产生不确定性。想象一家保险公司,其承保人是无噪声的并设定最优保费,但然后一个机会装置介入来修改客户实际看到的报价。显然,这样的抽签没有任何理由。对于一个结果取决于随机选择做出专业判断的人身份的系统,也没有任何理由。

选择特定法官确立刑事判决或单一射手代表团队的抽签创造了变异性,但这种变异性仍然不被看见。噪声审计——比如对联邦法官量刑进行的审计——是揭示噪声的一种方式。在这样的审计中,同一个案件由许多个人评估,他们反应的变异性变得可见。

承保人和理赔调整员的判断特别适合这种练习,因为他们的决策基于书面信息。为了准备噪声审计,公司高管构建了每组(承保人和调整员)五个代表性案例的详细描述。员工被要求独立评估两到三个案例。他们没有被告知研究的目的是检查他们判断的变异性。

在继续阅读之前,您可能想要思考一下以下问题的答案:在一家运营良好的保险公司中,如果您随机选择两名合格的承保人或理赔调节员,您认为他们对同一案例的估计会有多大差异?具体来说,两个估计之间的差异占其平均值的百分比是多少?

我们询问了该公司的众多高管,在随后的几年中,我们从不同行业的各种人员那里获得了估计。令人惊讶的是,有一个答案明显比其他答案更受欢迎。大多数保险公司高管猜测是10%或更少。当我们询问来自各个行业的828名CEO和高级管理人员,他们预期在类似的专家判断中会发现多少变异时,10%也是中位数答案和最频繁的答案(第二受欢迎的是15%)。10%的差异意味着,例如,两名承保人中的一名设定了9,500美元的保费,而另一名报价10,500美元。这不是一个可以忽略的差异,但是一个组织可以容忍的差异。

我们的噪声审计发现了更大的差异。根据我们的测量,承保中的中位数差异是55%,大约是大多数人(包括公司高管)预期的五倍。这个结果意味着,例如,当一名承保人设定9,500美元的保费时,另一名并不会设定为10,500美元——而是报价16,700美元。对于理赔调节员,中位数比率是43%。我们强调这些结果是中位数:在一半的案例对中,两个判断之间的差异甚至更大。

我们向其报告噪声审计结果的高管们很快意识到,噪声的绝对数量带来了一个昂贵的问题。一位高级管理人员估计,公司在承保中的年度噪声成本——包括因过高报价而失去的业务和因定价过低合同而产生的损失——达到数亿美元。

没有人能准确说出有多少错误(或多少偏差),因为没有人能确切知道每个案例的最适值。但没有人需要看到靶心来测量靶背面的散布,并意识到这种变异性是一个问题。数据显示,客户被要求支付的价格在令人不安的程度上取决于挑选处理该交易的员工的抽签。至少可以说,如果客户听说他们在未经同意的情况下被签署了这样的抽签,他们不会高兴。更一般地说,与组织打交道的人期望一个能可靠地提供一致判断的系统。他们不期望系统噪声。

系统噪声的一个定义特征是它是不受欢迎的,我们应该在这里强调,判断中的变异性并不总是不受欢迎的。

考虑偏好或品味的问题。如果十个电影评论家观看同一部电影,如果十个品酒师评价同一款酒,或者如果十个人阅读同一本小说,我们不期望他们有相同的意见。品味的多样性是受欢迎的,完全在预期之内。没有人愿意生活在一个每个人都有完全相同喜好和厌恶的世界中。(嗯,几乎没有人。)但是如果个人品味被误认为是专业判断,品味的多样性可能有助于解释错误。如果一个电影制片人决定推进一个不寻常的项目(比如说,关于旋转电话的兴衰),因为她个人喜欢剧本,如果没有其他人喜欢它,她可能犯了一个重大错误。

在竞争情况下,判断中的变异性也是预期的和受欢迎的,在这种情况下,最好的判断将得到奖励。当几家公司(或同一组织中的几个团队)竞争为同一客户问题生成创新解决方案时,我们不希望他们专注于同一种方法。当多个研究团队攻击科学问题时也是如此,比如疫苗的开发:我们非常希望他们从不同角度来看待它。即使是预测者有时也表现得像竞争对手。正确预测其他人都没有预料到的经济衰退的分析师肯定会获得声誉,而从不偏离共识的分析师仍然默默无闻。在这样的环境中,想法和判断的变异性再次受到欢迎,因为变异只是第一步。在第二阶段,这些判断的结果将相互竞争,最好的将获胜。在市场中如同在自然界中,没有变异就无法进行选择。

品味问题和竞争环境都提出了有趣的判断问题。但我们的重点是变异性不受欢迎的判断。系统噪声是系统的问题,系统是组织,而不是市场。当交易员对股票价值做出不同评估时,其中一些人会赚钱,其他人则不会。分歧创造市场。但是如果其中一位交易员被随机选择代表她的公司做出评估,如果我们发现她在同一公司的同事会产生非常不同的评估,那么公司就面临系统噪声,这就是一个问题。

一个关于该问题的优雅说明出现在我们向一家资产管理公司的高级经理展示我们的发现时,这促使他们进行了自己的探索性噪音审计。他们要求公司内四十二名经验丰富的投资者估算一只股票的公允价值(投资者对买入或卖出无差异的价格)。投资者基于一页商业描述进行分析;数据包括过去三年的简化损益表、资产负债表和现金流量表,以及未来两年的预测。以与保险公司相同方式测量的中位数噪音为41%。同一公司内投资者之间使用相同估值方法却存在如此巨大差异,这不可能是好消息。

当做出判断的人从同等资格的个体池中随机选择时,就像这家资产管理公司、刑事司法系统和前面讨论的保险公司的情况一样,噪音就是一个问题。系统噪音困扰着许多组织:实际上随机的分配过程往往决定了医院里哪位医生为你看病、法庭上哪位法官审理你的案件、哪位专利审查员审查你的申请、哪位客服代表听取你的投诉等等。这些判断中不必要的变异性可能导致严重问题,包括金钱损失和猖獗的不公平。

关于判断中不必要变异性的一个常见误解是它并不重要,因为随机错误据说会相互抵消。当然,对同一案例判断中的正面和负面错误往往会相互抵消,我们将详细讨论如何利用这一特性来减少噪音。但噪音系统不会对同一案例进行多次判断。它们对不同案例进行噪音判断。如果一份保险单定价过高而另一份定价过低,定价平均看起来可能是对的,但保险公司犯了两个代价高昂的错误。如果两个本应被判五年监禁的重罪犯分别被判三年和七年,平均而言并没有实现正义。在噪音系统中,错误不会相互抵消。它们会累积。

几十年来的大量文献已经记录了专业判断中的噪音。因为我们了解这些文献,保险公司噪音审计的结果并没有让我们感到惊讶。然而,让我们惊讶的是高管们对我们报告发现的反应:公司里没有人预期到我们观察到的噪音程度。没有人质疑审计的有效性,也没有人声称观察到的噪音程度是可接受的。然而,噪音问题——及其巨大成本——对组织来说似乎是一个新问题。噪音就像地下室的漏水。它被容忍不是因为被认为可以接受,而是因为它一直未被注意到。

这怎么可能?同一角色和同一办公室的专业人士如何能够彼此差异如此之大而不自知?高管们如何未能做出这一观察,而他们理解这对公司业绩和声誉构成重大威胁?我们开始认识到系统噪音问题在组织中经常不被认识,对噪音的普遍忽视与其普遍性一样有趣。噪音审计表明,受人尊敬的专业人士——以及雇用他们的组织——在日常专业判断中实际上存在分歧时却保持着一致性的幻觉。

要开始理解一致性的幻觉是如何产生的,把自己置于承保人正常工作日的处境中。你有超过五年的经验,你知道自己在同事中备受推崇,你尊重并喜欢他们。你知道自己擅长工作。在彻底分析金融公司面临的复杂风险后,你得出20万美元的保费是合适的。问题很复杂,但与你每天解决的问题并无太大不同。

现在想象被告知你的办公室同事已经得到相同信息并评估了相同风险。你能相信他们中至少一半人设定的保费要么高于25.5万美元要么低于14.5万美元吗?这个想法很难接受。事实上,我们怀疑那些听说噪音审计并接受其有效性的承保人从未真正相信其结论适用于他们个人。

我们大多数人在大多数时候都带着一个不被质疑的信念生活,即世界看起来是这样是因为它就是这样。从这个信念到另一个信念只有一小步:“其他人看世界的方式与我大致相同。”这些被称为朴素现实主义的信念对我们与他人共享的现实感至关重要。我们很少质疑这些信念。我们在任何时候都持有对周围世界的单一解释,通常很少努力为其生成合理的替代方案。一种解释就足够了,我们体验它为真实。我们不会在生活中想象看待所见事物的替代方式。

在专业判断的情况下,认为他人看待世界的方式与我们大体相同的信念每天都在多种方式下得到强化。首先,我们与同事共享一套通用的语言和规则,这些规则关于在我们的决策中应该重要的考虑因素。我们也有与他人就违反这些规则的判断的荒谬性达成一致的令人安心的经历。我们将与同事偶尔的分歧视为他们判断上的失误。我们很少有机会注意到我们一致认同的规则是模糊的,足以排除一些可能性,但不足以对特定案例指定共同的积极回应。我们可以与同事舒适地共事,而从未注意到他们实际上并不像我们那样看待世界。

我们采访的一位核保人员描述了她在部门中成为资深人员的经历:“当我是新人时,我会与我的主管讨论75%的案例…几年后,我不需要了——我现在被认为是专家…随着时间推移,我对自己的判断变得越来越自信。”像我们中的许多人一样,这个人主要通过行使判断来培养对判断的信心。

这个过程的心理学是被充分理解的。信心通过判断的主观体验得到培养,这些判断是以越来越流畅和轻松的方式做出的,部分原因是它们类似于过去在类似案例中做出的判断。随着时间推移,当这位核保人员学会与她过去的自己达成一致时,她对自己判断的信心增加了。她没有表明——在最初的学徒阶段后——她学会了与他人达成一致,检查了她在多大程度上确实与他们达成一致,或者甚至试图防止她的做法偏离同事的做法。

对保险公司而言,一致性的错觉只有通过噪音审计才被打破。公司的领导者怎么会对他们的噪音问题一直不知情?这里有几个可能的答案,但在许多情况下似乎起重要作用的一个答案就是对分歧的不适感。大多数组织更喜欢共识和和谐,而不是异议和冲突。现有的程序似乎明确设计来最小化接触实际分歧的频率,当这种分歧发生时,则将其解释掉。

明尼苏达大学心理学教授、绩效预测领域的leading研究者Nathan Kuncel与我们分享了一个说明这个问题的故事。Kuncel在帮助一所学校的招生办公室审查其决策过程。首先一个人阅读申请文件,给出评分,然后连同评分一起传递给第二个阅读者,第二个阅读者也会给出评分。Kuncel建议——出于在本书中将变得明显的原因——最好屏蔽第一个阅读者的评分,以免影响第二个阅读者。学校的回复:“我们过去这样做,但这导致了太多分歧,所以我们转换到了现在的系统。”这所学校不是唯一一个认为避免冲突至少与做出正确决策同样重要的组织。

考虑许多公司求助的另一种机制:对不幸判断的事后分析。作为学习机制,事后分析是有用的。但如果真的犯了错误——在判断远离专业规范的意义上——讨论它不会有挑战性。专家们会容易得出判断远离共识的结论。(他们也可能将其作为罕见例外而搁置。)糟糕的判断比好的判断更容易识别。指出恶劣错误和边缘化糟糕同事的做法不会帮助专业人士意识到在做出广泛可接受的判断时他们有多么不同意。相反,对糟糕判断的轻松共识甚至可能强化一致性的错觉。关于系统噪音普遍性的真正教训永远不会被学到。

我们希望你开始分享我们的观点,即系统噪音是一个严重问题。它的存在并不令人惊讶;噪音是判断非正式性质的结果。然而,正如我们将在本书中看到的,当组织认真审视时观察到的噪音量几乎总是令人震惊。我们的结论很简单:凡是有判断的地方,就有噪音,而且比你想象的更多。

“我们依赖专业判断的质量,包括核保人员、理赔调整员和其他人的判断。我们将每个案例分配给一位专家,但我们在错误假设下运作,即另一位专家会产生类似的判断。”

“系统噪音比我们想象的——或者比我们能容忍的——要大五倍。没有噪音审计,我们永远不会意识到这一点。噪音审计打破了一致性的错觉。”

“系统噪音是一个严重问题:它使我们损失数亿美元。”

“凡是有判断的地方,就有噪音——而且比我们想象的更多。”

我们迄今讨论的案例研究涉及重复做出的判断。对被判定盗窃罪的人什么是正确的刑期?对特定风险什么是正确的保费?虽然每个案例在某种意义上都是独特的,但像这些这样的判断是重复性决策。医生诊断病人、法官审理假释案例、招生官员审查申请、会计师准备税表——这些都是重复性决策的例子。

重复决策中的噪音可以通过噪音审计来证明,就像我们在前一章中介绍的那些。当可互换的专业人员在类似案例中做决策时,不必要的变异性很容易定义和测量。但是,将噪音的概念应用到我们称为单一决策的判断类别似乎要困难得多,或者甚至可能是不可能的。

例如,考虑世界在2014年面临的危机。在西非,许多人死于埃博拉病毒。由于世界是相互关联的,预测表明感染将迅速传播到世界各地,并特别严重地冲击欧洲和北美。在美国,有坚持要求关闭来自受影响地区的航空旅行并采取积极措施关闭边境的呼声。朝这个方向行动的政治压力很大,著名且消息灵通的人士支持这些措施。

巴拉克·奥巴马总统面临着他总统任期内最困难的决策之一——一个他以前从未遇到过,也再也没有遇到过的决策。他选择不关闭任何边境。相反,他派遣了三千人——卫生工作者和士兵——前往西非。他领导了一个多元化的国际国家联盟,这些国家并不总是能很好地合作,利用他们的资源和专业知识在源头解决问题。

像总统的埃博拉应对这样只做一次的决策是单一的,因为它们不是由同一个人或团队重复做出的,它们缺乏预设的响应,并且具有真正独特的特征。在处理埃博拉问题时,奥巴马总统和他的团队没有真正的先例可以借鉴。重要的政治决策通常是单一决策的好例子,军事指挥官最重要的选择也是如此。

在私人领域,你在选择工作、买房或求婚时做出的决策具有相同的特征。即使这不是你的第一份工作、第一套房子或第一次结婚,尽管无数人之前都面临过这些决策,但对你来说这个决策感觉是独特的。在商业中,公司负责人经常被要求做出对他们来说似乎是独特的决策:是否推出一个可能改变游戏规则的创新,在疫情期间关闭多少业务,是否在外国开设办事处,或者是否向寻求监管他们的政府投降。

可以说,单一决策和重复决策之间存在连续性,而不是类别差异。承保人可能会处理一些他们认为非常不寻常的案例。相反,如果你是第四次买房,你可能已经开始将买房视为重复决策。但极端的例子清楚地表明这种差异是有意义的。开战是一回事;进行年度预算审查是另一回事。

单一决策传统上被视为与大型组织中可互换员工例行做出的重复判断截然不同。虽然社会科学家处理重复决策,但高风险的单一决策一直是历史学家和管理大师的领域。对这两种类型决策的方法截然不同。对重复决策的分析通常采用统计倾向,社会科学家评估许多类似的决策以识别模式、确定规律性并测量准确性。相比之下,对单一决策的讨论通常采用因果观点;它们在事后进行,专注于识别所发生事情的原因。历史分析,就像管理成功和失败的案例研究一样,旨在理解本质上独特的判断是如何做出的。

单一决策的性质为噪音研究提出了一个重要问题。我们将噪音定义为对同一问题判断中的不良变异性。由于单一问题从未完全重复,这个定义不适用于它们。毕竟,历史只运行一次。你永远无法将奥巴马在2014年向西非派遣卫生工作者和士兵的决策与其他美国总统在那个特定时间处理那个特定问题时做出的决策进行比较(尽管你可以推测)。你可能同意将你与那个特别的人结婚的决策与像你这样的其他人的决策进行比较,但那种比较对你来说不会像我们在同一案例上承保人报价之间进行的比较那么相关。你和你的配偶是独特的。没有直接的方法来观察单一决策中噪音的存在。

然而,单一决策并不免于在重复决策中产生噪音的因素。在射击场上,C队(噪音队)的射手可能正在向不同方向调整他们步枪上的瞄准器,或者他们的手可能只是不稳定。如果我们只观察团队中的第一个射手,我们不会知道团队有多嘈杂,但噪音的来源仍然存在。同样,当你做单一决策时,你必须想象另一个决策者,即使是和你一样有能力并且分享相同目标和价值观的人,也不会从相同的事实得出相同的结论。作为决策者,你应该认识到,如果情况或决策过程的某些无关方面有所不同,你可能会做出不同的决策。

换句话说,我们无法衡量单一决策中的噪音,但如果我们反事实地思考,我们确信噪音就在那里。正如射手颤抖的手暗示单次射击可能落在其他地方一样,决策者和决策过程中的噪音暗示单一决策可能会有所不同。

考虑影响单一决策的所有因素。如果负责分析埃博拉威胁和制定应对计划的专家是不同的人,具有不同的背景和生活经历,他们向奥巴马总统提出的建议会是一样的吗?如果相同的事实以稍微不同的方式呈现,对话会以同样的方式展开吗?如果关键人物当时心情不同或在暴风雪中开会,最终决策会完全相同吗?从这个角度看,单一决策似乎并不那么确定。根据我们甚至没有意识到的许多因素,决策很可能会有所不同。

作为反事实思考的另一个练习,考虑不同国家和地区如何应对COVID-19危机。即使病毒大致在同一时间以类似方式袭击它们,应对措施也存在巨大差异。这种变化为不同国家决策中的噪音提供了明确证据。但如果疫情只袭击了一个国家呢?在那种情况下,我们不会观察到任何变化。但我们无法观察到变化并不会使决策变得不那么嘈杂。

这种理论讨论很重要。如果单一决策与反复决策一样嘈杂,那么减少反复决策中噪音的策略也应该提高单一决策的质量。

这是一个比看起来更违反直觉的处方。当你需要做出独一无二的决策时,你的本能可能是将其视为独一无二的。有些人甚至声称概率思维的规则与在不确定性下做出的单一决策完全无关,这样的决策需要完全不同的方法。

我们这里的观察建议相反的建议。从噪音减少的角度来看,单一决策是只发生一次的反复决策。无论你只做一次决策还是一百次,你的目标都应该是以减少偏见和噪音的方式做出决策。减少错误的做法在你独一无二的决策中应该与在重复决策中一样有效。

“你处理这个不寻常机会的方式使你暴露于噪音中。”

“记住:单一决策是只做一次的反复决策。”

“塑造你成为现在的你的个人经历与这个决策并不真正相关。”

无论在日常生活还是科学中,测量都是使用仪器在量表上为物体或事件分配数值的行为。你使用卷尺以英寸为单位测量地毯的长度。你通过查看温度计以华氏度或摄氏度测量温度。

做出判断的行为是相似的。当法官确定犯罪的适当刑期时,他们在量表上分配一个数值。承保人为风险设定保险金额时也是如此,医生做出诊断时也是如此。(量表不必是数字的:“排除合理怀疑的有罪”、“晚期黑色素瘤”和”建议手术”也是判断。)

因此,判断可以被描述为以人类思维为仪器的测量。测量概念中隐含的目标是准确性——接近真相并最小化错误。判断的目标不是给人留下深刻印象,不是表明立场,不是说服。重要的是要注意,我们在这里使用的判断概念借用自技术心理学文献,它是一个比日常语言中同一词汇更狭窄的概念。判断不是思考的同义词,做出准确判断不是具有良好判断力的同义词。

正如我们定义的,判断是可以用一个词或短语总结的结论。如果情报分析师写了一份长报告,得出政权不稳定的结论,只有结论是判断。判断,像测量一样,既指做出判断的心理活动,也指其产物。我们有时会使用判断者作为技术术语来描述做出判断的人,即使他们与司法部门无关。

虽然准确性是目标,但即使在科学测量中也从未实现这一目标的完美,更不用说在判断中了。总是有一些错误,其中一些是偏见,一些是噪音。

为了体验噪音和偏见如何导致错误,我们邀请你玩一个不到一分钟的游戏。如果你有一部带秒表的智能手机,它可能有圈数功能,使你能够在不停止秒表甚至不看显示器的情况下测量连续的时间间隔。你的目标是在不看手机的情况下产生五个连续的正好十秒的圈数。你可能想在开始之前观察几次十秒间隔。开始。

现在查看记录在手机上的圈数时长。(手机本身并非完全没有噪音,但噪音很少。)你会看到这些圈数并非都是准确的十秒,而是在相当大的范围内变化。你试图准确重现相同的计时,但无法做到。你无法控制的变异性就是噪音的一个实例。

这个发现并不令人惊讶,因为噪音在生理学和心理学中是普遍存在的。个体间的变异性是生物学的既定事实;豆荚中没有两颗豌豆是真正相同的。在同一个人内部,也存在变异性。你的心跳并不完全规律。你无法以完美的精确度重复相同的手势。当听力学家为你检查听力时,会有一些声音太轻你永远听不到,另一些声音太响你总是能听到。但也会有一些声音你有时能听到,有时听不到。

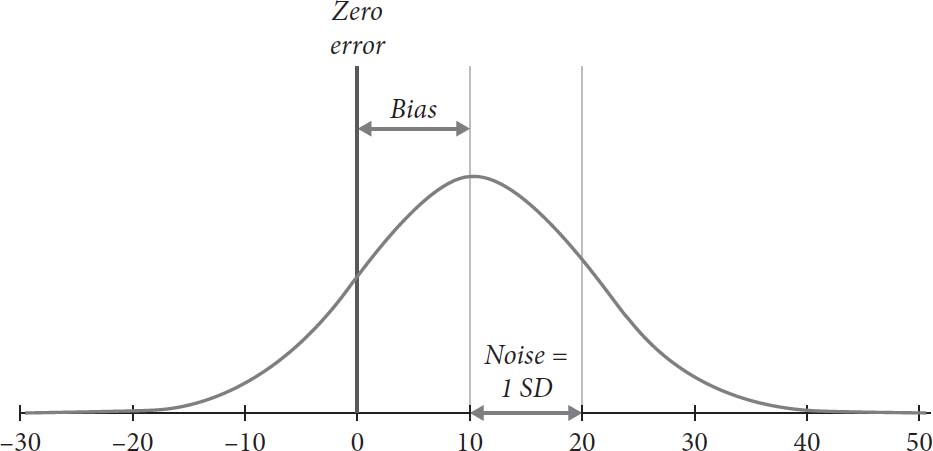

现在看看手机上的五个数字。你看到某种模式了吗?比如,所有五个圈数都短于十秒,这种模式表明你的内在时钟运行得很快?在这个简单的任务中,偏差是你的圈数平均值与十秒之间的差值,可正可负。噪音构成了你结果的变异性,类似于我们之前看到的射击散布。在统计学中,变异性最常见的度量是标准差,我们将用它来测量判断中的噪音。

我们可以将大多数判断,特别是预测性判断,视为类似于你刚才进行的测量。当我们做预测时,我们试图接近一个真实值。经济预测师的目标是尽可能接近明年国内生产总值增长的真实值;医生的目标是做出正确的诊断。(请注意,本书技术意义上使用的预测一词并不意味着预测未来:就我们的目的而言,对现有医疗状况的诊断就是一种预测。)

我们将大量依赖判断与测量之间的类比,因为它有助于解释噪音在错误中的作用。做预测性判断的人就像瞄准靶心的射手或努力测量粒子真实重量的物理学家一样。他们判断中的噪音意味着错误。简单来说,当判断瞄准真实值时,两个不同的判断不可能都是正确的。像测量仪器一样,在特定任务中,有些人通常比其他人表现出更多错误——也许是因为技能或训练的不足。但是,像测量仪器一样,做判断的人永远不会完美。我们需要理解和测量他们的错误。

当然,大多数专业判断比时间间隔的测量要复杂得多。在第4章中,我们定义了不同类型的专业判断,并探索它们的目标。在第5章中,我们讨论如何测量错误以及如何量化系统噪音对错误的贡献。第6章更深入地探讨系统噪音并识别其组成部分,即不同类型的噪音。在第7章中,我们探索这些组成部分之一:场合噪音。最后,在第8章中,我们展示群体如何经常放大判断中的噪音。

从这些章节中得出一个简单的结论:像测量仪器一样,人类大脑是不完美的——它既有偏差又有噪音。为什么?程度如何?让我们来找出答案。

本书讨论的是广义理解的专业判断,并假设做出此类判断的人是有能力的,目标是做对。然而,判断这个概念本身包含着一种不情愿的承认,即你永远无法确定判断是正确的。

考虑”判断问题”或”这是一个判断调用”这样的短语。我们不认为太阳明天会升起或氯化钠的分子式是NaCl是判断问题,因为理性的人在这些问题上应该完全一致。判断问题是指对答案有某种不确定性,我们允许理性和有能力的人可能不同意的可能性。

但可接受的分歧是有限度的。事实上,判断这个词主要用于人们认为应该达成一致的地方。判断问题不同于观点或品味问题,在后者中,未解决的分歧是完全可以接受的。对噪音审计结果感到震惊的保险公司高管们,如果理赔调整员在甲壳虫乐队和滚石乐队的相对优劣,或者鲑鱼和金枪鱼的比较上存在严重分歧,他们不会有任何问题。

判断问题,包括专业判断,占据了一个空间,一边是事实或计算问题,另一边是品味或观点问题。它们由有界分歧的期望来定义。

在判断中到底多少分歧是可以接受的,这本身就是一个判断调用,取决于问题的难度。当判断是荒谬的时候,达成一致特别容易。在常规欺诈案件中在量刑上差异很大的法官会一致认为一美元罚款和终身监禁都是不合理的。葡萄酒比赛的评委在哪些葡萄酒应该获得奖牌上分歧很大,但经常对被淘汰的酒一致表示蔑视。

在我们进一步讨论判断体验之前,现在请你自己做一个判断。如果你完成这个练习并将其执行到底,你将从本章剩余部分中获得更多收获。

想象你是一个团队的成员,负责评估一家面临日益激烈竞争的中等成功地区金融公司首席执行官职位的候选人。你被要求评估以下候选人在工作两年后成功的概率。 成功 被简单定义为候选人在两年结束时仍然保持CEO职位。请在0(不可能)到100(确定)的范围内表达概率。

Michael Gambardi今年37岁。自从他12年前从Harvard Business School毕业以来,他担任过几个职位。早期,他是两家初创公司的创始人和投资者,这些公司在没有吸引到太多财务支持的情况下失败了。然后他加入了一家大型保险公司,并迅速升至欧洲地区首席运营官职位。在那个职位上,他发起并管理了一项重要的及时解决索赔问题的改进。同事和下属将他描述为有效但也专横和粗暴,在他任职期间高管流失率很高。同事和下属也证明了他的诚信和承担失败责任的意愿。在过去的两年里,他担任一家中等规模金融公司的CEO,该公司最初面临失败风险。他稳定了公司,在那里他被认为是成功的,尽管很难共事。他表示有兴趣继续前进。几年前面试他的人力资源专家在创造力和活力方面给了他优秀的评级,但也将他描述为傲慢的,有时是专制的。

回想一下,Michael是一家中等成功且面临日益激烈竞争的地区金融公司CEO职位的候选人。如果雇用Michael,他在两年后仍然在职的概率是多少?请在继续阅读之前决定一个0到100范围内的具体数字。如果需要,请重新阅读描述。

如果你认真参与了这项任务,你可能发现它很困难。有大量信息,其中很多似乎不一致。你必须努力形成做出判断所需的连贯印象。在构建那个印象时,你专注于一些看似重要的细节,你很可能忽略了其他细节。如果被要求解释你选择的数字,你会提到一些突出的事实,但不足以完全解释你的判断。

你经历的思维过程说明了我们称为判断的心理操作的几个特征:

由于复杂判断过程中的这三个步骤都包含一些变异性,我们不应该对Michael Gambardi案例的答案中出现大量噪音感到惊讶。如果你让几个朋友阅读这个案例,你可能会发现你们对他成功概率的估计分布很广。当我们向115名MBA学生展示这个案例时,他们对Gambardi成功概率的估计范围从10到95。这是大量的噪音。

顺便说一下,你可能已经注意到秒表练习和Gambardi问题说明了两种类型的噪音。秒表连续试验判断的变异性是单个判断者(你自己)内部的噪音,而Gambardi案例判断的变异性是不同判断者之间的噪音。在测量术语中,第一个问题说明人内可靠性,第二个说明人间可靠性。

您对Gambardi问题的答案是一个预测性判断,正如我们定义的那个术语。然而,它与我们称为预测性的其他判断在重要方面有所不同,包括明天曼谷的最高气温、今晚足球比赛的结果,或下一届总统选举的结果。如果您与朋友在这些问题上存在分歧,您将在某个时候发现谁是对的。但如果您对Gambardi存在分歧,时间不会告诉我们谁是对的,原因很简单:Gambardi并不存在。

即使问题涉及一个真实的人,我们也知道结果,单一的概率判断(除了0或100%之外)也无法被证实或反驳。结果并不能揭示事前概率是什么。如果一个被分配90%概率的事件没有发生,概率判断并不一定是错误的。毕竟,只有10%可能发生的结果确实有10%的时间会发生。Gambardi练习是不可验证预测性判断的一个例子,有两个不同的原因:Gambardi是虚构的,答案是概率性的。

许多专业判断都是不可验证的。除非有严重错误,承保人永远不会知道,例如,某项特定保单是定价过高还是定价过低。其他预测可能因为它们是有条件的而不可验证。“如果我们开战,我们将被击败”是一个重要的预测,但它很可能仍然未经检验(我们希望如此)。或者预测可能过于长期,以至于做出预测的专业人士无法对此负责——例如,对21世纪末平均气温的估计。

Gambardi任务的不可验证性质是否改变了您处理它的方式?例如,您是否问过自己Gambardi是真实的还是虚构的?您是否想过结果是否会在文本后面揭示?您是否思考过这样一个事实:即使是这样,揭示也不会给您所面临问题的答案?可能没有,因为当您回答问题时,这些考虑似乎并不相关。

可验证性并不改变判断的体验。在某种程度上,您可能会对答案很快就会揭示的问题思考得更加深入,因为害怕暴露会集中注意力。相反,您可能拒绝对过于假设以至于荒谬的问题给予太多思考(“如果Gambardi有三条腿并且会飞,他会成为更好的CEO吗?”)。但总的来说,您处理一个合理的假设问题的方式与您处理真实问题的方式大致相同。这种相似性对心理学研究很重要,其中大部分使用虚构的问题。

由于没有结果——您可能甚至没有问过自己是否会有结果——您并不试图相对于那个结果最小化错误。您试图得到正确的判断,找到一个您有足够信心使其成为您答案的数字。当然,您对那个答案并不完全确信,就像您完全确信四乘六等于二十四那样。您意识到一些不确定性(正如我们将看到的,可能比您认识到的更多)。但在某个时刻,您决定不再取得进展,满足于一个答案。

是什么让您觉得您得到了正确的判断,或者至少足够正确以成为您的答案?我们认为这种感觉是判断完成的内部信号,与任何外部信息无关。如果您的答案似乎与证据足够舒适地匹配,它就会感觉正确。0或100的答案不会给您那种匹配感:它暗示的信心与提供的混乱、模糊、冲突的证据不一致。但无论您选择的数字是什么,它都给了您所需的连贯感。正如您所体验的,判断的目标是实现连贯的解决方案。

这个内部信号的基本特征是连贯感是判断体验的一部分。它不依赖于真实的结果。因此,内部信号对不可验证的判断和对真实、可验证的判断一样可用。这解释了为什么对像Gambardi这样的虚构角色做出判断感觉与对现实世界做出判断非常相似。

可验证性不会改变判断发生时的体验。然而,它确实改变了事后的评估。

可验证的判断可以由客观观察者根据一个简单的错误度量来评分:判断与结果之间的差异。如果天气预报员说今天的最高气温将是七十华氏度,而实际是六十五度,预报员就犯了正五度的错误。显然,这种方法不适用于像Gambardi问题这样的不可验证判断,它们没有真实的结果。那么,我们如何决定什么构成好的判断?

答案是有第二种评估判断的方法。这种方法既适用于可验证的判断,也适用于不可验证的判断。它包括评估判断的过程。当我们谈到好的或坏的判断时,我们可能在谈论输出(例如,您在Gambardi案例中产生的数字)或过程——您为得出那个数字所做的事情。

评估判断过程的一种方法是观察该过程在大量案例中的表现。例如,考虑一位政治预测者为大量地方选举候选人分配获胜概率。他描述其中一百名候选人有70%的获胜可能性。如果其中七十人最终当选,我们就有了该预测者使用概率量表技能的良好指标。这些判断作为整体是可验证的,尽管没有单一的概率判断可以被宣布为对或错。同样,对特定群体的偏见最好通过检查大量案例的统计结果来确定。

关于判断过程可以提出的另一个问题是,它是否符合逻辑或概率论的原则。大量关于判断认知偏见的研究都属于这一类。

专注于判断过程而非结果,使得评估不可验证判断的质量成为可能,比如对虚构问题或长期预测的判断。我们可能无法将它们与已知结果进行比较,但我们仍然可以判断它们是否做出了错误判断。当我们转向改进判断而不仅仅是评估判断的问题时,我们也会专注于过程。我们在本书中推荐的所有减少偏见和噪音的程序,都旨在采用能在类似案例集合中最小化错误的判断过程。

我们对比了评估判断的两种方式:通过将其与结果比较和通过评估导致判断的过程质量。请注意,当判断是可验证的时,这两种评估方式在单个案例中可能得出不同的结论。一个熟练而谨慎的预测者使用最佳工具和技术,在进行季度通胀预测时经常会错过正确数字。同时,在某个季度,一只投掷飞镖的黑猩猩有时会是对的。

决策学者们为解决这种矛盾提供了明确建议:专注于过程,而不是单个案例的结果。然而,我们认识到这并非现实生活中的标准做法。专业人士通常根据他们的判断与可验证结果的匹配程度来评估,如果你问他们在判断中追求什么,他们会回答密切匹配。

总之,人们在可验证判断中通常声称追求的是与结果匹配的预测。无论可验证性如何,他们实际上试图实现的是案例事实与判断之间一致性所提供的内在完成信号。而从规范角度来说,他们应该试图实现的是能在类似案例集合中产生最佳判断的判断过程。

到目前为止,在本章中,我们专注于预测性判断任务,我们将讨论的大多数判断都属于这种类型。但第1章讨论了Frankel法官和联邦法官量刑中的噪音,检验了另一种判断类型。对重犯量刑不是预测。这是一种评价判断,旨在使刑罚与犯罪严重程度相匹配。葡萄酒博览会的评委和餐厅评论家做出评价判断。为论文打分的教授、花样滑冰比赛的评委以及向研究项目授予资助的委员会都做出评价判断。

另一种评价判断出现在涉及多个选项及其权衡的决策中。考虑在候选人中选择雇用对象的管理者、必须决定战略选项的管理团队,甚至选择如何应对非洲流行病的总统。可以肯定的是,所有这些决策都依赖于提供输入的预测性判断——例如,候选人在第一年的表现如何,股市对特定战略举措的反应如何,或者如果不加控制,流行病传播的速度如何。但最终决策需要在各种选项的利弊之间进行权衡,这些权衡通过评价判断来解决。

与预测性判断一样,评价判断包含有限分歧的期望。没有一个自尊的联邦法官可能会说:“这是我最喜欢的惩罚,我一点也不在乎同事们的其他想法。”从几个战略选项中选择的决策者期望拥有相同信息并分享相同目标的同事和观察者同意他们的观点,或者至少不要过分不同意。评价判断部分取决于做出判断者的价值观和偏好,但它们不仅仅是品味或观点问题。

因此,预测性和评价性判断之间的界限是模糊的,做出判断的人往往意识不到这一点。设定刑期的法官或为论文打分的教授认真思考他们的任务,努力寻找”正确”答案。他们对自己的判断和为此提供的理由产生信心。当判断是预测性的(“这个新产品会卖得怎么样?”)和评价性的(“我的助手今年表现如何?”)时,专业人士的感受、行为和为自己辩护的言论大致相同。

在预测性判断中观察到噪声总是表明出了问题。如果两位医生对诊断意见不一致,或者两名预测者对下一季度销售额有分歧,那么至少其中一人必然犯了错误。错误可能是因为其中一人技能较差,因此更容易出错,或者是由于其他噪声源造成的。无论原因如何,未能做出正确判断可能对依赖这些个人诊断和预测的人产生严重后果。

评价性判断中的噪声会因不同原因而产生问题。在任何假设法官可以互换并准随机分配的系统中,对同一案件的巨大分歧违背了公平性和一致性的期望。如果对同一被告的量刑存在巨大差异,我们就进入了法官弗兰克尔谴责的”任意残酷”领域。即使是相信个性化量刑价值并且对抢劫犯量刑有分歧的法官也会同意,将判决变成彩票的分歧程度是有问题的。当对同一篇文章给出截然不同的分数,对同一家餐厅给出不同的安全评级,对同一名滑冰运动员给出不同的分数时,情况也是如此(尽管不那么戏剧性)——或者当一个患有抑郁症的人获得社会保障残疾福利,而另一个患有相同疾病的人却什么都得不到时。

即使不公平只是一个次要关切,系统噪声也会带来另一个问题。受评价性判断影响的人期望这些判断反映的价值观是系统的价值观,而不是个别法官的价值观。如果一个客户抱怨笔记本电脑有缺陷获得全额退款,而另一个客户只得到道歉;或者如果一名在公司工作五年的员工要求升职并如愿以偿,而另一名表现完全相同的员工被礼貌地拒绝,那么一定是出了大问题。系统噪声就是不一致性,而不一致性会损害系统的可信度。

我们测量噪声所需要的只是对同一问题的多次判断。我们不需要知道真实值。正如引言中射击场故事所说明的,当我们看靶子背面时,靶心是看不见的,但我们可以看到弹孔的散布。一旦我们知道所有射手都在瞄准同一个靶心,我们就可以测量噪声。这就是噪声审计所做的事情。如果我们要求所有预测者估算下一季度的销售额,他们预测的散布就是噪声。

偏差和噪声之间的这种区别对于改进判断的实际目的至关重要。声称我们可以在无法验证判断是否正确的情况下改进判断似乎是矛盾的。但我们可以——如果我们从测量噪声开始。无论判断的目标是纯粹的准确性还是价值观之间更复杂的权衡,噪声都是不受欢迎的,而且通常是可以测量的。一旦测量了噪声,正如我们将在第5部分讨论的,通常可以减少它。

“这是判断问题。你不能期望人们完全同意。”

“是的,这是判断问题,但有些判断太离谱了,它们是错误的。”

“你在候选人之间的选择只是品味的表达,不是严肃的判断。”

“一个决定需要预测性和评价性判断。”

一致性偏差显然会产生代价高昂的错误。如果一个秤总是给你的体重加上一个固定数值,如果一个热情的经理总是预测项目只需要实际所需时间的一半,或者如果一个胆小的高管年复一年地对未来销售过度悲观,结果将是大量严重的错误。

我们现在已经看到噪声也会产生代价高昂的错误。如果一个经理通常预测项目只需要最终实际所需时间的一半,偶尔预测需要实际时间的两倍,说这个经理”平均”是对的是没有帮助的。不同的错误会累积;它们不会相互抵消。

因此,一个重要问题是偏差和噪声如何以及在多大程度上导致误差。本章旨在回答这个问题。其基本信息很直接:在各种专业判断中,只要准确性是目标,偏差和噪声在整体误差计算中发挥相同作用。在某些情况下,偏差的贡献会更大;在其他情况下是噪声(这些情况比人们预期的更常见)。但在每种情况下,减少噪声对整体误差的影响与减少同等程度的偏差相同。因此,噪声的测量和减少应该与偏差的测量和减少具有同样高的优先级。

这一结论基于一种特定的误差测量方法,该方法有着悠久的历史,在科学和统计学中得到普遍接受。在本章中,我们提供了这一历史的入门概述和基本推理的概要。

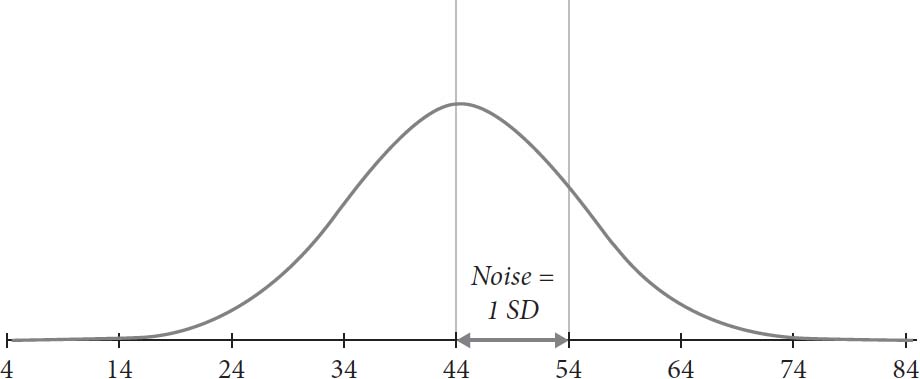

开始想象一家名为GoodSell的大型零售公司,该公司雇佣了许多销售预测员。他们的工作是预测GoodSell在各个地区的市场份额。也许在阅读了一本关于噪音主题的书后,GoodSell预测部门主管Amy Simkin进行了一次噪音审计。所有预测员都对同一地区的市场份额产生了独立估计。

图3显示了噪音审计的(令人难以置信的平滑)结果。Amy可以看到预测呈现熟悉的钟形曲线分布,也称为正态分布或高斯分布。钟形曲线峰值代表的最频繁预测是44%。Amy还可以看到公司的预测系统相当嘈杂:这些预测如果都准确的话应该是相同的,但却在相当大的范围内变化。

图3:GoodSell某一地区市场份额预测分布

我们可以为GoodSell预测系统中的噪音量附上一个数字。就像您使用秒表测量圈数时所做的那样,我们可以计算预测的标准差。顾名思义,标准差代表与均值的典型距离。在这个例子中,它是10个百分点。对于每个正态分布都是如此,大约三分之二的预测包含在均值两侧一个标准差内——在这个例子中,介于34%和54%的市场份额之间。Amy现在对市场份额预测中的系统噪音量有了估计。(更好的噪音审计会使用几个预测问题来获得更稳健的估计,但一个对我们这里的目的来说就足够了。)

就像第2章中真实保险公司的高管们一样,Amy对结果感到震惊并想要采取行动。不可接受的噪音量表明预测员在执行他们应该遵循的程序时缺乏纪律性。Amy要求获得聘请噪音顾问的权限,以在她的预测员工作中实现更多的统一性和纪律性。不幸的是,她没有得到批准。她老板的回复似乎足够明智:他问,当我们不知道我们的预测是对还是错时,我们如何能减少错误?他说,当然,如果预测中存在大的平均误差(即大的偏差),解决它应该是优先事项。他总结说,在承担任何改善预测的工作之前,GoodSell必须等待并找出它们是否正确。

在原始噪音审计一年后,预测员试图预测的结果已知。目标地区的市场份额结果是34%。现在我们也知道每个预测员的误差,这简单地是预测与结果之间的差异。对于34%的预测误差是0,对于44%的平均预测误差是10%,对于24%的低估预测误差是-10%。

图4显示了误差分布。它与图3中的预测分布相同,但从每个预测中减去了真实值(34%)。分布的形状没有改变,标准差(我们的噪音测量)仍然是10%。

图4:GoodSell某一地区预测误差分布

图3和图4之间的差异类似于从靶子背面和正面看到的射击模式之间的差异(见引言中的图1和图2)。了解靶子的位置对于观察射击中的噪音并不必要;同样,了解真实结果对于已知的预测噪音没有任何增加。

Amy Simkin和她的老板现在知道了他们之前不知道的事情:预测中的偏差量。偏差简单地是误差的平均值,在这种情况下也是10%。因此,在这组数据中,偏差和噪音恰好在数值上相同。(需要明确的是,噪音和偏差的这种相等性绝不是一般规律,但偏差和噪音相等的情况更容易理解它们的作用。)我们可以看到大多数预测员犯了乐观错误——也就是说,他们高估了将要实现的市场份额:他们大多数在零误差垂直线的右手边犯错。(事实上,使用正态分布的性质,我们知道84%的预测都是这种情况。)

正如Amy的老板几乎毫不掩饰满意地指出,他是对的。预测中确实存在很多偏差!确实,现在很明显减少偏差将是一件好事。但是,Amy仍然想知道,一年前减少噪音会是一个好主意吗——现在减少噪音会是一个好主意吗?这种改善的价值与减少偏差的价值相比如何?

要回答Amy的问题,我们需要一个误差的”评分规则”,一种将个别误差加权并合并成总体误差单一测量的方法。幸运的是,这样的工具存在。它是最小二乘法,由Carl Friedrich Gauss在1795年发明,他是1777年出生的著名数学神童,在十几岁时就开始了重大发现的职业生涯。

Gauss提出了一个评分个别误差对总体误差贡献的规则。他的总体误差测量——称为均方误差(MSE)——是各个测量误差平方的平均值。

Gauss关于他测量总体误差方法的详细论证远超出本书的范围,他的解决方案并不是立即显而易见的。为什么使用误差的平方?这个想法似乎是任意的,甚至是奇怪的。然而,正如您将看到的,它建立在您几乎肯定分享的直觉之上。

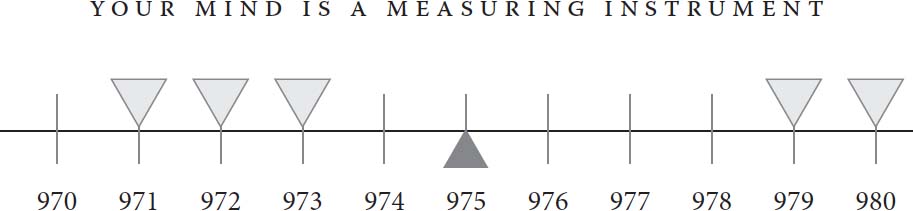

为了理解原因,让我们转向一个看似完全不同但实际上是同一个问题的情况。想象你拿到一把尺子,被要求测量一条线的长度,精确到最近的毫米。你可以进行五次测量。图5中向下指向的三角形代表这些测量值。

图5:对同一长度的五次测量

如你所见,五次测量都在971到980毫米之间。你对线条真实长度的最佳估计是什么?有两个明显的候选答案。一种可能是中位数,即位于两个较短测量值和两个较长测量值之间的测量值,是973毫米。另一种可能是算术平均值,通俗称为平均数,在这个例子中是975毫米,用向上指向的箭头表示。你的直觉可能倾向于平均值,而你的直觉是正确的。平均值包含更多信息;它受数字大小的影响,而中位数只受其顺序影响。

在这个你有清晰直觉的估计问题与我们在此关心的整体误差测量问题之间,存在着紧密的联系。实际上,它们是同一枚硬币的两面。这是因为最佳估计是能最小化可用测量值整体误差的估计。因此,如果你关于平均值是最佳估计的直觉是正确的,那么你用来测量整体误差的公式应该是一个以算术平均值作为误差最小化值的公式。

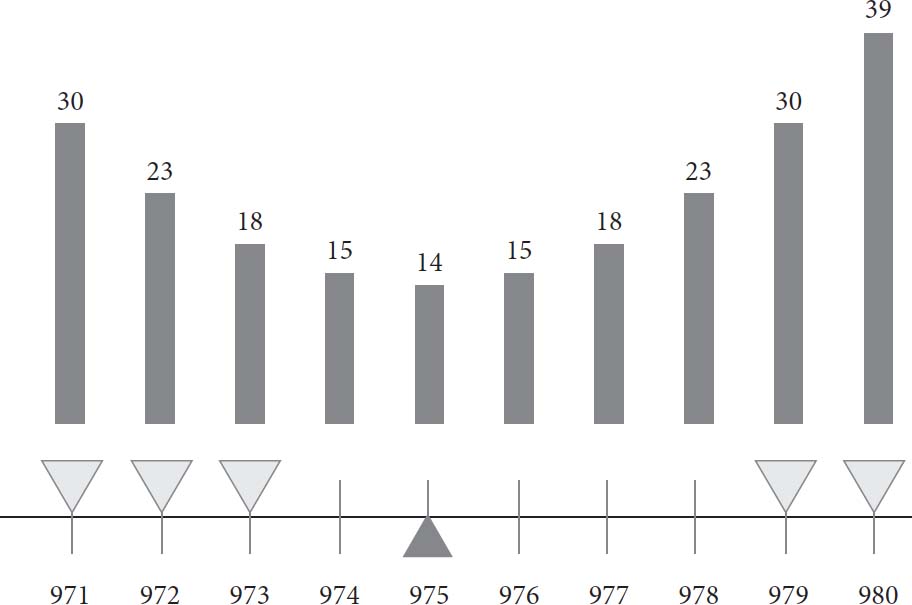

MSE具有这个特性——而且它是唯一具有这个特性的整体误差定义。在图6中,我们为线条真实长度的十个可能整数值计算了五次测量中MSE的值。例如,如果真实值是971,五次测量的误差将是0、1、2、8和9。这些误差的平方和为150,平均值是30。这是一个很大的数字,反映了一些测量值远离真实值的事实。你可以看到MSE随着我们接近975——平均值——而减少,超过这一点后又增加。平均值是我们的最佳估计,因为它是使整体误差最小的值。

图6:真实长度十个可能值的均方误差(MSE)

你还可以看到,当你的估计偏离平均值时,整体误差会迅速增加。例如,当你的估计仅增加3毫米,从976到979时,MSE翻倍。这是MSE的一个关键特征:平方运算给大误差的权重远大于给小误差的权重。

现在你明白为什么Gauss测量整体误差的公式被称为均方误差,为什么他的估计方法被称为最小二乘法。误差的平方是其核心思想,没有其他公式能与你关于平均值是最佳估计的直觉相兼容。

Gauss方法的优势很快被其他数学家认识到。在他的众多成就中,Gauss使用MSE(和其他数学创新)解决了一个困扰欧洲最优秀天文学家的谜题:重新发现Ceres,这颗小行星在1801年消失在太阳的眩光中之前只被短暂追踪过。天文学家们一直试图估计Ceres的轨道,但他们计算望远镜测量误差的方法是错误的,这颗行星没有在他们的结果所建议的位置附近重新出现。Gauss使用最小二乘法重新进行了计算。当天文学家们将望远镜对准他指示的位置时,他们找到了Ceres!

不同学科的科学家很快采用了最小二乘法。两个多世纪后,它仍然是在以准确性为目标的任何地方评估误差的标准方法。按误差平方加权是统计学的核心。在所有科学学科的绝大多数应用中,MSE占主导地位。正如我们即将看到的,这种方法有着令人惊讶的含义。

偏差和噪声在误差中的作用可以用两个我们称为误差方程的表达式来轻松总结。第一个方程将单次测量中的误差分解为你现在熟悉的两个组成部分:偏差——平均误差——和剩余的”噪声误差”。当误差大于偏差时,噪声误差为正;当误差小于偏差时,噪声误差为负。噪声误差的平均值为零。第一个误差方程没有新内容。

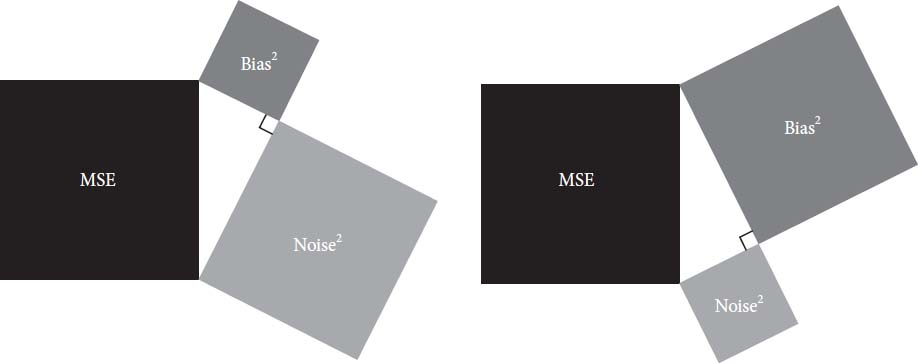

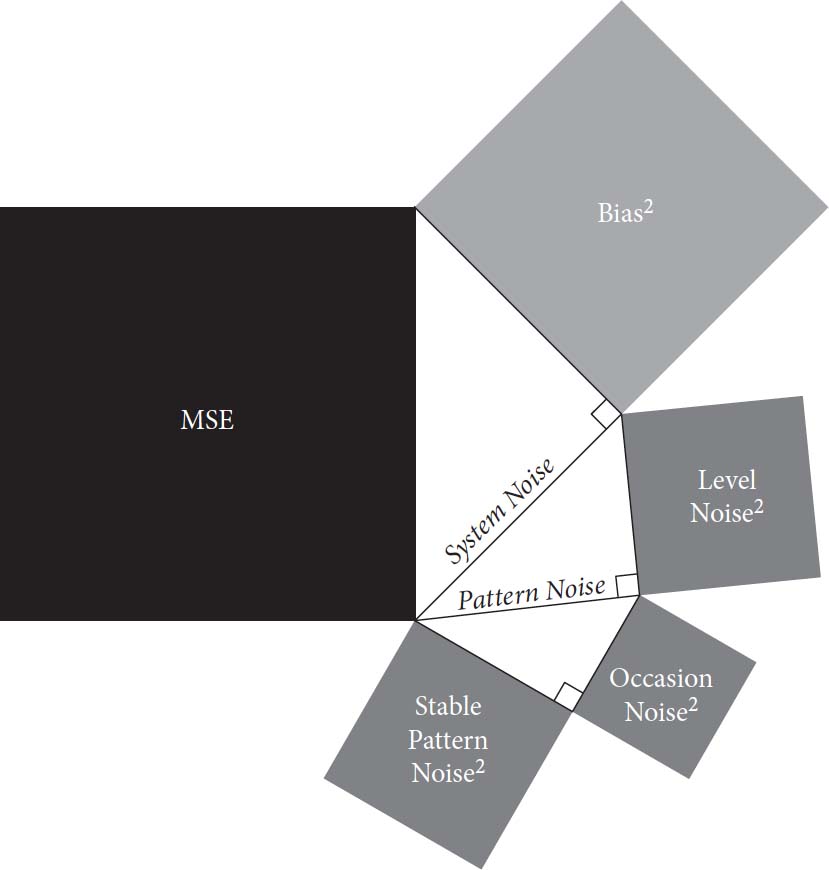

第二个误差方程是我们现在介绍的整体误差测量MSE的分解。使用一些简单的代数,可以证明MSE等于偏差和噪声的平方和。(回想一下,噪声是测量值的标准差,与噪声误差的标准差相同。)因此:

这个方程的形式——两个平方数的和——可能会让你想起高中时期的一个最爱,勾股定理。正如你可能记得的,在直角三角形中,两条较短边的平方和等于最长边的平方。这提示了误差方程的一个简单可视化,其中MSE、Bias²和Noise²是直角三角形三边上三个正方形的面积。图7显示了MSE(较深正方形的面积)如何等于其他两个正方形面积的和。在左图中,噪声多于偏差;在右图中,偏差多于噪声。但MSE是相同的,误差方程在两种情况下都成立。

图7:MSE的两种分解

正如数学表达式和其可视化表示都暗示的那样,偏差和噪声在误差方程中扮演着相同的角色。它们彼此独立,在决定总体误差时权重相等。(注意,当我们在后面章节中分析噪声的组成部分时,我们将使用类似的分解为平方和的方法。)

误差方程为Amy提出的实际问题提供了答案:以相同程度减少噪声或偏差,将如何影响总体误差?答案很直接:偏差和噪声在误差方程中是可互换的,无论减少这两者中的哪一个,总体误差的减少都是相同的。在图4中,偏差和噪声恰好相等(都是10%),它们对总体误差的贡献是相等的。

误差方程还为Amy Simkin最初尝试减少噪声的冲动提供了明确的支持。每当你观察到噪声时,你都应该努力减少它!方程显示Amy的老板错了,当他建议GoodSell等待测量其预测中的偏差,然后再决定做什么时。就总体误差而言,噪声和偏差是独立的:减少噪声的好处是相同的,无论偏差的数量是多少。

这个概念高度违反直觉但至关重要。为了说明这一点,图8显示了以相同程度减少偏差和噪声的效果。为了帮助你理解两个面板中所取得的成果,原始的误差分布(来自图4)用虚线表示。

图8:偏差减半与噪声减半时的误差分布

在面板A中,我们假设Amy的老板决定按他的方式做事:他找出了偏差是什么,然后设法将其减少了一半(也许通过向过度乐观的预测者提供反馈)。对噪声没有采取任何措施。改善是可见的:整个预测分布已经向真实值靠近。

在面板B中,我们展示了如果Amy赢得争论会发生什么。偏差保持不变,但噪声减少了一半。这里的悖论是噪声减少似乎让事情变得更糟。预测现在更加集中(噪声更少)但不更准确(偏差不更少)。而84%的预测在真实值的一侧,现在几乎所有(98%)都朝着超过真实值的方向出错。噪声减少似乎让预测更加精确地错误——这很难说是Amy希望的那种改善!

然而,尽管表面如此,总体误差在面板B中的减少与面板A中的减少一样多。面板B中恶化的错觉源于对偏差的错误直觉。偏差的相关度量不是正负误差的不平衡。而是平均误差,即钟形曲线峰值与真实值之间的距离。在面板B中,这个平均误差从原始情况没有改变——仍然很高,为10%,但没有更糟。确实,偏差的存在现在更加突出,因为它占总体误差的更大比例(80%而不是50%)。但这是因为噪声已经减少。相反,在面板A中,偏差已经减少,但噪声没有。净结果是两个面板中的MSE是相同的:以相同程度减少噪声或偏差对MSE有相同的效果。

正如这个例子所说明的,MSE与关于预测判断评分的常见直觉相冲突。要最小化MSE,你必须专注于避免大误差。例如,如果你测量长度,将误差从11厘米减少到10厘米的效果比从1厘米误差到完美命中的效果大21倍。不幸的是,人们在这方面的直觉几乎与应该的相反:人们非常热衷于获得完美命中,对小误差高度敏感,但对两个大误差之间的差异几乎毫不关心。即使你真诚地相信你的目标是做出准确的判断,你对结果的情感反应可能与科学定义的准确性成就不兼容。

当然,这里最好的解决方案是同时减少偏差和噪声。由于偏差和噪声是独立的,没有理由在Amy Simkin和她的老板之间选择。在这方面,如果GoodSell决定减少噪声,噪声减少让偏差更加可见——确实,不可能忽视——的事实可能会是一个福音。实现噪声减少将确保偏差减少是公司议程上的下一个项目。

诚然,如果偏差远大于噪声,那么减少噪声的优先级就会降低。但GoodSell的例子提供了另一个值得强调的教训。在这个简化模型中,我们假设噪声和偏差相等。鉴于误差方程的形式,它们对总误差的贡献也是相等的:偏差占总误差的50%,噪声也占50%。然而,正如我们注意到的,84%的预测者犯同样方向的错误。需要这么大的偏差(七个人中有六个人犯同样方向的错误!)才能产生与噪声相同的影响。因此,我们发现噪声大于偏差的情况也就不足为奇了。

我们演示了误差方程在单个案例中的应用,即GoodSell公司领土的一个特定区域。当然,对多个案例同时进行噪声审计总是可取的。没有什么改变。误差方程适用于单独的案例;通过对各案例的MSE、偏差平方和噪声平方取平均值来获得总体方程。Amy Simkin最好能够获得几个区域的多个预测,无论是来自同一个还是不同的预测者。平均结果将使她更准确地了解GoodSell预测系统中的偏差和噪声。

误差方程是本书的理论基础。它为减少预测判断中系统噪声的目标提供了理论依据,这个目标在原则上与减少统计偏差同样重要。(我们应该强调,统计偏差不是社会歧视的同义词;它只是一组判断中的平均误差。)

误差方程以及我们从中得出的结论依赖于使用MSE作为总体误差的衡量标准。这个规则适用于纯粹的预测性判断,包括预测和估计,所有这些都旨在以最大准确性(最少偏差)和精确性(最少噪声)接近真实值。

然而,误差方程不适用于评价性判断,因为误差概念依赖于真实值的存在,在评价性判断中很难应用。此外,即使能够确定误差,其代价也很少是对称的,并且不太可能与其平方精确成比例。

例如,对于制造电梯的公司来说,估计电梯最大载重量时出现误差的后果显然是不对称的:低估代价高昂,但高估可能是灾难性的。在决定何时离家赶火车时,平方误差同样不相关。对于这个决定,晚一分钟或晚五分钟的后果是一样的。当第2章的保险公司为保单定价或估计理赔价值时,两个方向的误差都是昂贵的,但没有理由假设它们的代价是等价的。

这些例子突出了在决策中明确预测性判断和评价性判断作用的必要性。良好决策制定的一个广泛接受的格言是,你不应该混合你的价值观和事实。良好的决策制定必须基于客观准确的预测性判断,这些判断完全不受希望和恐惧、偏好和价值观的影响。对于电梯公司,第一步应该是在不同工程解决方案下对电梯最大技术载荷进行中性计算。安全只有在第二步才成为主要考虑因素,此时评价性判断决定选择可接受的安全边际来设定最大容量。(当然,这种选择也将在很大程度上取决于涉及该安全边际成本和收益的事实判断。)同样,决定何时前往车站的第一步应该是客观确定不同旅行时间的概率。错过火车和在车站浪费时间的各自代价只有在你选择愿意接受的风险时才变得相关。

同样的逻辑适用于更重要的决策。军事指挥官在决定是否发起攻势时必须权衡许多考虑因素,但领导者依赖的大部分情报都是预测性判断的问题。应对健康危机(如大流行病)的政府必须权衡各种选择的利弊,但如果没有对每个选择可能后果的准确预测(包括什么都不做的决定),就不可能进行评估。

在所有这些例子中,最终决策都需要评价性判断。决策者必须考虑多个选择并应用他们的价值观来做出最优选择。但这些决策依赖于潜在的预测,这些预测应该是价值中性的。它们的目标是准确性——尽可能接近靶心——MSE是误差的适当衡量标准。只要程序不会在更大程度上增加偏差,减少噪声的程序就会改善预测性判断。

“奇怪的是,将偏差和噪声减少相同的量对准确性具有相同的效果。”

“减少预测判断中的噪声总是有用的,无论你对偏差了解多少。”

“当判断在高于和低于真实值之间的分割比例为84比16时,存在很大的偏差——这时偏差和噪声相等。”

“预测性判断涉及每个决策,准确性应该是它们唯一的目标。将你的价值观和事实分开。”

前一章讨论了单个案例测量或判断中的变异性。当我们关注单个案例时,判断的所有变异性都是错误,而错误的两个组成部分是偏差和噪声。当然,我们正在检查的判断系统,包括那些涉及法院和保险公司的系统,都是为了处理不同案例并对它们进行区分而设计的。如果联邦法官和理赔员对所有遇到的案例都做出相同判断,他们将毫无用处。不同案例判断中的大部分变异性是有意的。

然而,同一案例判断中的变异性仍然是不良的——这是系统噪声。正如我们将要展示的,在噪声审计中,同一批人对多个案例做出判断,这允许对系统噪声进行更详细的分析。

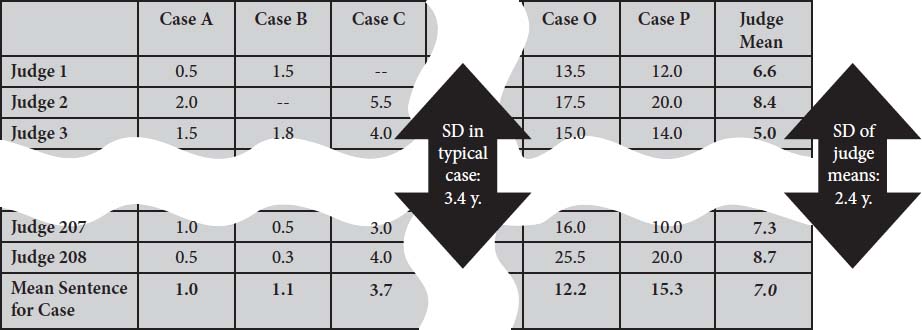

为了说明多案例的噪声分析,我们转向一项关于联邦法官量刑的极其详细的噪声审计。该分析于1981年发表,是我们在第1章中描述的量刑改革运动的一部分。该研究狭义地关注量刑决定,但它提供的教训是普遍的,并且适用于其他专业判断。噪声审计的目标是超越弗兰克尔法官和其他人收集的关于噪声的生动但轶事性证据,更系统地”确定量刑差异的程度”。

研究作者开发了十六个假设案例,其中被告已被裁定有罪并将被判刑。这些简短描述描绘了抢劫案或欺诈案,并在其他六个维度上有所不同,包括被告是犯罪的主犯还是从犯,他是否有犯罪记录,是否(对于抢劫案)使用了武器等等。

研究人员组织了与208名在职联邦法官的全国样本进行的精心结构化访谈。在九十分钟的过程中,法官们被提供了所有十六个案例并被要求确定刑期。

为了理解从这项研究中可以学到什么,你会发现可视化练习很有帮助。想象一个大表格,有十六列用于犯罪,从A到P标记,208行用于法官,从1到208标记。每个单元格,从A1到P208,显示特定法官为特定案例设定的监禁期限。图9说明了这个3,328个单元格的表格看起来会是什么样子。为了研究噪声,我们将想要关注十六列,每一列都是一个单独的噪声审计。

图9:量刑研究的表示

没有客观的方法来确定特定案例刑期的”真实价值”是什么。在下文中,我们将每个案例的208个刑期的平均值(平均刑期)视为该案例的”公正”刑期。正如我们在第1章中指出的,美国量刑委员会在使用过去案例的平均做法作为制定量刑指导原则的基础时做出了同样的假设。这个标签假设每个案例的平均判断具有零偏差。

我们完全意识到,实际上,这个假设是错误的:某些案例的平均判断相对于其他高度相似案例的平均判断很可能是有偏差的,例如由于种族歧视。案例间偏差的方差——一些积极,一些消极——是错误和不公平的重要来源。令人困惑的是,这种方差通常被称为”偏差”。我们在本章——以及本书中——的分析专注于噪声,这是一个不同的错误来源。弗兰克尔法官强调了噪声的不公正,但也引起了对偏差(包括种族歧视)的关注。同样,我们对噪声的关注不应被视为减少了测量和对抗共同偏差的重要性。

为了方便起见,每个案例的平均刑期在表格的底行标出。案例按严重程度递增排列:案例A的平均刑期为1年;案例P为15.3年。所有十六个案例的平均监禁期限为7年。

现在想象一个完美的世界,其中所有法官都是正义的完美测量仪器,量刑是无噪声的。在这样的世界中,图9会是什么样子?显然,案例A列中的所有单元格都将是相同的,因为所有法官都会给案例A中的被告完全相同的一年刑期。所有其他列也是如此。当然,每行中的数字仍然会有所不同,因为案例是不同的。但每一行都与上面和下面的行相同。案例之间的差异将是表格中变异性的唯一来源。

不幸的是,联邦司法的世界并不完美。法官们并不相同,列内的变异性很大,表明每个案例的判断中存在噪声。刑期的变异性比应有的更大,研究的目的是分析它。

从我们上面描述的完美世界图景开始,在这个世界中,所有案件都会从每个法官那里得到相同的刑罚。每一列都是一系列208个相同的数字。现在,通过沿着每一列向下并在这里和那里改变一些数字来添加噪音——有时通过增加刑期到平均刑期,有时通过从中减去。因为你所做的改变并不完全相同,它们在列内创造了变异性。这种变异性就是噪音。

这项研究的本质结果是在每个案件的判决内观察到的大量噪音。每个案件内噪音的衡量标准是分配给该案件的刑期的标准差。对于平均案件,平均刑期是7.0年,围绕该平均值的标准差是3.4年。

虽然你可能很熟悉标准差这个术语,但你可能会发现具体描述很有用。想象你随机选择两名法官并计算他们对一个案件判决的差异。现在重复,对所有法官对和所有案件,并平均结果。这个衡量标准,平均绝对差异,应该让你感受到联邦法庭中被告面临的抽签。假设判决是正态分布的,它是标准差的1.128倍,这意味着同一案件两个随机选择的刑期之间的平均差异将是3.8年。在第3章中,我们谈到了需要保险公司专业承保的客户面临的抽签。毫不夸张地说,刑事被告的抽签后果更为严重。

当平均刑期是7.0年时,法官之间3.8年的平均绝对差异是一个令人不安的,在我们看来,不可接受的结果。然而,有充分的理由怀疑在实际司法管理中存在更多的噪音。首先,噪音审计的参与者处理的是人工案件,这些案件异常容易比较并且是连续呈现的。现实生活并没有提供如此多的支持来维持一致性。其次,法庭上的法官比他们在这里拥有更多的信息。新信息,除非是决定性的,为法官彼此不同提供了更多机会。由于这些原因,我们怀疑被告在实际法庭中面临的噪音量甚至比我们在这里看到的更大。

在分析的下一步中,作者将噪音分解为单独的组成部分。噪音的第一个解释可能出现在你的脑海中——正如它出现在弗兰克尔法官的脑海中一样——是噪音是由于法官在设定严厉刑期的倾向上的变化造成的。正如任何辩护律师会告诉你的,法官有声誉,一些被称为严厉的”绞刑法官”,他们比平均法官更严厉,另一些被称为”心软法官”,他们比平均法官更宽容。我们将这些偏差称为水平错误。(再次:这里的错误被定义为与平均值的偏差;如果平均法官是错误的,错误实际上可能纠正不公正。)

水平错误的变异性将在任何判断任务中发现。例子包括绩效评估中一些主管比其他人更慷慨,市场份额预测中一些预测者比其他人更乐观,或背部手术建议中一些骨科医生比其他人更激进。

图9中的每一行显示一名法官设定的刑期。每名法官设定的平均刑期,显示在表格的最右列,是法官严厉程度的衡量标准。事实证明,法官在这个维度上差异很大。最右列数值的标准差是2.4年。这种变异性与正义无关。相反,正如你可能怀疑的那样,平均量刑的差异反映了法官在其他特征上的变异——他们的背景、生活经历、政治观点、偏见等等。研究人员检查了法官对一般量刑的态度——例如,他们是否认为量刑的主要目标是使其失去能力(将罪犯从社会中移除)、康复或威慑。他们发现,认为主要目标是康复的法官倾向于分配更短的监禁刑期和更多的监督时间,而不是指向威慑或使其失去能力的法官。另外,位于美国南部的法官分配的刑期明显比其他地区的同行更长。毫不奇怪,保守意识形态也与刑期严厉程度相关。

总体结论是,量刑的平均水平起着人格特质的作用。你可以使用这项研究将法官安排在从非常严厉到非常宽容的量表上,就像人格测试可能衡量他们的外向性或宜人性程度一样。像其他特质一样,我们预期量刑严厉程度会与遗传因素、生活经历和人格的其他方面相关。这些都与案件或被告无关。我们使用术语水平噪音来表示法官平均判决的变异性,这与水平错误的变异性相同。

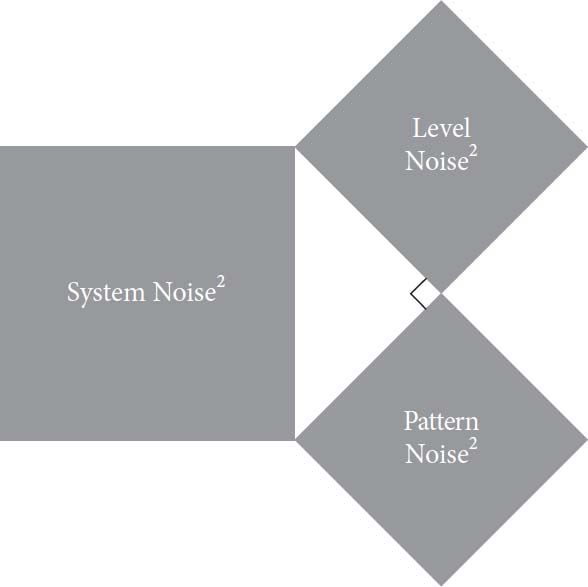

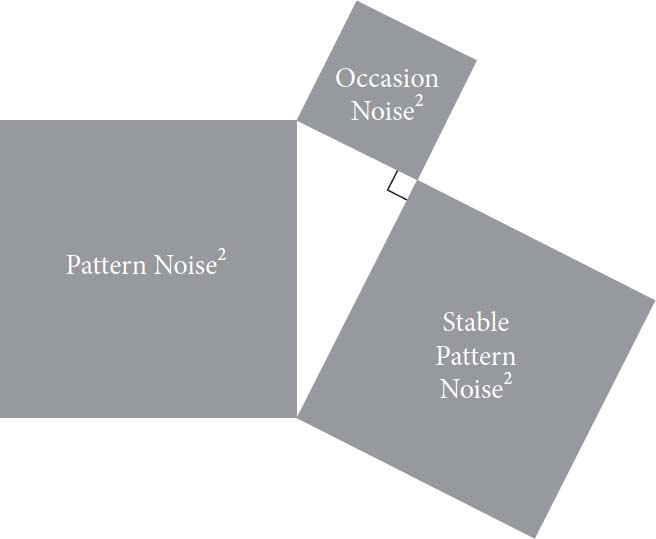

如图9中黑色箭头所示,水平噪音是2.4年,系统噪音是3.4年。这种差异表明系统噪音不仅仅是个别法官平均严厉程度的差异。我们将称这种噪音的其他组成部分为模式噪音。

要理解模式噪音,请再次考虑图9,并专注于一个随机选择的单元格——比如说单元格C3。案例C的平均刑期显示在该列的底部;如你所见,是3.7年。现在,查看最右边的列,找到法官3在所有案例中给出的平均刑期。是5.0年,比总体平均值少2.0年。如果法官严厉程度的差异是第3列噪音的唯一来源,你会预测单元格C3的刑期是3.7 - 2.0 = 1.7年。但单元格C3的实际条目是4年,表明法官3在判决该案例时特别严厉。

同样的简单加法逻辑可以让你预测表格中每一列的每个刑期,但实际上你会发现大多数单元格都偏离了这个简单模型。横向查看一行,你会发现法官在判决所有案例时并不是同等严厉的:在某些案例中他们比个人平均水平更严厉,在其他案例中更宽松。我们称这些残余偏差为模式错误。如果你在表格的每个单元格中写下这些模式错误,你会发现对于每个法官(行)它们加起来为零,对于每个案例(列)也加起来为零。然而,模式错误在对噪音的贡献上并不会相互抵消,因为在计算噪音时所有单元格的值都要平方。

有一个更简单的方法来确认判决的简单加法模型并不成立。你可以在表格中看到,每列底部的平均刑期从左到右稳步增加,但在行内并非如此。例如,法官208对案例O中的被告设定的刑期比对案例P中的被告要高得多。如果个别法官按照他们认为合适的监禁时间对案例进行排名,他们的排名不会相同。

我们使用术语模式噪音来描述我们刚刚识别的变异性,因为这种变异性反映了法官对特定案例态度的复杂模式。例如,一个法官可能总体上比平均水平更严厉,但对白领犯罪相对更宽松。另一个可能倾向于轻判,但当罪犯是累犯时更严厉。第三个可能接近平均严厉程度,但当罪犯只是共犯时表示同情,当受害者是老年人时则严厉。(我们使用术语模式噪音是为了便于阅读。模式噪音的正确统计术语是法官×案例交互作用——读作”法官乘以案例”。我们为给有统计训练的人士强加翻译负担而道歉。)

在刑事司法的背景下,对案例的一些特异性反应可能反映法官个人的判决哲学。其他反应可能源于法官几乎没有意识到的联想,比如一个被告让他想起某个特别可恨的罪犯,或者看起来像他的女儿。无论其起源如何,这些模式不是纯粹的偶然:如果法官再次看到同一个案例,我们预期它们会重现。但因为模式噪音在实践中难以预测,它为已经不可预测的判决彩票增加了不确定性。正如研究作者所指出的,“法官在犯罪/罪犯特征影响方面的模式化差异”是”刑期差异的额外形式”。

你可能已经注意到,将系统噪音分解为水平噪音和模式噪音遵循与前一章错误方程相同的逻辑,该方程将错误分解为偏差和噪音。这次,该方程可以写成如下形式:

这个表达式可以用与原始错误方程相同的方式进行视觉表示(图10)。我们将三角形的两边表示为相等。这是因为,在判决研究中,模式噪音和水平噪音对系统噪音的贡献大致相等。

模式噪音是普遍存在的。假设医生正在决定是否让人住院,公司正在决定雇用谁,律师正在决定提起哪些案件,或者好莱坞高管正在决定制作哪些电视节目。在所有这些情况下,都会有模式噪音,不同的判断者对案例产生不同的排名。

图10:分解系统噪音

我们对模式噪音的处理掩盖了一个重要的复杂性:随机错误的可能贡献。

回想秒表练习。当你试图重复测量十秒钟时,你的结果从一次到下一次都有变化;你表现出个人内部变异性。同样,如果法官被要求在另一个场合再次判决这十六个案例,他们不会设定完全相同的刑期。实际上,正如我们将看到的,如果原始研究在同一周的另一天进行,他们不会设定相同的刑期。如果法官因为女儿发生了好事,或者因为喜欢的运动队昨天赢了,或者因为今天是个美好的日子而心情很好,她的判决可能比其他情况下更宽松。这种个人内部变异性在概念上区别于我们刚刚讨论的稳定的个人间差异——但很难将这些变异性来源区分开来。我们将由于短暂效应引起的变异性称为场合噪音。

在这项研究中,我们有效地忽略了偶然噪音,选择将法官在噪音审计中的特殊判决模式解释为表明稳定态度的指标。这个假设当然是乐观的,但有独立的理由相信偶然噪音在这项研究中没有起到重要作用。参与研究的经验丰富的法官肯定带来了关于犯罪和被告人各种特征重要性的既定观念。在下一章中,我们将更详细地讨论偶然噪音,并展示如何将其与模式噪音的稳定成分分离。

总结一下,我们讨论了几种类型的噪音。系统噪音是多个个体对同一案例判断的不理想变异性。我们已经识别了它的两个主要组成部分,当同一个体评估多个案例时可以将其分离:

水平噪音是不同法官判决平均水平的变异性。

水平噪音是不同法官判决平均水平的变异性。

模式噪音是法官对特定案例反应的变异性。

模式噪音是法官对特定案例反应的变异性。

在目前的研究中,水平噪音和模式噪音的数量大致相等。然而,我们识别为模式噪音的组成部分肯定包含一些偶然噪音,这可以被视为随机误差。

我们使用司法系统中的噪音审计作为例证,但同样的分析可以应用于任何噪音审计——在商业、医学、政府或其他地方。水平噪音和模式噪音(包括偶然噪音)都对系统噪音有贡献,随着我们的进展,我们将反复遇到它们。

“水平噪音是指法官表现出不同的严厉程度。模式噪音是指他们对哪些被告人应该受到更严厉或更宽松的待遇意见不一致。模式噪音的一部分是偶然噪音——即法官与自己的意见不一致。”

“在一个完美的世界中,被告人会面对正义;在我们的世界中,他们面对的是一个有噪音的系统。”

一名职业篮球运动员正在准备罚球。他站在罚球线上。他集中精神——然后投篮。这是他已经练习过无数次的精确动作序列。他会投中吗?

我们不知道,他也不知道。在美国国家篮球协会,球员通常能投中大约四分之三的尝试。显然,一些球员比其他球员更好,但没有球员能100%命中。历史最佳球员的罚球命中率略高于90%。(在撰写本文时,他们是斯蒂芬”库里”·库里、史蒂夫·纳什和马克·普莱斯。)历史最差的大约为50%。(例如,伟大的沙奎尔·奥尼尔只投中了大约53%的投篮。)尽管篮筐总是恰好十英尺高、十五英尺远,球总是重二十二盎司,但重复投篮所需的精确手势序列的能力并不容易获得。变异性是预期的,不仅存在于球员之间,也存在于球员内部。罚球是一种彩票形式,如果投手是库里而不是奥尼尔,成功的几率会高得多,但它仍然是一种彩票。

这种变异性从何而来?我们知道无数因素可以影响罚球线上的球员:长时间比赛的疲劳、比分胶着的心理压力、主场的欢呼声,或者对方球队球迷的嘘声。如果像库里或纳什这样的球员投失了,我们会援引这些解释之一。但实际上,我们不太可能知道这些因素所起的确切作用。投手表现的变异性是一种噪音形式。

罚球或其他物理过程的变异性并不令人惊讶。我们习惯了身体的变异性:我们的心率、血压、反射、声音的音调,以及手的颤抖在不同时候都是不同的。无论我们多么努力地产生相同的签名,每张支票上的签名仍然略有不同。

观察我们思维的变异性不那么容易。当然,我们都有过改变想法的经历,即使没有新信息。昨晚让我们大笑的电影现在看起来平庸且容易忘记。我们昨天严厉评判的人现在似乎值得我们宽容。我们曾经不喜欢或不理解的论点现在渗透进来,看起来很重要。但正如这些例子所示,我们通常将这种变化与相对次要且在很大程度上主观的事情联系起来。

实际上,我们的观点确实会无明显理由地改变。这一点甚至适用于专业专家的仔细、深思熟虑的判断。例如,当同一位医生两次面对同一病例时,获得明显不同的诊断是常见的(见第22章)。当美国一次重要葡萄酒比赛的葡萄酒专家两次品尝同样的葡萄酒时,他们只对18%的葡萄酒给出了相同的评分(通常是最差的那些)。法医专家在仅仅几周后再次检查同样的指纹时,可能得出不同的结论(见第20章)。经验丰富的软件顾问在两次不同场合可能对同一任务的完成时间提供明显不同的估计。简单地说,就像篮球运动员从不以完全相同的方式投球两次一样,当我们在两次场合面对相同事实时,我们并不总是产生相同的判断。

我们已经描述了选择承销商、法官或医生的过程,这是一个产生系统噪音的抽签过程。场合噪音是第二次抽签的产物。这次抽签选择专业人士做出判断的时刻、专业人士的情绪、脑海中仍然清晰的案例序列,以及场合的无数其他特征。第二次抽签通常比第一次更加抽象。我们可以看到第一次抽签如何可能选择了不同的承销商,但所选承销商实际回应的替代方案是抽象的反事实。我们只知道确实发生的判断是从一团可能性中挑选出来的。场合噪音是这些看不见的可能性之间的变异性。

测量场合噪音并不容易——原因与其存在一旦确立,常常让我们感到惊讶的原因大致相同。当人们形成经过深思熟虑的专业意见时,他们会将其与证明其观点的理由联系起来。如果被要求解释他们的判断,他们通常会用他们认为令人信服的论据来为其辩护。如果他们第二次遇到相同的问题并认出它,他们会重现之前的答案,既为了减少努力,也为了保持一致性。考虑教学职业中的这个例子:如果老师给学生论文一个优秀的成绩,然后在看到原始成绩后一周后重新阅读同一篇论文,他不太可能给出截然不同的成绩。

因此,每当案例容易记住时,很难获得场合噪音的直接测量。例如,如果你向承销商或刑事法官展示他们之前决定的案例,他们可能会认出该案例并重复他们之前的判断。一项关于专业判断变异性的研究综述(技术上称为重测信度,或简称信度)包括许多研究,其中专家在同一次会话中做出两次相同的判断。毫不奇怪,他们倾向于与自己保持一致。

我们上面提到的实验通过使用专家不会认出的刺激来绕过这个问题。葡萄酒评判员参加了盲品。指纹检验员被展示他们已经看过的指纹对,软件专家被询问他们已经处理过的任务——但是几周或几个月后,并且没有被告知这些是他们已经检验过的案例。

还有另一种不太直接的方法来确认场合噪音的存在:使用大数据和计量经济学方法。当可以获得大量过去专业决策样本时,分析师有时可以检查这些决策是否受到特定场合的、无关因素的影响,例如一天中的时间或外部温度。这些无关因素对判断的统计显著影响是场合噪音的证据。现实地说,没有希望发现场合噪音的所有外在来源,但那些可以找到的说明了这些来源的巨大多样性。如果我们要控制场合噪音,我们必须尝试理解产生它的机制。

想想这个问题:世界上有多少百分比的机场在美国?当你思考它时,答案可能出现在你的脑海中。但它不是以你记住你的年龄或电话号码的方式出现的。你意识到你刚刚产生的数字是一个估计。它不是一个随机数字——1%或99%显然是错误的答案。但你想出的数字只是你不会排除的一系列可能性中的一个。如果有人在你的答案上加减1个百分点,你可能不会发现结果猜测比你的猜测可信度低多少。(顺便说一下,正确答案是32%。)

两位研究者Edward Vul和Harold Pashler有了一个想法,要求人们回答这个问题(以及许多类似的问题)不是一次而是两次。受试者第一次不被告知他们必须再次猜测。Vul和Pashler的假设是两个答案的平均值会比单独的任何一个答案更准确。

数据证明他们是对的。一般来说,第一次猜测比第二次更接近真相,但最好的估计来自两次猜测的平均值。

Vul和Pashler从著名的群体智慧效应现象中获得了灵感:平均不同人的独立判断通常会提高准确性。1907年,达尔文的表兄弟、著名博学家Francis Galton要求乡村集市上的787名村民估计一头获奖公牛的重量。没有村民猜中公牛的实际重量,公牛重1,198磅,但他们猜测的平均值是1,200,仅差2磅,中位数(1,207)也非常接近。村民们是一个”聪明的群体”,意思是虽然他们的个人估计相当嘈杂,但他们是无偏的。Galton的演示让他感到惊讶:他对普通人的判断没有什么尊重,尽管如此,他敦促说他的结果”比预期的更能证明民主判断的可信性”。

在数百种情况下都发现了类似的结果。当然,如果问题非常困难,只有专家才能接近答案,那么群体未必会很准确。但是,当人们被要求猜测透明罐子里的果冻豆数量、预测一周后所在城市的温度,或者估计州内两个城市之间的距离时,大量人群的平均答案很可能接近真相。原因是基本的统计学:将几个独立的判断(或测量)进行平均会产生一个新的判断,这个判断虽然偏差不会减少,但噪音会比个人判断更少。

Vul和Pashler想要找出同样的效应是否适用于场合噪音:你能否通过结合同一个人的两次猜测来更接近真相,就像结合不同人的猜测一样?如他们所发现的,答案是肯定的。Vul和Pashler给这一发现起了一个生动的名字:内在的群体。

对同一个人的两次猜测进行平均,其改善判断的效果不如寻求独立的第二意见。正如Vul和Pashler所说,“向自己问同一个问题两次所获得的收益,大约是从别人那里获得第二意见收益的1/10。”这不是一个大的改善。但是你可以通过等待一段时间再进行第二次猜测来大大增强这种效果。当Vul和Pashler让三周时间过去后再向受试者询问同一个问题时,收益提升到了第二意见价值的三分之一。对于一种不需要任何额外信息或外部帮助的技术来说,这已经相当不错了。这个结果确实为给决策者的古老建议提供了理论依据:“先睡一觉,明天早上再想想。”

德国研究人员Stefan Herzog和Ralph Hertwig独立于Vul和Pashler但在大约同一时间,提出了同一原理的不同实施方法。他们不是简单地要求受试者产生第二个估计,而是鼓励人们生成一个尽可能与第一个不同但仍然合理的估计。这个要求需要受试者积极思考他们第一次没有考虑到的信息。给参与者的指示如下:

首先,假设你的第一个估计是错误的。其次,想几个可能的原因。哪些假设和考虑可能是错误的?第三,这些新的考虑意味着什么?第一个估计是过高还是过低?第四,基于这个新的视角,做出第二个替代估计。

像Vul和Pashler一样,Herzog和Hertwig然后对这样产生的两个估计进行平均。他们的技术被称为辩证自举法,在准确性方面比简单地在第一次估计后立即要求第二次估计产生了更大的改善。因为参与者强迫自己从新的角度考虑问题,他们采样了另一个更不同的自己版本——“内在群体”中两个相距更远的”成员”。结果,他们的平均值产生了对真相更准确的估计。两个紧接着的”辩证”估计在准确性方面的收益大约是第二意见价值的一半。

正如Herzog和Hertwig总结的,对决策者来说,结论是程序之间的简单选择:如果你能从他人那里获得独立意见,就去做——这种真正的群体智慧很可能改善你的判断。如果不能,就自己再做一次同样的判断来创造一个”内在群体”。你可以在一段时间过去后这样做——让自己与第一个意见保持距离——或者通过积极尝试反驳自己来找到问题的另一个视角。最后,无论是哪种类型的群体,除非你有非常强的理由给其中一个估计更多权重,否则你最好的选择是对它们进行平均。

除了实用建议,这一研究路线证实了关于判断的一个基本洞察。正如Vul和Pashler所说,“受试者做出的反应是从内部概率分布中采样的,而不是基于受试者拥有的所有知识确定性地选择的。”这一观察呼应了你在回答美国机场问题时的经历:你的第一个答案没有捕捉到你的所有知识,甚至不是最好的知识。答案只是你的大脑可能生成的可能答案云中的一个点。我们在同一个人对同一问题的判断中观察到的变异性不是在少数高度专业化问题中观察到的偶然现象:场合噪音一直影响着我们所有的判断。

至少有一个我们都注意到的场合噪音来源:情绪。我们都经历过自己的判断如何依赖于感觉——我们也确实意识到他人的判断也会随着他们的情绪而变化。

情绪对判断的影响一直是大量心理学研究的主题。让人们暂时感到快乐或悲伤,并测量这些情绪被诱发后他们判断和决策的变异性,这是非常容易的。研究人员使用各种技术来做到这一点。例如,参与者有时被要求写一段回忆快乐记忆或悲伤记忆的文字。有时他们只是观看从喜剧电影或催泪电影中截取的视频片段。

几位心理学家花费数十年时间研究情绪操控的影响。其中最为多产的可能是澳大利亚心理学家约瑟夫·福加斯(Joseph Forgas)。他在情绪研究领域发表了大约一百篇科学论文。

福加斯的一些研究证实了你已经知道的:心情好的人通常更积极。他们更容易回忆起快乐的记忆而不是悲伤的,他们对人更认可,更慷慨和乐于助人,等等。消极情绪产生相反的效果。正如福加斯所写:“同一个微笑,心情好的人会认为是友好的,但心情不好的观察者可能会判断为尴尬;讨论天气,心情好的人可能觉得得体,但心情不好时会觉得无聊。”

换句话说,情绪对你的思维有可测量的影响:你在环境中注意到什么,你从记忆中提取什么,你如何理解这些信号。但情绪还有另一个更令人惊讶的效果:它也会改变你如何思考。在这里,效果并不是你可能想象的那样。心情好是一把双刃剑,坏心情也有其好处。不同情绪的成本和收益是具体情况而定的。

例如,在谈判情况下,好心情有帮助。心情好的人更合作,能引起对方的回应。他们往往比不开心的谈判者取得更好的结果。当然,成功的谈判也会让人开心,但在这些实验中,情绪不是由谈判中发生的事情引起的;而是在人们谈判之前就被诱发的。此外,在谈判过程中从好心情转为愤怒的谈判者往往能取得好结果——这是你面对顽固对手时需要记住的!

另一方面,好心情让我们更可能接受第一印象为真,而不去质疑它们。在福加斯的一项研究中,参与者阅读一篇简短的哲学文章,文章后附有作者的照片。一些读者看到的是典型的哲学教授——中年男性,戴着眼镜。其他人看到的是一位年轻女性。正如你可以猜到的,这是对读者刻板印象脆弱性的测试:当文章归属于中年男性时,人们是否会比认为是年轻女性写的时候给出更高的评价?他们确实如此。但重要的是,在好心情条件下这种差异更大。心情好的人更可能让偏见影响他们的思维。

其他研究测试了情绪对轻信的影响。戈登·彭尼库克(Gordon Pennycook)及其同事进行了许多研究,观察人们对无意义的伪深刻陈述的反应,这些陈述是通过从流行大师的话语中随机选择名词和动词组装成语法正确的句子而产生的,比如”整体性平息无限现象”或”隐藏的意义转化无与伦比的抽象美”。在这种陈述中寻找意义的倾向是一种被称为废话接受性(bullshit receptivity)的特质。(废话(Bullshit)自普林斯顿大学哲学家哈里·法兰克福(Harry Frankfurt)发表了一本富有洞察力的著作《论废话》以来,已经成为某种技术术语,在书中他区分了废话和其他类型的歪曲。)

确实,有些人比其他人更容易接受废话。他们可能被”看似令人印象深刻的断言所打动,这些断言被呈现为真实和有意义的,但实际上是空洞的”。但在这里,这种轻信不仅仅是永久、不变倾向的函数。诱发好心情会让人们更容易接受废话,总体上更轻信;他们不太容易发现欺骗或识别误导性信息。相反,接触误导性信息的目击者在心情不好时更能够忽视这些信息——并避免虚假证词。

即使道德判断也受到情绪的强烈影响。在一项研究中,研究人员让受试者面对人行天桥问题,这是道德哲学中的一个经典问题。在这个思想实验中,五个人即将被失控的电车撞死。受试者要想象自己站在人行天桥上,电车很快就会从下面经过。他们必须决定是否将一个大个子推下天桥到轨道上,这样他的身体就会阻止电车。如果他们这样做,他们被告知,这个大个子会死,但五个人会得救。

人行天桥问题说明了道德推理方法之间的冲突。与英国哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)相关的功利主义计算表明,失去一个生命比失去五个生命更可取。与伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)相关的义务论伦理学禁止杀害某人,即使是为了拯救其他几个人。人行天桥问题明显包含个人情感的突出元素:身体上将一个人推下桥进入迎面而来的电车路径是一个特别令人厌恶的行为。做出将人推下桥的功利主义选择需要人们克服对陌生人进行身体暴力行为的厌恶。只有少数人(在这项研究中,不到十分之一)通常说他们会这样做。

然而,当受试者处于积极情绪中——通过观看五分钟视频片段诱导——他们说会把那个人推下桥的可能性增加了三倍。无论我们将”不可杀人”视为绝对原则,还是愿意杀死一个陌生人来拯救五个人,都应该反映我们最深层的价值观。然而我们的选择似乎取决于我们刚刚观看的视频片段。

我们详细描述了这些情绪研究,因为我们需要强调一个重要的真理:你在任何时候都不是同一个人。 随着你的情绪变化(这是你当然意识到的),你的认知机制的某些特征也会随之变化(这是你并不完全意识到的)。如果你面对一个复杂的判断问题,当时的情绪可能会影响你处理问题的方法和得出的结论,即使你认为你的情绪没有这种影响,即使你能自信地为你找到的答案辩护。简而言之,你是有噪音的。

许多其他偶然因素会在判断中引起场合噪音。在不应该影响专业判断但确实会影响的外部因素中,有两个主要嫌疑犯:压力和疲劳。例如,一项对近七十万次初级医疗访问的研究表明,医生在漫长一天结束时开阿片类药物的可能性显著增加。当然,没有理由认为下午4点预约的患者比上午9点来的患者疼痛更严重。医生落后于预定时间表这一事实也不应该影响处方决定。事实上,其他疼痛治疗的处方,如非甾体抗炎药和物理治疗转诊,并没有显示类似的模式。当医生面临时间压力时,他们显然更倾向于选择快速解决方案,尽管它有严重的缺点。其他研究表明,在一天结束时,医生更可能开抗生素处方,而较少开流感疫苗处方。

甚至天气对专业判断也有可测量的影响。由于这些判断通常在空调房间内做出,天气的影响可能是通过情绪”中介”的(也就是说,天气不直接影响决定,而是改变决策者的情绪,进而确实改变了他们的决策方式)。恶劣天气与改善记忆有关;当外面很热时,司法判决往往更严厉;股票市场表现受到阳光影响。在某些情况下,天气的影响不太明显。Uri Simonsohn 表明,大学招生官员在阴天更关注候选人的学术属性,在晴天对非学术属性更敏感。他报告这些发现的文章标题很令人难忘:“云层让书呆子看起来很好”。

判断中随机变异的另一个来源是案例的审查顺序。当一个人在考虑一个案例时,紧接在它之前的决定作为隐含的参考框架。连续做出一系列决定的专业人士,包括法官、贷款官员和棒球裁判,倾向于恢复某种平衡形式:在一连串或一系列朝同一方向的决定之后,他们更可能朝相反方向决定,超过严格合理的程度。因此,错误(和不公平)是不可避免的。例如,美国的庇护法官在前两个案例被批准时,批准申请人庇护的可能性降低19%。如果前两个申请被拒绝,一个人可能会被批准贷款,但如果前两个申请被批准,同一个人可能会被拒绝。这种行为反映了一种被称为赌徒谬误的认知偏见:我们倾向于低估连胜偶然发生的可能性。

相对于总系统噪音,场合噪音有多大?虽然没有一个数字适用于所有情况,但出现了一个一般规律。就其大小而言,我们在本章中描述的影响小于个体在其判断水平和模式上的稳定差异。

如前所述,例如,如果听证会跟在同一法官的两次成功听证会之后,庇护申请人在美国被接纳的机会下降19%。这种变异性确实令人担忧。但与法官之间的变异性相比就相形见绌了:在迈阿密的一个法院,Jaya Ramji-Nogales 和她的合著者发现,一位法官会批准88%申请人的庇护,而另一位只批准5%。(这是真实数据,不是噪音审计,所以申请人是不同的,但他们是准随机分配的,作者检查了原籍国差异不能解释这些差异。)鉴于如此差异,将这些数字之一减少19%似乎不是什么大事。

同样,指纹检验员和医生有时与自己意见不一致,但他们这样做的频率比与他人意见不一致的频率要低。在我们审查的每个可以测量场合噪音在总系统噪音中所占比例的案例中,场合噪音都是比个体间差异更小的贡献者。

或者换句话说,你并不总是同一个人,你的时间一致性比你想象的要差。但令人稍感安慰的是,你与昨天的自己更相似,而不是与今天的另一个人更相似。

情绪、疲劳、天气、顺序效应:许多因素都可能引发同一个人对同一案例判断的不必要变化。我们可能希望构建一个设置,其中所有影响决策的外在因素都是已知的和可控的。至少在理论上,这样的设置应该能减少时机噪音。但即使这样的设置也可能不足以完全消除时机噪音。

Michael Kahana和他在宾夕法尼亚大学的同事们研究记忆表现。(按照我们的定义,记忆不是判断任务,但它是一个认知任务,其条件可以被严格控制,表现变化也容易测量。)在一项研究中,他们要求79名受试者参与对其记忆表现的异常彻底分析。受试者在不同日子进行了23次测试,每次测试中他们必须回忆24个不同列表中的单词,每个列表包含24个单词。回忆单词的百分比定义了记忆表现。

Kahana和他的同事们并不关心受试者之间的差异,而是关心每个受试者表现变化的预测因子。表现会受到受试者感觉多么警觉的影响吗?会受到前一晚睡眠时间的影响吗?会受到一天中时间的影响吗?他们的表现会随着从一次测试到下一次测试的练习而提高吗?会在每次测试中因为疲倦或无聊而恶化吗?某些单词列表会比其他列表更容易记忆吗?

所有这些问题的答案都是肯定的,但影响不大。一个包含所有这些预测因子的模型只能解释给定受试者表现变化的11%。正如研究人员所说,“在移除我们预测变量的影响后,仍然存在如此多的变化,这让我们感到震惊。”即使在这种严格控制的设置中,究竟什么因素驱动时机噪音仍然是一个谜。

在研究人员研究的所有变量中,预测受试者在特定列表上表现的最强预测因子不是外部因素。一个单词列表的表现最好通过受试者在紧接着的前一个列表上的表现来预测。一个成功的列表很可能被另一个相对成功的列表跟随,一个平庸的列表被另一个平庸的列表跟随。表现不是从一个列表到另一个列表随机变化的:在每次测试中,它随着时间起伏波动,没有明显的外部原因。

这些发现表明,记忆表现在很大程度上是由Kahana和合著者所说的”控制记忆功能的内源性神经过程的效率”驱动的。换句话说,大脑效能的时刻变化不仅仅是由外部影响驱动的,比如天气或分散注意力的干预。这是我们大脑本身功能方式的一个特征。

大脑功能的内在变化很可能也会以我们无法希望控制的方式影响我们判断的质量。大脑功能的这种变化应该让任何认为可以消除时机噪音的人停下来思考。与篮球运动员在罚球线上的类比并不像最初看起来那么简单:就像运动员的肌肉永远不会执行完全相同的动作一样,我们的神经元也永远不会以完全相同的方式运作。如果我们的心智是一个测量工具,它永远不会是完美的。

然而,我们可以努力控制那些可以控制的不当影响。当判断是在群体中做出时,这样做尤其重要,正如我们将在第8章中看到的。

“判断就像罚球:无论我们多么努力地精确重复它,它永远不会完全相同。”

“你的判断取决于你的心情,你刚刚讨论过的案例,甚至天气如何。你在任何时候都不是同一个人。”

“虽然你可能不是上周的那个人,但你与上周的’你’的差异比你与今天其他人的差异要小。时机噪音不是系统噪音的最大来源。”

个人判断中的噪音已经够糟糕了。但群体决策为这个问题增加了另一个层面。群体可以朝各种方向发展,部分取决于应该无关紧要的因素。谁先发言,谁最后发言,谁自信地发言,谁穿着黑色,谁坐在谁旁边,谁在合适的时刻微笑、皱眉或做手势——所有这些因素,以及更多因素,都会影响结果。每天,相似的群体都会做出非常不同的决定,无论问题涉及招聘、晋升、办公室关闭、沟通策略、环境法规、国家安全、大学录取还是新产品发布。

强调这一点可能看起来很奇怪,因为我们在前一章中指出,汇总多个个体的判断会减少噪音。但由于群体动力学,群体也可能增加噪音。存在”智慧群体”,其平均判断接近正确答案,但也存在追随暴君的群体、推动市场泡沫的群体、相信魔法的群体,或处于共同幻象影响下的群体。微小的差异可能导致一个群体倾向于坚定的”是”,而一个本质上相同的群体倾向于强烈的”否”。由于群体成员之间的动力学——这是我们这里的重点——噪音水平可能很高。无论我们谈论的是相似群体之间的噪音,还是单一群体在重要事务上的坚定判断应该被视为只是众多可能性中的一种,这个命题都是成立的。

为了寻找证据,我们从一个看似不太可能的地方开始:Matthew Salganik和他的合著者进行的一项大规模音乐下载研究。在这项研究的设计中,实验者创建了一个由数千人组成的对照组(一个相当受欢迎网站的访问者)。对照组成员可以听取并下载72首新乐队歌曲中的一首或多首。这些歌曲都有生动的名字:“Trapped in an Orange Peel”、“Gnaw”、“Eye Patch”、“Baseball Warlock v1”和”Pink Aggression”。(一些标题听起来与我们这里关注的问题直接相关:“Best Mistakes”、“I Am Error”、“The Belief Above the Answer”、“Life’s Mystery”、“Wish Me Luck”和”Out of the Woods”。)

在对照组中,参与者没有被告知其他任何人说了什么或做了什么。他们只能对自己喜欢并希望下载的歌曲做出独立判断。但Salganik和他的同事还创建了另外八个组,数千名其他网站访问者被随机分配到这些组中。对于这些组的成员,一切都是相同的,只有一个例外:人们可以看到他们特定组中有多少人之前下载了每首单独的歌曲。例如,如果”Best Mistakes”在一个组中非常受欢迎,其成员会看到这一点,如果没有人下载它也是如此。

由于各个组在任何重要维度上都没有差异,这项研究本质上是在运行八次历史。你很可能会预测,最终好歌总是会升到顶部,坏歌总是会沉到底部。如果是这样,各个组最终会得到相同或至少相似的排名。在各组之间,不会有噪音。确实,这正是Salganik和他的合著者想要探索的确切问题。他们正在测试噪音的一个特定驱动因素:社会影响。

关键发现是群体排名存在巨大差异:在不同群体之间,存在大量噪音。在一个群体中,“Best Mistakes”可能是一个巨大的成功,而”I Am Error”可能失败。在另一个群体中,“I Am Error”可能表现得非常好,而”Best Mistakes”可能是一场灾难。如果一首歌受益于早期受欢迎程度,它可能表现得很好。如果它没有得到这种益处,结果可能会非常不同。

当然,最差的歌曲(由对照组确定)从未最终升到最顶端,最好的歌曲从未最终沉到最底部。但除此之外,几乎任何事情都可能发生。正如作者强调的,“在社会影响条件下的成功水平比在独立条件下更不可预测。”简而言之,社会影响在群体之间创造了显著的噪音。如果你仔细想想,你会发现个别群体也是嘈杂的,从某种意义上说,他们对某首歌的支持或反对判断很容易就会不同,这取决于它是否吸引了早期的受欢迎程度。

正如Salganik和他的合著者后来证明的那样,群体结果可以相当容易地被操控,因为受欢迎程度是自我强化的。在一个有些恶毒的后续实验中,他们颠倒了对照组中的排名(换句话说,他们谎报了歌曲的受欢迎程度),这意味着人们看到最不受欢迎的歌曲是最受欢迎的,反之亦然。研究人员然后测试网站访问者会做什么。结果是大多数不受欢迎的歌曲变得相当受欢迎,而大多数受欢迎的歌曲表现得很差。在非常大的群体中,受欢迎和不受欢迎会滋生更多相同的情况,即使研究人员误导人们哪些歌曲受欢迎。唯一的例外是对照组中最受欢迎的歌曲确实随着时间的推移而受欢迎程度上升,这意味着颠倒的排名无法压制最好的歌曲。然而,在大多数情况下,颠倒的排名有助于确定最终排名。

很容易看出这些研究如何关系到一般的群体判断。假设一个由十个人组成的小群体正在决定是否采用某个大胆的新举措。如果一两个倡导者首先发言,他们很可能会将整个房间推向他们偏好的方向。如果怀疑者首先发言,情况也是如此。至少如果人们相互影响的话是这样——而他们通常确实如此。出于这个原因,原本相似的群体可能最终做出非常不同的判断,仅仅因为谁先发言并启动了相当于早期下载的行为。“Best Mistakes”和”I Am Error”的受欢迎程度在各种专业判断中都有密切的类似物。如果群体没有听到这种歌曲受欢迎程度排名的类似物——比如说,对那个大胆举措的强烈热情——这个举措可能不会有任何进展,仅仅因为支持它的人没有表达他们的意见。

如果你持怀疑态度,你可能会认为音乐下载的案例是独特的或至少是特殊的,它对其他群体的判断没有太多启发。但在许多其他领域也观察到了类似的现象。例如,考虑英国公投提案的受欢迎程度。在决定是否支持公投时,人们当然必须判断这是否是一个好主意,综合考虑所有因素。其模式与Salganik和他的合著者观察到的相似:最初的人气爆发是自我强化的,如果一个提案在第一天获得很少支持,它基本上就注定失败了。在政治中,如在音乐中一样,很大程度上取决于社会影响,特别是人们是否看到其他人被吸引或排斥。

直接基于音乐下载实验,康奈尔大学社会学家Michael Macy和他的合作者询问,其他人的可见观点是否能突然使可识别的政治立场在民主党人中受欢迎而在共和党人中不受欢迎——或反之亦然。简短的答案是肯定的。如果在线群体中的民主党人看到某个特定观点在民主党人中获得初步人气,他们会支持那个观点,最终导致相关群体中的大多数民主党人支持它。但如果不同在线群体中的民主党人看到完全相同的观点在共和党人中获得初步人气,他们会拒绝那个观点,最终导致相关群体中的大多数民主党人拒绝它。共和党人的行为类似。简而言之,政治立场可能就像歌曲一样,它们的最终命运可能取决于初始人气。正如研究人员所说,“少数早期推动者的偶然变化”可能对大规模人群产生重大影响——并让共和党人和民主党人都接受一系列实际上彼此毫无关系的观点。

或者考虑一个直接关系到群体决策的问题:人们如何判断网站上的评论。耶路撒冷希伯来大学教授Lev Muchnik和他的同事在一个显示各种故事并允许人们发表评论的网站上进行了实验,这些评论可以被点赞或点踩。研究人员自动且人为地给某些故事评论一个即时点赞——这是评论将收到的第一票。你可能会认为在数百或数千名访问者和评分之后,对评论的单个初始投票不可能有影响。这是一个合理的想法,但它是错误的。在看到初始点赞后(记住这完全是人为的),下一个查看者给出点赞的可能性增加了32%。

值得注意的是,这种效应持续了很长时间。五个月后,单个积极的初始投票人为地将评论的平均评分提高了25%。单个积极早期投票的效应是噪音的配方。无论那票的原因是什么,它都可能在整体受欢迎程度上产生大规模转变。

这项研究提供了群体如何转变以及为什么它们是嘈杂的线索(再次在类似群体可以做出非常不同的判断,单个群体可以做出仅仅是可能性云中之一的判断的意义上)。成员经常处于通过表示同意、中立或异议来提供早期点赞(或点踩)功能等价物的位置。如果一个群体成员给出了即时批准,其他成员也有理由这样做。毫无疑问,当群体朝着某些产品、人物、运动和想法的方向发展时,这可能不是因为它们的内在优点,而是因为早期点赞的功能等价物。当然,Muchnik自己的研究涉及非常大的群体。但同样的事情可能在小群体中发生,实际上甚至更戏剧性,因为初始点赞——支持某个计划、产品或判决——经常对其他人产生很大影响。

还有一个相关要点。我们已经指出了群体智慧:如果你询问一大群人一个问题,平均答案很可能接近目标。聚合判断可能是减少噪音进而减少错误的绝佳方式。但如果人们在互相倾听会发生什么?你可能会认为他们这样做可能会有帮助。毕竟,人们可以相互学习,从而弄清楚什么是正确的。在有利的环境下,人们分享他们所知道的,深思熟虑的群体确实可以做得很好。但独立性是群体智慧的先决条件。如果人们不做自己的判断而是依赖其他人的想法,群体可能不会那么明智。

研究已经揭示了这个确切的问题。在简单的估计任务中——城市犯罪数量、指定时期内的人口增长、国家间边界长度——只要群体独立记录他们的观点,群体确实是明智的。但如果他们了解其他人的估计——例如,十二人群体的平均估计——群体做得更差。正如作者所说,社会影响是一个问题,因为它们减少了”群体多样性而不减少集体错误”。具有讽刺意味的是,虽然多个独立意见,适当聚合,可能出人意料地准确,但即使一点社会影响也可能产生一种破坏群体智慧的羊群效应。

我们描述的一些研究涉及信息级联。这种级联现象无处不在。它们帮助解释了为什么商业、政府和其他领域的相似群体可能会走向不同的方向,以及为什么微小的变化会产生如此不同的结果,从而产生噪声。我们只能看到历史实际发生的样子,但对于许多群体和群体决策来说,存在着无数种可能性,其中只有一种得以实现。

为了了解信息级联是如何运作的,想象十个人在一个大办公室里,决定为一个重要职位雇佣谁。有三个主要候选人:Thomas、Sam和Julie。假设小组成员按顺序发表他们的观点。每个人都会合理地关注他人的判断。Arthur是第一个发言的。他建议最佳选择是Thomas。Barbara现在知道了Arthur的判断;如果她对Thomas也很有热情,她当然应该同意他的观点。但假设她不确定谁是最佳候选人。如果她信任Arthur,她可能会简单地同意:Thomas是最好的。因为她足够信任Arthur,所以她支持他的判断。

现在转向第三个人Charles。Arthur和Barbara都说他们想雇佣Thomas,但Charles基于他所知道的有限信息,自己的观点是Thomas不适合这份工作,Julie才是最佳候选人。尽管Charles持有这种观点,但他很可能会忽略自己所知道的,简单地跟随Arthur和Barbara。如果是这样,原因不是Charles胆小。而是因为他是一个尊重他人的倾听者。他可能简单地认为Arthur和Barbara都有支持他们热情的证据。

除非David认为自己的信息确实比前面那些人的更好,否则他应该也会跟随他们的领导。如果他这样做了,David就处于级联中。的确,如果他有非常强有力的理由认为Arthur、Barbara和Charles错了,他会抵制。但如果他缺乏这些理由,他很可能会跟随他们。

重要的是,Charles或David可能拥有关于Thomas(或其他候选人)的信息或见解——Arthur和Barbara不知道的信息或见解。如果这些信息被分享了,这些私人信息可能会改变Arthur或Barbara的观点。如果Charles和David先发言,他们不仅会表达对候选人的看法,还会贡献可能影响其他参与者的信息。但由于他们最后发言,他们的私人信息很可能仍然是私人的。

现在假设Erica、Frank和George也要表达他们的观点。如果Arthur、Barbara、Charles和David之前都说Thomas是最好的,他们每个人很可能会说同样的话,即使他们有充分理由认为另一个选择会更好。当然,如果不断增长的共识明显是错误的,他们可能会反对。但如果决定不明确呢?这个例子的关键在于Arthur的初始判断启动了一个过程,通过这个过程,几个人被引导参与级联,导致群体一致选择Thomas——即使一些支持他的人实际上没有观点,即使其他人认为他根本不是最佳选择。

当然,这个例子是高度人工化的。但在各种群体中,类似的事情经常发生。人们从他人那里学习,如果早期发言者似乎喜欢某样东西或想做某事,其他人可能会同意。至少在他们没有理由不信任他们,也没有充分理由认为他们错了的情况下是如此。

对于我们的目的而言,最重要的一点是信息级联使群体间的噪声成为可能,甚至是很可能的。在我们给出的例子中,Arthur首先发言并支持Thomas。但假设Barbara首先发言并支持Sam。或者假设Arthur感觉稍有不同并偏爱Julie。在合理的假设下,群体会转向Sam或Julie,不是因为他们更好,而是因为级联就是这样发展的。这是音乐下载实验(及其类似实验)的核心发现。

注意,人们参与信息级联不一定是非理性的。如果人们不确定雇佣谁,他们跟随他人可能是明智的。随着持有相同观点的人数增加,依赖他们变得更加明智。尽管如此,仍有两个问题。首先,人们倾向于忽视这样的可能性:群体中的大多数人也处于级联中——并且没有做出自己的独立判断。当我们看到三个、十个或二十个人接受某个结论时,我们很可能低估了他们都在跟随前辈的程度。我们可能认为他们的共同认同反映了集体智慧,即使它只反映了少数人的初始观点。其次,信息级联可能将人群引向真正糟糕的方向。毕竟,Arthur可能对Thomas的看法是错误的。

当然,信息不是群体成员相互影响的唯一原因。社会压力也很重要。在公司或政府中,人们可能会保持沉默,以免显得不合群、好斗、迟钝或愚蠢。他们想成为团队合作者。这就是他们跟随他人观点和行动的原因。人们认为他们知道什么是正确的或可能正确的,但他们仍然会跟随群体的明显共识,或早期发言者的观点,以保持在群体中的良好地位。

除了细微的变化外,刚才讲述的招聘故事可以以同样的方式进行,这不是因为人们彼此学习托马斯的优点,而是因为他们不想显得令人讨厌或愚蠢。阿瑟早期支持托马斯的判断可能会引发一种跟风效应(bandwagon effect),最终对埃里卡、弗兰克或乔治施加强大的社会压力,仅仅因为其他人都支持托马斯。就像信息级联一样,社会压力级联也是如此:人们很可能会夸大那些在他们之前发言的人的信念。如果人们支持托马斯,他们这样做可能不是因为他们真的偏爱托马斯,而是因为早期发言者或有权势的人支持了他。然而,团队成员最终会将自己的声音加入到共识中,从而增加社会压力的水平。这在公司和政府办公室中是一个熟悉的现象,它可能导致对一个完全错误的判断产生信心和一致支持。

在各个群体中,社会影响也会产生噪音。如果有人在会议开始时支持公司方向的重大改变,那个人可能会引发一场讨论,导致群体一致支持这种改变。他们的同意可能是社会压力的产物,而不是信念的产物。如果其他人开始会议时表达了不同的观点,或者如果最初的发言者决定保持沉默,讨论可能会朝着完全不同的方向发展——原因也是一样的。非常相似的群体可能会因为社会压力而走向不同的地方。

在美国和许多其他国家,刑事案件(和许多民事案件)通常由陪审团审理。人们希望通过他们的审议,陪审团能做出比组成这些审议机构的个人更明智的决定。然而,对陪审团的研究发现了一种独特的社会影响,这也是噪音的来源:群体极化。基本思想是,当人们彼此交谈时,他们往往会在符合其原始倾向的方向上走向更极端的立场。例如,如果七人小组中的大多数人倾向于认为在巴黎开设新办公室是个不错的主意,那么经过讨论后,该小组很可能会得出结论,认为开设该办公室将是个绝妙的主意。内部讨论往往会产生更大的信心、更大的团结和更大的极端主义,通常表现为增加的热情。碰巧的是,群体极化不仅发生在陪审团中;做出专业判断的团队也经常变得极化。

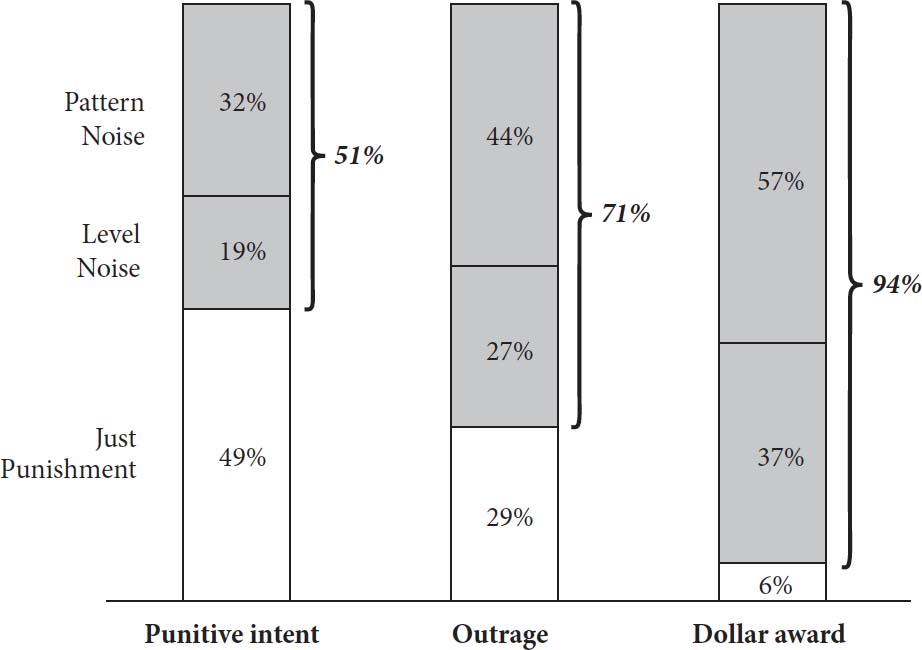

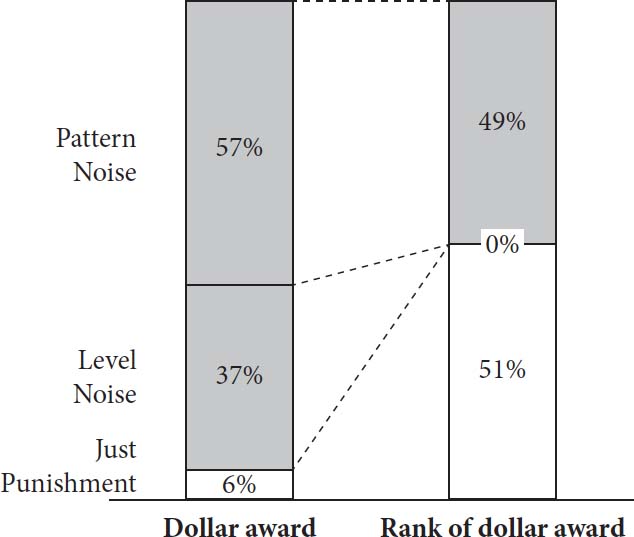

在一系列实验中,我们研究了在产品责任案件中判决惩罚性赔偿的陪审团决定。每个陪审团的决定都是一个货币金额,旨在惩罚公司的不当行为并对其他人起到威慑作用。(我们将在第15章回到这些研究并更详细地描述它们。)就我们这里的目的而言,考虑一个比较现实世界审议陪审团和”统计陪审团”的实验。首先,我们向研究中的899名参与者展示了案例小故事,并要求他们对这些案例做出自己独立的判断,使用七度量表来表达他们的愤怒和惩罚意图,以及用美元量表来表示货币奖励(如果有的话)。然后,在计算机的帮助下,我们使用这些个人回应创建了数百万个统计陪审团,即虚拟的六人小组(随机组装)。在每个统计陪审团中,我们将六个个人判断的中位数作为判决。

简而言之,我们发现这些统计陪审团的判断要一致得多。噪音大大减少了。低噪音是统计聚合的机械效应:独立的个人判断中存在的噪音总是通过平均化来减少的。

然而,现实世界的陪审团不是统计陪审团;他们会面并讨论他们对案件的看法。你可能会合理地想知道审议陪审团是否实际上倾向于得出其中位数成员的判断。为了找出答案,我们用另一个实验跟进了第一个实验,这个实验涉及三千多名符合陪审团资格的公民和五百多个六人陪审团。

结果很直接。看同一个案件,审议陪审团比统计陪审团嘈杂得多——这清楚地反映了社会影响噪音。审议的效果是增加噪音。

还有另一个有趣的发现。当六人小组的中位数成员只是适度愤怒并支持宽松惩罚时,审议陪审团的判决通常最终更加宽松。相反,当六人小组的中位数成员相当愤怒并表达严厉的惩罚意图时,审议陪审团通常最终更加愤怒和更加严厉。当这种愤怒表达为货币奖励时,有一种系统性的倾向是得出比陪审团中位数成员更高的货币奖励。实际上,27%的陪审团选择的奖励与其最严厉成员的奖励一样高,甚至更高。审议陪审团不仅比统计陪审团更嘈杂,而且还强化了组成它们的个人的意见。

回顾群体极化的基本发现:人们相互交谈后,通常会在符合其原始倾向的方向上走向更极端的立场。我们的实验说明了这种效应。进行审议的陪审团经历了向更大宽容的转变(当中位数成员宽容时)和向更大严厉的转变(当中位数成员严厉时)。同样,倾向于施加金钱惩罚的陪审团最终施加的惩罚比其中位数成员所偏好的更严厉。

群体极化的解释与级联效应的解释相似。信息起着主要作用。如果大多数人支持严厉惩罚,那么群体将听到许多支持严厉惩罚的论据——而相反方向的论据较少。如果群体成员相互倾听,他们将向主导趋势方向转变,使群体更加统一、更加自信、更加极端。如果人们关心他们在群体内的声誉,他们将向主导趋势方向转变,这也会产生极化。

群体极化当然可能产生错误。而且经常如此。但我们这里的主要关注点是变异性。正如我们所见,判断的聚合将减少噪音,为此目的,判断越多越好。这就是统计陪审团比个体陪审员噪音更小的原因。同时,我们发现审议陪审团比统计陪审团噪音更大。当类似情况的群体最终产生分歧时,群体极化往往是原因。由此产生的噪音可能非常大。

在商业、政府和其他各处,级联和极化可能导致面对同一问题的群体之间出现巨大差异。结果对少数个体判断的潜在依赖——那些首先发言或具有最大影响力的人——在我们探索了个体判断可能有多么嘈杂之后,应该特别令人担忧。我们已经看到,水平噪音和模式噪音使群体成员之间的意见差异比应有的更大(也比我们预期的更大)。我们还看到场合噪音——疲劳、情绪、比较点——可能影响第一个发言的人的判断。群体动态可以放大这种噪音。因此,审议群体往往比仅仅平均个体判断的统计群体更嘈杂。

由于商业和政府中许多最重要的决策都是在某种审议过程后做出的,因此对这种风险保持警觉尤为重要。组织及其领导者应采取措施控制其个体成员判断中的噪音。他们还应以可能减少而非放大噪音的方式管理审议群体。我们将提出的降噪策略旨在实现这一目标。

“一切似乎都取决于早期的受欢迎程度。我们最好努力确保我们的新发布有一个出色的第一周。”

“正如我一直怀疑的,关于政治和经济的想法很像电影明星。如果人们认为其他人喜欢它们,这样的想法就能走得很远。”

“我一直担心当我的团队聚在一起时,我们最终会变得自信和统一——并坚定地致力于我们选择的行动方案。我想我们的内部流程中有些地方进展得不太好!”

许多判断都是预测,由于可验证的预测可以被评估,我们可以通过研究它们来了解很多关于噪音和偏见的知识。在本书的这一部分,我们专注于预测性判断。

第9章比较了专业人士、机器和简单规则所做预测的准确性。我们的结论——专业人士在这场竞争中排名第三——不会令您感到惊讶。在第10章中,我们探讨了这一结果的原因,并表明噪音是人类判断劣势的主要因素。

为了得出这些结论,我们必须评估预测的质量,为此,我们需要一个预测准确性的衡量标准,一种回答这个问题的方法:预测与结果的共变程度如何?例如,如果HR部门定期评估新员工的潜力,我们可以等几年看看员工的表现如何,看看潜力评级与绩效评估的共变程度。预测的准确性程度等于那些在雇用时潜力被评为高的员工在工作中也获得高评价的程度。

一个捕捉这种直觉的衡量标准是一致百分比(PC),它回答一个更具体的问题:假设你随机选择一对员工。潜力得分较高的员工在工作中表现也更好的概率是多少?如果早期评级的准确性是完美的,PC将是100%:按潜力对两名员工的排名将是对他们最终按绩效排名的完美预测。如果预测完全无用,一致性只会偶然发生,“高潜力”员工表现更好的可能性与否一样:PC将是50%。我们将在第9章讨论这个已被广泛研究的例子。对于一个更简单的例子,成年男性脚长和身高的PC是71%。如果你看两个人,先看他们的头,然后看他们的脚,有71%的机会较高的人脚也较大。

PC是一个直观的协变性测量指标,这是它的一大优势,但它不是社会科学家使用的标准测量指标。标准测量指标是相关系数 (r),当两个变量正相关时,它的值在0和1之间变化。在前面的例子中,身高和脚长之间的相关性约为.60。

理解相关系数有很多种方式。这里是一种足够直观的方式:两个变量之间的相关性是它们共同决定因素的百分比。例如,想象某个特征完全由基因决定。我们预期在有50%共同基因的兄弟姐妹之间发现该特征的.50相关性,在有25%共同基因的表兄弟姐妹之间发现.25相关性。我们也可以将身高和脚长之间.60的相关性理解为,决定身高的因果因素中有60%也决定了鞋码。

我们描述的两种协变性测量指标彼此直接相关。表1展示了各种相关系数值对应的PC。在本书的其余部分,当我们讨论人类和模型的表现时,我们总是同时展示这两种测量指标。

| 表1: 相关系数和一致性百分比(PC) | |

|---|---|

| 相关系数 | 一致性百分比(PC) |

| .00 | 50% |

| .10 | 53% |

| .20 | 56% |

| .30 | 60% |

| .40 | 63% |

| .60 | 71% |

| .80 | 79% |

| 1.00 | 100% |

在第11章中,我们讨论了预测准确性的一个重要限制:大多数判断都是在我们称之为客观无知的状态下做出的,因为未来所依赖的许多事情根本无法知晓。令人惊讶的是,大多数时候,我们设法对这种局限性视而不见,并满怀信心(实际上是过度自信)地做出预测。最后,在第12章中,我们表明客观无知不仅影响我们预测事件的能力,甚至影响我们理解事件的能力——这是解释为什么噪音往往不可见这一谜题的重要部分。

许多人对预测人们在工作中的未来表现感兴趣——包括他们自己和他人的表现。因此,表现预测是专业预测性判断的一个有用例子。比如,考虑一家大公司的两名高管。Monica和Nathalie在被雇用时接受了专业咨询公司的评估,在领导力、沟通、人际交往技能、工作相关技术技能和对下一个职位的动机方面获得了1到10分的评分(表2)。你的任务是预测她们在被雇用两年后的绩效评估,同样使用1到10分的量表。

| 表2: 两位高管职位候选人 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ** ** | 领导力 **沟 | 通能力** **人际交往 | 技能** 技术技能 **动 | 机** 你的预测 | ||

| Monica | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | |

| Nathalie | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 |

大多数人面对这类问题时,只是快速浏览每一行并做出快速判断,有时在心理计算分数平均值后。如果你刚才就是这样做的,你可能得出结论认为Nathalie是更强的候选人,她和Monica之间的差距是1或2分。

你对这个问题采取的非正式方法被称为临床判断。你考虑信息,也许进行快速计算,咨询你的直觉,然后得出判断。实际上,临床判断就是我们在本书中简单描述为判断的过程。

现在假设你作为实验参与者执行预测任务。Monica和Nathalie是从几年前雇用的数百名经理的数据库中抽取的,他们在五个独立维度上获得了评分。你使用这些评分来预测经理们在工作中的成功。现在可以获得他们在新角色中的表现评估。这些评估与你对他们潜力的临床判断的一致性如何?

这个例子大致基于一项实际的绩效预测研究。如果你曾是该研究的参与者,你可能不会对其结果感到满意。由一家国际咨询公司雇佣的博士级心理学家进行此类预测,与绩效评估的相关性仅达到0.15(PC = 55%)。换句话说,当他们评定一位候选人比另一位更强时——就像你对Monica和Nathalie所做的评定一样——他们偏爱的候选人最终获得更高绩效评级的概率为55%,仅略好于随机猜测。至少可以说,这不是一个令人印象深刻的结果。

也许你认为准确性很差是因为你看到的评级对预测毫无用处。因此我们必须问,候选人的评级实际包含多少有用的预测信息?如何将它们组合成一个预测分数,以便与绩效有尽可能高的相关性?

一个标准的统计方法回答了这些问题。在本研究中,它产生了0.32的最佳相关性(PC = 60%),远非令人印象深刻,但比临床预测取得的结果高出很多。

这种技术称为多元回归,产生一个预测分数,该分数是预测变量的加权平均值。它找到最佳权重集,选择这些权重是为了最大化复合预测与目标变量之间的相关性。最佳权重使预测的MSE(均方误差)最小化——这是最小二乘法原理在统计学中占主导地位的一个典型例子。正如你可能期望的那样,与目标变量最密切相关的预测变量获得较大权重,而无用的预测变量权重为零。权重也可能是负数:候选人未缴交通罚单的数量可能作为管理成功的预测变量获得负权重。

多元回归的使用是机械预测的一个例子。机械预测有很多种类,从简单规则(“雇用任何完成高中学业的人”)到复杂的AI模型。但线性回归模型是最常见的(它们被称为”判断和决策制定研究的主力”)。为了减少术语,我们将线性模型称为简单模型。

我们用Monica和Nathalie说明的研究是临床预测和机械预测众多比较中的一个,它们都具有简单的结构:

一组预测变量(在我们的例子中,是候选人的评级)用于预测目标结果(同一人群的工作评估);

一组预测变量(在我们的例子中,是候选人的评级)用于预测目标结果(同一人群的工作评估);

人类判断者进行临床预测;

人类判断者进行临床预测;

一个规则(如多元回归)使用相同的预测变量产生同一结果的机械预测;

一个规则(如多元回归)使用相同的预测变量产生同一结果的机械预测;

比较临床预测和机械预测的整体准确性。

比较临床预测和机械预测的整体准确性。

当人们了解临床预测和机械预测时,他们想知道两者如何比较。相对于公式,人类判断有多好?

这个问题以前就有人问过,但直到1954年才引起广泛关注,当时明尼苏达大学心理学教授Paul Meehl发表了一本题为临床vs统计预测:理论分析和证据回顾的书。Meehl回顾了二十项研究,这些研究中临床判断与机械预测在学术成功和精神病学预后等结果上进行了较量。他得出了强有力的结论:简单的机械规则通常优于人类判断。Meehl发现,临床医生和其他专业人士在他们通常视为独特优势的能力上表现得令人沮丧地薄弱:整合信息的能力。

要理解这一发现有多令人惊讶,以及它与噪音的关系,你必须理解简单机械预测模型的工作原理。其定义特征是对所有案例应用相同的规则。每个预测变量都有一个权重,该权重不会因案例而异。你可能认为这种严格约束使模型相对于人类判断者处于极大劣势。在我们的例子中,也许你认为Monica的动机和技术技能的结合将是一项重要资产,可以抵消她在其他领域的局限性。也许你还认为,考虑到Nathalie的其他优势,她在这两个领域的弱点不会是严重问题。隐含地,你想象了两位女性成功的不同路径。这些合理的临床推测有效地为两个案例中的相同预测变量分配了不同权重——这种微妙之处超出了简单模型的能力范围。

简单模型的另一个限制是,预测因子增加1个单位总是产生相同的效果(而增加2个单位的效果是前者的两倍)。临床直觉经常违反这条规则。例如,如果你对娜塔莉在沟通技能上的满分10分印象深刻,并决定这个分数值得提升你的预测,你做了简单模型不会做的事情。在加权平均公式中,10分和9分之间的差异必须与7分和6分之间的差异相同。临床判断不遵循这个规则。相反,它反映了一种常见的直觉,即同样的差异在一种情况下可能无关紧要,而在另一种情况下却至关重要。你可能想要检查一下,但我们怀疑没有简单模型能够完全解释你对莫妮卡和娜塔莉的判断。

我们用于这些案例的研究是Meehl模式的一个明确例子。正如我们所指出的,临床预测与工作表现的相关性为.15(PC = 55%),但机械预测达到了.32的相关性(PC = 60%)。想想你在比较莫妮卡和娜塔莉案例相对优点时所体验到的信心。Meehl的结果强烈表明,你对自己判断质量的任何满意都是一种错觉:有效性错觉。

有效性错觉在任何进行预测性判断的地方都能找到,因为人们普遍无法区分预测任务的两个阶段:根据可用证据评估案例和预测实际结果。你通常可以非常自信地评估两个候选人中哪一个看起来更好,但猜测他们中哪一个实际上会更好则完全是另一回事。可以安全地断言,例如,娜塔莉看起来比莫妮卡是更强的候选人,但断言娜塔莉将是比莫妮卡更成功的高管则一点也不安全。原因很简单:你知道评估这两个案例所需的大部分信息,但凝视未来充满了深度的不确定性。

不幸的是,这种差异在我们的思维中变得模糊。如果你发现自己对案例和预测之间的区别感到困惑,你并不孤单:每个人都觉得这种区别令人困惑。然而,如果你对预测的信心与对案例评估的信心一样,你就是有效性错觉的受害者。

临床医生也不能免受有效性错觉的影响。你肯定可以想象临床心理学家对Meehl发现的反应——简单的公式,如果持续应用,会超越临床判断。这种反应结合了震惊、不信和对这种浅薄研究的蔑视,这种研究假装研究临床直觉的奇迹。这种反应很容易理解:Meehl的模式与判断的主观体验相矛盾,我们大多数人会相信自己的经验而不是学者的声明。

Meehl本人对自己的发现持矛盾态度。由于他的名字与统计学优于临床判断相关联,我们可能会想象他是人类洞察力的无情批评者,或者如我们今天所说的量化分析之父。但那将是一种漫画化的描述。Meehl除了学术生涯外,还是一名执业精神分析师。弗洛伊德的照片挂在他的办公室里。他是一个博学者,不仅教授心理学课程,还教授哲学和法律课程,并写作形而上学、宗教、政治科学,甚至超心理学。(他坚持认为”心灵感应是有道理的。“)这些特征都不符合顽固数字专家的刻板印象。Meehl对临床医生没有恶意——远非如此。但正如他所说,机械方法在结合输入方面的优势证据是”大量且一致的”。

“大量且一致”是一个公平的描述。2000年对136项研究的回顾明确证实,机械聚合优于临床判断。文章中调查的研究涵盖了广泛的主题,包括黄疸诊断、军事服务适应性和婚姻满意度。机械预测在63项研究中更准确,另外65项研究被宣布为统计平局,临床预测在8个案例中获胜。这些结果低估了机械预测的优势,它也比临床判断更快、更便宜。此外,在许多这些研究中,人类判断者实际上具有不公平的优势,因为他们可以获得没有提供给计算机模型的”私人”信息。这些发现支持一个直白的结论:简单模型胜过人类。

Meehl的发现提出了重要问题。确切地说,为什么公式更优越?公式做得更好的是什么?事实上,一个更好的问题是问人类做得更差的是什么。答案是人们在许多方面都不如统计模型。他们的一个关键弱点是他们是嘈杂的。

为了支持这个结论,我们转向关于简单模型的不同研究流,它始于俄勒冈州的小城市尤金。Paul Hoffman是一位富有且有远见的心理学家,对学术界感到不耐烦。他创立了一个研究所,在一个屋檐下聚集了几位非常有效的研究人员,他们将尤金变成了人类判断研究的世界著名中心。

其中一位研究者是刘易斯·戈德伯格(Lewis Goldberg),他因在人格五大因素模型发展中的领导作用而最为知名。在20世纪60年代末,戈德伯格在霍夫曼早期工作的基础上,研究了描述个体判断的统计模型。

构建一个判断者模型就像构建一个现实模型一样容易。使用的是相同的预测变量。在我们最初的例子中,预测变量是对经理绩效的五项评分。使用的也是相同的工具——多元回归。唯一的区别是目标变量。公式不是用来预测一组真实结果,而是用来预测一组判断——例如,你对莫妮卡、娜塔莉和其他经理的判断。

将你的判断建模为加权平均的想法可能看起来完全奇怪,因为这不是你形成观点的方式。当你对莫妮卡和娜塔莉进行临床思考时,你并没有对两个案例应用相同的规则。事实上,你根本没有应用任何规则。判断者模型并不是对判断者实际如何判断的现实描述。

然而,即使你实际上没有计算线性公式,你仍然可能好像你在这样做一样进行判断。专业台球选手表现得好像他们解决了描述特定击球力学的复杂方程,即使他们根本没有做这样的事情。同样,你可能像使用简单公式一样生成预测——即使你实际所做的要复杂得多。一个能够合理准确预测人们行为的”好像”模型是有用的,即使它作为过程的描述显然是错误的。这就是简单判断模型的情况。一项判断研究的全面回顾发现,在237项研究中,判断者模型与判断者临床判断之间的平均相关性为0.80(PC = 79%)。虽然远非完美,但这种相关性足够高,可以支持”好像”理论。

驱动戈德伯格研究的问题是,判断者的简单模型在预测真实结果方面表现如何。由于模型是判断者的粗略近似,我们可以合理地假设它不能表现得那么好。当模型取代判断者时,会损失多少准确性?

答案可能会让你惊讶。当模型生成预测时,预测并没有失去准确性。它们得到了改善。在大多数情况下,模型的预测超过了它所基于的专业人员。替代品比原产品更好。

这个结论已经在许多领域的研究中得到证实。戈德伯格工作的早期复制涉及对研究生学术成功的预测。研究人员要求98名参与者根据十个线索预测90名学生的GPA。基于这些预测,研究人员为每个参与者的判断建立了一个线性模型,并比较了参与者和参与者模型预测GPA的准确性。对于98名参与者中的每一个,模型都比参与者表现得更好!几十年后,一项对50年研究的回顾得出结论,判断者模型始终优于它们所建模的判断者。

我们不知道这些研究中的参与者是否收到了关于他们表现的个人反馈。但你当然可以想象,如果有人告诉你,一个对你判断的粗糙模型——几乎是一个漫画——实际上比你更准确,你会有多么沮丧。对我们大多数人来说,判断活动之所以复杂、丰富和有趣,正是因为它不符合简单的规则。当我们发明和应用复杂规则,或者有一个洞察使个别案例与其他案例不同时——简而言之,当我们做出不能简化为简单加权平均操作的判断时,我们对自己和我们做出判断的能力感觉最好。判断者模型研究强化了米尔的结论,即微妙性在很大程度上是浪费的。复杂性和丰富性通常不会导致更准确的预测。

为什么会这样?要理解戈德伯格的发现,我们需要了解是什么导致了你和你的模型之间的差异。是什么造成了你的实际判断与预测它们的简单模型输出之间的差异?

你判断的统计模型不可能在它们包含的信息中添加任何东西。模型所能做的就是减法和简化。特别是,你判断的简单模型不会代表你始终遵循的任何复杂规则。如果你认为沟通技能评分中10和9之间的差异比7和6之间的差异更重要,或者在所有维度上都得到稳定7分的全面候选人比以明显的优势和显著弱点达到相同平均分的候选人更可取,那么你的模型不会再现你的复杂规则——即使你以完美的一致性应用它们。

当你的微妙性有效时,未能再现你的微妙规则将导致准确性的损失。例如,假设你必须从两个输入——技能和动机——预测困难任务的成功。加权平均不是一个好公式,因为再多的动机也不足以克服严重的技能缺陷,反之亦然。如果你使用两个输入的更复杂组合,你的预测准确性将得到增强,并将高于未能捕捉到这种微妙性的模型所达到的准确性。另一方面,复杂规则往往只会给你有效性的错觉,实际上会损害你判断的质量。有些微妙性是有效的,但许多不是。

此外,一个简单的你的模型无法代表你判断中的模式噪音。它无法复制由你对特定案例可能产生的任意反应而引起的正面和负面错误。该模型也无法捕捉瞬时情境的影响以及你在做出特定判断时的心理状态。很可能,这些嘈杂的判断错误与任何事物都没有系统性的关联,这意味着在大多数情况下,它们可以被视为随机的。

从你的判断中消除噪音的效果总是会提高你的预测准确性。例如,假设你的预测与结果之间的相关性是.50(PC = 67%),但你判断中50%的变异由噪音组成。如果你的判断能够做到无噪音——正如你的模型那样——它们与同一结果的相关性将跃升至.71(PC = 75%)。机械地减少噪音能够提高预测判断的有效性。

简而言之,用你的模型替代你会产生两个效果:它消除了你的微妙性,也消除了你的模式噪音。“判断者的模型比判断者本身更有效”这一稳健发现传达了一个重要信息:人类判断中微妙规则的收益——当它们存在时——通常不足以补偿噪音的有害影响。你可能认为自己比你思维的线性简化更微妙、更有洞察力、更细致入微。但实际上,你主要是更嘈杂。

为什么复杂的预测规则会损害准确性,尽管我们强烈感觉它们汲取了有效的洞察?首先,人们发明的许多复杂规则可能并不普遍正确。但还有另一个问题:即使复杂规则在原则上是有效的,它们也不可避免地适用于很少观察到的条件。例如,假设你得出结论认为特别原创的候选人值得雇用,即使他们在其他维度上的得分平庸。问题是,按定义,特别原创的候选人特别罕见。由于对原创性的评估可能不可靠,该指标上的许多高分都是偶然的,而真正的原创人才往往未被发现。能够确认”原创者”最终成为超级明星的绩效评估也是不完美的。两端的测量误差不可避免地削弱了预测的有效性——而罕见事件特别容易被遗漏。真正微妙性的优势很快就被测量误差淹没了。

Martin Yu和Nathan Kuncel的一项研究报告了Goldberg演示的一个更激进版本。这项研究(这是Monica和Nathalie例子的基础)使用了一家国际咨询公司的数据,该公司雇用专家评估847名高管职位候选人,分为三个独立样本。专家对七个不同评估维度的结果进行评分,并使用他们的临床判断为每人分配一个总体预测分数,结果相当不令人印象深刻。

Yu和Kuncel决定不是将判断者与他们自己的最佳简单模型进行比较,而是与随机线性模型进行比较。他们为七个预测变量生成了一万组随机权重,并应用这一万个随机公式来预测工作表现。

他们的惊人发现是,任何线性模型,当一致地应用于所有案例时,都可能在从相同信息预测结果方面超越人类判断者。在三个样本中的一个,77%的一万个随机加权线性模型比人类专家表现更好。在另外两个样本中,100%的随机模型超越了人类。或者,直白地说,在那项研究中,生成一个比专家表现更差的简单模型几乎是不可能的。

这项研究得出的结论比我们从Goldberg关于判断者模型的工作中得出的结论更强——实际上这是一个极端例子。在这种情况下,人类判断者在绝对意义上表现非常差,这有助于解释为什么甚至不太出色的线性模型都能超越他们。当然,我们不应该得出任何模型都能击败任何人类的结论。不过,机械地遵循简单规则(Yu和Kuncel称之为”无思维的一致性”)能够在困难问题中显著改善判断这一事实,说明了噪音对临床预测有效性的巨大影响。

这次快速浏览展示了噪音如何损害临床判断。在预测性判断中,人类专家很容易被简单公式超越——现实模型、判断者模型,甚至随机生成的模型。这一发现支持使用无噪音方法:规则和算法,这是下一章的主题。

“人们相信他们在做判断时捕捉了复杂性并增加了微妙性。但复杂性和微妙性大多是浪费的——通常它们并不能增加简单模型的准确性。”

“在Paul Meehl的书出版六十多年后,机械预测优于人类的观点仍然令人震惊。”

“判断中有如此多的噪音,以至于判断者的无噪音模型比实际判断者实现了更准确的预测。”

近年来,人工智能(AI),特别是机器学习技术,使机器能够执行许多以前被认为是典型人类任务的工作。机器学习算法可以识别面孔、翻译语言和读取放射影像。它们可以解决计算问题,例如同时为数千名司机生成驾驶路线,速度和准确性令人惊叹。它们还执行困难的预测任务:机器学习算法预测美国最高法院的决定,确定哪些被告更可能逃保,并评估哪些致电儿童保护服务的电话最紧急需要案例工作者的访问。

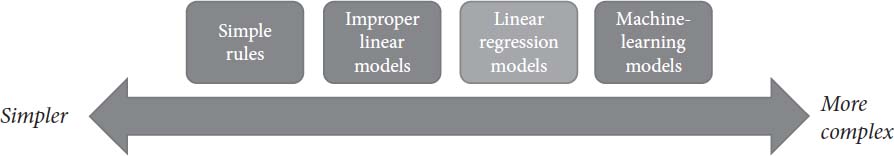

尽管如今这些是我们听到算法一词时想到的应用,但这个术语有更广泛的含义。在一本词典的定义中,算法是”在计算或其他问题解决操作中要遵循的过程或规则集,特别是由计算机执行的”。根据这个定义,我们在前一章中描述的简单模型和其他形式的机械判断也是算法。

事实上,许多类型的机械方法,从几乎可笑地简单的规则到最复杂和不可理解的机器算法,都可以超越人类判断。这种超越表现的一个关键原因——尽管不是唯一原因——是所有机械方法都是无噪声的。

为了研究不同类型的基于规则的方法,并了解每种方法如何以及在什么条件下有价值,我们从第9章的模型开始我们的旅程:基于多元回归(即线性回归模型)的简单模型。从这个起点,我们将在复杂程度的光谱上向两个相反的方向前进——首先寻求极端简单性,然后增加更大的复杂性(图11)。

图11:四种类型的规则和算法

Robyn Dawes是1960和1970年代研究判断的俄勒冈州尤金明星团队的另一名成员。1974年,Dawes在预测任务的简化方面取得了突破。他的想法令人惊讶,几乎是异端的:他提议给所有预测因子相等的权重,而不是使用多元回归来确定每个预测因子的精确权重。

Dawes将等权重公式标记为不当线性模型。他的惊人发现是,这些等权重模型与”正当”回归模型一样准确,并且远优于临床判断。

即使是不当模型的支持者也承认这种说法是不可信的,“违反统计直觉”。确实,Dawes和他的助手Bernard Corrigan最初在科学期刊上发表他们的论文时遇到了困难;编辑们根本不相信他们。如果你想想前一章中Monica和Nathalie的例子,你可能相信某些预测因子比其他因子更重要。例如,大多数人会给领导力比技术技能更高的权重。一个直接的非加权平均值怎么能比精心加权的平均值或专家的判断更好地预测某人的表现呢?

今天,在Dawes突破的许多年后,这个如此令他的同时代人惊讶的统计现象已经得到很好的理解。如本书前面所解释的,多元回归计算”最优”权重以最小化平方误差。但多元回归在原始数据中最小化误差。因此,公式调整自身以预测数据中的每个随机异常。例如,如果样本包括几个技术技能高且由于无关原因表现异常出色的经理,模型将夸大技术技能的权重。

挑战在于,当公式应用于样本外时——即当它用于预测不同数据集中的结果时——权重将不再是最优的。原始样本中的异常不再存在,正是因为它们是异常;在新样本中,技术技能高的经理并非都是超级明星。新样本有不同的异常,公式无法预测。模型预测准确性的正确衡量是其在新样本中的表现,称为交叉验证相关性。实际上,回归模型在原始样本中过于成功,交叉验证相关性几乎总是低于原始数据中的相关性。Dawes和Corrigan在几种情况下比较了等权重模型与多元回归模型(交叉验证)。他们的一个例子涉及预测伊利诺伊大学90名心理学研究生的第一年GPA,使用与学术成功相关的十个变量:能力测试分数、大学成绩、各种同伴评级(如外向性)和各种自我评级(如责任心)。标准多元回归模型达到了.69的相关性,在交叉验证中缩减到.57(PC = 69%)。等权重模型与第一年GPA的相关性大致相同:.60(PC = 70%)。类似的结果在许多其他研究中也得到了验证。

交叉验证中准确性的损失在原始样本较小时最为严重,因为在小样本中偶然性因素的影响更大。Dawes指出的问题是,社会科学研究中使用的样本通常都很小,以至于所谓最优权重的优势消失了。正如统计学家Howard Wainer在一篇关于适当权重估计的学术文章副标题中令人难忘地写道:“这根本不重要”。或者,用Dawes的话说:“我们不需要比我们的测量更精确的模型。”等权重模型表现良好,因为它们不容易受到抽样偶然性的影响。

Dawes工作的直接含义值得被广泛了解:你可以在没有关于要预测结果的先验数据的情况下做出有效的统计预测。你所需要的只是一组你相信与结果相关的预测变量。

假设你必须预测那些在多个维度上被评分的高管的表现,就像第9章的例子一样。你相信这些分数衡量了重要的品质,但你没有关于每个分数如何预测表现的数据。你也没有等待几年来跟踪大量管理者样本表现的奢侈。尽管如此,你仍然可以采用这七个分数,进行所需的统计工作来对它们进行等权重处理,并将结果用作你的预测。这个等权重模型会有多好?它与结果的相关性为.25(PC = 58%),远优于临床预测(r = .15, PC = 55%),并且肯定与交叉验证回归模型非常相似。而且它不需要任何你没有的数据或任何复杂的计算。

用Dawes的话说,这在判断研究的学生中已经成为一个模因,等权重具有”稳健的美感“。介绍这一想法的开创性文章的最后一句话提供了另一个简洁的总结:”整个诀窍就是决定要看什么变量,然后知道如何相加。”

另一种简化风格是通过节俭模型或简单规则。节俭模型是看起来像荒谬简化的、粗略估算的现实模型。但在某些情况下,它们可以产生惊人的良好预测。

这些模型建立在多元回归的一个大多数人都觉得令人惊讶的特征之上。假设你使用两个对结果有强预测性的预测变量——它们与结果的相关性分别为.60(PC = 71%)和.55(PC = 69%)。还假设这两个预测变量彼此相关,相关性为.50。当这两个预测变量以最优方式组合时,你认为你的预测会有多好?答案相当令人失望。相关性为.67(PC = 73%),比之前高,但高得不多。

这个例子说明了一个普遍规则:两个或更多相关预测变量的组合比它们中最好的单独使用时的预测性几乎没有提高。因为在现实生活中,预测变量几乎总是彼此相关的,这个统计事实支持使用节俭的预测方法,即使用少量预测变量。与使用更多预测变量的模型相比,可以在很少或不需要计算的情况下应用的简单规则在某些情况下产生了令人印象深刻的准确预测。

一个研究团队在2020年发布了一项大规模努力,将节俭方法应用于各种预测问题,包括保释法官在决定是否释放或拘留等待审判的被告时面临的选择。这个决定是对被告行为的隐含预测。如果错误地拒绝保释,那个人将被不必要地拘留,对个人和社会都造成重大成本。如果向错误的被告批准保释,那个人可能在审判前逃跑,甚至犯下另一项罪行。

研究人员建立的模型只使用两个已知高度预测被告逃跑可能性的输入:被告的年龄(年龄较大的人逃跑风险较低)和过去错过的法庭日期数量(以前未出庭的人往往会再犯)。该模型将这两个输入转换为若干分数,可以用作风险评分。计算被告的风险不需要计算机——实际上,甚至不需要计算器。

在对真实数据集进行测试时,这个节俭模型的表现与使用更多变量的统计模型一样好。节俭模型在预测逃跑风险方面比几乎所有人类保释法官都做得更好。

同样的节俭方法,使用最多五个特征,用小整数(-3到+3之间)加权,被应用于各种任务,如从乳房X光摄影数据确定肿瘤的严重程度、诊断心脏病和预测信用风险。在所有这些任务中,节俭规则的表现与更复杂的回归模型一样好(尽管通常不如机器学习好)。

在简单规则力量的另一个演示中,另一个研究团队研究了一个类似但不同的司法问题:累犯预测。仅使用两个输入,他们能够匹配使用137个变量评估被告风险水平的现有工具的有效性。毫不奇怪,这两个预测变量(年龄和以前定罪的次数)与保释模型中使用的两个因素密切相关,它们与犯罪行为的关联是有充分记录的。

简约规则的吸引力在于它们透明且易于应用。此外,这些优势相对于更复杂的模型在准确性方面的损失相对较小。

在我们旅程的第二部分,让我们现在朝着复杂性光谱的相反方向前进。如果我们能够使用更多的预测因子,收集关于每个因子的更多数据,发现人类无法检测到的关系模式,并建模这些模式以实现更好的预测,会怎么样?这本质上就是AI的承诺。

非常大的数据集对于复杂分析至关重要,这种数据集日益增加的可用性是近年来AI快速发展的主要原因之一。例如,大数据集使得机械化处理”断腿例外”成为可能。这个有些神秘的短语可以追溯到Meehl想象的一个例子:考虑一个设计用来预测人们今晚去看电影概率的模型。无论你对模型有多大信心,如果你碰巧知道某个特定的人刚刚摔断了腿,你可能比模型更清楚他们的晚上会是什么样子。

当使用简单模型时,断腿原则为决策者提供了重要教训:它告诉他们何时应该推翻模型,何时不应该。如果你有模型无法考虑的决定性信息,那就有一个真正的断腿情况,你应该推翻模型的建议。另一方面,即使你缺乏这种私人信息,有时你也会不同意模型的建议。在那些情况下,你推翻模型的冲动反映了你正在将个人模式应用于相同的预测因子。由于这种个人模式很可能是无效的,你应该克制推翻模型的冲动;你的干预很可能会使预测变得不够准确。

机器学习模型在预测任务中成功的原因之一是它们能够发现这样的断腿情况——比人类能想到的多得多。给定关于大量案例的大量数据,一个跟踪电影观众行为的模型实际上可以学习到,例如,在他们常规电影日去过医院的人不太可能在那个晚上看电影。以这种方式改善罕见事件的预测减少了对人类监督的需求。

AI所做的不涉及魔法也不涉及理解;它仅仅是模式发现。虽然我们必须赞赏机器学习的力量,但我们应该记住,AI可能需要一些时间才能理解为什么摔断腿的人会错过电影之夜。

大约在前面提到的研究团队将简单规则应用于保释决定问题的同时,另一个由Sendhil Mullainathan领导的团队训练了复杂的AI模型来执行同样的任务。AI团队可以访问更大的数据集——758,027个保释决定。对于每个案例,团队可以访问法官也能获得的信息:被告的当前罪名、犯罪记录和之前的缺席记录。除了年龄之外,没有其他人口统计信息被用来训练算法。研究人员也知道每个案例中被告是否被释放,如果是,该个人是否未能出庭或被重新逮捕。(74%的被告被释放,其中15%未能出庭,26%被重新逮捕。)利用这些数据,研究人员训练了一个机器学习算法并评估了其性能。由于模型是通过机器学习构建的,它不限于线性组合。如果它在数据中检测到更复杂的规律性,它可以使用这种模式来改善其预测。

该模型被设计为产生量化为数值分数的逃跑风险预测,而不是保释/不保释决定。这种方法认识到最大可接受风险阈值,即超过该风险水平就应该拒绝保释的水平,需要模型无法做出的评估性判断。然而,研究人员计算出,无论风险阈值设在哪里,使用他们模型的预测分数都会比人类法官的表现有所改善。如果风险阈值设置得使被拒绝保释的人数与法官决定时保持相同,Mullainathan的团队计算出,犯罪率可以减少多达24%,因为被关押的人将是最有可能再犯的人。相反,如果风险阈值设置为在不增加犯罪的情况下尽可能减少被拒绝保释的人数,研究人员计算出被拘留的人数可以减少多达42%。换句话说,机器学习模型在预测哪些被告是高风险方面比人类法官表现得更好。

通过机器学习构建的模型也比使用相同信息的线性模型成功得多。原因很有趣:“机器学习算法在可能被忽略的变量组合中发现了重要信号。”算法发现其他方法容易错过的模式的能力在算法分类为最高风险的被告中尤其明显。换句话说,数据中的一些模式虽然罕见,但强烈预测高风险。这一发现——算法捕捉到罕见但决定性的模式——将我们带回到断腿概念。

研究人员还使用该算法构建了每位法官的模型,类似于我们在第9章中描述的法官模型(但不局限于简单的线性组合)。将这些模型应用于整个数据集,使团队能够模拟法官在看到相同案件时会做出的决定,并比较这些决定。结果表明,保释决定中存在相当大的系统噪音。其中一些是水平噪音:当法官按宽松程度排序时,最宽松的五分之一(即释放率最高的20%的法官)释放了83%的被告,而最不宽松的五分之一法官只释放了61%。法官在判断哪些被告具有更高逃跑风险方面也有非常不同的模式。一个被某位法官视为低逃跑风险的被告,可能被另一位法官认为是高逃跑风险,而后者总体上并不更严格。这些结果清楚地证明了模式噪音的存在。更详细的分析显示,案件间的差异占方差的67%,系统噪音占33%。系统噪音包括一些水平噪音,即平均严厉程度的差异,但大部分(79%)是模式噪音。

最后,幸运的是,机器学习程序更高的准确性并不以牺牲法官可能追求的其他可识别目标为代价——特别是种族公平。理论上,尽管算法不使用种族数据,但程序可能无意中加剧种族差异。如果模型使用与种族高度相关的预测因子(如邮政编码),或者如果训练算法的数据源存在偏见,就可能出现这些差异。例如,如果使用过往逮捕次数作为预测因子,而过往逮捕受到种族歧视的影响,那么由此产生的算法也会产生歧视。

虽然这种歧视在原则上确实是一种风险,但该算法的决定在重要方面比法官的决定种族偏见更少,而不是更多。例如,如果设置风险阈值以达到与法官决定相同的犯罪率,那么算法将少关押41%的有色人种。在其他情况下也发现了类似的结果:准确性的提高不一定会加剧种族差异——正如研究团队也显示的那样,算法可以很容易地被指示减少这些差异。

另一项在不同领域的研究说明了算法如何能够同时提高准确性和减少歧视。Columbia Business School教授Bo Cowgill研究了一家大型科技公司的软件工程师招聘。Cowgill开发了一个机器学习算法来筛选候选人简历,而不是使用(人工)简历筛选员来选择谁能获得面试机会,并用公司收到和评估的三十多万份申请对其进行训练。算法选择的候选人在面试后获得工作机会的可能性比人工选择的候选人高14%。当候选人收到录用通知时,算法组接受录用的可能性比人工选择组高18%。算法还选择了在种族、性别和其他指标方面更多样化的候选人群体;它更有可能选择”非传统”候选人,如那些不是精英学校毕业的、缺乏先前工作经验的,以及没有推荐的候选人。人类倾向于偏爱那些符合软件工程师”典型”档案所有条件的简历,但算法给予每个相关预测因子适当的权重。

需要明确的是,这些例子并不能证明算法总是公平、无偏见或非歧视性的。一个常见的例子是,一个算法本应预测求职候选人的成功,但实际上是在过去晋升决定的样本上训练的。当然,这样的算法会复制过去晋升决定中的所有人类偏见。

构建一个延续种族或性别差异的算法是可能的,而且可能过于容易,已经有许多报告的算法案例就是这样做的。这些案例的可见性解释了人们对算法决策中偏见日益增长的担忧。然而,在对算法得出一般性结论之前,我们应该记住,一些算法不仅比人类法官更准确,而且更公平。

总结这次对机械决策制定的简短巡览,我们回顾了各种规则优于人类判断的两个原因。首先,如第9章所述,所有机械预测技术,不仅仅是最新和最复杂的技术,都代表了对人类判断的显著改进。个人模式和场合噪音的结合对人类判断质量的影响如此沉重,以至于简单性和无噪音性是相当大的优势。仅仅是合理的简单规则通常比人类判断做得更好。

其次,数据有时足够丰富,能让复杂的AI技术检测到有效模式,并远远超越简单模型的预测能力。当AI以这种方式成功时,这些模型相对于人类判断的优势不仅仅是没有噪音,还有利用更多信息的能力。

考虑到这些优势以及支持它们的大量证据,值得思考的是,为什么算法在我们本书讨论的专业判断类型中没有得到更广泛的应用。尽管人们对算法和机器学习有热烈的讨论,尽管在特定领域有重要的例外情况,但它们的使用仍然有限。许多专家忽视临床与机械判断的辩论,更愿意相信自己的判断。他们对自己的直觉有信心,怀疑机器能做得更好。他们认为算法决策的想法是非人性化的,是对自己责任的推卸。

例如,在医疗诊断中使用算法尚未成为常规做法,尽管取得了令人印象深刻的进展。很少有组织在招聘和晋升决策中使用算法。好莱坞制片厂高管根据自己的判断和经验批准电影项目,而不是根据公式。图书出版商也是这样做的。如果迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)的畅销书《点球成金》中关于痴迷统计数据的奥克兰运动家棒球队的故事产生了如此深刻的印象,那正是因为算法的严谨性长期以来一直是体育团队决策过程中的例外,而不是常规。即使在今天,教练、经理和与他们一起工作的人经常相信自己的直觉,并坚持认为统计分析不可能取代良好的判断。

在1996年的一篇文章中,Meehl和一位合著者列出了(并反驳了)精神病医生、医生、法官和其他专业人士对机械判断的不少于十七种类型的反对意见。作者们得出结论,临床医生的抗拒可以用社会心理因素的组合来解释,包括他们对”技术性失业的恐惧”、“教育不足”和”对计算机的普遍厌恶”。

从那时起,研究人员已经确定了导致这种抗拒的其他因素。我们在这里的目标不是对这项研究进行全面回顾。我们在本书中的目标是为改善人类判断提供建议,而不是像Frankel法官所说的那样,争论”用机器取代人”。

但是关于驱动人类对机械预测抗拒的一些发现与我们对人类判断的讨论相关。最近研究中出现的一个关键洞察是:人们并非系统性地怀疑算法。例如,当在接受人类建议和算法建议之间做选择时,他们经常更喜欢算法。对算法的抗拒,或者说算法厌恶,并不总是表现为彻底拒绝采用新的决策支持工具。更多时候,人们愿意给算法一个机会,但一旦看到它犯错误就停止信任它。

在某种程度上,这种反应似乎是合理的:为什么要费心使用一个你不能信任的算法呢?作为人类,我们敏锐地意识到自己会犯错误,但这是一个我们不准备分享的特权。我们期望机器是完美的。如果这种期望被违反,我们就会抛弃它们。

然而,由于这种直觉期望,人们很可能不信任算法并继续使用自己的判断,即使这种选择产生明显较差的结果。这种态度根深蒂固,在达到近乎完美的预测准确性之前不太可能改变。

幸运的是,使规则和算法更好的许多方面可以在人类判断中复制。我们无法希望像AI模型那样高效地使用信息,但我们可以努力模仿简单模型的简单性和无噪声性。在我们能够采用减少系统噪声的方法的程度上,我们应该看到预测判断质量的改善。如何改善我们的判断是第5部分的主要主题。

“当有大量数据时,机器学习算法会比人类做得更好,也比简单模型做得更好。但即使是最简单的规则和算法也比人类判断者有很大优势:它们没有噪声,也不试图应用关于预测变量的复杂的、通常无效的洞察。”

“既然我们缺乏关于必须预测结果的数据,为什么不使用等权重模型呢?它几乎会做得和合适的模型一样好,肯定会比逐案人类判断做得更好。”

“你不同意模型的预测。我理解。但这里有断腿的情况吗,还是你只是不喜欢这个预测?”

“算法当然会犯错误。但如果人类判断者犯更多错误,我们应该信任谁?”

我们经常有这样的经历:与高管听众分享前两章的材料,其中包含关于人类判断有限成就的发人深省的发现。我们要传达的信息已经存在了半个多世纪,我们怀疑很少有决策者没有接触过它。但他们确实能够抗拒它。

我们听众中的一些高管自豪地告诉我们,他们更相信自己的直觉而不是任何数量的分析。许多其他人不那么直率,但持相同观点。管理决策制定的研究表明,高管,特别是更资深和经验丰富的高管,广泛求助于各种被称为直觉、直觉感受或简单的判断(与我们在本书中使用的意义不同)的东西。

简而言之,决策者喜欢相信自己的直觉,而且大多数人似乎对听到的声音很满意。这引发了一个问题:这些拥有权威和极强自信的人,到底从他们的直觉中听到了什么?

关于管理决策中直觉的一项评述将其定义为”对特定行动方案的判断,这种判断伴随着正确性或合理性的光环或信念,但没有明确阐述的理由或依据——本质上是’知道’但不知道为什么。“我们认为,这种不知道为什么却知道的感觉实际上就是我们在第4章中提到的判断完成的内在信号。

内在信号是一种自我奖励,当人们在判断上达到结论时,他们会努力(有时不那么努力)去获得这种奖励。这是一种令人满意的情感体验,一种令人愉悦的连贯感,在这种感觉中,所考虑的证据和得出的判断感觉是正确的。拼图的所有碎片似乎都能拼合。(我们稍后会看到,这种连贯感往往通过隐藏或忽略不合适的证据片段来得到加强。)

使内在信号重要——且具有误导性——的是,它被理解为一种信念而不是一种感觉。这种情感体验(“证据感觉正确”)被伪装成对自己判断有效性的理性信心(“我知道,即使我不知道为什么”)。

然而,信心并不能保证准确性,许多自信的预测结果证明是错误的。虽然偏见(bias)和噪音(noise)都会导致预测错误,但这种错误的最大来源并不是预测判断实际上有多好的限制。而是它们可能有多好的限制。这个限制,我们称之为客观无知,是本章的重点。

如果你发现自己在做重复的预测性判断,这里有一个你可以问自己的问题。这个问题可以适用于任何任务——比如选股,或者预测职业运动员的表现。但为了简单起见,我们选择第9章使用的同一个例子:工作候选人的选择。想象一下,你多年来评估了一百名候选人。现在你有机会评估你的决策有多好,通过比较你当时做出的评估与候选人此后客观评估的表现。如果你随机选择一对候选人,你的事前判断和事后评估有多少次是一致的?换句话说,在比较任意两名候选人时,你认为更有潜力的那个人实际上表现更好的概率是多少?

我们经常非正式地就这个问题调查高管群体。最常见的答案在75-85%的范围内,我们怀疑这些回答受到谦逊和不想显得自夸的愿望的约束。私人的一对一谈话表明,真正的信心感往往更高。

由于你现在已经熟悉了一致性百分比统计,你可以很容易地看出这种评估带来的问题。80%的PC大致对应于0.80的相关性。这种预测能力水平在现实世界中很少能够达到。在人员选择领域,最近的一项评述发现,人类判断者的表现远未达到这个数字。平均而言,他们实现的预测相关性为0.28(PC = 59%)。

如果你考虑人员选择的挑战,令人失望的结果并不那么令人惊讶。今天开始新工作的人将遇到许多挑战和机遇,机遇将以多种方式介入改变她生活的方向。她可能遇到一个相信她的主管,创造机会,推广她的工作,建立她的自信和动机。她也可能不那么幸运,无缘无故地以令人沮丧的失败开始她的职业生涯。在她的个人生活中,也可能有影响她工作表现的事件。这些事件和情况今天都无法预测——不是你,不是其他任何人,也不是世界上最好的预测模型能够预测的。这种难以处理的不确定性包括在此时无法了解的关于你试图预测的结果的一切。

此外,关于候选人的许多情况原则上是可以知道的,但在你做出判断时却是未知的。就我们的目的而言,这些知识空白是来自缺乏足够预测性的测试,还是来自你认为获取更多信息的成本不合理的决定,或者来自你在事实发现中的疏忽,都无关紧要。无论如何,你都处于信息不完善的状态。

难以处理的不确定性(不可能知道的)和不完善的信息(可以知道但不知道的)都使完美预测变得不可能。这些未知数不是你判断中的偏见或噪音问题;它们是任务的客观特征。这种对重要未知数的客观无知严重限制了可实现的准确性。我们在这里采用了术语上的自由,用无知替代了常用的不确定性。这个术语有助于限制不确定性(关于世界和未来)与噪音(应该相同的判断中的变异性)之间混淆的风险。

在某些情况下比其他情况下有更多信息(更少的客观无知)。大多数专业判断都相当好。对于许多疾病,医生的预测是出色的,对于许多法律争议,律师可以非常准确地告诉你法官可能如何裁决。

然而,一般来说,你可以放心地期待从事预测任务的人会低估他们的客观无知。过度自信是记录最充分的认知偏见之一。特别是,对自己进行精确预测能力的判断,即使是基于有限信息,也是出了名的过度自信。我们对预测判断中噪音所说的话同样适用于客观无知:哪里有预测,哪里就有无知,而且比你想象的要多。

我们的一位好朋友,心理学家Philip Tetlock,怀着对真理的坚定承诺和顽皮的幽默感。2005年,他出版了一本名为《专家政治判断》的书。尽管标题听起来中性,但这本书实际上是对专家准确预测政治事件能力的毁灭性攻击。

Tetlock研究了近三百名专家的预测:知名记者、受人尊敬的学者和国家领导人的高级顾问。他询问他们的政治、经济和社会预测是否成真。这项研究跨越了二十年;要找出长期预测是否正确,你需要耐心。

Tetlock的关键发现是,在对重大政治事件的预测中,所谓的专家表现令人震惊地不佳。这本书因其引人注目的妙语而闻名:“普通专家的准确性大致相当于一只投掷飞镖的黑猩猩。”这本书信息的更精确表述是,以”评论或提供建议政治和经济趋势”为生的专家并不比记者或《纽约时报》的专心读者在”解读”新兴形势方面”更好”。当然,专家们讲述了精彩的故事。他们可以分析形势,描绘一幅令人信服的发展图景,并在电视演播室里以极大的信心反驳那些与他们意见不合的人的反对意见。但他们真的知道会发生什么吗?几乎不知道。