图表列表引言秩序要点论字母排列索引的诞生布道与教学没有它我们会怎样?页码的奇迹地图还是领土索引受审 “别让该死的保守党人为我的历史编索引” 在书页后的争论虚构作品的索引命名从来都是一门困难的艺术通往所有知识的钥匙通用索引卢德米拉与洛塔莉亚搜索时代的索引尾声阅读档案

[318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340]

丹尼斯·邓肯是一位作家、翻译家、伦敦大学学院英语讲师,也是皇家历史学会会士。他出版了多部学术著作,包括《书籍部件》和《乌力波与现代思想》,以及米歇尔·福柯、鲍里斯·维昂和阿尔弗雷德·雅里的译作。他的文章曾发表在《卫报》、《泰晤士报文学增刊》和《伦敦书评》上,近期文章涉及马拉美与水壶、詹姆斯·乔伊斯与色情作品,以及Times New Roman字体的历史。

献给米娅和莫莉

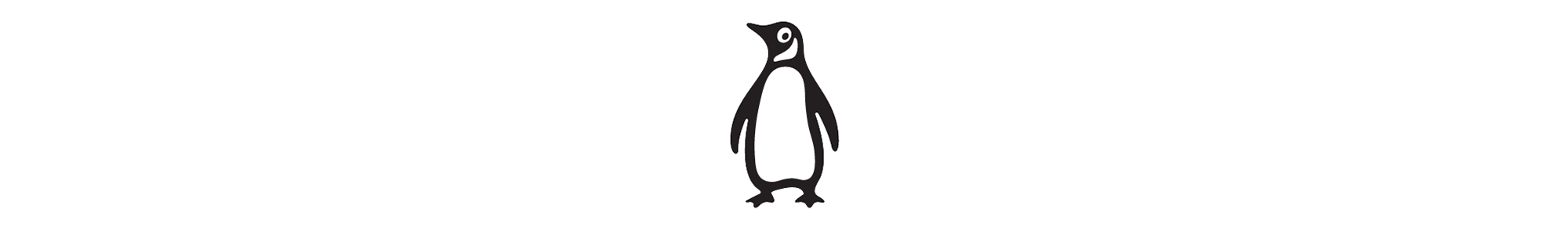

[1.] 独立艺术家展览目录,纽约,1917年4月。(弗里克艺术参考图书馆提供)

[2.] 公元前14世纪泥板,显示乌加里特字母表。(robertharding/Alamy Stock Photo)

[3.] 公元2世纪纸莎草纸残片。(经大英图书馆/Bridgeman Images许可)

[4.] 欧里庇得斯雕像,公元2世纪。(卢浮宫,巴黎,法国/Bridgeman Images)

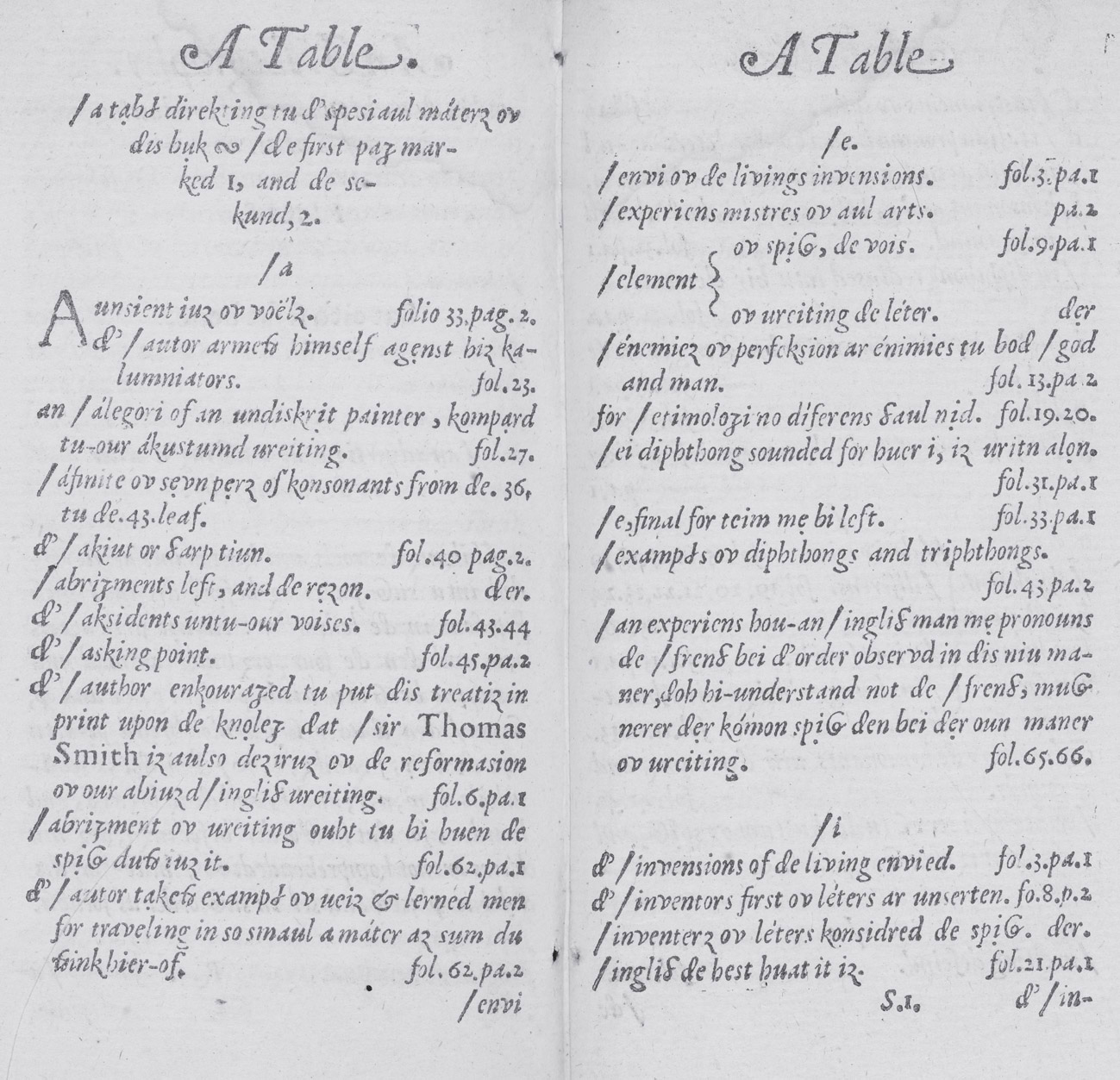

[5.] 约翰·哈特《正字法》索引的开篇页。(牛津大学博德利图书馆。Douce H 92, ff. R4v-S1r)

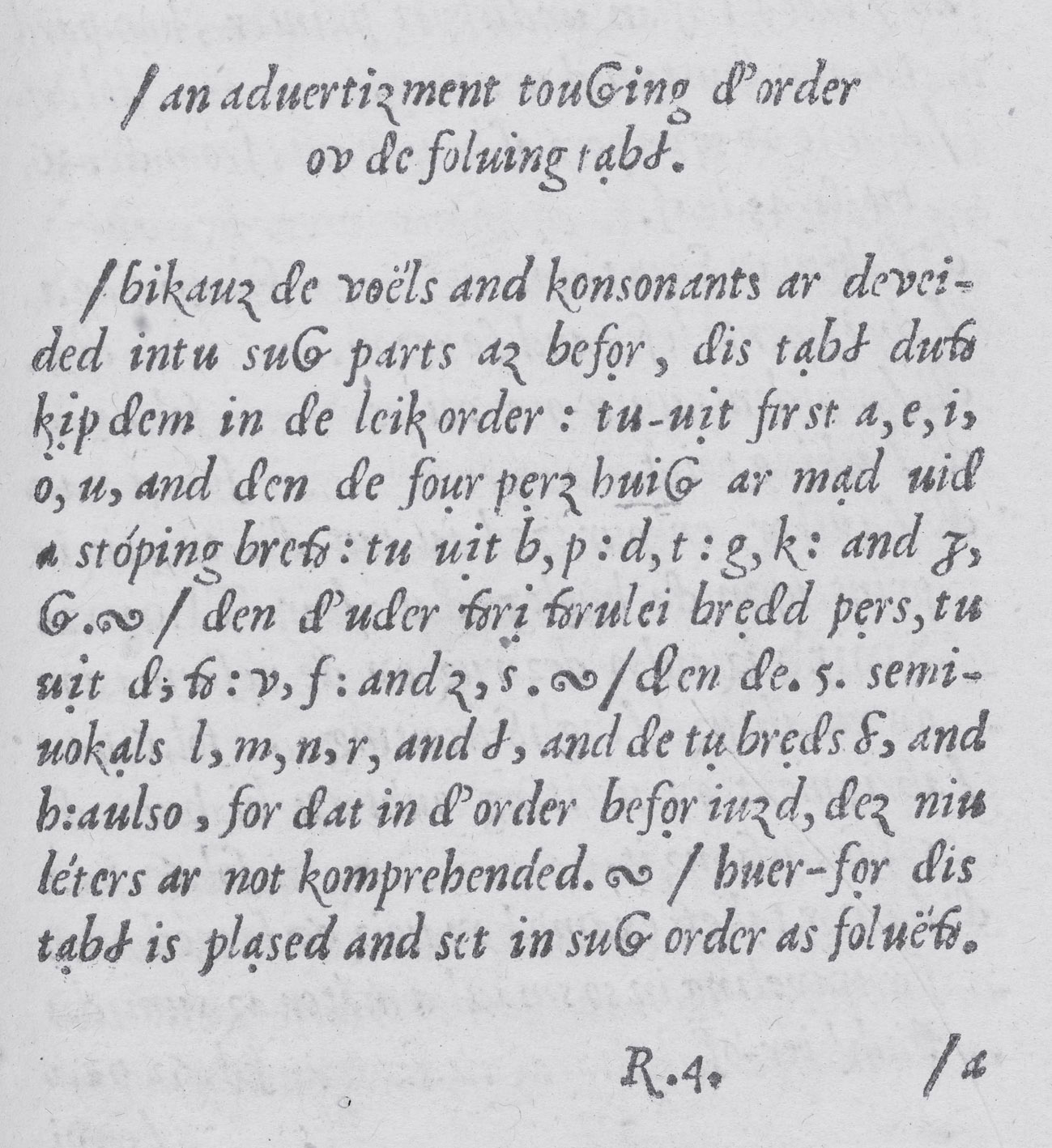

[6.] 约翰·哈特《正字法》索引的序言段落。(牛津大学博德利图书馆。Douce H 92, f. R4r)

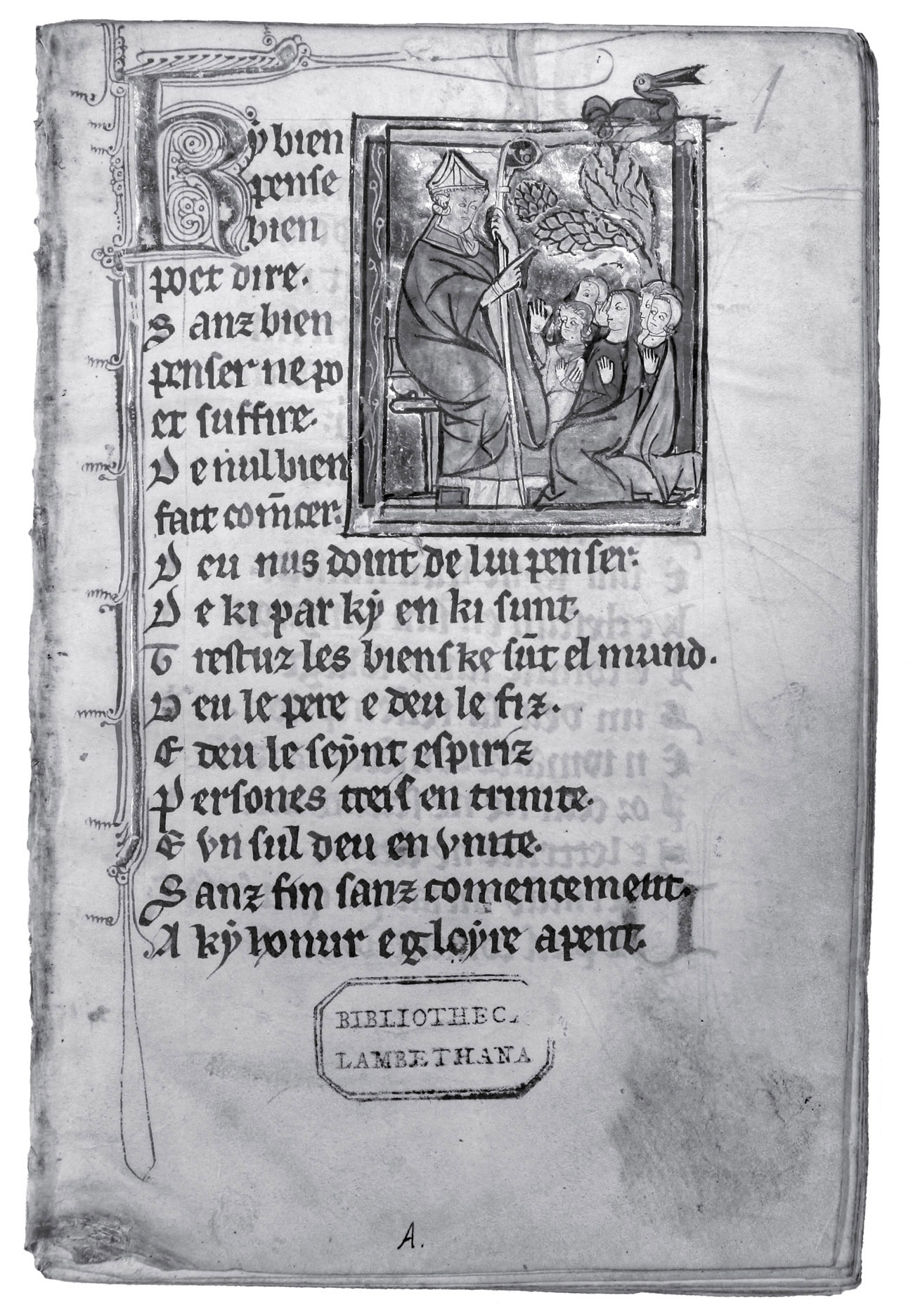

[7.] 罗伯特·格罗斯泰斯特向人群布道,出自13世纪其《爱之城堡》抄本。(兰贝斯宫图书馆提供。MS 522, f. 1r)

[8.] 圣谢尔的休在圣尼科洛修道院壁画中的书桌前。(Alamy)

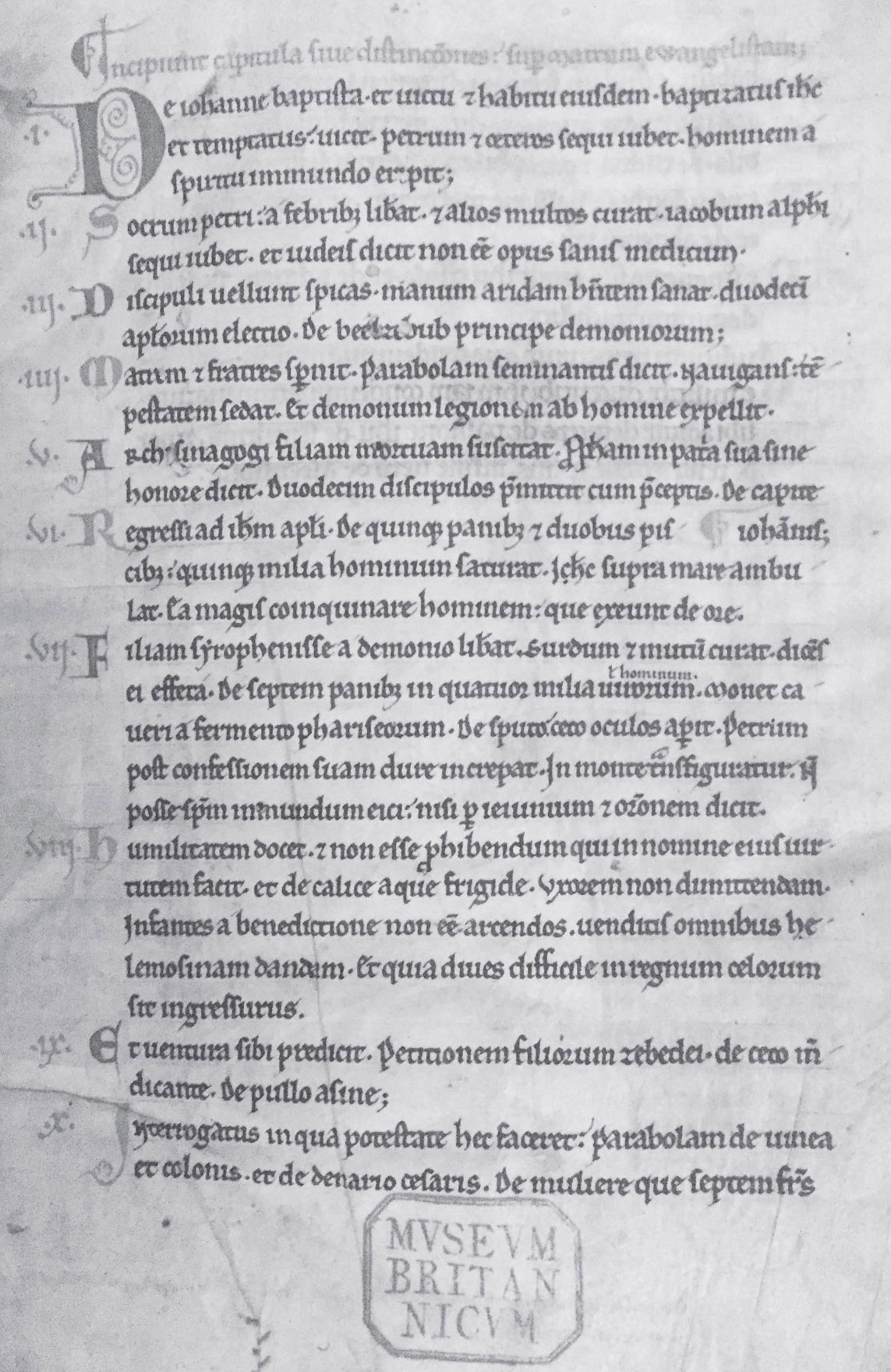

[9.] 马可福音注释的章节标题,12世纪晚期。(经大英图书馆/Bridgeman Images许可。Royal MS 4 B V, f. 2r)

[10.] 唱诗者彼得《亚伯区分集》细节。(牛津大学博德利图书馆。MS. Bodl. 820, f. 1r)

[11.] 罗伯特·格罗斯泰斯特《区分表》的开篇。(里昂市立图书馆。MS 414, f. 17r)

[12.] 罗伯特·格罗斯泰斯特《区分表》细节。(里昂市立图书馆。MS 414, f. 19v)

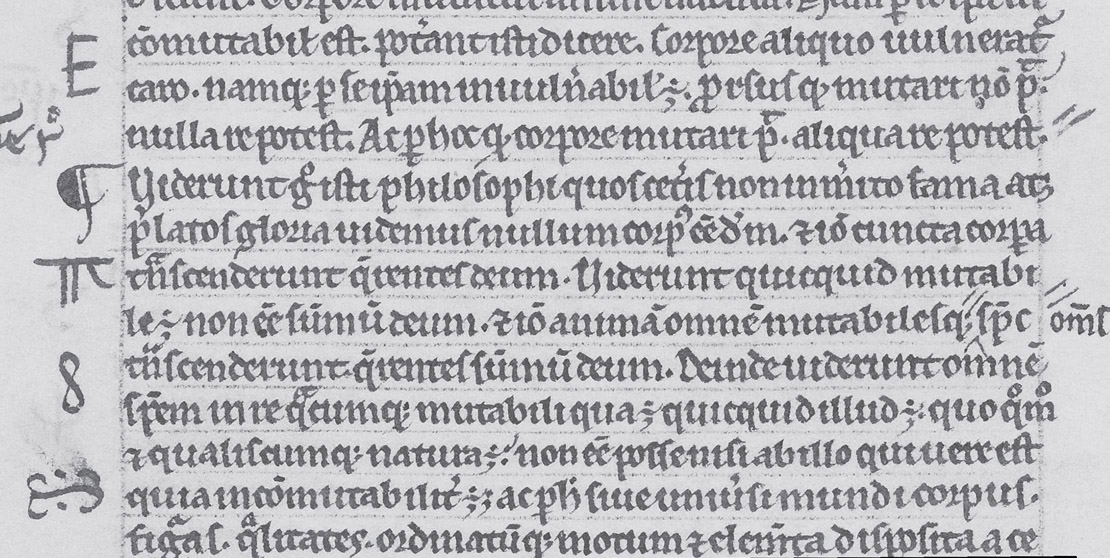

[13.] 罗伯特·格罗斯泰斯特的《上帝之城》抄本。(牛津大学博德利图书馆。MS. Bodl. 198, f. 31v)

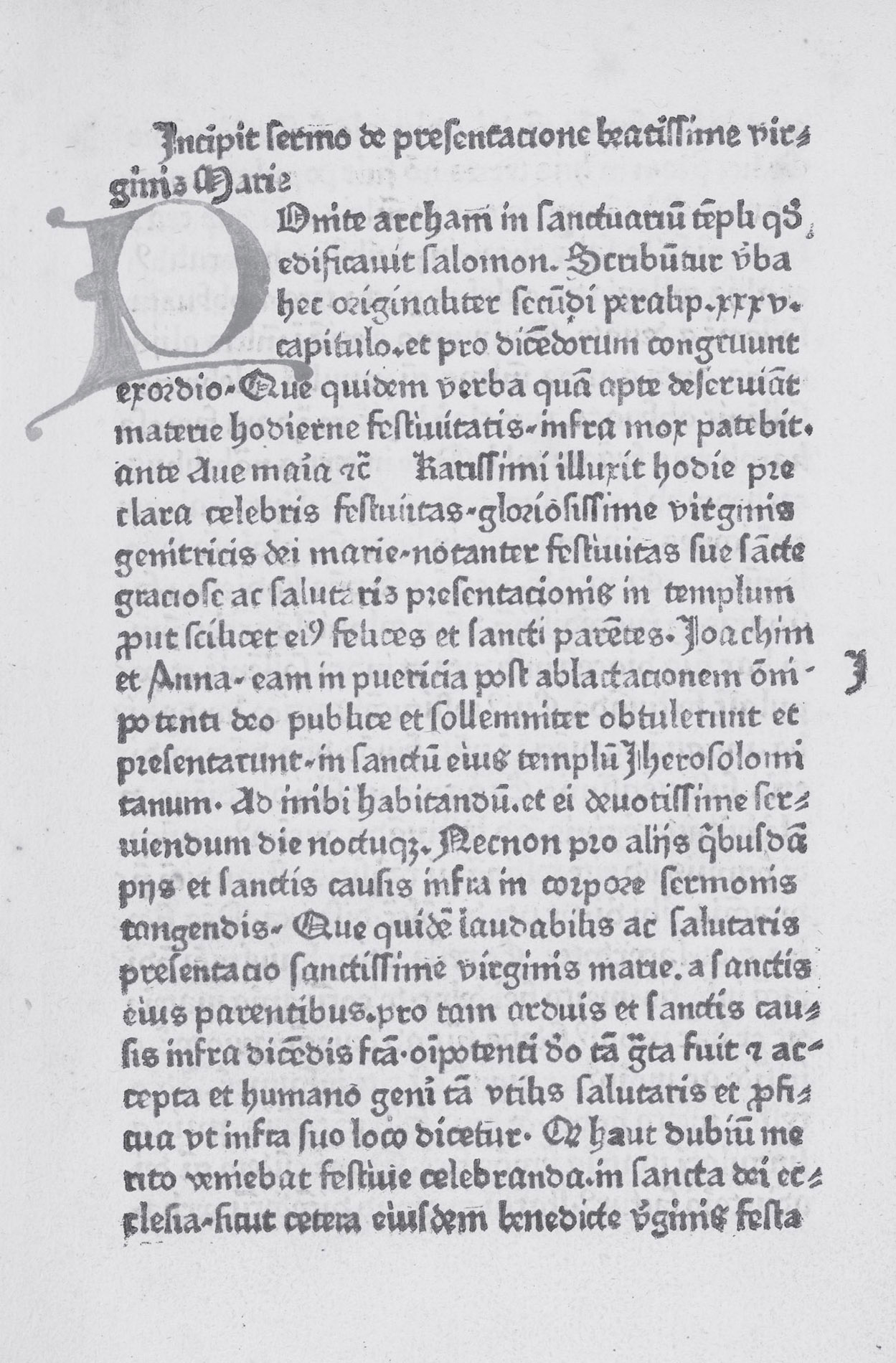

[14.] 维尔纳·罗勒文克《圣母玛利亚献堂布道》中的页码,1470年。(牛津大学博德利图书馆。Inc. e. G3.1470.1, f. 1r)

[15.] 中世纪的”断链”。(经剑桥大学圣约翰学院院长和研究员许可。MS A.12, f. 219r)

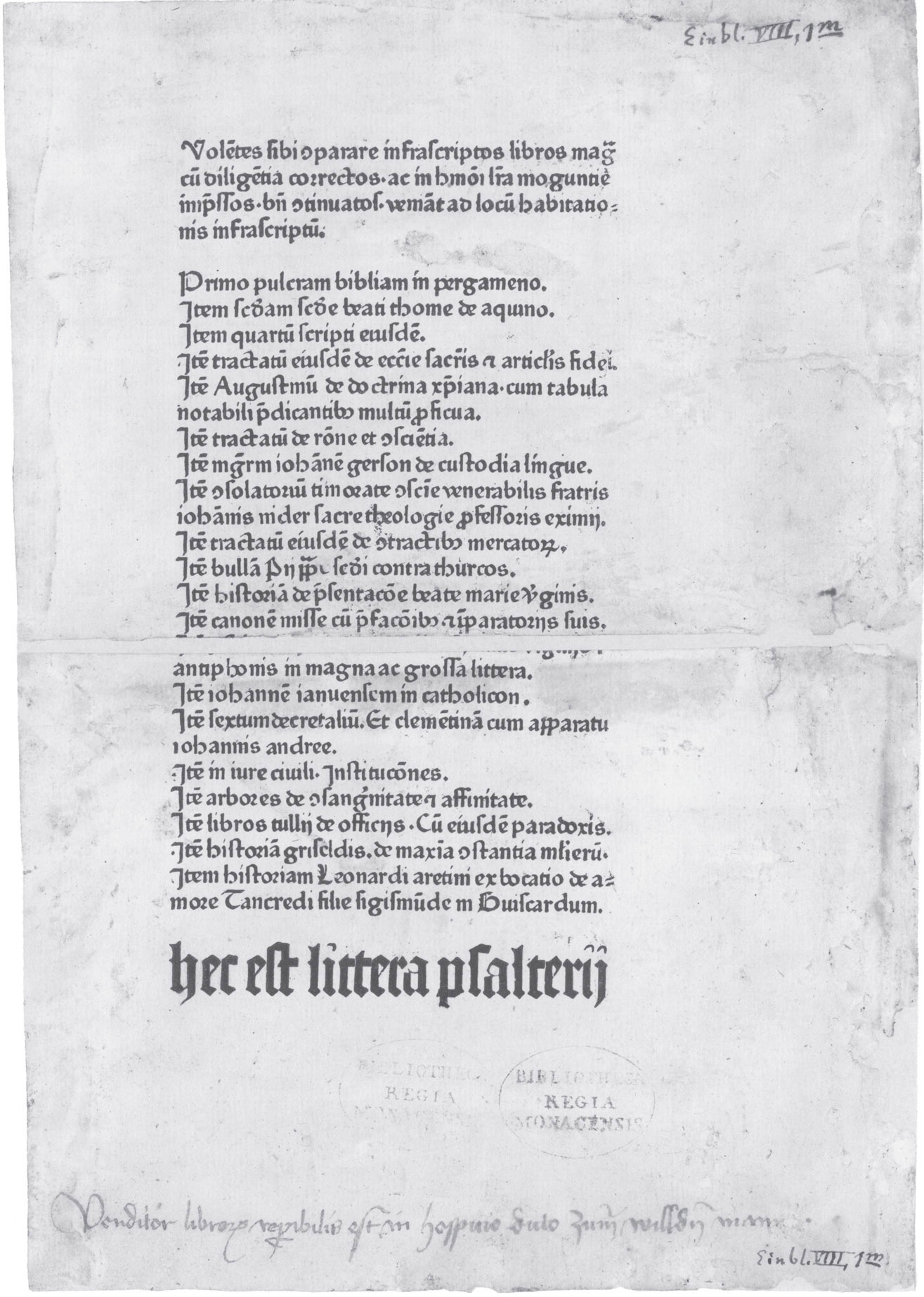

[16.] 彼得·舍费尔印刷厂书目,美因茨,约1470年。(慕尼黑,巴伐利亚州立图书馆)

[17.] (a–c). 书籍装订的折页示意图。

[18.] 诺曼·梅勒收藏的威廉·F·巴克利《市长的毁灭》。(斯蒂芬·米尔克摄影。德克萨斯大学奥斯汀分校哈里·兰瑟姆中心提供。经克里斯托弗·巴克利许可)

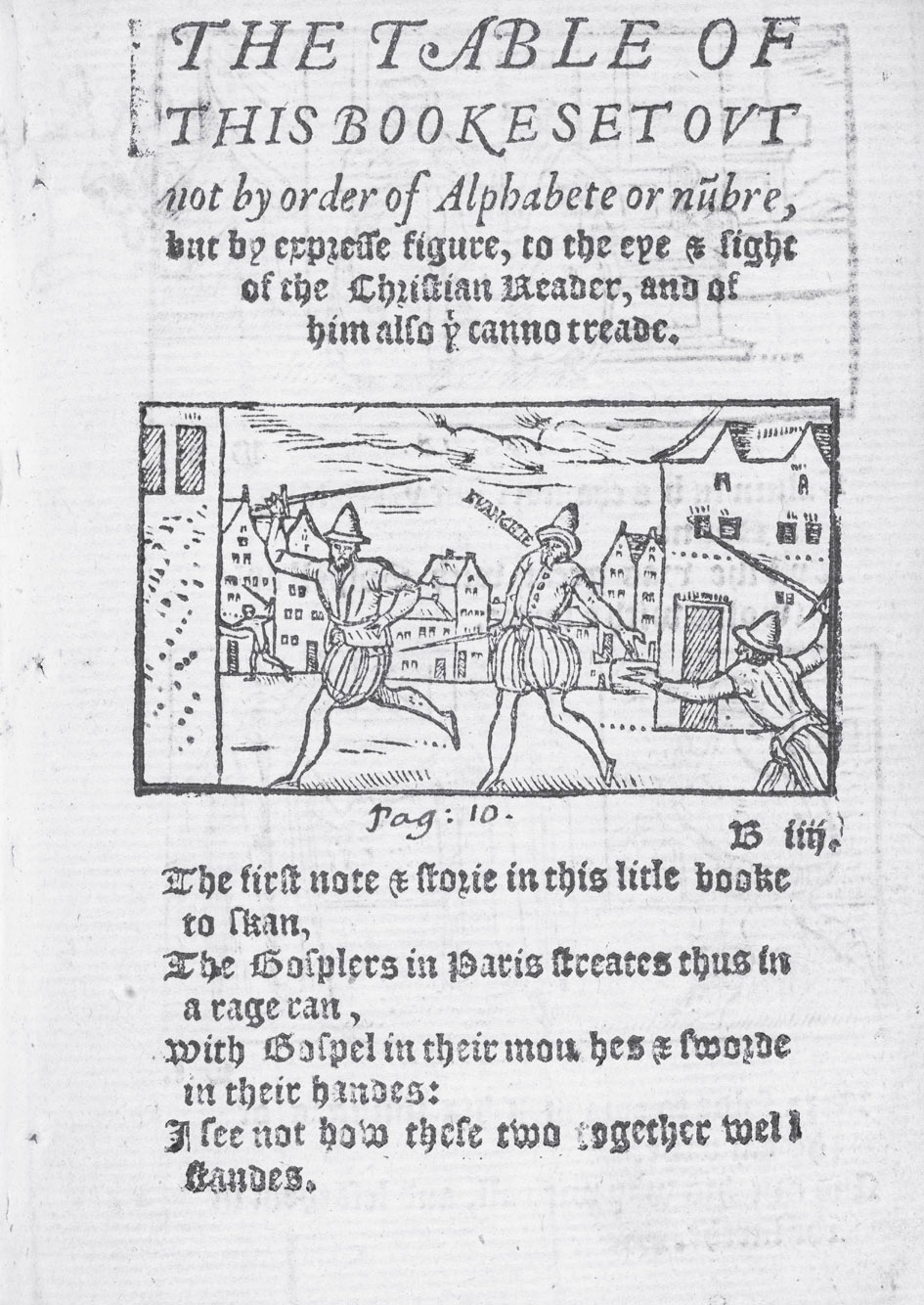

[19.] 彼得·弗拉林《演说》多媒体表格的第一页。(牛津大学博德利图书馆。Wood 800 (3) p. 10)

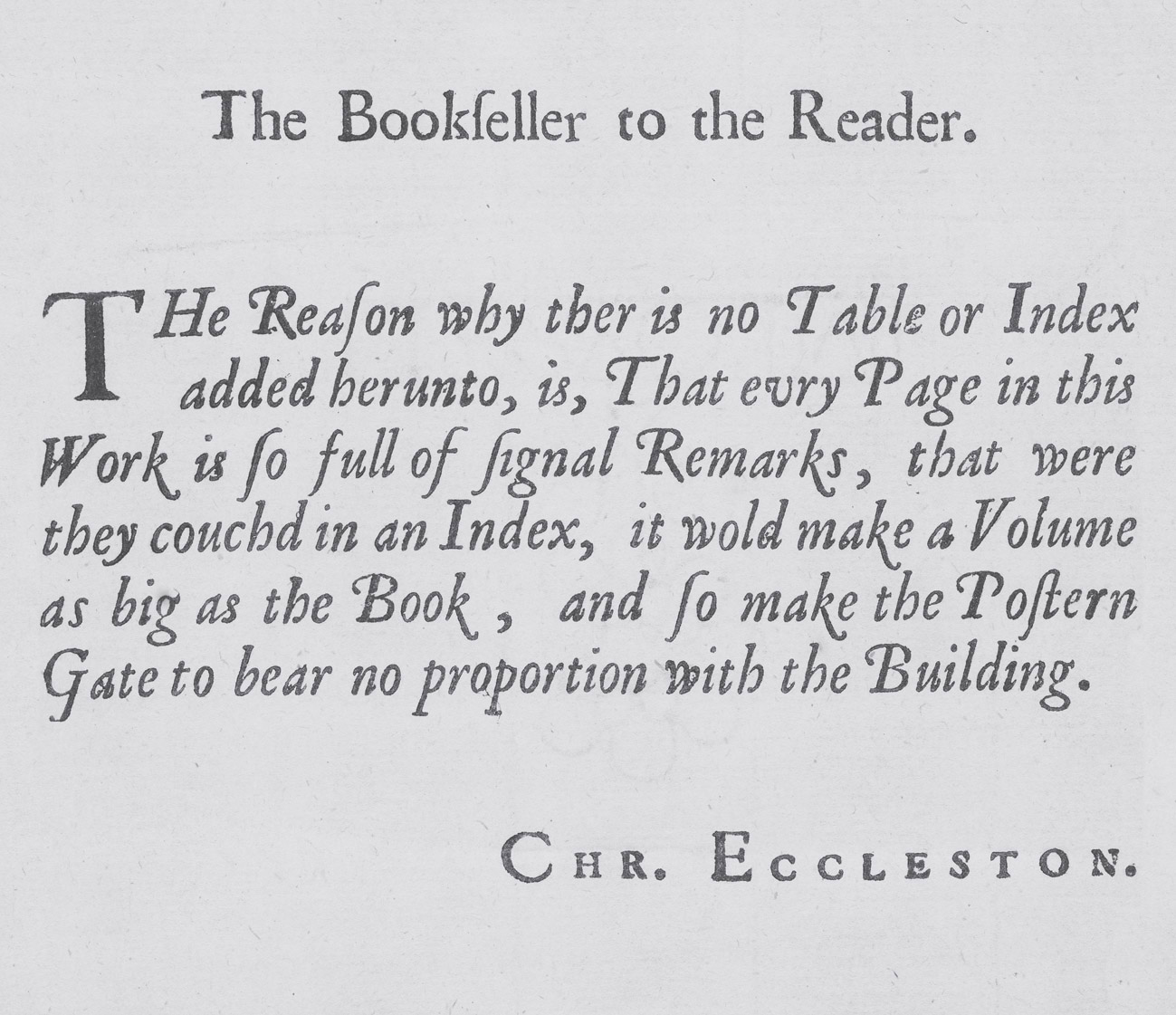

[20.] 出版商对詹姆斯·豪厄尔《王权序言》缺少索引的非道歉声明。(牛津大学博德利图书馆。AA 109 Art. p. 219)

[21.] 《博伊尔对本特利》扉页。(作者收藏)

[22.] 查尔斯·博伊尔(1674–1731)和理查德·本特利(1662–1742)。(World History Archive/Alamy Stock Photo)

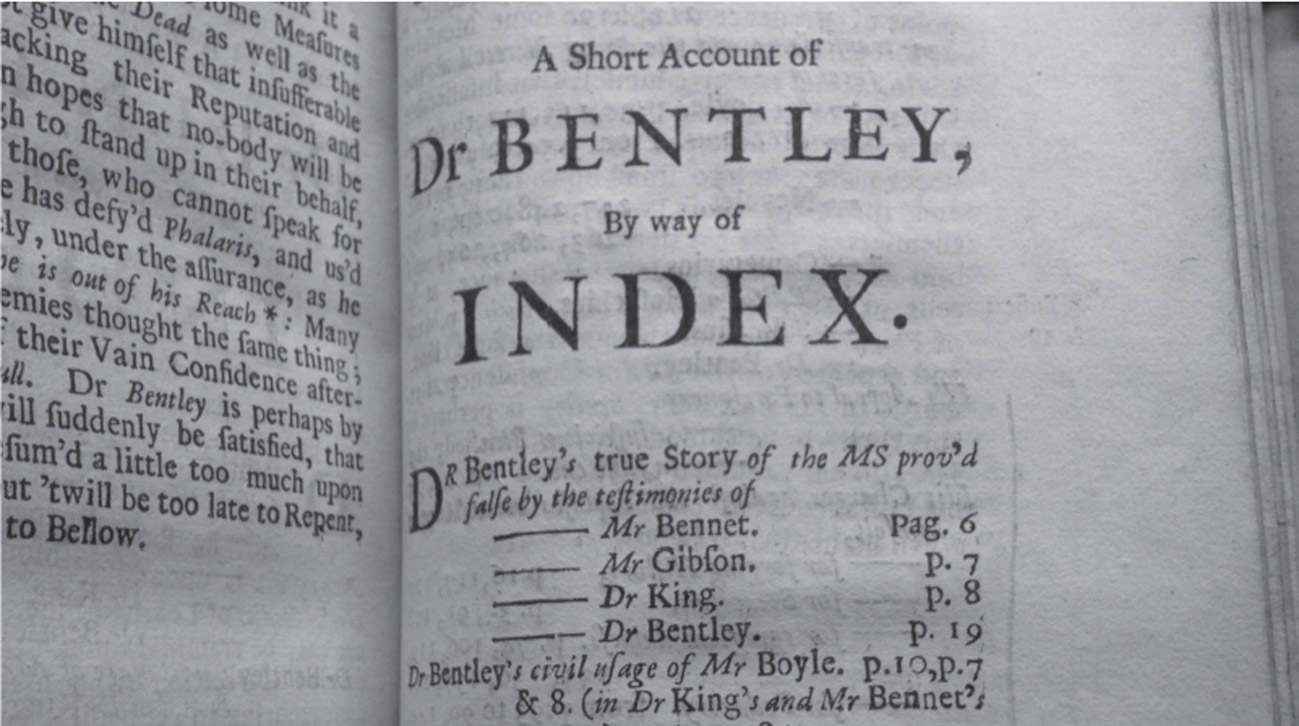

[23.] 威廉·金的”本特利博士简述,以索引方式”。(作者收藏)

[24.] 威廉·布罗姆利(1663–1732)和约瑟夫·艾迪生(1672–1719)。(ART Collection/Alamy Stock Photo)

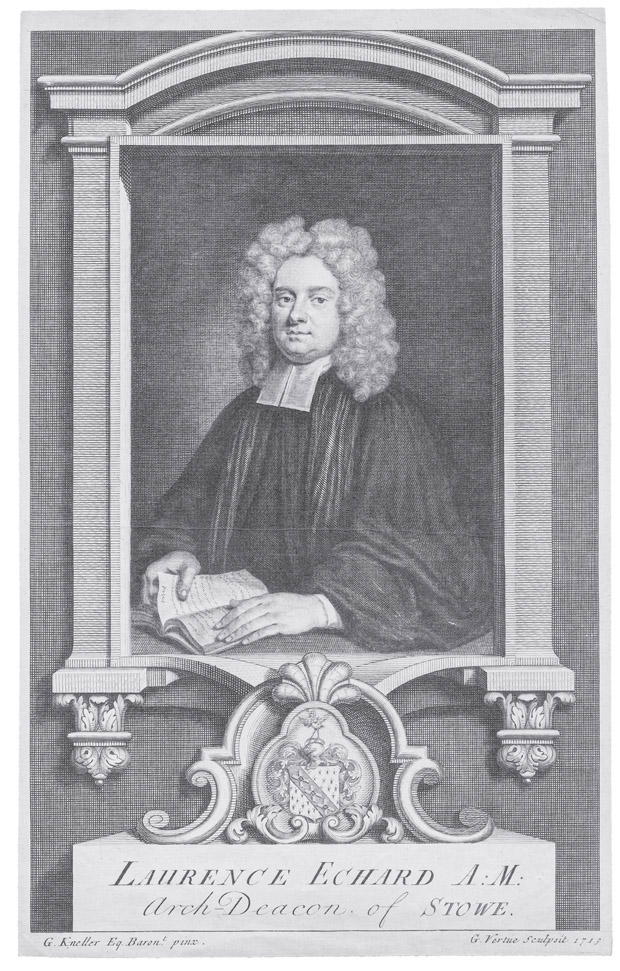

[25.] 劳伦斯·埃查德(约1670–1730)。(版权所有 © 国家肖像馆,伦敦)

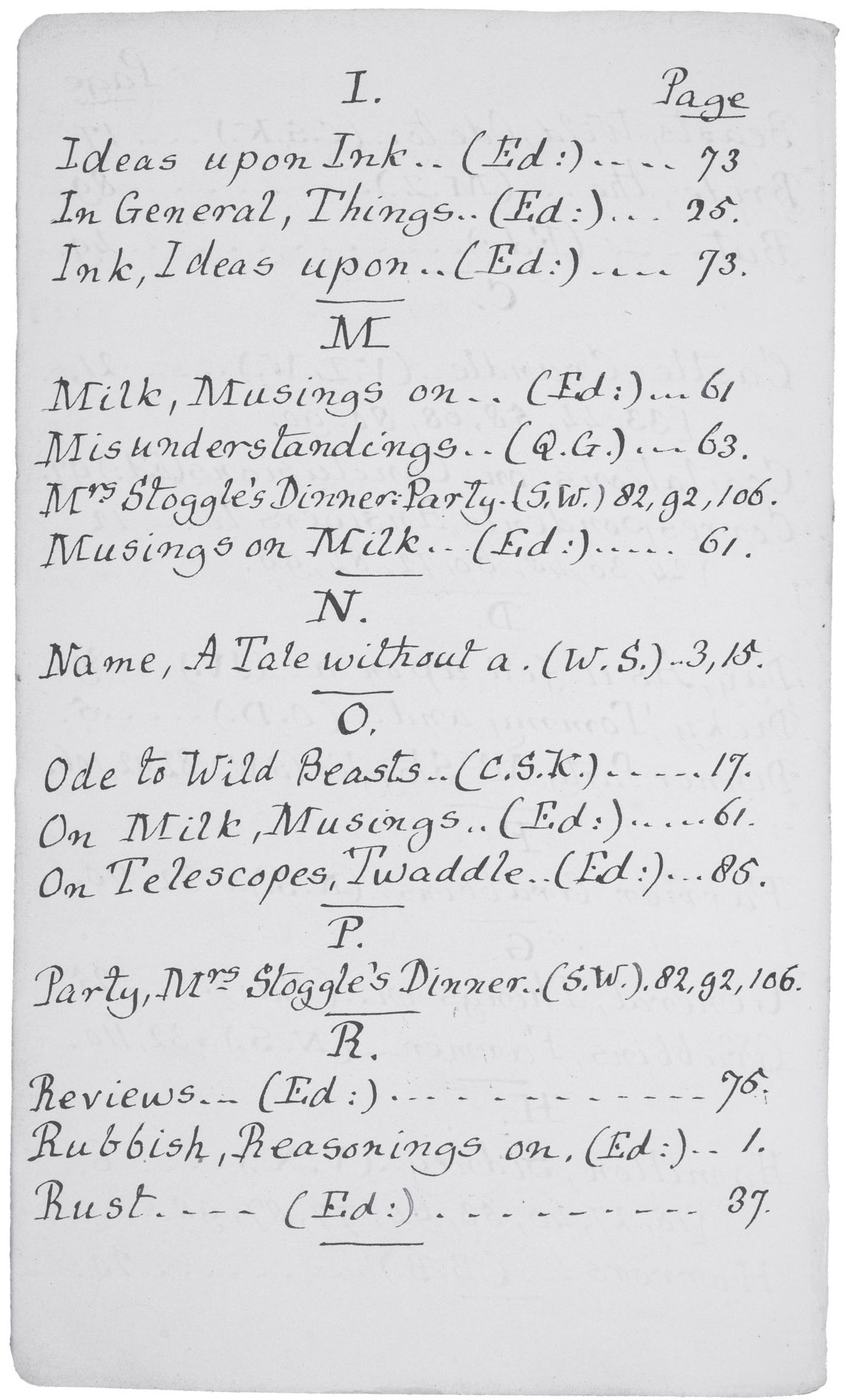

[26.] 道奇森家族手写《教区杂志》的索引。(德克萨斯大学奥斯汀分校哈里·兰瑟姆中心提供)

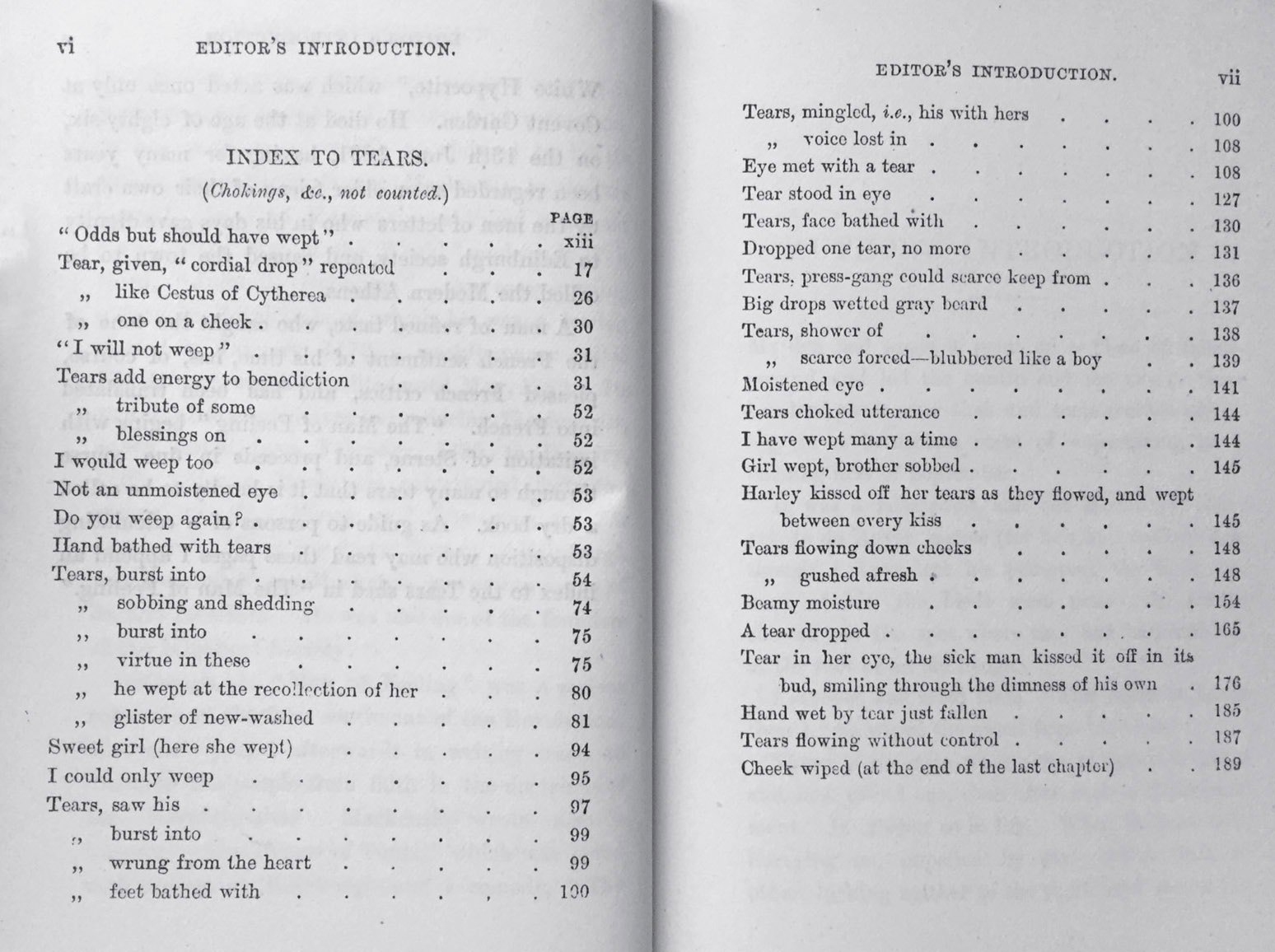

[27.] 亨利·莫利为亨利·麦肯齐《感情之人》编制的”眼泪索引”。(作者收藏)

[28.] 《克拉丽莎》索引的索引。(经大英图书馆/Bridgeman Images许可)

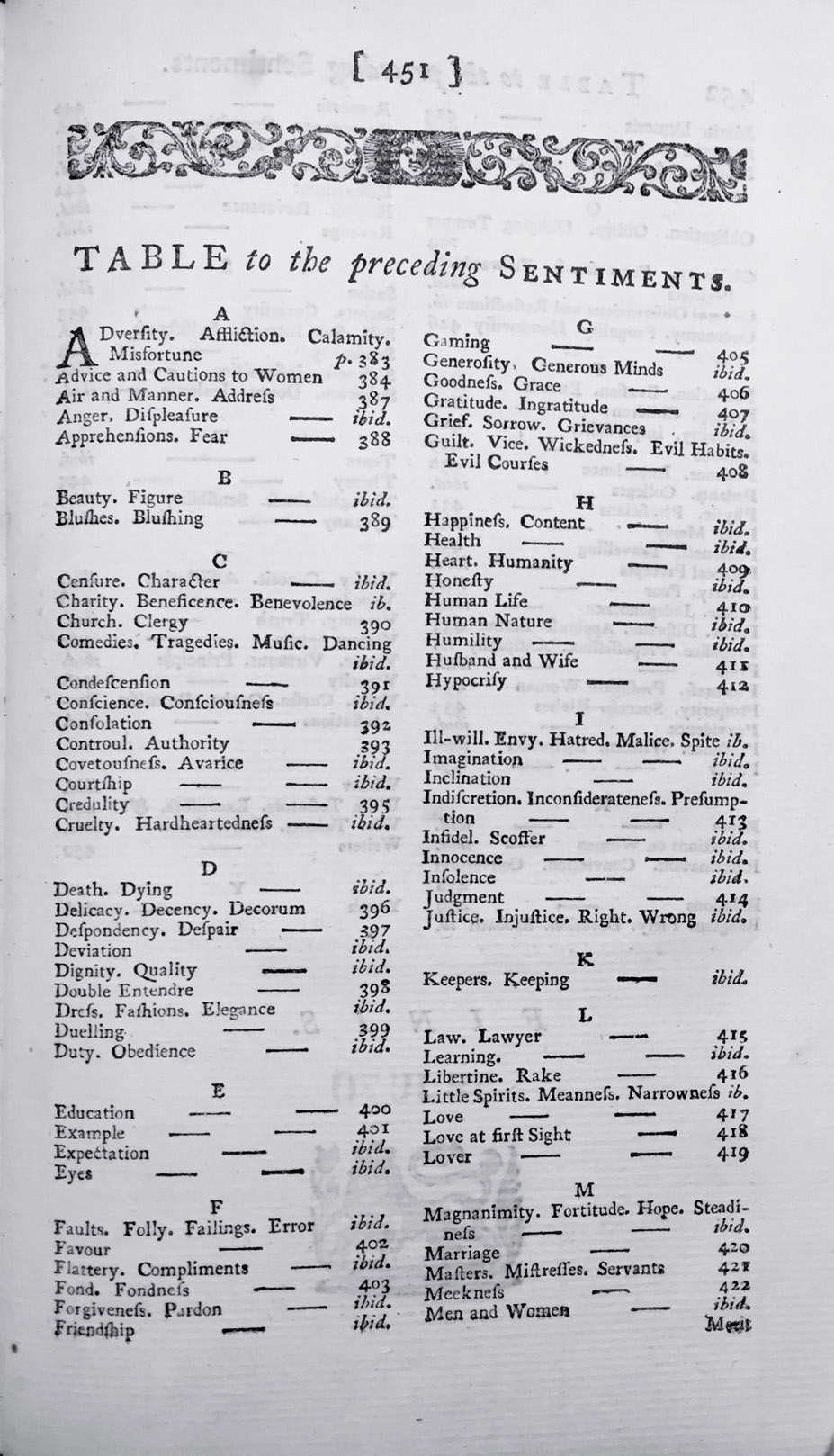

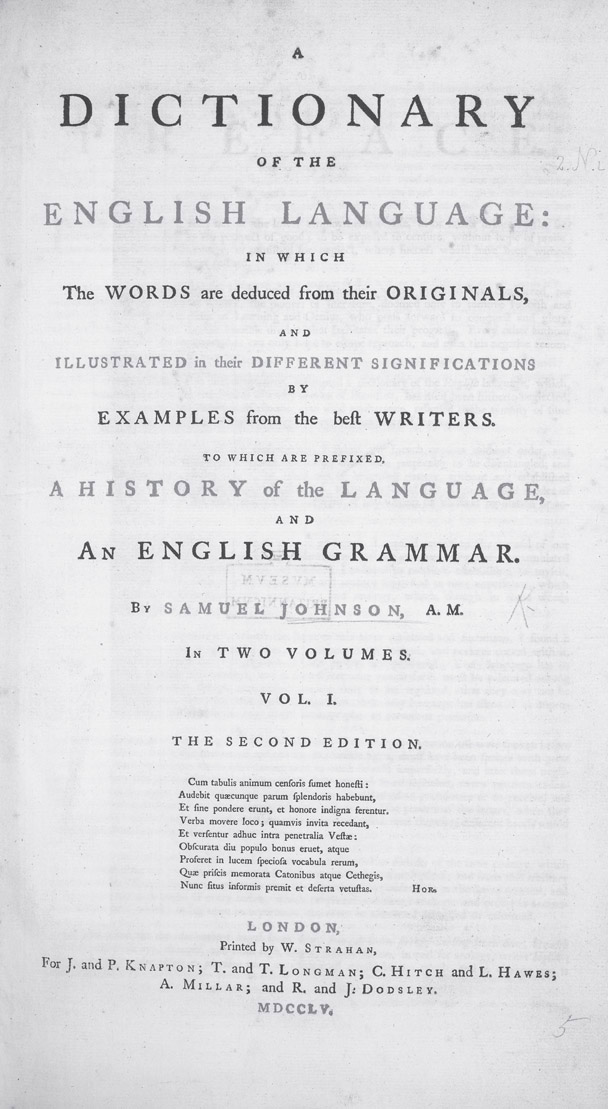

[29.] 约翰逊《英语词典》扉页。(Album/Alamy Stock Photo)

[30.] 约翰·芬顿为索引学会设计的徽章。(作者收藏)

[31.] 辛辛那提公共图书馆,1870–1953年。(辛辛那提博物馆中心/Getty Images摄影)

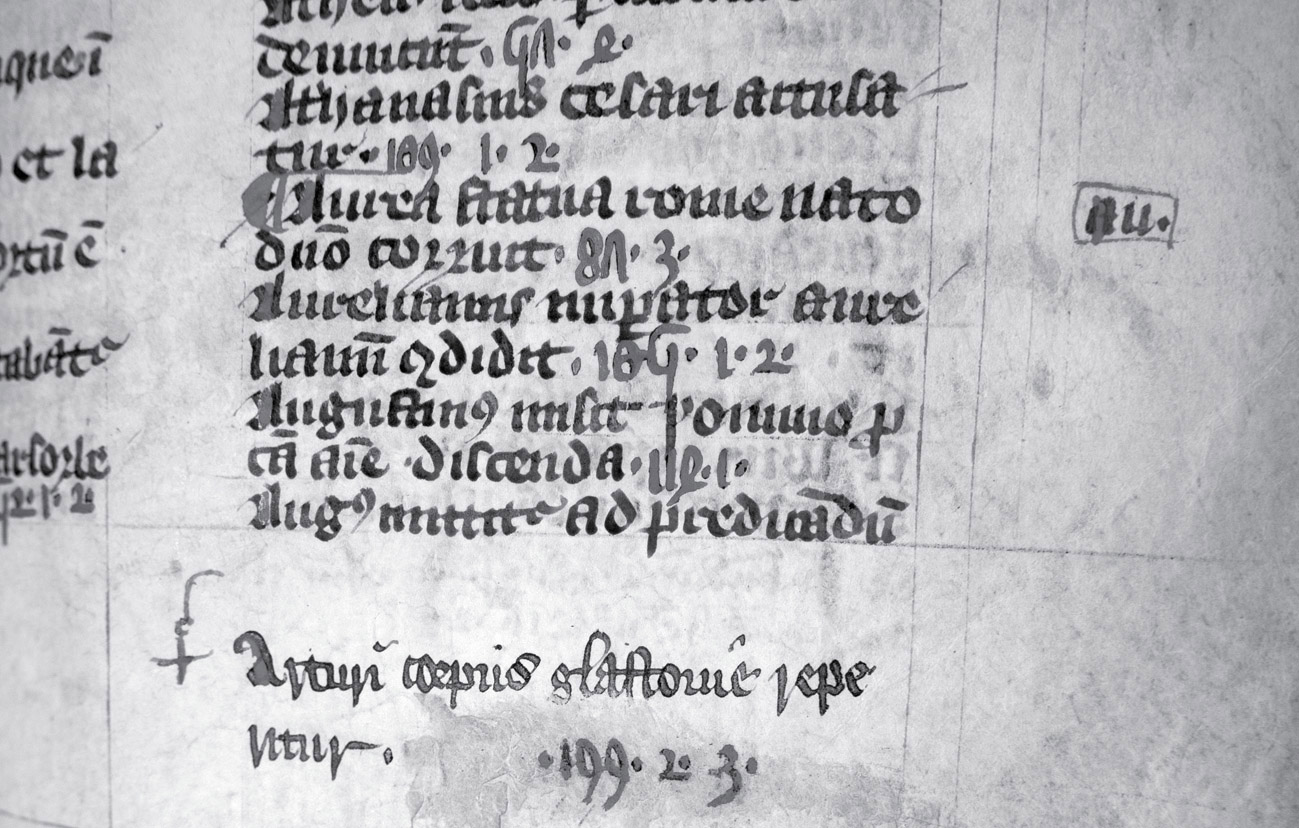

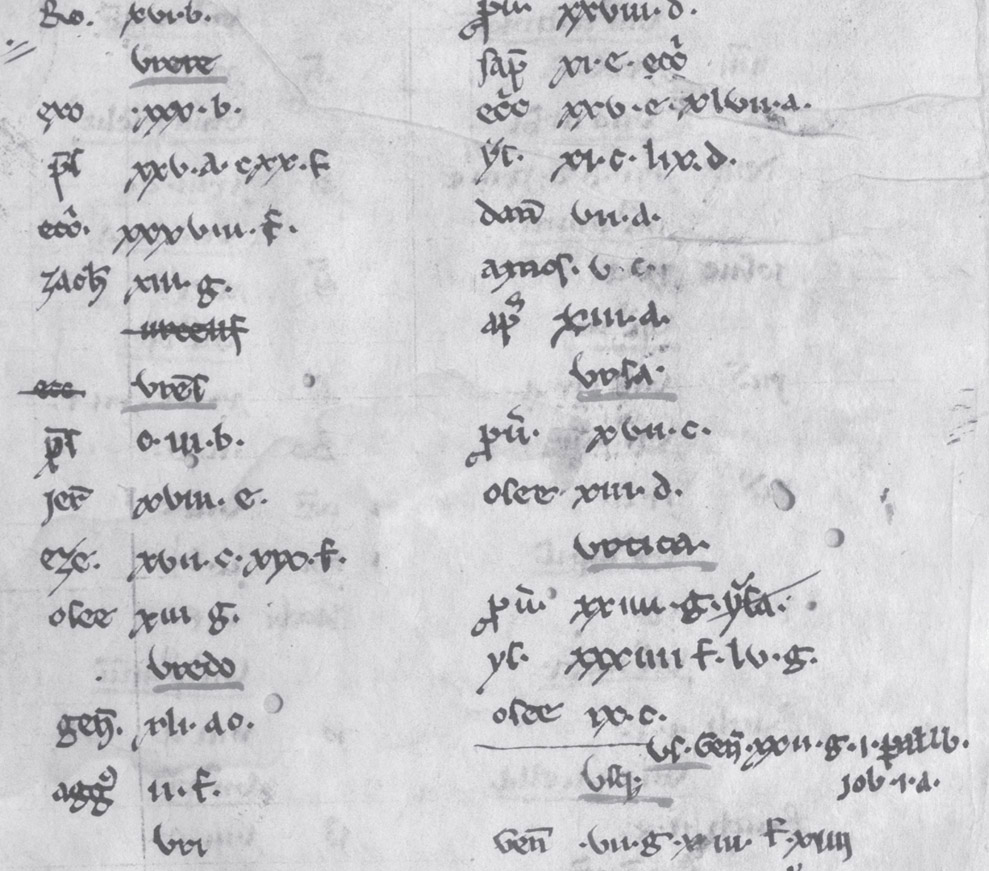

[32.] 圣雅克索引(Concordance)草稿页细节。(马扎林图书馆,MS 105, f. 1r)

[33.] 《约翰·德莱顿诗歌词汇索引》首页。(经大英图书馆/Bridgeman Images许可)

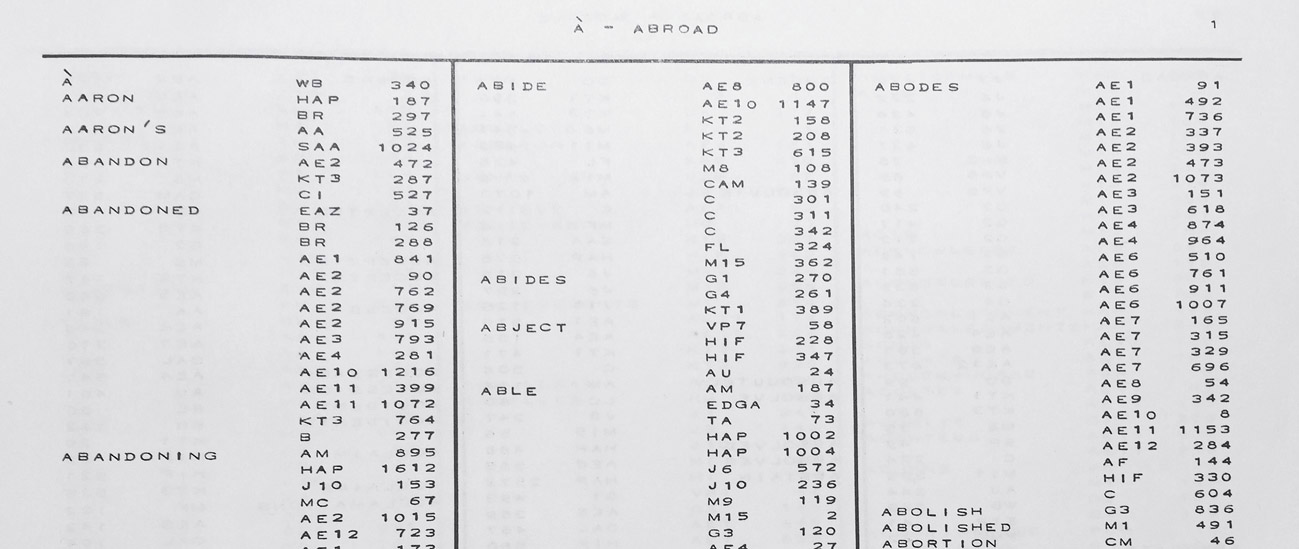

[34.] 《索引者》杂志中MACREX程序的广告。(经许可方通过PLSclear和大英图书馆/Bridgeman Images授权转载)

[35.] 亚历杭德罗·塞萨尔科的《索引》。(吉尔·帕廷顿摄影)

[36.] 用于编制索引的盲印。(作者摄影,来自福尔杰莎士比亚图书馆藏品。H1938)

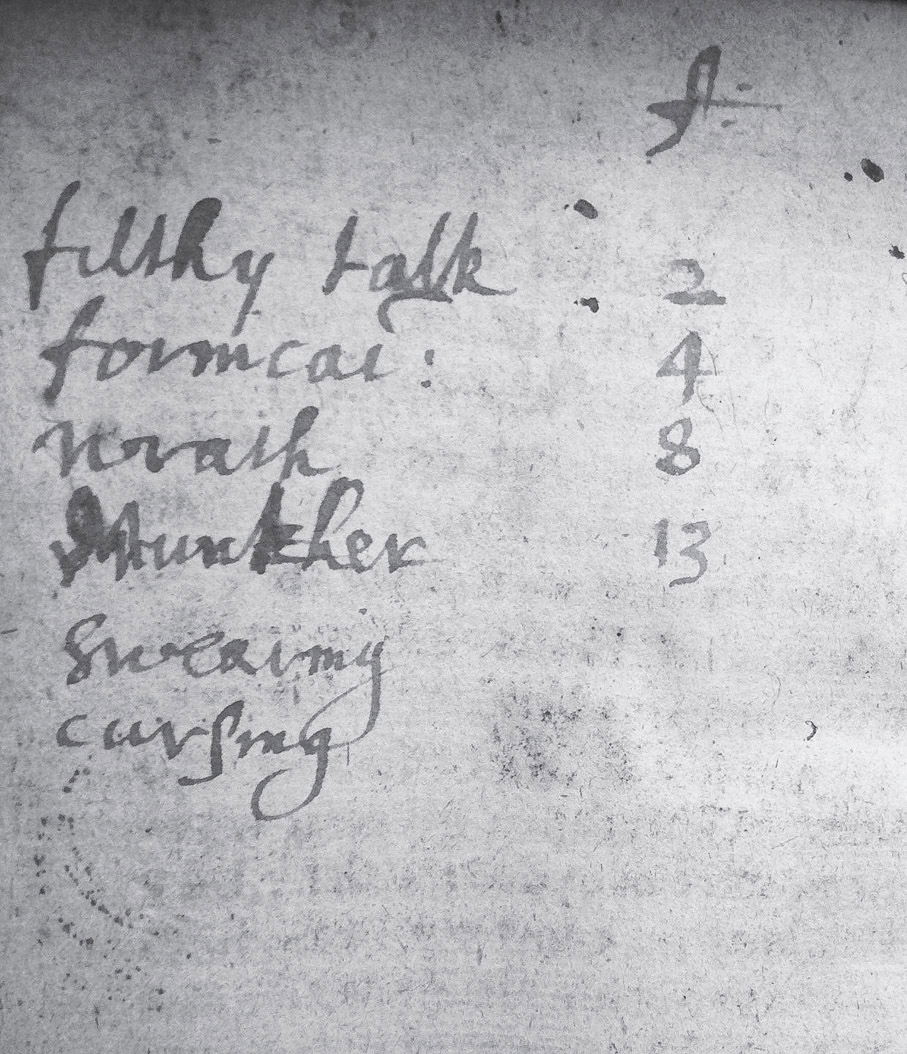

[37.] 托马斯·杨《英格兰的祸害,或醉酒的描述》中一份未完成的要点列表。(作者摄影,来自福尔杰莎士比亚图书馆藏品。STC 26117)

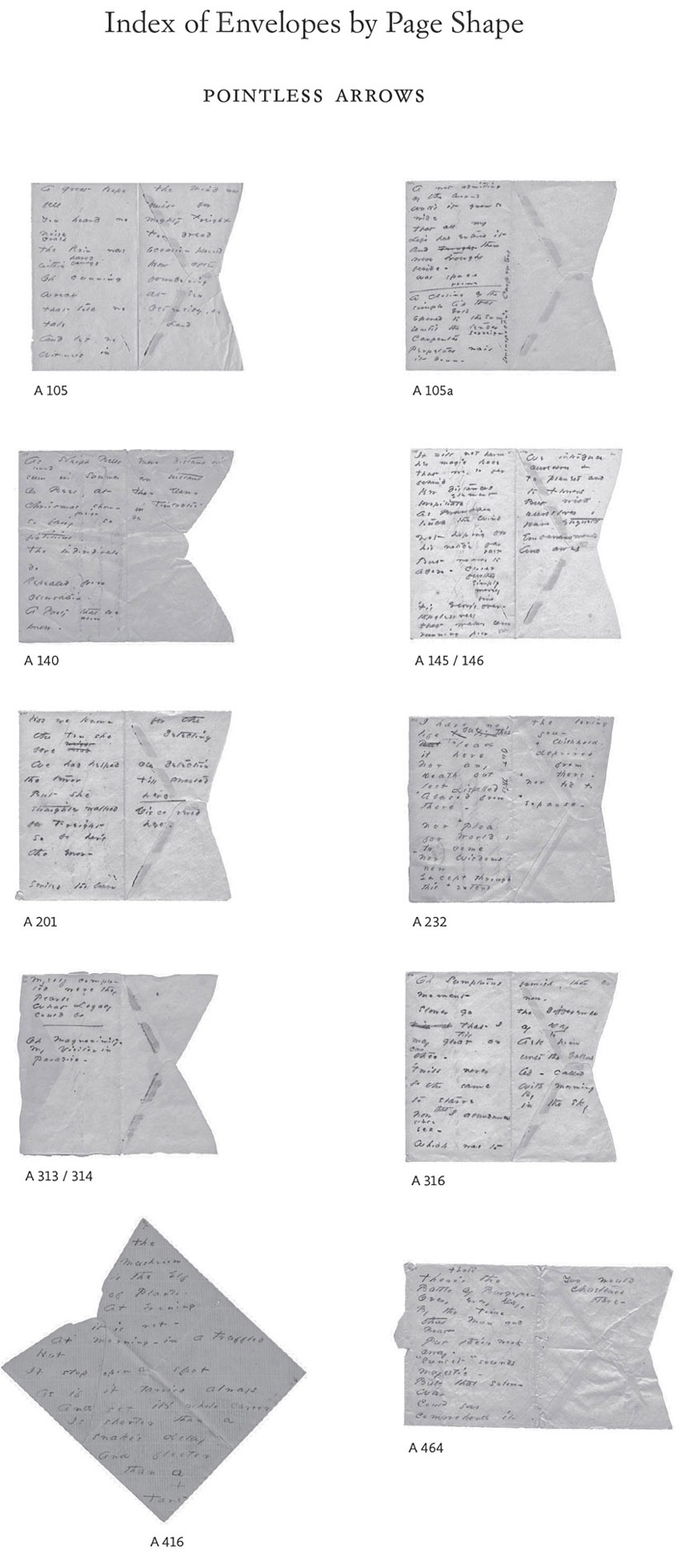

[38.] “按页面形状分类的信封索引”。(版权所有 © 2013 Jen Bervin。经新方向出版公司许可转载。)

“就我而言,我敬仰索引发明者……那位在文学领域默默耕耘的无名劳动者,是他首次揭示了书籍的神经和动脉。”

艾萨克·迪斯雷利,《文学杂录》

很难想象在使用书籍时——撰写论文、讲座、报告、布道——如果无法快速轻松地找到所需内容会是什么样子:也就是说,没有一个好索引带来的便利。当然,这种便利不仅限于以写作为生的人。它延伸到其他学科,渗透到日常生活中,一些最早的索引出现在法律法规、医学文献、食谱中。这种不起眼的书末索引是那些极为成功、深度融入我们日常实践以至于常常变得隐形的发明之一。但是,像任何技术一样,索引有其历史,在近800年的时间里,它与一种特定的书籍形式——抄本(codex)——密切交织:即在书脊处折叠装订在一起的页面。然而现在,它已进入数字时代,成为支撑我们在线阅读的关键技术。毕竟,第一个网页就是一个主题索引。至于搜索引擎,我们互联网导航的出发港,谷歌工程师马特·卡茨解释说:“首先要理解的是,当你进行谷歌搜索时,你实际上并不是在搜索网络。你是在搜索谷歌的网络索引。”今天,索引组织着我们的生活,本书将追溯它从13世纪欧洲的修道院和大学到21世纪硅谷玻璃钢结构总部的奇特路径。

索引的历史实际上是关于时间、知识以及两者之间关系的故事。这是我们加速需要快速获取信息的故事,也是书籍内容需要成为可分割、离散、可提取的知识单元的平行需求的故事。这就是信息科学(information science),而索引是该学科架构的基本要素。但索引的演变也为我们提供了一部微观的阅读史。它与大学的兴起和印刷术的到来、启蒙时代的语文学(philology)和打孔卡计算、页码和话题标签(hashtag)的出现紧密相连。它不仅仅是一种数据结构。即使在今天,面对人工智能的入侵,书籍索引仍主要是有血有肉的索引编制者的工作,这些专业人士的职责是在作者和读者之间进行调解。作为人类劳动的产物,索引产生了人类后果,将异教徒从火刑柱上拯救出来,使政客无缘高位。它们自然也吸引了对书籍有特殊兴趣的人,我们的文学索引编制者名单将包括刘易斯·卡罗尔、弗吉尼亚·伍尔夫、亚历山大·蒲柏和弗拉基米尔·纳博科夫。从历史上看,编制索引既不是最光鲜也不是最赚钱的职业。我们可能会想到托马斯·麦考利的哀叹,塞缪尔·约翰逊这位他那个时代最杰出的作家,却整日被”饥饿的小册子作者和索引编制者”包围。如果他知道的话,约翰逊至少可以安慰自己,在这群索引编制者中,他也会被其他时代最杰出的作家包围,而且,尽管不为人知,他们所修补的技术将成为下一个千年黎明时阅读体验的核心。

我们所说的索引是什么意思?从最广义上讲,它是一种作为省时工具而采用的系统,告诉我们在哪里寻找东西。这个名称暗示了一种空间关系,某种地图:这里的某物会指向——会指示(indicate)——那里的某物。这张地图不必存在于现实世界中;它存在于我们的头脑中就足够了。罗伯特·科利森在上世纪中叶写道,每当我们组织周围的世界以便知道在哪里找到东西时,我们实际上就是在编制索引。他提供了一对插图,如果它们穿着厚底鞋出现,就再1950年代不过了:

当一位家庭主妇在厨房里为每样东西安排单独的位置时,她实际上是在创建一个活的索引,因为不仅她自己,她的全家人都会逐渐习惯她创建的系统,并能够自己找到东西……一个男人会养成习惯,总是把零钱放在一个口袋里,钥匙放在另一个口袋里,烟盒放在第三个口袋里——这是一种基本的索引习惯,当他匆忙赶往车站时检查是否记得带季票时,这种习惯对他很有帮助。

事实上,抛开油嘴滑舌不谈,Collison 在这里提出了一个重要观点。厨房的映射不仅适用于家庭主妇,也适用于”她的所有家人”:它存在于多个人的头脑中。如果有人把它写下来会怎样:“面粉:右边顶部的橱柜;勺子:冰箱旁边的抽屉”,等等?那么我们就会有一个可以立即使用的系统,即使是不熟悉厨房的人也能随时使用。现在我们更接近我们所认为的索引了,它不仅仅存在于头脑中;而是一种告诉我们东西在哪里的列表或表格。我们大概期望有一些缩写。与领土一样大的地图是荒谬的;索引也是如此。图书馆目录——正如我们将在第1章中看到的,图书馆目录在信息科学中发挥了重要作用——会将书籍浓缩为其显著细节:标题、作者、类型。同样,书后索引会将其源作品提炼成关键词集合:名称、地点、概念。因此是抽象:减少材料,总结它,以创造新的和独立的东西。索引不是事物本身的副本。

还有什么?正如 Collison 所说,我们大多数人都可以在脑海中记住厨房的布局。如果你必须把它写下来,你的厨房清单会有多长?也许不是难以管理的。但是更长的清单呢?你房子里的所有物品?图书馆里的所有书籍?当列表接近一定长度时,它就变得笨拙:搜索列表并不比搜索书架本身更方便。我们需要的是排列。索引需要以用户能够识别的方式排序,使其易于导航。这就是索引和目录分道扬镳的地方。

塞缪尔·约翰逊的《词典》相当无益地将 index(索引)定义为”书籍的目录”,从表面上看,两者确实有很多共同点。两者都是带有定位符的标签列表,即页码(但正如我们将看到的,页码也有其自己的历史,其他类型的定位符——例如圣经章节——早于它)。两者都指向主文本中的位置或部分,在中世纪晚期,两者甚至使用相同的名称——register(登记册)、table(表格)、rubric(标题)——如果不仔细检查就无法区分。当乔叟笔下的骑士干脆拒绝推测他故事中的一个角色死后会发生什么时——“I nam no divynistre: / ‘Of soules’ find I nought in this registre”(换句话说,“我没有特殊的洞察力:我的登记册中没有’灵魂’的条目”)——很难确切知道他心中想的是哪种类型的列表。尽管如此,这两者是完全不同的书籍部分——跨越主文本的书挡,一个在前,一个在后——各有其自己的功能和历史。

即使没有定位符,目录也提供了作品结构的概览:它遵循文本的顺序,揭示其架构。我们可以浏览一个表格并合理地推测整体论点是什么。因此,在某种程度上,目录是平台独立的。即使在以一系列卷轴形式存在的作品中,它也提供了粗略的导航——事实上,它的历史可以追溯到古代,在抄本(codex)出现之前。我们知道至少有四位拉丁作家和一位希腊作家在古典时期为他们的作品附上了目录。例如,这里是伟大的罗马博物学家老普林尼,将他的巨著《博物志》献给提图斯皇帝:

由于我有责任为公共利益考虑您的时间要求,我在这封信中附上了各卷的目录,并采取了非常谨慎的预防措施,以防止您不得不阅读它们。通过这些方式,您将确保其他人也不需要通读它们,而只需查找他们各自想要的特定要点,并知道在哪里找到它。

或者,换句话说,“因为您如此忙碌和重要,我知道您无法阅读整本书。因此,我附上了一个方便的表格,以便您可以浏览所提供的内容并选择您感兴趣的章节。”

像《自然史》这样的长篇著作会分散在许多卷轴上,甚至可能有几十卷。要找到作品的某个部分,首先需要找到正确的卷轴,然后将它放在桌上,小心地展开到所需的章节。只要最终确实找到了所需的章节,这个过程并非难以想象的繁琐。毕竟,章节是足够大的文本划分单位,值得付出这番努力。但让我们暂时允许自己进行一个不合时宜的幻想:让我们想象一下,除了目录之外,普林尼还为他的作品提供了一个新装置,一项从一千年后的另一个时代传来的创新,一种普林尼在不完全知道原因的情况下决定称之为”索引”的工具。让我们想象一下,某个深夜,提图斯想要看看《自然史》对他的一位前任皇帝尼禄有何评价,尼禄是提图斯童年挚友的杀害者。(在现代网络用语中,我们对这种深夜阅读有一个名称:末日刷屏(doomscrolling)。)在烛光下,我们的皇帝读者展开了普林尼的索引。《自然史》中有六处提到尼禄:第八卷中有三处,第十卷中有一处,第十一卷中还有几处。提图斯把它们都记下来,在找到包含第八卷的卷轴后,花了很长时间才找到第一处提及,那是对尼禄下令对马克西穆斯竞技场进行的一次小规模建筑改造的顺带提及。又是一阵疯狂的卷动和展开,但第二处引用与手头的主题关系更加微弱。它涉及一只忠诚的狗,因主人在尼禄统治下被处决而悲痛地嚎叫。提图斯叹了口气。到现在他已经感到沮丧了。他推断,劳动与回报的平衡,花在滚动上的时间与花在阅读上的时间,并不是一个有利的比例。他查看了第三个定位符,但几分钟后,他所了解到的只是他的前任曾经花费400万塞斯特斯购买羊毛床罩。皇帝允许自己短暂地微笑了一下,然后不满意地退休睡觉了。不难看出为什么索引是抄本(codex)时代的发明,而不是卷轴时代的产物。它是一种真正的随机访问技术,因此它依赖于一种可以在中间或末尾像在开头一样轻松打开的书籍形式。抄本是索引首次变得有意义的媒介。

此外,与目录不同,没有定位符的索引就像没有轮子的自行车一样无用。它不能让我们大致估计在哪里打开书,也不能向我们呈现论点的摘要。这是因为索引的主要机制是任意性(arbitrariness)。它的主要创新在于切断了作品结构与表格结构之间的关系。索引的排序是面向读者的,而不是面向文本的:如果你知道自己在寻找什么,字母表提供了一个通用的、独立于文本的系统来查找它。(我们甚至可以说大多数索引具有双重任意性,因为最常见的定位符——页码——与作品或其主题没有内在关系,只与其媒介,即书籍有关。)

因此,虽然偶尔会出现一些目录,但这是一本关于索引的书,关于将书籍分解为其组成部分、人物、主题,甚至单个词汇的字母表;一种技术——一种附加组件——旨在加快某种阅读模式,学者们称之为”摘录阅读(extract reading)“,适用于像提图斯皇帝那样时间紧迫、无法从头开始阅读的人。

至于复数形式的棘手问题——我们应该使用英语化的indexes还是拉丁化的indices——伟大的维多利亚时代书目学家亨利·惠特利在他的著作《什么是索引?》(1878)中指出,莎士比亚的《特洛伊罗斯与克瑞西达》中使用的词是indexes。惠特利认为,如果英语化的形式对莎士比亚来说足够好,那么对我们来说也应该足够好,本书将在这一点上遵循他的做法。Indices是给数学家和经济学家用的;indexes是你在书后面找到的东西。

当我第一次开始在大学教授英国文学时,一堂课通常是这样开始的:

我:请大家翻到《达洛维夫人》的第一百二十八页。

学生A:沃兹沃斯版是第几页?

学生B:企鹅版是第几页?

学生C(举起一本书:世纪中叶;精装;无护封):我不知道我的是什么版本——这是我妈妈的。是哪一章?

大约一分钟后,通过章节和段落定位,我们都准备好分析同一段落,然后在每节课中再重复几次这个过程。然而,大约七年前,我注意到开始发生一些不同的事情。我仍然会要求每个人查看小说中的特定摘录;我仍然会(更多是抱着希望而非期待)给出指定版本的页码参考;仍然会有一片手举起来。但这次问题会有所不同:“这段话是以什么开头的?”现在许多学生在数字设备上阅读——在Kindle上、在iPad上,有时在手机上——这些设备不使用页码,但配备了搜索功能。从历史上看,一种特殊类型的索引,称为concordance(词语索引),会按字母顺序列出给定文本中的每个单词——比如莎士比亚的作品或圣经——以及它们出现的所有位置。在我的课堂上,我开始注意到词语索引的功能如何被无限扩展。数字化意味着搜索特定单词或短语的能力不再局限于单个作品;现在它成为了电子阅读器软件平台的一部分。无论你在读什么,如果你知道要找什么,总是可以按Ctrl+F:“文明的胜利之一,彼得·沃尔什想。”

与此同时,搜索引擎的无处不在引发了一种普遍的焦虑,即搜索已经成为一种心态,一种正在取代旧模式的阅读和学习方式,并带来了一系列灾难性的弊端。我们被告知,它正在改变我们的大脑,缩短我们的注意力持续时间,侵蚀我们的记忆能力。在文学领域,小说家威尔·塞尔夫宣称严肃小说已死:我们不再有耐心阅读它。这是注意力分散的时代,而这都是搜索引擎的错。几年前,《大西洋月刊》上一篇有影响力的文章提出了这样一个问题:“谷歌让我们变蠢了吗?”并给出了强烈的肯定答案。

但如果我们从长远来看,这不过是一种旧病的最新爆发。索引的历史充满了这样的恐惧——没有人会再正确阅读了,摘录式阅读将取代与书籍更长时间的接触,我们会提出新问题,进行新类型的学术研究,忘记精读的旧方法,变得可悲地、无可救药地注意力不集中——而这一切都是因为那个可恶的工具,书籍索引。在复辟时期,贬义词index-raker(索引搜刮者)被创造出来,用来形容那些用不必要的引文填充作品的作家,而在欧洲大陆,伽利略抱怨那些安乐椅哲学家,“为了获得自然效应的知识,不去船上、弩炮或大炮那里,而是退回到他们的书房,浏览索引或目录,看看亚里士多德是否说过什么”。书籍索引:自十七世纪以来扼杀实验好奇心。

然而,四个世纪后,天并没有塌下来。索引延续了下来,但与它并存的还有读者、学者、发明家。我们阅读的方式(应该说我们阅读的方式,因为每个人每天都以许多不同的模式阅读:小说、报纸、菜单、路标都需要我们不同类型的注意力)可能与二十年前不同。但那时我们的阅读方式也与弗吉尼亚·伍尔夫那一代人的方式不同,或者与十八世纪的一个家庭不同,或者与印刷机刚出现时不同。阅读没有柏拉图式的理想(而且,对于柏拉图来说,正如我们将发现的,它远非理想)。我们认为正常的做法一直是对复杂历史环境的回应,社会和技术环境的每一次变化都会对”阅读”的含义产生进化效应。不作为读者进化——希望作为一个社会,我们仍然习惯性地以与十一世纪修道院居民相同的深刻专注来阅读,他们与社会隔绝,拥有半打书籍的图书馆——就像抱怨蝴蝶不够美丽一样荒谬。它之所以是现在这样,是因为它已经完美地适应了它的环境。

这本书索引的历史,将不仅仅是简单地叙述这个看似无害的文本技术的连续改进。它将展示索引如何回应阅读生态系统中的其他变化——小说的兴起、咖啡馆期刊的兴起、科学期刊的兴起——以及读者和阅读在这些时刻如何改变。它还将展示索引如何经常为那些投身于先前阅读模式的人的焦虑承担责任。它将描绘两种类型索引的相对命运,即词语索引(也称为concordance)和主题索引,前者始终忠实于它所服务的文本,后者在作品和将要阅读它的读者群体之间平衡其忠诚度。两者都出现在中世纪的同一时刻,主题索引的地位稳步上升,以至于到十九世纪中叶,坎贝尔勋爵可以自豪地宣称曾试图通过法律使新书必须包含索引。相比之下,concordance在上个千年的大部分时间里仍然是一种专业工具,直到现代计算机出现后才突然崭露头角。但是,尽管我们最近依赖数字搜索工具、搜索栏和Ctrl+F,我希望这本书能够表明,在传统的书后主题索引中仍然有生命——确切地说:生命——由真实存在的索引编制者编制。考虑到这一点,在我们正式开始之前,两个例子将说明我一直试图阐明的区别。

1543年3月,亨利八世的宗教当局突袭了约翰·马贝克的家,他是温莎圣乔治教堂的唱诗班成员。马贝克被指控抄写了法国神学家约翰·加尔文的一篇宗教论文。这样做违反了最近的一项反异端法。惩罚是火刑。对马贝克家的搜查发现了进一步可疑活动的证据,手写的纸张证明了一项巨大而不寻常的文学事业。马贝克一直在为英文圣经编制concordance。他大约完成了一半。就在五年前,英文圣经还是违禁品,其翻译者被送上火刑柱。马贝克的concordance看起来很可疑,正是那种未经授权的阅读使圣经翻译成为如此有争议的问题。被禁的论文是他最初的罪行,但现在这个concordance,正如马贝克所说,“不是最小的事情之一……加重了我麻烦的原因”。他被带到马夏尔西监狱。他很可能会被处决。

在马夏尔西监狱,马贝克接受了审讯。当局知道温莎有一个加尔文派教派,并将马贝克视为一个小角色,一个在压力下可能会牵连他人的人。对马贝克来说,这是一个为自己开脱的机会。关于加尔文派论文,禁止它的法令在1539年才颁布,也就是四年前。但是,马贝克抗议说,他是在那之前抄写的。一个简单的辩护。concordance带来了更严重的问题。虽然虔诚信教且勤奋好学,但马贝克也是一个自学者。他没有深入学习拉丁语,但学到了足够的知识来浏览拉丁语concordance,从中掠夺定位符——每个词的实例——然后在英文圣经中查找这些内容,从而构建他的英文concordance。对马贝克的审讯者来说,他能够在两种语言之间工作而不精通两者似乎是不可思议的。当然,像这样的神学项目不可能由一个业余爱好者独自完成,虽然虔诚但未受过训练。当然,马贝克只是抄写员,接受他人的指示,是一个更广泛派系的下属。当然,concordance中一定有某种编码的意图,某种异端的术语选择或重新翻译,而不是马贝克声称的天真的、程序性的转换。

审讯的记录可能是从马贝克那里第一手获得的,出现在约翰·福克斯的《殉道史》(1570年)中。这里的指控者是温彻斯特主教斯蒂芬·加德纳:

你在出版你的书时有什么帮手?

说实话,大人,他说,没有。

没有,主教说,怎么可能?没有帮助你不可能做到这一点。

真的,大人,他说,我不知道你在哪个方面这样认为,但无论如何,我不会否认我是在没有任何人帮助的情况下完成的,只有上帝的帮助。

询问以这种方式继续,其他人也加入了攻击:

然后索尔兹伯里主教说,你在出版这本书时得到了谁的帮助?

真的,大人,他说,根本没有帮助。

你怎么能,主教说,发明这样一本书,或者在没有指导者的情况下知道concordance是什么意思。

在怀疑之中也有一种奇特的钦佩。当索尔兹伯里主教拿出一些可疑concordance的纸张时,另一位审讯者检查了它们并评论说:“这个人比我们的许多神父都更有意义地忙碌着。”

现在马贝克打出了他的王牌。他请在场的主教们给他设置一个挑战。众所周知,这部索引只完成到字母L,马贝克就被逮捕了,他的文稿也被没收。因此,如果审讯官们从字母表后面选择一系列词汇,让马贝克独自在狱中为这些词汇编写条目,他就能证明自己完全有能力独立完成这项工作。审讯团接受了这个提议。马贝克得到了一份需要索引的术语清单,以及一本英文圣经、一本拉丁文索引和书写材料。到第二天,这项任务就胜利完成了。

马贝克获得了赦免,但他的索引草稿被销毁了。尽管如此,他清白无辜且毫不气馁,重新开始了工作。在被捕七年后,他终于能够毫无争议地将这部作品付印出版。然而,马贝克在序言中表达了谨慎的态度。他声明自己使用了”最被认可的译本”,这样就不会有异端教义通过这种方式混入。此外,他宣称自己”没有在至圣的圣经中改动或添加任何词语”。没有添加、改动或重新翻译。马贝克又活了四十年,作为一名管风琴师和作曲家,他的生命得以保全,因为他的索引只是、严格地是:一份完整的词汇及其出处列表,没有任何解释,因此也就没有异端。

相比之下,让我们简要看一下十九世纪晚期一本历史书的后几页。这部作品出自J·霍勒斯·朗德之手,书名是《封建英格兰》。朗德研究的大部分内容旨在纠正他认为爱德华·奥古斯都·弗里曼所犯的学术错误,后者是牛津大学近代史钦定讲座教授(Regius Professor)。弗里曼成为朗德的眼中钉,朗德认为他应该为中世纪研究中的一个重大错误转向负责。然而,在这600页的篇幅中,这种敌意是分散的。毕竟,封建英格兰,而非爱德华·弗里曼,才是这本书的主要主题。但在索引中,却毫不留情:

弗里曼教授:不熟悉坎特伯雷调查委员会4;忽视北安普敦郡税收名册149;混淆税收调查149;他的轻蔑批评150、337、385、434、454;当他自己犯错时151;他对征服者的指控152、573;关于休·德昂维尔默159;关于赫里沃德160-4;他的”确定”历史323、433;他的”无疑”历史162、476;他的”事实”436;关于赫明斯的特许状集169;关于沃特斯先生190;关于封建保有制的引入227-31、260、267-72、301、306;关于骑士采邑234;关于拉努尔夫·弗兰巴德228;关于《末日审判书》的证据229-31;低估封建影响247、536-8;关于免役税268;忽视伍斯特救济金308;受词语和名称影响317、338;关于爱德华统治下的诺曼人318及以下;他的偏见319、394-7;关于理查德城堡320及以下;混淆个人323-4、386、473;他的假设323;关于阿尔弗雷德这个名字327;关于郡长索罗尔德328-9;关于黑斯廷斯战役332及以下;他的迂腐334-9;他的”栅栏”340及以下、354、370、372、387、391、401;误解他的拉丁文343、436;他对韦斯的使用344-7、348、352、355、375;关于马姆斯伯里的威廉346、410-14、440;他隐瞒的词语347、393;关于贝叶挂毯348-51;想象事实352、370、387、432;他所谓的准确性353、354、384、436-7、440、446、448;关于盾墙的观点正确354-8;他的猜测359、362、366、375、378-9、380、387、433-6、456、462;他关于哈罗德失败的理论360、380-1;他混乱的观点364-5、403、439、446、448;他的戏剧化倾向365-6;回避困难373、454;他对权威的处理376-7、449-51;关于阿尔克的解围384;误解战术381-3、387;关于沃尔特·吉法德385-6;他的失败388;他的特殊弱点388、391;他精彩的叙述389、393;他荷马史诗般的力量391;关于哈罗德和他的旗帜403-4;关于韦斯404-6、409;关于雷根巴尔德425;关于拉尔克伯爵428;关于威廉·马莱特430;关于征服者的伯爵领地439;他在《末日审判书》上的错误和混乱151、425、436-7、438、445-8、463;关于”公民联盟”433-5;他疯狂的梦想438;他对埃克塞特的特殊兴趣431;关于传说441;关于蒂埃里451、458;他的方法454-5;关于利索瓦460;关于斯蒂甘德461;关于沃尔特·蒂雷尔476-7;关于圣休的行动[1197]528;关于温彻斯特会议535-8;扭曲封建主义537;关于国王的宫廷538;关于理查德更换印章540;批评他的工作的必要性,xi.、353。

人们很难想象比这更全面或更具毁灭性的攻击,然而又很难不被它逗乐——被它的无情、它的强迫性强度所逗乐。很难看到它的讽刺引号——“他的’确定’历史……他的’无疑’历史……他的’事实’”——而不想象朗德在说话,大声朗读索引,声音中带着激烈的讽刺。这是主题索引(subject index)最极端的形式,与索引(concordance)相距甚远。马贝克的方法一丝不苟地保持中立,而朗德的方法则恰恰相反,完全是个性化的,完全是解释性的。马贝克的索引是全面的,而朗德的索引是片面的。可以公平地说,约翰·马贝克能保住性命,正是因为索引和主题索引之间的区别。

但 Round 的索引是一个奇物,一个极端的异类。好的主题索引虽然不可避免地带有编纂者的个性——他们的洞察和决策——但要低调得多。就像表演一样,如果普通观众开始注意到表演背后的运作机制,这通常不是一个好兆头。理想的索引能够预见一本书将如何被阅读,如何被使用,并安静地、专业地为这些目的提供一张地图。我希望从这个故事中呈现的部分内容,将是对谦逊的主题索引的辩护,它正受到索引词汇表(concordance)的数字化身——搜索栏的攻击。事实上,索引词汇表和主题索引几乎在同一时刻诞生,甚至可能是同一年。它们已经陪伴我们近八个世纪了。两者至今仍然至关重要。

“(弯腰)如果你精通字母,看看这本泥书,多么奇妙的符号(请弯腰),在这个字母表中!”

詹姆斯·乔伊斯,《芬尼根的守灵夜》

1977年夏天,文学杂志《香蕉》刊登了一篇由英国科幻作家 J. G. 巴拉德创作的短篇小说,题为《索引》。故事以一段简短的编者按开始:

下面印刷的文本是一个人未出版且可能被压制的自传的索引,这个人很可能是二十世纪最杰出的人物之一……被关押在一个未指明的政府机构中,他大概在生命的最后几年写下了自传,而这个索引是唯一幸存的片段。

故事的其余部分——亨利·罗兹·汉密尔顿的兴衰——以字母索引的形式呈现,读者必须仅使用关键词、简短的副标题以及页码提供的时间顺序感来拼凑出一个叙事。这种间接的叙事方式提供了大量委婉表达的机会。例如,我们只能从以下非连续的条目中猜测汉密尔顿的真实血统:

阿维尼翁,HRH 的出生地,9–13。

乔治五世,秘密访问查茨沃斯,3,4–6;传闻与亚历山大·汉密尔顿夫人有染,7;压制宫廷公报,9。

汉密尔顿,亚历山大,英国驻马赛领事……HRH 出生后抑郁,6;意外召回伦敦,12;首次神经衰弱,16;调往青岛,43。

进一步的条目显示汉密尔顿是二十世纪最杰出的男性之一:

诺曼底登陆日,HRH 在朱诺海滩登陆,223;获得勋章,242。

汉密尔顿,玛瑟琳(原名玛瑟琳·雷诺),抛弃实业家丈夫,177;陪同 HRH 前往吴哥,189;与 HRH 结婚,191。

海明威,欧内斯特……在《老人与海》中描绘 HRH,453。

仁川,韩国,HRH 与麦克阿瑟将军观察登陆,348。

耶稣基督,马尔罗将 HRH 与之相比,476。

诺贝尔奖,HRH 被提名,220,267,342,375,459,611。

与此同时,与政治家和宗教人物相关的条目模式——最初的友谊随后是谴责——暗示了故事最清晰的情节线,关于汉密尔顿征服世界的狂妄自大:

丘吉尔,温斯顿,与 HRH 交谈,221;在契克斯与 HRH 会面,235;由 HRH 进行脊椎穿刺,247;在雅尔塔与 HRH 会面,298;“铁幕”演讲,密苏里州富尔顿,由 HRH 建议,312;在下议院辩论中攻击 HRH,367。

达赖喇嘛,接见 HRH,321;支持 HRH 与毛泽东的倡议,325;拒绝接见 HRH,381。

甘地,圣雄,HRH 在狱中探访,251;与 HRH 讨论《薄伽梵歌》,253;由 HRH 清洗腰布,254;谴责 HRH,256。

保罗六世,教皇,赞扬完美之光运动(Perfect Light Movement),462;接见 HRH,464;被 HRH 攻击,471;谴责 HRH 的弥赛亚式自负,487;批评 HRH 建立的阿维尼翁对立教廷,498;将 HRH 逐出教会,533。

为了讲述汉密尔顿的垮台故事,巴拉德通过将事件按顺序集中在字母表的最后几个字母周围来加快行动节奏。HRH 成立了一个邪教组织,完美之光运动,宣称他的神性并占领了联合国大会,呼吁对美国和苏联发动世界大战;他被逮捕并监禁,但随后失踪,大法官对他的真实身份提出质疑。最后一个条目涉及神秘的索引编纂者本人:“齐林斯基,布罗尼斯瓦夫,向 HRH 建议撰写自传,742;受委托准备索引,748;警告压制威胁,752;失踪,761”。

巴拉德在《索引》中的构思相当出色。然而,在一个关键层面上,《索引》并没有真正理解索引,也许没有任何可读的叙事真正能做到。巴拉德知道我们会从头到尾阅读他的索引——从 A 到 Z——因此他将故事的时间顺序(尽管松散地)与字母表的顺序(索引的主要排序系统)挂钩。字母表前面的关键词讲述了 HRH 的早年;他的狂妄在 T 到 V 之间变得病态;他的报应在 W 和 Y 中讲述。两个离散的排序系统,字母顺序和时间顺序,在这里实际上基本一致:索引的形式和内容大致对齐。这根本不是索引的本质。

如果我们要理解索引,就需要深入探究它的史前史,以了解字母顺序这一奇特而神奇的事物的真实面貌:我们认为它理所当然,但它几乎是在2000年前凭空出现的;我们每天都在使用它,但像罗马帝国这样庞大的文明却可以在其行政机构中完全忽视它。带着这段奇特的空白期的新鲜记忆,让我们不从希腊或罗马开始,而是从纽约开始,不从古代开始,而是从更接近我们自己的时代开始。

1917年4月10日,在列克星敦大道和第46街的中央大宫殿,独立艺术家协会开启了其首届年度展览的大门。该展览以法国的独立沙龙为蓝本——后者本身是对法国学院派僵化传统主义的回应——纽约的独立展邀请所有人投稿作品,没有评选委员会,也没有奖项。其指导者是马塞尔·杜尚,他在五年前曾在巴黎独立沙龙展出(并引发争议地撤下)了他的《下楼梯的裸女,第2号》。

在布展方面,纽约展览引入了一项其欧洲前身所没有的创新——正如杜尚的朋友亨利-皮埃尔·罗歇所说,这是一种”在任何展览中首次尝试”的方法:作品将按照艺术家姓氏的字母顺序展示。展览目录阐明了这种方法的理由:

所有展品按字母顺序排列,不考虑风格或媒介,这样做是为了使每件展品摆脱纯粹个人判断的控制,而这种个人判断不可避免地是任何分组系统的基础。

负责布展的比阿特丽斯·伍德描述了一个略显混乱的过程,在展览开幕前一天,画作不按顺序到达,需要被重新调整到正确的位置:

试图正确记住字母表四百次的混乱!在我们遇到施密特们之前还算简单——总共大约有八个。但我们刚决定它们属于一个地方,就有人把它们放到另一个地方,有一个小时,每次我们移动一幅画,它就变成了施密特。我叹着气把沉重的画框沿着地板拖来拖去。

一个按字母顺序排列的展览。不难理解其中的逻辑:每个参展者都有权利购买(“支付象征性费用”)一个展览空间,而不会被展览组织者评判——提升、分组或埋没。字母表是一个伟大的平等器:它的排序不暗示任何东西。但观众呢?作为展览的潜在参观者,我们呢?策展呢?某种内在组织——按风格、主题、尺寸——会使观展体验更连贯,从而让浏览数百件作品的观众更满意,这个想法呢?

一百年后,公平地说,按字母顺序排列的展览并没有真正流行起来。为什么没有?这个想法现在给我们什么感觉?懒惰?故意古怪?也许——这是我自己的直觉反应——有趣但天真,这种方法过于轻易地忽视了一个事实:艺术品的集合会有其线索,会有一些成员彼此赋予意义的群组;敏感的安排可以在大于单个单元的层面上揭示关于集合的一些东西。毕竟,这就是为什么画廊需要策展人。

如果这些说法有道理,那么它可能会让我们理解为什么字母顺序在中世纪早期虽然并非未知,但极为罕见。正如中世纪历史学家玛丽和理查德·劳斯所说,“中世纪不喜欢字母顺序,认为它是理性的对立面。”我们对一个布展任意、外包给无关排序的展览感到的那种反感,中世纪学者在考虑他们书中思想的组织方式时也有同样的感受:

上帝创造了一个和谐的宇宙,其各部分彼此相连;学者的责任是辨别这些理性的联系——等级的、年代的、相似与差异的等等——并在他们的写作结构中反映这些联系。字母顺序意味着放弃这一责任。

劳斯夫妇认为可能还有更深层的焦虑在起作用,选择退出对内在秩序的追求意味着暗示这种秩序并不真正存在:“故意采用字母顺序等于默认承认,每个使用作品的人都可以按照个人顺序重新排列它,不同于他人,也不同于作者本人。”

对我们今天来说,虽然我们可能不会对按字母顺序排列的艺术展感到热情,但这并不意味着我们不会在其他场合愉快地使用字母顺序。作为学童,每天早上我们的名字会从按字母顺序排列的点名册中被读出;当我们长大后,我们会毫无顾虑地滚动浏览手机上的联系人列表。还有什么比这更方便的呢?当我们看到纪念碑上按字母顺序列出的死者名单时,我们当然不会担心他们的牺牲会因为按字母顺序纪念而被贬低。我们几乎不假思索地知道如何使用以字母顺序作为唯一组织系统的表格(如旧式住宅电话簿),或者它与另一个专门的或特定语境的分类系统协同工作的表格(如旧式黄页,其中条目首先按行业分组,然后在这些行业内按字母顺序排列)。这是一个我们完全熟悉的系统,一个如此根深蒂固的东西,一个我们很早就掌握的东西,以至于它可能看起来不言自明。你能记得第一次被教导如何在字典中查找东西吗?我不能;我不确定是否是那样发生的,我是否只是自己弄明白的。然而,不知何故,我们都必须学会那一课,一个并不总是被认为是直观的课程。

1604年,罗伯特·考德里(Robert Cawdrey)出版了通常被认为是第一本英语词典的书。与当时的许多书籍一样,考德里作品的完整标题,如它出现在第一页上的那样,今天可能会让我们觉得异常冗长和详细:

一本按字母顺序排列的表格,包含并教授常用英语难词的正确书写和理解,这些词借自希伯来语、希腊语、拉丁语或法语等。通过简单的英语词汇进行解释,为女士、贵妇或任何其他不熟练的人的利益和帮助而收集。借此他们可以更容易和更好地理解他们在圣经、布道或其他地方听到或读到的许多英语难词,并且也能够恰当地使用这些词。

这里有很多需要理解的内容,尤其是那个不讨人喜欢的短语,“女士、贵妇或任何其他不熟练的人”。但至少我们可以了解考德里意图的要点:这是一本旨在提供外来词定义的书,这些词在英语中使用但”借自希伯来语、希腊语、拉丁语或法语等”。它是为那些没有受过这些语言教育的读者准备的,以便他们在英语书籍中遇到这些词时能够理解它们。尽管大多数学者现在称考德里的作品为《按字母顺序排列的表格》(Table Alphabeticall),但这样缩写标题有一个相当奇怪的效果,即告诉我们这本书是如何排列的,但没有告诉我们它包含什么。

鉴于这部作品首先宣称自己是一个按字母顺序排列的表格,在开篇页面看到这个冗长的关于如何使用这本书的解释时,我们会感到相当惊讶:

如果你渴望(温和的读者)正确而迅速地理解并从这个表格和类似的表格中获益,那么你必须学习字母表,也就是说,完全不看书地记住字母的顺序,以及每个字母的位置:例如(b)靠近开头,(n)大约在中间,(t)靠近结尾。现在,如果你想要查找的单词以(a)开头,那么在这个表格的开头查找,但如果以(v)开头,则在结尾附近查找。再者,如果你的单词以(ca)开头,在字母(c)的开头查找,但如果以(cu)开头,则在该字母的结尾附近查找。其余的都是如此。

我们在这里看到的是关于如何使用按字母顺序排列的列表的一课,它回到了第一原则:首先,温和的读者,你必须学习字母表的顺序——真正地学习它——这样你就可以”不看书”地回忆起它。看到考德里想象他的读者是多么”不熟练”,这是相当令人震惊的!他正在详细说明现代读者会认为理所当然的事情:字母表和书之间会有一种空间关系,这样以字母表前面的字母开头的条目可以在书的前面找到。更重要的是,这种按字母顺序的排列是嵌套的(nested),也就是说,capable会出现在culpable之前,因为这两个词都以c开头,但a在u之前,依此类推。

事实上,考德里的按字母顺序排列在1604年并不是一个新发明。他的使用指南也不是,类似的,尽管稍微不那么居高临下的说明集被作为伦巴第的帕皮亚斯(Papias the Lombard)(约1050年)和乔瓦尼·巴尔比(Giovanni Balbi)(1286年)的拉丁语词典的前言。然而,所有这些都表明,按字母顺序排列并不是直观的。采用我们拼写单词所用的字母序列,并将该序列用于完全不同的事物——图书馆中的书籍;展览中的图片;你所在地区的水管工——需要一个非凡的想象力飞跃。这是一个跳入任意性(arbitrariness)的飞跃,抛开被排列材料的内在品质,从内容转向形式,从意义转向拼写。

字母表中字母的排序在被用于行政管理之前已经存在了很长时间。在叙利亚北部发现的泥板显示,乌加里特城使用的字母表中字母的顺序在公元前第二个千年中期就已经确立。8 这些泥板是字母表,也就是简单地按顺序排列的字母行,可能是作为学习读写的辅助工具,就像今天的英国和美国儿童通过唱”一闪一闪小星星”的曲调来学习字母表一样。

乌加里特文是一种楔形文字,其字母是通过将楔形芦苇压入湿泥中形成的。然而,它的声音排序在另一个相关的字母表中得到了体现,即腓尼基人的字母表,它使用了我们更熟悉的线性字母风格。这种相同的排序一直延续到希伯来语、希腊语,最终到拉丁字母表。

在希伯来语中,已知最早的字母表是在以色列中部拉吉什发现的铭文。大约在公元前9世纪初刻在石灰岩楼梯上,它在一幅看起来相当凶猛的狮子画旁边显示了字母表的前五个字母。9 与乌加里特字母表一样,这很可能是学习者的作品。在挖掘后立即在伦敦的一次讲座上宣布这一发现时,考古学家查尔斯·英格提出,这是”一个学童炫耀他的知识,写下相当于ABCDE的内容,直到他到达台阶顶部”。10 在公元前9世纪,字母顺序似乎仍然只是一种记忆辅助工具。

然而,几个世纪后,字母顺序开始被用于一些完全令人惊讶的事情。希伯来圣经的部分内容,包括箴言31:10-31以及诗篇25、34、37、111、112、119和145,都是以字母离合诗(acrostic)的形式写成的,也就是说,字母表的顺序决定了每节经文的第一个字母。最值得注意的是耶利米哀歌,其中五章中有四章遵循这种安排,每章由二十二节组成,第一节以字母aleph开头,第二节beth,第三节gimmel,依此类推直到tav,希伯来字母表的第二十二个也是最后一个字母。([第3章]有六十六节,将这种约束增加了三倍:aleph、aleph、aleph、beth、beth、beth,等等。)因此,字母的顺序被用作一种诗歌脚手架,字母表——就像现代诗歌中的韵律或格律一样——决定了诗人可以做什么。

有时人们倾向于轻视离合诗,以及字谜、避字文(lipogram)(避免使用某些字母)和其他类型的语言约束,认为它们本质上是异想天开的,是某种低于严肃诗人的矫揉造作。约瑟夫·艾迪生在18世纪初就体现了这一观点,他怒斥离合诗是”最彻头彻尾无可争议的笨蛋……冒充优雅作家”的方式。11 然而,耶利米哀歌是希伯来圣经中最凄凉的部分之一。写于公元前6世纪耶路撒冷被毁之后,它们构成了对这座城市命运的持续绝望呼号:“这城何竟独坐,好像寡妇!她本来满有人民,现在何竟如此!”对其离合诗形式吹毛求疵就像哀叹莎士比亚用五音步格律限制自己一样荒谬,或者想知道如果乔叟没有用韵律约束自己,《坎特伯雷故事集》会好多少。更好的做法是惊叹于那种能够将字母表的顺序视为不仅仅是学童辅助工具的头脑,那种能够拾起它并将其作为驾驭流放的汹涌痛苦的方式进行实验的头脑,一种文学创造力的催化剂。

然而,我们仍然没有到达字母顺序被用作查找辅助工具的时刻,它的特殊属性——任何学过aleph beth gimmel或alpha beta gamma的人都能够将这个刻度中的位置转换为其他地方的位置,一个列表或一本书或一个书架——还没有被利用。为此,我们需要从耶利米哀歌的恐怖快进三个世纪,并从耶路撒冷向西行进300英里。

公元前323年亚历山大大帝的去世引发了一系列内战,他所建立的帝国在继承者之间被瓜分。埃及落入亚历山大的一位将军托勒密一世·索特的控制之下,他开创了一个王朝,这个王朝一直持续到近300年后克利奥帕特拉被罗马人击败。托勒密的首都是新建立的亚历山大城,大约在公元前三世纪初,他在这里建造了一座机构,那个时代最伟大的学者们将在此生活、学习和教学。它有点像现代大学——这不是大学的发展对我们的故事证明至关重要的最后一次——它将献给缪斯女神,因此得名Mouseion,或拉丁语Musaeum,这给了我们现代词汇museum(博物馆)。它的核心将是古代世界最大的图书馆,亚历山大图书馆。这座图书馆在托勒密的继任者托勒密二世统治期间蓬勃发展,保守估计它收藏了4万卷卷轴(其他资料将这个数字定为50万)。如此规模的藏书需要整理才能发挥作用。一个名叫卡利马科斯的人,凭借字母表的二十四个字母,将这座庞大的图书馆驯服。

今天,卡利马科斯最为人所知的是他的诗歌。他是写给同为诗人的哈利卡纳苏斯的赫拉克利特的挽歌的作者,这首诗的威廉·约翰逊·科里译本经常被收入选集:“他们告诉我,赫拉克利特,他们告诉我你死了。”作为短诗形式——赞美诗、挽歌、警句诗——的倡导者,据说他创造了警句mega biblion, mega kakos(“大书,大恶”)来表达他对史诗的不屑。然而,我们关注的不是他作为诗人的工作,而是作为学者的工作,在这方面,卡利马科斯负责编写了一部非常大的书,《表册》(Pínakes),据说长达120卷纸莎草卷轴。许多世纪以来,人们认为卡利马科斯是在担任bibliophylax或图书馆馆长期间编写《表册》的。然而,在上世纪初,在俄克喜林库斯的废料堆中发现了一块纸莎草碎片,似乎按顺序列出了首席图书馆馆长。卡利马科斯的名字不在上面。相反,上面有他以前的一个学生的名字,罗德岛的阿波罗尼乌斯,一个与卡利马科斯有过激烈文学争执的人,一个——巧合与否——写史诗的人。

卡利马科斯可能被排除在首席图书馆馆长的职位之外,但在编纂《表册》时,正是他为保存图书馆的记忆做出了最大贡献。Pínakes简单地意味着”表册”,如书写板或”书板”,卡利马科斯作品的全称是《各个学习领域的杰出人物及其著作表册》。这是一份收藏在大图书馆中所有作品的目录。为了有用,这些表册需要以这样一种方式组织,即查阅它们的读者可以在成千上万的条目中找到他们要找的东西。虽然《表册》本身没有任何内容留存下来,但我们可以从后来的古典作家在其他作品中对它的二十几处零散引用中了解它的编排方式,这些作家曾见过它的副本。从这些引用中我们可以推断,这部作品首先按体裁组织:修辞学、法律、史诗、悲剧等。我们知道,这些类别中的最后一个——包罗万象的”杂项”组——有细分,包括deipna和plakuntopoiika,即宴会和糕点制作,正如公元二世纪末瑙克拉提斯的阿特纳乌斯所写:“我知道卡利马科斯在他的《杂项论文表册》中记录了埃吉穆斯、赫格西普斯和梅特罗比乌斯以及法埃斯图斯关于糕点制作艺术的论文。”关于这个列表有一些重要的事情需要注意。除了揭示希腊人对他们的蛋糕有多认真之外,它还告诉我们,在他的每个类别中,卡利马科斯根据作者的名字按字母顺序排列了作者。提供了这种两层排序——按体裁和按名字的字母顺序——以便读者可以找到作者后,卡利马科斯继续提供进一步的信息。有传记数据:例如父亲的名字、出生地、绰号(对于有常见名字的作者很有帮助)、职业、是否曾师从著名教师;然后是书目数据:作者作品的列表,以及它们的incipits或开头词(因为这一时期的作品不一定有标题),以及作品的行数长度。最后这个细节在印刷术出现之前很重要,因为它可以让图书馆员确定他们是否拥有相关作品的完整副本,也意味着书商可以估算制作副本的成本。

有一个强有力的论点认为,卡利马科斯目录的标题指的是可能悬挂在存放卷轴的箱子上方的书板——本质上是书架标记,表明那里有什么。如果这是真的,那么”pínakes”很好地表达了关于未来索引如何工作的一些重要内容:参考和所指之间的空间关系。这里的某物定位那里的某物:目录中的标题指向书架上的对应物。

关于卷轴存储方式的简要说明:在古代图书馆中,悬挂在书架上方的标签是定位所需内容的一种方法,但希腊人还有另一种方法,可以识别单个卷轴。(请记住,护封、印刷书脊,甚至扉页——我们用来快速识别特定书籍的方法——都是相对较新的产物,不过几个世纪的历史,而且都从根本上依赖于抄本(codex),即我们今天所知的书籍形式,具有可翻动的书页,装订在书脊处。)为了在不展开卷轴的情况下识别它,会将一小块羊皮纸标签——本质上是一个名称标签——粘贴到卷轴上,使其突出显示,展示作品的作者和标题。它被称为sittybos,或更常见的sillybos(我们的单词syllabus(教学大纲)就源于此,我们用它来描述课程的内容,就像sillybos表示卷轴的内容一样)。

当罗马伟大的政治家和演说家西塞罗决定整理他的私人图书馆时,需要完成的工作之一就是将这些标签固定到每个卷轴上。他写信给他的朋友阿提库斯:

如果你能来拜访我们,那将是令人愉快的。你会发现提拉尼奥在整理我的书籍方面做得非常出色。剩下的书比我预期的要好得多。如果你能派两个图书馆职员来帮助提拉尼奥进行粘贴和其他操作,我将不胜感激,并告诉他们带一些羊皮纸来做标签,我相信你们希腊人称之为sittybae。

因为阿提库斯是希腊人,西塞罗使用了希腊术语sittybae来指代卷轴标签。然而,在他的下一封信中,西塞罗表示对图书馆员所做的工作感到非常满意。他在这里描绘的整洁书架为整个房子带来生机的画面相当美妙,但让我们注意西塞罗用来指代标签的词。这次他没有切换到希腊语:

现在提拉尼奥已经整理好了我的书籍,我的房子似乎焕发了生机。你的狄奥尼修斯和梅诺菲卢斯在这方面创造了奇迹。那些书架非常优雅,现在标签[indices]使书卷焕然一新。

就是这样:对罗马人来说,index意味着标签,卷轴的名称标签。这些不是我们现代意义上的索引(index)。还不完全是。但我们正在接近:指示内容;帮助我们在浩瀚的图书馆中找到我们要找的东西。与此同时,我们可能会争论拉丁语indices还是英语化的indexes是英语中正确的复数形式,但至少历史没有选择希腊语:sillyboi。

回顾亚历山大图书馆,不能确定字母顺序组织原则是卡利马科斯或他在缪斯神庙的同事们的发明。然而,鉴于缺乏更早的证据,以及前所未有规模的信息积累所带来的巨大需求,用劳埃德·戴利的谨慎措辞来说,这似乎是”一个合理且有吸引力的假设”。图书馆的浩瀚——古希腊的大数据(Big Data)——需要一次重大的技术转变:从字母表到字母顺序列表,从知道字母顺序到使用它。字母顺序的使用代表了一次巨大的智力飞跃:拒绝被组织材料的内在特征,转而采用现成的、任意的东西。回报是一个通用的系统,一个依赖于任何有文化的人都已经知道的信息的系统,可以应用于任何事物,将其分解成更易于管理的块。在最宽松的情况下,当排序仅应用于首字母时,希腊字母表提供了二十四个独立的桶来划分总数,显著提高了信息的可搜索性。(这不仅适用于列表等离散信息。缪斯神庙的另一项创新是将荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》划分为我们今天阅读的二十四卷。一部稍晚的作品指出这个数字很重要:这些诗歌被划分为”字母表的字母数量,不是由诗人本人,而是由与阿里斯塔克斯相关的语法学家”完成的。阿里斯塔克斯在卡利马科斯之后约一个世纪担任图书馆馆长。)

在希腊世界,字母顺序的使用超越了学术领域及其书目,进入了市政管理、宗教仪式和市场交易。在科斯岛发现的一根八角形石柱,可追溯到公元前三世纪晚期,列出了阿波罗和赫拉克勒斯崇拜的成员,并附有说明,要求名单应”按照从阿尔法开始的字母顺序”排列。20 在希腊大陆的阿克赖菲亚,两块可追溯到二世纪初的石碑列出了数十种鱼类的名称及其价格。这些鱼类按字母顺序排列。21 在奥克西林库斯废料堆中发现的古希腊税吏账目显示,纳税人按姓名字母顺序分组。22 与此同时,在罗马发现、现藏于卢浮宫的剧作家欧里庇得斯雕像,描绘了这位剧作家坐在他的剧作字母顺序列表前。

相比之下,古罗马虽然熟悉字母排序,但对此并不十分推崇。它在一些学术著作中被使用,但不像希腊世界那样热衷。一种贬义的感觉常常伴随着它——这是一种在找不到更好的排列方式时不得不采用的顺序。以普林尼为例。在他庞大的《自然史》中关于宝石的章节即将结束时,他宣布了剩余项目的排列方式:“我现在已经讨论了主要的宝石,按照它们的颜色进行分类,接下来将按字母顺序描述其余的宝石。”23 字母顺序可以用于剩余物品、残渣,既然重要的项目已经得到了更恰当的分类。此外,字母顺序并没有像在希腊语世界那样从学术界溢出到行政管理领域。在像罗马帝国这样庞大且高度组织化的社会中,人们可能会认为字母顺序是不可或缺的。然而,事实并非如此。24

拉丁语中字母顺序的首次出现不是在学术著作中,而是在一部粗俗的喜剧中。普劳图斯的《驴的喜剧》创作于公元前二世纪初左右,讲述了一位老人德迈涅图斯试图从妻子那里骗取足够的钱来赎买某位妓女的自由,以便她能嫁给他的儿子。在剧情高潮时,德迈涅图斯的妻子阿尔特莫娜冲进妓院,发现父子俩都在与那位女士寻欢作乐。阿尔特莫娜愤怒地喊道:“这就解释了为什么他每天都要去赴宴。他说他要去阿尔基德穆斯、凯雷亚、凯雷斯特拉图斯、克利尼亚、克雷梅斯、克拉提努斯、迪尼亚斯、德摩斯梯尼那里。”25 当然,字母顺序在这里给我们带来的是一个关于缩略的笑话:阿尔特莫娜的名单中有八个不在场证明,德迈涅图斯对妻子撒了八次谎,声称要和朋友们共进晚餐,而我们才到D字母。观众可以自行推算罪行的规模。拉丁语中没有更早的例子,但我们必须假设观众对这一原则足够熟悉才能理解这个笑话。后来,在维吉尔《埃涅阿斯纪》第七卷中,当意大利的战士们集结起来将新到的特洛伊人赶出他们的海岸时,当地酋长们被描述的顺序是一个熟悉的顺序:阿文提努斯、卡提卢斯、科拉斯、凯库卢斯……26

顺便说一句,我们可以注意到有一个小而奇特的文学类型——我们可以称之为字母文学——从《耶利米哀歌》开始,经过普劳图斯和维吉尔,一直延续到现代作品,如巴拉德的《索引》或沃尔特·阿比什的《字母非洲》。然而,这个类别中并非所有内容都如表面所示。在阿加莎·克里斯蒂的《ABC谋杀案》中,在安多弗的爱丽丝·阿舍、贝克斯希尔海滩上的贝蒂·巴纳德以及在丘斯顿家中的卡迈克尔·克拉克被杀之后,警方赶往唐卡斯特以防止下一起犯罪。然而,在这里,受害者是一位名叫乔治·厄尔斯菲尔德的理发师:系列被打破了。不仅如此,正如波洛推断的那样,凶手不是主要嫌疑人亚历山大·波拿巴·卡斯特——A.B.C.先生——而是第三位受害者的兄弟富兰克林·克拉克,他唯一的动机是贪婪,他策划了字母谋杀案作为陷害另一个人的方式。

回到古罗马时代,罗马人可能并未真正接受字母顺序,但对于某一类工作来说,它的实用性使其得以延续。在语法学家的著作中,在词汇表、词典和解释语言运作的论文中,字母顺序——至少是按首字母排序——在整个古典时期及之后都得以保留。也就是说,当主题是语言本身,当词语被视为词语本身时——例如在以特定方式变格的名词表中,或在某些类型文学作品中读者可能遇到的缩写中——字母顺序列表在公元第一个千年中随处可见。字母顺序被用于Photius的《词典》(九世纪)、Suda——十世纪关于古典世界的伟大百科全书——以及前面提到的Papias词典,该词典通过将排序嵌套到每个词条的第三个字母来提高排序精度。在英格兰,早在九世纪就可以找到按字母顺序列出术语的盎格鲁-撒克逊词汇表。因此,如果说当第一个伟大的书籍索引在十三世纪中叶出现时,其排列方式是闻所未闻的,这未免有些夸张;更准确地说,这是对某种已经沉寂了一千年的东西的复兴。

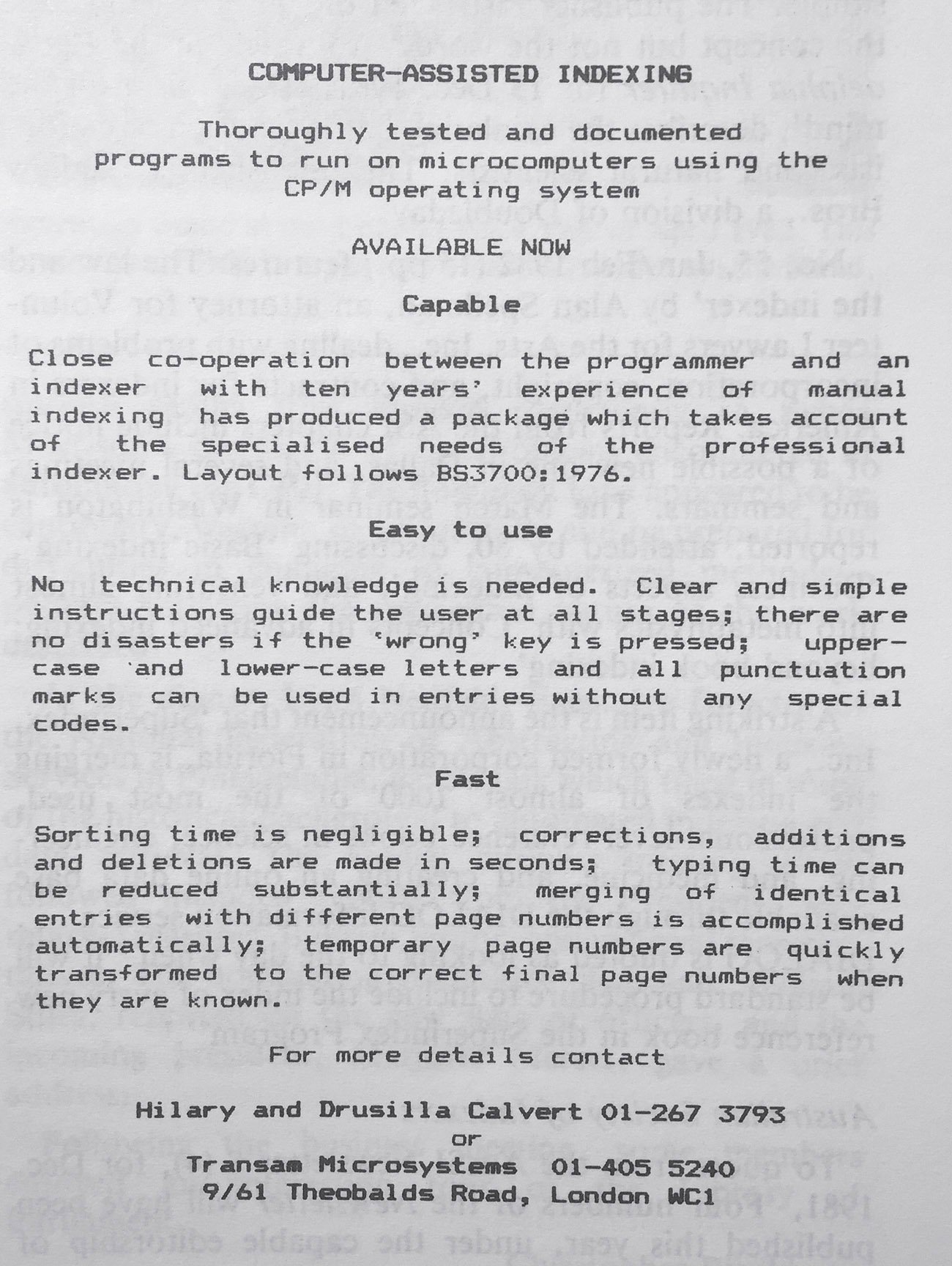

但如果索引要按字母顺序列出其术语,仍然存在一个问题:使用哪种字母表?图5显示了十六世纪中期一本书索引的开篇页面,到那时读者已经对这一特征相当熟悉了。忽略那些花体字和无意义的词语,只看排序——a、e、i——很明显这里有字母顺序,但这显然是一种独特的顺序。为什么从元音开始?辅音的顺序是什么?那些不熟悉的字母是什么?

这本书名为《正字法,包含书写或描绘人类声音形象的正确顺序和理由,最接近自然的生命》,作者是约翰·哈特(John Hart)。哈特的《正字法》呼吁进行拼写改革,使书写与发音保持一致。由于哈特致力于转录十六世纪人们的说话方式,他的书成为现代”莎士比亚原音重现”运动的关键文本。恰如其分的是,哈特似乎在《爱的徒劳》中找到了回响——尽管不是很同情的回响——当可笑的霍洛弗尼斯(Holofernes)抱怨人们应该完全按照拼写来发音时:

这些正字法的折磨者,说’dout’时不带b,而他应该说’doubt’;说’det’,而他应该发音’debt’——d、e、b、t,而不是d、e、t:他把calf叫做’cauf’;half叫做’hauf’;neighbour称为’nebor’;neigh缩写为’ne’。这是可憎的(abhominable)——他本应该说可憎的(abominable)。(第五幕,第一场)

相比之下,哈特希望我们按照说话的方式来书写,为了说明他的意思,他的小书包含了对英语口语的分析,确立了人们实际使用的声音。当然,其中许多声音已经由罗马字母表中的字母形式表示,但哈特指出有些字母是多余的:再见了j、w、y、c和q。更重要的是,哈特发现有些声音不能再分成更小的单位,但还没有自己的字母。因此,需要为sh和th这样的声音发明一些额外的字符(包括浊音,如then中的,和清音,如thin中的)。

为了表明他是认真的,哈特书的最后三分之一完全用他的简化正字法书写。这是一个巧妙的技巧:如果读者想读完这本书,他们就必须接触这种书写系统,从而(希望)发现它并不像看起来那么令人困惑。在索引方面,哈特包含了关于如何排列他的新字母表的说明(图6)。

这段练习以提醒读者结束,后面的索引将按照新原则排列。这种字母顺序不是读者在学校学到的。哈特声明该表格是按照他的新正字法规则”放置和设置”的。换句话说,这是一个新拼写原生者(niu-speling nạtiv),诞生于新体制之下。在这方面,哈特为自己省去了一些艰苦的努力。事后在两种排序——两种字母表——之间切换可能是一个棘手的过程。

弗拉基米尔·纳博科夫1962年的作品《微暗的火》(Pale Fire)是一部伪装成诗歌的小说,或者更确切地说,是一部伪装成评注版的小说,其核心诗歌被编辑装置所包围:引言、注释、索引。诗人是约翰·谢德,最近去世,是阿巴拉契亚小镇新怀镇沃德史密斯学院的长期教员;编辑是他的同事和邻居查尔斯·金波特,最近从大西洋彼岸来到这里;小说围绕两人之间的文学关系展开,金波特做了编辑不该做的事:盖过了作者的风头,把聚光灯抢到自己身上。在越来越疯狂、刻薄和自恋的尾注中,金波特最终抛开谢德的诗歌,讲述自己作为流亡君主的疯狂背景故事——他是被废黜并驱逐出祖国曾布拉的查尔斯大帝。

这份索引据称由金波特编纂,保持了他尖刻、抱怨的语气。学术对手在金波特本人的冗长条目中被傲慢地冷落——“他对H教授的蔑视(不在索引中),377……他与E的最终决裂(不在索引中),894……对C教授(不在索引中)的大学教科书中的趣闻笑得浑身发抖,929”——而谢德的妻子西比尔,实际上在诗中占有重要地位,却被嫉妒地用一句生硬的话打发:“谢德,西比尔,S的妻子,处处可见”。笼罩在这一切之上的是纳博科夫本人的存在,因此像”马塞尔,普鲁斯特《追忆似水年华》(À la recherche du temps perdu)中那个挑剔、令人不快、并非总是可信的中心人物,被所有人宠爱,181,691”这样的尖刻、过度详细的条目,在措辞上纯粹是金波特式的,同时也是对《微暗的火》自身那个挑剔、令人不快、并非总是可信的中心人物的元小说式讽刺。

《微暗的火》以一个最终的、不完整的索引条目结束:“曾布拉,一个遥远的北方之地”。在小说出版那年接受的一次采访中,纳博科夫扩展了这个结局的含义:“没有人注意到我的评注者在完成这本书的索引之前自杀了。最后一个条目没有编号引用。”曾布拉没有定位符。它是无法定位的,既是虚无之地,是妄想心灵的幻想,也是无处不在的,是金波特——以及纳博科夫——失去的祖国俄罗斯的理想化替代品。这是一个毁灭性的辛酸结局,让我们措手不及,与之前的烟火、疯狂和尴尬喜剧形成鲜明对比。但这种转变虽然突然,却非常不引人注目。索引形式让纳博科夫隐藏了他的手法,掩饰了正在进行的情感操纵。字母顺序声称自己是无辜的:只是因为任意性,因为曾布拉的Z排在所有其他字母之后,才把我们带到这一点,一个没有结束的条目,思考着流亡的渴望和疯狂。

当然,这一切都不是任意的,而是某种障眼法,与巴拉德的手法相同:将叙事需求——情节、情感回报——与字母表的站点对齐。但如果在确定小说应该以这个特定音符结束之后,曾布拉并不在索引的末尾呢?是纳博科夫的遗孀薇拉首次将《微暗的火》翻译成俄语。因此,是薇拉首先遇到了一个棘手的问题:西里尔字母表的顺序与罗马字母表不同。在俄语中,字母З(相当于Z)是三十三个字母中的第九个。考虑到纳博科夫——以及薇拉——自己被迫移民的历史,《微暗的火》的俄语翻译,特别是其最后那难以承受的怀旧时刻,是极其辛酸的。然而,由于两种字母表的不同顺序,这个巧思根本行不通。那个遥远的北方之地应该归档在前面某处。要让《微暗的火》在俄语中以同样的方式结束,薇拉必须找到一种方法,把曾布拉及其失落的含义与一个以Я开头的词联系起来,Я是西里尔字母表的最后一个字母。

在《微暗的火》核心诗歌的第三章中,谢德思考着死后的即刻状态,特别是”当你变成鬼魂时如何不惊慌”。有一联发现他在思考”如何在黑暗中定位,喘息着,/美丽的大地,碧玉的球体”(第557-558行),换句话说,如何找到通往美丽之地或宝石球体的路。在金波特疯狂的脚注中,这是”这一章中最可爱的对句”——我们推测,他想的不是天堂,而是他失去的祖国。因此,当薇拉将”碧玉的球体”(orbicle of jasp)翻译为ячейка яшмы(碧玉的格子)时,她就有了所需的材料。薇拉的翻译以不完整的索引条目结束:

ЯЧЕЙКА яшмы, Зембля, далекая северная страна

[碧玉的球体,曾布拉,一个遥远的北方之地]

这是一个优雅的解决方案。它打破了规则,引入了一个额外的元素,但通过这样做,它允许译者重复纳博科夫的原始技巧,在新的字母表中操纵顺序,让作者再次拥有最终发言权。但是,确保小说的情感轨迹保持不变所需的艺术性和狡猾应该提醒我们,索引并不是一种适合叙事的形式。它很难被打破。它的承诺不是对作者,而是对读者,以及对字母表的任意顺序。

“但在你从学校逃到修道院之后,你变得像一个无知的人,一个鄙视文字的人,既不阅读也不教学。”

阿什比的亚历山大,《论布道的技巧方法》

“Ky bien pense bien poet dire。” 这句话恰恰实践了它所宣扬的内容:很难将它翻译成英语而不破坏其节奏,以及它所包含的思想的简洁和清晰。也许可以译为:善思者善言。这样就可以了。这是长诗《爱之城堡》的开篇第一行,诗中基督教的救赎理念被赋予了宫廷式的改造,十字架受难被解释为关于王子和公主的寓言,用优雅押韵的盎格鲁-诺曼语对句讲述。它写于十三世纪上半叶,诗人是罗伯特·格罗斯泰斯特。我们可以在兰贝斯宫现存的一份手稿中看到他,该手稿附有这首诗的插图。他就在那里,坐在左边,伸出长长的食指,这是讲故事者的经典姿态。也许正是这首诗,他正在向脚下的听众朗诵。他们看起来确实全神贯注。女人们紧握着心口,一个男人惊讶地举起手(或者他可能有问题要问)。右边的听众深情地向上凝视,与格罗斯泰斯特四目相对。只有那只大鹈鹕,蹲在树上,能打破这种联系,它是糟糕听众的象征,傲慢地、坚决地盯着舞台外。但她正在逐渐被抹去,她的颜色逐渐褪去,原来的红色和镀金边框从下面责备性地重新显现,手稿对不专心的罪行施以缓慢的惩罚。

善思者善言。一句简洁的格言。对于任何开始担任讲师或布道者的人来说,这句话都可以作为座右铭。事实上,它可能是格罗斯泰斯特本人的完美墓志铭,他是英国中世纪伟大的博学者之一,在他的时代既是讲师又是布道者,既是牛津大学校长又是林肯主教(因此插图中有主教冠和权杖)。当然也是一位诗人,但同时也是政治家、数学家和宗教改革者。他从希腊语翻译亚里士多德,是第一个论证彩虹由光折射引起的人,并将宇宙的诞生想象为一个膨胀的光球,将科学和圣经融合成一种大爆炸理论,仍然为上帝留下了用”要有光”来启动一切的空间。因此,格罗斯泰斯特应该设计——应该需要设计——一种方法来对他阅读的广泛内容施加秩序,也许就不足为奇了。格罗斯泰斯特的伟大表格——或称索引表——通过对他遇到的概念进行分类,将混沌变为秩序,无论是在教父著作还是异教著作中,将相似的思想放在一起,并存储它们的位置以供将来参考。一个百科全书式的头脑需要一个百科全书式的索引来为其提供结构。

那么,需求是发明之母。但将格罗斯泰斯特视为一个脱离时代、与文化隔绝的人是错误的。产生索引表的需求并非格罗斯泰斯特独有;相反,它是在他所处的领域中逐渐清晰起来的一种需求的版本。到十三世纪,制作索引的工具——抄本和字母顺序——早已可用。将它们结合在一起的火花将来自两种善言形式:教学和布道。由于两个新机构的出现,这两者在中世纪晚期都变得更加重要:大学和托钵修会,即修士——多明我会和方济各会——他们在更广泛的人群中生活和布道。在这些机构中,对新的、更有效的阅读方式——使用书籍的方式——的需求日益增长,以推动它们各自有序言语的载体:讲座和布道。我们即将见证索引的诞生,或者更确切地说是索引的多次诞生,同一理念的两个版本,同时出现,一个在牛津,一个在巴黎。综合来看,两者都可以告诉我们一些关于当下二十一世纪索引的信息,即搜索时代。它们共同建立了我们思考索引的坐标轴:词汇与概念;索引与主题索引;具体与普遍。

格罗斯泰斯特自然代表着普世性。他宏大的《表格》(Tabula)试图将整个知识体系——教父们的著作,如奥古斯丁、杰罗姆、伊西多尔,以及更古老的非基督教传统,如亚里士多德、托勒密、波伊提乌——浓缩成一个单一的资源,一个概念不分派别、随意出现的地方。这就是我们现在所说的主题索引,一个思想的索引,因此它能够灵活处理同义词,即使文本没有明确命名某个概念,也能识别出来。因此,这也是一个主观索引,是特定读者的作品,以特定方式思考和解析他们的阅读。概念是难以捉摸的东西。当我们说一个文本关于某事时,我们做出了选择;比如说,诺亚方舟的故事是关于宽恕、愤怒还是雨。相比之下,另一种索引——另一种搜索方式——更为直接。它的术语就是被分析文本的词语:如果文本使用了某个特定的词,那么这个词就会出现在索引中。这种索引不带主观性,几乎没有解释的余地——一个词要么存在,要么不存在。在格罗斯泰斯特的《表格》之外,这种索引——词语索引,或称对照索引(concordance)——将是我们在本章见证的第二个诞生。让我们来认识第二位创造者,圣谢尔的休。

在意大利特雷维索的圣尼科洛修道院,威尼斯以北几英里处,会议厅上层墙壁上的壁画以一系列肖像的形式呈现。每幅画都描绘了一个身穿多明我会白袍和黑色披风的男子——黑衣修士——每个人都坐在书桌前,正在阅读或写作。这些是多明我会的杰出人物。整体而言,这幅壁画是该修会第一个世纪左右的名人堂(该修会成立于1216年;壁画由托马索·达·莫德纳于1352年绘制)。它强调了多明我会对圣经研究和学术的承诺,没有哪幅肖像比圣谢尔的休的形象更能传达这一点。他坐在那里,手持墨水瓶和羽毛笔,脚边放着三本厚重的书卷,另一本在视线高度打开供参考。他的红帽流苏——表明休作为红衣主教身份的标志——悬垂着,在他的身体和书页之间晃动,像两个恼人的东西。他眉头紧锁,表情严肃。他在写作,但带着一种奇特的专注。左手食指伸出,在页面上标记一个位置,保持一个思路,而手腕则搁在第二张羊皮纸上,上面有更多的笔记。这是一种不流畅、不丰富的写作行为,不是强烈情感的自发流露;相反,它是耐心的、分析性的,作者从多个来源综合思想。仿佛这一切还不足以让我们理解这个信息,画面中还包含了另一个永恒的智力努力象征。托马索笔下的休肖像是已知最早的戴眼镜男子形象。

事实上,这最后一个细节是个错误,是时代错误。休去世的时间比这项发明早了几十年:两个放大镜通过手柄上的铆钉绑在一起。但它告诉我们托马索想让我们了解休的什么:阅读和写作对于我们应该如何看待他至关重要。在他关于彩虹的论文中,还有谁能比罗伯特·格罗斯泰斯特——休的同时代人,另一位在有生之年无法戴上眼镜的读者——更能模糊地瞥见新兴的光学折射科学可能开启的可能性:

光学的这一部分,如果被充分理解,向我们展示了一种方法,我们可以使非常远距离的物体看起来非常近,以及近距离的大物体看起来非常小,而远处的小物体我们可以看得像我们想要的那样大,因此我们有可能在难以置信的距离阅读最小的字母,或者数沙子、谷物、草,或任何其他如此微小的东西。

但这里的休不是在数沙子、谷物或草。铆钉眼镜告诉我们,他是一个文字工作者。

作为一名作家,休的作品将围绕圣经画出一个狭窄的轨道。他将创作一套纪念碑式的圣经注释,这些注释将持续到近代早期,以及一本巨大的”校正本”(correctorium)——列出不同版本圣经的变体——但这本不会流传下来。在格罗斯泰斯特那种离心式智力冲动之外,休的写作提供了不同的东西:耐心、专注。让我们把他视为格罗斯泰斯特极繁主义旁边的细密画家。让我们想象休,不是拿着一张写字纸,而是面前摆着一本圣经。但让我们仍然想象那副眼镜,不可能地穿越时间倒流,夹在休的鼻子上,使他能够像筛沙子、谷物或草一样筛选这本圣经的文字。因为休将是第一个为圣经制作对照索引的人,将这本书分解并重新排列成其词语的字母索引。

那么,这就是我们的主角,两位助产士将在大约1230年前后同时、独立地将索引带到这个世界上。但到目前为止,我们还没有背景,也没有推动我们走向结局的情节。罗伯特、休:他们的动机是什么?如果相隔数百英里的两个人要在同一时间偶然发现索引,那么索引的理念必定存在于空气之中。背景是什么,需求是什么?先例是什么?让我们暂时让两位主角在后台等待,等待他们的登场,而我们停下来思考一下书籍的版面设计,它们呈现文本的方式。

想象一本书。一本平装书,一本小说。现在想象它的某一页,在书的中间;不是章节的开头或结尾,只是中间的某个地方。在你的脑海中,这一页看起来是什么样子?一个宽大的单栏文本,周围是空白?两边是否对齐形成笔直的边缘?也许空白会对文本块进行一些侵入:当段落结束而没有到达边距时,从右侧咬进来一口;当下一段开始时,从左侧啃进来一小口。页码——在哪里?右上角,还是在正文下方居中?这就差不多是全部了:现代散文的标准页面。

但这绝不是唯一的标准。想象一种不同类型的书:这次是一本参考书——也许是百科全书,或者双语词典:你会用来查找东西的那种书,但不太可能从头到尾阅读。现在书被用作许多离散信息片段的容器,而不是单一的连续叙述,页面布局会发生什么变化?文本现在是多栏的吗?也许它被大量缩写,单词被简化为斜体的小块,n. 代表名词,d. 代表去世。也许它点缀着交叉引用,加粗,(括号)。词条是如何标记的?不同的字体还是更大的字母?或者也许是边距中的某些东西,一个项目符号或一个 • ☞ 指示符(manicule),那个蟒蛇式的指向手指,告诉我们这是一个新条目、一个新信息单元的开始?在文本块上方可能会有一个页眉(running head),告诉我们可以在这一页上找到什么,或者我们在字母表中走了多远。

所有这些特征都与我们的故事有关。毕竟,索引并不是单独到来的,而是在十三世纪初前后几十年内蜂拥而至的整个阅读工具家族中最年轻的成员。它们都有一个共同点:它们都旨在简化阅读过程,为我们使用书籍的方式带来新的效率。因此,要理解为什么这个闯入者家族会突然一起涌入页面,我们需要理解对速度的需求。

“蒙福的主,你使所有圣经都为我们的学习而写成;求你赐予我们,使我们能够以这样的方式聆听它们,阅读、标记、学习,并在内心消化它们。”我们暂时向前跳跃了几个世纪,正好赶上听到坎特伯雷大主教告诉我们要慢下来。这些话构成了被称为短祷文(collects)的简短祷告之一的开头,由托马斯·克兰默(Thomas Cranmer)收录在《公祷书》(1549年)中,旨在作为圣餐仪式的一部分诵读。聆听、阅读、标记、学习并在内心消化:这就是我们应该如何接受圣经。在大多数情况下,这一连串建议中的术语可以从字面上理解。今天的读者可能不像克兰默时代的会众那样习惯于标记——在书中写字,但聆听、阅读、学习:这些都是简单明了、不足为奇的。人们还能期望以什么其他方式来理解圣经呢?但在内心消化带来了一些更难、更具启发性的东西。克兰默当然不会期望信徒吃掉他们的书。那么这个隐喻意味着什么?当然是滋养——圣经提供精神食粮,就像食物为我们提供身体营养一样。圣奥古斯丁在给一个修女团体写信时也提出了同样的类比,“不要只让你的嘴巴进食,也要让你的耳朵饮用上帝的话语”。但克兰默的隐喻肯定意味着更多的东西,我们可以称之为反刍,这个词本身的意义最初与消化有关,但已经被隐喻性地扩展为表示一种心理过程:思考、考虑。

倾听、阅读、标记、学习并内化消化。一个详细而具体的计划。毕竟,我们通常是如何阅读的?在上班路上的公交站之间匆匆翻几页;在午休时间匆匆浏览,同时试图忽略手机的提示音和铃声;在一天结束时,在睡意袭来之前匆匆读上几页。我们大多数时候是见缝插针地阅读。我们在间隙中阅读,试图将工作、家庭——生活——塞进一天中狭窄的时间段里。但倾听、阅读、标记、学习并内化消化:这些词语中隐含着耐心、缓慢的理念,一种时间充裕的感觉,或者说阅读——至少是灵性阅读——是一种超越我们通常紧张的时间经济的活动。这是对一种古老模式的呼唤。如果我们将工作和家庭从等式中剔除,如果没有通勤,几乎没有其他娱乐,如果我们将图书馆精简到只剩必需品(圣经;也许还有几本神学著作),如果阅读是我们唯一的责任,不仅是现在,而是终生,我们会如何阅读?克兰默,讽刺的是,考虑到刚刚发生的修道院镇压,正在要求我们阅读,或者倾听课程,就好像我们生活在修道院时间的规律、永恒的节奏中一样。

修道院将阅读置于日常生活的中心。在半夜起床祈祷后,本笃会规则规定修士们应该投入两个小时的阅读,之后他们可以回去睡觉,“或者如果有人可能想要阅读,让他自己阅读,以不打扰其他人的方式”。在用餐时间,一位修士将被指定向其他人朗读,其他人必须保持绝对安静,“以便听不到任何窃窃私语,除了朗读者的声音之外没有任何声音”。阅读——和倾听——具有绝对的优先权。修女院的情况也是如此,圣凯撒里乌斯规定在清晨留出两个小时用于阅读,并指定一名朗读者在用餐时和修女们日常编织时成为唯一可听到的声音。如果哪位姐妹发现自己昏昏欲睡,那就有麻烦了:“如果有人昏昏欲睡,她应该被命令站立,而其他人坐着,这样她就可以驱散睡意的沉重。”注意力是被强制执行的。经文不应该成为背景噪音,不应该像安静地放在房间角落的收音机。在修道院传统中,阅读就是冥想,不是学习的手段,而是目的本身,在一生有序的奉献、虔诚的秩序中无休止地重复。

虽然中世纪的修道院读者可能在内心消化经文,但他们可以说是张着嘴吃饭的。冥想式阅读不仅仅调动眼睛这一种感官。正如历史学家让·勒克莱尔(Jean Leclercq),他本人也是一位本笃会修士,所说的那样,“在中世纪,人们通常通过用嘴唇说话来阅读,至少是低声说话,因此听到眼睛看到的短语”。阅读涉及对文本图像的敏感性,因为手指在页面上移动,对词语在嘴唇上低语时留下的肌肉记忆的敏感性,对大声低语的词语声音的敏感性。回顾他在四世纪末第一次遇到米兰主教安布罗斯(Ambrose)的情景,奥古斯丁记得注意到安布罗斯阅读的奇特方式:“他的眼睛会扫过书页,他的心会审视其含义——然而他的声音和舌头保持沉默。”这——默读——不正常,奥古斯丁想知道是什么促使安布罗斯采用这样的做法。(是为了保护他的声音吗?还是一种避免对他正在阅读的文本进行不必要讨论的方式?)十世纪的戈尔兹的约翰(John of Gorze)则不同,据说他不断地研读诗篇,发出柔和的嗡嗡声”in morem apis”:像蜜蜂一样。正是约翰这种嗡嗡作响的沉浸式、感官参与,而不是安布罗斯的沉默,成为中世纪修道院阅读的典范。

但读者不会永远像蜜蜂一样。在约翰嗡嗡作响的一个世纪后,教皇格里高利七世的集权改革要求更加专业化的神职人员。教会官员现在应该是训练有素的管理人员,不仅精通经文,还要精通会计和法律原则。1079年的教皇法令命令大教堂应该建立学校来培训神父,虽然这些学校主要在单一教师的控制下运作,学生愿意长途跋涉去跟随有声望的大师学习,但有时需求会超过供应。在少数几个中心——博洛尼亚、巴黎、牛津、剑桥——学生和教师开始将自己组织成本质上是行会的组织,他们将其称为universitas scholarium或universitas magistrorum et scholarium。大学诞生了。

虽然修道院教学的重点是安静的沉思,但在学校和大学里,学生们正在接受宗教或世俗行政职业的培训,新的教学方法开始占据主导地位。辩论、引用权威、朗读评论(一种现在有着熟悉名称的形式:讲座(lecture)):经院学习将倾向于外部展示而非内在启示,倾向于智力敏捷性而非无休止的冥想。大学读者需要页面上的新工具,需要在散文块中有效找到文本片段——一个词、一个短语——的新方法。

与此同时,在十二世纪,日益增长的无根城市人口,以及异端教派的威胁,使教会确信需要重新强调布道。一种新的宗教修会模式应运而生:托钵修会。方济各会和多明我会修士生活贫困(mendicant 源自 mendicans:乞讨),他们不是修道士而是修士——来自 freres:兄弟——不是隔离在偏远的修道院中,而是在更广泛的人群中工作,传福音,布道,不是用拉丁语,而是用人们的日常语言。对交流、说服——对布道——的重新关注,需要与大学中实践的文本敏捷性相匹配。同样快速、有序的思考圣经的方式:善思者善言。传道者和教师:如果书籍本身要满足这些新读者的需求,就必须改进。它的页面需要重新设计,用颜色编码,布满标记和分隔符,旨在高效地提供信息——碎片化、标记化。新工具,首先是 distinctio(区分),然后是索引,将被设计出来,为这些敏捷、苛刻的读者提供的不是路径,而是某种即时的、非线性的东西——虫洞——穿越圣经。

然而,首先,文本需要被分割。普林尼的目录之所以有效,是因为《自然史》分为三十七卷。方便的是,圣经当然也是类似的结构。它由旧约和新约的各卷书组成,一些中世纪的交叉引用仅使用这些。引文旁边的边注”以西结说”,告诉读者该段落来自以西结书。但如果有人真的想查找这个呢?以西结书绝不是一本短书。记住我们关于提图斯皇帝因搜索无效而沮丧退休的幻想。如果十三世纪的传道者和教师不想经历类似的挫折,他们将需要一种比简单的”以西结说”更接近所需目的地的方法。比书卷更细粒度的东西,一个可以在整个学术界共享的系统。

[图9] 显示了一页手稿,取自马可福音的注释,制作于十二世纪最后二十五年,现藏于大英图书馆。图像显示了第一页,在注释本身开始之前。仅仅通过观察它——左边距向下延伸的罗马数字,每个数字旁边的短(ish)段落,它出现在书的前面这一事实——应该可以猜出这是什么。顶行用红色字体介绍这一页为 capitula——章节——马可福音的章节。现在人们可能称之为目录。

像现代目录一样,它被分解成若干部分,每个部分都从新行开始排列,红色和蓝色墨水交替的大写首字母通过将视线吸引到每个新部分的开头来帮助眼睛。还有一个段落标记——¶,现代文字处理软件中仍在使用的段落标记——用红色绘制,表示在单个条目内发生的中断。该目录将马可福音分解为章节,总结其事件并在左边距用红色数字编号。

然而,任何试图将这些章节映射到二十一世纪圣经上的人很快就会发现它们并不完全匹配。首先,只有十四章,而不是我们今天在马可福音中找到的十六章。每章包含的情节也与现代划分不太一致。例如,[第3章] 的条目写道:

- 门徒掐麦穗;他医治枯手的人;拣选十二使徒;论别西卜,鬼王。

在现代圣经中,马可福音第3章确实包含了枯手之人的故事、使徒的委任以及耶稣谈论别西卜的内容。然而,它不包含的是门徒摘谷物的场景。那发生在[第2章]的结尾。这份十二世纪的注释是在圣经分章之前制作的,当时圣经划分为短文本单元还没有成为广泛共享的惯例。在大学教学、教会法培训、引用和辩论的新背景下,很容易看出一个标准系统,某种普遍的东西,是多么迫切需要。

这项任务落到了英国神职人员斯蒂芬·兰顿身上。兰顿后来成为坎特伯雷大主教,在与国王的争执中发挥了重要作用,这些争执最终导致了大宪章的诞生;然而,在世纪之初,他是巴黎的一名教师。他的分章工作不晚于1204年完成,是在那里进行的,也许是应大学的要求。随着学生完成学业并返回各自的国家,兰顿的系统传遍了整个大陆。二十年后,当巴黎的 scriptoria(抄写室)——抄写作坊——即当时的出版社——开始将其纳入他们大量生产的圣经中时,其普遍性得到了进一步保证。

经文的划分还需要再等几个世纪,直到1550年代早期罗伯特·埃斯蒂安(Robert Estienne)的印刷版本才出现,但兰顿(Langton)的章节划分——也就是我们今天仍在使用的章节——提供了一个快速、准确的参考系统。它们节省了课堂时间,也让我们第一次看到了休(Hugh)在将圣经拆解为单个词汇时所使用的定位符。兰顿的章节将构成两种排序系统之间映射的基础,即圣经顺序与字母索引之间的映射。我们很快会对此进行更多讨论。不过现在,是时候考虑另一页内容了,并介绍distinctiones这一体裁,它是索引的前身。

在十二世纪后半叶的一次教会会议上,与会代表们聆听了伦敦主教吉尔伯特·福利奥特(Gilbert Foliot)的布道。福利奥特以一个类比开场:基督就像一块石头。为了阐明这一点,福利奥特列举了一系列圣经中的石头,从诗篇118篇(“匠人所弃的石头已成了房角的头块石头”)到雅各用作枕头的石头(创世记28:10-22),再到在尼布甲尼撒梦中击碎假神的石头(但以理书2:34-35)。在每个阶段,福利奥特都会停顿,引申这些不同实例的隐喻含义,用每一个来为他的开场类比投射新的光芒,通过从各种角度审视来丰富它。坐在会众中的学者康沃尔的彼得(Peter of Cornwall)全神贯注地观看,对福利奥特修辞的耀眼流动感到敬畏,它如此灵活地在圣经中流畅、轻松地跳跃。多年后,彼得回忆起这次经历,记录下他对这场布道如何”从起点出发又返回同一起点,来回穿梭”的记忆。福利奥特的演说光彩夺目、博学多识,“用词句之花装饰,并由大量权威文献支撑”。但彼得意识到,其优雅的关键在于组织方式:“整个布道通过某些distinctiones而变化多端。”

福利奥特的布道基于distinctio的原则,即选取一个主题——这里是石头——并对其进行解剖,将其展开为各种不同的含义,就像词典条目会列出附加在单个词上的多重含义一样。同样像词典定义一样,这些distinctiones可以被收集在一起,编纂成一大卷。distinctio合集可以储存大量这些单独的圣经分析,通常有数百条,作为布道的资料来源或思想的宝库。然而,与词典条目不同的是,单个distinctio并不打算做到详尽无遗。它的工作不是定义一个词;相反,在其对多重含义的安排中,它提供了一种易于记忆的格式,一系列阶段性标记,本质上是一篇微型布道。正如玛丽·卡拉瑟斯(Mary Carruthers)所说:

为了布道而将内容划分为distinctiones,与其说是一种客观分类的手段,不如说是一种轻松混合和融合各种内容的方法,并能够知道你在作品中的位置。一个简单、严格的排序方案对于演说实践至关重要,因为它提示了”路径”……它使演说者能够扩展一个观点,进行离题,并进行各种即兴的修辞旁白。

每个distinctio都是一个记忆辅助工具(aide-mémoire),一个关于特定主题的井然有序、简明扼要的提示卡。

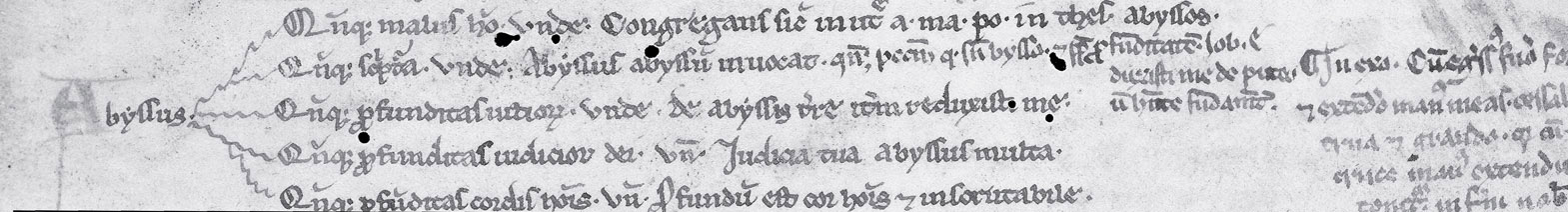

不同的合集采用不同的方式在页面上呈现其分析。彼得·康托尔(Peter the Chanter)的Distinctiones中使用的图解呈现方式——这是该体裁最早的例子之一——也许最清晰地说明了单个distinctio实际上是如何工作的。彼得的合集包含大约600个条目,按字母顺序从Abel到Zelus排列,将每个主题展开为一种原始的树状图。以主题Abyssus(意为深度)为例([图10])。这里用红色标注的标题词引出五条波浪线,每条线通向该术语可能被理解的一个不同含义——上帝公义的深度,或人心的深度——随后是提取这一特定含义的圣经片段:“他把深渊[abyssos]积蓄在仓库里”(诗篇33:7),“深渊[abyssus]与深渊[abyssum]响应”(诗篇42:7),等等。不难想象这作为像福利奥特那样的布道辅助工具:一个视觉辅助,比一段文字更容易记忆。它提供了基础的保障,即脚手架——秩序、博学——但为即兴发挥留出了空间,让布道者可以选择或放弃特定元素,从中衍生出他们自己优雅的口头表演。

当康沃尔的彼得听到福利奥特的演讲时,他深受启发,开始编纂自己庞大的distinctiones(区分集)作为传教士的辅助工具。彼得的Pantheologus(全神学)长达约一百万字,今天看来可能令人生畏,但如果认为最早的使用者也会这样想就错了。约瑟夫·戈林指出,虽然现代学者从历史角度研究中世纪手稿时可能会从头到尾阅读,但”大多数distinctio集似乎并非为连续阅读而设计”。这无疑是正确的,但distinctiones还隐含地表达了关于阅读的更深层含义:它们期望我们也以摘录形式阅读其他书籍。与修道院阅读训练的刻意单调——用一生时间耐心地反复研读圣经——截然不同,每个distinctio都会引导使用者对源材料进行一系列有针对性的突袭——《诗篇》中的一句话;也许是某部福音书中的一个意象;《创世记》中的一个时刻。每个distinctio都在圣经上投射出不同的形状——一片独特的雪花——它自己独特的阅读模式。

因此,distinctio集证明了一种可以被视为索引式(indexical)的阅读类型。正如我们在引言中看到的,目录尊重并反映即将出现的书籍顺序。它说,如果你从头到尾阅读,这就是你将遇到的内容以及遇到的时间。另一方面,索引对有序阅读没有任何说明。事实上,如果我们想从索引重建一本书的顺序,我们需要一个电子表格和极大的耐心,整个过程可能比直接从头到尾读这本书花费的时间还要长。distinctio同样提供的不是书籍的地图,而是创造性阅读时刻的思维导图(mindmap)。它既不系统也不按时间顺序,而是联想式的,由一个单词或概念引发,不可预测地向多个方向发散。我们正在接近现代书籍索引的概念。如果我们拿彼得·尚特尔关于Abyssus的distinctio,去掉引文,用告诉我们在哪里查找它们的定位符替换,会发生什么?distinctio仍然服务于与索引标题词不同的目的。它专注于术语的含义而非实例,是阐明而非列举。然而,在格罗斯泰斯特这样的实验主义者手中,distinctio集提供了一种可以被重新利用、升级改造成新事物的格式。

于是我们终于迎来了主角罗伯特和休的登场。格罗斯泰斯特的出身既卑微又模糊。他大约在1175年出生于萨福克,可能出身于佃农家庭。这是一个卑微的开端,即使在他一生的服务和成就之后仍会被人诟病——作为林肯主教,他的下属会公开抱怨这样出身低微的人被任命在他们之上。但格罗斯泰斯特的背景细节——对他的同辈如此重要——现在已经失传。甚至不清楚格罗斯泰斯特是姓氏还是在罗伯特的能力显现后被冠以的绰号。Grosse tête:大脑袋。在十七世纪,教会历史学家托马斯·富勒声称格罗斯泰斯特”因其脑袋之大而得姓,有巨大的储存空间来接收,以及大量的脑力来填充它”。无论如何,罗伯特的巨大智力很早就被认可了。在获得一些学校教育后,也许得到了当地贵族的支持,年轻的罗伯特进入赫里福德主教的服务,带着历史学家威尔士的杰拉尔德的推荐信到达:

我知道他将在各种业务和法律决策以及提供治疗以恢复和保持您的健康方面为您提供巨大支持,因为他在这两个学习分支中都有可靠的技能,这在当今是最受重视的。此外,他在人文学科(liberal arts)方面有坚实的基础和广泛的阅读,他以最高的行为标准来装点这些。

即使在这里,我们对年轻格罗斯泰斯特最早的真实一瞥中,他的”广泛阅读”,他学识的百科全书式性质——商业、法律、医学、人文学科——已经是吸引赞助人注意的特质。

格罗斯泰斯特将服务于两位主教:赫里福德和林肯。也许他还会在牛津学习;也许他会在巴黎教书。与他的青年时期一样,他的中年岁月必须透过模糊的镜子来观察,证据粗略、不可靠。我们确切知道的一件事是他开始写作。科学著作:《论历法》、《论行星运动》、对亚里士多德《后分析篇》的评注。当我们最终确定他的位置时,已是1220年代末,罗伯特现在五十多岁,在牛津向学者和市民布道,并在新建立的方济各会修道院讲学。也是在这里,格罗斯泰斯特正在编纂他的Tabula distinctionum(区分表),这是对一生无限阅读的详细、甚至生动的主题索引。

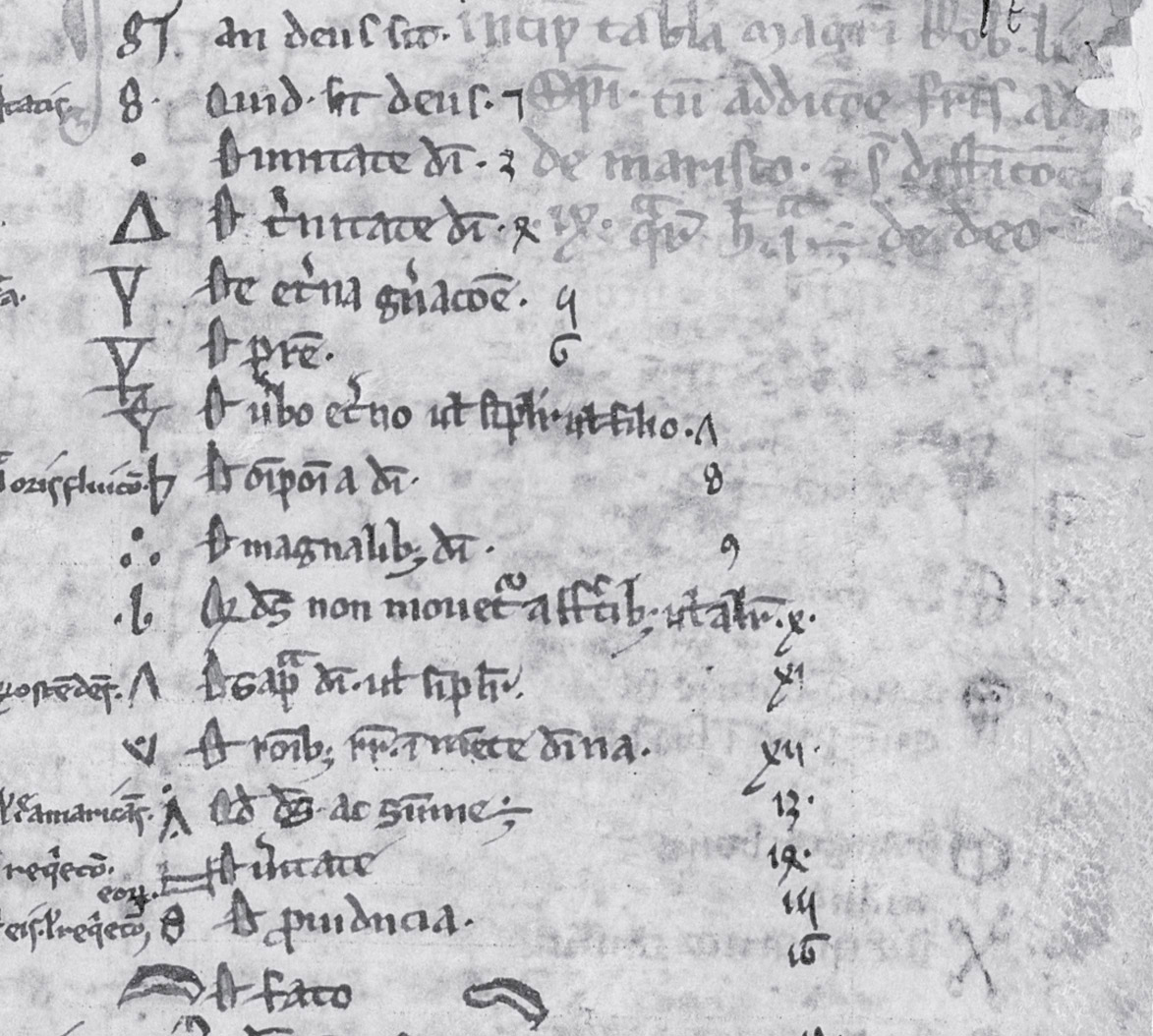

格罗斯泰斯特的索引现在仅存一份不完整的副本,这份手稿保存在法国东南部里昂的市立图书馆中。一行红色墨水的标题写着:“林肯主教罗伯特大师的表格,由亚当·马什修士协助完成。”在标题下方,一列符号——点、曲线、几何图形、小插图、太阳、花朵——向下延伸,然后继续以三列的形式延续了另外四页。每个符号都对应一个概念:永恒、想象、真理……这些是格罗斯泰斯特索引的主题或科目。与彼得·尚特按字母顺序排列的distinctiones不同,格罗斯泰斯特的Tabula是按概念排列的。这些主题共有440个,被分为九个顶级类别,更广泛的主题如心智、被造之物、圣经。因此,以格罗斯泰斯特的第一个类别上帝为例,它被细分为三十六个主题:上帝存在、上帝是什么、上帝的统一性、上帝的三位一体等等。

Tabula的第一部分只是主题及其指定符号的列表。本质上,这是一把钥匙,一种记住每个小符号代表什么的方法。这些符号设计得简单但独特,是一种格罗斯泰斯特在阅读时可以在书页边缘快速记下的速记符号。每当某个特定主题出现时,他就可以在旁边划上相关的符号以便日后参考。有时它们与主题有明确的关系——圣三位一体是一个三角形;想象是一朵花——但考虑到这个系统涵盖数百个主题,不可避免地有些符号看起来是任意的。S·哈里森·汤姆森是第一位真正关注格罗斯泰斯特索引的现代学者,他简洁地总结了这些符号的多样性:“希腊和罗马字母表中的所有字母都被使用了,还有数学符号、组合的常规符号、黄道十二宫符号的变体,以及额外的点、笔画和曲线。”在格罗斯泰斯特的图书馆里,每本书都会装饰着这种图画式的注释,成千上万的符号沿着页边向下延伸,就像表情符号流一样。

但这还不是索引,只是它的序言。在五页的符号及其含义列表之后,Tabula回到起点,准备正式开始。现在每个主题将按顺序再次出现。然而这一次,每个主题不再仅仅是列表中的一项,而是展开为自己的数据集。每个主题下方是一系列引用,即定位符(locators),首先是《圣经》段落,然后是教父著作,最后在右侧单独的一栏中是异教或阿拉伯作家的著作。一个标题词和一系列定位符。格罗斯泰斯特的Tabula不仅仅是一本书的索引;它是一个多本书的索引,一个主题索引,其雄心是要像其创造者的思想一样百科全书式。

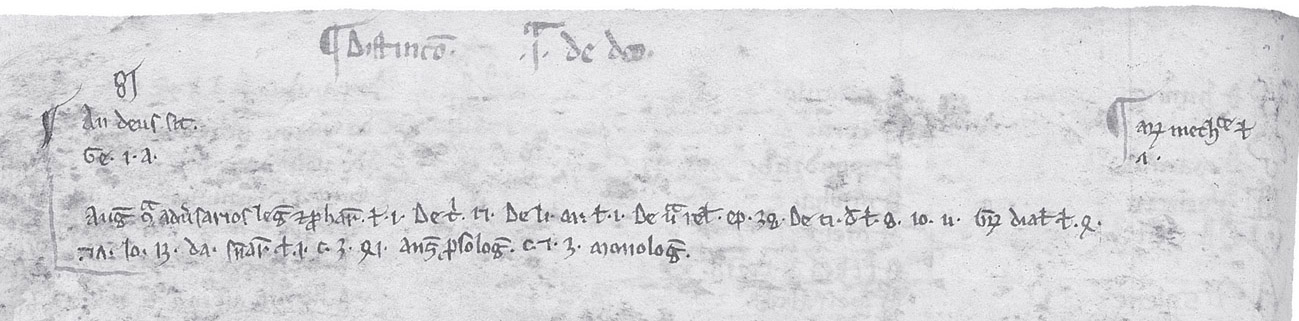

检查第一个条目——an deus sit(上帝存在)——将让我们了解这个表格是如何运作的。很自然地,条目以主题和格罗斯泰斯特为其设计的符号开始,然后转向定位符列表。展开缩写后如下(其中ł表示liber,即书):

an deus sit

ge· 1· a·

augustinus contra aduersarios legis et prophetarum· ł·1· De trinitate ·12· De libero· arbitrio· ł’·1· De uera religione· epistola· 38· De ciuitate· dei ł·8· 10· 11· gregorius dialogi ł·4 ·27· Ieronimus· 13· damascenus· sentenciarum ·ł·1· c· 3· 41· anselmus prosologion· c· 2· 3· monologion·

[右边空白处] aritstoteles methaphisice ł·1·

这一切的意思是,如果读者想了解更多关于上帝存在这一命题的内容,他们可以从查看《创世记》第一章的开头开始(即”ge. 1. a”)。在这里,他们当然会找到”起初,上帝创造天地”,提醒他们任何被创造的事物,都必须有一个先于它存在的创造者。然后Tabula引导读者查阅奥古斯丁的各种著作——例如《上帝之城》(De Civitate Dei)的第8、10和11卷——或格列高利的《对话录》,或杰罗姆,或大马士革的约翰,或安瑟伦。对于那些准备探索非基督教思想的读者,Tabula建议查阅亚里士多德《形而上学》(Metaphysics)的第一卷,在那里他们会发现这位哲学家讨论第一因(primary causes)的概念。

今天我们可以试用这个索引,像格罗斯泰斯特那样使用它,这要归功于他拥有的一些书籍至今仍然保存着。因此,在格罗斯泰斯特自己的《上帝之城》副本中查找其中一个引用——这本书现在保存在牛津的博德利图书馆——我可以翻到第8卷,用手指沿着页边向下移动,直到找到该主题的符号(看起来像一条蛇拿着机关枪,或者眯着眼看,像字母ST)。在文本的这一点上,奥古斯丁正在论证上帝的存在不能用物质术语来思考,而最伟大的哲学家们一直都理解这一点。

在我面前摊开格罗斯泰斯特的奥古斯丁著作,笔记本电脑上打开《索引表》(Tabula)的扫描件,我可以轻松地尝试反向操作。同一段边注中出现了另一个符号,看起来像一张三条腿的桌子,标注着同一段文字。它代表主题de videndo deum(《论见神》),果然,翻到《索引表》中的这个主题,参考文献列表中包含了《上帝之城》(De Civitate Dei)第8卷。同时拥有格罗斯泰斯特的《索引表》和他保存下来的一些书籍,让人既能看到索引如何运作,也能了解他如何编纂索引。一旦书籍用主题符号标注完成,填写索引就只需依次浏览每个符号的边注,记下参考文献即可。

现存的索引并未完成。索引正文中只处理了最初主题列表中的前几百个条目。菲利普·罗斯曼推测,《索引表》只完成了一半就被格罗斯泰斯特的一些学生抄写了,其中几位随后被派往里昂的方济各会修道院讲学,因此手稿出现在那里。也许格罗斯泰斯特打算将《索引表》作为一项永久性的进行中工作,可以在一生中不断扩充,而里昂手稿只是一个快照,定格在抄写时刻,当时格罗斯泰斯特还有几十年的阅读生涯在前方。事实上,正是手稿未包含的那些书籍——我们知道格罗斯泰斯特熟悉的文本——让我们能够为现有副本断代。例如,格罗斯泰斯特众多文学成就之一是从希腊语翻译了亚里士多德的一部作品,即《尼各马可伦理学》(Nicomachean Ethics)。如果他在翻译这部作品时仍在编纂索引,我们会期望在《索引表》的引文中看到对它的某些引用。正是通过这样从我们所知的格罗斯泰斯特作为读者的生平倒推,我们才能将里昂《索引表》断代为约1230年。

目前尚不清楚格罗斯泰斯特是否打算让他的索引供自己和核心圈子以外的人使用。可以确定的是,《索引表》的最终形式远不止是为时间紧迫的传教士提供的一套速记笔记。相反,它是一件严肃学术研究的工具。使用者需要手头有原始文本;需要时间查找参考文献;需要自己决定如何解释一个主题被使用的各种含义。此外,格罗斯泰斯特的索引过于全面,无法作为便捷的布道辅助工具。每个主题都有数十个实例,格罗斯泰斯特的范围远比我们之前见过的distinctiones(区分集)更加宏大。涵盖圣经、教父著作和古典哲学,更不用说阿维森纳和安萨里等伊斯兰思想家,这部包罗万象的《索引表》是十三世纪的搜索引擎,羊皮纸上的谷歌,或者说是一个发散透镜,将其主题在整个已知文献中爆炸式展开。但当格罗斯泰斯特在牛津方济各会士中填写他的边注时,海峡对岸的索引即将再次诞生。一种不同的模式,与格罗斯泰斯特的《索引表》一样详尽——甚至更甚——但它以前所未有的专注力将注意力集中在单一文本上。1230年,一位新院长将接管巴黎的多明我会修道院。休登场了,那种会戴眼镜的人。

如果你曾去过巴黎并参观过先贤祠(Panthéon)——左岸那座巨大的圆顶陵墓,法兰西共和国的英雄们长眠于此——你很可能站在台阶脚下,欣赏过沿苏弗洛街(Rue Soufflot)向西望向埃菲尔铁塔的景色。这个区域现在建筑密集,交通喧嚣,道路两侧高大的奥斯曼式街区投下阴影,底层是商业店铺:一家眼镜店、一家房地产中介、几家咖啡馆,拥挤的桌子延伸到人行道上。因此很难想象,如果你800年前站在同一地点,你会正好在圣雅克多明我会修道院(Dominican friary of St Jacques)的南墙外。圣雅克街(Rue Saint-Jacques)如今向北延伸至索邦大学,其名称提示着我们过去,但几乎没有其他东西能让我们想起曾经赋予这个繁忙都市地点特色的宁静——回廊、礼拜堂、花园。然而在十三世纪,在圣雅克修道院的图书馆里,修士们正在一项非凡的项目上精心工作。

时间是1230年,这座修道院和多明我会(Dominican Order)本身一样,刚刚建立不到十年。新任院长雨果——现在我们称他为休,他的名字被历史英语化了——是一位三十岁的知识分子。他在现在的法国东南部长大,圣谢尔镇,具有讽刺意味的是,这里距离里昂仅几英里之遥,而格罗斯泰斯特的《表格》(Tabula)最终将在里昂安息。然而到1230年,休已经在巴黎度过了他人生的一半以上时光,他十四岁时来到这里学习,然后在大学任教。他在修道院只会待五年。他的才华已经引起了教皇的注意;外交生涯在前方等待着他。但是,当他在圣雅克修道院期间,休将监督一个宏大的项目,这个项目持久而深远的影响最终将使他后来更负盛名的工作黯然失色。因为正是在圣雅克修道院,在休的领导下,第一部圣经词语索引(concordance)将被编纂完成。

修士们分工合作。他们每人负责一个字母或字母的一部分,写出所有以该字母开头的单词,以及该单词的所有出现实例。他们用草稿形式书写,由多人执笔,留有空白和插入内容。这些稿件稍后会被整理在一起,排序,然后誊写整齐。这样的任务需要许多人手;需要监督和计划。完成后,圣雅克索引——拉丁文圣经的逐词索引——将识别超过10,000个词条并按字母顺序列出。它将从感叹词A, a, a(通常翻译为啊!或哎呀)开始,以Zorobabel(或Zerubbabel,公元六世纪犹大省长)结束。除了名字和感叹词,索引还将包括圣经的日常语言——普通名词、动词、形容词——对于每个词条,它将列出其出现的每一个实例,给出它出现的书卷、章节和章节部分。圣雅克的修士们采用了兰顿的章节划分法,但用另一项创新加以补充,旨在增加更细的粒度(granularity)。每一章被平均分为七个部分,标记为a到g。章节开头附近的单词可以给予子定位符a;中间的单词用d;结尾的用g。“起初”:创世记1a。“耶稣哭了”:约翰福音11d。

以第一个条目为例,索引给我们提供了以下数据行:

A, a, a. Je.i.c. xiiii.d. eze.iiii.f Joel.i.f.

展开缩写,这是在告诉读者,检索词A, a, a出现在耶利米书1的位置c(即章节中间之前),以及耶利米书14d、以西结书4f和约珥书1f。查找这些引用,果然会找到:

耶利米书1:6 我就说:哎呀,主耶和华啊,我不知怎样说,因为我是年幼的。

耶利米书14:13 我就说:哎呀,主耶和华啊!那些先知常对他们说:你们必不看见刀剑,也不遭遇饥荒;耶和华要在这地方赐你们长久的平安。

以西结书4:14 我说:哎呀,主耶和华啊,我素来未曾被玷污,从幼年到如今没有吃过自死的,或被野兽撕裂的,那可憎的肉也未曾入我的口。

约珥书1:15 哀哉!耶和华的日子临近了。这日来到,好像毁灭从全能者来到。

因此,那紧凑的半行文本包含了引导读者找到所需段落的一切信息,而字母顺序排列意味着任何检索词都可以在几秒钟内定位。圣雅克索引的另一个非凡特点是它的尺寸。尽管它包含了大量的参考信息,但由于大量使用缩写和页面上的五栏格式,它可以制作成一本小册子。牛津博德利图书馆的一个副本,大约是索引卡或市场上较厚智能手机的大小(稍短一点,略宽一些)。令人惊叹的是,这本小小的手写书包含了圣经中每个单词的位置信息。

然而,如果便携性是一个优势,它也带来了一个重大缺陷。如果我们从第一页取另一个词条,我们可以了解这个问题。以下是词条abire(离开)的前几个条目:

Abire, Gen. xiiii.d. xviii.e.g. xxi.c. xxii.b. xxiii.a. xxv.b.g xxvii.a. xxx.c. xxxi.b.c xxxv.f. xxxvi.a. xliiii.c.d

仅在创世记中就有十二个单独的引用。完整的列表跨越几栏,有数百个条目。在这种情况下——而且这种情况并不少见——索引实际上对定位读者可能要找的段落没什么用处,因为仍然需要做的工作量——所有那些翻页和在那些宽泛的章节划分中定位词条——仍然是不切实际的。

索引的承诺——作为一种能够带来新型阅读方式的工具——依赖于它能让读者在合理的时间范围内定位到某个段落。当读者面对的是一个未经分类、长达数十条目的列表时,索引就无法履行其作为查找辅助工具的基本功能。公平地说,如果圣雅克修道院的修士们犯了索引编制的大忌之一,那是因为他们实际上刚刚发明了这种形式。其他索引编制者就没有这个借口了。未经结构化的长串定位符仍然太常见,就像伊恩·克尔为纽曼枢机主教所写传记的索引中这个令人震惊的条目:

Wiseman, Nicholas 69, 118–19, 129, 133–4, 135, 158, 182–3, 187, 192, 198, 213, 225, 232, 234, 317–18, 321, 325, 328, 330, 331–2, 339, 341, 342, 345, 352, 360, 372–4, 382, 400, 405, 418, 419, 420, 424–7, 435–6, 437, 446–7, 463, 464, 466–8, 469, 470, 471, 472, 474–5, 476–7, 486–9, 499, 506, 507, 512, 515–17, 521, 526, 535, 540, 565, 567, 568, 569–72, 574, 597, 598, 608, 662, 694, 709.

伯纳德·莱文在《泰晤士报》上对这个索引表示不满,他怒斥道:“浪费空间在这种愚蠢的东西上有什么意义?它能起到什么可想象的作用?出版商怎么敢在’索引’这个崇高而有意义的标题下印刷它?”公平地说,出版纽曼传记的乔纳森·凯普出版社在下一版中大幅改进了索引;公平地说,多明我会修士们很快就开始制作第二版索引。

新的索引后来被称为《英格兰索引》(Concordantiae Anglicanae)或英文索引,因为它是由英国修士理查德·斯塔文斯比、约翰·达灵顿和名字很有趣的休·克罗伊登在圣雅克修道院编纂的。英文索引的创新之处在于为每个引用添加了一段上下文引文——我们现在称之为关键词上下文索引(keyword-in-context)或KWIC索引,就像谷歌图书的”片段视图”中看到的那种。以下是博德利图书馆收藏的英文索引片段中regnum(王国)的前几个条目:

Regnum

Gen. x.c. fuit autem principium .R. eius Babilon et arach

[创世记 10:10:他国的起头是巴比伦和亚拉];

xx.e. quid peccavimus in te quia induxisti super me et super .R. meum peccatum grande

[创世记 20:9:我们在什么事上得罪了你,你竟使我和我的国陷在大罪里?];

xxxvi.g. cumque et hic obiisset successit in .R. balaam filius achobor

[创世记 36:38:他死后,亚割波的儿子巴勒哈南接续他作王];

xli.e. uno tantum .R. solio te precedam

[创世记 41:40:只在王位上我比你大]。

有了新的索引,除了被告知书卷、章节和章节部分外,用户还可以一眼看到它出现的句子。

然而,英文索引并非没有缺点,其中最主要的是,由于有如此多的上下文引文,这本书现在膨胀到了庞大的多卷本规模。在第一版索引中可能只占半栏的条目现在要占四五行。对于一些最常见的词——比如上帝或罪——即使不为每个定位符添加句子,它们已经占了好几页,将其放大后,这本书的庞大规模就足以影响其实用性。因此,在世纪末之前,圣雅克修道院编纂了第三版,保留了片段视图,但将其缩减为三四个词,这种格式在接下来的几个世纪中成为了标准。因此,索引的故事是一个金发姑娘的故事:一本书太小,另一本太大,第三种格式终于恰到好处。

随着索引的成功,索引以一种不朽的形式进入了主流。为了了解它的规模,它所呈现的范式转变(paradigm shift),我们可以回想一下彼得·尚特尔为Abyssus所做的distinctio,其中列出了该术语的五个不同圣经实例。索引给了我们五十多个。而一本distinctio合集可能有几百个条目,索引则包含数千个。我们可能会怀疑这种容量是否真的是一个优势,至少对于以前可能使用过distinctiones的传教士来说是这样。尽管如此,到十四世纪初,distinctio合集已经过时,而牛津大学的神学硕士托马斯·沃利斯可以这样赞扬字母索引:

这种讲道方式,即通过权威文献的集束,是非常容易的,因为很容易获得权威文献,因为《圣经》的索引已经制作完成……按字母顺序排列,因此可以很容易地找到权威文献。

此外,在第一版圣雅克索引问世后的几年内,人们开始尝试索引形式。现在保存在法国北部特鲁瓦市立图书馆的两本选集(florilegia)——从教父或古代作者作品中摘录的书籍——都有详尽、清晰且易于使用的字母索引。它们由威廉·蒙塔古编纂,他于1246年去世,使它们成为圣雅克索引的近代同时代作品。

Montague的索引本质上是一种词语索引(concordance),尽管它们适用的作品远比《圣经》短得多。它们是单个词汇的高度详细的使用地图。然而,其他抄写员正在尝试索引形式的不同变体,将distinctio合集的部分方法——不追求全面性,而是挑选出一些关键主题——与词语索引的简单定位符相结合。被称为牛津林肯学院MS 79的手稿是一部名为Moralia super Evangelia或《福音书道德论》作品的四份现存副本之一,被认为是我们的老朋友罗伯特·格罗斯泰斯特的作品。林肯学院手稿——可能可以追溯到13世纪第二个25年——的特别之处在于它不是一个,而是两个索引。(事实上,有些奇怪的是,它有四个:前面两个,后面还有同样的两个,由不同的人抄写。)第一个是非字母顺序的,尽管它的关键词被松散地分组在一起,主题相似的条目彼此靠近。排序原则似乎是一个隐形的distinctio列表,一个去掉了标题词、波浪线和条目之间分隔的合集,因此一连串的罪恶——愤怒、不和、仇恨、诽谤、说坏话、谋杀、撒谎——现在无缝地流入一组美德——仁慈、耐心、宁静。紧接着——在同一页上以同样的笔迹——是一个更加细致的字母顺序索引,其重点不太关注抽象概念,而更多关注物质世界。

到了世纪中叶,字母顺序的主题索引已经出现。如果像E. J. Dobson推测的那样,格罗斯泰斯特的《道德论》在写作时就已经考虑到了索引,那么不久之后,读者就开始为那些没有这样规划的书籍添加自己的索引。在这里,也许我们认识到与这些中世纪读者的共同之处。我知道我有:在我课堂上使用的书籍中,几乎所有书籍都有一个页码列表——重要场景、有用的引文、精读段落——当我准备课程时用铅笔潦草地写在封面内页上。提取、导航、使用索引找到我们需要的词语:这是一种与大学本身一样古老的阅读方式。

“关于章节的章节就说到这里,我认为这是我整部作品中最好的章节。”

劳伦斯·斯特恩,《项狄传》

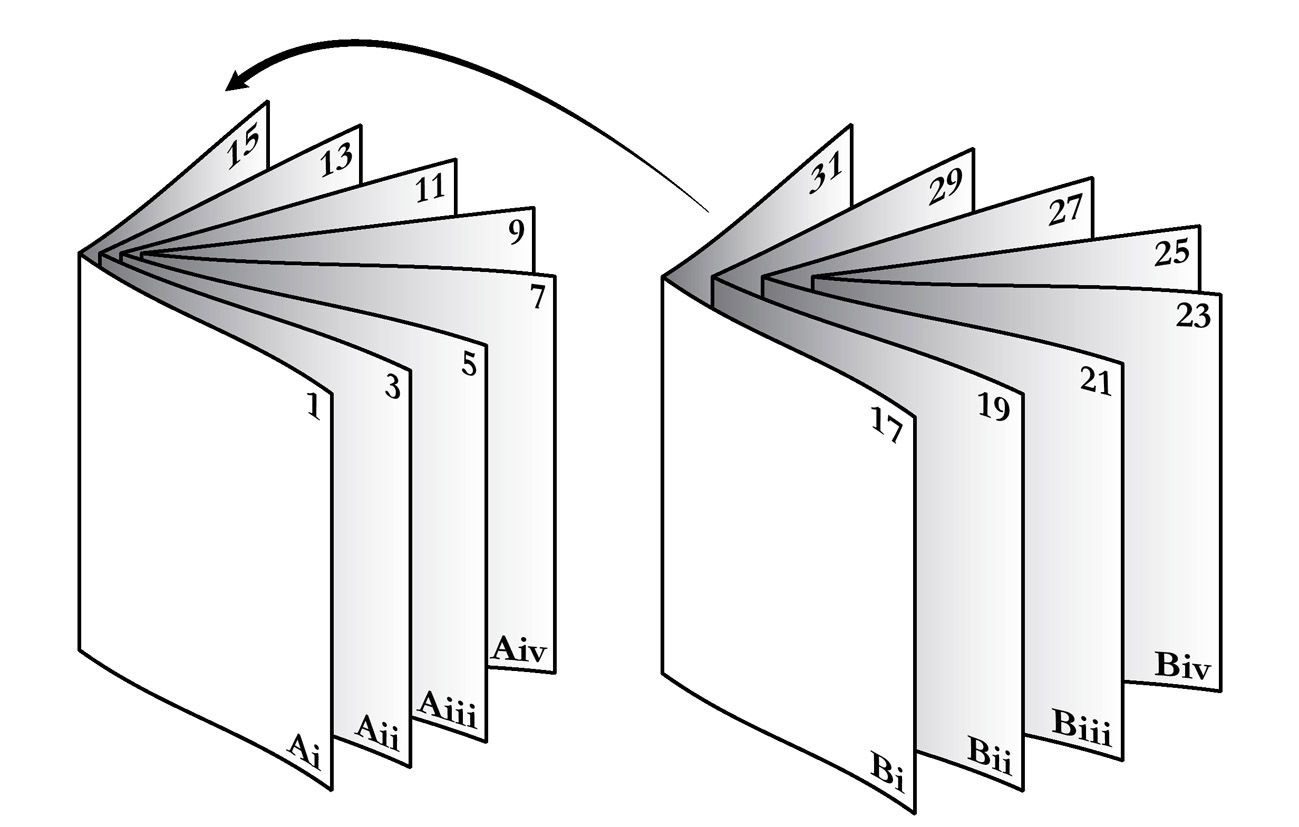

我在牛津的博德利图书馆,桌上摊开着一本小型印刷书。这是一篇布道文的文本,1470年在科隆由一位名叫阿诺德·特霍尔嫩的人的印刷厂印刷。这本书不比平装书大,文本本身很短,只有12页——24页——长。但坐在图书馆里,书摆在我面前,翻开第一页,我想这是我所经历过的最强烈的档案崇高感(archival sublime),那种难以置信的感觉——如此重要的东西,如此具有概念性意义的东西,竟然就在我的桌子上,与我自己的日常用品——笔记本电脑、笔记本、铅笔——放在一起。我竟然被允许拿起它、握住它、翻动它的书页,就好像它是我在火车站买的一本小说,这感觉令人惊讶。为什么它不在玻璃下,被封存起来,贴上标签并展出,让成群的学童可以看但不能碰?这种感觉有一个名字:司汤达综合症(Stendhal Syndrome),以法国小说家命名,他在访问佛罗伦萨时,描述了自己在如此接近文艺复兴大师墓地时所经历的心悸。我感觉自己快要哭了。

这篇布道文是由科隆卡尔特修道院的修士维尔纳·罗勒文克撰写的。罗勒文克后来因撰写《时间束》(Fasciculus temporum)或《日期小册》而闻名,这是一部从创世第一天到当下最前沿的世界历史,在本例中,罗勒文克告诉我们,1481年5月3日,奥斯曼帝国皇帝穆罕默德二世因其对基督教的邪恶行径而下了地狱。但当罗勒文克撰写这篇短篇布道文以在圣母玛利亚献堂节(11月21日)上宣讲时,这部冗长而复杂的《时间束》仍在创作中。然而,说实话,让这本书对我来说特别的,既不是罗勒文克,也不是他的布道。而是别的东西,关于这本书本身的东西,就在右边页边距,中间位置:一个单独的大写字母J。墨水略有渗透,印记稍微过重,使得这个字母有点模糊,没有正文文本块中哥特式字体的细节和清晰度。尽管如此,我更喜欢这个模糊的J。我宁愿它是这样——让我们称之为有个性——而不是它左边正文中那个J(晶莹剔透,完美的印记),那个J是Joachim这个名字的开头。我们页边距上的J与Joachim无关;它们像这样并排出现纯属巧合。事实上,我们的J根本不是一个J。它在那里作为一个数字——1——宣告这是书的第一页。我们的J是第一个印刷页码。它将彻底改变我们使用书籍的方式。在这样做的过程中,它将变得如此平常,以至于几乎从视野中消失,在每一页的边缘隐藏在众目睽睽之下。

索引是两个排序系统的工具,是其条目的字母顺序和页面的顺序之间的转换表。第一个意味着我们可以快速浏览到我们需要的标题词;第二个意味着,有了我们的定位符,我们可以轻松移动到它所指示的段落。第1章追溯了字母顺序的故事,在本章中,我们将研究定位符——页码、数字位置,甚至章节本身——它们以或多或少的精确度提供了我们通过索引进入作品的着陆坐标。

等一下!看看页码。该死!从第32页你又回到了第17页!你以为是作者的文体巧妙之处,只不过是印刷工的错误:他们把同样的页面插入了两次。这个错误发生在装订卷册时:一本书由16页的印张组成……当所有印张装订在一起时,可能会发生两个相同的印张最终出现在同一本书中的情况。

装订时的一次意外,同一叠页面被插入了两次。这是开启伊塔洛·卡尔维诺后现代小说《如果在冬夜,一个旅人》中令人眼花缭乱的叙事堆积的故障。从这里开始,事情迅速失控。其他书籍的页面出现了,侦探惊悚片的片段、意大利式西部片、契诃夫式自然主义、博尔赫斯式幻想……这是一部由复合中断构成的小说,一部反对秩序的小说。但在卡尔维诺的设定中,混乱源于书籍本身的形式,即手抄本。如果它没有正确构建,如果生产过程中出了问题怎么办?正如卡尔维诺所说,这是”时不时会发生的那种意外”。我们都遇到过印刷错误。也许我们遇到过其他错误,页面油墨过重或过淡,或者字体未对齐、歪斜。毕竟,一本书只是另一件大批量生产的技术产品。

大多数时候,当我们谈论书籍、文学时,我们心中并没有特定的形式。关注我们的不是实际的书籍、物质对象,而是抽象的文本——词语、情节、人物。你的副本或我的副本,第一版或廉价重印本,精装本、平装本或数字下载,都无关紧要:简最终还是嫁给了罗切斯特先生。但是,读者,不存在非物质的文本。无论它如何实例化——无论它采取什么物理形式——我们都需要知道它有效,它传递给我们的词语是正确的顺序。卡尔维诺的小说所做的是提醒我们书籍本身,通过移除它来突出其物理顺序——我们认为理所当然的东西。

当然,页码并不是贯穿书面作品的唯一序列。在我们历史的早期,我们看到亚历山大图书馆的文学评论家如何将荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》分成24卷——希腊字母表中的字母数量——以及圣雅克修士如何使用圣经的章节来编制他们的索引。这些是有意义的划分,对其文本敏感。它们试图在视角转换、主题改变或场景需要调整时分解动作。作为读者,我们仍然每天使用这样的划分——章节、部分——来定位自己在作品中的位置或衡量我们的阅读。然而,现代索引很少会效仿。简要看一下章节就能说明原因。

当我们阅读现代作品时——也就是说,比《奥德赛》或《圣经》稍微晚近一些的作品——我们通常会假设作者已经应用了自己的分章方式,章节划分是在写作时就计划好的,是一个意图单元。但情况可能并非总是如此:盖斯凯尔夫人会将她的小说以连续手稿的形式匆忙提交,将其分解为连载形式的工作留给她的编辑——可能是狄更斯。但公平地说,大多数作家确实会对这个问题进行一些思考。以亨利·菲尔丁为例,他1742年的小说《约瑟夫·安德鲁斯》分为四卷,其中第二卷以一整章的篇幅论述了作者为什么要将作品分成卷和章。菲尔丁将这种叙事的分割描述为类似于行业秘密,是小说家行会的神秘艺术,他将向未入门的读者揭示这一秘密。菲尔丁指出,章节间隔为漫长的旅程提供了驿站:“我们章节之间的这些小空间可以被看作是一个旅馆或休息处,读者可以在那里停下来喝一杯。”他接着说,许多读者每天的阅读速度不超过一章。因此,长度应该设定为读者在一次阅读中能够阅读的最小单元。通过说服读者在规定的时刻暂停,而不是在文本中随意停顿,章节划分”通过防止折页来避免破坏书籍的美感”。

菲尔丁在这里可能是半开玩笑的,但这个观点感觉是对的:总的来说,章节是基于我们作为读者的可用性的单元。不同的书籍、不同的体裁对此有不同的校准:睡前故事准时的半小时片段;惊悚小说或海滩读物短小而令人上瘾的片段。但应该清楚的是,章节主要是为了便于阅读,而不是便于搜索。作为索引定位器,它们缺乏精细度。我们在一次阅读中读到的文本量仍然是一个相当大的草垛,在其中寻找单个短语或细节的针。“作者通常应该分割一本书,就像屠夫应该分割他的肉一样,”菲尔丁夸张地说,“因为这样的帮助对读者和切肉者都有很大的帮助。”然而,索引编制者只能自己想办法了。

因此,在十三世纪结束之前,中世纪的索引编制者已经开始转向另一种类型的定位器,一种具有高度精细度的定位器,并且无论作者或编辑是否事先将作品分成章节,它都可以在任何作品中使用。然而,这种新的定位器将与文本建立新的关系。它不尊重思想的流动,相反,它会无情地冷漠,倾向于在中途拼接句子——甚至是单词。它的忠诚不是对故事或论证,而是对实体书籍。在接下来的章节中,或者也许我们应该说在接下来的页面中,我们将有理由思考我们的书籍是如何制作的,它们的物质性。什么是页、叶、印张、位置?它们的编号如何出错,在十四世纪或二十一世纪变得不可靠?

另一个图书馆,另一本旧书。现在是十二月中旬,傍晚时分。外面很冷,天很黑,冬雨拍打着窗户。但我很舒适,安逸,满足,正在寻找文字。这是剑桥大学圣约翰学院的图书馆。学生们已经放假回家了,这里除了我和图书管理员之外没有其他人,他给我带来了一盏灯、一个阅读架和一份手稿:圣约翰学院手稿A.12。它包含一部名为《编年史》的作品,由来自英格兰北部柴郡的一位名叫拉努尔夫·希格登的修道士在十四世纪中叶撰写。希格登的《编年史》是一本历史书,像罗勒文克的《小册子》一样,它的范围至少可以说是雄心勃勃的。正如它的第一位英语翻译者所说,它的跨度是”从世界的起源到我们的时代”。为此,希格登将古典、圣经和中世纪历史编织在一起,将它们全部融合成一个叙事,从地球分为三大洲(亚洲、欧洲和非洲)开始,到爱德华三世加冕结束。它立即获得了巨大的成功,成为中世纪的畅销书。今天仍有一百多份包含该作品的手稿保存下来,而且无法知道在随后的几个世纪中有多少手稿已经丢失或被毁。

那么文本就说到这里,但书本身呢?我面前的这本书制作于1386年,比希格登的原作晚了几十年。它有200多页,呈小麦黄色,边缘变成油腻的黑色,上面布满了制作它的动物皮肤的斑点。它们有中世纪手稿特有的霉甜皮革气味。像熏香,略带刺鼻。这种气味会粘在你的手指上,渗入你的衣服。羊皮纸很厚,略微卷曲,当我翻页时,纸张会发出很大的沙沙声。然而,底部的角落已经被磨薄了,有时几乎透明,这是因为经常翻阅。这是一本被反复翻阅的手稿,在进入学院之前已经有过几位主人。约翰·迪伊——伊丽莎白女王的顾问、数学家、占星家和魔法师——在第一页上签了名。但当迪伊拿到它时,这份手稿已经有近200年的历史了。最古老的签名不在第一页,而在最后一页。在最后一段下面,用较大的字母写着一段版权页(colophon),这是抄写员的简短注释:“这就是结尾。写这本书的人,约翰·卢顿是他的名字,愿他永远蒙福。”卢顿刚刚手工写完了世界历史,耐心地从另一个副本逐字抄写。难怪他想要祝福自己。但实际上,卢顿的工作还没有完全结束。版权页并不是这份手稿的最后一个词。像任何好的历史书一样,《编年史》(Polychronicon)附有一个全面的索引,可能最初是由希格登本人编制的。果然,在签名之后,卢顿开始了新的一栏,又开始抄写。

像许多早期索引一样,这个索引前面有一段解释性的段落,是给中世纪读者的使用指南。我把书放在面前,试着用一下。“首先,注意右上角的页码;这些代表每个书写页的编号。”也许有点重复,但我明白了。接下来呢?“然后随意查阅表格。”换句话说,找到你要查找的任何内容的条目。接下来:

例如,“亚历山大摧毁了提尔城,除了斯特拉托的家族 72.2.3”。这个数字72表示表格中的标题可以在右上角写有72的页上找到。在这个数字72之后还有数字2和3,表示亚历山大和斯特拉托的事情在第二栏和第三栏中讨论。

嗯……有点啰嗦,但我想我明白了。让我试试看。我翻到标记为72的页……这很奇怪。亚历山大在这里根本找不到,无论是在第二栏还是这一页的其他任何地方,正反面都没有。相反,这里是塞琉古的故事,他是亚历山大的继任者之一。此时在叙述中,亚历山大似乎已经死了。显然,故事已经继续了。我向后翻,倒着浏览亚历山大的去世和他后期的战役,翻着页,直到最后,果然,我找到了他如何摧毁提尔城的故事。它在第66页的背面。发生了什么?为什么使用指南不起作用?这本书怎么会有一个损坏的索引?

答案是索引几乎肯定是有效的——或者说它曾经有效——只是不适用于这本特定的书。600年前,当卢顿手工抄写《编年史》时,他面前会有同一作品的另一个副本作为他的范本(exemplar)。但抄写员通常不会注意他们书写的页码——毕竟,他们可能是从大开本的书抄到小开本的书,或者反过来。圣约翰学院的这本书大约是我笔记本电脑的大小——一本中等大小的书。如果卢顿抄写的那本书稍微小一点,那么范本[第72页]上的文字完全有可能最终出现在副本的[第66页]上。当然,对于索引定位符(locator)来说,这是至关重要的。但可怜的老约翰·卢顿似乎不熟悉书籍索引的技术。他只是照原样抄写了数字。一个完美的副本。只是不是一个完美的索引。

快速查看索引本身就证实了这一点。介绍性段落完好无损,但在主表中,每一个定位符都被擦除了:字面意思是被后来的读者用锋利的刀子从羊皮纸上刮掉了,这位读者对所有损坏的链接感到沮丧。可以看到这种情况发生的地方,因为页面表层被刮掉后,皮肤的颜色稍微浅了一点。在上面,或者有时在旁边,用红色墨水和中世纪晚期的笔迹(尽管与卢顿的明显不同)写着一系列新的定位符——这些确实有效。显然,这个索引很早就被认为是无用的。这简直不行。读者,即使是中世纪的读者,也想能够在他们的历史书中查找东西。页码——或者严格来说,是页码:只有页面的一面被标记——以牺牲可移植性为代价带来了粒度(granularity):每次重新抄写时都必须重新起草索引。但损坏索引的问题是一个特定的中世纪问题,是手稿时代的问题。在十五世纪中叶——尽管对卢顿来说为时已晚——它会一下子消失。

恩埃亚·西尔维奥·皮科洛米尼的一生可谓波澜壮阔。在生命的尽头,他不再是恩埃亚,而是成为了教皇庇护二世;在此过程中,他曾担任教皇驻英格兰大使的特使、维也纳神圣罗马帝国皇帝的桂冠诗人,并育有两个孩子——一个在斯特拉斯堡,一个在苏格兰——尽管两人都未能活到成年。后来,作为教皇,他说服了瓦拉几亚的王子,也就是弗拉德·德古拉——又称穿刺公弗拉德——与奥斯曼苏丹开战,弗拉德以其标志性的残暴方式发起了这场战争:将苏丹使者的头巾钉在他们的头上。如果这些还不够的话,在他的著作中,皮科洛米尼还充当了——在近600年的时间跨度之后——我们现存最早的见证者,见证了一件比他所参与的战争和十字军东征更具世界震撼意义的事情。

时值1455年春天,皮科洛米尼距离五十岁还有几个月,他仍处于其陡峭的晚期教会职业生涯的起步阶段。他已被任命为家乡锡耶纳的主教,但他居住在维也纳,在腓特烈三世的宫廷中。3月12日,他坐下来给他的导师胡安·卡瓦哈尔枢机主教写信。在一些开场白之后,他接续了上一封信中的话题,一个他已经传递给老友的传闻,显然引起了枢机主教的注意。皮科洛米尼开玩笑说:“从您派来的信使比飞马还快这一事实,我可以想象阁下多么渴望知道事情的进展!”消息是,一位”了不起的人”在法兰克福的贸易博览会上宣扬一项新发明:一种无需手工抄写即可批量生产圣经的方法。这个人,当然就是约翰内斯·古腾堡。而之前皮科洛米尼只能传递八卦,今天他告诉枢机主教,他已经亲眼看到了古腾堡印刷机的产出:“关于在法兰克福见到的那位了不起的人的传闻完全属实。我没有看到完整的圣经,只看到了各卷书的一些印张。字体极其工整清晰,一点也不难辨认。阁下无需费力就能阅读,实际上不需要眼镜。”皮科洛米尼承诺会尝试为朋友弄到一本,但随即发出警告:“但我担心那不可能……因为据说甚至在书籍完成之前就已经有买家排队了。”古腾堡圣经——印刷机的第一个重要产品——仅凭预订就已售罄。

尽管古腾堡的发明(或者更确切地说是一系列发明:金属活字——微小、独立、可重复使用——以及铸造它们的方法;可以涂抹在整版活字上而不会像钢笔墨水那样流走的油性墨水;能够在整个页面上均匀分布压力的印刷机)最初是他家乡美因茨的商业秘密,但很快,不可避免地,它会传遍欧洲。1462年,美因茨在一场激烈的冲突中被洗劫,许多市民逃离该地区。难民中包括训练有素的印刷工,不久之后,印刷作坊在乌尔姆、巴塞尔、威尼斯、罗马如雨后春笋般涌现。大约在1473年,一位名叫威廉·卡克斯顿的英国商人访问科隆时看到了那里的印刷机。他推断,这项发明可能正好能解决他在一些业余活动中遇到的问题。多年来,卡克斯顿一直住在布鲁日,在那里他与勃艮第公爵夫人约克的玛格丽特的圈子关系密切。最近,他将一首关于特洛伊传说的流行诗歌翻译成英语,他的译本在玛格丽特宫廷的英语使用者中很受欢迎。但这首诗很长,为每个想要它的人抄写一份是一项艰巨的任务。卡克斯顿写道:“我的笔磨损了,我的手疲倦且不稳定,我的眼睛因过度盯着白纸而昏花,我的勇气不再像以前那样倾向于和准备好劳作。”通过建立印刷厂,卡克斯顿将能够快速印出足够的副本来满足需求,而不会使眼睛疲劳或扭伤手腕。(更确切地说,他会雇用训练有素的排字工人整天排列微小的活字,以及印刷工人不知疲倦地操作沉重的机器。)

卡克斯顿的《特洛伊历史汇编》将成为第一本英语印刷书籍。在文本末尾的注释中,卡克斯顿声称印刷”在一天内开始,也在一天内完成”。这显然是夸大其词,是一种创业式的过度宣传,但这一点仍然至关重要:批量生产书籍所需的时间已被大幅缩短。古腾堡的发明开启了印刷时代,开启了文学作品的大规模生产。卡克斯顿宣扬印刷机的速度,但还有一个未被记录的特性——也许是一种副作用,其持久的重要性在卡克斯顿写作时尚未完全显现。大规模生产带来了统一性。在一次印刷中,作品的每一本都不仅具有相同的文本,还具有相同的版式、相同的页码。读者不再需要章节划分就能彼此分享准确的引用。只要他们看的是同一版本,就可以使用实体书本身。“最后一页,正面,中间位置:声称他在一天内印完了整本书。”就是这样。现在我们在同一页上了。

在这个例子中,当所引用的内容在最后一页时,这一切都很好,这是一个容易描述的位置。但如果所需的段落深埋在长达数百页的文本中间呢?比如说,亚历山大在提尔,大约在世界历史的三分之一处?古腾堡的发明可能为页面带来了稳定性;但正是十五年后科隆一篇晦涩布道中那些模糊的边缘数字,指明了如何利用这种统一性的方法,为不同的读者提供共享的定位器。页码已成为通用的引用单位,是过去500年中几乎所有书籍索引的第二个基本要素——与字母顺序并列。看看你手中这本书的任何尾注引用——实际上是任何书——它总是会引导读者到一个特定的编号页面,那个最初边缘J的某个后代。

除非……如果你在电子阅读器上阅读这本书,带有百分比条和”本章剩余时间”消息(这个指标可能是菲尔丁梦想出来的)呢?因为屏幕文本是”可重排的”——因为读者可以扩大或缩小边距,缩小或放大字体,将其换成宽松的Palatino字体或节省空间的Times字体——页面这个长期可靠的东西又出轨了。或者换句话说,屏幕不是页面。为了方便起见,为了格式之间的连续性,电子书可能会在其中编码页码,以便读者——无论他们的屏幕设置如何——仍然可以导航到印刷版的参考点。但这绝不是必然的。电子书同样可能把我们带回约翰·卢顿的世界,在那里亚历山大在你的设备上比在我的设备上早六屏到达提尔。

然而,在搜索栏后面,电子阅读器仍然保留着存储在其中的每本书的索引(实际上是一个词汇索引)。输入一个搜索词,设备会列出它出现的每一次;点击其中一个实例,设备会带你到该词出现的段落。如果不是通过页码,这些位置是如何标记的?在电子阅读器上,位置稳定性不是来自物理设备,而是来自购买电子书时下载的文件。像印刷书一样,文件提供了跨版本的可移植性:你的设备或我的设备,大字体或小字体,如果我们下载相同的文件,我们可以用相同的方式划分它来共享位置。在Kindle上,首选的定位器是loc#,这是一种基于150字节编号单位的划分。像页码一样,这是一种盲目的拼接,不关注所说的内容,不关注思想的流动,不关注适当的停顿。loc#不关心其150字节中的任何一个代表什么,无论它们是作者文本的字母还是告诉电子阅读器某段应以斜体或缩进或超链接显示的标记指令。这是一个粗糙的算法,但它构成了一个高度精细的定位器系统,可以将搜索词精确定位到比推文更短的区域。

然而,尽管文件位置很准确,但它们仍然远未被社会接受。例如,《芝加哥格式手册》对它们持冷淡态度,建议在引用电子书时,文本划分——章节或编号段落:非任意的、格式中立的——更可取。可移植性胜过精细度。如果绝对必须引用电子书定位器,手册建议同时包含特定位置和总位置数——“3023中的loc 444”——这样其他格式的读者可以至少粗略地计算出引用在作品中出现的位置。

五个半世纪前,情况并没有太大不同。实际上,编号页的普及速度并不像我们预期的那么快。在那个原始J之后的几十年里,印刷页码仍然很少见。到十五世纪末,它仍然只出现在大约百分之十的印刷书籍中。要理解为什么会这样,让我们看看一对文件,仔细检查它们,思考它们是如何制作的,以及它们是如何使用的。它们来自同一年,都印刷于1470年。第二份自然是阿诺德·特霍尔嫩印刷的罗勒文克《布道》。对于第一份,我们必须回到美因茨,回到印刷机的摇篮,回到一个从一开始就在那里的人。

我们现在身处彼得·舍费尔的印刷厂。舍费尔曾是古腾堡的第一任工头,后来两人关系破裂。如今舍费尔已经成为一名成功的独立印刷商,今天印刷机上印制的是一份销售清单——单面印刷的单页纸,用于宣传他的商品。这份清单将由四处奔波的推销员使用,他们带着舍费尔的书籍走遍全国,向学生、神职人员和其他有文化的读者推销。抵达一个新城镇后,推销员会在潜在买家可能看到的地方留下这些传单的副本,并附上联系方式。我们不知道这份清单印了多少份;今天只有一份幸存下来,它在19世纪末被发现时,已经作为另一本书封面的衬垫材料存在了四个世纪。现在它保存在慕尼黑的巴伐利亚州立图书馆。这是已知最早的印刷书目。

实际上,虽然通常这样描述,但称这张纸为印刷书目是对其实际运作方式的简化。事实上,这份书目要更复杂一些,更具混合性。在纸张顶部,一段用华丽哥特体印刷的文字指示任何想要购买所列书籍的人”前往下面写明的住所”;在底部,用褪色的棕色墨水手写着一个地址。Venditor librorum reperibilis est in hospicio dicto zum willden mann:“书商可以在名为野人的旅馆找到。”这是一份印刷与手写相互作用的文档。它具有表格的机制,即”在此插入地址”。它同时利用了印刷的可复制性和手写的灵活性。今天在纽伦堡的野人旅馆,明天在慕尼黑的修道院住所:同一张纸,同一份广告传单,都能完成任务,只要推销员带上多份副本以及墨水和羽毛笔。这份书目提醒我们,当我们谈论”印刷时代”时,我们是在做一个方便的概括;即使到现在,手稿从未真正消失;而且在古腾堡革命之后的几十年里,手写与印刷之间的关系是复杂的。关于这一点很快会有更多讨论,但首先让我们检查一下舍费尔清单上的项目。

这二十本列出的书籍自然而然地以”一本印在羊皮纸上的精美圣经”开头,然后列举了一系列宗教、法律和人文主义经典:诗篇和经文、西塞罗和薄伽丘。大多数项目只占一行,仅列出作品名称和作者。但第五个标题,圣奥古斯丁的《论基督教教义》,附带了一点额外的销售说辞:“配有一个值得注意的索引,对传教士非常有用。”换句话说,对于舍费尔和他的推销员来说,这本书的索引被认为是一个主要卖点,一个不容忽视的细节。毕竟,这是印刷书籍中第一个此类索引。

但事实上,舍费尔并没有将他的索引作为新奇事物来推销。传单没有提到这是首创。毕竟,它本身就是一个非常好的索引,既全面——一个七页的索引对应一部只有二十九页的作品——又精密,包含副标题、交叉引用和同一复杂短语的多个入口点。这本书的序言,潜在买家在决定购买前可能会查看的内容,再次宣扬”经过精心编制的广泛字母索引”,并补充说仅此一项就值得要价,因为它使书的其余部分更容易使用。

因此,无论是在他的销售传单中还是在作品本身中,舍费尔都想引起人们对索引的注意,是因为它的质量和实用性,而不是因为它的原创性。手稿索引,有时是全面而精密的索引,已经存在了几个世纪,而且像印刷早期的许多其他事物一样,舍费尔的意图不是要与过去明显决裂,而恰恰相反:让印刷机上生产的书籍尽可能看起来像手稿,这样读者几乎注意不到差异。更便宜,但同样好可能是印刷业在最初几十年的谨慎座右铭。字体被设计成类似手写字母的形式,而花哨的首字母和红色墨水的点缀则在印刷后添加,使页面看起来像是在费力的抄写传统中制作的。舍费尔的圣经,他销售清单上的主打产品,甚至印在羊皮纸上。对于其定位符(locators),舍费尔的奥古斯丁索引使用编号段落——文本的划分,而不是书籍的划分。这个索引没有什么激进之处,没有什么是一个世纪前不能制作的。当印刷索引首次出现时,它是从手稿传统直接引进的,优雅而完整,试图不看起来像印刷品,刻意忽视印刷页面的新可能性。

当舍费尔忙于他的书单,像使用复印机一样使用他的印刷机为他的推销员印制传单时,在北方一百英里处,阿诺德·特霍尔嫩正在科隆的印刷厂里。罗勒文克的《布道集》(Sermo)正在印刷机上,第一页校样,墨迹还未干,刚刚被夹在横跨房间的绳子上。穿着围裙的特霍尔嫩站在它面前,检查着纸张,用放大镜浏览着闪亮的字母。他的手停住了。他俯身,眯着眼睛。他低头看了看,然后转向他的工头,摇了摇头。字母J印得模糊了。

为什么会这样?如果我们仔细观察《布道集》的第一页——忽略那个手工添加的红色旋涡状首字母——我们会注意到页面上几乎所有的文本都适合放入一个矩形文本块中。只有字母J位于外面。当需要锁定字模以防止它们在印刷过程中洒落到地板上时,页面元素越少越好。单个矩形是完美的。任何其他东西,任何异常值或附加物,都会带来额外的工作层,并增加出错或不一致的可能性。这一个小小的J很麻烦,很棘手。它需要单独锁定,可能会被挤压离开底座,比其他字母高出几分之一英寸,或者沾上额外的墨迹。

那么,让我们想象一下特霍尔嫩看着他的页面,快速思考。他推断,墨水有点过多,但稍作调整应该就能解决。松开字模,轻敲一下,然后再次锁定,再试一次印刷。(博德利图书馆的J可能模糊,但柏林国家图书馆有一本《布道集》的副本,其J字整洁、清晰,印刷完美。)他告诉工人们,这个过程可能有点碰运气,但至少数字是清晰可辨的。这不是世界末日。然而,转身离开时,他进行了一次无声的计算。额外的努力值得吗?谁会使用这些数字?它们会有助于销售这本为次要节日准备的薄薄的布道集吗?

索引代表着增值,是书商可以融入他们推销话术的东西,“单凭这一点就值这个价”;相比之下,可怜的页码还没有证明它值得印刷商的麻烦。事实上,许多早期印刷商都敏锐地意识到印刷页面为索引带来的可能性。他们只是不认为页码是前进的方向,因为已经有另一个标记可以潜在地完成这项工作。例如,《英格兰编年史》(Chronicles of England),又一本巨大的历史书,大约在1486年在圣奥尔本斯印刷。与圣约翰学院的《编年史》(Polychronicon)一样,它的索引附有一段简短的说明:

这里开始一个关于这些编年史的简短表格。你必须明白,每一页下面都标有A. on. ij. iij. & iiij,依此类推到viij,所有字母。无论你在这个表格中发现什么简写,你都会在相同的字母中找到完整的内容。

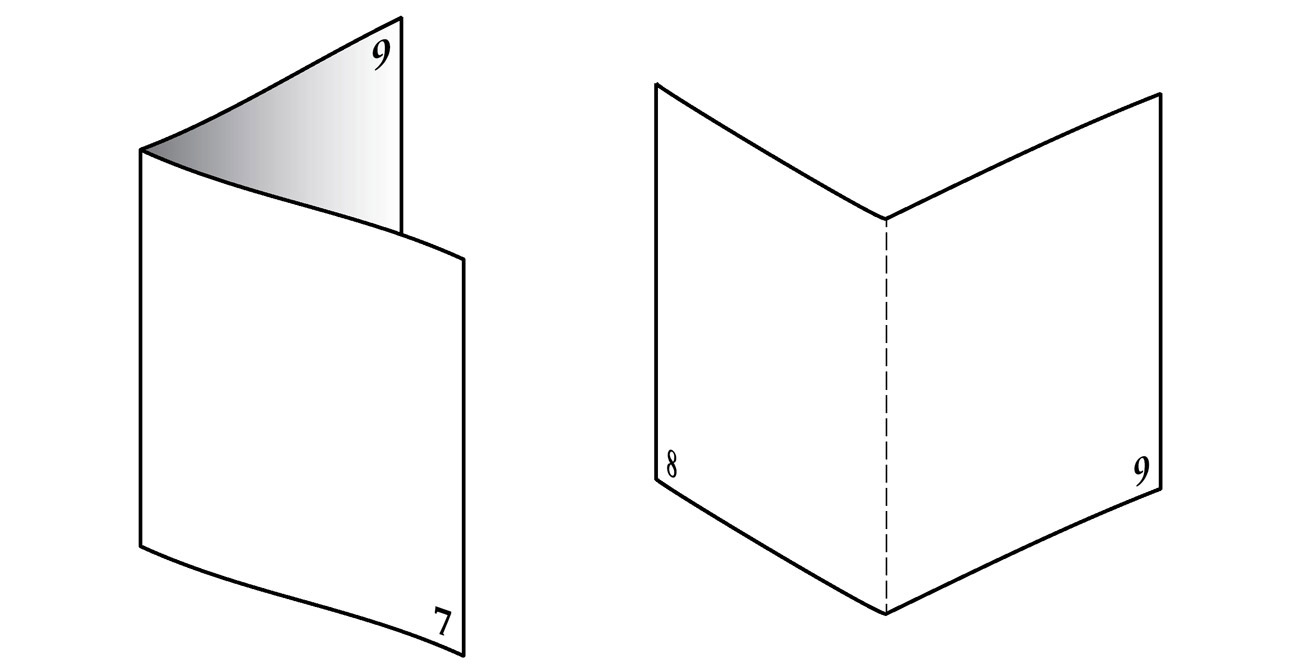

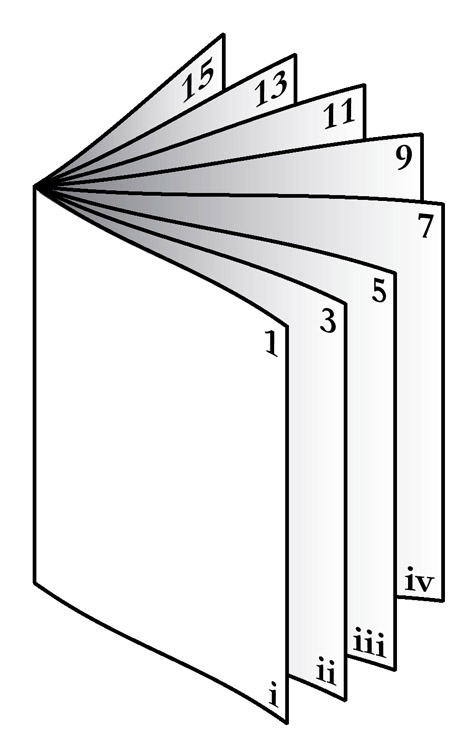

如果你读到这里并认为这些听起来不像普通的数字——大写字母A是什么意思?“所有字母”是什么意思?——你是完全正确的。这些不是页码;它们是折标记(signature marks)——装订工用来避免卡尔维诺《如果在冬夜,一个旅人》(If on a Winter’s Night)中触发情节的那种排序灾难的代码。

它们是这样工作的。想象一份报纸。一份短的,十六页长。现在想象在中间打开它,中间跨页。这些页面——第8页和第9页——当然是同一张纸的两半,沿中心折叠。如果我们把这张纸拿出来翻过来,我们会在背面找到第7页和第10页。

事实上,我们整份报纸只由四张纸叠在一起组成,每张纸中间都有折痕。作为读者,我们希望我们的页面从1到16按顺序编号。但组装报纸的人只需要确保这四张纸——我们称它们为i到iv——按正确的顺序堆叠。然而,纸张编号和页码之间的关系并不简单:

| 纸张 | 页码 |

|---|---|

| i | 1, 2, 15, 16 |

| ii | 3, 4, 13, 14 |

| iii | 5, 6, 11, 12 |

| iv | 7, 8, 9, 10 |

为了防止我们的报纸散开,我们可以像杂志或漫画一样沿着中心折痕用订书钉把纸张订在一起,或者像小册子或诗集一样沿着折痕缝合它们。一本书——至少是一本精装书——由一系列这样的缝合折页组成,也称为折标(signatures)。书越长,需要的折标就越多。如果我们把第一个折标称为A,然后是B,然后是C,依此类推,我们可以用一个标记标记每张纸,指示它的折标及其在其中的位置:

| 折标 | 页码 |

|---|---|

| Ai | 1, 2, 15, 16 |

| Aii | 3, 4, 13, 14 |

| Aiii | 5, 6, 11, 12 |

| Aiv | 7, 8, 9, 10 |

| Bi | 17, 18, 31, 32 |

| Bii | 19, 20, 29, 30 |

| Biii | 21, 22, 27, 28 |

| Biv | 23, 24, 25, 26 |

| Ci | 33, 34, 47, 48 |

| Cii | 35, 36, 45, 46 |

| Ciii | 37, 38, 43, 44 |

| Civ | 39, 40, 41, 42 |

| … |

在卡尔维诺的小说中,装订工并没有在B标记后接上C,而是插入了另一叠B页。“看看页码。该死!从[第32页]你又回到了[第17页]!”

那么,回到《英格兰编年史》,圣奥尔本斯的印刷商所做的相当巧妙。他的目录既不依据章节也不依据编号段落,而是利用书籍本身,搭载在他无论如何都需要提供的标记上,以防止标记被随意装订。这是个巧妙的想法,但有一个问题。回想我们那份十六页的报纸,由于纸张从中间对折,我们实际上只需要在一半的页上标记。把这些按正确顺序排列,另一半也会按正确顺序排列,因为它们是由同样的纸张组成的。因此,通常当书籍以每次八页的方式装订时,印刷商只在前四页上标记。当人们翻页时,在底部角落会看到a1、a2、a3、a4、空白、空白、空白、空白、b1、b2、b3、b4、空白、空白、空白、空白、c1等等。这意味着圣奥尔本斯的印刷商并没有完全找到一个轻松的解决方案来制作他的目录;他实际上特意——即使只是一点点——提供了挂钩来悬挂他目录的定位符。

其他印刷商就没有这么认真了。1482年在伦敦出版的一本名为《新保有权》的法律教科书也包含了一个以标记为索引的目录。然而,这里的印刷商遵循了只在每叠的前半部分标记页的常规做法。这意味着目录中有一半的条目指向书中实际上没有标记的地方。想了解关于串通的法律?它在b viii页。只需找到b iv,然后从那里数四页……这可能看起来像是懒惰到了无用的地步,一个半心半意的耸肩,对一个本可以有用的装置——如果它做得恰当的话。但这进一步提醒我们,印刷书籍在这个阶段仍然一只脚踏在手抄本的世界里。读者似乎愿意弥补这个缺陷,自己完成页码标注。大英图书馆藏有一本《新保有权》,其中标记是手写的,但只在目录引用的页上。即使是那个时代最伟大的印刷商阿尔杜斯·马努提乌斯也不介意对读者提出这种要求。他1497年的《希腊语词典》包含了大量索引,但没有使用它所需的页码。相反,一条注释只是指示读者”在每页的角落用数字标记这本书。“换句话说:自己动手。十六世纪初的索引仍处于混合区域,介于手抄本和印刷品之间。但在《新保有权》和阿尔丁词典之间,已经从半存在的标记转变为不存在的页码。

尽管索引已经存在了几个世纪,印刷页码将极大地推动它们的普及。在古腾堡之后的一个世纪里,它们将出现在各种作品中:如我们所见的宗教、历史和法律作品,还有医学书籍和数学书籍、故事书和歌曲集。在卢多维科·阿里奥斯托的伟大史诗《疯狂的奥兰多》(1516)中有一个可爱的细节,当英国骑士阿斯托尔福——在许多章节之前,他从一位慷慨的仙女那里得到了一本咒语书——发现自己在一座魔法城堡中。阿斯托尔福毫不慌张,知道该怎么做:

他拿起他的书,在目录中查找,

如何解除这个地方的魔法。

他立即在索引中查找,

关于由这种奇异幻觉构建的宫殿。(22.14-15)

到阿里奥斯托的时代,即使是仙女的书也配有详尽的索引(尽管这个伊丽莎白时代晚期的译本省略了这个细节,但它是以页码为索引的)。

随着索引使用的传播,它们的复杂程度也在提高,以至于到十六世纪中叶,巴塞尔的西奥多·茨温格和苏黎世的康拉德·格斯纳等人制作的高端索引达到了至今无人超越的详细程度。格斯纳赞扬索引对学术的重要性,将其与印刷机联系起来,将其排在仅次于古腾堡的奇妙发明:

现在人们普遍接受,必须编制详尽且严格按字母顺序排列的索引,特别是对于大型复杂的卷册,它们对学者来说是最大的便利,仅次于用活字印刷书籍这一真正神圣的发明……确实,在我看来,生命如此短暂,对于那些从事各种研究的人来说,书籍索引应该被视为绝对必要的。

然而,格斯纳也会对如何使用这些工具发出警告。在一段奇特的文字中,他暗示使用索引有正确和错误的方式:

由于一些人的粗心大意,他们只依赖索引……而不按适当的顺序和方法阅读作者的完整文本,这些书籍的质量绝不会因此受损,因为事物的卓越性和实用性绝不会因为被无知或不诚实的人误用而减少或受到指责。

书籍索引的声誉已经被那些”无知或不诚实的人”玷污,他们用索引代替正文。Gessner很快将责任从索引本身转移开;正如我们将在下一章——在接下来的页面或位置中看到的那样,其他人不会如此宽容。

“我不能保证我们的索引如此精确,以至于没有一个名字逃过我们的查询。”

Thomas Fuller,《巴勒斯坦的毗斯迦山景》

1965年11月2日,纽约人前往投票站选举新市长。这是一场势均力敌的竞选,共和党候选人John Lindsay以45%对41%的优势领先于民主党对手Abraham Beame。远远落后于第三位的是另一位候选人William F. Buckley, Jr,一位保守派知识分子和《国家评论》的编辑。Buckley一直是市长竞选中的黑马。早在6月,当他宣布参选决定时,《纽约时报》就讽刺地嘲笑了Buckley对自己的看法与公众看法之间的鸿沟:

他认为纽约是一座需要从危机中拯救的城市,并以他一贯的谦逊态度认为自己就是那个能做到这一点的人。至于纽约是否也准备好接受Buckley先生则是另一回事。民众要求他成为候选人的呼声一直雷鸣般地缺席。

然而,Buckley的强硬保守主义开始对选举产生影响,将选票拉向右翼,这最终对Lindsay有利。与此同时,Buckley的演说——崇高而机智,这种融合不久之后,并在本世纪余下的时间里,将使他成为《火线》时事节目的主持人——吸引了大众的想象力。尽管只获得了14%的选票,他在选举中发挥了激励作用,并贡献了一些最精彩的台词,包括他著名的即兴回答,当被问到如果他赢了会做什么时:“要求重新计票。”在这次公众关注之后,Buckley在接下来的冬天走上了选举失败后有时间的政治家们久经考验的道路,这并不令人惊讶:他写了一本关于它的书。

Buckley的《市长的解构》于次年10月出版。它的一个小争执——在许多重大争执中——在脚注中展开,涉及Buckley的朋友兼公共知识分子对手Norman Mailer。(用Mailer的话说,这是”一段艰难的友谊”。)Buckley指责Mailer拒绝允许他在书中引用他们的通信,“也许是因为他后悔对我说的一句客套话”,这一讽刺既说明了他们的友谊,也说明了他们的敌意。鉴于两人对是否应该在Buckley的书中公开他们的私人通信存在分歧,当书出版时,Mailer应该收到一本赠书是再合适不过的了。在书的后面,在[第339页],在索引条目——“Mailer, Norman, 259, 320”——旁边,Buckley用红色圆珠笔潦草地写了一条个人信息:“嗨!”

这是个好笑话:Buckley知道Mailer收到这本书后做的第一件事就是翻到后面,翻到索引,查找所有提到他自己的地方。这是对他朋友自恋的眨眼示意,是两人争吵不休、暴躁友谊中的又一次挖苦。这是我们可以微笑的事情——对Mailer对自己的迷恋——如果我们脑海中闪过一个内疚的念头,即我们可能曾经一两次在过去Google过自己——这难道不是同一回事吗?——我们肯定可以迅速压制这个想法,说服自己,不,这完全是不同的事情。也许你以前听过这个故事。这是我告诉人们我正在写这本书时最常听到的轶事。而且它恰好是真的。这本书及其手写注释与Mailer图书馆的其他藏书一起存放在德克萨斯州奥斯汀的Harry Ransom中心。

但每当我听到这个故事时,我总觉得它不仅仅是表面看起来那么简单。这个恶作剧是如何展开的?想象一下它可能是怎么发生的,这很有趣。也许是在一个鸡尾酒会上,曼哈顿上城区,一间奢华的公寓里挤满了巴克利和梅勒各自圈子里的名流:电视界、政界、文学界。两人见到对方都不感到意外。巴克利把书递给梅勒,认真而坚忍——“谢谢你,朋友,在这艰难的一年里对我的支持”——梅勒邋遢而粗鲁地接过书,翻来覆去,甚至没有抬头看,贪婪地、急切地翻到索引,翻到那个笑点。巴克利指着,坏笑着,一根瘦骨嶙峋的手指悬停在他几小时前写下的题词上。不,让我们说是几分钟前。让我们想象那是他做的最后一件事,在走进派对之前,他靠在门框上,对自己窃笑,书平衡在膝盖上。梅勒抬起头,困惑地张着嘴:“这是什么?”“你太容易预测了,诺姆!”巴克利拖着长音说。将军。现在房间陷入沉默,在笑声像破浪般涌起之前的一次吸气,一曲由粗野音乐、嚎叫、嘘声和嘲笑组成的现代主义交响乐,手指指着,一圈狂喜的幸灾乐祸的人群围住了他们倒下的偶像。梅勒——流着汗,萎缩着,羞辱着,被阉割着——把书扔到地上,因为搜索自己、在读书之前先看索引的罪行而感到羞耻……

但等等!事情根本不是这样发生的。如果是的话我们会知道的:1966年的梅勒大嘲弄,那一年的文学轰动事件。更有可能的是,梅勒独自一人在早晨的邮件中收到了这本书。J·迈克尔·伦农,这位承担了为这位年迈作家的藏书编目这一艰巨任务的人,回忆说梅勒过去每天大约会收到六本书。也许他就在那里翻到了索引,站在邮箱旁,穿着睡袍和拖鞋;或者也许这本书未经检查,在他的桌子上放了几天、几周,甚至永远。事实上,这并不重要。巴克利这个把戏的美妙之处在于,我们永远无法知道梅勒是否查找了自己;我们只是觉得他可能查了。实际上没有人看到梅勒打开书,但一旦题词写下,这个轶事就有可能是真的。这是一个从巴克利写下题词的那一刻就成功的笑话,一个在设置的瞬间就触发的陷阱。但即使梅勒确实先查了索引,那又怎样?这对冤家曾就这本书的内容争吵过,梅勒说:“你不能印我的信。”首先看看你的明确指示是被遵守了还是被违抗了,这难道不是一件合理的事情吗?毕竟,从头到尾读一本书需要投入数小时,这是我们必须腾出时间来做的事;借助一个好的索引,查找一个参考只需要几秒钟。

而这,对我来说,就是这个故事的关键。当然,把一个完美的笑话过度思考而毁掉它是一件可怕的事情。毕竟,这只是一个关于两个讨厌的人试图互相占上风的故事。但对我来说,这也是一个关于一种奇特的双重思想的故事——一种关于我们阅读方式的认知失调,从头到尾读一本书和在书中查找某些内容所需的相对时间,以及这两种行为之间存在的等级关系。难道我们不应该在读书之前翻到索引吗?那样做不行吗?1532年,那个时代最伟大的学者,鹿特丹的伊拉斯谟——一位巴克利和梅勒只能梦想达到的规模的公共知识分子——以索引的形式写了一整本书,在序言中打趣说他必须这样写,因为现在”许多人只读它们”。这是一段可爱的讽刺,是康拉德·格斯纳十年后更加哀怨的担忧的一个巧妙版本,即索引正在”被无知或不诚实的人滥用”。印刷索引才刚刚开始发挥作用,警报就已经响起,说索引正在取代书籍,人们不再正确地阅读了,从后面开始阅读有些下流、可耻——有些梅勒式。这种焦虑将在十八世纪初达到狂热的顶点——这将是下一章的主题——也许我们今天正在感受它的数字化身:谷歌让我们变笨了吗?但真的有人只读索引吗,还是伊拉斯谟和格斯纳在夸大其词,这是一种精明的末日预言,相比之下暗示性地吹嘘他们自己的学术严谨?

请控方的第一位证人出庭:1511年在威尼斯出版的罗马历史学家卢修斯·弗洛鲁斯的一个版本。在作品的后面有一个冗长的按字母顺序排列的索引,以那个时期精美的宽字体每页两栏的方式排列。在索引的顶部有一首短诗:

亲爱的读者,请阅读下表,

很快在它的指引下,你将把整部作品记在心中。

写下的第一个数字是章节,然后是书,

第三个数字给出段落。

这段文字在原文中的表达远比我的翻译优雅得多,是我们之前见过的那些操作指南段落的一个独特而有格调的版本。最后几行解释了正在使用的定位符,因为正如我们所见,页码尚未占据主导地位,对开页、书帖标记、章节、段落仍然是常见的选项。但我们在这里最感兴趣的,当然不是定位符,而是前两行中的说明。阅读索引——或者更确切地说,阅读整个索引:彻底阅读它(拉丁文是 perlege——通读——而不仅仅是 lege)。这是一个引人注目的建议:我们不习惯真正阅读索引。我们使用它们,参考它们,浏览它们,为了眼前的需要而掠夺它们——这就是为什么它们按字母顺序排列。但这里提出的不是这样。通读索引,很快你就会在脑海中掌握整部作品。我不认为这首诗真的是在鼓励人们阅读索引而不是书本——先读索引然后不再费心读其余部分——但它关于所提供的完整性的主张是很有启发性的。如果索引就是这样被构想的——包含整部作品——那么我们肯定很容易想象格斯纳和伊拉斯谟所谴责的那种时间紧迫的学者,那种只读索引的人。人生苦短。正如《项狄传》所说,“时间流逝太快”。如果一本书中的所有内容在索引中都能更简洁地表达,那么阅读这本书有什么意义呢?

另一位控方证人:1565年冬天,来自安特卫普的杰出律师彼得·弗拉林受邀在鲁汶大学发表演讲。12月14日,弗拉林在寒冷中站了两个小时,严厉谴责新教是”屠夫、叛徒、疯子和邪恶的教会掠夺者”的异端。这场演讲大获成功,并迅速付梓。五个月内,它就有了拉丁文原版和英文译本,《反对我们时代新教徒非法叛乱的演说》(An Oration Against the Unlawfull Insurrections of the Protestantes of our Time),在安特卫普印刷,准备运往英吉利海峡对岸。后者的印刷商显然希望获得尽可能广泛的读者群,因为这本书配有一个奇特的索引,标题如下:“本书目录不按字母或数字顺序排列,而是通过明确的图像呈现给基督教读者的眼睛和视线,也呈现给不识字的人”。这里有很多值得解读的内容,但最引人注目的细节无疑是一个目录可能对”不识字的人”有用的想法。接下来是一系列木刻插图,展示正文关键部分:一座教会被纵火;一个人在公开处决中被掏出内脏;大学四合院里的书籍火堆。这些插图实际上是目录的标题词。每幅插图下方都有一个定位符,引导读者找到弗拉林讨论所描绘的特定暴行的段落。因此这是一个视觉索引,因此不可能”按字母顺序”排列。

然而,除了图像和定位符之外,每个条目还有一个额外的元素。每个条目都配有一首短诗,总结场景,将其浓缩成一首粗糙的四行诗。例如,第一个条目包含一幅木刻画,画中一群穿着紧身上衣的人挥舞着剑在街道上横冲直撞。从其中一人的嘴里冒出一个词,“EVANGELIE”,即”福音”。图像下方的定位符将读者引向一段文字,弗拉林在其中谴责新教徒宣扬和平却实践暴力的虚伪。特别是,他描述了”一群绝望而邪恶的人,手持闪亮的裸剑在巴黎街头像疯子一样跑来跑去,高喊’福音,福音’“。弗拉林的文本——毕竟是一篇演说——是一篇毫不含糊的煽动性文章。但当在索引中,这个场景被强行塞进一首押韵的小品时,它变得更加奇怪:

本小册子中要审视的第一个注释和故事,

福音派信徒在巴黎街头如此狂暴地奔跑,

嘴里喊着福音,手里握着剑:

我看不出这两者如何能很好地并存。

像这样的诗句流传至今,其语气现在很难把握。最后一行——“我看不出”——是轻蔑还是愤怒,是讥讽还是震惊?在索引的打油诗中,嘲笑和恐惧似乎采用了同样的声音,变得难以区分。另一个早期条目处理了弗拉林的指控,即神学家约翰·加尔文与他的女房东(一位前修女)生了一个孩子:

加尔文在他的房间里教了一位修女五年

直到她怀上了福音,肚子里鼓起一个儿子。

这里的诗句是俏皮的,诽谤以一种修辞的津津乐道传递出来,将神圣与世俗并置为平行关系:“怀着福音和怀着儿子而肿胀”。这是那种挤眉弄眼的暗示:加尔文教她的不仅仅是经文。但当表格转向一系列冗长的新教暴行例子时,韵脚仍然停留在同样的模式中。例如,这里有一个非同寻常的故事,讲述一位牧师被迫吃掉自己的生殖器,然后肚子被剖开:

他们又极其残忍地抓住另一位老牧师,

最卑鄙地割下他的器官,

在炭火上烤它们,强迫他吃下,

然后剖开他的肚子,看他如何消化这样的肉食。

吃,肉。我们必须抵制在这里看到与之前相同的狡黠、相同的讽刺。这肯定不符合弗拉林的意图。但这很难——索引已经如此怪异、如此独特,它无法很好地处理语气的变化。两面兼顾,在一页上讽刺,在下一页上可怜,需要一种灵活性,一种表格的压缩形式几乎无法提供的换挡能力。

事实上,《演说》的多媒体表格就是关于两面兼顾的。一方面,对于一组读者来说,它确实是一个功能性索引,一种浏览书籍的方式:你可以从插图中识别一个场景,然后在正文中查找定位符。然而,与此同时,该表格还提供了弗拉林作品的压缩、独立的改编版本,尽管它被转换成了不同的基调,一种小报式的声音,更加狡黠、更加强硬。最后,在第三个层面上,它甚至如承诺的那样,为那些根本不阅读的人服务,以图画小说的形式呈现《演说》,一长串的绞刑、焚烧和肢解游行。对于这些读者——或者更确切地说,观众——该表格本身就是一部作品,在没有原始鲁汶讲座支持的情况下无声地运作。

我们的第三位控方证人,詹姆斯·豪厄尔的《Proedria Basilike》(1664),根本没有索引。相反,在最后一页的中间单独放置了一条注释,由出版商克里斯托弗·埃克尔斯顿签署:

书商致读者

此处未添加表格或索引的原因是,本作品的每一页都充满了重要的评论,如果将它们汇集在索引中,将会形成一卷与书本身一样大的卷册,从而使后门与建筑物不成比例。

克里斯托弗·埃克尔斯顿

这是一个相当大胆的借口。这里有一种明显的傲慢,一种肯定是故意的轻蔑语气。这是埃克尔斯顿策略的一部分:如果你不打算道歉,那就不要费心听起来像在道歉。但埃克尔斯顿不仅仅是不道歉;更重要的是,他将缺少索引变成了这本书的卖点。本可以什么都不说,在豪厄尔文本的最后一页结束这本书,并希望读者不会太介意:一个句号和一个内疚的沉默。相反,埃克尔斯顿引起了人们对这一遗漏的注意,认为必须如此,这部作品在”重要评论”方面独一无二,以至于选择和压缩的任务将是不可能完成的。那么,豪厄尔的读者就没有方便的小抄了;他们只能从头读到尾。

当然,这纯粹是厚颜无耻。这本书的内容确实没有什么值得注意的,豪厄尔观察的密度没有任何东西会使它独立存在,成为一个类别,与所有那些劣质历史书区分开来,这些书的劣质性通过那个明显的标志——索引——得以显现。尽管如此,这个借口的措辞方式,建筑隐喻以及它明确表达我们认为理所当然的东西的方式,还是有些吸引人——而且相当能说明问题:索引与它所服务的作品之间存在隐含的规模关系。当然有!根据定义,一个必须比另一个小。我们可能会想到阿根廷作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯想象的奇幻制图师:

在那个帝国,制图艺术达到了如此完美的程度,以至于一个省的地图占据了整个城市,帝国的地图占据了整个省。随着时间的推移,那些不合理的地图不再令人满意,制图师协会绘制了一张与帝国大小相同的帝国地图,并与之逐点重合。

笑点在于矛盾修辞:不合理地完美。地图不应该与领土匹配;索引不应该与书一样大。制作一个精确的反映将从根本上误解它们的功能。

对于莎士比亚来说,这种规模差异正是关键所在。在他的《特洛伊罗斯与克瑞西达》中,一部以特洛伊战争为背景的戏剧,提议在阿喀琉斯和赫克托尔之间进行决斗,他们分别是希腊人和特洛伊人的勇士。尽管它仅被定义为运动,年迈的王子内斯托尔推断,这样的比赛将作为更广泛战争进程的风向标:

……因为成功,

虽然是个别的,但会给出一个样本

对整体的好坏;

在这样的索引中,虽然是小刺

对于它们后续的卷册,可以看到

巨大质量的婴儿形象

未来之事的全貌。(第一幕,第三场)

“巨大整体的缩小版”——索引还能是什么呢?但博尔赫斯和埃克莱斯顿如此机智地指出的问题是,如果唯一完美的地图是1:1比例的,那么我们或许应该担心这些”缩小版”的不完美之处。在缩小过程中,某些东西不可避免地会丢失。这重要吗?也许在中世纪教士环境中谈论《圣经》时,这不是问题。索引当然可以帮助加快速度,但那些特定的读者对那个特定文本已经非常熟悉了。可以说,事情不会从缝隙中溜走。但随着索引变得更加普遍,读者首先使用它的可能性也随之增加。索引可能不再是记忆辅助工具,不再是我们已知材料的提醒,而是被用作进入一本书的方式。就像我们现在的大部分阅读都从谷歌搜索结果页面开始一样,索引本身一直包含着成为我们进入一本书的主要入口以及我们对其内容的第一印象的可能性。

这是莎士比亚上述意象所暗示的另一层含义:索引作为先导。正如主文本的卷册”随后”于索引——它们是”未来之事”——阿喀琉斯和赫克托之间的决斗将预示特洛伊战争将如何结束。同样在《哈姆雷特》中,当王子在母亲的密室里与她对质并对她大发雷霆时,她要求知道,“我做了什么,让你敢摇动舌头/如此粗鲁地对我喧嚣?”(第三幕,第四场)。十二行之后,当哈姆雷特冲动、冗长的回答仍然没有切中要点时,王后讽刺地叹息道,“哎呀,什么行为/在索引中如此咆哮和雷鸣?”索引在前,它们既不应该超过也不应该盖过随后的作品。

在这些台词中,格特鲁德可能不仅在思考读者如何使用索引,还在思考书籍的物理排列方式。在许多(尽管绝非全部)十五和十六世纪的印刷书籍中,索引被装订在作品的前面(就像今天的目录仍然如此)。随着时间推移,它将缓慢迁移到今天在书后的位置,这一移动在十八世纪初完成,因此《格拉布街杂志》(Grub Street Journal)在1735年可以沉思道,“一个索引……在我见过的1600年之前印刷的大多数书籍中,都位于我们现在序言所在的位置”。但这一匿名反思夸大了事实。实际上,装订商或他们的客户可以自己决定索引应该放在书的哪一端,因为它们通常与作品的其余部分分开印刷,通常使用印刷商字盒中的其他符号(如星号)进行签名,这些签名不在通常的字母顺序之内(*1, *2, *3等)。然而,事实仍然是,在早期印刷书籍时代,书后索引通常是书前索引。但索引在前的想法作为一种比喻性陈述比作为书目事实更重要,这在莎士比亚的例子中表现得清晰明了:索引是未来之事的缩小版。

这并不一定是坏事。在上一章中,我们看到格斯纳称赞书籍索引是除印刷机之外对学术最伟大的贡献,但随后又承认它可能被那些不再阅读整本书的人滥用。但让我们更仔细地看看格斯纳是如何做出这一转变的:

确实,在我看来,生命如此短暂,对于那些从事各种研究的人来说,书籍索引应该被视为绝对必要的……无论是让人想起以前读过的东西,还是第一次找到新的东西。由于一些人的粗心大意,他们只依赖索引……

当格斯纳考虑使用索引的两种方式时,转变就出现了:在阅读主文本之后和之前。换句话说,作为提醒和作为预示。当然,两者都是有效的。使用索引作为回到我们已经阅读过的书的方式是一种特定的阅读模式,一种使用索引的特定方式;但当然,这不是唯一的方式。当我们写论文、讲座,或者站在书店里想知道这本我们从未读过的书是否会对我们感兴趣的特定主题有用或有趣的内容时,我们翻到索引并预测性地使用它。格斯纳并不是说一种方式好而另一种方式坏。不完全是。只是这种区分似乎追踪了他的思想从”绝对必要”到”一些人的粗心大意”的漂移。不仅格斯纳对此感到焦虑。我们可以在威廉·卡克斯顿(William Caxton)的索引序言——那些使用说明段落——中找到类似的东西,这些书是英格兰最早印刷的书籍之一。

以《圣徒金色传说》(Legenda aurea sanctorum)为例,这是一本在13世纪中期写成的极受欢迎的圣徒传记集,卡克斯顿(Caxton)于1483年首次将其印刷成英文版。卡克斯顿对这部作品的呈现方式颇具创新性,他为其配备了不止一个而是两个目录表。首先是一个按书中出现顺序排列的约200位圣徒的列表,并附有页码。紧接着是另一个目录表,使用完全相同的标题——同一组圣徒——但重新排列,按字母顺序列出。换句话说,卡克斯顿既提供了内容目录,也提供了索引。以下是他对这两个目录的说明:

And to thende eche hystoryy lyf & passyon may be shortely founden I have ordeyned this table folowyng / where & in what leef he shal fynde suche as shal be desyred / and have sette the nombre of every leef in the margyne.

[为了让每个历史、生平和受难故事都能快速找到,我编制了这个目录表,显示在哪一页可以找到你要找的内容,并在页边标注了每页的页码。]

因此,这本书贴心地配备了目录表和页码,以便读者能够快速找到他们想要查找的任何圣徒的历史、生平或受难故事。而”suche as shal be desyred”(所需之物)这个短语令人安心。它似乎涵盖了所有可能性:无论你在找什么,在索引中查找并按照引用查阅即可。卡克斯顿不会公开承认书中可能存在你想查找但索引中未包含的内容,也不会承认索引可能无法充分代表正文。他为什么要这样做呢?“He shal fynde suche as shal be desyred”(他将找到所需之物):这似乎是一句完全合理的话,只要人们不刻意过度解读。

这里还有另一句完全合理的话,这次是为卡克斯顿版西塞罗著作(1481年)的索引所写的引言:“Here foloweth a remembraunce of thistoryes comprysed and touchyd in this present book entitled Tullius de Senectute, Tully of old age, as in the redying shal more playnly be sayd al a longe.”(以下是本书《论老年》中涉及和提及的历史记录,在阅读中将更清楚地详细说明。)这段话指出,书的正文会比索引条目更”清楚”、更详细地描述事物。当然会这样:地图不是领土本身。如果我们期待其他情况,那就从根本上误解了索引是什么。此外,remembraunce(记录)这个词非常有启发性。我们在前一章可能已经注意到,index(索引)这个术语直到相对较晚才真正明确起来。在英语中,我们听到tables(目录表)、registers(登记册)或rubrics(标题),但这些术语使用得很模糊,可以互换。有时它们指的是字母索引,有时它们只不过是按照文本顺序排列的章节列表。除了这些术语,我们还可以加上许多其他术语,它们都在中世纪晚期用来指代我们现在所知的索引:repertorium、breviatura、directorium。在16世纪的英语中,它有时被称为pye;在奥帕瓦的马丁(Martin of Opava)的拉丁文中,它是margarita。然而,它们都令人沮丧地不够精确——它们可能指字母索引,也可能指内容目录——但即使在这样杂乱的术语中,remembraunce作为一个绝妙的异类脱颖而出。在语义上与tabula或register完全不同,它不描述形式本身,而是描述其正确用法:一个纪念物,一个明显面向过去的东西。它暗示你应该已经读过这本书,目录表不是初次阅读的捷径。

卡克斯顿印刷版的《编年史》(Polychronicon,1482年)包含了另一个关于如何使用目录表的警告:“And folowynge this my prohemye [i.e. Prologue] I shal set a table shortly towchyd of the moost parte of this book.”(在我的序言之后,我将设置一个简要涉及本书大部分内容的目录表。)“the moost parte”(大部分)这个短语并不能完全让人放心,不是吗?它与”he shal fynde such as shal be desired”(他将找到所需之物)的理念发出了截然不同的声音。这是一种承认,或者说是一种警告:目录表中的条目不仅必然比正文更简短——不那么清楚——这里似乎还暗示着,就目录表而言,书中的某些部分是未标注的领域。也许这看起来像是过度解读,一种偏执型的文学批评,在实际上并不存在疑虑或告诫的地方看到了它们。但几年后,在卡克斯顿版的拉丁谚语作家加图(Cato,1484年)的著作中,这一点被明确指出。目录表以以下注释结尾:

And over and above these that be conteyned in this sayd table is many a notable commaundement / lernynge and counceylle moche prouffitable whiche is not sette in the sayd regystre or rubrysshe.

[除了这个目录表中包含的内容之外,还有许多值得注意的诫命、学问和有益的建议,这些都没有列在所述登记册或标题中]

一个立即承认自己不足的目录表?这相当精彩——它听起来如此现代,就像教授在研究技能入门培训中教给学生的那种东西:索引可以是一个很好的省力工具,但永远不要把地图误认为是领土本身。这里有一种审慎,这些使用说明中的勤勉为索引的辩护方提供了有力的论据。卡克斯顿的目录表附带了预防性警告,一个概述何时以及如何正确使用它们的建议标签:回顾性地且谨慎地使用。如果不良读者仍然滥用它们,那么责任在于那些读者。索引不认罪。

我们发现自己又回到了最早用英语印刷的书籍,而关于索引的焦虑——它的使用和滥用;过度依赖的危险——已经显而易见。我们已经展望了我们自己的时代,触及了与21世纪对谷歌影响我们深度阅读能力的担忧的相似之处。现在,让我们通过回顾同样担忧的最早版本来结束这个充满焦虑的章节。柏拉图的《斐德罗篇》是苏格拉底和他的年轻朋友斐德罗之间的对话,他们在雅典城墙外漫步,然后在一棵梧桐树下休息。(这对人似乎不仅仅是朋友——开场的对话充满了调情和你斗篷下藏着什么的暗示。)像柏拉图的许多作品一样,《斐德罗篇》包含了对公元前四世纪雅典文学界的一些讽刺性攻击。当苏格拉底第一次遇到斐德罗时,后者刚从伟大的演说家吕西亚斯那里度过了一个上午,听他就爱的主题发表演讲。苏格拉底请他的朋友在他们走路时向他复述这篇演讲,斐德罗震惊地回答:“我亲爱的苏格拉底,你在说什么?你认为我这个普通人,能够以配得上吕西亚斯的方式,凭记忆讲述他——我们这个时代最聪明的作家——在闲暇时创作并花了很长时间完成的东西吗?”苏格拉底取笑斐德罗——我打赌你要求听了两遍,然后借了手稿以便记住它——事实证明,这正是发生的事情。斐德罗从他的斗篷下拿出吕西亚斯的书面演讲稿,两人在树荫下坐下,以便斐德罗可以朗读它。朗读结束时,苏格拉底深受感动。他宣称这次朗读”不可思议”,而他自己”完全被征服了”。但产生如此情感反应的不是吕西亚斯的话语;而是斐德罗对它们的表演:“这是因为你,斐德罗,因为当我看着你时,我看到你在阅读时对演讲感到高兴。所以,认为你在这些事情上比我懂得更多,我跟随你的脚步,加入了你神圣的狂喜。”

到目前为止,这个场景当然是关于爱的——吕西亚斯关于爱的本质的高调演说,以及苏格拉底和斐德罗之间戏谑、玩笑般的爱。但它也巧妙地涉及了说话和写作:斐德罗无法记住吕西亚斯演讲的失望;享受表演和享受其背后的手稿之间的区别。通过这些几乎是偶然的叙事细节,我们被温和地引入了这样一个想法:言语有某种东西——比如说,一种存在感——而写作缺乏这种东西。这是一个在对话的大部分时间里悄悄酝酿的主题,但在接近尾声时,苏格拉底在《斐德罗篇》最著名的段落之一中直接解决了这个问题。在这里,苏格拉底讲述了一个关于发明之神透特(Theuth)的埃及神话。苏格拉底说,我们要感谢透特发明了算术、几何、天文学、跳棋和骰子。然而,他所有创造中最伟大的是写作。有一天,透特把他的发明拿给众神之王塔穆斯(Thamus)看,希望被允许与埃及人民分享它们。塔穆斯依次检查它们,赞扬一些,扔掉其他的。当他看到写作时,透特插话解释:“这项发明……将使埃及人更聪明,并将改善他们的记忆力;因为这是我发现的记忆和智慧的灵丹妙药。”但塔穆斯并不感兴趣,他的回应是尖刻的:

最聪明的透特,一个人有能力创造艺术,但判断它们对使用者的有用性或有害性的能力属于另一个人;现在你,作为文字之父,被你的感情引导,赋予它们与它们真正拥有的力量相反的力量。因为这项发明将在那些学会使用它的人的头脑中产生健忘,因为他们不会练习他们的记忆力。他们对写作的信任,由不属于他们自己的外部字符产生,将阻碍他们使用自己内在的记忆力。你发明的不是记忆的灵丹妙药,而是提醒的灵丹妙药;你给你的学生提供的是智慧的外表,而不是真正的智慧,因为他们会在没有指导的情况下阅读许多东西,因此似乎知道许多东西,而实际上他们大多是无知的,难以相处,因为他们不是智慧的,而只是看起来智慧。

对苏格拉底来说,这个神话说明了写作是言语的穷亲戚。即使是精心制作的演讲,如吕西亚斯的演讲,一旦被写下来就变成了死语言:“每一个词,一旦被写下来,就会被传来传去,在那些理解的人和那些对它不感兴趣的人之间,它不知道该对谁说话或不该对谁说话;当受到虐待或不公正地辱骂时,它总是需要它的父亲来帮助它;因为它没有保护或帮助自己的力量”。此外,在透特神话中,写作被指控导致我们养成坏习惯,使我们健忘,因为我们不再锻炼我们的注意力。人们听而不学,被写作提供的便利所麻痹,另一个机会的可能性,以后阅读的机会。(记住这种批评如何呼应斐德罗无法记住吕西亚斯演讲的叙事细节,以及他借用手稿的做法。)没有现实的智慧表演:我们中任何一个书架上有还没来得及阅读的书的人可能会承认苏格拉底在这里有道理。但难以相处?这是一个低级的打击。

我举出《斐德罗篇》的例子,并非为了嘲笑它,而仅仅因为它是我们对信息技术的怀疑和焦虑的原初文本。这些恐惧与书写本身一样古老,而且它们显然并不幼稚——人们很难期望有比苏格拉底更杰出的同伴了。然而,尽管我们或许能够理解这一论证的逻辑,但今天我们当中有谁会觉得,就学习和智慧而言,事情在书写发明之后就走下坡路了呢?阅读特乌斯的故事时,我们肯定会发现自己内心有一种抗拒,一种无法接受其对书写价值的怀疑态度。也许我们感觉到,学习这一概念本身是可以适应的,会随着其时代的技术而演变;曾经看似是一种削弱、对理想的背叛的东西,可能会被视为必不可少的,本身就是一种理想;学术研究并非永恒不变的,而是变动和偶然的,我们作为学者所提出的问题与我们手头的工具有很大关系。

对于印刷术最初两个世纪中的图书索引,评判者仍然分为两派:一派像苏格拉底那样,以惋惜的恼怒看待这项迅速扩展的技术;另一派则像斐德罗那样,非常乐意利用它。我们还没有讲完反对者的故事。在下一章中,我们将看到事态达到高潮,“索引学术”的观念在十七世纪晚期的咖啡馆中遭到嘲讽。但除此之外,我们还将看到这些才子们失败了,因为他们对图书索引的讥讽只是巩固了它作为启蒙运动新学术不可或缺部分的地位。

“我添加了一个滑稽的索引,纯粹是为了向(傻瓜们)表明我是在开玩笑。”

威廉·申斯通,《女校长》

这是一件奇怪的事情,我们在过去二十年里发展出的有效互联网搜索技能。在搜索引擎的早期,我们并不那么擅长找到我们要找的东西。一个1990年代末的网站在其编码中引入了自然语言处理(natural language processing),其理念是用户会难以摆脱日常生活的语法。人们可以简单地按照说话的方式输入:“请问您能告诉我蒙古的首都是什么吗?”这个网站叫做AskJeeves,这样我们就可以把它想象成无所不知的绅士贴身男仆,而我们则是笨拙的在线伍斯特。然而,二十年后,我们已经抛弃了日常语法。在搜索方面,我们已经学会了自己穿衣服(比喻意义上)。我们已经学会用更少像我们彼此交谈的方式、更接近驱动搜索引擎本身的数据库的合成语言来表达自己。如今,即使是我母亲也只是输入”蒙古 首都”。“简洁是智慧的灵魂,”《哈姆雷特》中的波洛涅斯说道——讽刺的是,他本人是个无可救药的话痨。我们都已经了解到,这也是良好搜索的本质。对于索引编纂者来说,这一发现并不值得大书特书。他们已经知道这一点好几个世纪了。

鉴于简洁的索引条目与完美打磨的警句(bon mot)之间的这种形式上的相似性,文学才子们发现索引是展示其机智的便利工具,只是时间问题。无论是对糟糕诗歌的半开玩笑的释义(“朱斯伯里小姐,用填充猫头鹰欺骗时间,151”),对失势政客的尖锐讽刺(“艾特肯,乔纳森:欣赏冒险者,59;入狱,60”),还是对同事的刻薄抨击(“彼得学院:高桌谈话不太愉快,46;变态者的主要来源,113”),索引都提供了一个大小恰好的角落来部署谨慎的讥讽。

对于一种似乎在颂扬索引形式可能性的东西来说,索引机智的起源恰恰在于我们在上一章中看到的那种焦虑,即对索引滥用潜力的焦虑,对它是否真的是一项有用的发明的焦虑,或者仅仅是某种东西——就像柏拉图《斐德罗篇》中的书写那样——通过其便利性,悄悄地使其使用者技能退化。那么,我们将在十八世纪初这种焦虑加剧时继续讨论这个话题,当时像乔纳森·斯威夫特(《格列佛游记》的作者)这样的才子对古代和现代阅读习惯的差异有这样的看法:

我们与古人之间的整个事物进程因此完全改变了;现代人明智地意识到了这一点,我们这个时代已经发现了一种更短、更谨慎的方法来成为学者和才子,而无需阅读或思考的疲劳。目前使用书籍最完善的方式有两种:第一种,像某些人对待贵族那样对待书籍,准确地学习它们的标题,然后吹嘘自己与它们的熟识。第二种,这确实是更精选、更深刻、更优雅的方法,就是彻底洞察索引,整本书就像鱼被尾巴控制和转动一样,由索引来支配和转动。

人们不再读书了,他抱怨道。最糟糕的违规者会滔滔不绝地列举他们从未翻阅过的书名;最好的读者也只不过阅读索引,从中获得论点的大致印象。这是斯威夫特津津乐道的主题,他在同年的另一部作品中再次提到这一点,谴责那些假装拥有他们并未真正获得的学识的懒惰读者:“这些人假装通过浏览索引来理解一本书,就像一个旅行者只看过厕所就试图描述一座宫殿一样。”宫殿与厕所:如果我们在上一章中欣赏了克里斯托弗·埃克莱斯顿的建筑隐喻——建筑物及其后门——那么斯威夫特的隐喻更具讽刺意味。与此同时,那个时代最尖刻的才子亚历山大·蒲柏也以一副精妙的对句加入了这场论战:“索引学习不会让学生面色苍白/却只是抓住了科学之鳗的尾巴。”对于蒲柏和其他人来说,学生应该面色苍白。知识应该来之不易。阅读的努力、投入的时间——深夜点燃蜡烛直到烧尽——是成为学者不可或缺的一部分。

我们是如何走到这一步的?这些才子、这些伟大的文学人物,他们的攻击目标是谁?这与有趣的索引有什么关系?在本章中,我们将探讨三场争论——或者说文学论战——它们发生在1698年至1718年的二十年间,每一场都发生在索引中。由于本章围绕这三场较量展开,看起来有点像拳击俱乐部的比赛卡,我们将在每场比赛之间暂停,留出一些时间作为中场休息。

然而,在我们回到十七世纪末之前,让我们从更接近我们时代的事物开始。如今,当我们阅读一本主流非虚构类书籍——比如历史书或传记——它几乎肯定会附带索引。如果出版商称职,很有可能这个索引是由专业人士编制的,很可能是某个行业组织的成员,如美国索引学会(American Society for Indexing)、荷兰索引者网络(Nederlands Indexers Netwerk)、澳大利亚和新西兰索引学会(Australia and New Zealand Society of Indexers)、加拿大索引学会(Indexing Society of Canada)等等。其中最古老的是索引学会(Society of Indexers),于1957年在英国成立。学会成立后不久,收到了首相哈罗德·麦克米伦的一封信,祝愿他们成功,并分享了他最喜欢的几个关于索引的轶事。这似乎是一件非同寻常的事情——一位国家元首竟然抽出时间来向这个新成立的、说实话相当小众的组织致敬;他竟然能够列举出他最喜欢的索引清单;当他说”但我必须克制继续引用的诱惑……“时,他甚至听起来很可信。然而,我们应该记住,麦克米伦的血液中流淌着出版业的基因。他的祖父丹尼尔创立了以家族姓氏命名的出版社——至今仍在蓬勃发展——哈罗德在议会生涯前后都在那里工作了多年。

在麦克米伦的索引故事中,引起我注意的是最后一个,事实上也是唯一一个关于政治的故事。在这里,麦克米伦——一位保守党人——回忆起(“带着所有应有的遗憾”)听说”麦考利据说下达的指示:‘别让该死的保守党人为我的《历史》编索引!’“这里的麦考利是托马斯·巴宾顿·麦考利,十九世纪的辉格党政治家和历史学家,他在1840年代开始创作他最著名的作品《英格兰史》(The History of England),并在1859年去世时仍在撰写第五卷。也许这是临终场景——他对出版商的最后低语指示:”别让该死的保守党人为我的《历史》编索引。“麦考利所指的,当然是一个不择手段的索引编制者可以从根本上改变文本重点的想法。而这其中隐含的是对人们如何阅读历史书的真正理解——尤其是像麦考利这样的五卷本巨著:大多数情况下,他们从后面开始阅读,通过索引跳入,查阅他们需要的部分。如果是这样的话,那么一个流氓或党派索引编制者的行为就很重要。麦考利非常清楚的是一个特定时刻,大约在他写《英格兰史》之前一个半世纪,流氓索引——被武器化以对抗其主要文本的索引——已经成为一种时尚。

在十八世纪初,英国政治大致分为两个派系:托利党和辉格党。他们争论的核心是关于君主制角色的激烈分歧,以及斯图亚特王室血统的地位问题——这是一个天主教王朝,在1688年的光荣革命中被废黜。两派之间的公开冲突主要通过政治小册子这一媒介进行,这是一种激烈的论战方式,小册子作者总是尖酸刻薄,经常匿名发表,有时还会模仿敌人的口吻,让他们显得狂热、愚钝或两者兼而有之。在这种狂热的出版环境中,出现了讽刺索引(mock index)。某一派系人物的书会被另一派系的人编制索引,索引条目旨在嘲讽正文,突出其平庸或浮夸之处,对外国人或天主教徒的同情,有时甚至只是其糟糕的语法。麦考利可能曾对这类索引大发雷霆,担心即使在十九世纪中叶,他自己也可能成为受害者,但他也不得不承认它们的天才之处。在他自己的藏书中——现保存于牛津博德利图书馆——他收藏了一部1698年的讽刺作品,其高潮部分是一个极具嘲讽性的索引。这部作品署名查尔斯·博伊尔,题为《本特利博士关于法拉里斯书信的论文考察》,在其后环衬页上,麦考利用铅笔潦草地批注道:“从某种意义上说,这是一部杰作。”为了理解麦考利为何认为这部讽刺作品是杰作——以及他为何要加上”从某种意义上说”这一限定——让我们来看看第一回合:博伊尔对阵本特利。

1695年,一位名叫查尔斯·博伊尔的年轻贵族出版了一部古希腊文本的新版本。博伊尔曾是牛津基督堂学院的学生,该学院具有坚定的保皇派政治立场。半个世纪前的内战期间,它曾是查理一世的宫廷所在地,虽然十七世纪下半叶有许多年轻贵族就读于该学院,但据说博伊尔是三十年来唯一真正完成学位的人。在导师的鼓励下,博伊尔的《法拉里斯书信集》旨在展示学院和这位明星学生的成就。

《书信集》据称是公元前五世纪西西里岛阿格里真托的暴君统治者法拉里斯所写信件的合集。然而,关于其真实性存在一些疑问,博伊尔的版本促使国王图书馆馆长理查德·本特利发表了他的《关于法拉里斯书信的论文》,其中断言这些信件只可能是在法拉里斯死后几个世纪才写成的。本特利的整个职业生涯虽然卓越而杰出,但也充满了无数激烈的争吵。他是那种可能并不完全喜欢战斗,但在性格上无法缓和语气以避免冲突的人物,他的才华没有掺杂任何令人安慰的亲和力,四处树敌,到处得罪人。

他对博伊尔《书信集》的回应也是如此。由于《书信集》并非完全是博伊尔自己的作品——人们普遍且正确地传言他得到了基督堂学院导师们的大量帮助——因此学院集体回应本特利的批评也就不足为奇了。首先发表文章的是安东尼·奥尔索普,当时还是该学院的学生,他在自己编辑的《伊索寓言》序言中瞄准了本特利,描述他为”某个理查德·本特利,一个在翻阅词典方面足够勤奋的人”。这是一个奇怪而隐晦的侮辱,但从前面的章节我们大概能嗅出其中的意味。这关乎的是真正的阅读与摘录式阅读,熟悉文学文本与仅仅熟悉工具书的区别。这是对本特利工作方法的攻击,将他描绘成一个苦工或机器人,只擅长查找资料。这将为基督堂学院随后对本特利的群起而攻之定下基调。

我们需要理解为什么奥尔索普用这个关于词典的讽刺来惩罚本特利质疑书信真实性的行为。然而,首先让我们看看威廉·坦普尔为其真实性所做的论证,因为它说明了正在划定的一些战线:

我认识几位学者(或通常以批评家之名被视为学者),他们不认为这些书信是真迹……但我认为,一个对绘画缺乏鉴赏力的人,无法辨认出这是原作;如此多样的激情,如此丰富的生活和统治的行为与片段,如此自由的思想,如此大胆的表达,对朋友如此慷慨,对敌人如此蔑视,对学者如此尊重,对善良如此推崇,对生活如此了解,对死亡如此轻蔑,伴随着如此激烈的天性和残酷的复仇——这些特质只能由拥有它们的人来表现。8

从逻辑上讲,证明某事物的虚假性比证明其真实性更容易。只需在文档中找到一个缺陷就能证明它是伪造的,而证明它不是伪造的则总是基于假设、概率平衡以及迄今为止缺乏相反证据。然而,以现代标准来看,Temple(坦普尔)的论证,如果可以这样说的话,在其高调的模糊性上显得非同寻常。本质上,Temple的论点是威严的品质无法模仿;因此,既然Phalaris(法拉里斯)书信充分具备这种品质,它们只能是这位威严暴君本人的作品。

Bentley(本特利)构建反对论证的方式截然不同。首先,他从各种古典历史学家的记载中进行三角验证,确定了Phalaris统治的时期。这使他能够识别书信中的时代错误(anachronisms),例如从Phintia(芬提亚)公民那里借钱。由于我们从古希腊历史学家Diodorus(狄奥多罗斯)那里得知Phintia建立于公元前280年左右,这意味着Phalaris会”从一个在它被命名或建立之前近300年的城市借钱”。[9] 在其他地方,Bentley抓住了Phalaris送给他的医生十对”Thericlean杯”的提及。他再次推断这一定是伪造者的疏漏,因为Thericles(塞里克勒斯)——首次设计这种特殊类型杯子的科林斯陶工——生活在Phalaris之后一个多世纪。在论证这一点的过程中,Bentley引用了古典和中世纪时期的多部词源学(etymological)著作来证实这些杯子是以其发明者命名的,并引用了二世纪语法学家Athenæus(阿特纳乌斯)关于Thericles生活年代的记载。

所有这些,更不用说Bentley习惯性地在英语、拉丁语和希腊语之间随意切换,使得阅读令人筋疲力尽:压缩、高度技术性且依赖于细微的细节。Bentley的敌人嘲笑他是学究(pedant)并不令人意外。与Temple对书信的缓冲式辩护相比,Bentleian修辞中没有任何崇高之处,没有华丽的措辞或雷鸣般的演说;相反,Bentley的风格极其技术化,仍然充满古典引文,但每一个引用都在更大的论证中发挥着取证作用。很容易理解为什么Alsop(阿尔索普)将Bentley描绘成拿着词典的人——单个词汇及其历史是他证据方法的关键要素。Temple是个夸夸其谈的人,而Bentley则是个吹毛求疵的人。

虽然Alsop对Bentley的挖苦不过是一句讥讽,用拉丁文写成并埋藏在序言中,但Christ Church(基督堂)派系的下一次攻击却是完全不同的规模。《本特利博士关于法拉里斯书信和伊索寓言的论文之检验》——更为人所知的是《博伊尔反对本特利》——是一本针对国王图书馆馆长的长篇人格暗杀之作。虽然标题页上署名为Boyle(博伊尔),但其创作实际上是Christ Church一群人的共同努力:Boyle本人、他的导师Francis Atterbury(弗朗西斯·阿特伯里)以及近期的学生William Freind(威廉·弗林德)和William King(威廉·金)。[10]

《博伊尔反对本特利》以一些熟悉的”世风日下”修辞开篇,讲述”学问”在现代编辑和注释者手中即将灭亡。序言还重复了Alsop的论调,即Bentley的批评来自词典,但将这一观察推进得更远,明确指出这是一种完全无效的学术模式:“因此,我不必为[法拉里斯书信的]声誉辩护,以对抗本特利博士或任何其他人的攻击,这些人借助闲暇和词典(Lexicons),在这一点上自封为批评家”。换句话说,任何有词典和足够时间的人都能找到关于伟大文学的论据,但这些论据将是可鄙的——本质上毫无价值——因此无需理会它们。这是一个极其大胆的声明,但为了防止我们对Boyle及其同伙是否当真有任何怀疑,这一主张在整部作品中被大量重复。例如,“本特利博士的附录[即《论文》]具有学问的所有浮华和表象,却没有实质”。Bentley被指控仅仅使用了索引和词典:“本特利博士我认为应该为他的材料挖掘得更深,并查阅原始作者”。最后,一对相当精彩的新造词总结了这种情况:Bentley被指控采用纯粹中介形式的学术研究,是一个”二手批评家”,而他依赖参考工具的工作方法被斥为”字母表式学问”。但词典当然不是字母表式学问的唯一场所,索引也受到了抨击,Boyle(或此时代他发声的任何一位朋友)说:“我认为索引搜寻词汇和短语,仅次于字谜和藏头诗,是一个人能从事的最低级的消遣”。

然而,尽管《博伊尔对本特利》充满了尖刻的讽刺,但它最显著的特点还是其机智。其中一个章节由威廉·金撰写,模仿了本特利对法拉里斯书信的原始批评,暗示如果遥远未来的批评家偶然读到本特利的《论文》(“我完全不认为他们会读到”),他们会看到其冗长而技术性的写作风格,并得出结论:这不可能是英国人写的,而一定是后来冒名顶替者的作品。同样是金为这本书提供了最巧妙的喜剧元素:一个索引。

这个四页的表格插在书的后面,标题为”本特利博士简述,以索引方式呈现”,果然,它的每个标题词都与本特利低劣品格的某个方面有关。用户可以找到需要了解的重要事项,例如:

他极度的愚钝,第74、106、119、135、136、137、241页

他的迂腐,从第93页到99页,144、216页

他向外国人的申诉,第13、14、15页

他对从未见过的书籍的熟悉,第76、98、115、232页

这是一次绝妙的双重攻击。金的索引的一大乐趣在于这些位置是真实的。如果我们按照”他收集的驴谚语,第220页”的引用,我们确实会发现自己来到了一个页面,那里指责本特利在他的《论文》中两次引用了同一个关于驴的谚语。因此,“本特利博士简述”的表面笑话是,一个时间紧迫的读者可能真的需要查看本特利某个特定糟糕方面的细节,并对提供的功能性索引感到高兴。同时还有一个隐蔽的攻击,嘲笑”二手批评家”,依赖索引,总是与文学本身隔着一层。