“没有哪位科学家能比贾雷德·戴蒙德带来更多来自实验室和田野的经验,没有人对社会问题思考得更深入,也没有人能像他在《枪炮、病菌与钢铁》中那样阐述得更清晰。在这本可读性极强的著作中,他展示了历史学和生物学如何相互丰富,从而产生对人类状况的更深刻理解。”

——爱德华·O·威尔逊,哈佛大学佩莱格里诺大学教授

“严肃、开创性的人类历史生物学研究似乎每一代人才会出现一次……现在贾雷德·戴蒙德必须被加入这个精英行列……戴蒙德将技术掌握与历史视野、轶事趣味与宏观概念愿景、对资料来源的把握与创造性飞跃融为一体。今年没有出版过比这更好的同类作品,过去许多年也没有。”

——马丁·西夫,《华盛顿时报》

“[戴蒙德的]杰出综合研究是一部令人耳目一新的非传统历史著作,融合了人类学、行为生态学、语言学、流行病学、考古学和技术发展等领域的知识。”

——《出版人周刊》(星级评论)

“贾雷德·戴蒙德博学多识,用通俗易懂的美式英语表达科学概念,几乎完全处理那些关心人类如何发展的每个人都应该感兴趣的问题……[他]为我们提供了种族主义答案的可靠替代方案,这对我们所有人都是一个巨大的贡献……一本极其有趣的书。”

——阿尔弗雷德·W·克罗斯比,《洛杉矶时报》

“引人入胜且极其重要……[简单的]概述无法体现这本书巨大的精妙之处。”

——大卫·布朗,《华盛顿邮报书评》

“值得任何关注人类历史最根本层面的人关注。这是一部划时代的作品。戴蒙德撰写的人类历史总结,就目前而言,可以说具有达尔文式的权威性。”

——托马斯·M·迪施,《新领袖》

“一本极其引人入胜的书……贾雷德·戴蒙德带我们进行了一次令人振奋的历史世界之旅,让我们重新思考关于我们自己和其他民族的所有观念,以及我们在整体事物格局中的位置。”

——克里斯托弗·埃雷特,加州大学洛杉矶分校非洲历史教授

“贾雷德·戴蒙德巧妙地汇集了考古学和流行病学等不同探索领域的最新发现,阐明了不同大陆的人类社会在过去13000年中如何以及为何遵循了截然不同的发展路径。”

——布鲁斯·D·史密斯,史密森学会考古生物学项目主任

“’为什么人类社会有如此不同的命运?’这个问题通常得到的是种族主义的答案。贾雷德·戴蒙德掌握了许多不同领域的信息,令人信服地证明了先发优势和当地条件可以在很大程度上解释人类历史的进程。他令人印象深刻的论述将吸引广大读者。”

——卢卡·卡瓦利-斯福扎,斯坦福大学遗传学教授

人类社会的命运

W. W. Norton & Company

纽约 伦敦

献给埃萨、卡林加、奥姆瓦伊、帕兰、绍阿卡里、维沃以及我所有其他的新几内亚朋友和老师们——他们是艰难环境的掌控者

版权所有 © 1999, 1997 贾雷德·戴蒙德

版权所有

有关复制本书选段的许可信息,请致函:Permissions, W. W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York, NY 10110.

本书正文使用 Sabon 字体排版,标题使用 Trajan Bold 字体排版和制造由 Maple-Vail 图书制造集团完成书籍设计:Chris Welch

国会图书馆出版物编目数据 Diamond, Jared M. 枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运 / 贾雷德·戴蒙德页码 厘米包含参考文献 ISBN: 978-0-393-06922-8 1. 社会演化 2. 文明——历史 3. 民族学 4. 人类——环境的影响 5. 文化传播 I. 标题 HM206.D48 1997

303.4—dc21

96-37068 CIP

W. W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10110 www.wwnorton.com

W. W. Norton & Company Ltd., Castle House, 75/76 Wells Street, London W1T 3QT

平装版前言

历史在不同地区的不同进程

公元前11000年之前所有大陆上发生了什么?

地理如何塑造了波利尼西亚岛屿上的社会

为什么印加皇帝阿塔瓦尔帕没有俘获西班牙国王查理一世

枪炮、病菌与钢铁的根源

食物生产开始时间的地理差异

食物生产传播的原因

[第八章 苹果还是印第安人

为什么某些地区的人们未能驯化植物?]

[第九章 斑马、不幸的婚姻与安娜·卡列尼娜原则

为什么大多数大型野生哺乳动物从未被驯化?]

[第十章 辽阔的天空与倾斜的轴线

为什么粮食生产在不同大陆的传播速度不同?]

[第三部分 从粮食到枪炮、病菌与钢铁]

[第十一章 牲畜的致命馈赠

病菌的演化]

[第十二章 蓝图与借用的字母

文字的演化]

[第十三章 需求之母

技术的演化]

[第十四章 从平等主义到盗贼统治

政府和宗教的演化]

[第四部分 用五章环游世界]

[第十五章 亚力的人民

澳大利亚和新几内亚的历史]

[第十六章 中国何以成为中国

东亚的历史]

[第十七章 驶向波利尼西亚的快艇

南岛语族扩张的历史]

[第十八章 半球的碰撞

欧亚大陆与美洲历史的比较]

[第十九章 非洲何以成为黑色

非洲的历史]

[尾声 作为科学的人类历史的未来]

[2003年后记:今日的枪炮、病菌与钢铁]

[致谢]

[延伸阅读]

[图片来源]

为什么世界历史像洋葱?

本书试图提供过去13000年来所有人的简史。激发这本书的问题是:为什么历史在不同大陆上呈现出不同的发展?如果这个问题立即让你担心即将读到一篇种族主义论文,请放心:正如你将看到的,这个问题的答案完全不涉及人种差异。本书的重点在于寻找终极解释,并尽可能向前推进历史因果链。

大多数讲述世界历史的书籍集中于欧亚大陆和北非有文字社会的历史。世界其他地区的本土社会——撒哈拉以南非洲、美洲、东南亚岛屿、澳大利亚、新几内亚、太平洋群岛——只得到简短处理,主要涉及它们历史中很晚的时期,即它们被西欧人发现和征服之后发生的事情。即使在欧亚大陆内部,关于西欧亚的历史也比中国、印度、日本、热带东南亚和其他东欧亚社会的历史占据更多篇幅。公元前3000年左右文字出现之前的历史也只得到简短处理,尽管它构成了人类物种500万年历史的99.9%。

这种狭隘聚焦的世界历史叙述有三个缺点。首先,今天越来越多的人很自然地对西欧亚以外的其他社会感兴趣。毕竟,那些”其他”社会涵盖了世界大部分人口以及绝大多数世界民族、文化和语言群体。它们中的一些已经是、另一些正在成为世界上最强大的经济体和政治力量。

其次,即使对于专门关注现代世界形成的人来说,一部仅限于文字出现以来发展的历史也无法提供深刻理解。并非不同大陆上的社会在公元前3000年之前彼此相当,然后西欧亚社会突然发展出文字并首次开始在其他方面领先。相反,早在公元前3000年,就已经有欧亚和北非社会不仅拥有初步的文字,还拥有中央集权的国家政府、城市、广泛使用的金属工具和武器、使用驯化动物进行运输和牵引以及机械动力,以及依赖农业和家畜获取食物。在其他大陆的大部分或全部地区,当时这些都不存在;其中一些但并非全部后来在美洲本土和撒哈拉以南非洲的部分地区出现,但仅是在接下来的五千年中;而在澳大利亚原住民中一个也没有出现。这已经提醒我们,西欧亚在现代世界的主导地位的根源在于公元前3000年之前的史前时代(我所说的西欧亚主导地位,是指西欧亚社会本身以及它们在其他大陆产生的社会的主导地位)。

第三,专注于西欧亚社会的历史完全绕过了一个显而易见的大问题。为什么这些社会成为了不成比例地强大和创新的社会?对这个问题的常见答案会援引近因(proximate forces),比如资本主义的兴起、重商主义、科学探究、技术,以及在西欧亚人与其他大陆人民接触时杀死他们的致命病菌。但为什么所有这些征服的要素都出现在西欧亚,而在其他地方只是较小程度地出现或根本没有出现?

所有这些要素只是近因因素,而不是终极解释(ultimate explanations)。为什么资本主义没有在美洲原住民墨西哥繁荣,重商主义没有在撒哈拉以南非洲繁荣,科学探究没有在中国繁荣,先进技术没有在北美原住民中繁荣,致命病菌没有在澳大利亚土著中繁荣?如果有人通过援引特殊的文化因素来回应——例如,科学探究据称在中国被儒家思想压制,但在西欧亚被希腊或犹太-基督教传统激发——那么这个人仍在继续忽视对终极解释的需求:为什么像儒家思想和犹太-基督教伦理这样的传统没有分别在西欧亚和中国发展?此外,这个人忽视了这样一个事实:在公元1400年之前,儒家中国在技术上比西欧亚更先进。

如果只关注西欧亚社会本身,就不可能理解它们。有趣的问题涉及它们与其他社会之间的区别。回答这些问题需要我们也理解所有其他社会,这样西欧亚社会才能被置于更广阔的背景中。

一些读者可能会觉得我走向了与传统历史相反的极端,对西欧亚投入的篇幅太少,而牺牲了世界其他地区。我会回答说,世界其他一些地区非常有启发性,因为它们在一个较小的地理区域内包含了如此多的社会和如此多样化的社会。其他读者可能会发现自己同意本书的一位评论者。带着温和批评的玩笑语气,这位评论者写道,我似乎把世界历史看作一个洋葱,现代世界只构成表面,而它的层次需要被剥开以寻求历史理解。是的,世界历史确实是这样一个洋葱!但这种剥开洋葱层次的过程是迷人的、具有挑战性的——而且对我们今天具有压倒性的重要性,因为我们试图把握过去对未来的教训。

J. D.

耶利的问题

我们都知道,对于来自地球不同地区的人们来说,历史的进程非常不同。在末次冰河时代结束以来的13000年里,世界上一些地区发展出了拥有金属工具的识字工业社会,其他地区只发展出了不识字的农业社会,还有一些地区保留了使用石器工具的狩猎-采集社会。这些历史不平等在现代世界投下了长长的阴影,因为拥有金属工具的识字社会征服或消灭了其他社会。虽然这些差异构成了世界历史最基本的事实,但它们的原因仍然不确定且有争议。这个关于它们起源的令人困惑的问题,在25年前以一种简单、个人化的形式向我提出。

1972年7月,我正在热带岛屿新几内亚的一个海滩上散步,作为生物学家,我在那里研究鸟类进化。我已经听说过一位名叫耶利的杰出地方政治家,他当时正在该地区巡回。偶然地,耶利和我那天朝同一个方向走,他追上了我。我们一起走了一个小时,整个时间都在交谈。

耶利散发着魅力和活力。他的眼睛以一种令人着迷的方式闪烁。他自信地谈论自己,但他也提出了很多探索性的问题并专注地倾听。我们的对话从当时每个新几内亚人心中都在想的一个话题开始——政治发展的快速步伐。巴布亚新几内亚,耶利的国家现在的名称,当时仍由澳大利亚作为联合国托管地管理,但独立已经迫在眉睫。耶利向我解释了他在让当地人民为自治做准备方面的作用。

过了一会儿,耶利转变了对话并开始询问我。他从未离开过新几内亚,受教育程度没有超过高中,但他的好奇心是永不满足的。首先,他想知道我在新几内亚鸟类方面的工作(包括我为此得到多少报酬)。我向他解释了不同的鸟类群体如何在数百万年的时间里殖民新几内亚。然后他问他自己人民的祖先如何在过去数万年里到达新几内亚,以及白人欧洲人如何在过去200年里殖民新几内亚。

对话保持友好,尽管耶利和我所代表的两个社会之间的紧张关系我们俩都很熟悉。两个世纪前,所有新几内亚人仍然”生活在石器时代”。也就是说,他们仍然使用石器工具,类似于数千年前在欧洲被金属工具取代的那些工具,他们居住在没有在任何中央政治权威下组织的村庄里。白人到来了,强加了中央集权政府,并带来了新几内亚人立即认识到其价值的物质商品,从钢斧、火柴和药品到衣服、软饮料和雨伞。在新几内亚,所有这些商品被统称为”货物”。

许多白人殖民者公开蔑视新几内亚人,称他们为”原始人”。即使是新几内亚最无能的白人”主人”——1972年他们仍然这样被称呼——也享有比新几内亚人高得多的生活水平,甚至比像亚利这样富有魅力的政治家还要高。然而,亚利曾经像现在问我一样询问过很多白人,而我也询问过很多新几内亚人。他和我都非常清楚,新几内亚人平均而言至少和欧洲人一样聪明。所有这些事情一定都在亚利的脑海中,当他用闪亮的眼睛再次投来洞察的目光时,他问我:“为什么你们白人开发了这么多货物并把它带到新几内亚,而我们黑人却几乎没有自己的货物?”

这是一个简单的问题,却触及了亚利所经历的生活核心。是的,普通新几内亚人的生活方式与普通欧洲人或美国人的生活方式之间仍然存在巨大差异。类似的差异也存在于世界其他民族的生活方式之间。这些巨大的差异必定有强大的原因,人们可能会认为这些原因应该是显而易见的。

然而,亚利这个看似简单的问题却很难回答。当时我没有答案。专业历史学家们对解决方案仍然存在分歧;大多数人甚至不再提出这个问题。在亚利和我进行那次对话之后的这些年里,我研究并撰写了关于人类进化(evolution)、历史和语言的其他方面的文章。这本书写于二十五年后,试图回答亚利的问题。

虽然亚利的问题只涉及新几内亚人和欧洲白人之间生活方式的对比,但它可以扩展到现代世界内更大范围的对比。欧亚大陆起源的民族,特别是那些仍然生活在欧洲和东亚的人,以及那些移居到北美的人,在财富和权力方面主导着现代世界。包括大多数非洲人在内的其他民族,虽然已经摆脱了欧洲殖民统治,但在财富和权力方面仍然远远落后。还有一些民族,如澳大利亚、美洲和非洲最南部的原住民,甚至不再是自己土地的主人,而是被欧洲殖民者削弱、征服,在某些情况下甚至被灭绝。

因此,关于现代世界不平等的问题可以重新表述如下:为什么财富和权力会按照现在的方式分配,而不是以其他方式分配?例如,为什么不是美洲原住民、非洲人和澳大利亚原住民削弱、征服或灭绝欧洲人和亚洲人?

我们可以很容易地将这个问题往前推一步。到公元1500年,当欧洲的全球殖民扩张刚刚开始时,不同大陆上的民族在技术和政治组织方面已经存在很大差异。欧洲、亚洲和北非的大部分地区是装备金属工具的国家或帝国的所在地,其中一些处于工业化的门槛上。两个美洲原住民族——阿兹特克人和印加人——用石器统治着帝国。撒哈拉以南非洲的部分地区被使用铁器的小国家或酋邦(chiefdom)分割。大多数其他民族——包括澳大利亚和新几内亚的所有民族、许多太平洋岛屿、美洲大部分地区和撒哈拉以南非洲的一小部分——以农耕部落的形式生活,甚至仍然以使用石器的狩猎采集群体(hunter-gatherer band)的形式生活。

当然,公元1500年时的这些技术和政治差异是现代世界不平等的直接原因。拥有钢铁武器的帝国能够征服或灭绝使用石器和木制武器的部落。然而,世界是如何在公元1500年变成这样的呢?

我们可以再次很容易地将这个问题往前推一步,通过借鉴书面历史和考古发现。直到大约公元前11000年最后一个冰河时代(Ice Age)结束时,所有大陆上的所有民族仍然是狩猎采集者。从公元前11000年到公元1500年,不同大陆上不同的发展速度导致了公元1500年的技术和政治不平等。虽然澳大利亚原住民和许多美洲原住民仍然是狩猎采集者,但欧亚大陆的大部分地区以及美洲和撒哈拉以南非洲的许多地区逐渐发展出了农业、畜牧业、冶金术(metallurgy)和复杂的政治组织。欧亚大陆的部分地区和美洲的一个地区也独立发展出了文字。然而,这些新发展在欧亚大陆出现的时间都比其他地方更早。例如,青铜工具的大规模生产在公元1500年前的几个世纪里刚刚在南美安第斯山脉开始,而在欧亚大陆的部分地区,这一技术在4000多年前就已经确立了。当欧洲探险家在公元1642年首次遇到塔斯马尼亚人时,他们的石器技术比几万年前欧洲旧石器时代晚期(Upper Paleolithic)部分地区流行的技术更简单。

因此,我们最终可以将关于现代世界不平等的问题重新表述如下:为什么人类发展在不同大陆上以如此不同的速度进行?这些不同的速度构成了历史最广泛的模式,也是我这本书的主题。

虽然这本书最终是关于历史和史前史的,但它的主题不仅具有学术意义,而且具有压倒性的实践和政治重要性。不同民族之间互动的历史通过征服、流行病(epidemic)和种族灭绝塑造了现代世界。这些碰撞产生的反响在许多世纪后仍未平息,并且在当今世界一些最动荡的地区仍在积极持续。

例如,非洲大部分地区仍在与其近代殖民主义的遗产作斗争。在其他地区——包括中美洲大部分地区、墨西哥、秘鲁、新喀里多尼亚、前苏联和印度尼西亚部分地区——内乱或游击战使仍然众多的土著人口与由入侵征服者后裔主导的政府对立。许多其他土著人口——如夏威夷原住民、澳大利亚土著、西伯利亚原住民,以及美国、加拿大、巴西、阿根廷和智利的印第安人——由于种族灭绝和疾病而人数大幅减少,现在已被入侵者的后裔远远超过。尽管因此无法发动内战,但他们仍在越来越多地主张自己的权利。

除了过去不同民族间碰撞在当今政治和经济上的这些反响之外,还有当今语言上的反响——尤其是现代世界幸存的6000种语言中大多数即将消失,被英语、汉语、俄语和其他几种在近几个世纪说话人数大幅增加的语言所取代。现代世界的所有这些问题都源于亚利问题中隐含的不同历史轨迹。

在寻求亚利问题的答案之前,我们应该停下来考虑一些反对讨论这个问题的意见。出于几个原因,有些人对仅仅提出这个问题就感到不快。

一种反对意见是这样的。如果我们成功解释了一些人如何统治其他人,这难道不会为统治辩护吗?这难道不是在说结果是不可避免的,因此试图改变今天的结果是徒劳的吗?这种反对意见基于一种常见倾向,即混淆对原因的解释与对结果的辩护或接受。如何使用历史解释是一个与解释本身分开的问题。理解更常被用来试图改变结果,而不是重复或延续结果。这就是为什么心理学家试图理解杀人犯和强奸犯的心理,为什么社会历史学家试图理解种族灭绝,为什么医生试图理解人类疾病的原因。这些研究者并不寻求为谋杀、强奸、种族灭绝和疾病辩护。相反,他们寻求利用对因果链的理解来打断这条链。

第二,讨论亚利的问题难道不会自动涉及以欧洲为中心的历史研究方法,对西欧人的美化,以及对西欧和欧化的美洲在现代世界突出地位的痴迷吗?这种突出地位难道不只是过去几个世纪的短暂现象,现在正在日本和东南亚的突出地位背后消退吗?事实上,本书的大部分内容将涉及欧洲人以外的民族。我们不仅关注欧洲人与非欧洲人之间的互动,还将考察不同非欧洲民族之间的互动——特别是那些发生在撒哈拉以南非洲、东南亚、印度尼西亚和新几内亚,在这些地区原住民之间的互动。我们将看到,他们文明的大多数基本要素是由生活在其他地方的其他民族发展起来的,然后被引进到西欧,而不是美化西欧血统的民族。

第三,“文明”这样的词,以及”文明的兴起”这样的短语,难道不会传达一种错误的印象,即文明是好的,部落狩猎采集者是悲惨的,过去13000年的历史涉及朝着更大人类幸福的进步吗?事实上,我并不认为工业化国家比狩猎采集部落”更好”,或者放弃狩猎采集生活方式转向基于铁器的国家代表”进步”,或者这导致了人类幸福的增加。我自己的印象来自于我在美国城市和新几内亚村庄之间分配我的生活,即所谓的文明祝福是混合的。例如,与狩猎采集者相比,现代工业化国家的公民享有更好的医疗保健,更低的被谋杀死亡风险和更长的寿命,但从友谊和大家庭获得的社会支持要少得多。我研究人类社会中这些地理差异的动机不是要赞美一种社会而非另一种,而只是为了理解历史上发生了什么。

亚利的问题真的需要另一本书来回答吗?我们不是已经知道答案了吗?如果是这样,答案是什么?

可能最常见的解释涉及隐含或明确地假设民族之间的生物学差异。在公元1500年之后的几个世纪里,当欧洲探险家意识到世界各民族在技术和政治组织方面的巨大差异时,他们认为这些差异源于先天能力的差异。随着达尔文理论的兴起,解释被重新表述为自然选择和进化后裔的术语。技术原始的民族被认为是人类从类人猿祖先进化的演化遗迹。工业化社会的殖民者对这些民族的取代体现了适者生存。随着遗传学的后来兴起,解释再次被重新表述,用遗传学术语。欧洲人被认为在遗传上比非洲人更聪明,尤其比澳大利亚土著更聪明。

今天,西方社会的一些群体公开谴责种族主义。然而,许多(也许是大多数!)西方人仍然私下或潜意识地接受种族主义解释。在日本和许多其他国家,这类解释仍然被公开提出,且毫无歉意。即使是受过教育的美国白人、欧洲人和澳大利亚人,当谈到澳大利亚土著时,也会认为土著本身有某种原始性。他们看起来确实与白人不同。在欧洲殖民时代幸存下来的土著后裔中,许多人现在发现很难在白人主导的澳大利亚社会中取得经济上的成功。

一个看似有说服力的论点是这样的:白人移民在殖民澳大利亚大陆后的一个世纪内,建立了一个基于金属工具和粮食生产的、有文字的、工业化的、政治集权的民主国家。而土著在这片大陆上作为部落狩猎采集者生活了至少4万年,却一直没有金属工具。这是人类发展的两个连续实验,环境完全相同,唯一的变量是占据该环境的人群。还需要什么进一步的证据来证明,澳大利亚土著与欧洲社会之间的差异源于人群本身的差异?

对这种种族主义解释的反对,不仅因为它们令人厌恶,还因为它们是错误的。缺乏可靠证据表明,人类智力差异与技术差异存在平行关系。事实上,正如我马上要解释的,现代”石器时代”民族平均而言可能比工业化民族更聪明,而不是更不聪明。听起来可能矛盾,但我们将在第15章看到,白人移民到澳大利亚并不值得因建立一个拥有上述各种优点的有文字的工业化社会而获得通常给予他们的赞誉。此外,直到最近还在技术上处于原始状态的民族——如澳大利亚土著和新几内亚人——在获得机会时,通常能够掌握工业技术。

认知心理学家投入了大量精力,试图寻找现在生活在同一国家、但来自不同地理起源的人群之间的智商差异。特别是,数十年来,许多美国白人心理学家一直试图证明,非洲裔美国黑人天生不如欧洲裔美国白人聪明。然而,众所周知,被比较的人群在社会环境和教育机会上存在巨大差异。这一事实给检验智力差异导致技术差异这一假设的努力带来了双重困难。首先,即使我们成年后的认知能力也受到童年时期社会环境的严重影响,这使得很难辨别出任何先前存在的遗传差异的影响。其次,认知能力测试(如智商测试)往往测量的是文化学习而非纯粹的先天智力(无论那是什么)。由于童年环境和习得知识对智商测试结果的这些无可置疑的影响,心理学家迄今的努力未能令人信服地证实非白人民族智商存在假定的遗传缺陷。

我对这一争议的看法来自于33年在新几内亚人自己完整社会中与他们共事的经验。从我与新几内亚人工作的一开始,他们就给我留下了这样的印象:平均而言,他们比欧洲人或美国人更聪明、更机警、更善于表达,对周围的事物和人更感兴趣。在一些人们可能合理地认为反映大脑功能方面的任务上,比如在陌生环境中形成心理地图的能力,他们似乎比西方人熟练得多。当然,新几内亚人在西方人从小就接受训练而新几内亚人没有接受训练的任务上往往表现不佳。因此,当来自偏远村庄、未受过教育的新几内亚人访问城镇时,在西方人看来他们显得愚笨。相反,当我与新几内亚人在丛林中时,我不断意识到自己在他们眼中看起来有多愚蠢,在一些简单的任务上(如沿着丛林小径行走或搭建庇护所)表现出的无能,而这些是新几内亚人从小就接受训练、我却没有的。

很容易看出两个理由,说明我认为新几内亚人比西方人更聪明的印象可能是正确的。首先,数千年来,欧洲人一直生活在人口密集、有中央政府、警察和司法机构的社会中。在这些社会中,人口密集地区的传染性流行病(如天花)历史上是主要的死亡原因,而谋杀相对少见,战争状态是例外而非常态。大多数逃过致命感染的欧洲人也逃过了其他潜在的死亡原因,并将他们的基因传递下去。今天,大多数在西方出生的婴儿也能逃过致命感染并繁衍后代,无论他们的智力和所携带的基因如何。相比之下,新几内亚人一直生活在人口数量太少、无法演化出人口密集地区流行病的社会中。相反,传统的新几内亚人因谋杀、长期部落战争、事故和获取食物的困难而遭受高死亡率。

聪明人比不那么聪明的人更有可能逃脱传统新几内亚社会中那些导致高死亡率的原因。然而,传统欧洲社会中流行病造成的差异性死亡率与智力关系不大,而是涉及依赖于身体化学细节的基因抗性(genetic resistance)。例如,B型或O型血的人比A型血的人对天花有更强的抵抗力。也就是说,在新几内亚,促进智力基因的自然选择可能比在人口更密集、政治更复杂的社会中要残酷得多,而在后者,针对身体化学特性的自然选择反而更强大。

除了这个基因原因,还有第二个原因可以解释为什么新几内亚人可能比西方人更聪明。现代欧美儿童花费大量时间被动地接受电视、广播和电影的娱乐。在普通美国家庭中,电视每天开着七个小时。相比之下,传统新几内亚儿童几乎没有这种被动娱乐的机会,而是几乎所有醒着的时间都在主动做事情,比如与其他儿童或成人交谈或玩耍。几乎所有儿童发展研究都强调童年刺激和活动在促进智力发展中的作用,并强调与童年刺激减少相关的不可逆转的智力发育迟缓。这种影响肯定为新几内亚人表现出的优越平均智力功能贡献了非基因成分。

也就是说,在智力方面,新几内亚人可能在基因上优于西方人,而且他们肯定在逃避工业化社会中大多数儿童现在成长所面临的毁灭性发育劣势方面更胜一筹。当然,完全没有任何迹象表明新几内亚人有任何智力劣势可以用来回答亚力的问题。同样的两个基因和童年发育因素不仅可能区分新几内亚人与西方人,而且通常也区分狩猎采集者和其他技术原始社会成员与技术先进社会成员。因此,通常的种族主义假设必须被颠倒过来。为什么欧洲人尽管可能有基因劣势,并且(在现代)无疑有发育劣势,却最终拥有了更多的货物?为什么新几内亚人最终技术落后,尽管我相信他们有优越的智力?

基因解释并不是亚力问题的唯一可能答案。另一个流行于北欧居民的解释援引了他们家乡寒冷气候对人类创造力和精力的所谓刺激作用,以及炎热潮湿的热带气候的抑制作用。也许高纬度地区季节性变化的气候比季节性恒定的热带气候提出了更多样化的挑战。也许寒冷的气候要求人们在技术上更具创造性才能生存,因为必须建造温暖的房屋和制作保暖的衣服,而在热带地区,人们可以用更简单的住房和不穿衣服就能生存。或者这个论证可以反过来得出同样的结论:高纬度地区漫长的冬季让人们有大量时间坐在室内进行发明创造。

虽然以前很流行,但这类解释也经不起仔细审查。正如我们将看到的,北欧人民直到最近一千年才对欧亚文明做出根本性的重要贡献;他们只是幸运地生活在一个地理位置上,在那里他们可能接收到在欧亚大陆温暖地区发展起来的进步(如农业、轮子、文字和冶金)。在新大陆,高纬度的寒冷地区甚至更加落后。唯一发展出文字的美洲原住民社会出现在北回归线以南的墨西哥;新大陆最古老的陶器来自南美洲热带地区的赤道附近;而被普遍认为在艺术、天文学和其他方面最先进的新大陆社会是公元一千年热带尤卡坦半岛和危地马拉的古典玛雅社会。

第三种对亚力问题的解释援引了干燥气候中低地河谷的所谓重要性,在那里高产农业依赖于大规模灌溉系统,而灌溉系统反过来又需要集权官僚机构。这一解释的依据是一个无可争议的事实,即已知最早的帝国和文字系统出现在新月沃地的底格里斯河和幼发拉底河流域以及埃及的尼罗河流域。水利控制系统似乎也与世界其他一些地区的集权政治组织有关,包括印度次大陆的印度河流域、中国的黄河和长江流域、中美洲的玛雅低地以及秘鲁的海岸沙漠。

然而,详细的考古学研究表明,复杂的灌溉系统并未伴随中央集权官僚体系的兴起而出现,而是在相当长的滞后期之后才出现。也就是说,政治集权化是出于其他原因而产生的,随后才允许建造复杂的灌溉系统。在世界同一地区,政治集权化之前的所有关键发展都与河谷或复杂的灌溉系统无关。例如,在新月沃地(Fertile Crescent),粮食生产和村落生活起源于丘陵和山区,而非低地河谷。在新月沃地的丘陵地区,村落粮食生产开始繁荣之后约3000年,尼罗河谷仍然是文化落后地区。美国西南部的河谷最终支持了灌溉农业和复杂社会,但这仅仅是在这些社会所依赖的许多发展成果从墨西哥引入之后。澳大利亚东南部的河谷仍然被没有农业的部落社会占据。

还有另一种解释列举了使欧洲人能够杀死或征服其他民族的直接因素——特别是欧洲的枪支、传染病、钢铁工具和制成品。这种解释方向正确,因为这些因素确实直接导致了欧洲的征服。然而,这个假设是不完整的,因为它仍然只提供了一个近因(proximate)解释(第一阶段),识别了直接原因。它引发了对终极原因的寻找:为什么是欧洲人,而不是非洲人或美洲原住民,最终拥有了枪支、最致命的病菌和钢铁?

虽然在确定欧洲征服新大陆的终极原因方面已经取得了一些进展,但非洲仍然是一个大谜题。非洲是原始人类进化时间最长的大陆,也是解剖学意义上的现代人类可能起源的地方,这里的本地疾病如疟疾和黄热病曾杀死欧洲探险家。如果先发优势有任何意义的话,为什么枪支和钢铁不是首先在非洲出现,从而允许非洲人及其病菌征服欧洲?又是什么导致澳大利亚原住民未能超越使用石器的狩猎采集者阶段?

从人类社会的全球比较中产生的问题曾经吸引了历史学家和地理学家的大量关注。此类努力最著名的现代例子是阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)的12卷本历史研究(Study of History)。汤因比特别关注23个先进文明的内部动力,其中22个有文字,19个在欧亚大陆。他对史前史和更简单的无文字社会不太感兴趣。然而,现代世界不平等的根源可以追溯到史前时期。因此,汤因比没有提出Yali的问题,也没有解决我所看到的历史最广泛的模式。其他关于世界历史的现有书籍同样倾向于关注过去5000年的先进有文字的欧亚文明;它们对前哥伦布时期的美洲原住民文明的处理非常简短,对世界其他地区的讨论更加简短,除了其与欧亚文明最近的互动。自汤因比的尝试以来,历史因果关系的全球综合已经在大多数历史学家中失宠,因为这似乎是一个难以解决的问题。

来自多个学科的专家提供了其学科的全球综合。生态地理学家、文化人类学家、研究动植物驯化的生物学家以及关注传染病对历史影响的学者做出了特别有用的贡献。这些研究引起了人们对拼图某些部分的注意,但它们只提供了所需的广泛综合的片段,而这种综合一直缺失。

因此,对于Yali的问题没有普遍接受的答案。一方面,近因解释是清楚的:一些民族比其他民族更早地发展出枪支、病菌、钢铁以及赋予政治和经济权力的其他因素;而一些民族从未发展出这些权力因素。另一方面,终极解释——例如,为什么青铜工具在欧亚大陆部分地区出现较早,在新大陆出现较晚且仅限于局部地区,而在澳大利亚原住民中从未出现——仍然不清楚。

我们目前缺乏这样的终极解释留下了一个巨大的智识空白,因为历史最广泛的模式因此仍然无法解释。然而,更严重的是未能填补的道德空白。对每个人来说都非常明显,无论是公开的种族主义者还是其他人,不同的民族在历史上的命运各不相同。现代美国是一个由欧洲塑造的社会,占据了从美洲原住民手中征服的土地,并融入了数百万从撒哈拉以南非洲作为奴隶带到美国的黑人后裔。现代欧洲不是一个由撒哈拉以南黑人非洲人塑造的社会,他们也没有将数百万美洲原住民作为奴隶带来。

这些结果完全是一边倒的:不是美洲、澳大利亚和非洲的51%被欧洲人征服,而欧洲的49%被美洲原住民、澳大利亚原住民或非洲人征服。整个现代世界都是由一边倒的结果塑造的。因此,它们必定有不可避免的解释,这些解释比关于谁碰巧在几千年前的某个时刻赢得了某场战斗或发展了某项发明的细节更基本。

这似乎符合逻辑地假设历史的模式反映了人们自身之间的先天差异。当然,我们被教导在公共场合说这些是不礼貌的。我们读到声称证明先天差异的技术研究,也读到声称这些研究存在技术缺陷的驳斥。我们在日常生活中看到,一些被征服的民族在征服或奴隶进口发生几个世纪后仍然形成下层阶级。我们被告知这也不应归因于任何生物学缺陷,而应归因于社会劣势和有限的机会。

然而,我们不得不怀疑。我们不断看到人们地位中所有那些明显的、持续的差异。我们被保证,对公元1500年世界不平等现象看似透明的生物学解释是错误的,但我们没有被告知正确的解释是什么。在我们对历史的广泛模式有一些令人信服的、详细的、一致认可的解释之前,大多数人将继续怀疑种族主义的生物学解释毕竟是正确的。这对我来说似乎是写这本书的最有力论据。

作者经常被记者要求用一句话概括一本长书。对于这本书,这里有这样一句话:“历史对不同民族遵循了不同的路线,是因为民族环境之间的差异,而不是因为民族本身之间的生物学差异。”

自然,环境地理学和生物地理学影响社会发展的概念是一个古老的想法。然而,如今这种观点并不受历史学家的推崇;它被认为是错误的或过于简单化的,或者被讽刺为环境决定论(environmental determinism)而被否定,或者试图理解全球差异的整个主题被搁置为太困难。然而地理学显然对历史有一些影响;悬而未决的问题涉及多大的影响,以及地理学是否可以解释历史的广泛模式。

现在是重新审视这些问题的时候了,因为来自看似远离人类历史的科学学科的新信息。这些学科首先包括遗传学、分子生物学和生物地理学,应用于作物及其野生祖先;同样的学科加上行为生态学(behavioral ecology),应用于家养动物及其野生祖先;人类病菌和相关动物病菌的分子生物学;人类疾病的流行病学(epidemiology);人类遗传学;语言学;所有大陆和主要岛屿的考古研究;以及技术、文字和政治组织历史的研究。

这种学科的多样性给旨在回答亚力问题的书的潜在作者带来了问题。作者必须拥有跨越上述学科的专业知识范围,以便可以综合相关的进展。每个大陆的历史和史前史必须同样被综合。本书的主题是历史,但方法是科学的——特别是历史科学(historical sciences)的方法,如进化生物学和地质学。作者必须从第一手经验理解一系列人类社会,从狩猎采集社会到现代太空时代文明。

这些要求起初似乎需要一部多作者作品。然而这种方法从一开始就注定失败,因为问题的本质是发展一个统一的综合。这种考虑决定了单一作者,尽管它带来了所有困难。不可避免地,那个单一的作者将不得不大量流汗以吸收来自许多学科的材料,并将需要许多同事的指导。

在1972年亚力向我提出他的问题之前,我的背景已经引导我进入这些学科中的几个。我母亲是一名教师和语言学家;我父亲是一名专门研究儿童疾病遗传学的医生。由于我父亲的榜样,我在整个学校期间都期望成为一名医生。到七岁时我也成为了一个狂热的观鸟者。因此在大学最后一个本科学年,从我最初的医学目标转向生物学研究目标是一个容易的步骤。然而,在我整个学校和本科时期,我的训练主要是语言、历史和写作。即使在决定获得生理学博士学位后,我在研究生第一年几乎退出科学成为一名语言学家。

自1961年完成博士学位以来,我将我的科学研究工作分为两个领域:一方面是分子生理学,另一方面是进化生物学和生物地理学。作为这本书目的的意外收获,进化生物学是一门历史科学,被迫使用不同于实验室科学的方法。这种经验使我熟悉了设计人类历史科学方法的困难。1958年到1962年生活在欧洲,在生活被20世纪欧洲历史残酷创伤的欧洲朋友中间,让我开始更认真地思考因果链如何在历史的展开中运作。

在过去的33年里,我作为一名进化生物学家的田野工作使我与各种各样的人类社会有了密切接触。我的专业是鸟类进化,我在南美洲、南部非洲、印度尼西亚、澳大利亚,尤其是新几内亚研究这个课题。通过与这些地区的原住民共同生活,我熟悉了许多技术原始的人类社会,从狩猎采集者到部落农民和渔民,他们直到最近还依赖石器工具。因此,对大多数识字的人来说属于遥远史前时代的奇特生活方式,对我来说却是生活中最生动的部分。新几内亚虽然只占世界陆地面积的一小部分,却包含了不成比例的人类多样性。在当今世界的6000种语言中,有1000种仅限于新几内亚。在我研究新几内亚鸟类的过程中,我对语言的兴趣被重新点燃,因为我需要用将近100种新几内亚语言收集当地鸟类物种名称的列表。

从所有这些兴趣中产生了我最近的一本书,一部关于人类进化的非技术性著作,书名为《第三种黑猩猩》。该书第14章名为”意外的征服者”,试图理解欧洲人与美洲原住民相遇的结果。在我完成那本书之后,我意识到其他现代以及史前时期人类之间的相遇也提出了类似的问题。我看到我在第14章中探讨的问题,本质上就是雅利在1972年问我的问题,只是转移到了世界的另一个地方。因此最终,在许多朋友的帮助下,我将尝试满足雅利的好奇心——以及我自己的好奇心。

本书的章节分为四个部分。第一部分题为”从伊甸园到卡哈马卡”,由三章组成。第1章提供了一次人类进化和历史的快速浏览,从大约700万年前我们与类人猿的分化,一直延伸到大约13000年前最后一个冰河时代的结束。我们将追踪人类祖先从我们在非洲的起源到其他大陆的传播,以便理解在通常被归纳为”文明崛起”一词的事件开始之前世界的状态。结果发现,某些大陆上的人类发展在时间上比其他大陆上的发展领先一步。

第2章通过简要考察岛屿环境对历史在较小时间尺度和区域上的影响,为我们探索大陆环境对过去13000年历史的影响做准备。当波利尼西亚祖先在大约3200年前扩散到太平洋时,他们遇到了环境差异很大的岛屿。在几千年内,那个单一的波利尼西亚祖先社会在那些多样化的岛屿上产生了一系列多样化的后代社会,从狩猎采集部落到原始帝国。这种辐射(radiation)可以作为一个模型,用于理解自上一个冰河时代结束以来,不同大陆上社会更长时间、更大规模且更不为人理解的辐射,最终形成了各种各样的狩猎采集部落和帝国。

第3章通过当代目击者的叙述,重述历史上最戏剧性的此类遭遇,向我们介绍来自不同大陆的人群之间的冲突:弗朗西斯科·皮萨罗和他的一小队征服者在秘鲁城市卡哈马卡,在最后一位独立的印加皇帝阿塔瓦尔帕的整个军队面前俘虏了他。我们可以识别使皮萨罗能够俘虏阿塔瓦尔帕的直接因素链,这些因素在欧洲人征服其他美洲原住民社会时也起了作用。这些因素包括西班牙的病菌、马匹、识字能力、政治组织和技术(尤其是船只和武器)。对直接原因的分析是本书简单的部分;困难的部分是识别导致这些因素和实际结果的根本原因,而不是相反可能的结果——阿塔瓦尔帕前往马德里并俘虏西班牙国王查理一世。

第二部分题为”粮食生产的兴起和传播”,由第4章至第10章组成,专门讨论我认为最重要的根本原因组合。第4章概述了粮食生产——即通过农业或畜牧业种植食物,而不是狩猎和采集野生食物——最终如何导致使皮萨罗获胜的直接因素。但粮食生产的兴起在全球各地各不相同。正如我们将在第5章中看到的,世界某些地区的人们自己发展了粮食生产;其他一些人在史前时期从那些独立中心获得了粮食生产;还有一些人既没有发展也没有在史前获得粮食生产,而是一直保持狩猎采集者的状态直到现代。第6章探讨了推动从狩猎采集生活方式向粮食生产转变的众多因素,为什么在某些地区发生而在其他地区没有发生。

第7章、第8章和第9章随后展示了农作物和牲畜如何在史前时期从祖先的野生植物和动物驯化而来,由那些对结果毫无预见的初期农民和牧民完成。当地可供驯化的野生植物和动物套件(suite)的地理差异,在很大程度上解释了为什么只有少数地区成为粮食生产的独立中心,以及为什么它在其中一些地区比其他地区更早出现。从那些少数起源中心,粮食生产向某些地区的传播速度比向其他地区快得多。造成这些不同传播速度的一个主要因素,原来是各大陆轴线的方向:欧亚大陆主要是东西向,而美洲和非洲主要是南北向(第10章)。

因此,第3章概述了欧洲征服美洲原住民背后的直接因素,第4章则讲述了这些因素从粮食生产这一根本原因的发展。在第三部分(“从粮食到枪炮、病菌与钢铁”,第11-14章)中,从根本原因到直接原因的联系被详细追溯,首先是人口密集的人类群体所特有的病菌的演化(第11章)。死于欧亚病菌的美洲原住民和其他非欧亚民族,远远多于死于欧亚枪炮或钢铁武器的人数。相反,在新大陆几乎没有或根本没有独特的致命病菌等待着那些想要征服的欧洲人。为什么病菌交换如此不平等?在这里,最近分子生物学研究的结果很有启发性,它将病菌与粮食生产的兴起联系起来,在欧亚大陆比在美洲要多得多。

另一条因果链从粮食生产导向了文字,这可能是过去几千年来最重要的单项发明(第12章)。文字在人类历史上只独立演化了几次,在各自地区粮食生产最早兴起的地方。所有其他识字社会都是通过从这些少数主要中心之一传播文字系统或文字概念而实现识字的。因此,对世界历史的研究者来说,文字现象对于探索另一个重要的因果关系群特别有用:地理对思想和发明传播的难易程度的影响。

适用于文字的道理同样适用于技术(第13章)。一个关键问题是,技术创新是否如此依赖于罕见的发明天才和许多特殊的文化因素,以至于无法理解世界格局。事实上,我们将看到,矛盾的是,大量文化因素使理解世界技术格局变得更容易,而不是更难。通过使农民能够产生粮食剩余,粮食生产使农业社会能够供养不自己种植粮食并发展技术的全职工艺专家。

除了供养书吏和发明家之外,粮食生产还使农民能够供养政治家(第14章)。流动的狩猎采集群体相对平等,他们的政治领域仅限于群体自己的领地以及与邻近群体的不断变化的联盟。随着密集、定居、粮食生产人口的兴起,酋长、国王和官僚也随之兴起。这样的官僚机构不仅对管理辽阔和人口众多的领土至关重要,而且对维持常备军、派遣探索舰队以及组织征服战争也至关重要。

第四部分(“五章环游世界”,第15-19章)将第二部分和第三部分的教训应用于各大洲和一些重要岛屿。第15章考察了澳大利亚本身以及新几内亚大岛的历史,后者曾与澳大利亚连接在一个大陆上。澳大利亚的案例,拥有技术最简单的近代人类社会的家园,也是唯一一个粮食生产没有本土发展的大陆,为关于洲际人类社会差异的理论提出了关键性考验。我们将看到为什么澳大利亚土著居民仍然是狩猎采集者,即使邻近新几内亚的大多数民族都成为了粮食生产者。

第16章和第17章将澳大利亚和新几内亚的发展整合到包括东亚大陆和太平洋岛屿的整个地区的视角中。粮食生产在中国的兴起催生了史前人类群体或文化特征或两者兼有的几次大迁徙。其中一次迁徙发生在中国内部,创造了我们今天所知的中国的政治和文化现象。另一次迁徙导致整个热带东南亚几乎所有地区的土著狩猎采集者被最终源自华南的农民所取代。还有一次,南岛语族扩张(Austronesian expansion),同样取代了菲律宾和印度尼西亚的土著狩猎采集者,并扩散到波利尼西亚最偏远的岛屿,但未能殖民澳大利亚和新几内亚大部分地区。对世界历史的研究者来说,东亚和太平洋民族之间的所有这些碰撞具有双重重要性:它们形成了现代世界三分之一人口居住的国家,经济实力日益集中的国家;它们为理解世界其他地方民族的历史提供了特别清晰的模型。

第18章回到了第3章中提出的问题,即欧洲人与美洲原住民之间的碰撞。对新大陆和西欧亚大陆过去13000年历史的总结清楚地表明,欧洲对美洲的征服仅仅是两条漫长且大部分独立的历史轨迹的顶点。这些轨迹之间的差异是由可驯化动植物、病菌、定居时间、大陆轴线方向和生态屏障方面的大陆差异所决定的。

最后,撒哈拉以南非洲的历史(第19章)与新大陆历史既有显著相似之处,也有对比。塑造欧洲人与非洲人相遇的同样因素也塑造了他们与美洲原住民的相遇。但非洲在所有这些因素上也与美洲不同。结果,欧洲征服没有在撒哈拉以南非洲创造广泛或持久的欧洲人定居点,除了在最南端。更具持久意义的是非洲内部的大规模人口迁移,即班图扩张(Bantu expansion)。事实证明,它是由许多在卡哈马卡、东亚、太平洋岛屿以及澳大利亚和新几内亚上演的相同原因所触发的。

我并不奢望这些章节能够成功解释过去13000年所有大陆的历史。显然,即使我们确实了解所有答案(但我们并不了解),在一本书中完成这项工作也是不可能的。本书充其量只是识别出几组环境因素的组合,我相信它们为Yali的问题提供了很大一部分答案。认识到这些因素的同时,也强调了尚未解释的剩余部分,理解这些将是未来的任务。

题为”作为科学的人类历史的未来”的尾声,列举了一些剩余问题,包括欧亚大陆不同地区之间的差异问题、与环境无关的文化因素的作用,以及个人的作用。也许这些未解决问题中最大的一个是将人类历史确立为一门历史科学(historical science),与进化生物学、地质学和气候学等公认的历史科学相提并论。人类历史的研究确实存在真正的困难,但那些公认的历史科学也遇到一些同样的挑战。因此,在其他一些领域开发的方法也可能在人类历史领域证明是有用的。

不过,我希望已经说服了你,读者,历史不是”一个接一个该死的事实”,正如一个愤世嫉俗者所说的那样。历史确实存在广泛的模式(patterns),对其解释的探索既富有成效又引人入胜。

比较不同大陆历史发展的一个合适起点是公元前11000年左右。这个日期大致对应于世界少数地区村落生活的开端、美洲首次无可争议的人类定居、更新世(Pleistocene Era)和末次冰期的结束,以及地质学家所称的全新世(Recent Era)的开始。在此后的几千年内,世界上至少有一个地区开始了植物和动物的驯化。截至那时,某些大陆的人们是否已经比其他大陆的人们抢先一步或具有明显优势?

如果是这样,也许那个领先优势在过去13000年中被放大,为Yali的问题提供了答案。因此,本章将对所有大陆上数百万年的人类历史进行快速浏览,从我们作为一个物种的起源直到13000年前。所有这些现在将在不到20页的篇幅中概述。自然,我将忽略细节,只提及在我看来与本书最相关的趋势。

我们现存的近亲是三种幸存的大猿(great ape)物种:大猩猩、普通黑猩猩和侏儒黑猩猩(也称为倭黑猩猩)。它们仅限于非洲,加上丰富的化石证据,表明人类进化的最早阶段也是在非洲上演的。人类历史,作为与动物历史分离的东西,大约在700万年前开始于那里(估计范围从500万到900万年前)。大约在那个时候,一群非洲猿类分裂成几个群体,其中一个进化成现代大猩猩,第二个进化成两种现代黑猩猩,第三个进化成人类。大猩猩谱系显然在黑猩猩和人类谱系分裂之前稍微分裂了。

化石表明,导致我们的进化谱系在大约400万年前已经实现了基本直立的姿态,然后在大约250万年前开始增加体型和相对脑容量。这些原始人类通常被称为南方古猿(Australopithecus africanus)、能人(Homo habilis)和直立人(Homo erectus),它们显然按此顺序相互进化。尽管大约170万年前达到的直立人阶段在体型上与我们现代人类接近,但其脑容量仍然只有我们的一半左右。石器工具在大约250万年前变得普遍,但它们只是最粗糙的剥落或敲击的石头。在动物学意义和独特性上,直立人不仅仅是猿类,但仍然远远不如现代人类。

所有这些人类历史,在我们起源后大约700万年的最初5到6百万年里,一直局限于非洲。第一个扩散到非洲以外的人类祖先是直立人,这一点得到了在东南亚爪哇岛上发现的化石的证实,这些化石通常被称为爪哇人(见图1.1)。最古老的爪哇”人”化石——当然,它们实际上可能属于爪哇女人——通常被认为可以追溯到大约100万年前。然而,最近有人认为它们实际上可以追溯到180万年前。(严格来说,直立人这个名字属于这些爪哇化石,而被归类为直立人的非洲化石可能需要一个不同的名字。)目前,人类在欧洲最早的无可置疑的证据可以追溯到大约50万年前,但也有更早存在的说法。人们当然会认为,对亚洲的殖民化也同时允许了对欧洲的殖民化,因为欧亚大陆是一个单一的陆地块,没有被主要障碍分隔开。

这说明了一个将贯穿本书的问题。每当某位科学家声称发现了”最早的X”——无论X是欧洲最早的人类化石、墨西哥最早的驯化玉米证据,还是任何地方最早的任何东西——这一声明都会促使其他科学家通过寻找更早的发现来挑战这一说法。实际上,必定存在某个真正”最早的X”,所有关于更早X的说法都是错误的。然而,正如我们将看到的,对于几乎任何X,每年都会带来新的发现和声称找到更早X的说法,同时也会对前几年关于更早X的部分或全部说法进行驳斥。考古学家通常需要数十年的探索才能在这些问题上达成共识。

大约在50万年前,人类化石与较早的直立人(Homo erectus)骨骼开始出现差异,表现为头骨更大、更圆、棱角更少。50万年前的非洲和欧洲头骨与我们现代人的头骨足够相似,因此被归类为我们的物种智人(Homo sapiens),而不是直立人(Homo erectus)。这种区分是武断的,因为直立人(Homo erectus)进化成了智人(Homo sapiens)。然而,这些早期智人(Homo sapiens)在骨骼细节上仍与我们不同,大脑明显小于我们,在人工制品和行为上与我们差异巨大。现代制作石器的民族,如亚力的曾祖父母,会认为50万年前的石器非常粗糙。在那个时期,我们祖先的文化技能中唯一可以确信的重要补充是火的使用。

除了骨骼遗骸和那些粗糙的石器外,早期智人(Homo sapiens)没有留下任何艺术品、骨器或其他任何东西。澳大利亚仍然没有人类,原因显而易见:从东南亚到达那里需要船只。美洲任何地方也没有人类,因为这需要占据欧亚大陆最近的部分(西伯利亚),可能还需要造船技能。(现在的浅白令海峡将西伯利亚与阿拉斯加分隔开,在冰河时代海平面反复上升和下降期间,它在海峡和宽阔的洲际陆桥之间交替变换。)然而,造船和在寒冷的西伯利亚生存都远远超出了早期智人(Homo sapiens)的能力。

50万年前之后,非洲和欧亚大陆西部的人类种群在骨骼细节上开始相互分化,也与东亚种群分化。13万年前至4万年前欧洲和西亚的人类种群保留了特别多的骨骼,被称为尼安德特人(Neanderthals),有时被归类为独立物种尼安德特人(Homo neanderthalensis)。尽管在无数漫画中被描绘成住在洞穴里的类猿野蛮人,尼安德特人的大脑比我们自己的略大。他们也是第一批留下埋葬死者和照顾病人强有力证据的人类。然而,与现代新几内亚人磨光的石斧相比,他们的石器仍然粗糙,通常还没有制成标准化的多样形状,每种都具有明确可识别的功能。

少数保存下来的与尼安德特人同时代的非洲骨骼碎片比尼安德特人骨骼更接近我们现代的骨骼。已知的同时代东亚骨骼碎片更少,但它们似乎又不同于非洲人和尼安德特人。至于那个时期的生活方式,最完好的证据来自南非遗址积累的石器和猎物骨骼。尽管10万年前的那些非洲人拥有比尼安德特人同时代人更现代的骨骼,但他们制作的石器本质上与尼安德特人相同,都是粗糙的,仍然缺乏标准化形状。他们没有留下艺术品。从他们捕猎的动物物种的骨骼证据来看,他们的狩猎技能不令人印象深刻,主要针对容易捕杀、完全没有危险的动物。他们还没有开始屠宰水牛、野猪和其他危险的猎物。他们甚至不能捕鱼:他们紧邻海岸的遗址缺乏鱼骨和鱼钩。他们和尼安德特人同时代人仍然算不上完全的人类。

人类历史终于在大约5万年前开始起飞,这就是我所说的”大跃进”(Great Leap Forward)时期。这次飞跃最早的明确迹象来自东非遗址,那里有标准化的石器和最早保存下来的珠宝(鸵鸟蛋壳珠子)。类似的发展很快出现在近东和东南欧,然后(大约4万年前)出现在西南欧,那里大量的人工制品与被称为克罗马农人(Cro-Magnons)的完全现代的骨骼相关联。此后,考古遗址保存的垃圾迅速变得越来越有趣,毫无疑问我们正在处理的是生物学上和行为上的现代人类。

克罗马农人的垃圾堆中不仅有石器工具,还有骨制工具,这些骨头的可塑性(例如可以制成鱼钩)显然之前的人类并未意识到。工具被制作成多样化和独特的形状,如此现代化,以至于我们能够轻易识别它们作为针、锥子、雕刻工具等的功能。除了手持刮削器等单件工具外,多件式工具也开始出现。克罗马农人遗址中可识别的多件式武器包括鱼叉、投矛器,以及最终的弓箭,这些都是步枪和其他现代多件式武器的前身。这些能够在安全距离内杀戮的高效手段使得捕猎犀牛和大象等危险猎物成为可能,而用于制作网、线和陷阱的绳索的发明则让鱼类和鸟类被加入到我们的饮食中。房屋和缝制衣物的遗迹证明了在寒冷气候中生存能力的大幅提升,而珠宝和精心埋葬的骨骼遗迹则表明了革命性的审美和精神发展。

在克罗马农人遗留下来的产品中,最著名的是他们的艺术品:宏伟的洞穴壁画、雕像和乐器,这些作品至今仍被我们视为艺术。任何亲身体验过法国西南部拉斯科洞穴中真人大小的公牛和马壁画所带来的震撼力量的人都会立刻明白,它们的创作者在思想上一定和他们的骨骼结构一样现代。

显然,在大约10万到5万年前,我们祖先的能力发生了某种重大变化。这次大跃进(Great Leap Forward)提出了两个尚未解决的重大问题,涉及其触发原因和地理位置。关于其原因,我在《第三种黑猩猩》一书中主张是发声器官的完善,因而也是现代语言的解剖学基础的完善,而人类创造力的发挥在很大程度上依赖于此。其他人则认为,大约在那个时期大脑组织结构的变化,而非大脑尺寸的变化,使得现代语言成为可能。

至于大跃进的发生地,它主要是在一个地理区域、一个人类群体中发生的,从而使他们能够扩张并取代世界其他地区的前人类种群吗?还是它在不同地区平行发生的,在每个地区,如今生活在那里的人类种群都是跃进之前生活在那里的种群的后裔?来自大约10万年前非洲的看起来相当现代的人类头骨被认为支持前一种观点,即跃进特别发生在非洲。分子研究(所谓的线粒体DNA)最初也被解读为支持现代人类的非洲起源,尽管这些分子发现的含义目前存在疑问。另一方面,一些体质人类学家认为,生活在数十万年前的中国和印度尼西亚的人类头骨展现出的特征,仍然分别存在于现代中国人和澳大利亚土著人身上。如果这是真的,这一发现将表明现代人类是平行演化和多地区起源的,而不是起源于单一的伊甸园。这个问题仍未解决。

现代人类局部起源,随后扩散并取代其他地区其他类型人类的证据,在欧洲似乎最为有力。大约4万年前,克罗马农人带着他们现代的骨骼结构、先进的武器和其他先进的文化特征来到欧洲。在几千年内,尼安德特人就消失了,而他们作为欧洲的唯一占据者已经演化了数十万年。这一序列强烈暗示,现代克罗马农人以某种方式利用他们远为优越的技术、语言技能或大脑,使尼安德特人感染、死亡或被取代,几乎没有留下尼安德特人和克罗马农人之间杂交的证据。

大跃进恰好与自我们祖先殖民欧亚大陆以来第一次得到证实的人类地理范围的重大扩展相吻合。这次扩展包括对澳大利亚和新几内亚的占据,当时它们连接成一个单一的大陆。许多经过放射性碳定年的遗址证明,在4万到3万年前,人类就已经出现在澳大利亚/新几内亚(加上不可避免的一些年代更久但有效性存疑的说法)。在最初的定居后不久,人类就已经扩展到整个大陆,并适应了其多样化的栖息地,从新几内亚的热带雨林和高山,到澳大利亚干燥的内陆和潮湿的东南角。

在冰河时代,大量海洋水分被锁在冰川中,导致全球海平面比现在低数百英尺。因此,现在亚洲与印度尼西亚的苏门答腊岛、婆罗洲、爪哇岛和巴厘岛之间的浅海变成了陆地。(其他浅海峡也是如此,比如白令海峡和英吉利海峡。)当时东南亚大陆的边缘位于现在位置以东700英里处。然而,巴厘岛和澳大利亚之间的印度尼西亚中部岛屿仍然被深水海峡包围和分隔。当时从亚洲大陆到达澳大利亚/新几内亚仍需跨越至少八条海峡,其中最宽的至少有50英里宽。这些海峡大多分隔着彼此可见的岛屿,但澳大利亚本身从最近的印度尼西亚岛屿帝汶岛和塔宁巴尔岛都看不见。因此,澳大利亚/新几内亚的占领具有重大意义,因为它需要水上交通工具,并提供了迄今为止历史上使用水上交通工具的最早证据。直到大约30,000年后(13,000年前),世界其他地方才有使用水上交通工具的有力证据,那是在地中海地区。

最初,考古学家认为澳大利亚/新几内亚的殖民可能是偶然实现的,只有少数人在印度尼西亚某个岛屿附近的木筏上捕鱼时被冲到海上。在一个极端的假设中,第一批定居者被描绘成一个怀着男性胎儿的年轻孕妇。但是,偶然殖民理论的信奉者们对最近的发现感到惊讶,新几内亚以东的其他岛屿在新几内亚本身被殖民后不久,大约在35,000年前也被殖民了。这些岛屿是俾斯麦群岛的新不列颠岛和新爱尔兰岛,以及所罗门群岛的布卡岛。布卡岛在西边最近的岛屿视线之外,只能跨越大约100英里的水域才能到达。因此,早期的澳大利亚人和新几内亚人可能有能力有意识地渡水到达可见的岛屿,并且足够频繁地使用水上交通工具,以至于即使是看不见的遥远岛屿也被反复无意中殖民。

澳大利亚/新几内亚的定居可能与另一个重大的首次事件有关,除了人类首次使用水上交通工具和自到达欧亚大陆以来首次扩展范围之外:人类首次大规模灭绝大型动物物种。今天,我们把非洲视为大型哺乳动物的大陆。现代欧亚大陆也有许多大型哺乳动物物种(尽管不像非洲塞伦盖蒂平原那样明显丰富),比如亚洲的犀牛、大象和老虎,以及欧洲的驼鹿、熊和(直到古典时期)狮子。今天的澳大利亚/新几内亚没有同等大小的哺乳动物,实际上没有比100磅重的袋鼠更大的哺乳动物。但澳大利亚/新几内亚以前有自己的多样化大型哺乳动物群,包括巨型袋鼠、类似犀牛的有袋动物称为双门齿兽(diprotodonts),体型可达牛的大小,以及一种有袋类”豹”。它还曾经有一种400磅重的鸵鸟般的不会飞的鸟,以及一些令人印象深刻的大型爬行动物,包括一吨重的蜥蜴、一条巨蟒和陆生鳄鱼。

所有这些澳大利亚/新几内亚的巨型动物(所谓的巨型动物群(megafauna))在人类到来后消失了。虽然对它们灭绝的确切时间存在争议,但几个澳大利亚考古遗址经过仔细发掘,这些遗址的年代跨越数万年,拥有极其丰富的动物骨骼沉积物,但在过去35,000年里没有发现任何现已灭绝的巨型动物的痕迹。因此,巨型动物群可能在人类到达澳大利亚后不久就灭绝了。

如此多的大型物种几乎同时消失引发了一个明显的问题:是什么导致的?一个明显的可能答案是,它们被第一批到达的人类杀死,或者被间接消灭了。回想一下,澳大利亚/新几内亚的动物在没有人类猎人的情况下进化了数百万年。我们知道,加拉帕戈斯群岛和南极洲的鸟类和哺乳动物同样在没有人类的情况下进化,直到现代才看到人类,它们今天仍然无可救药地温顺。如果保护主义者没有迅速采取保护措施,它们早就被灭绝了。在其他最近发现的岛屿上,保护措施没有迅速生效,确实导致了灭绝:其中一个受害者,毛里求斯的渡渡鸟(dodo),几乎成了灭绝的象征。我们现在还知道,在史前时代被殖民的每一个经过充分研究的海洋岛屿上,人类殖民都导致了物种灭绝潮,受害者包括新西兰的恐鸟(moas)、马达加斯加的巨型狐猴和夏威夷的大型不会飞的鹅。正如现代人类走近毫不畏惧的渡渡鸟和岛屿海豹并杀死它们一样,史前人类大概也走近毫不畏惧的恐鸟和巨型狐猴并杀死了它们。

因此,关于澳大利亚和新几内亚巨型动物灭绝的一个假说是,它们在大约40,000年前遭遇了同样的命运。相比之下,非洲和欧亚大陆的大多数大型哺乳动物存活到了现代,因为它们与原始人类(protohumans)共同进化了数十万年或数百万年。因此,随着我们祖先最初较差的狩猎技能慢慢提高,它们有充足的时间进化出对人类的恐惧。渡渡鸟、恐鸟以及也许澳大利亚/新几内亚的巨型动物不幸的是,在没有任何进化准备的情况下,突然面对拥有完全发达的狩猎技能的入侵现代人类。

然而,这个被称为”过度捕杀假说”(overkill hypothesis)的理论在澳大利亚/新几内亚问题上并非没有受到质疑。批评者强调,迄今为止,还没有人发现澳大利亚/新几内亚灭绝巨兽的骨骼存在被人类捕杀的确凿证据,甚至连与人类共存的证据都没有。过度捕杀假说的支持者回应说:如果灭绝在很久以前就非常迅速地完成了,比如在大约4万年前的几千年内,你很难指望能找到捕杀遗址。批评者则提出反理论:也许这些巨兽是因为气候变化而灭亡的,比如在本来就长期干旱的澳大利亚大陆上发生的严重干旱。争论仍在继续。

就我个人而言,我无法理解为什么澳大利亚的巨兽能在它们数千万年的澳大利亚历史中挺过无数次干旱,却选择几乎同时(至少在数百万年的时间尺度上)死去,而且恰好、仅仅是巧合地发生在第一批人类到达的时候。这些巨兽不仅在干燥的澳大利亚中部灭绝了,在潮湿多雨的新几内亚和澳大利亚东南部也灭绝了。它们在每一种栖息地都灭绝了,无一例外,从沙漠到寒冷的雨林和热带雨林。因此,在我看来,这些巨兽确实很可能是被人类灭绝的,既有直接原因(被捕杀作为食物),也有间接原因(人类引发的火灾和栖息地改变的结果)。但无论过度捕杀假说还是气候假说最终被证明是正确的,澳大利亚/新几内亚所有大型动物的消失,正如我们将看到的,对后来的人类历史产生了重大影响。那些灭绝消除了所有本来可能成为驯化候选对象的大型野生动物,使得澳大利亚和新几内亚的原住民连一种本地驯化动物都没有。

因此,澳大利亚/新几内亚的殖民化直到大跃进(Great Leap Forward)前后才实现。随后不久发生的另一次人类活动范围的扩展是进入欧亚大陆最寒冷的地区。虽然尼安德特人(Neanderthals)生活在冰河时代并适应寒冷,但他们向北推进的最远距离只到德国北部和基辅。这并不奇怪,因为尼安德特人显然缺乏针、缝制的衣服、温暖的房屋以及在最寒冷气候中生存所必需的其他技术。确实拥有这些技术的解剖学意义上的现代人类在大约2万年前扩展到了西伯利亚(当然也有一些更早的有争议的说法)。这次扩展可能导致了欧亚大陆猛犸象和披毛犀的灭绝。

随着澳大利亚/新几内亚的定居,人类现在占据了五个适宜居住大陆中的三个。(在本书中,我将欧亚大陆算作一个大陆,并且不包括南极洲,因为南极洲直到19世纪才有人类到达,而且从未有过自给自足的人类种群。)这样只剩下两个大陆,北美洲和南美洲。它们肯定是最后被定居的,原因很明显:从旧世界到达美洲要么需要船只(即使在印度尼西亚也没有证据表明直到4万年前才有船只,在欧洲则要晚得多)才能横渡海洋,要么需要占据西伯利亚(直到大约2万年前才有人居住)才能穿越白令陆桥(Bering land bridge)。

然而,美洲何时首次被殖民,是在大约14000年到35000年前之间的某个时候,这一点尚不确定。美洲最古老的无可置疑的人类遗骸位于阿拉斯加的遗址,年代约为公元前12000年,随后在公元前11000年之前的几个世纪里,在加拿大边境以南的美国和墨西哥出现了大量遗址。后面这些遗址被称为克洛维斯遗址(Clovis sites),以新墨西哥州克洛维斯镇附近的典型遗址命名,那里首次发现了它们特有的大型石矛头。现在已知有数百个克洛维斯遗址,遍布美国下48州并延伸到墨西哥。不久之后,在亚马逊地区和巴塔哥尼亚也出现了人类存在的无可置疑的证据。这些事实表明,克洛维斯遗址记录了人类对美洲的首次殖民,这些人迅速繁衍、扩张并充满了这两个大陆。

人们起初可能会感到惊讶,克洛维斯的后代能在不到一千年的时间里到达距离美加边境以南8000英里的巴塔哥尼亚。然而,这相当于平均每年扩张8英里,对于一个狩猎采集者来说这是微不足道的成就,他们甚至在一天的正常觅食中就可能走完这段距离。

人们起初可能也会感到惊讶,美洲显然如此迅速地充满了人类,以至于人们有动力继续向南扩散到巴塔哥尼亚。当我们停下来考虑实际数字时,这种人口增长也就不足为奇了。如果美洲最终以平均每平方英里略少于一人的人口密度(这对现代狩猎采集者来说是一个较高的数值)容纳狩猎采集者,那么整个美洲地区最终将容纳约1000万狩猎采集者。但即使最初的殖民者只有100人,他们的人数以每年仅1.1%的速度增长,殖民者的后代也会在一千年内达到1000万人的人口上限。1.1%的年人口增长率同样微不足道:在现代,当人们殖民处女地时,观察到的增长率高达3.4%,比如当”邦蒂号”(HMS Bounty)的叛变者和他们的塔希提妻子殖民皮特凯恩岛(Pitcairn Island)时。

克洛维斯猎人遗址在他们到达后最初几个世纪内的大量出现,与考古学记录的毛利人祖先发现新西兰时遗址大量出现的情况相似。早期遗址的大量出现也见于更早的解剖学意义上的现代人对欧洲的殖民,以及对澳大利亚/新几内亚的占领。也就是说,克洛维斯现象及其在美洲的扩散的一切特征,都与历史上其他无可置疑的处女地殖民发现相符。

克洛维斯遗址在公元前11,000年之前的几个世纪突然涌现,而不是在公元前16,000年或21,000年之前,这可能有什么意义?回想一下,西伯利亚一直很寒冷,在更新世冰期的大部分时间里,一片连续的冰盖作为不可逾越的屏障横跨整个加拿大。我们已经看到,应对极端寒冷所需的技术直到大约40,000年前解剖学意义上的现代人入侵欧洲之后才出现,而人类直到20,000年后才殖民西伯利亚。最终,那些早期西伯利亚人跨越到阿拉斯加,要么通过海路穿过白令海峡(即使在今天也只有50英里宽),要么在冰期白令海峡是陆地时步行穿过。白令陆桥在其断断续续存在的数千年间,宽度可达一千英里,覆盖着开阔的冻原,对于适应寒冷条件的人来说很容易穿越。陆桥最近一次被淹没并再次成为海峡是在公元前14,000年左右海平面上升之后。无论那些早期西伯利亚人是步行还是划船到达阿拉斯加,阿拉斯加存在人类的最早可靠证据可以追溯到公元前12,000年左右。

此后不久,加拿大冰盖中出现了一条南北向的无冰走廊,使第一批阿拉斯加人得以通过,并在现代加拿大城市埃德蒙顿附近的大平原上出现。这消除了现代人类从阿拉斯加到巴塔哥尼亚之间的最后一道严重障碍。埃德蒙顿的先驱者们会发现大平原上野生动物成群。他们会繁荣发展,数量增加,并逐渐向南扩散,占领整个半球。

克洛维斯现象的另一个特征符合我们对加拿大冰盖以南首次出现人类的预期。与澳大利亚/新几内亚一样,美洲最初也充满了大型哺乳动物。大约15,000年前,美国西部看起来很像今天非洲的塞伦盖蒂平原,成群的大象和马被狮子和猎豹追逐,还有骆驼和巨型地懒等奇异物种。就像在澳大利亚/新几内亚一样,在美洲,这些大型哺乳动物大多数都灭绝了。澳大利亚的灭绝可能发生在30,000年前,而美洲的灭绝发生在大约17,000到12,000年前。对于那些骨骼最丰富且年代测定特别准确的已灭绝美洲哺乳动物,可以将灭绝时间精确定位在公元前11,000年左右。也许最准确测定年代的两次灭绝是大峡谷地区的沙斯塔地懒和哈林顿山羊;这两个种群都在公元前11,100年前后一两个世纪内消失了。无论是巧合还是其他原因,这个日期在实验误差范围内,与克洛维斯猎人到达大峡谷地区的日期相同。

发现大量猛犸象骨骼肋骨间夹着克洛维斯矛尖,表明这种日期的一致性不是巧合。向南扩张穿过美洲的猎人,遇到了以前从未见过人类的大型动物,可能发现这些美洲动物很容易捕杀,并可能将它们灭绝了。一个反对理论认为,美洲的大型哺乳动物是由于末次冰期结束时的气候变化而灭绝的,这(让现代古生物学家的解释更加混乱)也发生在公元前11,000年左右。

就我个人而言,我对美洲巨型动物灭绝的气候理论有着与澳大利亚/新几内亚这类理论同样的问题。美洲的大型动物已经经历了之前22次冰期结束的考验。为什么它们大多数选择在第23次,在所有那些所谓无害的人类面前一起灭绝?为什么它们在所有栖息地都消失了,不仅在收缩的栖息地,也在末次冰期结束时大幅扩张的栖息地?因此我怀疑是克洛维斯猎人干的,但这场辩论仍未解决。无论哪种理论被证明是正确的,大多数本可能后来被美洲原住民驯化的大型野生哺乳动物物种都因此被消灭了。

同样未解决的问题是克洛维斯猎人是否真的是第一批美洲人。就像每当有人声称第一个发现什么东西时总会发生的那样,关于在美洲发现前克洛维斯人类遗址的说法不断被提出。每年,当这些新说法最初公布时,确实有少数看起来令人信服和激动人心。然后不可避免的解释问题就出现了。遗址中报告的工具真的是人类制造的工具,还是只是天然的岩石形状?报告的放射性碳测年真的正确吗,而不是被可能困扰放射性碳测年的众多难题中的任何一个所否定?如果年代是正确的,它们真的与人类产品有关吗,而不只是一块15,000年前的木炭块碰巧放在一件实际上制作于9,000年前的石器旁边?

为了说明这些问题,我们来看一个经常被引用的克洛维斯前期(pre-Clovis)证据的典型案例。在巴西一个名为Pedra Furada的岩棚中,考古学家发现了毫无疑问由人类创作的洞穴壁画。他们还在悬崖底部的石堆中发现了一些石头,其形状暗示可能是粗糙的工具。此外,他们还发现了疑似的火塘,其中烧焦的木炭经放射性碳测年约为35,000年前。关于Pedra Furada的文章被权威且高度挑剔的国际科学期刊《自然》接受发表。

但是,悬崖底部的那些石头没有一个是明显的人造工具,不像克洛维斯尖器和克罗马农人(Cro-Magnon)工具那样。如果在数万年的时间里有数十万块石头从高耸的悬崖上掉落,当它们撞击下面的岩石时,许多石头会被削裂和破碎,其中一些会变得类似于被人类削裂和破碎的粗糙工具。在西欧和亚马逊地区的其他地方,考古学家对洞穴壁画中使用的实际颜料进行了放射性碳测年,但在Pedra Furada没有这样做。该地区经常发生森林火灾,产生的木炭会被风和水流定期吹入洞穴。没有证据将35,000年前的木炭与Pedra Furada确凿无疑的洞穴壁画联系起来。尽管最初的挖掘者仍然坚信,但一队未参与挖掘但对克洛维斯前期证据持开放态度的考古学家最近访问了该遗址,离开时并不信服。

目前在北美被认为最有可能是克洛维斯前期遗址的是宾夕法尼亚州的Meadowcroft岩棚,据报道与人类相关的放射性碳测年约为16,000年前。在Meadowcroft,没有考古学家否认在许多仔细挖掘的地层中确实存在许多人类文物。但最古老的放射性碳年代说不通,因为与之相关的植物和动物物种是生活在宾夕法尼亚州近代温和气候下的物种,而不是16,000年前冰川时代所预期的物种。因此,人们不得不怀疑,从最古老的人类居住层测年的木炭样本是由克洛维斯后期的木炭混入了更古老的碳组成的。南美最有力的克洛维斯前期候选遗址是智利南部的Monte Verde遗址,至少可追溯到15,000年前。它现在似乎也让许多考古学家信服,但鉴于之前所有的失望,仍需谨慎对待。

如果美洲真的存在克洛维斯前期的人类,为什么现在仍然很难证明他们的存在?考古学家已经挖掘了数百个明确可追溯到公元前2000年至11,000年的美洲遗址,包括北美西部数十个克洛维斯遗址、阿巴拉契亚山脉的岩棚以及加州海岸的遗址。在许多这些相同的遗址中,在所有确凿无疑存在人类的考古层下方,更深更古老的地层也被挖掘出来,仍然出土了确凿无疑的动物遗骸——但没有进一步的人类证据。美洲克洛维斯前期证据的薄弱与欧洲证据的充分形成对比,在欧洲,数百个遗址证明了现代人类在公元前11,000年克洛维斯猎人出现在美洲之前很久就已存在。更引人注目的是来自澳大利亚/新几内亚的证据,那里的考古学家数量仅为美国的十分之一,但这些少数考古学家仍然发现了分散在整个大陆的一百多个明确无疑的克洛维斯前期遗址。

早期人类肯定不是乘坐直升机从阿拉斯加飞到Meadowcroft和Monte Verde,跳过了中间的所有地貌。克洛维斯前期定居的倡导者认为,在数千年甚至数万年的时间里,克洛维斯前期人类的人口密度一直很低,或者在考古学上不太明显,原因不明,这在世界其他地方是前所未有的。我觉得这个说法比Monte Verde和Meadowcroft最终会被重新解释的说法更难以置信,就像其他声称的克洛维斯前期遗址一样。我的感觉是,如果美洲真的存在克洛维斯前期定居,到现在应该已经在许多地方变得显而易见了,我们不会还在争论。然而,考古学家在这些问题上仍存在分歧。

无论哪种解释被证明是正确的,对我们理解后来的美洲史前史的影响都是一样的。要么:美洲首次定居大约在公元前11,000年,并迅速被人类填满。要么:首次定居发生得稍早一些(大多数克洛维斯前期定居的倡导者会认为是在15,000或20,000年前,可能是30,000年前,很少有人会认真声称更早);但这些克洛维斯前期定居者在公元前11,000年之前一直人数很少,或不起眼,或影响甚微。无论哪种情况,在五个适宜居住的大陆中,北美和南美是人类史前史最短的。

随着美洲的占领,大多数大陆和大陆岛屿的可居住地区,以及从印度尼西亚到新几内亚东部的海洋岛屿,都有了人类居住。世界其余岛屿的定居直到现代才完成:地中海岛屿如克里特岛、塞浦路斯、科西嘉岛和撒丁岛大约在公元前8500年至公元前4000年之间;加勒比海岛屿始于公元前4000年左右;波利尼西亚和密克罗尼西亚岛屿在公元前1200年至公元1000年之间;马达加斯加在公元300年至800年之间的某个时候;冰岛在公元九世纪。美洲原住民,可能是现代因纽特人的祖先,在公元前2000年左右遍布北极高地。这使得在过去700年里等待欧洲探险家的唯一无人居住地区,只剩下大西洋和印度洋最偏远的岛屿(如亚速尔群岛和塞舌尔群岛),以及南极洲。

各大陆不同的定居日期对后续历史有什么意义吗?假设一台时间机器可以将一位考古学家送回过去,在公元前11000年左右进行一次环球之旅。考虑到当时世界的状态,考古学家能否预测各大陆人类社会发展出枪炮、病菌和钢铁的顺序,从而预测今天的世界状况?

我们的考古学家可能会考虑先发优势的可能益处。如果这有任何意义,那么非洲享有巨大的优势:至少比任何其他大陆多了500万年的独立原始人类存在。此外,如果现代人类确实在大约10万年前起源于非洲并传播到其他大陆,那将抹去其他地方在此期间积累的任何优势,并给予非洲人一个新的领先起点。此外,人类遗传多样性在非洲最高;也许更多样化的人类会集体产生更多样化的发明。

但我们的考古学家可能会进一步思考:就本书的目的而言,“先发优势”到底意味着什么?我们不能从字面上理解赛跑的比喻。如果你所说的先发优势是指最初几个开拓殖民者到达后填满一个大陆所需的时间,那么这个时间相对较短:例如,填满整个新大陆只需不到1000年。如果你所说的先发优势是指适应当地条件所需的时间,我承认某些极端环境确实需要时间:例如,在北美洲其余地区被占领后,占领北极高地又花了9000年。但一旦现代人类的创造力发展起来,人们就会迅速探索和适应大多数其他地区。例如,在毛利人的祖先到达新西兰后,他们显然只花了不到一个世纪就发现了所有有价值的石材来源;在世界上一些最崎岖的地形中,只用了几个世纪就杀死了每一只恐鸟;只用了几个世纪就分化成一系列不同的社会,从沿海狩猎采集者到实行新型食物储存方式的农民。

因此,我们的考古学家可能会看着美洲并得出结论:尽管非洲人明显有巨大的先发优势,但最早的美洲人最多只需一千年就会超越他们。此后,美洲更大的面积(比非洲大50%)和更大的环境多样性将使美洲原住民比非洲人更具优势。

考古学家可能会转向欧亚大陆并作如下推理。欧亚大陆是世界上最大的大陆。除了非洲,它被占领的时间比任何其他大陆都长。非洲在一百万年前欧亚大陆被殖民之前的长期占领可能根本不算什么,因为当时的原始人类处于如此原始的阶段。我们的考古学家可能会看看公元前20000年至公元前12000年间西南欧洲的旧石器时代晚期繁荣,看看所有那些著名的艺术品和复杂的工具,并想知道欧亚大陆当时是否已经获得了先发优势,至少在局部地区是这样。

最后,考古学家会转向澳大利亚/新几内亚,首先注意到它的面积小(它是最小的大陆),其中很大一部分被只能养活少数人的沙漠覆盖,这个大陆的孤立性,以及它比非洲和欧亚大陆更晚被占领。所有这些可能会导致考古学家预测澳大利亚/新几内亚的发展缓慢。

但请记住,澳大利亚人和新几内亚人拥有世界上迄今为止最早的船只。他们创作洞穴绘画的时间显然至少与欧洲的克罗马农人一样早。乔纳森·金登(Jonathan Kingdon)和蒂姆·弗兰纳里(Tim Flannery)指出,从亚洲大陆架的岛屿殖民澳大利亚/新几内亚需要人类学会处理他们在印度尼西亚中部岛屿上遇到的新环境——这是一个提供世界上最丰富海洋资源、珊瑚礁和红树林的迷宫般的海岸线。当殖民者穿越将每个印度尼西亚岛屿与下一个东边岛屿分隔开的海峡时,他们重新适应,填满了下一个岛屿,然后继续殖民下一个岛屿。这是一个前所未有的连续人口爆炸的黄金时代。也许正是这些殖民、适应和人口爆炸的循环选择了大跃进(Great Leap Forward),然后又向西扩散回欧亚大陆和非洲。如果这个场景是正确的,那么澳大利亚/新几内亚获得了巨大的先发优势,这种优势可能在大跃进之后很长时间内继续推动那里的人类发展。

因此,一位回到公元前11,000年的观察者无法预测哪个大陆上的人类社会会发展得最快,但可以为任何一个大陆提出有力的论据。当然,事后看来,我们知道是欧亚大陆。但事实证明,欧亚社会更快速发展背后的实际原因,根本不是我们想象中公元前11,000年的考古学家所猜测的那些直接原因。本书的其余部分就是探索这些真正原因的旅程。

1835年12月,对于新西兰以东500英里查塔姆群岛(Chatham Islands)上的莫里奥里人(Moriori)来说,数百年的独立生活以残酷的方式终结了。那年11月19日,一艘载有500名毛利人(Maori)的船只抵达,他们携带着枪支、棍棒和斧头,12月5日又有一船400名毛利人到来。成群的毛利人开始走过莫里奥里人的定居点,宣布莫里奥里人现在是他们的奴隶,并杀死那些反对的人。当时莫里奥里人若组织起抵抗,仍然可以击败毛利人,因为他们的人数是毛利人的两倍。然而,莫里奥里人有和平解决争端的传统。他们在议事会上决定不反击,而是提供和平、友谊和资源分配。

在莫里奥里人能够提出这个建议之前,毛利人就发动了大规模攻击。在接下来的几天里,他们杀死了数百名莫里奥里人,烹煮并吃掉了许多尸体,奴役了所有其他人,并在接下来的几年里随心所欲地杀死了他们中的大多数。一位莫里奥里幸存者回忆道:“[毛利人]开始像杀羊一样杀我们……[我们]惊恐万分,逃到丛林中,藏在地下的洞穴里,藏在任何能躲避敌人的地方。但这毫无用处;我们被发现并被杀死——男人、女人和儿童无一幸免。”一位毛利征服者解释说:“我们按照我们的习俗占领了……我们抓住了所有人。一个也没逃掉。有些人逃离我们,我们杀了他们,其他人我们也杀了——但那又怎样?这符合我们的习俗。”

莫里奥里人和毛利人这场冲突的残酷结果本来很容易预测。莫里奥里人是一个小规模、孤立的狩猎采集者群体,只配备了最简单的技术和武器,完全没有战争经验,缺乏强有力的领导或组织。毛利入侵者(来自新西兰北岛)来自一个密集的农民人口,长期参与激烈的战争,配备了更先进的技术和武器,并在强有力的领导下行动。当然,当两个群体最终接触时,是毛利人屠杀了莫里奥里人,而不是相反。

莫里奥里人的悲剧类似于现代和古代世界中许多其他这样的悲剧,都是众多装备精良的人对抗少数装备简陋的对手。使毛利-莫里奥里冲突显得格外惨烈而富有启发性的是,这两个群体从共同的起源分化出来还不到一千年。两者都是波利尼西亚人。现代毛利人是约公元1000年殖民新西兰的波利尼西亚农民的后裔。不久之后,这些毛利人中的一群人又殖民了查塔姆群岛,成为莫里奥里人。在两个群体分离后的几个世纪里,他们朝着相反的方向演化,北岛毛利人发展出更复杂的技术和政治组织,而莫里奥里人则发展出更简单的技术和政治组织。莫里奥里人退化为狩猎采集者,而北岛毛利人则转向更集约化的农业。

这些相反的演化路线决定了他们最终冲突的结果。如果我们能理解这两个岛屿社会差异化发展的原因,我们可能就有了一个理解大陆上不同发展这个更广泛问题的模型。

莫里奥里和毛利的历史构成了一个简短、小规模的自然实验,检验了环境如何影响人类社会。在你阅读一整本书来研究环境对非常大规模的影响——过去13,000年来对世界各地人类社会的影响——之前,你可能合理地希望从较小规模的检验中得到保证,证明这些影响确实是重要的。如果你是研究老鼠的实验室科学家,你可能会通过取一个老鼠群体,将这些祖先老鼠分组分配到许多环境不同的笼子中,然后在许多代老鼠之后回来看发生了什么来进行这样的检验。当然,这种有目的的实验不能在人类社会上进行。相反,科学家必须寻找”自然实验”(natural experiment),即过去人类身上发生过类似的事情。

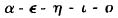

这样的实验在波利尼西亚的定居过程中展开了。在新几内亚和美拉尼西亚之外,散布在太平洋上的数千个岛屿在面积、隔离程度、海拔、气候、生产力以及地质和生物资源方面差异极大(图2.1)。在人类历史的大部分时间里,这些岛屿远远超出了水上交通工具的到达范围。大约在公元前1200年左右,一群来自新几内亚北部俾斯麦群岛(Bismarck Archipelago)的从事农业、捕鱼和航海的人们终于成功到达了其中一些岛屿。在随后的几个世纪里,他们的后代几乎殖民了太平洋上每一块可居住的土地。这一过程主要在公元500年完成,最后几个岛屿在公元1000年前后或不久之后定居。

因此,在一个适度的时间跨度内,极其多样化的岛屿环境被定居者殖民,而所有这些定居者都源于同一个创始人群。所有现代波利尼西亚人口的终极祖先基本上共享相同的文化、语言、技术以及驯化的植物和动物。因此,波利尼西亚历史构成了一个自然实验,使我们能够研究人类适应,而不受通常在世界其他地方试图理解适应时常常遇到的多波次不同殖民者的复杂情况的干扰。

在这个中等规模的测试中,毛利奥里人(Moriori)的命运形成了一个更小的测试。很容易追溯查塔姆群岛(Chatham Islands)和新西兰的不同环境如何以不同方式塑造了毛利奥里人和毛利人(Maori)。虽然最初殖民查塔姆群岛的那些祖先毛利人可能是农民,但毛利人的热带作物无法在查塔姆群岛寒冷的气候中生长,殖民者除了恢复成为狩猎采集者之外别无选择。由于作为狩猎采集者,他们不生产可供重新分配或储存的作物盈余,因此他们无法支持和养活非狩猎的手工艺专家、军队、官僚和首领。他们的猎物是海豹、贝类、筑巢海鸟和可以用手或棍棒捕获的鱼,不需要更精细的技术。此外,查塔姆群岛是相对较小且偏远的岛屿,只能支持大约2000名狩猎采集者的总人口。由于没有其他可以殖民的可到达岛屿,毛利奥里人不得不留在查塔姆群岛,并学会如何相互相处。他们通过放弃战争来做到这一点,并通过阉割一些男婴来减少人口过剩带来的潜在冲突。结果是一个规模小、非好战的人口,拥有简单的技术和武器,并且没有强有力的领导或组织。

相比之下,新西兰北部(较温暖)地区是波利尼西亚迄今为止最大的岛群,适合波利尼西亚农业。那些留在新西兰的毛利人数量增加,直到他们超过10万人。他们发展出局部密集的人口,长期与邻近人口进行激烈的战争。凭借他们能够种植和储存的作物盈余,他们养活了手工艺专家、首领和兼职士兵。他们需要并发展了用于种植作物、战斗和制作艺术的各种工具。他们建造了精心设计的礼仪建筑和数量惊人的堡垒。

因此,毛利奥里和毛利社会从同一祖先社会发展而来,但沿着非常不同的路线发展。由此产生的两个社会甚至失去了对彼此存在的认知,并且在许多世纪里没有再次接触,也许长达500年。最后,一艘访问查塔姆群岛途中前往新西兰的澳大利亚捕海豹船将关于”那里有丰富的海洋和贝类;湖泊里满是鳗鱼;这是一片盛产卡拉卡浆果(karaka berry)的土地……居民非常多,但他们不懂得如何战斗,也没有武器”的消息带到了新西兰。这个消息足以促使900名毛利人航行到查塔姆群岛。结果清楚地说明了环境如何能在短时间内影响经济、技术、政治组织和战斗技能。

正如我已经提到的,毛利人-毛利奥里人的碰撞代表了一个中等规模测试中的小测试。我们能从整个波利尼西亚关于环境对人类社会的影响中学到什么?不同波利尼西亚岛屿上社会之间的哪些差异需要解释?

整个波利尼西亚(Polynesia)呈现出比新西兰和查塔姆群岛更广泛的环境条件范围,尽管后者定义了波利尼西亚组织的一个极端(简单的一端)。在生存模式上,波利尼西亚人从查塔姆群岛的狩猎采集者,到刀耕火种的农民,再到实行集约化粮食生产、生活在人类社会中人口密度最高的地区之一的实践者。波利尼西亚的粮食生产者以不同方式集约化生产猪、狗和鸡。他们组织劳动力建造大型农业灌溉系统,并围建大型池塘用于鱼类生产。波利尼西亚社会的经济基础由或多或少自给自足的家庭组成,但一些岛屿也养活了世袭的兼职手工艺专家行会(guilds)。在社会组织上,波利尼西亚社会涵盖了从相当平等主义的村落社会到世界上一些最分层的社会,拥有许多等级森严的血统(lineages)以及成员在各自阶级内通婚的首领和平民阶级。在政治组织上,波利尼西亚岛屿从被划分为独立部落或村落单位的景观,到致力于入侵其他岛屿和征服战争的常备军事机构的多岛原帝国(proto-empires)。最后,波利尼西亚的物质文化从仅生产个人用具到建造纪念性石质建筑各不相同。如何解释所有这些差异?

造成波利尼西亚社会之间这些差异的因素至少包括波利尼西亚岛屿之间六组环境变量:岛屿气候、地质类型、海洋资源、面积、地形破碎度和隔离程度。在考虑这些因素对波利尼西亚社会的具体影响之前,让我们先考察这些因素的范围。

波利尼西亚的气候从大多数靠近赤道的岛屿上的温暖热带或亚热带,到新西兰大部分地区的温带,以及查塔姆群岛和新西兰南岛南部的寒冷亚南极气候各不相同。夏威夷的大岛虽然位于北回归线以内,但山脉足够高,可以支持高山栖息地并偶尔降雪。降雨量从地球上记录的最高值(在新西兰的峡湾地区和夏威夷考艾岛的阿拉凯沼泽)到只有其十分之一的岛屿不等,这些岛屿干旱到对农业来说处于边缘状态。

岛屿地质类型包括珊瑚环礁、抬升的石灰岩、火山岛、大陆碎片以及这些类型的混合体。在一个极端,无数小岛,如图阿莫图群岛(Tuamotu Archipelago)的小岛,是几乎不高出海平面的平坦低矮环礁。其他前环礁,如亨德森岛和伦内尔岛,已被抬升到远高于海平面的位置,构成了抬升的石灰岩岛屿。这两种环礁类型都给人类定居者带来问题,因为它们完全由石灰岩组成而没有其他石头,土壤非常薄,缺乏永久性淡水。在相反的极端,最大的波利尼西亚岛屿新西兰是一个古老的、地质多样化的冈瓦纳大陆(Gondwanaland)碎片,提供一系列矿产资源,包括可商业开采的铁、煤、黄金和玉石。大多数其他大型波利尼西亚岛屿是从海洋中升起的火山,从未成为大陆的一部分,可能包括也可能不包括抬升的石灰岩区域。虽然缺乏新西兰的地质丰富性,但大洋火山岛至少从波利尼西亚人的角度来看是对环礁的改进,因为它们提供多种类型的火山石,其中一些非常适合制作石器。

火山岛之间也存在差异。较高岛屿的海拔在山区产生降雨,因此这些岛屿受到严重风化,拥有深厚的土壤和永久性溪流。例如,社会群岛(Societies)、萨摩亚、马克萨斯群岛,特别是拥有最高山脉的波利尼西亚群岛夏威夷就是如此。在较低的岛屿中,汤加和(在较小程度上)复活节岛也因火山灰降落而拥有肥沃的土壤,但它们缺乏夏威夷那样的大型溪流。

至于海洋资源,大多数波利尼西亚岛屿被浅水和珊瑚礁包围,许多还包含泻湖。这些环境中鱼类和贝类丰富。然而,复活节岛、皮特凯恩岛和马克萨斯群岛的岩石海岸,以及这些岛屿周围陡降的海底和缺乏珊瑚礁的情况,海产品的产量要少得多。

面积是另一个明显的变量,从最小的永久有人居住的孤立波利尼西亚岛屿阿努塔岛(Anuta)的100英亩,到新西兰微型大陆的103,000平方英里不等。一些岛屿的可居住地形,特别是马克萨斯群岛,被山脊分割成陡峭的山谷,而其他岛屿,如汤加和复活节岛,则由缓缓起伏的地形组成,对旅行和交流没有障碍。

最后要考虑的环境变量是隔离程度。复活节岛和查塔姆群岛面积小,与其他岛屿距离遥远,一旦最初被殖民,这些社会就在完全与世隔绝的状态下发展。新西兰、夏威夷和马克萨斯群岛也非常偏远,但至少后两者在首次殖民后显然与其他群岛保持了一些进一步的接触,而且这三个地区都由许多距离足够近的岛屿组成,可以在同一群岛的岛屿之间保持定期联系。大多数其他波利尼西亚岛屿或多或少与其他岛屿保持定期接触。特别是汤加群岛距离斐济群岛、萨摩亚群岛和瓦利斯群岛足够近,允许群岛之间进行定期航行,最终使汤加人能够征服斐济。

在简要了解了波利尼西亚多样的环境之后,现在让我们看看这种差异如何影响波利尼西亚社会。生存方式是研究社会的一个便利切入点,因为它反过来影响了社会的其他方面。

波利尼西亚的生存依赖于捕鱼、采集野生植物和海洋贝类及甲壳类动物、狩猎陆地鸟类和繁殖海鸟以及粮食生产的不同组合。大多数波利尼西亚岛屿最初都生活着在没有捕食者的情况下进化出来的大型不会飞的鸟类,新西兰的恐鸟(moa)和夏威夷的不会飞的鹅是最著名的例子。虽然这些鸟类对最初的殖民者来说是重要的食物来源,特别是在新西兰南岛,但它们很快就在所有岛屿上被灭绝了,因为它们很容易被猎杀。繁殖海鸟的数量也迅速减少,但在一些岛屿上继续是重要的食物来源。海洋资源在大多数岛屿上都很重要,但在复活节岛、皮特凯恩岛和马克萨斯群岛最不重要,因此那里的人们特别依赖他们自己生产的食物。

祖先波利尼西亚人带来了三种驯化动物(猪、鸡和狗),在波利尼西亚境内没有驯化其他任何动物。许多岛屿保留了所有这三个物种,但更偏远的波利尼西亚岛屿缺少其中一种或多种,要么是因为独木舟中携带的牲畜未能在殖民者漫长的海上旅程中存活下来,要么是因为死亡的牲畜无法轻易从外部再次获得。例如,孤立的新西兰最终只有狗;复活节岛和蒂科皮亚岛只有鸡。由于无法获得珊瑚礁或富饶的浅水区,陆地鸟类又迅速灭绝,复活节岛民转而建造鸡舍进行集约化家禽养殖。

然而,在最好的情况下,这三种驯化动物也只能提供偶尔的食物。波利尼西亚的粮食生产主要依赖农业,而在亚南极纬度地区农业是不可能的,因为所有波利尼西亚作物都是热带作物,最初在波利尼西亚以外被驯化并由殖民者带入。因此,查塔姆群岛和新西兰南岛寒冷南部地区的定居者被迫放弃他们祖先在过去数千年中发展起来的农业遗产,再次成为狩猎采集者。

其余波利尼西亚岛屿上的人们确实实行基于旱地作物(特别是芋头、山药和红薯)、灌溉作物(主要是芋头)和树木作物(如面包果、香蕉和椰子)的农业。这些作物类型的生产力和相对重要性在不同岛屿上差异很大,取决于它们的环境。亨德森岛、伦内尔岛和环礁的人口密度最低,因为土壤贫瘠、淡水有限。温带的新西兰密度也较低,那里对一些波利尼西亚作物来说太冷了。这些岛屿和其他一些岛屿上的波利尼西亚人实行一种非集约型的轮作、刀耕火种农业。

其他岛屿拥有肥沃的土壤,但海拔不够高,没有大型永久性溪流,因此无法灌溉。这些岛屿的居民发展了集约化旱地农业,需要大量劳动力投入来建造梯田、进行覆盖、轮作、减少或取消休耕期以及维护树木种植园。旱地农业在复活节岛、小小的阿努塔岛和平坦低矮的汤加变得特别富有成效,那里的波利尼西亚人将大部分土地用于种植粮食。

最富有成效的波利尼西亚农业是在灌溉田地中种植芋头。在人口较多的热带岛屿中,汤加因其海拔低、缺乏河流而无法采用这种方式。灌溉农业在夏威夷最西端的考艾岛、瓦胡岛和莫洛凯岛达到顶峰,这些岛屿足够大、足够湿润,不仅能支撑大型永久性溪流,还能支撑可用于建设项目的大量人口。夏威夷的劳役队(corvée)为芋头田建造了精巧的灌溉系统,产量高达每英亩24吨,是整个波利尼西亚最高的作物产量。这些产量反过来支持了集约化养猪生产。夏威夷在波利尼西亚境内也独特地将大规模劳动力用于水产养殖,通过建造大型鱼塘来养殖乳鱼和鲻鱼。

由于这些与环境相关的生计变化,整个波利尼西亚的人口密度(以每平方英里可耕地的人口数量计算)差异很大。下限是查塔姆群岛的狩猎采集者(每平方英里只有5人)和新西兰南岛的狩猎采集者,以及新西兰其他地区的农民(每平方英里28人)。相比之下,许多采用集约农业的岛屿人口密度超过每平方英里120人。汤加、萨摩亚和社会群岛达到每平方英里210-250人,夏威夷达到300人。人口密度的上限是每平方英里1,100人,出现在阿努塔高岛上,该岛人口几乎将所有土地都转化为集约粮食生产,从而在该岛100英亩土地上容纳了160人,跻身世界上人口密度最大的自给自足人群之列。阿努塔的人口密度超过了现代荷兰,甚至可与孟加拉国相媲美。

人口规模是人口密度(每平方英里人口数)和面积(平方英里)的乘积。相关面积不是岛屿的面积,而是政治单元的面积,它可能大于或小于单个岛屿。一方面,相邻的岛屿可能合并成一个政治单元。另一方面,单个大型崎岖岛屿被划分为许多独立的政治单元。因此,政治单元的面积不仅随岛屿面积而变化,还随其分裂程度和隔离程度而变化。

对于小型孤立岛屿,如果内部交流没有强大障碍,整个岛屿就构成一个政治单元——如阿努塔的情况,拥有160人。许多较大的岛屿从未实现政治统一,要么是因为人口由分散的狩猎采集者群体组成,每个群体只有几十人(查塔姆群岛和新西兰南岛南部),要么是农民分散在大片区域(新西兰其他地区),要么是农民生活在人口稠密但地形崎岖、无法实现政治统一的地区。例如,马克萨斯群岛相邻陡峭山谷的人们主要通过海路相互交流;每个山谷形成一个独立的政治实体,拥有几千居民,大多数马克萨斯大型岛屿仍然分裂成许多这样的实体。

汤加、萨摩亚、社会群岛和夏威夷群岛的地形确实允许岛内政治统一,产生了拥有1万人或更多人口的政治单元(大型夏威夷岛屿超过3万人)。汤加群岛之间的距离,以及汤加与邻近群岛之间的距离,都足够适中,最终建立了一个涵盖4万人的多岛帝国。因此,波利尼西亚政治单元的规模从几十人到4万人不等。

政治单元的人口规模与人口密度相互作用,影响了波利尼西亚的技术和经济、社会及政治组织。一般来说,规模越大、密度越高,技术和组织就越复杂、越专业化,我们将在后面的章节详细探讨其中的原因。简而言之,在高人口密度下,只有一部分人成为农民,但他们被动员起来致力于集约粮食生产,从而产生盈余来养活非生产者。动员他们的非生产者包括酋长、祭司、官僚和战士。最大的政治单元可以组织大量劳动力来建造灌溉系统和鱼塘,从而进一步强化粮食生产。这些发展在汤加、萨摩亚和社会群岛尤为明显,按波利尼西亚标准,这些地方都是肥沃、人口稠密且规模适中的。这些趋势在夏威夷群岛达到顶峰,夏威夷群岛由最大的热带波利尼西亚岛屿组成,高人口密度和大片土地意味着个别酋长可能获得非常庞大的劳动力。

与不同人口密度和规模相关的波利尼西亚社会变化如下。在人口密度低(如查塔姆群岛的狩猎采集者)、人口数量少(小型环礁),或密度和数量都低的岛屿上,经济仍然最简单。在这些社会中,每个家庭制造自己所需的东西;几乎没有或完全没有经济专业化(specialization)。专业化在较大、人口更稠密的岛屿上有所增加,在萨摩亚、社会群岛,尤其是汤加和夏威夷达到顶峰。后两个岛屿支持世袭的兼职工艺专家,包括独木舟建造者、航海家、石匠、捕鸟人和纹身师。

社会复杂性同样各不相同。同样,查塔姆群岛和环礁拥有最简单、最平等的社会。虽然这些岛屿保留了波利尼西亚拥有酋长的传统,但他们的酋长几乎没有或完全没有明显的区别标志,住在与平民一样的普通茅屋里,像其他人一样种植或捕捉食物。在拥有大型政治单元的高密度岛屿上,社会区别和酋长权力增强,在汤加和社会群岛尤为明显。

社会复杂性再次在夏威夷群岛达到顶峰,那里的酋长后裔被分为八个等级分明的世系(lineage)。这些酋长世系的成员不与平民通婚,只与彼此通婚,有时甚至与兄弟姐妹或同父异母兄弟姐妹通婚。平民必须在高级酋长面前匍匐。所有酋长世系成员、官僚和一些工艺专家都从粮食生产工作中解放出来。

政治组织遵循着同样的趋势。在查塔姆群岛和环礁上,酋长几乎没有资源可以支配,决策通过普遍讨论达成,土地所有权归整个社区而非酋长所有。更大、人口更密集的政治单位赋予酋长更多权力。政治复杂性在汤加和夏威夷达到顶峰,那里世袭酋长的权力接近世界其他地方国王的权力,土地由酋长而非平民控制。酋长通过任命的官僚作为代理人,从平民那里征收粮食,还征召他们参与大型建筑项目,这些项目的形式因岛而异:夏威夷的灌溉工程和鱼塘、马克萨斯群岛的舞蹈和宴会中心、汤加的酋长陵墓,以及夏威夷、社会群岛和复活节岛的神庙。

在18世纪欧洲人到达时,汤加酋邦或国家已经成为一个跨群岛帝国。由于汤加群岛本身地理上联系紧密,包含几个地形完整的大岛,每个岛都在单一酋长统治下统一;然后最大的汤加岛(汤加塔布岛)的世袭酋长统一了整个群岛,最终他们征服了群岛外远达500英里的岛屿。他们与斐济和萨摩亚进行定期的远距离贸易,在斐济建立汤加定居点,并开始袭击和征服斐济的部分地区。这个海上原始帝国的征服和管理是通过大型独木舟舰队实现的,每艘能容纳多达150人。

像汤加一样,夏威夷成为一个包含几个人口众多岛屿的政治实体,但由于极度孤立而局限于单一群岛。在1778年欧洲人”发现”夏威夷时,每个夏威夷岛内部的政治统一已经完成,岛屿间的一些政治融合已经开始。四个最大的岛屿——大岛(狭义上的夏威夷)、毛伊岛、欧胡岛和考艾岛——保持独立,控制着(或相互争夺控制权)较小的岛屿(拉奈岛、莫洛凯岛、卡胡拉威岛和尼豪岛)。欧洲人到达后,大岛国王卡美哈梅哈一世迅速推进最大岛屿的整合,购买欧洲枪支和船只,首先入侵并征服毛伊岛,然后是欧胡岛。随后卡美哈梅哈准备入侵最后一个独立的夏威夷岛屿考艾岛,该岛酋长最终与他达成谈判协议,完成了群岛的统一。

波利尼西亚社会之间有待考虑的其余变化类型涉及工具和物质文化的其他方面。原材料的不同可获得性对物质文化施加了明显的限制。一个极端是亨德森岛,这是一个抬升出海平面的古老珊瑚礁,除了石灰岩之外没有其他石头。其居民被迫用巨型蛤壳制作石斧。另一个极端是新西兰这个小型大陆上的毛利人,他们可以获得广泛的原材料,尤其以使用玉石而闻名。介于这两个极端之间的是波利尼西亚的海洋火山岛,它们缺少花岗岩、燧石和其他大陆岩石,但至少有火山岩,波利尼西亚人将其加工成磨制或抛光的石斧,用于清理农田。

至于制作的器物类型,查塔姆岛民只需要手持木棒和棍棒来杀死海豹、鸟类和龙虾。大多数其他岛民生产各种各样的鱼钩、石斧、珠宝和其他物品。在环礁上,就像在查塔姆群岛上一样,这些器物体积小、相对简单、单独生产和拥有,而建筑只不过是简单的小屋。大型和人口密集的岛屿养活了专业工匠,他们为酋长生产各种威望物品——例如为夏威夷酋长保留的羽毛斗篷,由数万根鸟羽制成。

波利尼西亚最大的产品是少数岛屿上的巨大石质结构——复活节岛著名的巨型雕像、汤加酋长的陵墓、马克萨斯群岛的仪式平台,以及夏威夷和社会群岛的神庙。这种纪念性的波利尼西亚建筑显然朝着与埃及、美索不达米亚、墨西哥和秘鲁金字塔相同的方向发展。自然,波利尼西亚的结构规模不及那些金字塔,但这仅仅反映了这样一个事实:埃及法老可以从比任何波利尼西亚岛屿酋长都多得多的人口中征召劳工。即便如此,复活节岛民还是设法竖立起30吨重的石像——对于一个只有7000人、除了自己的肌肉之外没有其他动力来源的岛屿来说,这可不是一件小事。

因此,波利尼西亚岛屿社会在经济专业化(specialization)、社会复杂性、政治组织和物质产品方面存在巨大差异,这些差异与人口规模和密度的差异有关,而后者又与岛屿面积、破碎程度和隔离程度以及生存机会和强化粮食生产的机会差异有关。波利尼西亚社会之间的所有这些差异,都是在相对较短的时间内和地球表面相对较小的部分,作为单一祖先社会的环境相关变化而发展起来的。波利尼西亚内部文化差异的这些类别,本质上与世界其他地方出现的类别相同。

当然,全球其他地区的变异范围远大于波利尼西亚内部。虽然现代大陆民族中也包括像波利尼西亚人一样依赖石器工具的族群,但南美洲还产生了精通使用贵金属的社会,而欧亚大陆和非洲人则进一步使用了铁。这些发展在波利尼西亚无法实现,因为除新西兰外,没有波利尼西亚岛屿拥有重要的金属矿藏。欧亚大陆在波利尼西亚开始定居之前就已经有了成熟的帝国,南美洲和中美洲后来也发展出了帝国,而波利尼西亚只产生了两个原始帝国(proto-empire),其中一个(夏威夷)是在欧洲人到来之后才整合形成的。欧亚大陆和中美洲发展出了本土文字,但波利尼西亚却未能出现文字,复活节岛可能是个例外,但其神秘的文字可能是在岛民与欧洲人接触之后才出现的。

也就是说,波利尼西亚为我们提供了一个小切片,而非世界人类社会多样性的完整光谱。这并不令人惊讶,因为波利尼西亚只提供了世界地理多样性的一小部分。此外,由于波利尼西亚在人类历史上很晚才被殖民,即使是最古老的波利尼西亚社会也只有3,200年的发展时间,而即使是最后被殖民的大陆(美洲)上的社会也至少有13,000年的发展时间。再给几千年时间,也许汤加和夏威夷会达到成熟帝国的水平,相互争夺对太平洋的控制,并拥有本土发展的文字来管理这些帝国,而新西兰的毛利人可能会在他们的玉石和其他材料的清单中增加铜和铁工具。

简而言之,波利尼西亚为我们提供了一个令人信服的例子,证明与环境相关的人类社会多样化正在运作。但我们由此只能得知这种情况可能发生,因为它在波利尼西亚发生了。它在大陆上也发生了吗?如果是这样,导致大陆多样化的环境差异是什么,它们的后果又是什么?

现代最大的人口迁移是欧洲人对新世界的殖民,以及由此导致的大多数美洲原住民(美洲印第安人)群体的征服、数量减少或完全消失。正如我在第1章中解释的那样,新世界最初是在公元前11,000年前后或更早通过阿拉斯加、白令海峡和西伯利亚被殖民的。复杂的农业社会逐渐在远离那条进入路线的南方美洲出现,在完全与旧世界新兴的复杂社会隔离的情况下发展。在那次来自亚洲的最初殖民之后,新世界与亚洲之间唯一有充分证据的进一步接触只涉及生活在白令海峡两侧的狩猎采集者,以及一次推断的跨太平洋航行,将甘薯从南美洲引入波利尼西亚。

至于新世界民族与欧洲的接触,唯一的早期接触涉及在公元986年至约1500年间以极少数量占据格陵兰的诺斯人。但这些诺斯人的访问对美洲原住民社会没有明显影响。相反,从实际角度来看,先进的旧世界和新世界社会的碰撞是在公元1492年突然开始的,克里斯托弗·哥伦布”发现”了美洲原住民密集居住的加勒比岛屿。

随后欧洲-美洲原住民关系中最戏剧性的时刻是1532年11月16日,印加皇帝阿塔瓦尔帕与西班牙征服者弗朗西斯科·皮萨罗在秘鲁高地小镇卡哈马卡的首次相遇。阿塔瓦尔帕是新世界最大、最先进国家的绝对君主,而皮萨罗代表神圣罗马帝国皇帝查理五世(也称为西班牙国王查理一世),欧洲最强大国家的君主。皮萨罗率领着一群由168名西班牙士兵组成的乌合之众,处于不熟悉的地形中,对当地居民一无所知,与最近的西班牙人(巴拿马以北1,000英里)完全失去联系,远远超出了及时增援的范围。阿塔瓦尔帕位于他拥有数百万臣民的帝国中心,身边立即围绕着他的80,000名士兵的军队,最近在与其他印第安人的战争中获胜。然而,在两位领导人第一次见面后的几分钟内,皮萨罗就俘虏了阿塔瓦尔帕。皮萨罗继续囚禁他八个月,同时索取历史上最大的赎金以换取释放他的承诺。在赎金——足够填满一个长22英尺、宽17英尺、高度超过8英尺的房间的黄金——被交付后,皮萨罗违背了他的承诺并处决了阿塔瓦尔帕。

阿塔瓦尔帕的被俘对欧洲人征服印加帝国具有决定性意义。尽管西班牙人的优越武器无论如何都会确保西班牙最终的胜利,但这次俘虏使征服更快且无限容易。阿塔瓦尔帕被印加人尊为太阳神,对他的臣民行使绝对权威,臣民们甚至服从他在囚禁中发出的命令。在他去世前的几个月给了皮萨罗时间,可以不受干扰地派遣探险队前往印加帝国的其他地区,并从巴拿马召集增援部队。当西班牙人和印加人之间的战斗最终在阿塔瓦尔帕被处决后开始时,西班牙军队更加强大。

因此,阿塔瓦尔帕的被俘对我们特别有意义,因为它标志着现代历史上最重大碰撞的决定性时刻。但它也具有更普遍的意义,因为导致皮萨罗俘获阿塔瓦尔帕的因素,本质上与决定现代世界其他地方殖民者与原住民之间许多类似碰撞结果的因素相同。因此,阿塔瓦尔帕的被俘为我们打开了一扇了解世界历史的宽广窗口。

那天在卡哈马卡发生的事情众所周知,因为许多西班牙参与者都有文字记录。为了体会那些事件的真实感受,让我们通过整合六位皮萨罗同伴的目击者叙述来重温它们,其中包括他的兄弟埃尔南多和佩德罗:

“西班牙人的谨慎、坚韧、军事纪律、劳作、危险的航海和战斗——最无敌的罗马天主教帝国皇帝、我们天然的国王和主的臣民——将给信徒带来喜悦,给异教徒带来恐惧。出于这个原因,为了我们主上帝的荣耀和为了天主教帝国陛下的服务,我认为写下这篇叙述并将它送给陛下是好的,让所有人都能了解这里所记述的事情。这将归于上帝的荣耀,因为在他神圣的引导下,他们征服了如此庞大数量的异教徒并将他们带入我们神圣的天主教信仰。这将归于我们皇帝的荣誉,因为由于他的强大权力和好运,这样的事件在他的时代发生了。这将给信徒带来喜悦,因为赢得了这样的战斗,发现和征服了这样的省份,为国王和他们自己带回了这样的财富;并且在异教徒中传播了这样的恐惧,在全人类中激起了这样的钦佩。

“因为无论在古代还是现代,何时有如此少的人对抗如此多的人取得了如此伟大的功绩,跨越如此多的气候带,穿越如此多的海洋,在陆地上跨越如此远的距离,去征服看不见和未知的事物?谁的功绩可以与西班牙人的相比?我们的西班牙人,人数很少,从未有超过200或300人在一起,有时只有100人甚至更少,在我们的时代,征服的领土比以往任何时候都多,或者比所有信徒和异教徒王子拥有的都多。我现在只写征服中发生的事情,而且我不会写太多,以避免冗长。

“总督皮萨罗希望从一些来自卡哈马卡的印第安人那里获取情报,所以他让人折磨他们。他们承认他们听说阿塔瓦尔帕在卡哈马卡等待总督。总督随后命令我们前进。到达卡哈马卡的入口时,我们看到阿塔瓦尔帕的营地在一里格(league)远的地方,在山脚下。印第安人的营地看起来像一座非常美丽的城市。他们有如此多的帐篷,我们都充满了极大的忧虑。在那之前,我们在印度从未见过这样的事情。它让我们所有西班牙人都充满了恐惧和困惑。但我们不能表现出任何恐惧或后退,因为如果印第安人察觉到我们的任何弱点,即使是我们带来作为向导的印第安人也会杀了我们。所以我们表现出良好的精神状态,在仔细观察了城镇和帐篷之后,我们下到山谷并进入了卡哈马卡。

“我们在自己人中间讨论了很多该做什么。我们所有人都充满了恐惧,因为我们人数如此之少,而且我们已经深入到一个我们无法指望得到增援的地方。我们都与总督会面,讨论第二天应该采取什么行动。那天晚上我们很少有人睡觉,我们在卡哈马卡的广场上守夜,看着印第安军队的营火。那是一幅令人恐惧的景象。大部分营火都在山坡上,彼此如此接近,看起来就像天空中布满了明亮的星星。那天晚上,强者和弱者之间、步兵和骑兵之间没有区别。每个人都全副武装执行哨兵任务。善良的老总督也是如此,他四处走动鼓励他的部下。总督的兄弟埃尔南多·皮萨罗估计那里的印第安士兵人数为40,000人,但他在撒谎只是为了鼓励我们,因为实际上有超过80,000名印第安人。

“第二天早上,阿塔瓦尔帕的一名使者到达了,总督对他说:‘告诉你的主人,他可以在何时以何种方式来,无论他以什么方式来,我都会把他当作朋友和兄弟来接待。我祈祷他能快点来,因为我渴望见到他。他不会遭受任何伤害或侮辱。’

“总督在卡哈马卡的广场周围隐藏了他的部队,将骑兵分成两部分,他把其中一部分的指挥权交给他的兄弟埃尔南多·皮萨罗,另一部分的指挥权交给埃尔南多·德·索托。他以同样的方式分配步兵,他自己带领一部分,把另一部分交给他的兄弟胡安·皮萨罗。同时,他命令佩德罗·德·坎迪亚带着两三名步兵和号手到广场上的一个小堡垒,并让他们在那里带着一门小炮驻扎。当所有印第安人,以及阿塔瓦尔帕和他们一起进入广场时,总督会给坎迪亚和他的部下发出信号,之后他们应该开始开炮,号手应该吹响号角,听到号角声,骑兵应该从他们隐藏待命的大院子里冲出来。

“正午时分,阿塔瓦尔帕开始集结部队并向我们靠近。很快,我们看到整个平原上都是印第安人,他们不时停下来等待更多从身后营地中鱼贯而出的印第安人。整个下午,他们以独立分队的形式不断涌出。前方的分队已经接近我们的营地,而更多的部队仍在从印第安人的营地中涌出。在阿塔瓦尔帕前面,有2000名印第安人在清扫他面前的道路,紧随其后的是战士们,其中一半在他一侧的田野中行进,另一半在另一侧。

“首先是一个穿着不同颜色服装的印第安人中队,像棋盘一样。他们向前推进,从地上移除稻草并清扫道路。接下来是三个穿着不同服装的中队,边跳舞边唱歌。然后是一群身穿盔甲、佩戴大型金属板和金银王冠的人。他们携带的金银器物数量如此之多,看到阳光在上面闪耀真是令人惊叹。在他们中间,阿塔瓦尔帕的身影出现在一顶非常精美的轿子上,轿杆的两端包裹着银子。八十名贵族用肩膀抬着他,所有人都穿着非常华丽的蓝色制服。阿塔瓦尔帕本人穿着非常华丽,头戴王冠,脖子上挂着一串大翡翠项链。他坐在一个小凳子上,轿子上放着一个华丽的马鞍垫。轿子内衬着多种颜色的鹦鹉羽毛,并装饰着金银板。

“在阿塔瓦尔帕身后是另外两顶轿子和两个吊床,里面坐着一些高级首领,然后是几个佩戴金银王冠的印第安人中队。这些印第安人中队在嘹亮的歌声伴奏下开始进入广场,就这样进入并占据了广场的每个角落。与此同时,我们所有西班牙人都在等待准备,藏在一个院子里,充满恐惧。我们中的许多人因为极度恐惧而小便失禁却浑然不觉。到达广场中心时,阿塔瓦尔帕仍然高高地坐在轿子上,而他的部队继续在他身后涌入。

“总督(Governor)皮萨罗现在派遣修士比森特·德·巴尔韦德去与阿塔瓦尔帕交谈,并以上帝和西班牙国王的名义要求阿塔瓦尔帕服从我们的主耶稣基督的律法并效忠西班牙国王陛下。修士一手拿着十字架,另一手拿着圣经,穿过印第安人的部队来到阿塔瓦尔帕所在的地方,这样对他说:‘我是上帝的牧师,我向基督徒教授上帝的事情,同样地,我来教导你。我所教导的是上帝在这本书中对我们说的话。因此,代表上帝和基督徒,我恳求你成为他们的朋友,因为这是上帝的旨意,这对你有好处。’

“阿塔瓦尔帕要求看那本书,修士把合上的书递给了他。阿塔瓦尔帕不知道如何打开书,修士正要伸手帮忙时,阿塔瓦尔帕非常愤怒地打了他的手臂一下,不希望书被打开。然后他自己打开了书,对书信和纸张毫无惊讶,把它扔到了五六步远的地方,脸色变得深红。

“修士回到皮萨罗身边,大喊:‘出来!出来,基督徒们!攻击这些拒绝上帝之物的敌狗。那个暴君把我的圣法之书扔到了地上!你们没看到发生了什么吗?当平原上到处都是印第安人时,为什么还要对这只傲慢的狗保持礼貌和顺从?向他进军,因为我赦免你们!’

“总督随后向坎迪亚发出信号,他开始开炮。与此同时,号角吹响,全副武装的西班牙军队,包括骑兵和步兵,从藏身之处冲出,直接冲向挤满广场的手无寸铁的印第安人群,发出西班牙战斗口号’圣地亚哥!’我们在马上放置了响铃来恐吓印第安人。枪炮的轰鸣、号角的吹响和马上的响铃使印第安人陷入恐慌和混乱。西班牙人扑向他们并开始砍杀。印第安人非常恐惧,以至于他们爬到彼此身上,堆成小山,互相窒息而死。由于他们没有武装,他们被攻击时没有给任何基督徒带来危险。骑兵冲垮了他们,杀死和伤害他们,并继续追击。步兵对留下的人发起了如此猛烈的攻击,以至于在很短的时间内他们大多数都被剑杀死。

“总督本人拿着剑和匕首,与跟随他的西班牙人一起冲入印第安人群中,以极大的勇气到达了阿塔瓦尔帕的轿子。他无畏地抓住阿塔瓦尔帕的左臂并高喊’圣地亚哥!’,但他无法把阿塔瓦尔帕从轿子上拉下来,因为轿子被举得很高。虽然我们杀死了抬轿子的印第安人,但其他人立即接替他们的位置并继续把轿子举高,就这样,我们花了很长时间来制服和杀死印第安人。最后,七八个骑马的西班牙人策马向前,从一侧冲向轿子,费了很大力气才把它推翻在一边。就这样,阿塔瓦尔帕被俘了,总督把阿塔瓦尔帕带到了他的住处。抬轿子的印第安人和护送阿塔瓦尔帕的人从未抛弃他:所有人都死在了他周围。

惊慌失措的印第安人留在广场上,被枪炮声和马匹——这些他们从未见过的东西——吓坏了,试图通过推倒一段墙壁逃离广场,跑到外面的平原上。我们的骑兵跳过倒塌的墙壁,冲进平原,大喊:“追那些穿华丽衣服的人!别让任何人逃跑!用矛刺他们!”阿塔瓦尔帕带来的所有其他印第安士兵距离卡哈马卡一英里远,准备战斗,但没有一个人行动,在整个过程中,没有一个印第安人对西班牙人举起武器。当留在城外平原上的印第安人队伍看到其他印第安人逃跑和喊叫时,他们中的大多数也惊慌失措地逃跑了。这是一个惊人的景象,因为整个山谷在15或20英里的范围内完全挤满了印第安人。夜幕已经降临,我们的骑兵还在继续在田野上用矛刺杀印第安人,这时我们听到号角召集我们重新集合回营地。

“如果不是夜幕降临,4万多印第安军队中几乎没有几个能活下来。六七千名印第安人死亡,还有更多人被砍断手臂和受其他伤。阿塔瓦尔帕本人承认,我们在那场战斗中杀死了他7000名士兵。在一顶轿子中被杀的人是他的大臣,钦查的领主,他非常喜欢这个人。所有抬阿塔瓦尔帕轿子的印第安人似乎都是高级酋长和议员。他们全部被杀,还有那些被抬在其他轿子和吊床上的印第安人。卡哈马卡的领主也被杀了,还有其他人,但他们的数量太多,数不清,因为所有随从阿塔瓦尔帕的人都是大领主。看到如此强大的统治者在如此短的时间内被俘虏,真是不同寻常,当时他带着如此强大的军队。确实,这不是靠我们自己的力量完成的,因为我们人数太少了。这是上帝的恩典,恩典是伟大的。

“当西班牙人把阿塔瓦尔帕从轿子里拉出来时,他的长袍被撕掉了。总督命令给他送衣服来,当阿塔瓦尔帕穿好衣服后,总督命令阿塔瓦尔帕坐在他旁边,安抚他因发现自己如此迅速地从高位跌落而产生的愤怒和激动。总督对阿塔瓦尔帕说:‘不要把你被击败和俘虏当作侮辱,因为与我同来的基督徒虽然人数很少,我已经征服了比你的王国更大的王国,并击败了其他比你更强大的领主,将皇帝的统治强加给他们,我是皇帝的臣民,他是西班牙和全世界的国王。我们奉他的命令来征服这片土地,让所有人认识上帝和他神圣的天主教信仰;由于我们良好的使命,创造天地和其中万物的上帝允许这样做,以便你可以认识他,摆脱你过的野兽般的魔鬼生活。正是因为这个原因,我们虽然人数很少,却征服了那支庞大的军队。当你看到你生活中的错误时,你会明白我们奉西班牙国王陛下的命令来到你的土地给你带来的好处。我们的主允许你的骄傲被降低,没有一个印第安人能够冒犯基督徒。’”

现在让我们追溯这次非凡对抗的因果链,从直接事件开始。当皮萨罗和阿塔瓦尔帕在卡哈马卡会面时,为什么皮萨罗俘虏了阿塔瓦尔帕并杀死了他那么多随从,而不是阿塔瓦尔帕人数多得多的军队俘虏和杀死皮萨罗?毕竟,皮萨罗只有62名骑马的士兵,加上106名步兵,而阿塔瓦尔帕指挥着约8万人的军队。至于这些事件的前因,阿塔瓦尔帕为什么会在卡哈马卡?皮萨罗是如何来到那里俘虏他的,而不是阿塔瓦尔帕去西班牙俘虏查理一世国王?阿塔瓦尔帕为什么走进了在我们看来,凭借事后诸葛亮的礼物,似乎是如此明显的陷阱?在阿塔瓦尔帕和皮萨罗的遭遇中起作用的因素,在旧世界和新世界人民以及其他人民之间的遭遇中也起到了更广泛的作用吗?

皮萨罗的军事优势在于西班牙人的钢剑和其他武器、钢制盔甲、枪支和马匹。面对这些武器,阿塔瓦尔帕没有可以骑着进入战斗的动物的军队,只能用石头、青铜或木制的棍棒、狼牙棒和手斧,加上弹弓和缝制盔甲来对抗。这种装备的不平衡在欧洲人与美洲原住民和其他民族的无数其他对抗中起到了决定性作用。

唯一能够抵抗欧洲征服数个世纪的美洲原住民是那些通过获得和掌握马匹和枪支来减少军事差距的部落。对于普通的美国白人来说,“印第安人”这个词让人联想到一个骑马的平原印第安人挥舞着步枪的形象,就像1876年在著名的小比格霍恩战役中消灭了乔治·卡斯特将军的美国陆军营的苏族战士。我们很容易忘记,马匹和步枪最初对美洲原住民来说是未知的。它们是由欧洲人带来的,并继续改变了获得它们的印第安部落的社会。由于精通马匹和步枪,北美的平原印第安人、智利南部的阿劳卡尼亚印第安人和阿根廷的潘帕斯印第安人比任何其他美洲原住民都更长时间地抵抗入侵的白人,直到1870年代和1880年代白人政府的大规模军事行动才屈服。

今天,我们很难理解西班牙人的军事装备所战胜的巨大数量劣势。在上面提到的卡哈马卡战役中,168名西班牙人击溃了一支比他们多500倍的美洲原住民军队,杀死了数千名土著居民,而西班牙人一方却没有一人阵亡。一次又一次,皮萨罗随后与印加人的战斗、科尔特斯征服阿兹特克人,以及其他早期欧洲人对抗美洲原住民的战役记载都描述了这样的遭遇:几十名欧洲骑兵击溃了数千名印第安人,造成了巨大的伤亡。在阿塔瓦尔帕死后,皮萨罗从卡哈马卡向印加首都库斯科进军期间,发生了四次这样的战斗:在豪哈、比尔卡斯瓦曼、比尔卡孔加和库斯科。这四次战斗分别只涉及80名、30名、110名和40名西班牙骑兵,但每次都面对着数千或数万名印第安人。

这些西班牙人的胜利不能简单地归因于美洲原住民盟友的帮助、西班牙武器和马匹的心理新奇性,或者(如经常声称的那样)印加人误以为西班牙人是他们返回的神维拉科查。皮萨罗和科尔特斯的最初成功确实吸引了当地盟友。然而,如果他们没有被西班牙人早期独立取得的毁灭性成功所说服,认为抵抗是徒劳的,应该站在可能的赢家一边,许多人就不会成为盟友。马匹、钢制武器和枪支的新奇性无疑让印加人在卡哈马卡陷入瘫痪,但卡哈马卡之后的战斗是对抗已经见过西班牙武器和马匹的印加军队的坚决抵抗。在最初征服后的六年内,印加人对西班牙人发动了两次绝望的、大规模的、精心准备的叛乱。所有这些努力都因西班牙人远为优越的武器装备而失败。

到了1700年代,枪支已经取代刀剑成为欧洲侵略者对抗美洲原住民和其他土著民族的主要武器。例如,1808年,一位名叫查理·萨维奇的英国水手携带火枪和精准枪法抵达斐济群岛。这位名副其实的萨维奇(Savage,意为野蛮)单枪匹马地打破了斐济的权力平衡。在他的众多功绩中,他划着独木舟沿河而上到达斐济的卡萨武村,在距离村庄围栏不到手枪射程的地方停下,向手无寸铁的居民开火。他的受害者如此之多,以至于幸存的村民堆起尸体作为掩护,村庄旁的溪流被鲜血染红。这样的例子——枪支对抗缺乏枪支的土著民族的力量——可以无限重复。

在西班牙人征服印加的过程中,枪支只起了次要作用。当时的枪支(所谓的火绳枪)装填和射击都很困难,皮萨罗只有十几支。它们在能够开火的场合确实产生了很大的心理效果。更重要的是西班牙人的钢剑、长矛和匕首,这些坚固锋利的武器屠杀了防护薄弱的印第安人。相比之下,印第安人的钝棍虽然能够击打和伤害西班牙人及其马匹,但很少能杀死他们。西班牙人的钢制或锁子甲护甲,尤其是钢盔,通常能有效防御棍棒打击,而印第安人的棉甲对钢制武器毫无保护作用。

西班牙人从马匹中获得的巨大优势从目击者的记述中跃然而出。骑兵可以轻易地在印第安哨兵有时间警告后方印第安部队之前骑过他们,并能追上和杀死步行的印第安人。马匹冲锋的冲击力、机动性、它所允许的攻击速度,以及它提供的抬高且受保护的战斗平台,使步兵在空旷地带几乎毫无还手之力。马匹的效果也不仅仅是因为它们对第一次与之作战的士兵所激发的恐惧。到1536年印加大叛乱时,印加人已经学会了如何最好地防御骑兵,即在狭窄的山口伏击和歼灭西班牙骑兵。但印加人,像所有其他步兵一样,从未能够在空旷地带击败骑兵。当接替阿塔瓦尔帕的印加皇帝曼科的最佳将领基索·尤潘基在1536年围攻利马的西班牙人并试图攻城时,两个西班牙骑兵中队在平地上冲锋,面对一支规模大得多的印第安军队,在第一次冲锋中就杀死了基索和他所有的指挥官,并击溃了他的军队。类似的26名骑兵的骑兵冲锋击溃了曼科皇帝本人的精锐部队,当时他正在围攻库斯科的西班牙人。

马匹对战争的改变始于公元前4000年左右,它们在黑海以北的草原上被驯化。马匹使拥有它们的人能够覆盖比步行远得多的距离,发动突然袭击,并在优势防御力量集结之前逃跑。因此,它们在卡哈马卡的作用体现了一种在6000年间一直保持强大威力的军事武器,直到20世纪初,并最终应用于所有大陆。直到第一次世界大战,骑兵的军事主导地位才最终结束。当我们考虑到西班牙人从马匹、钢制武器和盔甲中获得的优势,用以对抗没有金属的步兵时,我们就不应再对西班牙人在面对巨大劣势时始终赢得战斗感到惊讶了。

阿塔瓦尔帕为何会在卡哈马卡? 阿塔瓦尔帕和他的军队出现在卡哈马卡,是因为他们刚刚在一场内战中赢得了决定性的胜利,而这场内战使印加帝国陷入分裂和脆弱的境地。皮萨罗很快察觉到了这些分歧并加以利用。内战的原因是天花疫情——这种疾病在西班牙殖民者抵达巴拿马和哥伦比亚后,通过陆路在南美印第安人中传播,在1526年左右杀死了印加皇帝瓦伊纳·卡帕克和他的大部分朝臣,随后又立即杀死了他指定的继承人尼南·库尤奇。这些死亡引发了阿塔瓦尔帕和他的同父异母兄弟瓦斯卡尔之间的王位争夺战。如果不是因为这场疫情,西班牙人将面对一个统一的帝国。

因此,阿塔瓦尔帕在卡哈马卡的出现凸显了世界历史上的一个关键因素:由具有相当免疫力的入侵者向缺乏免疫力的人群传播的疾病。天花、麻疹、流感、斑疹伤寒、腺鼠疫和其他在欧洲流行的传染病,通过大量杀死其他大陆的人民,在欧洲征服中发挥了决定性作用。例如,在1520年第一次西班牙进攻失败后,一场天花疫情摧毁了阿兹特克人,并杀死了短暂继承蒙特祖马的阿兹特克皇帝奎特拉瓦克。在整个美洲,随欧洲人引入的疾病在欧洲人本身到来之前就在部落之间传播,据估计杀死了前哥伦布时代95%的美洲原住民人口。北美人口最多、组织最严密的原住民社会——密西西比酋邦,就是在1492年到1600年代末期以这种方式消失的,甚至在欧洲人首次在密西西比河定居之前。1713年的天花疫情是欧洲定居者摧毁南非原住民桑人的最重要的单一步骤。1788年英国人在悉尼定居后不久,第一批使澳大利亚原住民人口锐减的疫情就开始了。来自太平洋岛屿的一个有据可查的例子是1806年席卷斐济的疫情,由几名从”阿尔戈号”船只残骸中挣扎上岸的欧洲水手带来。类似的疫情也标志着汤加、夏威夷和其他太平洋岛屿的历史。

然而,我并不是说疾病在历史上的作用仅限于为欧洲扩张铺平道路。疟疾、黄热病和其他热带非洲、印度、东南亚和新几内亚的疾病,是欧洲殖民这些热带地区最重要的障碍。

皮萨罗为何会在卡哈马卡?阿塔瓦尔帕为什么没有试图征服西班牙? 皮萨罗来到卡哈马卡依靠的是欧洲的海洋技术,这种技术建造了将他从西班牙横渡大西洋送到巴拿马的船只,然后在太平洋上从巴拿马送到秘鲁。由于缺乏这样的技术,阿塔瓦尔帕没有从南美洲向海外扩张。

除了船只本身,皮萨罗的出现还依赖于集中化的政治组织,这使西班牙能够为这些船只提供资金、建造、配备人员和装备。印加帝国也有集中化的政治组织,但这实际上对它不利,因为皮萨罗通过俘虏阿塔瓦尔帕完整地夺取了印加的指挥系统。由于印加官僚机构与其神圣的绝对君主紧密相连,在阿塔瓦尔帕死后就瓦解了。海洋技术加上政治组织,对于欧洲向其他大陆的扩张,以及许多其他民族的扩张同样至关重要。

使西班牙人来到秘鲁的一个相关因素是文字的存在。西班牙拥有文字,而印加帝国没有。通过文字传播的信息比口头传播的信息范围更广、更准确、更详细。这些信息从哥伦布的航行和科尔特斯征服墨西哥返回西班牙,使西班牙人大量涌入新大陆。信件和小册子既提供了动力,也提供了必要的详细航行指南。皮萨罗的同伴克里斯托瓦尔·德·梅纳上尉发表的关于皮萨罗功绩的第一份报告,于1534年4月在塞维利亚印刷,距阿塔瓦尔帕被处决仅九个月。它成为畅销书,迅速被翻译成其他欧洲语言,并使更多西班牙殖民者前来巩固皮萨罗对秘鲁的控制。

阿塔瓦尔帕为何走入陷阱? 事后看来,我们发现阿塔瓦尔帕在卡哈马卡走入皮萨罗明显的陷阱令人震惊。俘获他的西班牙人对自己的成功同样感到惊讶。识字能力(literacy)的后果在最终解释中占据显著位置。

直接的解释是,阿塔瓦尔帕对西班牙人、他们的军事力量和意图了解甚少。他从口头获得的那点信息,主要来自一名特使,这名特使在皮萨罗的部队从海岸向内陆进军途中拜访了两天。那名特使看到西班牙人最混乱的状态,告诉阿塔瓦尔帕他们不是战士,如果给他200名印第安人,他就能把他们全部绑起来。可以理解的是,阿塔瓦尔帕从未想到西班牙人是强大的,而且会无缘无故地攻击他。

在新大陆,书写能力仅限于现代墨西哥及其北部邻近地区的少数精英阶层,这些地区远在印加帝国以北。尽管西班牙人早在1510年就开始征服距离印加帝国北部边界仅600英里的巴拿马,但似乎直到1527年皮萨罗首次登陆秘鲁海岸时,印加人才知道西班牙人的存在。阿塔瓦尔帕对西班牙征服中美洲最强大、人口最多的印第安社会的事情一无所知。

今天的我们对阿塔瓦尔帕导致自己被俘的行为感到惊讶,而他被俘后的行为同样令人惊讶。他天真地提出了著名的赎金,以为付了赎金后,西班牙人就会释放他并离开。他无法理解皮萨罗的部队是一支旨在永久征服的力量的先锋,而不是一次孤立的突袭。

阿塔瓦尔帕并非唯一犯下这些致命误判的人。即使在阿塔瓦尔帕被俘后,弗朗西斯科·皮萨罗的兄弟埃尔南多·皮萨罗还欺骗了阿塔瓦尔帕的主要将领查尔库奇马,使这位指挥着一支庞大军队的将领向西班牙人投降。查尔库奇马的误判标志着印加抵抗崩溃的转折点,这一时刻几乎与阿塔瓦尔帕本人被俘一样重要。阿兹特克皇帝蒙特祖马犯下的错误甚至更加严重,他把科尔特斯当作归来的神明,允许他和他的小部队进入阿兹特克首都特诺奇蒂特兰。结果是科尔特斯俘虏了蒙特祖马,然后继续征服特诺奇蒂特兰和阿兹特克帝国。

在世俗层面上,阿塔瓦尔帕、查尔库奇马、蒙特祖马以及无数其他被欧洲人欺骗的美洲原住民领袖的误判,是由于新大陆没有活着的居民去过旧大陆,所以他们当然不可能掌握关于西班牙人的具体信息。即便如此,我们仍然难以避免这样的结论:阿塔瓦尔帕”应该”更加警觉,如果他的社会经历过更广泛的人类行为范式的话。皮萨罗到达卡哈马卡时,除了他在1527年和1531年审问遇到的印加臣民所获得的信息外,对印加人也一无所知。然而,虽然皮萨罗本人碰巧是文盲,但他属于一个有文字传统的文化。从书籍中,西班牙人了解到许多远离欧洲的当代文明,以及数千年的欧洲历史。皮萨罗明确地以科尔特斯成功的策略为模板来伏击阿塔瓦尔帕。

简而言之,文字使西班牙人成为关于人类行为和历史的大量知识的继承者。相比之下,阿塔瓦尔帕不仅对西班牙人本身毫无概念,也没有任何其他海外入侵者的个人经验,而且他甚至没有听说过(或读到过)历史上任何时候、任何地方的任何人面临过类似的威胁。这种经验上的鸿沟促使皮萨罗设下陷阱,而阿塔瓦尔帕则走进了陷阱。

因此,皮萨罗俘虏阿塔瓦尔帕说明了导致欧洲人殖民新大陆而非美洲原住民殖民欧洲的一系列直接因素(proximate factors)。皮萨罗成功的直接原因包括基于枪支、钢制武器和马匹的军事技术;欧亚大陆流行的传染病;欧洲的航海技术;欧洲国家的集权政治组织;以及文字。本书的标题将作为这些直接因素的简称,这些因素也使现代欧洲人能够征服其他大陆的民族。早在有人开始制造枪支和钢铁之前,这些相同因素中的其他因素就已经导致了一些非欧洲民族的扩张,我们将在后面的章节中看到。

但我们仍然面临一个根本问题:为什么所有这些直接优势更多地掌握在欧洲而非新大陆手中?为什么不是印加人发明枪支和钢剑,骑在像马一样可怕的动物上,携带欧洲人缺乏抵抗力的疾病,发展远洋船只和先进的政治组织,并能够借鉴数千年书面历史的经验?这些不再是本章一直在讨论的直接因果关系(proximate causation)的问题,而是本书接下来两部分将要探讨的终极因果关系(ultimate causation)的问题。

作为一名青少年,我在1956年的夏天在蒙大拿州度过,为一位名叫弗雷德·赫希的老农民工作。弗雷德出生在瑞士,19世纪90年代作为青少年来到蒙大拿州西南部,并着手开发该地区最早的农场之一。在他到达时,大部分原始的狩猎采集(hunter-gatherers)美洲原住民仍然生活在那里。

我的农场工友大多是粗鲁的白人,他们的日常言语充斥着咒骂,平日工作只是为了在周末把一周的工资挥霍在当地的酒馆里。然而,在这些农场工人中,有一位名叫列维的黑脚印第安部落成员,他的行为与那些粗鲁的矿工截然不同——礼貌、温和、负责任、清醒、谈吐得体。他是我长时间相处的第一位印第安人,我开始钦佩他。

因此,当某个星期天早上,列维也在星期六晚上狂饮后醉醺醺地咒骂着跌跌撞撞地走进来时,这让我感到非常震惊和失望。在他的咒骂中,有一句话在我的记忆中格外突出:“该死的弗雷德·赫希,该死的把你从瑞士带来的那艘船!”这句话深刻地让我认识到印第安人对我和其他白人学童所学的美国西部英雄征服史的看法。弗雷德·赫希的家人为他感到骄傲,认为他是一位在艰苦条件下取得成功的拓荒农民。但列维的部落曾是猎人和著名战士的部落,他们的土地被移民而来的白人农民掠夺了。农民是如何战胜这些著名的战士的呢?

在现代人类的祖先与现存大猿类的祖先分离以来的大部分时间里,大约700万年前,地球上所有人类都完全依靠狩猎野生动物和采集野生植物来养活自己,就像19世纪的黑脚族人一样。直到最近11000年,一些民族才转向所谓的粮食生产:即驯化野生动物和植物,食用由此产生的牲畜和农作物。今天,地球上大多数人消费的食物都是他们自己生产的,或者是别人为他们生产的。按照目前的变化速度,在未来十年内,仅存的几个狩猎采集者群体将放弃他们的生活方式,解体或消亡,从而结束我们数百万年来对狩猎采集生活方式的坚持。

不同的民族在史前不同时期获得了粮食生产。有些民族,如澳大利亚土著,从未获得过粮食生产。在那些获得粮食生产的民族中,有些(例如古代中国人)是独立发展出来的,而另一些(包括古埃及人)则是从邻居那里获得的。但是,正如我们将看到的,粮食生产间接地成为枪炮、病菌和钢铁发展的先决条件。因此,不同大陆的民族是否成为农民和牧民,或者何时成为农民和牧民的地理差异,在很大程度上解释了他们后来截然不同的命运。在我们用接下来的六章来理解粮食生产的地理差异是如何产生之前,本章将追溯粮食生产导致所有优势的主要联系,这些优势使皮萨罗能够俘获阿塔瓦尔帕,弗雷德·赫希的人民能够剥夺列维的人民(图4.1)。

第一个联系是最直接的:更多可消费的卡路里意味着更多的人。在野生植物和动物物种中,只有一小部分对人类来说是可食用的或值得狩猎或采集的。大多数物种对我们来说作为食物是无用的,原因可能是以下一个或多个:它们难以消化(如树皮),有毒(帝王蝶和鹅膏菌),营养价值低(水母),准备起来繁琐(非常小的坚果),难以采集(大多数昆虫的幼虫),或者狩猎起来危险(犀牛)。陆地上的大部分生物量(活的生物物质)是以木材和树叶的形式存在的,其中大部分我们无法消化。

通过选择和种植那些少数我们可以食用的植物和动物物种,使它们占一英亩土地上生物量的90%而不是0.1%,我们每英亩获得的可食用卡路里要多得多。结果,一英亩土地可以养活更多的牧民和农民—通常是狩猎采集者的10到100倍。这种数量上的优势是粮食生产部落相对于狩猎采集部落获得的众多军事优势中的第一个。

在拥有家畜的人类社会中,牲畜通过四种不同的方式养活了更多的人:提供肉类、奶制品和肥料,以及拉犁。首先也是最直接的,家畜成为社会动物蛋白的主要来源,取代了野味。例如,今天美国人往往从牛、猪、羊和鸡那里获得大部分动物蛋白,而鹿肉等野味只是罕见的美味。此外,一些大型家畜还提供奶制品,如黄油、奶酪和酸奶。被挤奶的哺乳动物包括牛、羊、山羊、马、驯鹿、水牛、牦牛以及阿拉伯骆驼和双峰骆驼。因此,这些哺乳动物在其一生中产生的卡路里是仅被屠宰和作为肉食用时的数倍。

大型家畜还以两种方式与家养植物相互作用,以增加农作物产量。首先,正如任何现代园丁或农民仍然通过经验知道的那样,施用粪肥作为肥料可以大大增加作物产量。即使在现代化学工厂生产的合成肥料可用的情况下,今天大多数社会中农作物肥料的主要来源仍然是动物粪便—尤其是牛粪,但也有牦牛和羊粪。在传统社会中,粪便作为火的燃料来源也很有价值。

此外,最大的家畜与家养植物相互作用,通过拉犁来增加粮食产量,从而使人们能够耕种以前在经济上不可行的土地。这些拉犁动物是牛、马、水牛、巴厘牛和牦牛/牛的杂交种。以下是它们价值的一个例子:欧洲中部的第一批史前农民,即略早于公元前5000年兴起的所谓线纹陶文化(Linearbandkeramik culture),最初只能耕种那些轻到可以用手持挖掘棒耕作的土壤。直到一千多年后,随着牛拉犁的引入,这些农民才能够将耕作扩展到更广泛的重质土壤和坚韧草皮。同样,北美大平原的美洲原住民农民在河谷种植作物,但在广阔高地上耕种坚韧的草皮必须等到19世纪的欧洲人及其畜力犁的到来。

所有这些都是植物和动物驯化通过比狩猎-采集生活方式产出更多食物而直接导致人口密度增加的方式。一个更间接的方式涉及粮食生产所强制的定居生活方式的后果。许多狩猎-采集社会的人们为了寻找野生食物而频繁迁移,但农民必须留在他们的田地和果园附近。由此产生的固定居所通过缩短生育间隔来促进更高的人口密度。一个迁移营地的狩猎-采集母亲只能携带一个孩子,以及她为数不多的财物。她无法承担生育下一个孩子,直到前一个学步儿童能够走得足够快以跟上部落而不拖累它。在实践中,游牧的狩猎-采集者通过哺乳期闭经(lactational amenorrhea)、性节制、杀婴和堕胎将孩子的出生间隔控制在大约四年。相比之下,定居的人们不受携带幼儿长途跋涉问题的限制,可以生育和抚养他们能够养活的尽可能多的孩子。许多农业民族的生育间隔约为两年,是狩猎-采集者的一半。粮食生产者的这种更高的出生率,加上他们每英亩养活更多人的能力,使他们能够达到比狩猎-采集者高得多的人口密度。

定居生活的另一个后果是它允许人们储存剩余食物,因为如果不留在附近看守储存的食物,储存就毫无意义。虽然一些游牧的狩猎-采集者可能偶尔获得比他们几天内能消费的更多的食物,但这样的意外收获对他们来说用处不大,因为他们无法保护它。但储存的食物对于养活非粮食生产专业人员至关重要,当然也是支撑整个城镇的这些人员的必要条件。因此,游牧狩猎-采集社会很少或没有这样的全职专业人员,他们首次出现在定居社会中。

这类专业人员的两种类型是国王和官僚。狩猎-采集社会往往相对平等,缺乏全职官僚和世袭酋长,并且在部落或氏族层面上拥有小规模的政治组织。这是因为所有健全的狩猎-采集者都必须将大部分时间用于获取食物。相比之下,一旦食物可以储存,政治精英就可以控制他人生产的食物,主张征税权,摆脱养活自己的需要,并全职从事政治活动。因此,中等规模的农业社会通常以酋邦(chiefdoms)形式组织,而王国仅限于大型农业社会。这些复杂的政治单位比平等的狩猎者群体更能够发动持续的征服战争。一些处于特别富饶环境中的狩猎-采集者,如北美太平洋西北海岸和厄瓜多尔海岸,也发展出定居社会、食物储存和初生的酋邦,但他们没有在通往王国的道路上走得更远。

通过征税积累的储存食物剩余可以支持除国王和官僚之外的其他全职专业人员。与征服战争最直接相关的是,它可以用来养活职业军人。这是大英帝国最终击败新西兰装备精良的原住民毛利人口的决定性因素。虽然毛利人取得了一些惊人的暂时胜利,但他们无法维持一支始终在战场上的军队,最终被18,000名全职英国军队拖垮。储存的食物还可以养活祭司,他们为征服战争提供宗教理由;工匠如金属工人,他们开发剑、枪和其他技术;以及抄写员,他们保存的信息远比能够准确记忆的要多得多。

到目前为止,我强调了作物和牲畜作为食物的直接和间接价值。然而,它们还有其他用途,例如为我们保暖和为我们提供有价值的材料。作物和牲畜产生用于制作衣服、毯子、网和绳索的天然纤维。大多数主要的植物驯化中心不仅培育出粮食作物,还培育出纤维作物——尤其是棉花、亚麻(亚麻布的来源)和大麻。几种家养动物产出动物纤维——特别是绵羊、山羊、美洲驼和羊驼的羊毛,以及蚕的丝。在冶金发展之前,家养动物的骨骼是新石器时代人们制品的重要原材料。牛皮被用来制作皮革。美洲许多地区最早栽培的植物之一是为非食品目的而种植的:葫芦,用作容器。

大型家畜进一步革新了人类社会,在19世纪铁路发展之前,它们成为我们主要的陆地运输方式。在动物驯化之前,陆地运输货物和人员的唯一方式是依靠人力背负。大型哺乳动物改变了这一切:在人类历史上第一次,重型货物可以大量、快速地长距离陆地运输,人员运输也是如此。被骑乘的家畜包括马、驴、牦牛、驯鹿以及阿拉伯骆驼和双峰驼。这五个物种以及美洲驼都被用来驮运货物。牛和马被套上马车,而驯鹿和狗在北极地区拉雪橇。马成为欧亚大陆大部分地区长途运输的主要工具。三种家养骆驼(阿拉伯骆驼、双峰驼和美洲驼)分别在北非和阿拉伯、中亚以及安第斯地区发挥着类似的作用。

植物和动物驯化对征服战争最直接的贡献来自欧亚大陆的马,它们的军事作用使其成为该大陆古代战争中的吉普车和谢尔曼坦克。正如我在第3章中提到的,马使科尔特斯和皮萨罗仅率领小股冒险者就推翻了阿兹特克和印加帝国。更早的时候(约公元前4000年),当马还只能裸背骑乘时,它们可能是印欧语系使用者从乌克兰向西扩张的关键军事要素。这些语言最终取代了除巴斯克语外的所有早期西欧语言。后来当马被套上马车和其他车辆时,马拉战车(发明于公元前1800年左右)开始革新近东、地中海地区和中国的战争。例如,公元前1674年,马甚至使一个外来民族希克索斯人征服了当时没有马的埃及,并暂时确立自己为法老。

更晚些时候,在马鞍和马镫发明之后,马使匈奴人和后续几波来自亚洲草原的其他民族能够威胁罗马帝国及其继承国,最终在公元13和14世纪蒙古人征服了亚洲和俄罗斯的大部分地区。直到第一次世界大战引入卡车和坦克,马才最终被取代作为主要突击车辆和战争中的快速运输工具。阿拉伯骆驼和双峰驼在其地理范围内发挥着类似的军事作用。在所有这些例子中,拥有家养马(或骆驼)或改进使用它们的方法的民族,比没有它们的民族享有巨大的军事优势。

在征服战争中同样重要的是在拥有家畜的人类社会中进化出的病菌。像天花、麻疹和流感这样的传染病作为人类的专门病菌出现,是由感染动物的非常相似的祖先病菌突变而来(第11章)。驯化动物的人类最先成为这些新进化病菌的受害者,但这些人类随后对新疾病进化出了相当大的抵抗力。当这些部分免疫的人群与之前未接触过这些病菌的其他人接触时,就会导致流行病,其中高达99%的先前未接触人群被杀死。因此,最终来自家畜的病菌在欧洲人征服美洲原住民、澳大利亚人、南非人和太平洋岛民的过程中发挥了决定性作用。

简而言之,植物和动物驯化意味着更多的食物,因此人口密度大大增加。由此产生的粮食盈余,以及(在某些地区)基于动物的运输这些盈余的方式,是发展定居的、政治集中化的、社会分层的、经济复杂的、技术创新的社会的先决条件。因此,家养植物和动物的可获得性最终解释了为什么帝国、文字和钢铁武器最早在欧亚大陆发展,而在其他大陆则较晚或根本没有发展。马和骆驼的军事用途,以及动物源性病菌的杀伤力,完成了我们将要探索的粮食生产与征服之间的主要联系清单。

人类历史的大部分由富有者与贫困者之间的不平等冲突组成:拥有农业力量的民族与没有农业力量的民族之间,或者在不同时期获得农业力量的民族之间的冲突。不足为奇的是,由于生态原因,粮食生产从未在全球大片地区出现,这些原因至今仍使其在那里变得困难或不可能。例如,在北美的北极地区,史前时期既没有农业也没有畜牧业发展,而在欧亚大陆北极地区出现的唯一粮食生产要素是驯鹿养殖。粮食生产也不可能在远离灌溉水源的沙漠中自发产生,比如澳大利亚中部和美国西部的部分地区。

相反,真正需要解释的是,为什么粮食生产直到现代才出现在一些生态上非常适宜的地区,而这些地区如今却是世界上最富饶的农业和畜牧业中心。这些令人困惑的地区中最突出的是加利福尼亚和美国其他太平洋沿岸州、阿根廷潘帕斯草原、澳大利亚西南部和东南部,以及南非开普地区的大部分地区——当欧洲殖民者到达时,这些地区的土著居民仍然是狩猎采集者。如果我们在公元前4000年审视世界,也就是在粮食生产最早起源地兴起数千年之后,我们也会对其他几个现代粮仓感到惊讶,因为它们当时仍然没有粮食生产——包括美国其余所有地区、英格兰和法国大部分地区、印度尼西亚,以及赤道以南非洲的所有地区。当我们追溯粮食生产的起源时,最早的遗址提供了另一个惊喜。这些地区远非现代粮仓,它们包括今天被认为有些干旱或生态退化的地区:伊拉克和伊朗、墨西哥、安第斯山脉、中国部分地区,以及非洲萨赫勒地带。为什么粮食生产首先在这些看似相当边缘的土地上发展起来,而只是后来才在今天最肥沃的农田和牧场出现?

粮食生产产生方式的地理差异也令人困惑。在少数地方,它是独立发展起来的,是当地人驯化当地植物和动物的结果。在大多数其他地方,它是以作物和牲畜的形式被引进的,而这些作物和牲畜是在别处驯化的。既然这些非独立起源地区在驯化物种到达后就适合史前粮食生产,为什么这些地区的人们没有在没有外部帮助的情况下,通过驯化当地植物和动物而成为农民和牧民?

在那些粮食生产确实独立兴起的地区中,为什么它出现的时间差异如此之大——例如,东亚比美国东部早数千年,而在澳大利亚东部从未出现?在史前时代被引进粮食生产的地区中,为什么到达日期也差异如此之大——例如,欧洲西南部比美国西南部早数千年?同样在这些引进粮食生产的地区中,为什么在某些地区(如美国西南部)当地的狩猎采集者自己从邻居那里采用作物和牲畜并作为农民生存下来,而在其他地区(如印度尼西亚和赤道以南非洲的大部分地区)粮食生产的引进却伴随着该地区原始狩猎采集者被入侵的粮食生产者灾难性地取代?所有这些问题都涉及到决定哪些民族成为历史上的弱势群体,哪些成为强势群体的发展过程。

在我们希望回答这些问题之前,我们需要弄清楚如何识别粮食生产起源的地区,它何时在那里兴起,以及某种作物或动物首次在何处何时被驯化。最明确的证据来自考古遗址中植物和动物遗骸的鉴定。大多数驯化的植物和动物物种在形态上与它们的野生祖先不同:例如,家养牛和羊的体型较小,家养鸡和苹果的体型较大,家养豌豆的种皮更薄更光滑,以及家养山羊的角呈螺旋扭曲状而非弯刀状。因此,在有年代的考古遗址中发现的驯化植物和动物的遗骸可以被识别出来,并为该地该时的粮食生产提供有力证据,而在遗址中只发现野生物种的遗骸则无法提供粮食生产的证据,这与狩猎采集相符。自然地,粮食生产者,特别是早期的粮食生产者,继续采集一些野生植物并狩猎野生动物,因此他们遗址中的食物遗骸通常既包括野生物种也包括驯化物种。

考古学家通过对遗址中含碳物质进行放射性碳测年来确定粮食生产的年代。这种方法基于放射性碳14的缓慢衰变,碳14是碳的一个非常次要的组成部分,而碳是生命中无处不在的组成元素,它会衰变成非放射性同位素氮14。碳14在大气中不断被宇宙射线产生。植物吸收大气中的碳,其碳14与主要同位素碳12的比例是已知且大致恒定的(大约为百万分之一)。植物碳继续形成食草动物的身体,而食草动物又形成食肉动物的身体。然而,一旦植物或动物死亡,其碳14含量每5700年就有一半衰变成碳12,直到大约40000年后碳14含量变得非常低,难以测量或区分是否受到含有碳14的少量现代物质的污染。因此,考古遗址材料的年代可以从材料的碳14/碳12比率计算出来。

放射性碳测年受到许多技术问题的困扰,其中有两个值得在这里提及。一个是,直到20世纪80年代,放射性碳测年需要相对大量的碳(几克),远远超过小种子或骨骼中的碳含量。因此,科学家们常常不得不求助于测定在同一遗址附近发现并被认为与食物遗骸”相关”的材料的年代——也就是说,被认为是由留下食物的人同时沉积的。“相关”材料的典型选择是火堆中的木炭。

但考古遗址并不总是材料整齐密封的时间胶囊,所有材料都在同一天沉积。不同时期沉积的材料可能会混在一起,因为蠕虫、啮齿动物和其他因素会翻动地面。因此,火的木炭残留物可能最终会靠近数千年前或数千年后死亡并被食用的植物或动物遗骸。如今,考古学家越来越多地通过一种称为加速器质谱法(accelerator mass spectrometry)的新技术来规避这个问题,该技术允许对微小样本进行放射性碳测年,从而可以直接测定单个小种子、小骨头或其他食物残留物的年代。在某些情况下,基于直接新方法的最新放射性碳测年结果(这些方法也有自己的问题)与基于间接旧方法的结果之间存在很大差异。在由此产生的未解决争议中,对于本书而言,也许最重要的是关于美洲粮食生产起源日期的争议:1960年代和1970年代的间接方法得出的日期早至公元前7000年,但最近的直接测年得出的日期不早于公元前3500年。

放射性碳测年的第二个问题是,大气中的碳14/碳12比率实际上并不是严格恒定的,而是随时间略有波动,因此基于恒定比率假设计算的放射性碳年代会受到小的系统误差的影响。原则上,每个过去日期的这种误差大小可以借助形成年轮的长寿树木来确定,因为可以计数年轮以获得过去每个年轮的绝对日历日期,然后可以分析以这种方式测定年代的木材碳样本的碳14/碳12比率。通过这种方式,测量的放射性碳年代可以被”校准”,以考虑大气碳比率的波动。这种校正的效果是,对于表观(即未校准)日期在公元前约1000年至6000年之间的材料,真实(校准)日期要早几个世纪到一千年。最近,已经开始用基于另一种放射性衰变过程的替代方法对稍早的样本进行校准,得出的结论是表观日期约为公元前9000年的样本实际上可追溯到公元前11000年左右。

考古学家经常通过用大写字母表示校准日期、用小写字母表示未校准日期来区分它们(例如,分别为公元前3000年和公元前3000年)。然而,考古文献在这方面可能会令人困惑,因为许多书籍和论文报告未校准日期为公元前,并且没有提及它们实际上是未校准的。我在本书中报告的过去15000年内事件的日期是校准日期。这解释了读者可能注意到的本书日期与一些关于早期粮食生产的标准参考书中引用的日期之间的一些差异。

一旦识别并测定了古代驯化植物或动物遗骸的年代,如何判断该植物或动物是否实际上是在该遗址附近驯化的,而不是在其他地方驯化然后传播到该遗址的?一种方法是检查该作物或动物野生祖先地理分布的地图,并推断驯化一定发生在野生祖先出现的地区。例如,从地中海和埃塞俄比亚向东到印度的传统农民广泛种植鹰嘴豆,后者占当今世界鹰嘴豆产量的80%。因此,人们可能会被误导认为鹰嘴豆是在印度驯化的。但事实证明,祖先野生鹰嘴豆仅出现在土耳其东南部。鹰嘴豆实际上是在那里驯化的解释得到以下事实的支持:在新石器时代考古遗址中发现的可能驯化的鹰嘴豆最早来自土耳其东南部和附近的叙利亚北部,可追溯到公元前8000年左右;直到5000多年后,鹰嘴豆的考古证据才出现在印度次大陆。

识别作物或动物驯化地点的第二种方法是在地图上标出驯化形式在每个地点首次出现的日期。它最早出现的地点可能是其最初驯化的地点——特别是如果野生祖先也出现在那里,并且如果在其他地点首次出现的日期随着与推定的最初驯化地点距离的增加而逐渐推迟,这表明传播到了那些其他地点。例如,已知最早的栽培二粒小麦来自公元前8500年左右的新月沃土。此后不久,该作物逐渐向西出现,公元前6500年左右到达希腊,公元前5000年左右到达德国。这些日期表明二粒小麦在新月沃土驯化,祖先野生二粒小麦仅限于从以色列到伊朗西部和土耳其的地区这一事实支持了这一结论。

然而,正如我们将要看到的,在许多情况下会出现复杂情况,即同一种植物或动物在几个不同的地点被独立驯化。这类情况通常可以通过分析不同地区同一作物或家畜标本之间的形态学、遗传学或染色体差异来检测。例如,印度的瘤牛品种具有西欧亚大陆牛品种所缺少的驼峰,遗传分析表明,现代印度牛和西欧亚大陆牛品种的祖先在数十万年前就已经分化,远早于任何地方开始驯化动物的时间。也就是说,牛在印度和西欧亚大陆是独立驯化的,时间在最近一万年内,起源于数十万年前就已经分化的野生印度牛和西欧亚大陆牛亚种。

粮食生产是在全球不同地区的何处、何时以及如何发展起来的?

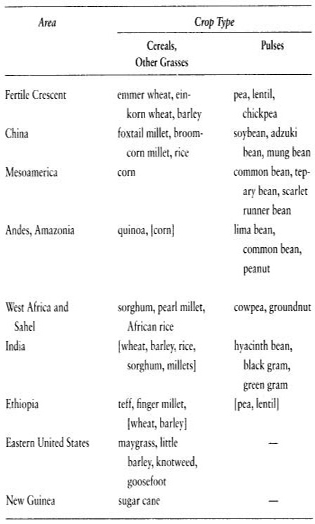

一个极端是粮食生产完全独立产生的地区,在来自其他地区的任何作物或动物到达之前,就驯化了许多本地作物(在某些情况下还有动物)。目前只有五个地区的证据详细而令人信服:西南亚,也称为近东或新月沃地(Fertile Crescent);中国;中美洲(Mesoamerica)(该术语适用于墨西哥中部和南部以及中美洲的邻近地区);南美洲的安第斯山脉,可能还包括邻近的亚马逊盆地;以及美国东部(图5.1)。这些中心中的部分或全部实际上可能包含几个邻近的中心,粮食生产在这些中心或多或少地独立产生,例如中国北方的黄河流域和中国南方的长江流域。

除了这五个粮食生产确实独立产生的地区外,还有四个地区——非洲的萨赫勒地带(Sahel)、热带西非、埃塞俄比亚和新几内亚——也是候选地区。然而,每种情况都存在一些不确定性。虽然本地野生植物无疑在撒哈拉以南的非洲萨赫勒地带被驯化,但畜牧业可能先于农业出现在那里,而且目前还不确定这些是独立驯化的萨赫勒牛,还是新月沃地起源的家牛,其到达触发了当地植物的驯化。同样不确定的是,这些萨赫勒作物的到达是否触发了热带西非本地野生植物的驯化,以及西南亚作物的到达是否触发了埃塞俄比亚本地野生植物的驯化。至于新几内亚,那里的考古研究提供了早期农业的证据,远早于任何邻近地区的粮食生产,但所种植的作物尚未被明确识别。

表5.1总结了这些和其他地方驯化地区的一些最著名的作物和动物,以及已知最早的驯化日期。在这九个粮食生产独立演化的候选地区中,西南亚拥有植物驯化(约公元前8500年)和动物驯化(约公元前8000年)的最早确定日期;它也拥有迄今为止最多的早期粮食生产的精确放射性碳定年数据。中国的日期几乎同样早,而美国东部的日期明显晚了约6000年。对于其他六个候选地区,最早的确定日期无法与西南亚相比,但这六个其他地区的早期遗址中,能够可靠定年的太少,我们无法确定它们是否真的落后于西南亚,以及(如果是的话)落后多少。

下一组地区包括那些确实驯化了至少几种本地植物或动物的地区,但粮食生产主要依赖于在其他地方驯化的作物和动物。这些引进的驯化物种可以被认为是”奠基”作物和动物,因为它们奠定了当地粮食生产的基础。奠基驯化物种的到达使当地人能够定居下来,从而增加了本地作物从野生植物演化的可能性,这些野生植物被采集、带回家、意外种植,后来被有意种植。

表5.1 各地区驯化物种示例

| 地区 | 驯化植物 | 驯化动物 | 最早证实的驯化日期 |

|---|---|---|---|

| 独立驯化的起源地 | |||

| 1. 西南亚 | 小麦、豌豆、橄榄 | 绵羊、山羊 | 公元前8500年 |

| 2. 中国 | 水稻、小米 | 猪、蚕 | 公元前7500年前 |

| 3. 中美洲 | 玉米、豆类、南瓜 | 火鸡 | 公元前3500年前 |

| 地区 | 主要驯化作物 | 主要驯化动物 | 起源时间 |

|---|---|---|---|

| 独立起源地区 | |||

| 4. 安第斯山脉和亚马逊地区 | 马铃薯、木薯 | 美洲驼、豚鼠 | 公元前3500年之前 |

| 5. 美国东部 | 向日葵、藜科植物 | 无 | 公元前2500年 |

| ? 6. 萨赫勒地区 | 高粱、非洲稻 | 珍珠鸡 | 公元前5000年之前 |

| ? 7. 热带西非 | 非洲山药、油棕 | 无 | 公元前3000年之前 |

| ? 8. 埃塞俄比亚 | 咖啡、画眉草 | 无 | ? |

| ? 9. 新几内亚 | 甘蔗、香蕉 | 无 | 公元前7000年? |

| 在外来基础作物到达后的本地驯化 | |||

| 10. 西欧 | 罂粟、燕麦 | 无 | 公元前6000-3500年 |

| 11. 印度河流域 | 芝麻、茄子 | 瘤牛 | 公元前7000年 |

| 12. 埃及 | 无花果、油莎草 | 驴、猫 | 公元前6000年 |

在三到四个这样的地区,到达的基础作物包来自西南亚。其中之一是西欧和中欧,那里的粮食生产始于公元前6000年至3500年间西南亚作物和动物的到来,但至少有一种植物(罂粟,可能还有燕麦和其他一些植物)随后在当地被驯化。野生罂粟仅限于地中海西部的沿海地区。在东欧和西南亚最早的农业社区遗址中没有发现罂粟种子;它们首次出现在西欧早期农业遗址中。相比之下,大多数西南亚作物和动物的野生祖先在西欧并不存在。因此,很明显粮食生产并非在西欧独立演化。相反,它是由西南亚驯化物种的到达所引发的。由此产生的西欧农业社会驯化了罂粟,随后罂粟作为作物向东传播。

另一个本地驯化似乎是在西南亚基础作物到达之后发生的地区是印度次大陆的印度河流域。公元前七千年那里最早的农业社区使用小麦、大麦和其他此前在肥沃新月地带驯化的作物,这些作物显然通过伊朗传播到印度河流域。只是在后来,源自印度次大陆本土物种的驯化物种,如瘤牛和芝麻,才出现在印度河流域的农业社区中。在埃及也是如此,粮食生产始于公元前六千年西南亚作物的到达。埃及人随后驯化了无花果树和一种叫做油莎草的当地蔬菜。

同样的模式可能也适用于埃塞俄比亚,那里的小麦、大麦和其他西南亚作物已经种植了很长时间。埃塞俄比亚人还驯化了许多当地可获得的野生物种,以获得大多数仍局限于埃塞俄比亚的作物,但其中一种(咖啡豆)现在已经传播到世界各地。然而,目前尚不清楚埃塞俄比亚人是在西南亚作物包到达之前还是之后才开始种植这些本地植物的。

在这些以及其他依赖外来基础作物到达的粮食生产地区,是当地的狩猎采集者自己从邻近的农业民族那里采用了这些基础作物,从而使自己成为农民吗?还是基础作物包是由入侵的农民带来的,从而使他们能够在繁殖上超过当地猎人,并杀死、取代或在数量上超过他们?

在埃及,前一种情况似乎更有可能:当地狩猎采集者只是将西南亚的驯化物种以及农业和畜牧技术添加到他们自己的野生植物和动物饮食中,然后逐渐淘汰野生食物。也就是说,在埃及启动粮食生产的是外来作物和动物,而不是外来民族。欧洲大西洋沿岸也可能是如此,那里的当地狩猎采集者显然在几个世纪的过程中采用了西南亚的绵羊和谷物。在南非的开普地区,当地的科伊狩猎采集者通过从非洲北部(最终来自西南亚)获得绵羊和奶牛而成为牧民(但不是农民)。同样,美国西南部的美洲原住民狩猎采集者通过获得墨西哥作物而逐渐成为农民。在这四个地区,粮食生产的开始几乎没有或根本没有证据表明本地植物或动物物种的驯化,但也几乎没有或根本没有证据表明人口的替代。

在另一个极端,有些地区的粮食生产肯定是随着外来人口以及外来作物和动物的突然到来而开始的。我们之所以能够确定,是因为这些到来发生在现代,涉及有文字记载的欧洲人,他们在无数书籍中描述了发生的事情。这些地区包括加利福尼亚、北美太平洋西北地区、阿根廷潘帕斯草原、澳大利亚和西伯利亚。直到最近几个世纪,这些地区仍然被狩猎采集者占据——前三种情况下是美洲原住民,后两种情况下是澳大利亚土著或西伯利亚原住民。这些狩猎采集者被到达的欧洲农民和牧民杀死、感染、驱逐或在很大程度上被取代,这些欧洲人带来了自己的作物,在到达后没有驯化任何当地野生物种(除了澳大利亚的澳洲坚果)。在南非开普地区,到达的欧洲人不仅发现了科伊桑狩猎采集者,还发现了已经拥有家畜但没有作物的科伊桑牧民。结果再次是依赖于来自其他地方的作物开始农业生产,未能驯化当地物种,以及现代人口的大规模替换。

最后,同样的模式——依赖于来自其他地方的驯化动植物突然开始粮食生产,以及突然的大规模人口替换——似乎在史前时代的许多地区重复发生。在没有文字记录的情况下,必须在考古记录中寻找这些史前替换的证据,或从语言学证据中推断。最有据可查的案例是那些人口替换毫无疑问的案例,因为新到达的粮食生产者在骨骼上与他们所替换的狩猎采集者明显不同,而且粮食生产者不仅引入了作物和动物,还引入了陶器。后续章节将描述两个最清楚的例子:南岛语族从华南向菲律宾和印度尼西亚的扩张(第17章),以及班图人在撒哈拉以南非洲的扩张(第19章)。

东南欧和中欧呈现出类似的图景:粮食生产(依赖于西南亚作物和动物)和陶器制作的突然开始。这种开始也可能涉及新希腊人和新德国人对旧希腊人和旧德国人的替换,就像菲律宾、印度尼西亚和撒哈拉以南非洲的旧有人群让位于新人群一样。然而,在欧洲,早期狩猎采集者与替换他们的农民之间的骨骼差异不如菲律宾、印度尼西亚和撒哈拉以南非洲那样明显。因此,欧洲人口替换的证据不那么有力或不那么直接。

从前,地球上所有人都是狩猎采集者。为什么他们中的一些人采用了粮食生产?既然他们一定有某种理由,为什么他们在公元前8500年左右在肥沃月湾的地中海栖息地这样做,仅在3000年后才在气候和结构相似的西南欧地中海栖息地这样做,而在加利福尼亚、澳大利亚西南部和南非开普地区相似的地中海栖息地从未本土发展出粮食生产?为什么即使是肥沃月湾的人们也要等到公元前8500年,而不是在公元前18500年或28500年就成为粮食生产者?

从我们现代的角度来看,所有这些问题起初似乎都很愚蠢,因为作为狩猎采集者的缺点显而易见。科学家们过去常常引用托马斯·霍布斯的一句话来描述狩猎采集者的生活方式为”肮脏、野蛮和短暂”。他们似乎不得不辛苦工作,被每日寻找食物的需求所驱使,经常接近饥饿,缺乏诸如柔软床铺和足够衣物等基本物质舒适,并且早逝。

实际上,只有对于今天富裕的第一世界公民来说,他们自己并不实际从事粮食生产工作,食品生产(由遥远的农业企业完成)才意味着更少的体力劳动、更多的舒适、免于饥饿和更长的预期寿命。大多数农民和牧民,他们构成了世界上实际粮食生产者的绝大多数,并不一定比狩猎采集者过得更好。时间预算研究表明,他们每天花在工作上的时间可能比狩猎采集者更多而不是更少。考古学家已经证明,许多地区的第一批农民比他们所取代的狩猎采集者更矮小、营养更差、患有更严重的疾病,平均死亡年龄也更年轻。如果那些最早的农民能够预见到采用粮食生产的后果,他们可能不会选择这样做。为什么在无法预见结果的情况下,他们仍然做出了这个选择?

存在许多狩猎采集者看到邻居从事粮食生产的实际案例,但他们仍然拒绝接受其所谓的好处,而是继续保持狩猎采集的生活方式。例如,澳大利亚东北部的原住民狩猎采集者与托雷斯海峡群岛(位于澳大利亚和新几内亚之间)的农民进行了数千年的贸易。加州的美洲原住民狩猎采集者与科罗拉多河谷的美洲原住民农民进行贸易。此外,南非菲什河以西的科伊人牧民与菲什河以东的班图农民进行贸易,但他们自己继续不从事农业。为什么?

还有一些与农民接触的狩猎采集者最终确实成为了农民,但只是在我们看来可能是过长的延迟之后。例如,德国北部的沿海民族直到线纹陶文化(Linearbandkeramik)的人们将粮食生产引入南部仅125英里的德国内陆地区1300年后,才采用粮食生产。为什么那些德国沿海居民等待了这么长时间,又是什么最终让他们改变了主意?

在我们能够回答这些问题之前,我们必须消除一些关于粮食生产起源的误解,然后重新表述这个问题。实际发生的情况并不是粮食生产的发现,也不是发明,正如我们可能首先假设的那样。通常甚至没有在粮食生产和狩猎采集之间做出有意识的选择。具体来说,在全球每个地区,第一批采用粮食生产的人显然不可能是在做出有意识的选择或有意识地将农业作为目标而努力,因为他们从未见过农业,也无法知道它会是什么样子。相反,正如我们将看到的,粮食生产演化为在没有意识到其后果的情况下做出决定的副产品。因此,我们必须提出的问题是为什么粮食生产确实演化了,为什么它在某些地方演化而在其他地方没有,为什么在不同的地方在不同的时间,以及为什么不是在更早或更晚的某个日期。

另一个误解是游牧狩猎采集者和定居粮食生产者之间必然存在明显的分界。实际上,尽管我们经常做出这样的对比,但一些富饶地区的狩猎采集者,包括北美太平洋西北海岸和可能的澳大利亚东南部,变得定居但从未成为粮食生产者。其他狩猎采集者,在巴勒斯坦、秘鲁海岸和日本,首先变得定居,然后很久以后才采用粮食生产。15000年前,当世界所有有人居住的地区(包括最富饶的地区)仍然被狩猎采集者占据时,定居群体在狩猎采集者中所占的比例可能比今天要高得多,而今天仅存的少数狩猎采集者只在游牧是唯一选择的非生产性地区生存。

相反,也存在流动的粮食生产者群体。新几内亚湖泊平原的一些现代游牧民在丛林中开辟空地,种植香蕉和木瓜,然后离开几个月再次过狩猎采集者的生活,回来查看他们的作物,如果发现作物在生长就给花园除草,再次出发去狩猎,几个月后再回来检查,如果他们的花园有产出就定居一段时间来收获和食用。美国西南部的阿帕奇印第安人在夏季定居在较高海拔和北部地区耕作,然后在冬季撤退到南部和较低海拔地区四处寻找野生食物。非洲和亚洲的许多牧民沿着固定的季节性路线转移营地,以利用可预测的牧场季节性变化。因此,从狩猎采集到粮食生产的转变并不总是与从游牧到定居生活的转变同时发生。

另一个在现实中变得模糊的所谓二分法是将粮食生产者视为土地的主动管理者,而将狩猎采集者仅视为土地野生产物的收集者之间的区别。实际上,一些狩猎采集者对他们的土地进行集约化管理。例如,新几内亚人从未驯化西米棕榈或山地露兜树,但他们通过清除侵占的竞争性树木、保持西米沼泽中的渠道畅通,以及通过砍伐成熟的西米树来促进新西米芽的生长,从而提高了这些野生可食用植物的产量。澳大利亚土著从未达到种植薯蓣和种子植物的阶段,但他们预见到了农业的几个要素。他们通过焚烧来管理景观,以促进火灾后萌发的可食用种子植物的生长。在采集野生薯蓣时,他们切掉大部分可食用的块茎,但将薯蓣的茎和顶部重新放回地里,以便块茎能够再生。他们挖掘提取块茎的过程疏松并通气了土壤,促进了再生长。他们所要做的就是将茎和剩余附着的块茎带回家,并以类似的方式将它们放回营地的土壤中,就可以符合农民的定义了。

从狩猎采集者已经实践的那些粮食生产的前身开始,它逐步发展起来。并非所有必要的技术都在短时间内发展起来,也并非某一地区最终驯化的所有野生植物和动物都是同时驯化的。即使在从狩猎采集生活方式独立发展粮食生产最快速的情况下,从完全依赖野生食物转变为饮食中几乎没有野生食物的饮食,也花费了数千年的时间。在粮食生产的早期阶段,人们同时采集野生食物和种植栽培食物,随着对农作物依赖的增加,各种类型的采集活动在不同时期的重要性逐渐减弱。

这种转变之所以是零散的,根本原因在于粮食生产系统是作为许多关于分配时间和精力的单独决策积累的结果而演变的。觅食的人类,就像觅食的动物一样,只有有限的时间和精力,他们可以用各种方式来使用。我们可以想象一个初期的农民醒来后问自己:我今天应该花时间锄我的菜园(可预见地在几个月后产出大量蔬菜),采集贝类(可预见地今天产出少量肉),还是狩猎鹿(可能今天产出大量肉,但更可能什么也得不到)?人类和动物觅食者不断地确定优先级并做出努力分配决策,即使只是无意识地。他们首先专注于最喜欢的食物,或者那些产出最高回报的食物。如果这些不可得,他们就转向越来越不喜欢的食物。

许多考虑因素进入这些决策。人们寻找食物是为了满足饥饿和填饱肚子。他们也渴望特定的食物,如富含蛋白质的食物、脂肪、盐、甜水果,以及简单地味道好的食物。在其他条件相同的情况下,人们寻求通过以最少的努力在最短的时间内以最大的确定性获得最多回报的觅食方式来最大化他们的卡路里、蛋白质或其他特定食物类别的回报。同时,他们寻求最小化饥饿的风险:适度但可靠的回报比高时间平均回报率但有很大可能饿死的波动生活方式更可取。大约11,000年前第一批菜园的一个建议功能是提供一个可靠的储备粮仓,以防万一野生食物供应失败时作为保险。

相反,男性狩猎者倾向于以声望的考虑来指导自己:例如,他们宁愿每天去猎长颈鹿,每月猎到一头长颈鹿,从而获得伟大猎人的地位,也不愿通过谦卑自己每天可靠地采集坚果而在一个月内带回家两倍于长颈鹿重量的食物。人们也受到看似任意的文化偏好的指导,例如认为鱼是美味佳肴或禁忌。最后,他们的优先级受到他们对不同生活方式附加的相对价值的严重影响——正如我们今天所看到的。例如,在19世纪的美国西部,养牛人、牧羊人和农民都互相鄙视。同样,在整个人类历史上,农民倾向于鄙视狩猎采集者为原始人,狩猎采集者鄙视农民为无知者,牧民则鄙视两者。所有这些因素都在人们关于如何获取食物的单独决策中发挥作用。

正如我们已经注意到的,每个大陆上的第一批农民不可能有意识地选择农业,因为没有其他附近的农民供他们观察。然而,一旦粮食生产在大陆的某一部分出现,邻近的狩猎采集者就可以看到结果并做出有意识的决定。在某些情况下,狩猎采集者几乎完全采用了邻近的粮食生产系统;在其他情况下,他们只选择了其中的某些要素;而在另一些情况下,他们完全拒绝粮食生产,并继续保持狩猎采集者的身份。

例如,东南欧部分地区的狩猎采集者在公元前6000年左右迅速采用了西南亚的谷物作物、豆类作物和牲畜,将其作为一个完整的组合同时引入。这三个要素也在公元前5000年之前的几个世纪里迅速传播到中欧。食物生产在东南欧和中欧可能被快速且全面采用,因为那里的狩猎采集生活方式生产力较低,竞争力较弱。相比之下,食物生产在西南欧(法国南部、西班牙和意大利)是零散采用的,那里先引入了绵羊,谷物随后才到来。从亚洲大陆引入密集型食物生产在日本也非常缓慢且零散,可能是因为那里基于海产品和本地植物的狩猎采集生活方式生产力很高。

正如狩猎采集生活方式可以逐步转变为食物生产生活方式一样,一种食物生产系统也可以逐步转变为另一种。例如,美国东部的印第安人在公元前2500年左右开始驯化当地植物,但他们与墨西哥印第安人有贸易联系,后者发展出了一种基于玉米、南瓜和豆类三位一体的更高产的作物系统。美国东部印第安人逐步采用了墨西哥作物,其中许多人放弃了许多本地驯化的植物;南瓜是独立驯化的,玉米在公元200年左右从墨西哥传入,但直到公元900年左右仍是次要作物,豆类在一两个世纪后才到来。甚至还发生过食物生产系统被放弃转而采用狩猎采集的情况。例如,在公元前3000年左右,瑞典南部的狩猎采集者采用了基于西南亚作物的农业,但在公元前2700年左右放弃了农业,恢复狩猎采集达400年,之后才重新开始农业。

所有这些考量清楚地表明,我们不应假设采用农业的决定是在真空中做出的,仿佛人们以前没有任何养活自己的手段。相反,我们必须将食物生产和狩猎采集视为相互竞争的替代策略(alternative strategies)。将某些作物或牲畜添加到狩猎采集中的混合经济也与两种”纯粹”经济竞争,并与食物生产比例更高或更低的混合经济竞争。然而,在过去的10000年里,主要结果是从狩猎采集转向食物生产。因此我们必须问:是什么因素使竞争优势从前者转向后者?

这个问题仍在考古学家和人类学家之间争论。问题悬而未决的一个原因是,在世界不同地区可能有不同的决定性因素。另一个原因是在食物生产兴起过程中难以理清因果关系。然而,仍可以确定五个主要的促成因素;争议主要围绕它们的相对重要性。

一个因素是野生食物可获得性的下降。随着狩猎采集者依赖的资源(特别是动物资源)变得越来越少甚至消失,狩猎采集者的生活方式在过去13000年里变得越来越缺乏回报。正如我们在第一章中看到的,更新世末期北美和南美的大多数大型哺乳动物物种灭绝了,欧亚大陆和非洲的一些物种也灭绝了,这要么是因为气候变化,要么是因为人类猎人的技能和数量增加。虽然动物灭绝在最终(经过长时间滞后)推动古代美洲原住民、欧亚人和非洲人转向食物生产方面的作用可以争论,但在近代岛屿上有许多无可争辩的案例。只有在第一批波利尼西亚定居者灭绝了恐鸟并大幅减少新西兰的海豹种群,并灭绝或大幅减少其他波利尼西亚岛屿上的海鸟和陆鸟之后,他们才加强了食物生产。例如,虽然公元500年左右殖民复活节岛的波利尼西亚人带来了鸡,但鸡直到野鸟和海豚不再容易作为食物获得时才成为主要食物。同样,肥沃月湾动物驯化兴起的一个建议促成因素是野生瞪羚数量的下降,而瞪羚以前是该地区狩猎采集者的主要肉类来源。

第二个因素是,正如野生猎物的枯竭倾向于使狩猎采集的回报降低一样,可驯化野生植物可获得性的增加使通向植物驯化的步骤更有回报。例如,肥沃月湾更新世末期的气候变化极大地扩展了野生谷物栖息地的面积,可以在短时间内收获大量作物。这些野生谷物收获是肥沃月湾最早作物——谷物小麦和大麦驯化的前身。

另一个使天平从狩猎采集倾斜的因素是食物生产最终将依赖的技术的累积发展——用于收集、加工和储存野生食物的技术。如果准农民还没有弄清楚如何收获、去壳和储存一吨秸秆上的小麦谷粒,他们能拿它做什么用?在公元前11000年之后,必要的方法、工具和设施在肥沃月湾迅速出现,这些是为处理新出现的大量野生谷物而发明的。

这些发明包括:用燧石刀片粘合到木质或骨质手柄上制成的镰刀,用于收割野生谷物;用来从山坡上把谷物带回家的篮子;用于去除谷壳的研钵和杵,或研磨石板;烘烤谷物使其可以储存而不发芽的技术;以及地下储藏坑,其中一些用灰泥抹平以防水。所有这些技术的证据在公元前11,000年后的新月沃地狩猎采集者遗址中大量出现。所有这些技术虽然是为开发野生谷物而发展起来的,但都是将谷物作为作物种植的先决条件。这些累积的发展构成了植物驯化无意识的第一步。

第四个因素是人口密度上升与粮食生产增长之间的双向联系。在世界上所有有充分证据的地方,考古学家都发现了与粮食生产出现相关的人口密度上升的证据。哪个是原因,哪个是结果?这是一个长期争论的先有鸡还是先有蛋的问题:是人口密度的上升迫使人们转向粮食生产,还是粮食生产允许人口密度上升?

原则上,人们预期因果链条会双向运作。正如我已经讨论过的,粮食生产往往导致人口密度增加,因为它比狩猎采集每英亩产出更多可食用的卡路里。另一方面,由于人类收集和加工野生食物技术的改进,整个更新世晚期人类人口密度无论如何都在逐渐上升。随着人口密度上升,粮食生产变得越来越受青睐,因为它提供了养活所有这些人所需的增加的粮食产出。

也就是说,粮食生产的采用是所谓的自催化过程(autocatalytic process)的例子——一个在正反馈循环中催化自身的过程,一旦开始就会越来越快。人口密度的逐渐上升促使人们获取更多食物,通过奖励那些无意识地采取步骤生产食物的人。一旦人们开始生产食物并定居下来,他们就可以缩短生育间隔并生产更多的人,需要更多的食物。粮食生产与人口密度之间的这种双向联系解释了一个悖论:粮食生产虽然增加了每英亩可食用卡路里的数量,但却使粮食生产者的营养状况不如他们所取代的狩猎采集者。这个悖论的产生是因为人口密度的上升速度略高于食物供应的增长速度。

综合来看,这四个因素帮助我们理解为什么新月沃地向粮食生产的过渡始于公元前8500年左右,而不是公元前18,500年或28,500年左右。在后两个日期,狩猎采集仍然比初期的粮食生产有利得多,因为野生哺乳动物仍然丰富;野生谷物还不够丰富;人们还没有开发出有效收集、加工和储存谷物所需的发明;而且人口密度还不够高,无法为每英亩提取更多卡路里提供巨大的溢价。

过渡中的最后一个因素在狩猎采集者和粮食生产者之间的地理边界上起了决定性作用。粮食生产者密度更大的人口使他们能够仅凭人数优势就取代或杀死狩猎采集者,更不用说与粮食生产相关的其他优势(包括技术、病菌和职业士兵)。在最初只有狩猎采集者的地区,那些采用粮食生产的狩猎采集者群体在繁殖上超过了那些没有采用的群体。

因此,在地球上大多数适合粮食生产的地区,狩猎采集者遇到了两种命运之一:要么被邻近的粮食生产者取代,要么只有通过自己采用粮食生产才能生存下来。在他们人数已经很多或地理条件阻碍粮食生产者移民的地方,当地狩猎采集者确实有时间在史前时代采用农业,从而作为农民生存下来。这可能发生在美国西南部、西地中海、欧洲大西洋沿岸以及日本部分地区。然而,在印度尼西亚、热带东南亚、赤道以南非洲的大部分地区,可能还有欧洲部分地区,狩猎采集者在史前时代被农民取代,而类似的取代在现代发生在澳大利亚和美国西部大部分地区。

只有在特别强大的地理或生态障碍使粮食生产者的移民或适合当地的粮食生产技术的传播非常困难的地方,狩猎采集者才能在适合粮食生产的地区坚持到现代。三个突出的例子是:加利福尼亚的美洲原住民狩猎采集者的坚持,他们被沙漠与亚利桑那州的美洲原住民农民隔开;南非好望角的科伊桑狩猎采集者的坚持,他们处于地中海气候区,不适合附近班图农民的赤道作物;以及整个澳大利亚大陆狩猎采集者的坚持,他们被狭窄的海域与印度尼西亚和新几内亚的粮食生产者隔开。那些少数在20世纪仍然是狩猎采集者的民族逃脱了被粮食生产者取代的命运,因为他们被限制在不适合粮食生产的地区,特别是沙漠和北极地区。在本十年内,即使是他们也将被文明的吸引力所诱惑,在官僚或传教士的压力下定居下来,或屈服于病菌。

如果你是一位对农场种植食物感到厌倦的徒步旅行者,尝试食用野生食物会很有趣。你知道一些野生植物,如野草莓和野蓝莓,既美味又安全。它们与熟悉的作物足够相似,你可以轻松识别这些野生浆果,尽管它们比我们种植的要小得多。爱冒险的徒步旅行者会谨慎地食用蘑菇,因为知道许多种类可能致命。但即使是狂热的坚果爱好者也不会吃野生杏仁,因为几十颗野生杏仁含有的氰化物(纳粹毒气室使用的毒药)就足以杀死我们。森林中充满了许多其他被认为不可食用的植物。

然而,所有作物都源自野生植物物种。某些野生植物是如何变成作物的?这个问题在许多作物(如杏仁)方面尤其令人困惑,因为它们的野生祖先是致命的或味道很差,而其他作物(如玉米)看起来与它们的野生祖先截然不同。哪个穴居女人或穴居男人曾经想到要”驯化”一种植物,又是如何实现的?

植物驯化可以定义为种植一种植物,从而有意识或无意识地使其在基因上从野生祖先发生改变,使其对人类消费者更有用。如今,作物开发是由专业科学家进行的有意识、高度专业化的工作。他们已经了解数百种现有作物,并着手开发另一种作物。为了实现这一目标,他们种植许多不同的种子或根,选择最好的后代并种植它们的种子,应用遗传学知识开发出能够稳定遗传的优良品种,甚至可能使用最新的基因工程技术来转移特定的有用基因。在加州大学戴维斯分校,整个一个系(果树学系(Pomology))专门研究苹果,另一个系(葡萄栽培与酿酒学系(Viticulture and Enology))专门研究葡萄和葡萄酒。

但植物驯化可以追溯到一万多年前。早期农民肯定没有使用分子遗传技术来获得他们的结果。第一批农民甚至没有任何现有作物作为榜样来激励他们开发新作物。因此,他们不可能知道,无论他们在做什么,他们最终会享受到美味的款待。

那么,早期农民是如何在不知不觉中驯化植物的?例如,他们如何在不知道自己在做什么的情况下将有毒的杏仁变成安全的杏仁?除了使其中一些变得更大或毒性更小之外,他们实际上对野生植物做了哪些改变?即使对于有价值的作物,驯化时间也大不相同:例如,豌豆在公元前8000年被驯化,橄榄在公元前4000年左右被驯化,草莓直到中世纪才被驯化,山核桃直到1846年才被驯化。许多有价值的野生植物产生数百万人珍视的食物,例如世界许多地方寻求的可食用橡子的橡树,即使在今天仍未被驯化。是什么使一些植物比其他植物更容易或更值得驯化?为什么橄榄树屈服于石器时代的农民,而橡树继续击败我们最聪明的农学家?

让我们从植物的角度来看驯化。就植物而言,我们只是成千上万种无意识”驯化”植物的动物物种之一。

像所有动物物种(包括人类)一样,植物必须将它们的后代传播到它们可以茁壮成长并传递父母基因的地区。幼年动物通过行走或飞行分散,但植物没有这种选择,所以它们必须以某种方式搭便车。虽然一些植物物种的种子适合被风携带或在水上漂浮,但许多其他植物通过将种子包裹在美味的果实中并通过颜色或气味宣传果实的成熟度来欺骗动物携带它们的种子。饥饿的动物摘下并吞下果实,走开或飞走,然后在远离母树的地方吐出或排出种子。种子可以通过这种方式被携带数千英里。

得知植物种子可以抵抗你肠道的消化并仍然从你的粪便中发芽,这可能会让人惊讶。但任何不太拘谨的冒险读者都可以进行测试并自己证明。许多野生植物物种的种子实际上必须通过动物的肠道才能发芽。例如,一种非洲甜瓜物种非常适应被一种叫做土豚的类似鬣狗的动物吃掉,以至于该物种的大多数甜瓜生长在土豚的厕所地点。

作为想要搭便车的植物如何吸引动物的例子,考虑野草莓。当草莓种子还很年轻,还没有准备好被种植时,周围的果实是绿色的、酸的和硬的。当种子最终成熟时,浆果变成红色、甜的和柔软的。浆果颜色的变化充当吸引像画眉这样的鸟类摘下浆果并飞走的信号,最终吐出或排出种子。

自然,草莓植物并没有在种子准备好传播时(并且只有在那时)有意识地吸引鸟类。画眉也没有打算驯化草莓。相反,草莓植物通过自然选择进化。年轻草莓越绿越酸,在种子准备好之前吃浆果破坏种子的鸟类就越少;最终的草莓越甜越红,传播其成熟种子的鸟类就越多。

无数其他植物的果实也适应了被特定动物物种食用和传播。正如草莓适应了鸟类,橡子适应了松鼠,芒果适应了蝙蝠,某些莎草适应了蚂蚁。这符合我们对植物驯化定义的一部分,即通过基因修饰祖先植物使其对消费者更有用。但没有人会认真地将这一进化过程描述为驯化,因为鸟类、蝙蝠和其他动物消费者并不满足定义的另一部分:它们不会有意识地种植植物。同样,作物从野生植物进化的早期无意识阶段,包括植物以吸引人类食用和传播其果实的方式进化,但人类尚未有意识地种植它们。人类的厕所,就像土豚的厕所一样,可能是第一批无意识作物育种者的试验场。

厕所只是我们无意中播种所食用野生植物种子的众多地方之一。当我们采集可食用的野生植物并带回家时,一些种子会在途中或家中洒落。一些水果在腐烂时仍含有完好的种子,未经食用就被扔进垃圾堆。作为我们实际放入口中的果实部分,草莓种子很小,不可避免地被吞咽和排泄,但其他种子大到足以被吐出来。因此,我们的痰盂和垃圾堆与厕所一起,形成了最早的农业研究实验室。

无论种子最终落在哪个这样的”实验室”,它们往往只来自可食用植物的某些个体——即那些我们出于某种原因更喜欢食用的植物。从你采摘浆果的经历中,你知道你会挑选特定的浆果或浆果灌木。最终,当第一批农民开始有意播种时,他们必然会播种从他们选择采集的植物中获得的种子,尽管他们不理解大浆果的种子可能会长成产出更多大浆果的灌木这一遗传原理。

所以,当你在炎热潮湿的一天,在蚊子中涉入荆棘丛时,你不会为任何草莓灌木都这样做。即使是无意识地,你也会决定哪个灌木看起来最有希望,以及是否值得。你的无意识标准是什么?

当然,一个标准是大小。你更喜欢大浆果,因为为一些可怜的小浆果而被晒伤和被蚊子叮咬是不值得的。这部分解释了为什么许多作物植物的果实比它们的野生祖先大得多。我们特别熟悉超市的草莓和蓝莓与野生的相比是巨大的;这些差异仅在最近几个世纪才出现。

其他植物的这种大小差异可以追溯到农业的起源,当时栽培的豌豆通过人类选择进化到比野生豌豆重10倍。小野生豌豆在农业开始之前已被狩猎采集者收集了数千年,就像我们今天收集小野生蓝莓一样,然后对最吸引人的最大野生豌豆进行优先收获和种植——也就是我们所说的农业——自动地促进了一代又一代豌豆平均大小的增加。同样,超市苹果通常直径约三英寸,野生苹果只有一英寸。最古老的玉米棒仅略多于半英寸长,但公元1500年的墨西哥印第安农民已经培育出六英寸长的玉米棒,一些现代玉米棒长达一英尺半。

我们种植的种子与许多野生祖先之间的另一个明显差异是苦味。许多野生种子进化出苦味、难吃或实际有毒,以阻止动物食用它们。因此,自然选择对种子和果实的作用是相反的。果实美味的植物让动物传播它们的种子,但果实内的种子本身必须难吃。否则,动物也会嚼碎种子,它就无法发芽。

杏仁提供了苦味种子及其在驯化下变化的一个显著例子。大多数野生杏仁种子含有一种名为苦杏仁苷(amygdalin)的强烈苦味化学物质,它(如前所述)分解后产生氰化物毒素。一份野生杏仁小吃可以杀死愚蠢到忽视苦味警告的人。既然无意识驯化的第一阶段涉及收集种子来食用,那么野生杏仁的驯化究竟是如何达到第一阶段的呢?

解释是,偶尔个别杏仁树有一个单基因突变,阻止它们合成苦味的苦杏仁苷。这些树在野外会灭绝而不留下任何后代,因为鸟类会发现并吃掉它们所有的种子。但早期农民好奇或饥饿的孩子,在他们周围啃食野生植物时,最终会品尝并注意到那些无苦味的杏仁树。(同样,今天的欧洲农民仍然能识别和欣赏偶尔出现的橡子甜而不苦的橡树。)这些无苦味的杏仁种子是古代农民唯一会种植的,起初是无意中在他们的垃圾堆中,后来有意地在他们的果园中。

早在公元前8000年,野生杏仁就已经出现在希腊的考古遗址中。到公元前3000年,东地中海地区的人们开始驯化杏仁。当埃及法老图坦卡蒙于公元前1325年左右去世时,杏仁是放置在他著名陵墓中用来滋养他来世的食物之一。利马豆、西瓜、土豆、茄子和卷心菜等许多其他常见作物的野生祖先都是苦涩或有毒的,偶尔会有甜味个体在古代徒步旅行者的厕所周围发芽。

虽然大小和美味是人类狩猎采集者选择野生植物最明显的标准,但其他标准还包括多肉或无籽果实、富含油脂的种子和长纤维。野生南瓜和南瓜的种子周围几乎没有果肉,但早期农民的偏好选择了果肉远多于种子的南瓜。栽培香蕉很早就被选育为全是果肉没有种子,从而启发现代农业科学家也开发出无籽橙子、葡萄和西瓜。无籽性提供了一个很好的例子,说明人类选择如何完全逆转野生果实的原始进化功能——在自然界中,果实是用来传播种子的载体。

在古代,许多植物同样因其富含油脂的果实或种子而被选择。地中海世界最早驯化的果树之一是橄榄,自公元前4000年左右开始种植以获取油脂。栽培橄榄不仅比野生橄榄更大,而且含油量更高。古代农民选择芝麻、芥菜、罂粟和亚麻等作物也是为了富含油脂的种子,而现代植物科学家对向日葵、红花和棉花也做了同样的选择。

在最近棉花被开发用于榨油之前,它当然是因其纤维而被选择,用于编织纺织品。纤维(称为棉绒)是棉籽上的毛发,美洲和旧大陆的早期农民独立选择了不同种类的棉花来获得长棉绒。在亚麻和大麻这两种用于供应古代纺织品的植物中,纤维来自茎部,人们选择茎长且直的植株。虽然我们认为大多数作物是为了食物而种植的,但亚麻是我们最古老的作物之一(约在公元前7000年驯化)。它提供了亚麻布,这种布料一直是欧洲的主要纺织品,直到工业革命后被棉花和合成纤维所取代。

到目前为止,我所描述的野生植物进化为作物的所有变化都涉及早期农民实际上能够注意到的特征——如水果大小、苦味、多肉性、含油量和纤维长度。通过收获那些具有这些理想品质的野生植株,古代人无意识地传播了这些植物,使它们走上了驯化之路。

此外,还有至少其他四种主要类型的变化不涉及采摘者做出可见的选择。在这些情况下,采摘者要么通过收获可获得的植物而其他植物因不可见的原因无法获得而导致变化,要么通过改变作用于植物的选择条件而导致变化。

第一个这样的变化影响了野生种子传播机制(seed dispersal mechanisms)。许多植物有专门的机制来散播种子(从而防止人类有效地收集它们)。只有缺乏这些机制的突变种子才会被收获,从而成为作物的祖先。

一个清楚的例子涉及豌豆,其种子(我们吃的豌豆)被包裹在豆荚中。野生豌豆必须从豆荚中出来才能发芽。为了达到这个结果,豌豆植物进化出一个基因使豆荚爆裂,将豌豆射到地上。偶尔的突变豌豆的豆荚不会爆裂。在野外,突变豌豆会死在母株上的豆荚中,只有爆裂的豆荚才能传递它们的基因。但相反,人类可以收获的豆荚只有留在植株上的不爆裂的豆荚。因此,一旦人类开始把野生豌豆带回家吃,就立即对这种单基因突变体进行了选择。类似的不爆裂突变体在扁豆、亚麻和罂粟中也被选择了。

野生小麦和大麦的种子不是被包裹在可爆裂的豆荚中,而是生长在茎秆顶部,茎秆会自动破碎,将种子掉落到地上发芽。单基因突变可以防止茎秆破碎。在野外,这种突变对植物来说是致命的,因为种子会悬在空中,无法发芽和生根。但这些突变种子会方便地等在茎秆上被人类收获并带回家。当人类种植这些收获的突变种子时,后代中的任何突变种子又可以被农民收获和播种,而后代中的正常种子则落到地上变得无法获得。因此,人类农民将自然选择的方向逆转了180度:以前成功的基因突然变得致命,而致命的突变体变得成功。一万多年前,这种对不破碎小麦和大麦茎秆的无意识选择显然是人类对任何植物的第一次重大”改良”。这一变化标志着肥沃新月地带农业的开始。

第二种变化对古代徒步旅行者来说更加不易察觉。对于生长在气候极不可预测地区的一年生植物来说,如果所有种子都迅速同时发芽,可能是致命的。如果发生这种情况,幼苗可能会被一次干旱或霜冻全部杀死,导致没有种子来繁殖该物种。因此,许多一年生植物进化出通过发芽抑制剂(germination inhibitors)来对冲风险的策略,这些抑制剂使种子最初处于休眠状态,并将它们的发芽分散到几年内。这样一来,即使大多数幼苗被恶劣天气杀死,仍会有一些种子留待以后发芽。

野生植物实现这一结果的常见对冲适应方式是用厚外皮或护甲包裹种子。许多具有这种适应性的野生植物包括小麦、大麦、豌豆、亚麻和向日葵。虽然这些晚发芽的种子在野外仍有机会发芽,但想想随着农业发展会发生什么。早期农民会通过反复试验发现,他们可以通过耕作和浇水,然后播种来获得更高的产量。当这种情况发生时,立即发芽的种子长成的植物,其种子会被收获并在下一年播种。但许多野生种子没有立即发芽,它们没有产生收获。

野生植物中偶尔出现的变异个体缺乏厚厚的种皮或其他发芽抑制剂。所有这些变异体都会迅速发芽并产生可收获的变异种子。早期农民不会注意到这种差异,不像他们注意到并选择性收获大浆果那样。但播种/生长/收获/播种的循环会立即且无意识地选择这些变异体。与种子传播的变化一样,这些发芽抑制的变化是小麦、大麦、豌豆和许多其他作物与其野生祖先相比的特征。

早期农民看不见的最后一种主要变化类型涉及植物繁殖。作物培育中的一个普遍问题是,偶尔出现的变异植物个体对人类更有用(例如,因为种子更大或不那么苦),而不是正常个体。如果这些理想的变异体继续与正常植物杂交,突变将立即被稀释或丢失。在什么情况下它会被保留给早期农民呢?

对于自我繁殖的植物,变异体会自动被保留。这对于营养繁殖(从母株的块茎或根部)或能够自我授粉的雌雄同体植物来说是正确的。但绝大多数野生植物不是以这种方式繁殖的。它们要么是无法自我授粉并被迫与其他雌雄同体个体杂交的雌雄同体(我的雄性部分授粉你的雌性部分,你的雄性部分授粉我的雌性部分),要么作为独立的雄性和雌性个体存在,就像所有正常的哺乳动物一样。前者被称为自交不亲和雌雄同体(self-incompatible hermaphrodites);后者被称为雌雄异株物种(dioecious species)。两者对古代农民来说都是坏消息,他们会因此迅速失去任何有利的变异体,却不明白为什么。

解决方案涉及另一种看不见的变化。许多植物突变影响繁殖系统本身。一些变异个体甚至不需要授粉就能结出果实,从而产生了我们的无籽香蕉、葡萄、橙子和菠萝。一些变异雌雄同体失去了自交不亲和性,变得能够自我授粉——这一过程以许多果树为例,如李子、桃子、苹果、杏子和樱桃。一些通常具有独立雄性和雌性个体的变异葡萄也变成了自花授粉的雌雄同体。通过所有这些方式,不了解植物繁殖生物学的古代农民,仍然最终获得了可靠繁殖且值得重新种植的有用作物,而不是最初有希望的变异体,其无价值的后代被遗忘。

因此,农民不仅根据可感知的品质如大小和味道从个体植物中进行选择,还根据看不见的特征如种子传播机制、发芽抑制和繁殖生物学进行选择。结果,不同的植物被选择出截然不同甚至相反的特征。一些植物(如向日葵)被选择培育出更大的种子,而其他植物(如香蕉)则被选择培育出微小甚至不存在的种子。生菜被选择培育茂盛的叶子,牺牲了种子或果实;小麦和向日葵被选择培育种子,牺牲了叶子;南瓜被选择培育果实,牺牲了叶子。特别有启发性的案例是,单一野生植物物种为了不同目的被进行各种选择,从而产生了看起来截然不同的作物。甜菜在巴比伦时代就已经种植用于食用其叶子(就像现代称为瑞士甜菜的甜菜品种),然后为其可食用的根部而培育,最后(在18世纪)为其含糖量而培育(糖用甜菜)。祖先白菜植物,可能最初种植用于其含油种子,经历了更大的多样化,因为它们被各种选择用于叶子(现代卷心菜和羽衣甘蓝)、茎(球茎甘蓝)、芽(抱子甘蓝)或花茎(花椰菜和西兰花)。