诺顿人际神经生物学系列

Allan N. Schore, PhD, 系列主编

Daniel J. Siegel, MD, 创始主编

心理健康领域正处于一个极其激动人心的增长和概念重组时期。来自各种科学研究的独立发现正在汇聚成关于心智和心理健康的跨学科视角。人类发展的人际神经生物学使我们能够理解,心智和大脑的结构与功能是由经验塑造的,尤其是涉及情感关系的经验。

诺顿人际神经生物学系列将提供前沿的跨学科视角,进一步增进我们对人类心智复杂神经生物学的理解。通过借鉴传统上相互独立的广泛研究领域——如神经生物学、遗传学、记忆、依恋、复杂系统、人类学和进化心理学——这些著作将为心理健康专业人员提供对临床医生来说往往难以接触的科学发现的回顾和综合。这些书籍旨在通过将众多研究领域的发现转化为共同的语言和概念框架,找到知识的统一性或融贯性(consilience),来推进我们对人类经验的理解。该系列将把现代科学的精华与心理治疗的治愈艺术融为一体。

诺顿专业书籍

Jaak Panksepp Lucy Biven

前言 Daniel J. Siegel

献给 Tiina Alexandra Panksepp (1975–1991)

前言与致谢

前言 Daniel J. Siegel

第一章 祖先的激情

第二章 情感意识的进化:研究其他动物的情绪感受

第三章 寻求系统(SEEKING System):热切期待、渴望、欣快感的大脑来源,以及对一切事物的追求

第四章 愤怒的祖先来源(RAGE)

第五章 恐惧的祖先根源(FEAR)

第六章 超越本能:学习与记忆的情感基础

第七章 心智的欲望激情(LUST):从生殖冲动到浪漫爱情

第八章 养育之爱:关怀系统(CARE System)

第九章 生而哭泣:恐慌/悲伤系统(PANIC/GRIEF System)与维持生命的社会纽带的起源

第十章 大脑中如梦般的玩耍回路(PLAY):社交快乐与笑声的祖先来源

第十一章 迈向灵魂的神经生物学:核心自我(SELF)与初级过程感受的起源

第十二章 大脑情绪系统与心理生活的情感品质:从动物情感到人类心理治疗

第十三章 哲学反思与质疑:我们能否从小鼠到人类再回到小鼠?

参考文献

索引

我们所有人有时都会生气,尤其是当我们的利益被忽视或受挫时。传统脑科学告诉我们这种情绪是如何产生的吗?还没有。我们所有人有时都会感到孤独和悲伤。现代神经科学是否试图阐明我们本性的这些方面?我们才刚刚开始谈论这些事情,尽管在某些领域已经取得了巨大进展。我们大多数人从与他人的玩耍性互动中获得极大的快乐;有些人则不会,尤其是当他们抑郁时。神经科学对快乐的本质基本保持沉默,而心理学在研究和讨论其认知衍生物——幸福方面经历了一场革命,但对快乐的神经本质却鲜有洞见。

就像我们心智的许多其他情感力量一样,所有这些都来自大脑的功能,传统神经科学对于我们称之为情感(affects)的强烈情绪感受如何能从大脑活动中产生,却相对没有太多可说的。这是因为感受是主观体验的,有人说科学的传统第三人称测量方法(即对现象的外部观察)无法有效处理第一人称体验。我们不同意这种观点,因为其他哺乳动物拥有进化相关的大脑系统。现代神经科学完全有能力最终阐明哺乳动物大脑以非言语感受状态的形式对世界事件产生情感评价的方式——或者如一些文艺复兴时期学者所描述的,心智的激情。

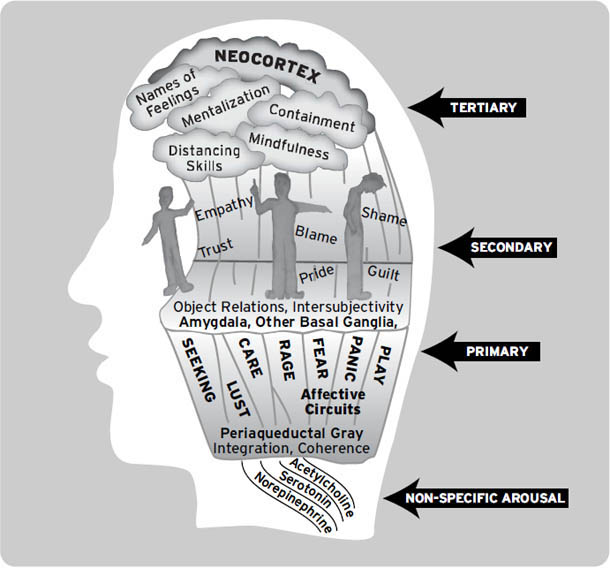

这本书描述了一门名为情感神经科学(affective neuroscience)的新科学学科,它致力于阐明我们最强烈的情绪感受——原始情感(primal emotional affects)——如何从位于新皮层”思考帽”下方大脑区域的古老神经网络中产生。新皮层是一个产生复杂认知能力和文化的器官,对于复杂的知觉、学习和认知具有决定性的重要性。新皮层负责人类能够实现的几乎所有文化里程碑。神经科学也提供了一个重要信息——皮层内几乎所有的心理专门化功能都是习得的。目前还没有任何功能被实证证明是内在的、进化决定的”模块”。然而,如果没有大脑深处进化而来的基础心智,皮层将一事无成。新皮层下方那些古老的神经区域构成了我们的祖先心智——情感心智,它是进化专门化的,我们与许多其他动物共享这一心智。它是”考古宝藏”,因为它包含了我们一些最强烈感受的源头。那些古老的皮层下大脑系统是珍贵的、多彩的”宝石”,对于任何想要理解我们一生中曾经知道和将要体验的所有基本价值观根源的人来说都是如此。情感是构建生活美丑的基础。情感也会随经验而改变,但更多是量的改变而非质的改变。

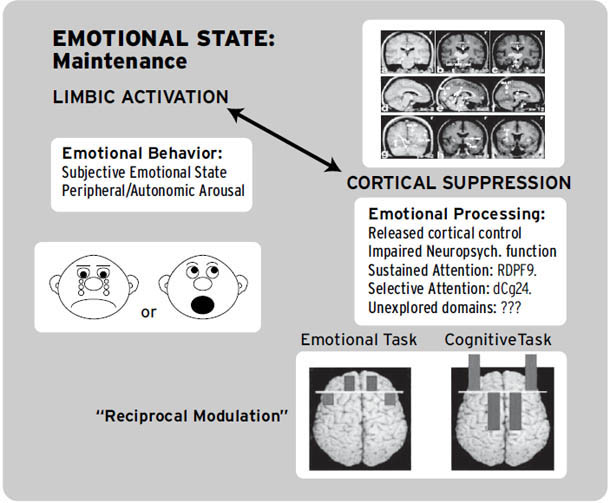

这本书是对早期教科书《情感神经科学:人类和动物情绪的基础》(Panksepp, 1998a)的更新和通俗化尝试。这本教科书作为情绪心智科学的一种重要新方法获得了广泛关注,并已成为希望理解来访者基本情绪的临床医生的资料书。尽管对同类动物的研究对情感神经科学的发展至关重要,Jaak Panksepp开始他的工作时主要关注人类情绪,尤其是临床疾病中的情绪障碍。他很快意识到,如果没有适当的动物模型,就无法获得深入的神经科学理解。随着现代脑成像技术的出现,这一立场有所改变,但如果想真正理解大脑进化的功能网络,改变并不大。当人们静静地躺在无法容忍移动的脑扫描仪中时,很难产生强烈的情绪。尽管如此,通过那些壮观的人类脑成像技术获得的新证据已经阐明了许多关于情绪认知方面的内容,但关于大脑中这些感受的源头却知之甚少。初级过程情绪(primary-process emotions)都与运动相关,现在的证据表明,原始情绪感受来自控制我们本能情绪生活的同一古老大脑网络。尽管该领域有许多理论,事实表明这些原始情绪感受来自大脑的情绪行动网络。

总的来说,情绪这个话题引起了几乎所有人的极大兴趣——从必须处理已变得极端的人类感受的精神科医生,到任何对支配我们所做之事和我们在世界中身份的那些强大状态感到好奇的人。我们希望在这些章节中发现的内容将对许多人追求理解自己和他人(包括动物同伴)大有裨益,并认识到所有哺乳动物在情绪响应世界的方式上有多么相似。我们怀疑许多不同群体的人会发现这些观点特别有用。

我们发现哺乳动物大脑的古老皮层下区域至少包含七种基本情感系统:在这里,我们将这些系统称为寻求(SEEKING,期待)、恐惧(FEAR,焦虑)、愤怒(RAGE,怒火)、欲望(LUST,性兴奋)、照料(CARE,养育)、恐慌/悲伤(PANIC/GRIEF,悲痛)和玩耍(PLAY,社交快乐)。(我们稍后会解释为什么使用大写字母来标记这些系统;现在只需说明它们指定了我们大脑中进化上非常古老区域的特定功能网络。)

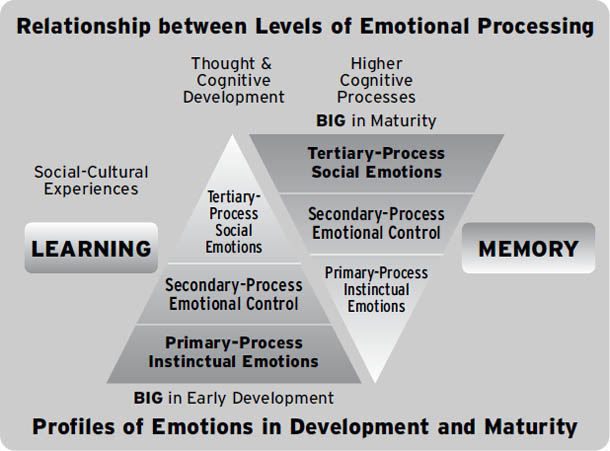

这本书应该引起精神科医生和其他心理健康专业人士以及情感、行为和认知神经科学学生的特别关注(它们各自对情绪的研究和讨论采取了相当不同的方法)。我们这里的重点将放在这些系统的初级过程(primary-process)性质上,但我们不会忽视大多数其他研究者正在研究的层次——次级过程(secondary process,内置的情绪学习机制)和三级过程(tertiary process,在人类体验中如此明显的情绪思考和审议)。

神经科学家未能从经验上处理情绪组织的初级加工(primary-process)层面(进化层面),这阻碍了情绪研究中不同方法之间尽可能连贯的综合。当人们沿着大脑和心智的进化层级上升时,设想情绪生活的方式会越来越多样化。相比之下,有大量证据表明,哺乳动物大脑的基本情感系统是哺乳动物心智的古老普遍价值结构,它们以个体情感体验类别的形式提供对世界的评价。在脑心智(BrainMind)复杂性中越往上——从初级到三级层面——整体方程就变得越可变和复杂。多种情绪流可能在思维心智中交叉,创造出大量心理学家经常关注的高级情绪——骄傲、羞耻、自信、内疚、嫉妒、信任、厌恶、支配等等,有数百种可能的变体。然而,如果没有对初级过程的清晰认识,对高级过程的重要研究仍然严重不完整。如果不能可靠地理解我们作为生存进化工具所继承的基本情感感受,我们就无法拥有可靠的心智理论。高级(社会建构的)感受很可能都需要我们进化能力的某些排列组合来感受某些方式。心理生活的所有方面都可能受到我们初级加工感受的影响,而低级脑心智(MindBrain)的整体情感谱系是高级心理健康问题的基础。心智的低级力量最终在多大程度上被新兴的高级功能所塑造,这将是未来工作中非常有趣的内容。我们已经知道,高级大脑过程既可以唤起情绪,也可以显著地减少情绪。所有这些在很长一段时间内仍将是情感神经科学最有趣的方面。

医生,特别是精神科医生,必须了解这些情感系统,因为它们为身心互动提供了新的见解。其中一些互动已经广为人知。例如,考虑持续焦虑的痛苦,这是恐惧(FEAR)系统的表现。恐惧系统的唤起最终会导致皮质醇的过度产生。在最佳条件下,当动物感到害怕时,皮质醇的分泌会动员葡萄糖作为骨骼肌的能量供应,以防动物决定逃跑。通过这种方式,皮质醇分泌是有益的。然而,如果升高持续时间过长,过度分泌可能会开始损害身体。通常当皮质醇通过血液循环回到大脑时,下丘脑的室旁核(PVN)会施加抑制作用,停止皮质醇的进一步释放。然而,如果一个人或动物受到过量的压力——当他们长期感到恐惧或焦虑时——室旁核可能无法停止皮质醇的产生。

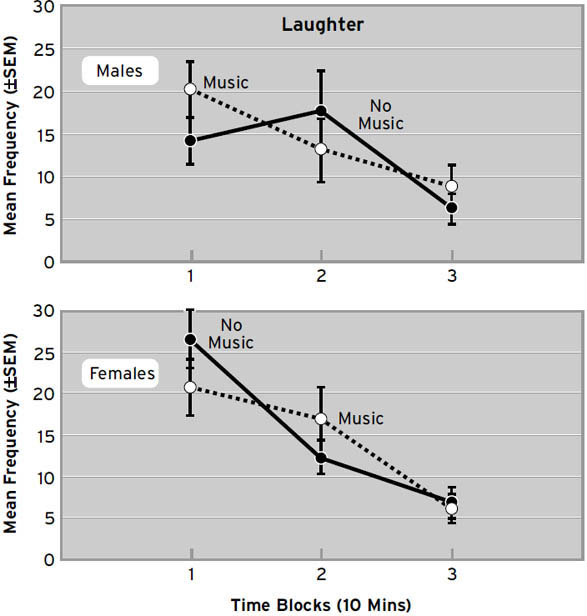

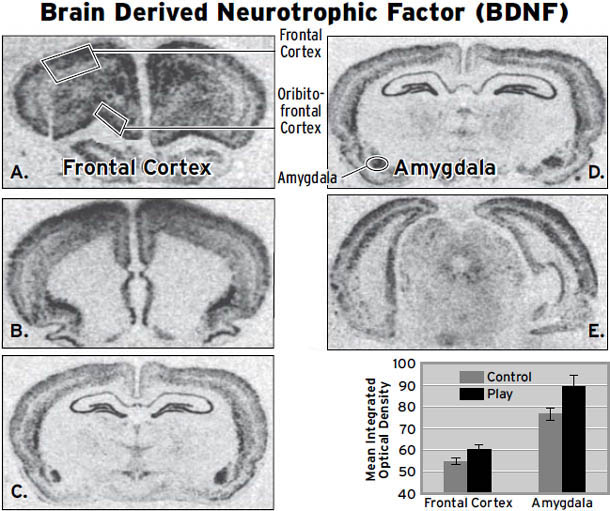

尽管皮质醇的情绪效应的强度和时间模式在不同人之间可能有很大差异,但所有内脏器官和大脑的许多区域,以及免疫系统,都可能受到皮质醇长期过量的不利影响。大脑和身体中许多由此产生的压力诱导级联反应也可能导致这些不利影响。长期高皮质醇水平在许多精神综合征中很常见,尤其是在抑郁症中。目前尚不清楚皮质醇的过度分泌如何促进临床抑郁症。然而,各种生长因子(如脑源性神经营养因子BDNF)正常产生的破坏已被牵涉其中。玩耍往往通过这类化学物质促进积极情感(见第10章),为常识原则提供了证据,即积极和消极感受在心智的情感经济中相互抵消。

此外,当人们严重抑郁时,他们经常遭受海马体损伤,因为过量的皮质醇会导致海马细胞萎缩,有时甚至死亡。也许令一些人惊讶的是,简单地挠老鼠痒痒并激发老鼠”笑”可以促进海马体中新神经元的萌发(见第10章)。海马体是一个对创建陈述性(declarative)和情景性(episodic)记忆——知识和经验的意识记忆——至关重要的大脑结构(见第6章)。没有这个大脑区域,人将生活在永恒的当下,对已经过去的事件没有记忆。因此,过度的皮质醇释放可以参与许多严重的精神障碍,包括记忆缺陷。

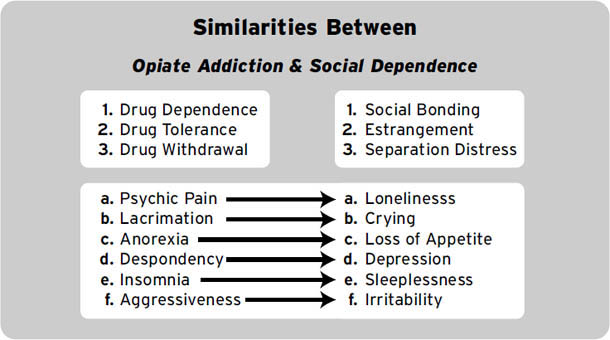

同样,小剂量的阿片类物质会提升情绪并促进社会团结。大剂量则会引起中毒。事实上,适量的内源性阿片类物质可以产生医学上的有益效果。例如,安慰剂效应(placebo effect)——患者对假药物产生良好反应——可以用这种情绪化学来解释。如果患者感到自己的需求得到考虑和照顾,那么被照顾的积极感受会伴随着大脑中镇静性内源性阿片类物质的释放,从而减轻与悲伤/恐慌(GRIEF/PANIC)系统相关的感受。

除了产生良好的情绪感受外,阿片类物质还能减少应激性唤醒,减轻身体和心理疼痛的感觉,并产生各种免疫益处。因此,这些患者会感到安慰,在医疗上的状况也会比他们认为没有人关心时好得多。我们现在知道,安慰剂效应是真实的医学现象,主要通过激活大脑阿片类系统发挥作用。因此,这些治愈倾向可以被纳洛酮(naloxone)和纳曲酮(naltrexone)等阻断阿片类物质作用的药物减弱,甚至消除。

过去,当一个表面上健康的患者表现出情绪激动并抱怨身体症状时,医生往往认为这些症状是心身性的,“完全是心理作用”,因此不是身体上的或”真实的”。这不再是对心身疾病的公认观点。一旦我们认识到情感来自于由大脑化学物质驱动的情绪系统,这些化学物质也可以对大脑和身体的功能产生最终影响,那么情绪障碍和身体障碍之间的界限就会缩小到消失的程度。虽然心智和大脑看起来是不同的实体,心智是无形的,而大脑是物质的,但它们实际上是同一事物。心智大脑(MindBrain)或大脑心智(BrainMind)是一个统一的实体,与身体之间没有任何界限——它是整个物理系统不可分割的一部分。

理解大脑情绪系统以及它们可能产生的心理和身体症状,不仅对一般医学很重要,还为当代精神病学提供了一个全新的视角。情感神经科学为治疗情绪失衡的真实和特定症状指明了方向,即大脑心智的自然内表型(endophenotypes),而不是诸如自闭症、抑郁症和精神分裂症等模糊的疾病学抽象概念,这些概念是从神经科学之前的精神障碍分类传承下来的。这些诊断概念是从平均临床表现中推断出来的。但我们现在知道,所有这些都是高度模糊的——每个诊断类别都是一个概念性的总括,涵盖了大量重叠的心智大脑问题。

例如,大鼠天生害怕捕食者的气味。它们也天生害怕光线充足的开放空间,因此更喜欢待在黑暗和隐蔽的区域。当它们被放置在一个不熟悉的笼子里时,也经常表现出恐惧症状(通常通过僵住行为、血压升高和排便频率增加来测量)。常见的抗焦虑药物如苯二氮䓬类(benzodiazepines)可以平息对开放空间和新笼子的恐惧。然而,大鼠仍然害怕捕食者的气味,这表明这是一种有些不同的恐惧。令人惊讶的是,吗啡在减少分离痛苦方面非常有效,也能够减少大鼠对捕食者气味的恐惧反应。通常我们会将不同类型的恐惧归入同一类别,但情感大脑研究表明,存在针对不同类型恐惧和焦虑的神经模型。如果是这样,那么我们应该能够开发出特定的药物来治疗每种类型。正如我们将在后面章节中详细探讨的,与身体危险相关的恐惧(FEAR系统)和与分离焦虑相关的恐慌型恐惧(GRIEF/PANIC系统)之间存在令人信服的区别。

在相当长的一段时间里,精神病学医学的发展一直受到人为概念的阻碍,这些概念是从复杂的症状学而非大脑研究中收集的。如果精神病学研究更多地与心智大脑的实际情绪症状联系起来,并更有效地与功能神经科学联系起来,我们可能会取得更快的进步。例如,我们可能很容易开发出针对易怒和愤怒的特定药物。这目前很难实现,因为没有为过度愤怒设计官方诊断类别(也许除了间歇性暴发障碍)。然而,整个社会,特别是儿童,经常是过度愤怒(RAGE)的受害者。我们已经有了P物质受体拮抗剂和阿瑞匹坦(aprepitant,目前用于治疗恶心的药物)等药物,如果可以从动物数据推广的话,应该能够减少愤怒易怒(见第4章)。目前,人们对更好地理解这些情绪内表型非常感兴趣,以便我们的诊断工具可以得到根本性修订,并可以开发出更好的药物。

对七种基本情绪系统的了解已经开始彻底改变心理治疗的实践,因为它提供了目前可用的最全面、基于数据的初级过程情绪大脑分类法。对这些系统的了解也意味着对人类情绪如何运作有更全面的看法。我们帮助提供了一个基于数据的分类法来讨论情绪生活的基础,并提供了许多特定大脑功能在情感生活中重要性的例子——例如,内源性阿片类物质和催产素(oxytocin)在支持性社会关系的积极情感中的强大作用。这为健康情绪发展严重依赖于维持支持性人际互动的观点提供了神经生物学支持。在严峻的情况下,开具支持这种大脑化学物质的安全药物可以促进和巩固心理治疗实践。

为了突出我们在心理治疗中处理关键概念问题的方法,让我们来看看当前观点与经典精神分析思想的一些原则之间的对比。我们怀着对该领域理论精妙性的学术敬意来进行这一对比,但这里我们主要关注我们如何以不同于精神分析理论家的方式看待基本情感过程,后者的观点基于临床洞察而非神经科学研究。

尽管心理治疗在过去半个世纪中朝着许多不同方向发展,但许多治疗师仍然继续依赖精神分析理论来了解基本情感。此外,当前流行的情绪观点,即设想在某种程度上简单的正负情感效价的两极图式,通过高低唤醒来调节,实际上与精神分析的树并未相距太远。弗洛伊德认为人类驱力植根于我们的生理需求,他将这些驱力归为两类:力比多(libido)和攻击性(aggression)。驱力在心理上表现为愿望性思想——即充满情感色彩的思想。根据弗洛伊德理论,两种主要情感涉及对性欲望和攻击冲动的愿望。

弗洛伊德论证了几种驱力表达类型,每种都植根于力比多发展的不同阶段:口欲期、肛欲期、性器期和俄狄浦斯期。攻击驱力也类似地沿着这些发展阶段进行划分。这为两种相互作用的驱力及其结果性情感愿望提供了更广阔的范围。然而,离散情感的范围远比神经科学研究所揭示的七种情感系统所产生的要有限得多。我们很高兴地注意到,SEEKING系统与弗洛伊德的力比多驱力提供了一个有趣的平行(只要他将力比多视为一种通用的欲求力量,而不是狭义的性术语)。然而,很难将弗洛伊德关于焦虑的观点,以及他关于与依恋和情感纽带相关的性欲的观点,以及许多其他方面的观点,与我们从严格的神经科学调查中获得的知识相协调。

大多数现代精神分析和认知行为治疗方法未能明确识别SEEKING作为一种基本情感冲动。一些研究者还倾向于混淆FEAR和PANIC/GRIEF,将焦虑视为单一表现。在许多精神分析理论中,社会互动的重要性也没有得到充分强调。弗洛伊德学派将社会互动视为满足性和攻击冲动的衍生手段。社会需求不被视为基本冲动,而这种冲动有时可能在重要性上超越性或攻击,即使在基本本能冲动层面也是如此。尽管客体关系理论家强调人际需求的重要性,但他们倾向于关注家庭内的早期关系,特别是母子纽带。今天我们有了更多关于PLAY的重要性,例如,以及相关的社会支配的基本心理学的信息。

同时,我们在这里提供的内容对每个心理治疗师必须应对的人类心理生活的独特、个体化方面几乎没有涉及。存在着更高级的三级过程认知功能,情绪在现实生活中会与之相互作用。但通过澄清我们在试图帮助情绪困扰者时需要考虑的原始心理能量,它可能会简化心理治疗师的三级过程任务。如何做到?那需要另一本书。但也许现在一个洞察就足够了:下层大脑似乎以这样的方式组织,即在任何一个时刻只有一种原始情感状态占主导。这种”单一狂热”(monomania),由于缺乏更好的词,也会诱导认知装置”跟随”强迫性的自私沉思。治疗的目标是促进高级心理装置中更复杂的视角转换——亚里士多德所称的实践智慧(phronesis),通过理解”低级思维”方式成为自己激情的主人。

也许经典精神分析临床实践中的这个核心问题可以通过情感神经科学来解决。正如我们所看到的,经典精神分析可能不如其本可能达到的效果的一个关键原因在于解释(interpretation)——谈话治疗的核心——长期以来被认为是主要的心理治疗工具。精神分析师倾向于专注于情感状态与其相应认知表现(愿望)之间的关系。他们长期以来一直假设,通过解释相关的思想和观念,通过揭示它们在童年的起源并解释它们原始的情感意义,患者将被治愈。但我们如何知道这能解开大多数人生活中的情感”结”?

假设在童年时期,一个男孩在父亲手中遭受了身体和情感虐待。成年后,这个男人自己倾向于欺凌弱者。心理治疗师会帮助患者识别其成年人格中的问题区域,即他欺凌甚至虐待他人的倾向,然后将这些特征追溯到童年。治疗师可能会解释说,这个男人欺凌弱者和虐待脆弱者是为了以一种不会导致报复的方式发泄他对父亲的愤怒。其他解释可能会强调他欺凌他人是为了恢复他的男性自尊的可能性。由于这些以及其他解释,患者可能会被治愈或至少继续过上更幸福的生活。在这种观点中,认知问题被视为通往情感问题的门户。

精神分析传统之后,在行为主义时代,出现了高度聚焦的”行为矫正疗法”,其中认知和情感问题都被搁置一旁,治疗师试图通过调整强化条件来塑造不适应的行为模式。随着认知革命的到来,焦点转移到”认知行为疗法”(CBT),这种疗法对某些障碍如特定恐惧症非常有效(Beck, 1976)。现在,随着人们认识到情感潮流是精神障碍的核心,风向再次转变。

情感在脑心进化中的首要地位表明,疗法必须对人类情感生活有清晰的认识,以便治疗师能够为精神问题提供最佳的理解和帮助。事实上,这种自下而上的观点可能会颠覆心理学和哲学中认知”解释性”的情绪理论。显然,尽管认知问题在三级过程情绪中占据重要地位,但初级过程情绪必须按其自身的方式来处理。当传统治疗模式(精神分析或CBT)无法平息情绪风暴时,那么可能需要药物治疗。目前,大多数这类药物还不存在,因为精神科医生对情绪大脑的解剖结构和化学机制了解不够。我们希望本书能激发更多研究,从而促成此类药物的开发。从某种意义上说,需要的是对所有治疗传统的更全面整合,从动力-精神分析到新一代情感平衡疗法,这将是本书的主要焦点(见[第12章])。

例如,考虑上述讨论的案例,假设童年遭受的虐待已经致命地敏化了恐惧和愤怒系统,使得相应的情感难以或不可能平息。即使治疗师成功地让患者相信其问题的根源,即使患者清楚地意识到他对他人不公平、不公正,这也可能不足以产生任何治愈效果,因为他仍然会遭受压倒性的易怒,这可能表现为明显的欺凌欲望。

神经科学支持这一假设。两千年前,普鲁塔克指出:“愤怒的持续和频繁发作会在灵魂中产生易怒的倾向:这往往以暴躁、刻薄和乖戾告终,当心灵变得溃烂、易怒和好争吵,并被最轻微的事件所伤害时。”普鲁塔克似乎是对的。我们现在知道大脑的愤怒回路可以被敏化并变得过度反应。因此,即使患者完全理解其愤怒的根源,并做出极大的意志努力来抑制愤怒,他可能仍然无法停止感到长期的烦躁,并且会继续情绪不适。也许其他人可能免受其愤怒的有害影响,但患者本人可能会继续像治疗前一样痛苦,甚至可能更糟,因为他至少曾经有一个无法控制的情感宣泄口。

重点是思想并不总是比情感更强大,这就是为什么认知解释通常对严重精神病理学效果不佳。实际上,来访者可能会被治疗师”清楚”看到的复杂性所困惑。当情感占上风时,谈话治疗很可能会失败,因为解释方法这一基本心理治疗工具,在面对我们的原始激情时常常无效。也许这就是为什么连弗洛伊德本人都期待有一天能够直接对驱力施加化学影响,正如他所看到的那样。但这并不意味着心理治疗应该简单地被药物治疗所取代。情感神经科学研究强调,临床医生不应该把人类当作神经化学物质的袋子或”缸中之脑”来对待。情感感受是完整方程的一部分,当精神科医生寻求问题的新治疗方法时,不应忽视它们。此外,哺乳动物的大脑从根本上说是一个社会性大脑,必须这样对待。基本情绪系统不是在社会真空中运作的,即使在初级过程层面也是如此。因此,几乎所有心理-医学干预都需要适当的心理社会帮助来补充,不仅要追溯和解开(可能是终生的)基本情绪失衡的次级和三级过程衍生物,还要引导、促进和激活期望的初级过程情感。积极情感可以促进韧性(resilience),这对许多情绪问题都能产生持久的有益影响。情感神经科学强调,在所有未来的治疗学派思想中,社会情绪的作用必须保持关注焦点,以便最大化持久的改善。

所有希望充分了解人类情绪的人——从父母到教育工作者——都会想要理解感受是如何从大脑内部产生的。这些情感系统对大多数处理人类的学术学科都有重要意义,从哲学到经济学,从艺术到社会科学。

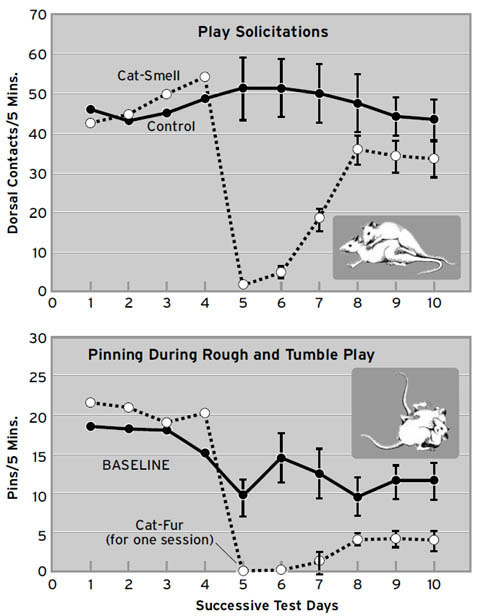

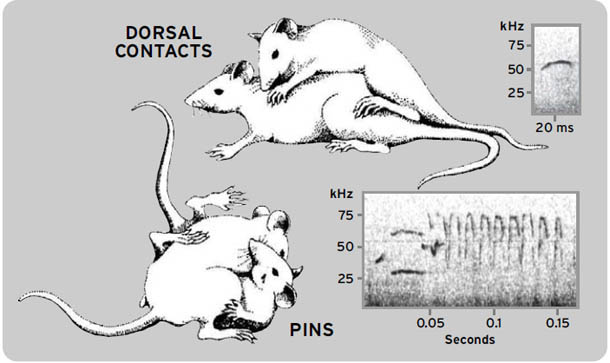

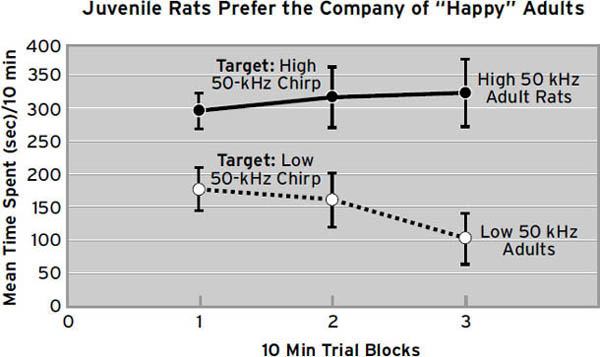

父母会想了解这些系统,以便评估孩子的正常发展。如果看到所有系统都达到了恰当的平衡,这表明孩子正在以情感健康的方式发展。但如果某个特定系统过度活跃或活跃不足,这可能表明存在问题。例如,一个过度用功或严肃的孩子可能PLAY系统活跃不足。PLAY系统让孩子学习社交行为规则——例如,何时合作、何时竞争,有时还要以幽默的方式退让并让别人获胜。当动物进行粗野打闹游戏时,如果一只动物获胜超过70%的次数,失败的动物就不再享受游戏,可能会完全退出这类互动。所以当孩子玩耍时,他们学习宝贵的社交技能,比如互惠的必要性和偶尔让步。孩子们会学习这些技能,因为如果不学,他们的玩伴可能会开始拒绝他们。

父母应该理解在孩子身上保持积极情感最佳平衡的重要性,尤其是在他们年幼时。皮层下情感系统可以通过经验变得敏感。神经科学家开始了解情感脑系统如何通过生活经历被塑造,通常是永久性的,就像承载我们身体动态进入世界的肌肉和骨骼随着时间发展和强化一样。这些变化可以延伸到基因被激活的水平,有时会导致终生的情感优势和弱点模式。理解这些表观遗传(环境诱导的)基因表达的长期变化,以及由此产生的大脑心智终生的优势和弱点,将是情感研究中最令人兴奋的未来篇章。

因此,如果孩子得到了大量的养育性关怀(CARE),形成了安全的社会纽带,并且通过PANIC/GRIEF系统的低活跃度促进了积极的依恋,那么孩子是幸运的。如果孩子有机会进行大量快乐的玩耍,如果孩子的好奇心得到了激发,那么支持这些能力的神经回路在一生中都会更加强健。另一方面,如果孩子遭受了引发其RAGE系统的不当挫折,或者如果孩子经历了高水平的FEAR或PANIC/GRIEF,那么她对这些负面感受的能力就会增强。然而,这并不意味着父母需要保护孩子免受负面情绪的影响。所有孩子都必须学会应对它们,因为它们是生活的自然组成部分。有理由相信,所有负面情绪,以小剂量可管理的形式,有助于长期心理韧性(resilience),这可能有助于抵御未来更持久的失望,从而避免抑郁。

教师肯定会从了解七个基本情感系统中受益。所有优秀的教师都会激发SEEKING系统,他们让学习成为一种令人兴奋的体验,而不仅仅是死记硬背。然而,鉴于许多学习涉及一定程度的枯燥乏味,教师也需要施加社会约束。尽责的孩子会得到表扬的奖励,从CARE和GRIEF/PANIC系统的积极社会纽带分支中产生满足感。然而,顽固的孩子往往必须忍受不认可的威胁,伴随着上述社会情感系统负面分支的激活,更不用说RAGE和FEAR的痛苦了。如果是这样,那个孩子的生活将被负面情感和担忧所支配,而不是可以激励孩子取得更大成就的积极情感。优雅地给予有过多负面情感的孩子第二次机会,可以是一种美妙的维持生命的体验。无论如何,良好管理的社会约束可以增强孩子容忍挫折的能力,并为他们应对成年生活中不可避免的挫折做好准备。

我们甚至会强调充足的身体游戏如何减少冲动和注意力缺陷多动障碍(ADHD)等问题的发生率。当孩子满足了他们身体游戏的自然冲动后,他们就能更好地准备在教室里安静坐着并集中注意力。重新引入游戏可能最有效的方式是把课间休息作为每天的第一堂课。实际上,这种需求过去在孩子步行上学并早到足以在课前遇到玩伴并一起游戏时就得到了满足。

某些情感类型似乎在特定角色和环境中工作得最好。每个管理者都需要赢得员工的信任和尊重。员工应该感到管理者会帮助他们解决工作中的问题,管理者应该相信员工会履行职责。这种隐含的社会契约建立在CARE系统的相互性之上。他们必须给予彼此所需要的东西,以感到安全并取得卓越成就。管理者也知道团队凝聚力的重要性。团队日可以通过培养PLAY精神来支持这一过程,让大型工作组的成员有机会在更亲密和放松的环境中互动。这种游戏式互动巩固了对劳动力团结重要的社会纽带。

与动物打交道的人会在这里发现许多关于控制动物行为的情绪的重要信息。事实上,美国最敏锐、最杰出的动物行为学家之一Temple Grandin——一位患有自闭症的杰出人士——在她引人入胜的著作《动物让我们成为人类》(2009)中提出了这类信息。这部作品也有助于证实长期以来人们所持有的信念:动物确实拥有情感感受。事实上,在学术领域之外,有一场迅速发展的运动正在认可和重视其他动物的情绪,但其中大部分是基于合理的信念和有趣的轶事,而非精心收集的科学事实。

我们书中总结的证据旨在提供一个基于实证而非观点的视角,来说明哺乳动物物种的情绪思维究竟是什么样的。目前基于证据的观点是,所有其他哺乳动物都充满情感激情——它们相当充满情感。正如我们将看到的,这一结论现在得到了大量实验证据的支持(Panksepp,1998a中有大量详细说明,在这里则较为简略)。那些仍然持否定态度的人坚守着由来已久的怀疑论。在这样做的过程中,他们通常未能将现代情感神经科学研究整合到他们的思维中。也许其他哺乳动物无法像我们那样思考它们的情感生活(它们的三级过程可能非常不同),但有力的证据表明,它们确实体验到全方位的一级过程情感。

我们可以继续列举那些能从理解情感神经科学中受益的人:哲学家、政治家、艺术家,以及其他想要创造更美好世界的文化领袖。但最重要的是,我们认为每个人在某种程度上都希望熟悉这些大自然母亲赋予我们大脑的基本生活工具。

我们都有很多要感谢的。

Jaak特别感谢他从妻子Anesa Miller那里获得的所有支持和建议,她阅读并编辑了整部手稿。她在接受淋巴瘤治疗期间完成了这项艰苦的工作。与此同时,Jaak也在与另一种淋巴瘤抗争(值得庆幸的是,他们目前都已完全缓解)。Jaak是华盛顿州立大学兽医学院VCAPP(兽医比较解剖学、药理学和生理学)系动物福利研究中心的成员。他感谢所有优秀的同事,是他们让科学追求再次成为一种乐趣。Jaak的实验室主管Sheri Six在这段时间里为维持他的实验室运转的诸多细节提供了宝贵的关注,在现代科学时代,这可能是一项艰巨的任务。她还用她对细节的敏锐眼光和致力于在研究中敏感使用动物的理念阅读了手稿。在过去的一年里,Mark Solms这位备受尊敬和爱戴的同事,也为每一章提供了有用而热情的意见。在这段漫长的出版之旅的最后阶段,Tim Lyons——一位前学生,他已经远不止是学生——在2010年夏末回来了几周,协助完成最后的润色,他消除了文本中许多残留的瑕疵。他的精力和奉献精神,特别是基于他在第二职业(在作为律师度过大部分职业生涯之后)临床/咨询方面的培训,大大改进了这本书。感谢所有在这一路上提供帮助的人。

Jaak感谢华盛顿州立大学相关科学系和爱达荷大学人文系的所有优秀同事,感谢他们在他第三段学术生涯的六年中提供的诚挚支持和友谊。1969年在马萨诸塞大学获得博士学位后,Jaak在苏塞克斯大学和伍斯特实验生物学基金会进行博士后工作。Jaak关于哺乳动物大脑一级过程情绪性的愿景,是在鲍灵格林州立大学(BGSU)从助理教授晋升为杰出心理生物学教授的30年工作中成熟起来的,这在其他地方可能无法实现。在因医疗问题和女儿Tiina的过早去世而提前退休后,Jaak加入了西北大学的Falk分子治疗中心,与Joe Moskal、Roger Kroes和Jeff Burgdorf的友谊以及智力和研究支持下,追求情感思维的遗传学研究。他继续与许多前同事合作,特别是在情感大脑的遗传学研究方面,希望确定控制哺乳动物情绪性的新神经化学途径。他感谢BGSU的许多同事,特别是Vern Bingman和Casey Cromwell,他们在2010年5月组织了一场庆祝他工作的学术研讨会,其中大部分内容作为《神经科学与生物行为评论》的特刊出现。

Jaak还感谢Audrey Gruss以及抑郁症研究希望基金会(HDRF)的朋友和同事,感谢他们对抑郁症问题的智力投入以及过去几年中卓有成效的互动。Jaak目前是HDRF的研究联合主任,他正在进行的研究主要致力于开发用于理解和治疗抑郁症的新动物模型。他被认为是该领域的革命者(有些人认为是激进分子),获得了许多奖项和认可。他的工作总结在400多篇科学出版物中,其中一半列在生物档案中,另一半则服务于社会科学。

Lucy Biven 曾担任英格兰莱斯特郡国家医疗服务体系(National Health Service)儿童及青少年心理健康服务部门的心理治疗主任。大约20年前,当她被密歇根州最高法院任命设计并实施一项监护权转移协议时,她开始对神经科学产生兴趣。该协议涉及将一名2岁半女孩的监护权从她视为父母的夫妇家中转移到她的亲生父母家中。和大多数同事一样,Lucy担心这个小女孩的心理发展,然而这个孩子进展良好,如今已是一位情感健康的年轻女性。这一切是如何成功的?只有神经科学提供了答案。

由此开始了对神经科学的持久兴趣。然而,即使在广泛阅读了多年之后,她仍感到不满意,因为大多数研究集中在感知、学习和记忆上,而不是情绪。当神经科学确实涉及情绪时,通常是恐惧及其在条件学习中的作用。神经科学并未聚焦于完整的情绪范围或情绪本身。

然后在2000年,她参加了由Mark Solms主持的国际神经精神分析学会(The International Neuropsychoanalysis Society)在伦敦举办的研讨会。Jaak Panksepp是主题演讲者。Jaak是第一位也是唯一一位直接聚焦于情绪脑的神经科学家。随后,Jaak和Lucy之间进行了一系列漫长而富有启发性的电子邮件交流,最终促成了本书的出版。

Jaak富有深度的研究提升了她的临床工作,但她还感激其他给予她指导和建议的人。首先是她的父亲Charles Brenner,一位精神分析学家,他清晰的思维和通俗易懂的书面表达始终提供了一个典范目标。Anna Freud在指导Lucy接受培训的伦敦汉普斯特德诊所(Hampstead Clinical)时仍然充满智慧活力,直到今天,她仍未遇到过更有天赋的临床医生。还是学生时,Lucy遇到了Vann Spruiell,他的临床和情感诚实让她看到精神分析既可以也应该是一项充满活力的追求以及智力努力。一路走来,还有其他优秀且有影响力的同事,其中包括Josephine Klein、Anne Alvarez和Thelma Hillaby。

Lucy曾在密歇根大学担任高级研究助理,在另一位杰出临床医生Humberto Nagera博士的卓越指导下工作。她是密歇根精神分析研究所(Michigan Psychoanalytic Institute)的教员,1985年,她因一篇临床论文获得了Ira Miller纪念奖。她曾担任《国际精神分析杂志》(International Journal of Psychoanalysis)和《精神分析季刊》(Psychoanalytic Quarterly)的编辑审稿人。

她撰写了几篇关于神经科学及其与心理治疗和精神病学相关性的论文,并在美国、英国、南非和墨西哥广泛演讲。最后,她职业生涯和个人生活中最重要的人是她的丈夫Barrie,她全心全意地感谢他。

我们都感谢W. W. Norton出版社的优秀员工将这项工作带到完成,特别是我们的责任编辑Deborah Malmud,她在本书写作过程中提供了指导和鼓励。

DANIEL J. SIEGEL, 医学博士

对我们内在主观生活和与他人相互联系的理解,在《心灵的考古学》(The Archaeology of Mind)的深入探索中得到了深刻而有益的阐明。通过探索我们的神经架构、社会关系以及我们的精神世界及其如何交织,神经科学家Jaak Panksepp和心理治疗师Lucy Biven创造了对人类生活古老起源的详细视角。这一重要综合的核心是这样一个观念:我们的皮层下回路(subcortical circuits)是”初级”体验的基础基质——情绪和动机塑造我们的主观生活,影响我们的行为,并塑造我们的关系。Panksepp和Biven提出,较高的新皮层区域在我们学习产生情绪反应方面发挥重要但明显”次要”的作用,而更深层的皮层下区域——仍然存在于我们较古老的哺乳动物和爬行动物回路中——塑造了我们日常精神体验的固有质地。

Jaak Panksepp的学术生涯致力于探索这些回路的本质,他的观点是这项工作的核心要素。在倡导非人类动物拥有需要被尊重和理解的内在情感世界的职业生涯之后,这位情感神经科学(affective neuroscience)领域的重要领导者现在将焦点转向利用这些对古老回路的新见解来帮助人类。Panksepp是一位直言不讳的倡导者,呼吁对动物王国的所有成员进行富有同情心的理解。通过他的工作,我们开始看到尊重主观生活内核的重要性,并将这些知识应用于帮助所有生命。

无论您是临床医生、教育工作者、研究人员,还是感兴趣的普通读者,您都会在这些页面中发现有用且详细的信息,内容涵盖了构成我们情感并塑造我们动机的七大主要原始回路的精彩讨论:寻求(SEEKING)、愤怒(RAGE)、恐惧(FEAR)、性欲(LUST)、关爱(CARE)、恐慌/悲伤(PANIC/GRIEF)和玩耍(PLAY)。虽然这些皮层下系统与更高级的新皮层的相互作用在我们作为人类的体验中自然是至关重要的,但在本书中,我们有机会深入探讨这些更古老的情感核心来源。我们知道,心理治疗和心理训练的许多方面都是新皮层随时间学习并能够改变我们情绪大脑各个方面的重要方式(参见Davidson & Begley, 2012年的有益讨论)。例如,正念冥想(mindfulness meditation)已被证明可以改变调节情绪、注意力、共情和自我理解的重要区域的皮层连接。依恋关系(attachment relationships)(参见Schore, 2012; Cozolino, 2010)也可能塑造前额叶皮层区域,这些区域连接我们广泛分离的高级和低级神经区域(参见Siegel, 2012a, 2012b)。因此,新皮层从经验中学习。

自然地,治疗师、教师、父母或其他对学习如何塑造我们的思维和大脑感兴趣的人会将这种神经可塑性(neuroplasticity)视为我们如何在整个生命周期中变化的重要维度(参见Doidge, 2007年关于皮层神经可塑性的概述)。那么,我们为什么要花时间去了解那些在我们出生之前——在子宫外学习开始之前——可能就已经形成良好的更”基本”或”原始”的神经区域呢?答案非常简单:这些皮层下的区域既是皮层以分化方式生长的基础(参见Trevarthen, 1990; McGilchrist, 2009),也是我们体验心理生活——我们核心的、内在的、时时刻刻生活的主观质感——的基础。此外,对这些深层结构的科学观点只会扩展我们的自我理解,并可以提供可能改善我们生活的赋能洞察。

在本书中,您会发现对抑郁、焦虑、悲伤和恐惧的深入讨论,这可能会阐明您个人生活的某些方面。还有一些有益的探讨,关于经验如何塑造记忆和情绪的回路,形成我们内心生活的神经基础,并改变我们调节情感反应的能力。这些讨论为临床医生提供了重要的视角,帮助他们了解客户/患者体验的本质,以及如何利用这些新知识来提高他们的共情理解和临床干预能力。人们在社交困难(如自闭症)、学习问题(如注意力缺陷状况)和情绪调节问题(如情绪障碍)方面所经历的挑战,都会因这部作品所揭示的视角而呈现出新的面貌。本书还为教师提供了一个独特的机会,让他们了解教育体验核心的动机、情绪和学习的深层回路。当我们意识到师生关系基于信任时,我们就会发现这些皮层下回路为有效的学习关系奠定了基础。如果您是学术研究人员,本书提供了关于情感神经科学(affective neuroscience)皮层下方面的广泛而详细的综述,以一个流畅的叙述呈现,这可能会激发一些理解该领域的新想法,并可能直接为您自己的项目提供信息。

作为一名受过研究人员和临床医生双重训练的人,我发现这本书对科学中一个经常被忽视的领域及其在治疗理解中的应用进行了引人入胜的探索。作为一名教育工作者和诺顿人际神经生物学系列丛书(Norton Series on Interpersonal Neurobiology)的创始编辑,我认为了解这些内容可以帮助我们将更有效的治疗方法和教育洞察带入我们的工作和世界。

如果可以的话,让我在这里提供一个建议,这可能有助于你吸收接下来的内容。如果你是科学家,你可能会对文中提供的大量细节和丰富的学术参考文献非常感兴趣。然而,如果你是临床医生、教育工作者或普通读者,你可能会发现采用不同的阅读方式会让这本书更有趣。这里有很多材料——以通俗易懂且引人入胜的方式呈现——关于神经回路、神经递质以及揭示我们对它们认知的研究,详细讨论并不少见。我给你的建议是:像读一本引人入胜的非虚构故事一样阅读这本书。就像你不会去记忆一本小说一样,不要担心记住所有关于研究的细节。你不会被测试记忆了多少内容!当你以这种更轻松的方式阅读时,你可能会发现你的大脑会自然地识别出随时间自然浮现的信息模式。最初不熟悉的术语可能会开始变得熟悉,不寻常的名称看起来和说起来会更舒适,这样你在继续阅读时会对这些不太常见的术语感到更自在。那些在流行媒体中常见的皮层下区域——如杏仁核(amygdala)和海马体(hippocampus)——都在这里出现。但你也会遇到不太知名的皮层下神经区域,如导水管周围灰质(PAG)和伏隔核(nucleus accumbens),它们在我们情感生活的这一考古叙事中也扮演着重要角色。你可能对多巴胺(dopamine)和血清素(serotonin)非常熟悉,但你也会在这里找到关于催乳素(prolactin)和催产素(oxytocin)的详细讨论。放松,只需倾听这个引人入胜的故事展开。放下那些古老的恐惧(FEAR)和恐慌(PANIC)反应(来自童年和学校),如果你试图记住所有阅读的内容可能会产生这些反应。相反,保持玩耍(PLAYFUL)的心态,寻找(SEEK)那些在阅读过程中对你感觉相关的内容。你即将体验贾克·潘克塞普(Jaak Panksepp)充满激情的思想以及他思考我们神经起源的方式。享受与贾克一起的旅程,让自己领略一生的热爱和学习成果!

心智考古学

……某些我们认为能表达某些精神状态的行为,是神经系统构造的直接结果,从一开始就独立于意志,并在很大程度上独立于习惯……我们目前的主题非常模糊,但由于其重要性,必须详细讨论;清楚地认识到我们的无知总是明智的。

——查尔斯·达尔文(Charles Darwin)(1872)

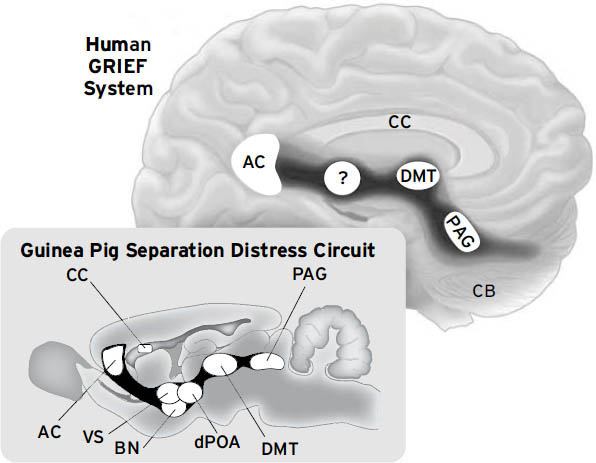

本书带我们进行一次考古挖掘,深入哺乳动物大脑的深处,探寻我们情感心智的祖先来源。据我们所知,所有哺乳动物大脑的基本生物学价值都建立在相同的基本计划之上,这一计划体现在创造意识的情感回路中,这些回路集中在皮层下区域,远低于人类高度发达的新皮层”思考帽”。没有这个基础,精神生活是不可能的。在那里,在我们与其他哺乳动物共享的祖先大脑网络中,几盎司的脑组织构成了我们情感生活的基石,产生了我们内心感受情感上的好或坏的许多原始方式。随着我们成熟并了解自己以及我们生活的世界,这些系统为进一步的精神发展提供了坚实的基础。这些皮层下大脑网络在所有哺乳动物中非常相似,但并非在所有细节上都完全相同。这种相似性甚至延伸到某些鸟类物种,例如,它们也有分离痛苦恐慌(PANIC)网络——一个悲伤(GRIEF)系统,我们在这里经常这样称呼它——这是它们大脑和我们大脑中心理痛苦的主要来源之一(见第9章)。

我们哺乳动物和鸟类共享许多其他基本情感系统,有些甚至似乎存在于冷血爬行动物中,但对它们了解较少。因此,在许多温血脊椎动物物种中,各种基本情感网络在解剖学上位于相似的大脑区域,这些网络具有非常相似的功能。我们将讨论通过对其他动物(以下简称”动物”)的研究所揭示的这些大脑系统的性质。这些知识开始让我们了解人性的更深层面。它提供了一个基于科学的关于心智起源的愿景。

正如序言中简要提到的,哺乳动物大脑的古老皮层下区域至少包含七个情感或情绪系统:寻求(SEEKING)(期待)、恐惧(FEAR)(焦虑)、愤怒(RAGE)(生气)、欲望(LUST)(性兴奋)、关怀(CARE)(养育)、恐慌/悲伤(PANIC/GRIEF)(悲伤)和玩耍(PLAY)(社交快乐)。这些系统中的每一个都控制着不同但特定类型的行为,并伴随着许多重叠的生理变化。据我们所知,这些系统也产生不同类型的情感意识,其中一些最有说服力的数据来自人类(Panksepp, 1985)。正如我们将看到的,当这些系统在人类中受到刺激时,人们总是会体验到强烈的情感感受,大概当这些系统被生活事件正常激活时,它们会为人们产生关于发生在他们身上的事情的丰富记忆和思考。

情感神经科学的三角验证方法(本章后面将讨论)为这些系统的效应提供了收集所需证据的机会。但为了有效推进,我们需要一种新的语言来描述大脑的情感系统,以匹配我们对这些初级加工心理力量不断深入的理解。这就是为什么我们要将情感系统的名称大写。民间心理学流传下来的日常用语可能会造成对这些初级加工精神动力的误解。大写字母表明,哺乳动物大脑中确实存在各种情感的真实物理且独特的网络。

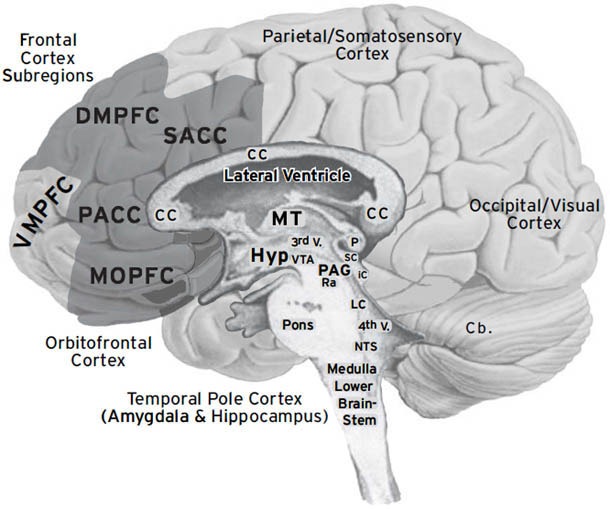

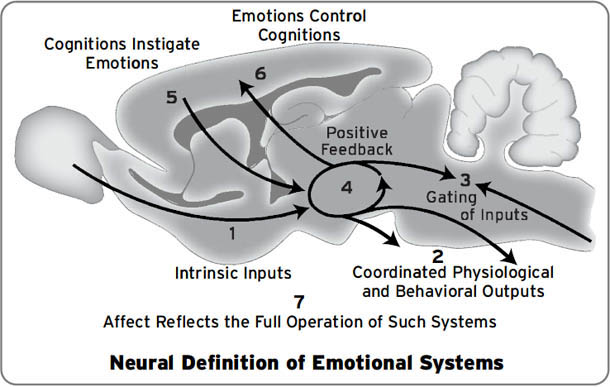

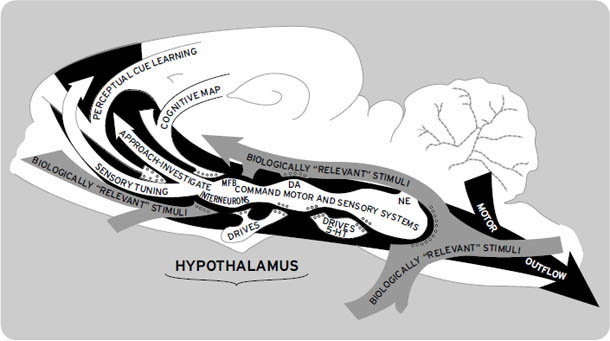

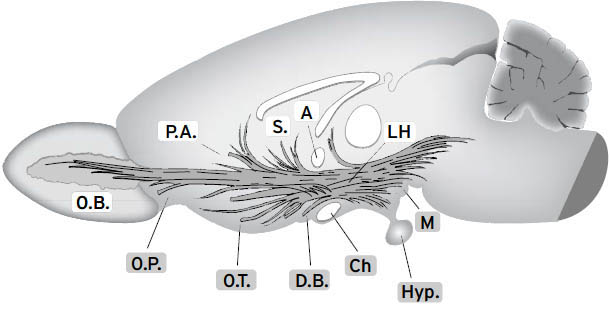

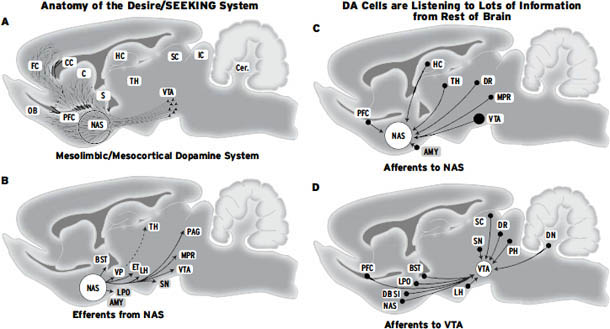

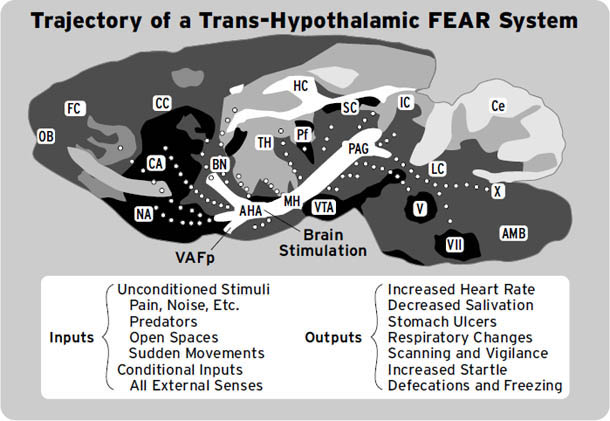

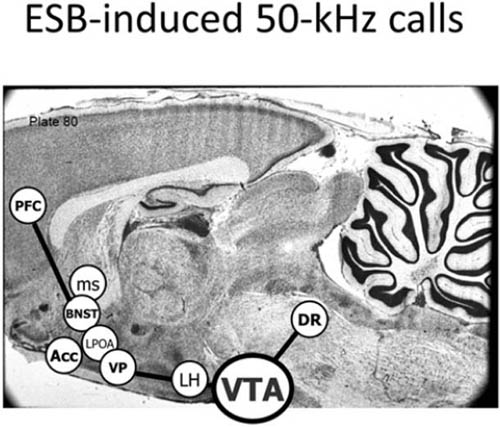

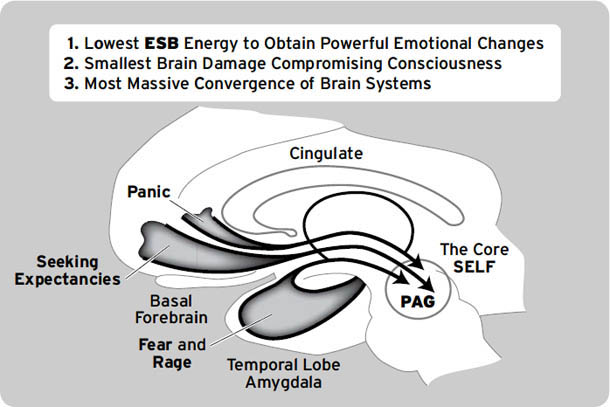

如右侧大脑半球内侧视图所示([图1.1]),这些情感生成脑区集中在最古老的内侧(中线)和腹侧(腹部侧)脑区,范围包括:(i) 中脑,特别是被称为导水管周围灰质(PAG)的区域,或以前称为”中央灰质”;(ii) 下丘脑和内侧丘脑,与(iii) 高级脑区大量连接,传统上称为”边缘系统(limbic system)“,包括杏仁核、基底神经节、扣带皮层、岛叶皮层、海马和隔区(见[图1.2],该图描绘了隐藏在[图1.1]左半球内的回路);以及(iv) 各种内侧额叶皮层和腹侧前脑区域(例如眶额皮层),为情感反应提供更高级的控制。尽管皮层下”边缘系统”的概念受到了一段时间的质疑,但所有人都必须承认,与一些早期观点(例如詹姆斯-兰格理论(James-Lange theory))相比,它是一个巨大的进步,后者将情感定位在高级脑区。

图1.1. 人脑内侧视图(右半球),突出显示了大脑的一些主要区域。从前到后的缩写如下:DMPFC:背内侧前额叶皮层;SACC:上前扣带皮层;VMPFC:腹内侧前额叶皮层;PACC:膝周前扣带皮层;MOPFC:内侧眶额皮层;CC:胼胝体;MT:内侧丘脑;Hyp:下丘脑;VTA:腹侧被盖区(中脑边缘多巴胺系统的来源,支配基底神经节和内侧前额叶区域;见[第3章]);P:松果体;sc:上丘;ic:下丘;PAG:导水管周围灰质;Ra:中缝背核(支配边缘系统的主要血清素系统来源);LC:蓝斑(上行背侧去甲肾上腺素通路的主要来源,供应整个前脑);NTS:孤束核(来自内脏经迷走神经的主要内部受体系统的位置);Cb:小脑。(我们感谢Georg Northoff提供这张大脑视图。)

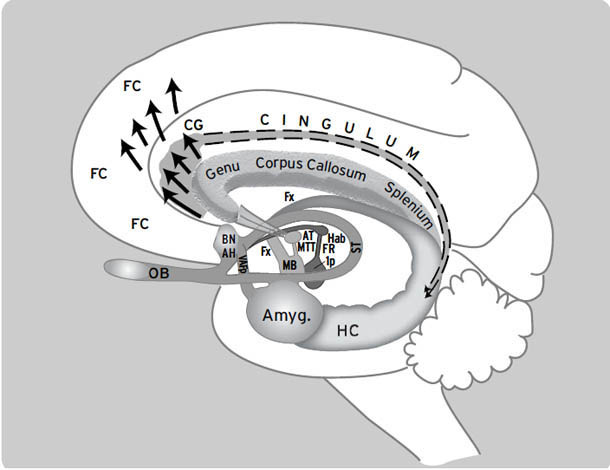

图1.2. 边缘系统示意图,Papez环路用点画突出显示。FC:额叶皮层;CG:扣带回;OB:嗅球;BN:终纹床核;AH:前下丘脑;VAFp:腹侧杏仁逃逸通路;Amyg.:杏仁核;HC:海马;Fx:穹窿;AT:前丘脑;MB:乳头体;MTT:乳头丘脑束;Hab:缰核;FR:后屈束;ip:脚间核;ST:终纹(来自Panksepp, 1998a;经牛津大学出版社许可重新发布)。

据我们目前所知,原始情感系统由神经解剖学和神经化学组成,在所有哺乳动物物种中都非常相似。这表明这些系统在很久以前就已进化,并且在基本情感和动机层面,所有哺乳动物的相似之处多于不同之处。在我们大脑古老的情感深处,我们在进化上仍是亲缘关系。这在我们的身体结构和生物化学中早已显而易见。在各种哺乳动物中都发现了激发这七个情感中介系统的相同类型的神经通路和脑化学物质。根据目前的证据,当这些系统被激活时,人类和其他哺乳动物都会体验到相似的感受。当然,这些感受不可能完全相同,我们也不应该期望它们相同。进化总是为共享的一般原则增加多样性,尽管进化多样化,这些原则仍然为将关键问题从一个物种转化到许多其他物种提供了桥梁。现代医学的许多发现都是基于使用相同推理的动物模型。

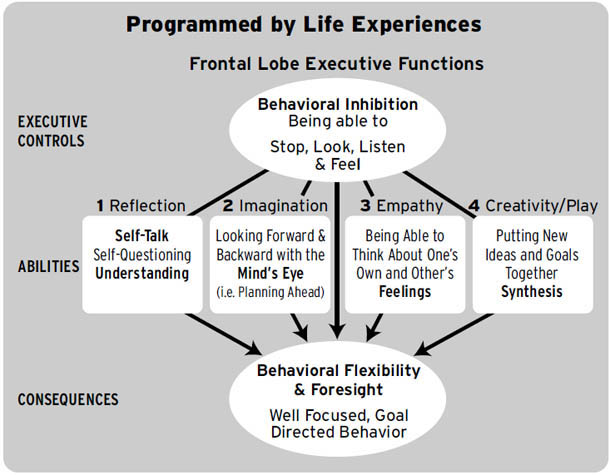

正如我们在序言中提到的,这些情感基质是”考古宝藏”——体现我们情感体验能力的多面”珍宝”,这种能力我们仍然与我们的动物近亲共享。然而,作为人类,我们拥有更高级的大脑扩展,使我们能够深入思考我们的本性以及更理性、更具文化性和创造性地生活的选择。我们可以在愤怒时咬住舌头,不说让事情变得更糟的话。但许多人”选择”不这样做。我们在上一句中使用了引号,因为对许多人来说,他们的情感并不受高级思维的意志控制。事实上,有理由相信我们的新皮层功能在很大程度上是由我们的低级思维编程的,结合我们早期的养育,导致幸福的生活(Narvaez等,2012;Szalavitz & Perry,2010)或充满痛苦的生活。

由于我们大脑的高级扩展,我们在认知层面体验生活的方式是其他动物无法想象的。我们可以用微妙的方式反思我们的选择,从而产生越来越微妙的感受,这些感受主要是通过学习建构的。我们独特的心智,在这个世界和宇宙中,源于我们高级新皮层扩展的认知丰富性。但与此同时,我们的高级心智始终植根于我们祖先的过去。可以理解的是,许多人希望将我们的情感生活设想为与我们的认知能力完全交织在一起,但从神经进化的角度来看,这是不正确的。尽管许多认知科学家和哲学家更愿意只思考我们独特的大脑能力,但这根本无助于我们理解心智的起源。但思考我们心智的这些三级加工层面是很有趣的。在那个层面上,我们拥有所有层面相互作用的完整复杂性,这使我们甚至可以以存在性恐惧来思考我们的死亡,或者拥有崇高的感受(Hoffman, 2011)。其他动物不太可能以如此深刻的神经情感焦虑和欣赏深度来体验它们的心智。但它们肯定会体验到它们的原始情绪,也肯定会体验到一些更难理解的其他层面。我们在这里关注的是通过欣赏其他生物的心智,深入到人类心智的最深根源。

尽管神经科学家长期以来对我们大脑的古老情绪回路了解很多,但这些回路直到最近才被明确地与我们的情绪感受联系起来。这使得神经科学家能够深入研究情感的神经基质——我们基本的内部产生的感受的集合。哪些大脑系统给我们带来快乐?我们为什么有时会悲伤?为什么有时有些人总是悲伤?我们如何体验热情?是什么让我们充满欲望、愤怒、恐惧和温柔?传统的行为科学和认知科学无法为这些深刻的问题提供令人满意的答案(这不仅仅是因为研究人员没有提出这样的问题)。

情感神经科学通过自下而上的方式重新开始,既不贬低我们独特的人类能力,也为这些断言提供了关于心智起源的新视野和新数据支持。情感神经科学寻求将情感心智与动物大脑联系起来——在(i)主观心理状态(最容易在人类中研究)、(ii)大脑功能(更容易在动物中研究)和(iii)所有幼年哺乳动物为了生存必须在早期展现的自然(本能)情绪行为之间进行三角定位。这种三角定位使我们能够设想人类心理生活的古老基本结构以及我们价值观的深层神经来源——我们原始的情绪感受。

这些知识为我们指明了必须研究的大脑功能,以便理解情绪障碍——在人类和动物生活中引起心理混乱的各种精神综合征。但成熟的经验很快就会用丰富的思想和学习来补充那些进化而来的工具,使整体图景变得非常复杂。然而,我们计划尽可能保持在初级加工层面的分析。这不仅是因为这个层面被那些研究心理学、哲学和人文学科的人所忽视。无意识次级加工的分析已经是行为神经科学的一个强大而成熟的分支(想想恐惧条件反射,我们将在[第5章]和特别是[第6章]中详细讨论)。我们将忽略人类心智的许多高阶(三级加工)方面,但我们会论证所有这些心理奢侈品都必须建立在对基础问题最透彻的理解之上。我们之所以没有达到这种理解,是因为这些问题只能通过动物大脑研究得到很好的阐明。而且现在已经一个世纪了,关于心智如何在动物大脑中产生的讨论和研究非常少。许多研究人员仍然声称动物是没有心智的僵尸,没有可比的脑心智组织,而这种组织在人类中明显导致自我意识([第2章])。

肯定有许多学者可能不同意上述策略。我们将尽量避免在这里进行复杂的学术辩论(那将是无休止的),但我们确实需要让读者了解一下在这个领域有既得利益的许多科学家可能如何回应我们的立场。我们将以通用的方式来做这件事,通常不会指向任何仍然在世的特定人物。有兴趣追求这个领域多样化视野细节的读者可以参考Jaak Panksepp的其他出版物,他已经多次参与这些问题的讨论。一个强调该领域众多观点的优秀补充读物包含在情绪的本质(Ekman & Davidson编辑,1994)中。

目前在心理学领域,存在一场关于我们是否拥有”基本”情绪的争论,一方相信基本情绪论,另一方则倾向于情绪生活的”维度”观点。要清晰了解这场辩论,Zachar & Ellis (2012) 编辑的即将出版的文集可能特别有用:在该文集中,完整阐述了Panksepp的观点以及波士顿学院James Russell教授的观点,后者一直倡导情绪生活的维度观。维度观认为,一个统一的双价(从积极到消极的效价,以及高低唤醒维度)源自一个称为核心情感(Core Affect)的大脑过程,这是我们情绪本质的基础。这场辩论还得到了不同评论者的补充观点。这种维度观催生了大量优秀的研究,包括最近对动物如何做出复杂的情感相关认知选择的精细动物情绪研究(Mendl et al. 2010)。这种方法现在可以通过情感神经科学策略来补充,将研究发现与脑心(BrainMind)内的神经进化控制层次联系起来(参见Panksepp, 2010a对Mendl及其同事的评论)。这种混合方法对于理解心脑(MindBrain)的全部复杂性至关重要。

我们使用这两个术语——mind和brain,双重大写并以两种顺序排列,以强调情感神经科学是彻底一元论的,没有任何残留的二元论观点。当我们采取自下而上的视角时,更常使用”脑心(BrainMind)“这个术语;当我们采取自上而下的视角时,则使用”心脑(MindBrain)“,两者对于理解大脑进化层次内的”循环因果关系”都是必不可少的。双重大写且不带空格,也强调了将大脑——有些人喜欢称之为”心智肉体”——视为一个统一器官的必要性,没有将心智和大脑视为独立实体的二元论观点的残余,这种知识传统只会阻碍我们的理解(参见第二章)。同时,这个术语的两个版本强调了(i)大脑的某些方面对我们拥有的心智内容类型是内在的(脑心),而(ii)另一个版本则强调在这个器官的上层区域,大量的学习和思维,通常受到社会和文化影响的引导,产生的复杂性可能无法通过动物研究来阐明。

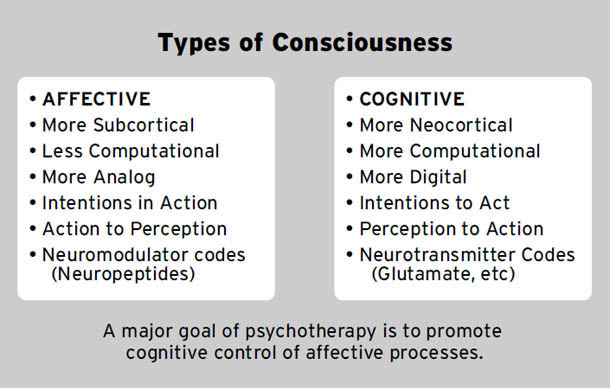

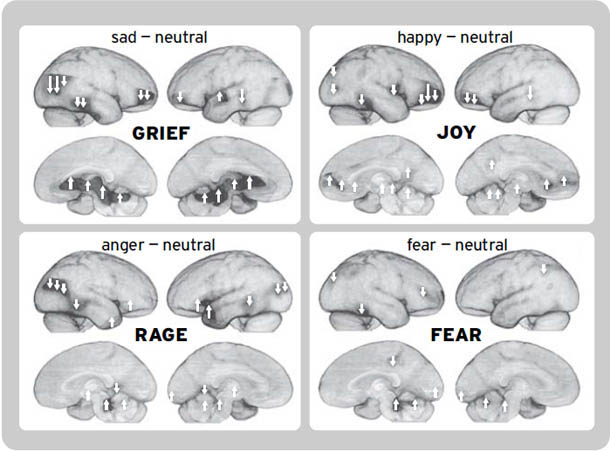

因此,我们有更高级的大脑功能——如今通常被设想为计算认知心智——需要与更普遍的情感心智区分开来。情感和认知方面的心智之间的这种区分虽然不受欢迎,但可以通过多种方式得到支持(图1.3)。将心理治疗建立在对情感过程的知识基础上,从而理解如何最有效地调动有益的认知视角,这一点很重要(Panksepp, 2010b)。

大脑和心智是独立实体的观点是勒内·笛卡尔的最大错误,借用Antonio Damasio (1994)的著名说法。笛卡尔的另一个重大错误是认为动物没有意识,没有体验,因为它们缺乏构成人类心智的那种微妙的非物质材料。这种观念在今天仍然存在,表现为相信动物不会思考甚至不会感受它们的情绪反应。大多数研究动物大脑的人还没有学会如何像他们研究习得行为那样系统而出色地讨论和研究动物的心智,特别是它们的情感感受。动物的原始感受最好通过行为学来研究——通过监测它们自然的情绪倾向。我们的观点是,现在是时候开始这段艰难的旅程了,因为它可能比任何其他尝试过的方法更能告诉我们关于我们自己心智的古老基础。

图1.3. 大脑中介导情感和认知过程的脑系统之间主要差异的总结。总体而言,情感系统控制大脑的整体状态,而认知则处理来自外部感官的输入信息。

因此,主要从动物研究中获得的现代神经科学的详细知识表明,区分心智和大脑不再有用,尽管我们确实必须区分心智的类型和大脑的类型:情感感受,心理学家和哲学家试图主要从观念角度来理解,实际上是大脑的功能。但是能够获得神经”机制”(即神经系统实际如何运作的细节)的大脑研究,在人类身上从伦理角度来说是完全不可能的。在动物身上能否合乎伦理地进行这样的研究仍然是一个争论的问题。无论如何,我们相信有确凿的证据表明其他动物确实有情感体验,理解这些系统对于生物精神病学和心理治疗实践都非常重要。因此,我们将自由地使用心脑(MindBrain)或脑心(BrainMind)这两个术语,具体取决于我们希望强调大脑的哪个方面,无论是在人类还是动物中。但我们在这里主要关注的是通过动物大脑研究阐明的心脑的初级过程情绪。

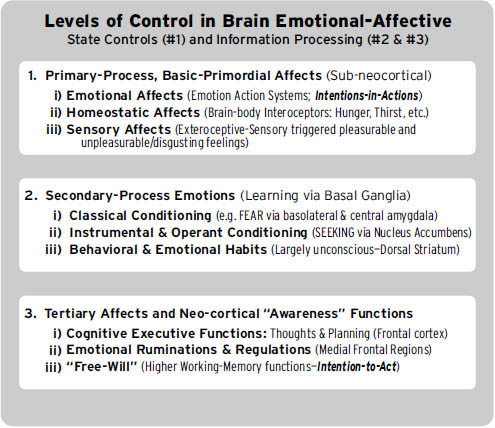

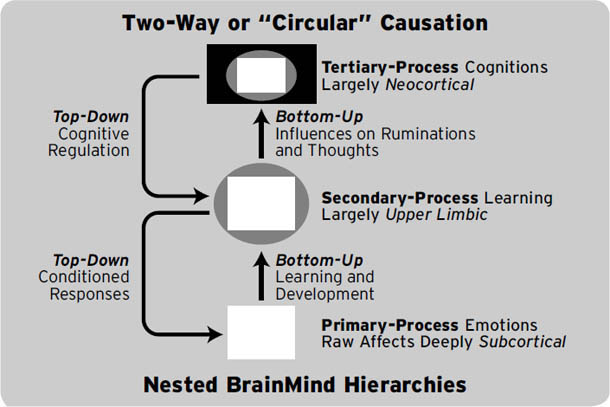

在继续之前,请考虑以下额外的术语澄清:在本书中,我们最关注的是,首先,产生原始情感感受的本能情绪反应,这些是大自然母亲植入我们大脑的;我们称之为初级过程心理体验(它们是脑心(BrainMind)的进化”既定物”之一)。其次,在这个”本能”基础之上,我们拥有各种学习和记忆机制,我们在此将其视为大脑的次级过程;这些已被研究恐惧条件反射的学者特别深入地研究过(见第5章和第6章);我们相信这些中间层大脑过程是深度无意识的。第三,在大脑的顶层,我们发现了多样化的高级心理过程——各种认知和思维,使我们能够反思从经验中学到的东西——我们称之为三级过程。认识到这些控制层级对于理解脑心的完整复杂性有极大帮助(图1.4)。

一旦我们开始认真考虑已存在的证据,我们相信关于心灵地下室中存在许多基本情感感受这一点几乎毫无疑问(Panksepp, 1998a)。这种对情感生活的”基本”观点也长期以来被研究人类面部表情的学者所倡导(Darwin, 1872; Ekman & Davidson, 1994; Izard, 2007)。事实上,最近对人类脑成像的”元分析”,综合了大多数相关研究的证据,也得出了同样的结论(即Vytal & Hamann, 2010)。

许多争论已经出现(例如,Ekman, 1994; Russell, 1994),因为人类研究实际上无法清楚地描绘人类心智的初级情感过程,因为几乎所有关于人类的研究都在三级和次级分析层面进行。但由于初级过程情感的心理力量,那些研究我们面部表情的学者已经足够清晰地看到了基本情感的微光,足以说服大多数人相信我们的情感本质存在某些基本的东西。但他们没有工具告诉我们那是什么。然而,由于动物研究,我们可以确信所有哺乳动物都拥有许多初级过程情感系统,以及其他情感系统(感觉和稳态系统——图1.4)。而且这些系统并不集中在新皮层,尽管它们与我们的高级脑功能有相互关系(图1.5)。

图1.4. 大脑内控制的总体层级概要:(1) 三种一般类型的情感,(2) 三种基本学习机制类型,(3) 新皮层的三种代表性意识功能(完全依赖于通过基底神经节向下循环到丘脑,再循环回新皮层,才能充分阐述思维和行为)。

很少有神经科学家,更少有心理学家在研究所有哺乳动物共享的初级过程情感机制是如何在大脑中构成的。几乎没有人在研究感受(情感)方面。这有助于解释关于情感实际上如何在大脑中产生这一问题长达一个世纪的沉默。相比之下,许多许多科学家正在研究感知功能,如听觉和视觉(关于低级脑感知能力的精彩总结,见Merker, 2007)。对大脑初级过程情感网络的几乎普遍忽视,导致许多人类心理学学者,更不用说社会科学家和哲学家,忽视了他们最亲密的跨学科同事不谈论的问题。

在认识脑心内的进化层级时,关于大脑专业化的一个问题至关重要:出生时,我们心脑的新皮层”思维帽”在很大程度上是一块白板,经验在那里”自然地”印记了许多能力和技能。这些印记包括看似”硬连线”的大脑功能,如我们复杂的听觉和视觉能力。在新皮层层面,这些能力是通过在世界中生活的过程构建的,而不是由任何严格的遗传指令构建的。在众多关键证据中,最令人信服的如下:如果我们在出生前消除”注定”成为视觉处理区域的皮层区域,完美的视觉功能会在皮层的相邻区域出现(Sur & Rubinstein, 2005)。皮层下(例如,丘脑)的影响,可能直接来自外侧膝状核(LGN)的视觉投射,或者可能来自皮层本身的化学梯度,足以使大脑表面发展出视觉能力。顺便说一句,我们可以确信复杂的听觉在脑心进化中是比视觉更古老的过程。这是因为在中脑层面,听觉处理的中央车站——下丘,投射到丘脑的内侧膝状核(MGN)——比中脑视觉处理中心(上丘,投射到LGN)更靠下(更尾侧,意味着更古老)。这也可能有助于解释为什么从触觉进化而来的听觉,比视觉是一个更情绪化的感官。

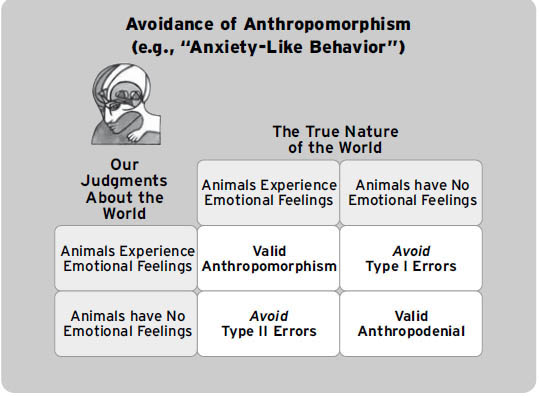

图1.5 一个关于如何思考动物可能具有的情感特质的真相图表。二十世纪的大部分时间都认为右下角在哲学上是正确的位置,这样可以避免第一类错误(Type I errors),即将不真实的结论误认为是科学正确的。这导致了讨论动物的”类焦虑”行为,而非动物的真实恐惧。本书基于数据得出的结论是,科学家应当明智地将自己置于左上象限,因为这样我们可以避免第二类错误(Type II errors),即由于错误信念或评估现象存在的方法不足,而错过对真实现象的检测。

目前,我们用来粗略”判定”大脑系统年代的这一原则只是一个经验法则,并且存在例外。例如,来自新皮层的更现代的向下影响确实穿透了大脑的许多古老层次。也许最显著的例子是大脑中最长的通路——皮质脊髓束(cortico-thalamic tract)。这条通路从大脑额叶区域的运动皮层一直延伸到脊髓深处,使我们能够随意控制手指和脚趾,这对于演奏钢琴和所有其他乐器、表演舞蹈以及写书都是必需的。

许多情绪研究者以及神经科学同行在情感(affect)和情绪(emotion)之间做出了明确区分,将情绪视为纯粹的行为和生理反应,而不包含情感体验。他们认为情绪唤起仅仅是一组生理反应,包括与情绪相关的行为和各种内脏(激素/自主神经)反应。在他们的科学观点中,动物可能表现出强烈的行为性情绪反应,却实际上没有体验到任何东西——许多研究者认为其他动物可能感受不到它们的情绪唤起。我们不同意这种观点。有些人声称我们将要讨论的系统是深层无意识的——在我们称之为初级过程脑心智(primary-process BrainMind)的祖先体验剧场中什么都没有发生。我们认为证据表明并非如此。

大多数神经科学家愿意承认,许多生理和情绪行为反应是由位于大脑深处的皮层下结构启动的,但他们通常否认或忽视这些相同的结构可以产生原始的情感感受。根据他们的观点,如果动物暴露于危险中,深层大脑结构会产生自动行为(如僵住或逃跑)以及内脏反应(如心率加快和向血液中分泌皮质醇这种通用压力激素)。他们认为这种反应纯粹是生理性的——纯粹的情绪行为而没有任何伴随的情感。这些学者非常乐于声称拟人化(anthropomorphism)——将人类类型的心理过程归因于其他动物——从根本上是不正确的(关于此类问题的精彩讨论,见Daston & Mitman, 2005)。许多其他人选择对这些问题保持沉默,更倾向于谨慎的不可知论立场。我们对所有以情感神经科学方式研究过的哺乳动物的证据解读是,人类和动物的心智建立在基因同源的——进化相关的——情感系统之上,为更高的心智活动提供了许多相似的生物”价值结构”(参见图1.5中需要指导每个人思考这个问题的真相图表)。显然,一些系统会非常相似,而其他系统,特别是社会性情绪(social emotions),会因进化分化的选择压力而差异更大。

原始情绪对成熟的人类来说并非日常现象,但大多数人都能记得在愤怒中握紧拳头、脸红,感到极度恐惧,以及感受到深深的悲伤和喜悦。我们在这里的任务是分享关于这些初级过程心智机制的证据,其中大部分来自对动物的研究。这些感受创造了一种充满能量的意识形式——充满情感强度的意识——我们将其称为情感意识(affective consciousness)。原始感受本质上并不明亮和聪慧,但它们被构建到我们的大脑中,因为它们对于立即应对世界和了解其潜力非常有用。原始情感是帮助我们生存的祖先记忆。这些古老的大脑网络可以让我们以许多方式感受——我们有时称之为核心情绪情感(core emotional affects)和原始情绪感受(raw emotional feelings)的体验。无论我们使用哪个术语,我们讨论的都是同一件事。

研究人类的认知科学家倾向于声称情感感受源自人脑的某些最高级区域。许多和我们一样对人类心理学感兴趣的科学家认为,情感(affects)是当人或动物能够从认知上理解情绪的外周生理变化时产生的。换句话说,情感是由对身体反应的认知反思所定义和衍生的,而不是大脑本身固有的。按照这种观点,如果一个人感到胃部翻腾或拳头紧握,高级认知大脑(新皮层,neocortex)会解释这些原始的生理反应,当它们通过感觉神经进入大脑时,并将这些感受标记为情绪。据称只有在那时,人才会有焦虑或愤怒的主观体验。这就是著名的詹姆斯-兰格情绪理论(James-Lange theory),该理论在一个多世纪前就被提出了(见第2章)。现在我们知道,大脑本身通常会引发伴随情绪的身体唤醒。但尽管如此,一些同事进一步断言,情感只有在我们能够实际用语言表达它们时才会产生——感受源于我们将心智的无意识力量概念化的能力。由于新皮层(大脑的外层)是认知和语言的所在地,这些认知/语言理论认为,情感是在新皮层”读出”位于大脑内部的情绪生理控制时产生的。对他们来说,我们将关注的大脑深层部分无法产生任何体验。我们认为证据表明并非如此。

读出理论(read-out theories)隐含地将意识等同于认知——我们对自己感受和伴随思想的自我意识觉察。如果相信意识总是认知性的,那么情感也必然在某种程度上是认知性的。根据读出理论,情感意识不能从产生情绪的生理变化和本能行为的深层大脑功能中产生,因为这些深层基质是非认知性的,因此必然是深度无意识的。情感只能从严重依赖大脑最顶层(我们的新皮层)的有意识思维中产生,而新皮层对我们所有的高级认知活动都是必不可少的。然而,大量的动物研究和许多临床观察反对将意识与认知等同起来。如果接受情感感受作为意识的一种基本形式,有许多方法可以将这些心智状态与构成认知意识、人类理性基础的信息处理区分开来(图1.3)。

这里有一个极端的例子:基本上没有大脑半球(他们是无脑畸形,anencephalic)因此基本上没有新皮层的人类婴儿,在智力上会保持不发育状态,但如果他们在养育性和社交参与的环境中长大,他们可以成长为情感充沛的儿童(Shewmon et al., 1999;有关这类儿童的照片,见图13.2)。正如我们将看到的,许多去皮层实验(decortication experiments)已经在实验室动物上完成。对于外行来说,这些动物与正常动物无法区分。事实上,它们比正常动物更情绪化。由于这些儿童和动物几乎没有新皮层,他们的情感能力必定源于下方的其他大脑部分。这是科学中最接近证明的例子,而在科学中,结论通常受制于多种可能的解释。革命性的神经学家和神经心理学家现在指出,如果没有允许它们运作的低级皮层下系统(subcortical systems),即使是我们的高级认知心智也无法工作(例如,Damasio, 2010; Koziol & Budding, 2009)。我们的观点也是,心智的古老情感基础对许多高级心理活动至关重要。简而言之,要理解整体心智,我们必须尊重在大脑进化中首先出现的祖先心智形式。

不用说,失去说话能力甚至用语言思考能力的失语症中风患者(通常是由于左侧新皮层损伤)也会保留他们的情感能力,这表明情感意识独立于语言。因此,临床观察表明,认知能力和用语言思考的能力都不是情感意识的必要条件。感受体验可以是无知性的(anoetic)——一种非反思性的、不经思考的初级过程(primary-process)意识,它先于我们对世界的认知理解,或我们所谓的知性(noetic)(基于学习、知识的)次级过程(secondary-process)意识。继续用受人尊敬的神经心理学家恩德尔·图尔文(Endel Tulving, 2002, 2005)的话来说,这让我们拥有自知性(autonoetic)三级过程(tertiary-process)思考意识——在我们的心智中进行时间旅行以及向前和向后看的能力。

这一观点包含了一个激进的主张:初级加工过程的核心情感是非认知的(anoetic,缺乏外部知识),但却以一种情感形式强烈地有意识(被体验到)(这反映了内在的、非反思性的大脑”知识”)。当我们感受到自己的情感状态时,我们不需要知道我们在感受什么。换句话说,初级加工过程的情感感受是原始情感,它们会自动为我们做出重要决定,有时是不明智的决定,至少从我们高级认知心智的角度来看是这样。在有行为规则的文明社会中,情感的外显行为往往是不受欢迎的。尽管如此,产生这种情感感受的能力是大脑进化中的一个关键事件,它使更高形式的意识得以出现。完整的有意识觉知(awareness)肯定要等到我们有了足够的大脑皮层,尤其是额叶区域,才能让我们以自知的(autonoetic)、执行的、决策的能力进行思考。但所有这些精细的心智机制仍然受到我们情绪的强烈影响。情感感受向高级大脑传达的内在评估使人类和动物能够确定他们在生存方面做得有多好或多坏。但有时,它们只会给我们带来麻烦。如果这种情况持续发生,心理治疗通常会非常有用。

另一个有助于设想这些心智进化层次的方法总结在图1.6中。在左侧,我们设想这些层次在早期发展中的”量级”——婴儿起初几乎完全是初级加工过程意识,但随着婴儿成熟并成长为成人,那些祖先价值”似乎”变小了,因为我们的高级大脑充满了知识和观点(在图的右侧)。大多数心理学家试图处理心智的上层,也通过研究基本的学习和记忆过程来处理中层(第6章)。神经科学家是唯一能够阐明心智机制的科学家群体——了解我们如何体验自己和世界。遗憾的是,迄今为止很少有人试图阐明意识的情感感受方面,而这对于理解人类情绪问题和精神障碍可能特别重要。

我们这里的主要目标是处理那些初级情绪过程的本质,它们是大脑心智装置的基础支柱。在生命早期,初级过程指导婴儿做什么和感受什么;在成熟期,获得的高级大脑功能似乎完全处于控制之下——正如每个心理治疗师所知,情况很少如此。我们只会简略地涉及高级情绪和认知过程,但很明显,如果没有它们所建立的坚实的情感/进化基础,那些高级大脑功能就会崩溃。这种层次结构方案使我们能够轻松处理该领域的一些传统悖论。例如,人们经常问为什么人类喜欢看恐怖电影。答案很简单:在心智活动的最高三级加工过程层次——例如,自知意识——我们可以在实际上安全的情况下通过操纵我们的初级加工过程系统而获得极大的娱乐。我们也可以享受雷暴;然而,大多数动物会颤抖。如果没有这种更高的反思过程,我们人类不太可能”自愿”将自己暴露于能够触发负面情感(如恐惧)的感知中。我们也可以确信,我们的思想常常跟随我们的感受。最早的证明之一很简单:当人们被诱导感到快乐或悲伤时,他们的思想倾向于跟随他们的感受(Teasdale et al., 1980)。这是一个普遍的观察。但这并不意味着表征快乐和悲伤的感受来自我们的高级大脑。没有证据表明这种原始感受是由新皮层”读出”的。但这种信念仍然存在。

图1.6. 总结婴儿脑心(BrainMind)内控制层次的图表,其中本能的初级加工过程情绪反应非常突出,而高级心智过程尚未发育。这可以与成人的心脑(MindBrain)组织进行对比,在成人中,高级心智过程(三级过程)发育良好,但初级过程受到抑制,这可能表明初级过程对心智生活只有适度的影响,或者它们仍然相当有影响力,但在教养良好的个体中,受到高级心智的调节。

读出理论意味着情感只能发生在足够聪明以解释情绪生理学的动物身上,或者发生在有语言的动物身上。这意味着只有人类,也许还有一些其他灵长类动物是情感生物。据推测,智力较低的哺乳动物在没有欲望的情况下交配,在没有愤怒的情况下攻击,在没有恐惧的情况下畏缩,在没有感情的情况下养育。它们无法感受到社会失落的刺痛——心理痛苦。这可能是对主流观点的极端描述,但在那些实际进行动物大脑研究的人中,这与事实相差不远,因此(据推测)他们应该深切关注这些问题。

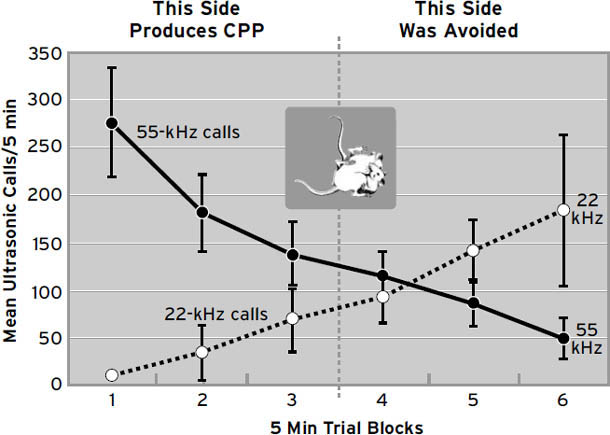

尽管有,或者也许正是因为,近期时代思潮的变化——从动物权利运动到关于动物情感的畅销书——大多数神经科学家在他们研究的动物情感话题上仍然坚定地持不可知论态度。许多人说,如果你不能直接测量情感,那么你就不应该讨论它。但我们可以测量核心情感。我们只需要采用间接方法,例如确定某些古老脑系统的人工诱导唤醒(可以通过局部脑刺激来实现)是否能在各种学习任务中充当”奖励”或”惩罚”。事实上,本书始终强调的一个一般原则是,作为动物存在独特情感体验的最有力证据,每当我们通过直接的脑操作唤起本能的情绪行为模式时,动物都会将这些人工诱发的内部状态视为可以导致接近和逃避学习的奖励和惩罚。这样的证据为其他动物的情感心理状态提供了严格的支持。它还告诉我们,在理解这些感受如何由神经网络构成之前,我们需要更详细地理解哪些脑区。

脑科学家必须学会如何有效地使用这些证据,就像那些已经如此详细地研究自然本质的人所做的那样。如果物理学家忽视了自然界这些相对隐藏的方面——可以说采取了鸵鸟政策——我们可能就不会经历导致悲剧性核弹头的量子革命。虽然理解动物的原始情感可能不会那么具有爆炸性,但它将改变我们科学家讨论人性及其各种精神疾病的方式。它可能会改变我们对心智进化的看法,将其明确视为一个自下而上的过程,最终允许自上而下的控制([图1.6])。但整整一代行为神经科学家必须学会如何明确地谈论他们所研究动物的内部情感状态。对于参与这些传统上被回避的话题的全面讨论,仍然存在重大阻力。

在后面的章节中,我们将论证,现在最可信的观点是,(i)原始情感感受、(ii)本能情绪行为和(iii)伴随的内脏反应的各种形式,都是由至少七个”相对”独立的皮层下系统协调的——这些系统分别负责寻求(SEEKING)、恐惧(FEAR)、愤怒(RAGE)、性欲(LUST)、关怀(CARE)、恐慌/悲伤(PANIC/GRIEF)和玩耍(PLAY)。我们说”相对”是因为这些系统中的许多都有重叠的控制:例如,由著名的神经递质如乙酰胆碱、去甲肾上腺素和血清素介导的通用唤醒/注意力促进系统——它们的细胞体大量集中在脑干深处(见[图1.1],其中提供了人脑中几个关键群体的大致位置)。

我们还必须强调”相对”,因为最大的系统,如寻求系统(SEEKING),对其他情绪系统的运作至关重要。我们寻求许多事物并以许多方式进行寻求,因为这个系统指导着多种类型的预期学习。据我们所知,寻求系统(SEEKING)以及所有其他情绪系统在所有被研究的哺乳动物中都非常相似。其他动物的感受肯定与人们在使用各种日常术语(愤怒、焦虑等)时所谈论的感受不完全相同,这些术语通常与特定的生活事件相关,但它们必定非常相似,因为这些感受是由相同的脑区产生的,并涉及相同的神经递质和其他脑化学物质。因此,我们将讨论的存在于其他动物中的核心情感必定与人类体验的情感有很强的对应关系。

但还有其他类型的情感,我们不称之为”情绪”(包括各种身体状态的脑表征,如原始的饥饿(HUNGER)和口渴(THIRST),即稳态情感,在日常用语中包括尿意和便意)。此外,还有外部刺激引发的感觉的愉悦和痛苦(例如,甜味和苦味,以及其他感觉情感如厌恶(DISGUST)和许多其他,包括不同类型的疼痛)。我们在这里不会详细讨论这些稳态和感觉情感。这些话题的行为方面已经受到行为神经科学家的大量研究关注,尽管几乎没有提到它们可能也伴随着情感状态。那么,除了它们如此有趣这一简单事实之外,我们为什么要关注情绪感受呢?这是因为对这些类型的情感的研究对于理解人类精神疾病最为重要,它还将使我们能够拥有有效的人类情绪问题的动物(“临床前”)模型。如果我们只谈论动物的行为变化,而不谈论它们的感受以及这些感受在大脑中是如何被控制的,我们就无法取得那么大的进展。

总之,我们的观点是,谨慎地接受情感是所有哺乳动物情绪表达的重要组成部分,而不仅仅是少数物种的认知后续思考,这是明智的。我们是说动物的感受与我们完全相同吗?当然不是!多样性是进化的规则。当然,每个物种的大脑和身体过程的所有细节都有很大差异。事实上,即使是同卵双胞胎,在其神经系统的精细结构上也不相同。当原始情感与我们更高的心智能力混合时,必然会产生许多进一步的变化和排列组合——这些将创造出复杂的社会情绪,如嫉妒、内疚、妒忌和羞耻,以及敬畏、希望、幽默……甚至体验崇敬和崇高的能力(Hoffman, 2011)。我们可能永远无法科学地知道动物是否有这样的高级情感,因为这需要我们了解它们的思想,而我们还做不到这一点,不像我们能够如此自信地解读它们的情绪感受。当然,一些高级情感对于不同的复杂生物来说是独特的,特别是那些像我们一样拥有脑力深入思考和谈论自己存在的生物。

在生活的正常过程中,特别是在童年时期,情感与更高认知能力的发展交织在一起。这是由于原始情感基质(我们将重点关注的)与成熟的新皮层之间的相互作用。新皮层在不同哺乳动物物种之间的大小和复杂性差异很大,导致认知能力和智力的水平和类型相当不同。如前所述,高阶情绪在不同哺乳动物物种之间必然存在巨大差异。大多数复杂情绪(认知上精心构建的、社会建构的”混合情绪”,在人类中非常常见——想想羞耻和蔑视)尚未经过任何详细的神经科学分析。嫉妒和内疚的现实实验室模型尚不存在,尽管在妒忌等感觉方面正在取得一些进展(Panksepp, 2010c)。由于技术的进步,如功能性磁共振成像(fMRI)脑扫描,我们现在甚至可以成像人类心智大脑(MindBrain)中这种微妙的高级心理过程。妒忌在男性和女性大脑中呈现出不同的图像(Takahashi et al., 2006),男性的妒忌更多地产生于较低的情绪脑区,而女性的妒忌则出现在较高的皮层区域。也许这表明女性的妒忌更多是一种认知反应,基于对她们在经济上可能失去多少的评估。男性更关心性方面的问题。值得注意的是,当对”低等”灵长类动物(恒河猴)进行妒忌的脑成像研究时,让一只占优势的雄性观看顺从的动物与他的配偶交配,大脑的激活类似于前述人类研究中观察到的(Rilling et al., 2004)。很容易想象男性的妒忌是寻求(SEEKING)、欲望(LUST)、恐惧(FEAR)和即将到来的悲伤(GRIEF)等感觉的混合(Panksepp, 1982, 2010c),但这目前只是一个理论推测。

在我们自己的智慧物种中,复杂的想法与情感交织在一起。其他动物不同的认知能力无疑会创造出不同的高级心理景观。然而,同源的情感基质位于皮层下脑的深处,在解剖学和神经化学上与新皮层是可区分的,并且在所有哺乳动物中非常相似。这些事实表明存在着能够在哺乳动物物种中产生各种相似的初级过程情感体验的系统。大多数复杂的社会情绪可能是通过学习,由更原始的情感动力学与认知态度结合而产生的。也就是说,初级过程的情感肯定控制着次级过程的学习机制,然后这两者与更高的认知结合成为大多数心理学家关注的第三级过程心理景观。目前,人们对其他动物的复杂学习甚至更高的心智能力非常感兴趣,但这些有趣的工作很少与大脑研究联系起来。

由于情感与复杂想法和个人经历在我们前瞻性和回顾性的自我意识(autonoetic consciousness)中的交织,我们人类常常难以想象情感可以独立于它们发生的更高心理背景而存在。我们常常发现很难以最纯粹的形式来概念化感受。在我们生活的详细认知背景中看待它们要容易得多。我们认为某个特定的人让我们感到愤怒,或者一次可怕的经历导致我们体验恐惧。(用哲学术语来说,这意味着情感是有意向性的——它们总是”关于”某事。它们是由”情绪评估”产生的”命题态度”——我们在这里只会简单考虑这些问题。)由于大脑高度互联的方式,我们将想法和情感体验为完全交织的体验,而且因为我们是高度认知的生物,我们倾向于将认知视为主要的,假设情感是由思想或感知创造的。仍然有一些心理学家断言,生活经历教会我们拥有情感,如果没有这些经历,我们就不会有情感能力。他们声称,以前从未遇到过危险或痛苦情况的人将无法感到害怕。对于这些理论家来说,情绪在很大程度上是习得性反应。

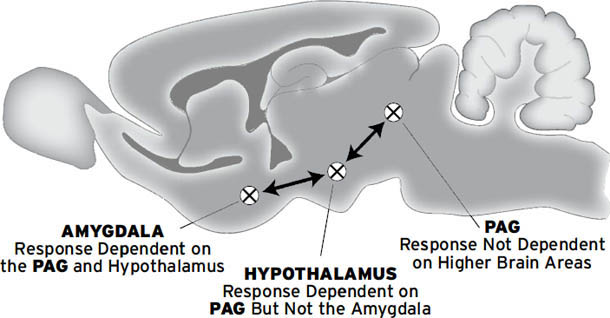

但在初级过程层面,情绪并不是个体学习的结果。它们是通过进化构建到大脑中的:它们是祖先的”记忆”。据我们所知,我们天生就具有完整的七种基本情绪的先天神经能力,这些能力硬连接在所有哺乳动物大脑的皮层下网络中。我们在使用局部刺激特定大脑区域等技术的动物研究中清楚地看到了这一点。例如,如果以电刺激或化学刺激的形式向产生恐惧的系统提供人工唤醒(从杏仁核到中脑中心——导水管周围灰质[PAG]的长通路,在第5章中有进一步描述),即使是年幼、缺乏经验的动物也会畏缩,如果刺激足够强烈,它们会试图惊恐地逃跑。它们还会迅速学会关闭这种大脑唤醒,并避开曾有过这种经历的地方。然而,人工刺激并不提供任何关于环境的信息。因此,体验恐惧的能力,以及其他基本情感,都独立于任何环境经验。从某种意义上说,感受情感的能力在很大程度上是”无对象的”——最初只有少数刺激能够开启这种大脑-心智状态,但这一刺激阵列会通过学习迅速扩展(见第6章)。

恐惧是哺乳动物大脑的先天能力。然而,恐惧就像所有其他基本情绪一样,随着它受到学习的调节并在我们的意识心智中编码,迅速与世界事件交织在一起。因此,至少在人类中,我们的基本情绪与关于世界的意图和思想(哲学家们如我们所指出的,称之为”命题态度”)交织在一起,结果我们对世界的评估就能产生感受。

大多数基本情绪不需要在出生后立即表达。有些情绪,包括关怀、性欲和玩耍(在不同物种间更具变异性),会在其他情绪(如寻求、愤怒和恐惧)之后很久才上线。但所有这些情绪都有基因硬连接的神经基质。在一些哺乳动物中,恐慌/悲伤反应在生命早期就变得活跃(如那些出生时非常成熟或早熟的食草动物);在另一些中,它会在后期变得活跃(如大多数出生时非常不成熟或晚熟的食肉动物)。在另一些动物中,比如在实验室中繁殖了数百代的实验室大鼠,某些情绪原型(实际上,也许只是它们的行为表达)由于自然(进化)选择压力的大幅放松而变得退化。例如,大鼠和小鼠不像大多数其他哺乳动物那样有强烈的分离叫声,这可能是因为无意中选择了可以单独饲养而不会太痛苦的动物。它们适度的叫声可能只是由身体压力源(如感到寒冷)引起的痛苦叫声。因为我们的基因控制着初级过程情绪,不同物种的情绪气质可能存在很大的变异性,以及为研究而繁殖的不同实验室品系(如小鼠,其中有数千个变体,许多具有独特的个性,其中一些是人工创造的)也是如此(Crawley, 2007)。

虽然体验情感的能力是内置于大脑中的,但在出生时,人类和动物只对少数特定刺激有无条件或本能的情感反应。几乎所有动物都害怕巨大的噪音和疼痛。如果人类婴儿没有被安全地抱住或被允许跌落,他们会哭。几乎所有年幼的哺乳动物如果没有母亲而独自留下都会很快哭泣,但这种反应在许多物种(包括狗和人类)中需要一些时间才能成熟。还有一些本能的情感倾向是特定物种所特有的,因为它们具有感官专长。例如,大鼠天生害怕捕食者(如猫或雪貂)的气味。即使一只大鼠是在圈养中长大的,以前从未接触过捕食者,如果在它的笼子里放一点捕食者的毛皮,它也会变得警惕和害怕。在这种情况下,气味是特定的本能触发因素,或者用行为术语来说,它是引发恐惧的无条件反应(UCR)的无条件刺激(或刺激物,UCS)(如果与任何中性线索,即条件刺激[CS]配对,可以导致经典条件作用——产生条件反应[CRs],正如伊万·巴甫洛夫所发现的,他创造了著名的实验,狗对预测食物的节拍器的声音流口水)。虽然行为主义者认识到厌恶的UCS(如捕食者气味或电击)可以在许多学习任务中充当”惩罚”,但他们可以忽略UCRs(如恐惧)也有内在感觉这一事实,认为它无关紧要。其他UCS可以充当”奖励”,促进接近行为而不是回避行为的学习。然而,传统上很少讨论动物行为学习逻辑背后的任何相应感受。当然,奖励和惩罚之所以能如此有效地控制学习,很可能是因为它们在大脑中产生了情感感受。强化这一神秘过程可能反映了感受在大脑中的作用方式。

随着人和动物在日常生活中经历条件反射和其他学习体验,这些条件性唤起刺激的简短列表很快呈指数级增长。例如,条件反射体验让动物能够对先前对它们来说是中性的刺激产生情绪反应。比如,如果一只猫脖子上戴着铃铛,而一只老鼠与那只猫发生了冲突,老鼠很快就会学会在听到铃铛声时感到害怕并逃跑。更聪明的动物对因果关系(通常存在严重缺陷,我们将在第3章中看到)和时间流逝有认知理解。人类可以灵活运用过去的学习来制定行为,以增强舒适度和生存能力,同时降低不适和死亡的可能性。例如,当人们进行山地徒步时,他们通常会学会携带各种安全设备——充足的水、额外的外套、防晒霜、防水火柴等等——因为他们足够聪明,能够预见和理解各种可能变化的条件可能带来的危险后果。

情感反应(affective responses)以及我们能看到的外显情绪行为,是整个神经科学领域中研究最少的大脑方面之一。情感(affects)以各种特定方式让人感觉良好或糟糕。性满足源于我们的欲望(LUST)能力,其良好感觉与打闹玩耍(PLAY)的快乐或抚摸、养育和照顾(CARE)婴儿的温柔幸福感有很大不同。恐惧(FEAR)是一种与受挫的愤怒(RAGE)完全不同的情绪”痛苦”;两者都不同于社交隔离带来的恐慌(PANIC)痛苦。而在世界中寻求(SEEKING)事物——无论是安全、坚果还是知识——都有一种非常特别、充满活力、有时甚至欣快的感觉,但它也可能制造许多负面事件。

这些多样的愉快和不愉快情感为生活提供指导,因为它们在进化过程中各自赋予了增强生存的优势。情感是我们在生存和繁殖游戏中表现如何的祖先记忆;这些记忆通过我们遗传密码中积累的无意识”智慧”传递下来。引发各种愉快情感的互动——与食物、水、配偶、后代或玩伴的相遇——帮助动物生存和繁殖。引发痛苦情感的生活经历——捕食者、竞争对手、混乱的天气等——会危及生命和繁殖能力。

因此,原始情感为我们最基本的本能行为模式——接近和回避——提供了必要的基础设施,没有它们我们无法生存。人类和其他动物会接近引发愉快情感的事物,并远离让它们感觉不好的事物。因此,情感变化可以强化(reinforce)新的行为模式,尽管行为主义者从未深入了解强化的大脑过程(如前所述,这个术语可能仅仅意味着”情感”——而不仅仅是基本的初级过程情感——在学习背景下如何运作)。动物不一定”知道”或沉溺于这些感觉——这些感觉在大多数物种中可能只是原始的非认知性(anoetic)体验。然而,人类确实对他们的个人经历有许多想法和沉思,这些可以进一步阐述情感,允许认知性(noetic)(事实性知晓)和自我认知性(autonoetic)(自传式时间旅行)形式的情绪体验(总结参见Vandekerckhove & Panksepp, 2009)。其他哺乳动物,甚至像大猩猩和大多数食肉动物这样高度智能的动物,在多大程度上具有这种更高层次的认知(思考性、反思性)意识,肯定是一个比我们正在讨论的问题更困难的问题,我们讨论的是所有哺乳动物中原始情感-情绪体验的存在。

为什么动物情感对理解人类幸福如此重要?因为理解它们为我们提供了关于我们自己基本价值系统的知识——生活中本质上感觉良好和糟糕的方面。我们无法在人类大脑的精细神经层面研究这些过程。为了理解跨哺乳动物物种的情感,使用三角验证研究方法非常有帮助,该方法同等关注我们对(i)哺乳动物大脑、(ii)其他动物的本能情绪行为,以及(iii)人类心智的主观状态的理解。这种三角验证是我们能够研究我们自己物种以及其他动物情感生活神经基础的主要方法(Panksepp, 1998a)。这种方法可以对情感研究基础理解的进步以及生物精神病学和心理治疗的实践产生重大影响。它还首次提供了一种科学理解其他动物体验的方法。

这种三角验证方法的第一个组成部分涉及大脑系统和功能。物理大脑必须始终是严格神经科学研究的主要组成部分。只有当我们了解大脑如何工作时,我们才能深入理解动物和人类的行为和心理过程。然而,在本书的总体涵盖范围内,我们不会像在专业科学论坛上那样深入探讨潜在的神经学、神经化学和神经遗传学问题(有关这些细节,请参见Panksepp, 1998a)。

第二个组成部分是对动物行为的仔细研究,特别是它们的自然(本能)行为倾向——它们的无条件反应(unconditioned responses, UCRs)。大量证据现在表明,产生无条件情绪行为的大脑网络,实际上伴随着情感体验(有意识的、无条件的大脑内部过程,可以在学习任务中充当”奖励”和”惩罚”)。因此,我们可以进一步得出结论,引发动物自然情绪行为的大脑操作也会诱发伴随的情感状态。当然,大脑本可以以其他方式构建。但现在已充分确立的原始情绪情感与本能行为表达之间的对应关系充分证明,情感体验是所有哺乳动物,可能还有大多数脊椎动物情绪唤起的组成部分。

第三个组成部分是心理分析,其中主要包括人类关于情感体验的言语自我报告。人类可以详细讲述他们的感受。因此,如果某个大脑操作在动物身上产生情绪行为,并且如果人类在相似的大脑区域受到刺激时描述相关的情感体验,那么这就补充了动物观察。此外,由于有大量方法可以通过动物回避或追求其神经系统某些状态的倾向来确定它们是否有感觉,我们至少可以确信它们确实有令人向往和不向往的心理体验。例如,我们可以通过实验”询问”动物它们是否会为某些大脑操作工作或回避某些大脑操作,比如对特定大脑区域施加电刺激,或者它们是否会返回或回避它们曾经接受过此类大脑操作的地方。它们的反应提供了我们寻求的答案,特别是当与类似情况下人类可以提供的言语自我报告一起考虑时。

总之,目前关于情绪感受和其他情感如何在哺乳动物大脑中组织的最令人信服的知识来自对特定大脑系统的直接操作。尽管我们无法询问实验动物其体验的确切性质,但如果它们实验诱发的情绪行为是明确的,并且人类在类似唤起时报告明确的情绪体验,我们就有初步证据表明大脑中的情感基础结构比许多心理学家所支持的简单的全局”积极”和”消极”情感更为清晰。我们还可以在动物身上设计辨别测试来确定它们是否区分某些感受(例如,Stutz等人,1974),但该研究领域才刚刚开始。

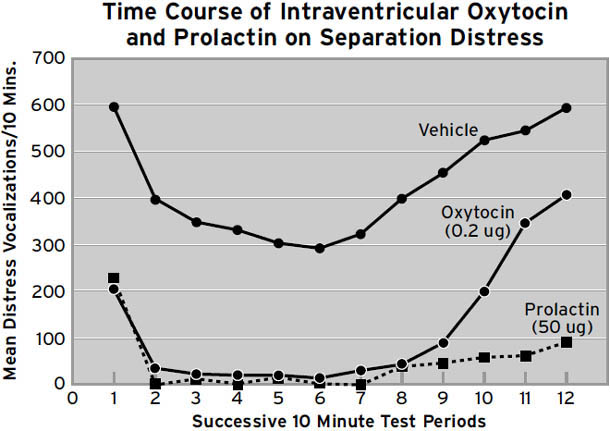

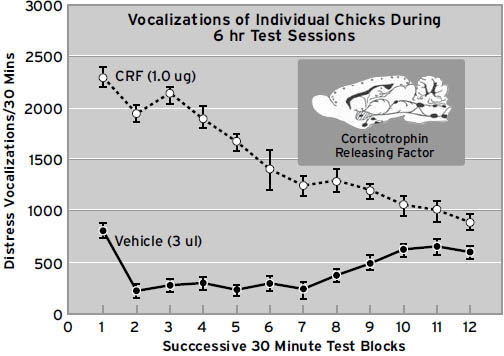

除了局部的大脑电刺激,特定化学物质可以被应用于动物大脑的特定区域以产生特定的情绪行为。例如,促肾上腺皮质激素释放因子(corticotropin-releasing factor, CRF)——启动大脑-身体应激反应的执行系统——产生恐惧(FEAR)的形式(冻结和逃跑),并且我们有充分理由相信,它在哺乳动物和鸟类中产生惊恐/悲伤(PANIC/GRIEF),因为CRF可以显著增加因社会分离而产生的哭泣。如果我们有理由得出动物情绪行为的变化表明动物情感状态的结论,那么我们可以假设对人类大脑的类似操作会产生类似的情感变化。尽管用局部化学刺激人类大脑的工作很少,但在动物身上进行的大量此类工作对初级过程情感如何在人类大脑中产生具有丰富的启示。事实上,阻断分离痛苦系统的药物处于生物精神病学中新型抗抑郁药开发的前沿(完整概述见Watt & Panksepp,2009)。用以特定方式影响大脑化学的外周给药进行了大量工作。动物和人类数据非常吻合。例如,所有哺乳动物通常会对同类型的药物上瘾。这一知识具有重大实用价值,因为它允许在人类和动物情感体验之间进行直接的神经药理学转化。

我们不会深入探讨大脑的多样化神经解剖学和神经化学,但至少会分享当前思考的简要概述。例如,在所有哺乳动物大脑中,被称为”阿片类物质”的内部类鸦片递质化学物质(这些在功能上类似于吗啡或海洛因等成瘾性药物)在神经细胞之间传递”信息”——有时更好地理解为”存在状态”。例如,β-内啡肽与特定皮层下区域中所谓的μ受体(集中在神经细胞突触表面的大型”监听”分子)结合,以产生各种理想的内部状态——社交陪伴的快乐,或令人愉悦的味觉和触觉。这种内部阿片类物质感应的μ受体可以消除疼痛感,并向大脑发送令人愉悦的满足感信息。正如第8章和第9章中将要总结的那样,第一个被发现由阿片类物质控制的微妙情感满足是我们在所关心的人面前、在情感安全和社交满足时所体验到的成瘾性爱的感觉(Panksepp, 1981a)。最近,这种化学物质被发现能够介导我们对甜食的成瘾(Avena et al., 2008)。我们将在本书中强调许多其他情感例子。事实上,许多自然的快乐可以抵消药物成瘾。最引人注目的发现之一是,母性”点亮”了许多与可卡因效果相同的皮层下大脑区域,其吸引力不亚于这些滥用药物(Ferris et al., 2005)。

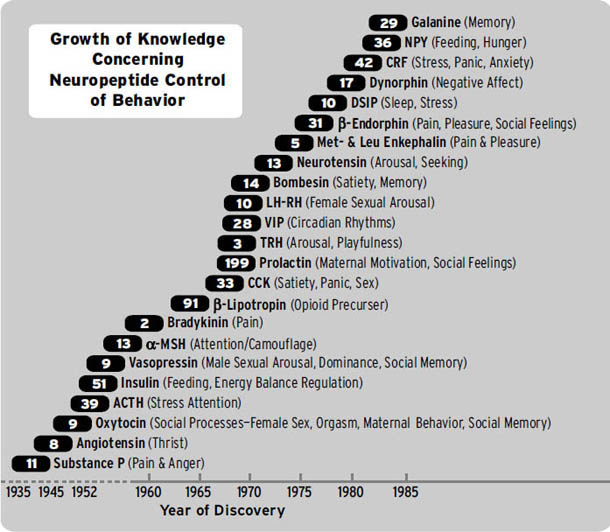

递质与其特定受体的结合以”钥匙”和”钥匙孔”的方式发生,其中相对较小的递质分子充当钥匙,而更大的受体分子充当”锁”的钥匙孔,控制神经放电。在大脑的情感区域,这些分子可以解锁我们的感受。用不那么诗意的术语来说,特定的钥匙状分子与特定的受体分子结合,跨越许多突触(神经元之间的信息传递间隙),并可以启动复杂的化学级联反应,导致几种不同类型的情绪唤醒。重要的是要注意,这些情绪化学物质中的许多在大脑中以全局方式起作用——它们在许多大脑区域释放,使各种网络功能受到一个情绪指挥者的协调。目前看来,一些由许多氨基酸链构成的较大递质——神经肽——为我们可以体验到的不同情绪倾向和感受提供了相当的特异性。

神经科学家尚未绘制出神经化学系统活动与情绪表达之间的所有神经学步骤。这将需要很长时间。但现在非常清楚的是,某些大脑化学物质,特别是神经肽,可以产生高度可预测的情绪感受反应。例如,参见第9章中的图9.3,了解促肾上腺皮质激素释放因子(由31个氨基酸组成的递质分子)在激活幼鸟大脑中反映分离痛苦的哭泣类型方面的力量。

正如第9章将广泛讨论的那样,当少量阿片类物质与μ受体结合时,会出现完全相反的感觉。这启动了一个化学级联反应,产生情绪上满足的反应。动物看起来快乐和放松,它们似乎相当自我满足。即使被置于隔离状态,它们也没有表现出任何哭泣的动机,而且一点也不显得困倦;事实上,在平息它们情绪痛苦所需的极低剂量下,这些动物通常更加活跃。它们玩得更多。如果剂量更大,动物确实会变得困倦。在高”药理学”而非”生理学”剂量下,它们表现出紧张性,几乎昏迷的状态。然而,仅仅减少哭泣的微小剂量不会产生任何此类效应,除了在某些新生”早产儿”中,如胎儿状的新生大鼠,在其未发育完全的神经系统中,这种小剂量会产生更大的大脑效应。如果我们假设微小剂量阿片类物质后的满足行为反映了动物的满足感受,那么考虑到哺乳动物物种间皮层下神经网络和功能的相似性,我们可以假设人类会有类似的反应。事实上他们确实如此。这对所有成瘾性阿片类物质都是众所周知的。当人们处于阿片类物质的影响下时,他们说他们感到舒缓和安慰。这是因为他们的恐慌/悲伤系统不那么活跃,这有助于解释为什么孤独、被剥夺权利的人更容易沉迷于这些药物。事实上,如果阿片类物质不那么容易上瘾,它们几乎将是完美的抗抑郁药。现在有更安全、成瘾性低得多的阿片类物质(例如丁丙诺啡),可以用于治疗对其他疗法有抵抗力的抑郁症(Bodkin et al., 1995)。由于大量的动物研究,我们现在可以为控制各种情绪状态的大量神经肽甚至更小的递质分子产生类似的想法。

其中一种分子是多巴胺(dopamine),它由单个氨基酸——酪氨酸合成而来。这种小型递质分子促使动物对其环境进行热情的探索([第3章])。这种情感和行为唤醒可以通过服用称为”精神兴奋剂(psychostimulants)“的药物来实现,这些药物会增加大脑中多巴胺的释放。然后,多巴胺充当与多巴胺受体锁孔结合的钥匙(多巴胺受体有五种主要类型,每种功能略有不同)。许多在突触处增加多巴胺活性的兴奋剂分子——例如苯丙胺和可卡因——在所有哺乳动物中也具有高度成瘾性,尽管它们引发的感觉与阿片类药物不同。

每当大脑中多巴胺释放增加时,动物就会以一种独特的方式变得更加兴奋。它们变得更加渴望和好奇。如[第3章]所述,当这种情况发生时,动物会表现出兴奋的寻求行为(SEEKING behaviors),可以预期环境中所有类型的吸引人的事件。下丘脑外侧区(LH)是动物处于这种兴奋状态时被激活的一个大脑结构。其他的还有大脑上方的伏隔核(nucleus accumbens)以及更上方的内侧额叶皮层(medial frontal cortex)。所有这些大脑区域都通过一条非常大的通路连接,该通路连接大脑的下部和上部区域,称为内侧前脑束(medial forebrain bundle, MFB),它包含许多不同的神经化学网络,其中一些使用多巴胺运作。直接电刺激这些大脑区域中的每一个,沿着MFB的所有位置,也会产生这种兴奋反应。动物喜欢自我激活这些电极位置——它们很容易开始以强迫性、成瘾性的方式自我刺激自己的大脑。

大脑多巴胺系统是几乎所有形式的药物成瘾以及哺乳动物所有自然欲望的基本中介,这不再令人惊讶。当人体内的MFB受到多巴胺或电流刺激时,他们会报告兴奋、兴趣和期待的愉悦感。他们可能变得狂躁。动物很容易返回它们获得这种体验的地点。人类的主观报告使我们可以推测动物也经历类似的情感。当这个大脑系统的活动被抑制时,动物相应地表现出抑郁,而人类报告感到心理上迟缓,对任何事情都没有热情。

从体外引入的化学钥匙(那些从身体外部引入的)能够与受体锁孔结合,但不会引发接收神经元放电速率的变化,实际上会使它们暂时失效,这些被称为受体阻断剂(blockers)或拮抗剂(antagonists)。例如,纳洛酮(naloxone)和纳曲酮(naltrexone)等化学物质可以阻断μ受体。纳洛酮和纳曲酮也会抑制外部阿片类药物(如吗啡和海洛因)以及一些内源性阿片类物质(endogenous opioids)——在大脑内产生的类似阿片的化学物质——的作用。当内源性阿片类物质被阻止与μ受体结合时,动物表现得更加紧张,而且它们似乎不喜欢这种心理影响。人类报告类似的不良情感,但这些变化往往很微妙,需要长期服用大剂量。同样,阻断多巴胺作用的关键分子可以在人和动物中引起嗜睡和抑郁。已经开发出的大量突触受体拮抗剂在研究各种内源性大脑突触神经化学的心理影响方面特别有用。

另一方面,当外源性药剂与受体结合并产生与内源性大脑化学物质相同的结果时,该外源性药剂被称为激动剂(agonist)。在某些罂粟植物(罂粟)中发现的阿片类物质产生与内源性阿片类物质相似的情感感受。两者在情感上都令人舒适。因此,阿片类物质充当内源性阿片类物质的激动剂。还有大量其他受体激动剂药物可以增强大脑许多特定内源性化学物质的作用。例如,可卡因和甲基苯丙胺都通过增加突触处多巴胺的可用性来促进多巴胺活性。

还有许多其他药物在所有哺乳动物中起作用,可以改变神经递质合成或降解的速度,为神经科学家提供了一套令人难以置信的工具,用于在情绪状态的神经、心理和行为分析之间进行三角测量。所有这些药物都可以在动物研究中局部用于大脑。人们还可以直接测量动物在情绪行为时大量神经化学物质的释放。从这些工作中我们知道,几乎在任何使动物行为上兴奋的条件下都会释放多巴胺。其他药物通过作用于其他神经化学系统产生明显不同的行为影响和感觉。

在继续之前,让我们先处理一个大多数读者会好奇的问题。即使是”低等”动物,比如无脊椎动物,也有情感体验吗?它们也会追求对哺乳动物成瘾的药物吗?许多会的。我们现在知道,小龙虾会对它们被给予精神兴奋剂或阿片类药物的地方产生偏好(Panksepp & Huber, 2004; Nathaniel et al., 2009)。这表明情感体验在脑心智(BrainMind)进化中的深度远超哺乳动物发育水平。但也可能有其他解释,无脊椎动物截然不同的神经系统不允许我们像对待其他哺乳动物那样,在它们的行为、大脑机制和心理感受之间进行轻易的三角验证。因此,我们在此不会详述这些有趣的问题,但我们必须始终对很少有人实验考虑过的合理可能性保持开放态度。

尽管神经解剖学和神经化学分析对于跨物种三角验证方法至关重要,但对动物行为的详细研究,特别是动物自发表现出的自然情绪行为,目前是情感神经科学的关键要素。也许在未来,我们对大脑功能的了解将足以使用现代人类脑成像设备(例如,正电子发射断层扫描[PET]和功能性磁共振成像[fMRI]),从我们看到的”图像”中常规预测情感体验。但这在人类或动物身上目前都还不可能。不过,正在取得一些进展。例如,通过对比接收大量多巴胺(dopamine)信息的伏隔核(nucleus accumbens)等大脑区域与介导厌恶感的脑岛(insula)等其他区域,研究人员已经证明,在购物时,人们会决定购买”点亮”其伏隔核的东西,但如果激活了脑岛,就几乎没有购买欲望(Knutson & Greer, 2008)。

不幸的是,fMRI等一些技术要求人类和动物完全静止,这在行为上与强烈的情绪唤醒不相容。PET可以更容易使用;研究人员甚至可以在将动物放入脑扫描仪之前注射正电子发射成像分子。PET已被用于监测猴子”嫉妒”期间的大脑变化(Rilling et al., 2004),但这项技术对于常规动物研究来说过于昂贵。虽然fMRI在越来越多的动物研究中得到有效使用,但动物必须完全固定才能获得任何有用的图像。

必须认识到,大多数人类神经成像研究提供的是大脑较高级、新皮层(neocortical)部分的更好视图,主要是因为这些大脑区域比古老的皮层下结构大得多,而且它们在代谢上更活跃。通常很难可视化细胞放电较慢或只是改变放电模式的皮层下区域(例如,第3章中讨论的多巴胺神经元)。此外,许多可能产生冲突信息的邻近系统重叠更广泛。而且,即使可以可视化皮层下区域,它也不总能提供正在发生的神经细节的清晰图像,因为神经成像技术监测的是整体区域脑活动(例如,血流或糖消耗)。

基本假设是大脑功能需要氧介导(有氧)代谢形式的能量;因此,局部血流、氧合或葡萄糖水平的变化反映了区域脑活动。然而,能量消耗和血流可以是神经元抑制信号以及兴奋的反映——在下游突触产生抑制的神经元放电的产生也需要消耗能量。因此,甚至不可能确切知道人脑中似乎亮起的许多”灯”是反映大脑兴奋(放电增加)还是抑制(下游放电减少)。此外,还有许多统计陷阱,过于复杂无法在此考虑,可能导致对所见效果强度的错误印象(例如,Vul et al., 2009)。对于外行来说,最糟糕的是,极其微小但一致的大脑信号变化被转换成显示器上任意强烈的颜色,这很容易欺骗不知情者相信大脑变化比实际更大。从情感神经科学家的角度来看,也许最麻烦的方面是这些技术并非设计用于观察大脑最古老的区域,在那里神经化学的力量往往比神经放电的绝对变化更有影响力。尽管如此,用人类脑成像获得的数据确实相当壮观。

因此,尽管与最先进的神经影像技术相比,动物行为观察可能显得过于简单,但动物行为提供了非常好且有用的科学数据,因为动物的初级过程(本能)情绪行为可能准确反映了其初级过程情感体验。人类大脑成像在阐明人类的初级过程情绪方面相当薄弱。人类能够思考自己的情感并抑制情绪行为,正是因为他们如此聪明。一般来说,大脑中更深层的情绪部分会唤醒控制我们认知的表层皮质区域,而更高的皮质层通常会抑制和调节从下方产生的情感唤醒。拥有异常巨大新皮质的人类,通常能够抑制伴随情绪唤醒而来的行为。例如,恐惧的人往往可以假装镇定。事实上,人类的大部分社交生活都涉及某种程度的情感抑制和混淆。我们不会去抓取我们想要的东西,我们倾向于淡化胜利和失败的感觉,即使在恼怒时我们也试图表现得友好。动物通常没有这种自我产生的能力来抑制和掩饰它们的情绪反应。当一只老鼠或猴子体验到情感时,它的行为通常反映了它的感受。因此,在我们探索情绪行为和情感感受如何在大脑中产生的过程中,没有任何现代大脑成像技术能够取代对动物行为的仔细研究。

如果情感不是身体生理变化的认知解读,如果它们源自大脑深层的非认知部分,那么情感感觉起来像什么?我们认为情感不像任何其他东西。它们是原初的现象体验,不能仅仅用身体的伴随变化来充分解释,尽管在情绪唤醒期间必然会有许多独特的身体感觉。情绪感受和生理唤醒的交织,很大程度上可能是因为初级过程情绪系统位于大脑中调节我们内脏活动、激素分泌以及注意力和行动能力的相同区域。

可以肯定的是,身体反应也可以影响情绪唤醒。例如,愤怒总是伴随着血压升高。血压也会对情感施加影响,因为任何升高血压的化学物质都会使愤怒的人或动物感到更加狂怒。这是因为动脉中的压力感受器可以直接促进古老内脏大脑区域(即代表我们内部身体器官的大脑部分)中的愤怒(RAGE)回路。然而,人工升高血压并不会在尚未被激怒的人或动物身上产生愤怒。因此,情感似乎不只是反映外周情绪生理。正如我们已经说过的,情感是用于编码价值的古老大脑过程——大脑用于快速判断什么会增强或损害生存的启发式方法。

那些认为语言是情感标志的人离真相更远。词语最适合解释我们周围世界的运作方式。词语可以解释乔治华盛顿大桥连接纽约和新泽西。词语可以告诉你如何烤蛋糕。但词语无法解释原初体验。词语甚至无法解释看到红色这一原初感知体验。像”猩红色”、“深红色”或”宝石红”这样的词语并不描述任何东西。它们只是看到红色变化这一共同体验的标签或符号,这严格来说是一种主观的大脑功能。人们可以使用任何符号,包括非语言符号,作为看到红色体验的标签。“红色”没有内在意义,但红色的体验有意义——它象征着生活中一些最令人兴奋的事物,从水果的成熟到性的激情和流血。词语无法向盲人描述看到红色的体验。

词语也无法描述情感。人们无法解释愤怒、恐惧、欲望、温柔、孤独、嬉戏或兴奋的感觉是什么样的,除非间接地使用隐喻。词语只是我们都曾有过的情感体验的标签——我们普遍认可的原初情感体验。但因为它们隐藏在我们的脑海中,源于我们大脑古老的前语言能力,我们还没有找到连贯地谈论它们的方法。

关于这些系统如何连接到人类更高级的意识能力的科学研究,在很大程度上仍然是未来的任务。然而,由于这些系统对临床精神病学现象的重要性,我们将在每个致力于”七大”情绪情感的章节中简要讨论这些更高级的认知方面。

到目前为止,三角测量法已经揭示了七个基本系统的存在,这些系统在所有哺乳动物物种中都是同源的。我们不知道动物何时开始有情感体验,但目前的研究表明,一些情感已经存在于非哺乳类脊椎动物中。例如,被隔离的幼鸟会经历分离痛苦,就像被隔离的幼年哺乳动物一样(第9章)。此外,正如在早先的小龙虾例子中简要提到的,有提示性证据表明一些无脊椎动物具有情感体验。

我们有理由相信,在哺乳动物出现之前,七种基本情绪系统的完整配置就已经以雏形形式进化出来了。这是因为鸟类具有明确而独特的情绪特性。在所有哺乳动物和鸟类物种中,相似的化学物质会激活和抑制这些系统;根据我们目前的知识,每个系统都会产生独特的情感体验。但这些系统之间存在许多重叠的方面;例如,寻求系统(SEEKING)参与了大多数其他系统。所有系统都受到通用大脑唤醒调节器的调控,如血清素、去甲肾上腺素和乙酰胆碱。这些为我们带来了无法避免的复杂性,就像我们的语言会创造复杂和重叠的含义一样。

语言,尤其是晦涩的专业术语,无法充分描述情感。因此,我们将使用常见的日常用语——简单的词汇——作为七种情绪系统的标签。然而,为了避免混淆,我们将(如前所述)使用全大写字母,以强调我们所说的是独特的大脑系统,特定的情感和情绪从中产生;我们不是仅仅在谈论这些词通常表示的普通感受。

同样重要的是要明确,我们通过情感神经科学的三角测量所获得的知识,并不能解释现实生活中发生的完整情绪体验的复杂性。虽然部分与整体的混淆在认知神经科学中很常见(Bennett & Hacker, 2003),但我们希望在这里避免这种情况。我们所说的是特定的神经系统,它们是我们生活心理整体的重要组成部分。我们并不声称在谈论作为整体实体的情绪。科学仅限于研究现象的各个部分。

只有理论叙述才能将各个部分统一成可理解的整体。例如,达尔文收集化石并观察不同岛屿上的生命。他观察到的各种数据项是科学部分,最终使他能够设计出关于进化的整体理论(适者生存)。我们还没有一个完全统一的情感理论——在这个理论中,高级和低级大脑功能的整合可以在神经和心理细节上得到理解。为了使这种进步成为可能,还需要收集更多的数据。但什么样的数据最有价值?也许最重要的是独特情绪行为的神经机制,以及它们的奖励和惩罚效应。与此同时,现代神经科学的巨大成功产生了越来越多精巧的分析工具,观察神经活动越来越精细的方面,这些工具往往无法以清晰的洞察力应用于全局性的心理问题。因此,我们拥有大量关于神经机制的知识,这些机制正在寻找功能;这是一种相当奇特但在智力上很有启发性的状况。例如,“沉默突触”的功能是什么?是随时待命,等待学习的正确神经条件(见[第6章])吗?这种技术资源的丰富也有其缺点。它促进了一种”无情的还原论”,即对神经机制的研究很重要,但它们产生的体验却不重要。我们在这里不支持这种对心智的忽视。

在本书中,我们将关注通过识别七种情绪大脑基质所取得的实质性实证和理论进展,这些基质能够可靠地唤起独特的情绪行为,并在所有被研究的哺乳动物中产生情感体验。我们并不声称这七种构成详尽的列表。可能会发现更多。此外,关于调节这些系统或系统部分的不同化学物质,还有很多需要学习的地方。我们也还不完全了解情感和其他心理过程是如何从大脑的精细复杂性中产生的。然而,我们的方法确实鼓励以新的方式来考虑这些困难的神经科学和现象学问题。这是可以进行的,因为我们现在确实了解了很多关于基本大脑区域和过程的知识,特别是一些关键的神经化学。

在本书的结尾,我们将提出一个新颖的、也许是革命性的关于情感生成的假设——这个假设依赖于我们设想”核心自我(core-SELF)“的能力,鼓励我们思考”灵魂”的古老神经生物学([第11章])——它在情绪-运动/行动网络中提供了一个重心,使原始情绪感受能够从大脑活动中涌现。在这里,理论(得到一些启发性数据的支持)正在把握心智中相对无形的方面,这些方面仍有待用神经科学工具充分探索。然而,目前我们可以确信,一个或多个七种情绪系统的唤醒是哺乳动物产生情感的必要条件。未来的研究者将不得不解决更多、更多的细节,关于情感实际上是如何在大脑中产生的,以及为了正常工作,这些大脑功能如何与身体的其他部分协同作用。

尽管语言无法完全描述这七种基本情感,但我们会尽力而为,有时会诉诸生理相关性来具体充实它们的含义。在这里,我们提供”七大”的概要。关于这些原始情绪系统以及一些更高级情绪复杂性的有趣描述,请参见[图1.7]。

图1.7. 初级过程情绪系统及其各种次级和三级过程后果的示意图。本图改编自Sandra Paulsen为本书绘制的艺术作品,经其许可使用。

RAGE系统(见第4章)与SEEKING系统形成对比,使动物将身体推向冒犯性物体,它们撕咬、抓挠并用四肢猛击。愤怒本质上是消极情感,但当它与认知模式相互作用时可以变成积极情感,例如战胜对手的体验或将自己的意志强加于能够控制或征服的他人。纯粹的RAGE本身不包含这种认知成分,但在成熟的多层哺乳动物大脑中(图1.4),它确实包含。

FEAR系统(见第5章)产生所有人和动物都希望逃离的消极情感状态。它在身体中产生紧张感,在较温和的唤醒水平上产生颤抖的静止不动,这可能会加剧并爆发成动态的逃跑模式,以混乱的抛射运动脱离危险。如果如我们上面推测的,当FEAR系统唤起SEEKING系统时触发逃跑,那么初级过程FEAR的厌恶特质可能最好通过静止”冻结”反应和其他形式的行为抑制,以及积极情感的减少来研究,而不是逃跑。

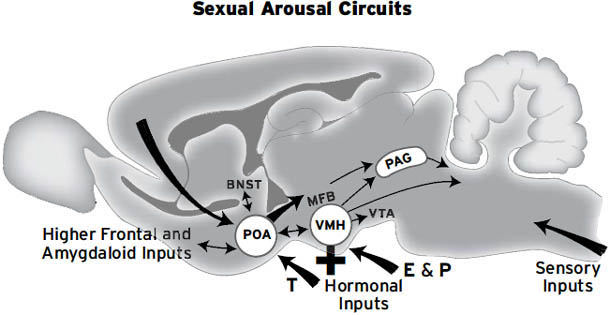

当动物处于LUST系统的支配下时(见第7章),它们表现出丰富的”求偶”活动,最终移动到与接受的配偶紧急结合身体(图7.1),通常在高潮的愉悦中达到顶峰——这是生命所能提供的最戏剧性和积极的情感体验之一。在没有配偶的情况下,处于性唤起状态的有机体体验到一种渴望的紧张感,当满足即将来临时可能变得积极(可能是因为SEEKING系统的同时唤起)。当满足难以捉摸时,这种渴望的紧张感可能成为情感上的消极压力源。LUST是爱的来源之一。

当人和动物被CARE系统唤起时(见第8章),他们有用温柔的爱抚和体贴的照料包围所爱之人的冲动。没有这个系统,照顾幼崽将是一种负担。相反,养育可以是深刻的奖励——一种被珍视的积极、放松的情感状态。CARE是爱的另一个来源。

当被PANIC/GRIEF(也常称为”分离痛苦”)系统压倒时(见第9章),人会体验到深深的精神创伤——一种没有明显身体原因的内在心理疼痛体验。在行为上,这个系统,特别是在年幼哺乳动物中,其特征是坚持不懈的哭泣和迫切试图与照顾者(通常是母亲)重聚。如果未能重聚,婴儿或幼儿逐渐开始表现出悲伤和绝望的身体姿势,反映了大脑从恐慌级联到持续抑郁的过程。PANIC/GRIEF系统有助于促进积极的社会联结(这个系统的次级表现),因为社会纽带缓解这种精神痛苦并用舒适和归属感(充满CARE的感受)取而代之。因此,儿童珍视并爱护照顾他们的成年人。当人和动物享有安全的情感纽带时,他们表现出放松的满足感。这些感受的波动是爱的又一个来源。

7. PLAY系统(参见第10章)通过轻快跳跃的动作来表达,参与者经常以快速交替的模式互相戳或推搡。有时,PLAY看起来像是攻击行为,尤其是当PLAY以摔跤的形式出现时。但仔细观察这种行为就会发现,粗暴游戏的动作与任何形式的成年攻击都不同。此外,参与者享受这项活动。当儿童或动物玩耍时,他们通常会轮流扮演主导和顺从的角色。在对照实验中,我们发现一只动物会逐渐开始战胜另一只(可以说成为头狗),但只要失败者仍有一定百分比的机会最终获胜,游戏就会继续。当头狗和弱势者都接受这种让步方式时,参与者就会继续享受这项社交活动。如果头狗想一直获胜,这种行为就接近欺凌。正如我们将在第10章中看到的,即使是老鼠也会通过情绪化的发声清楚地表明它们在游戏活动中的立场:当它们被剥夺获胜的机会时,它们快乐的笑声般的声音就会停止,情绪化的抱怨就会开始。PLAY系统是友谊的主要来源之一。

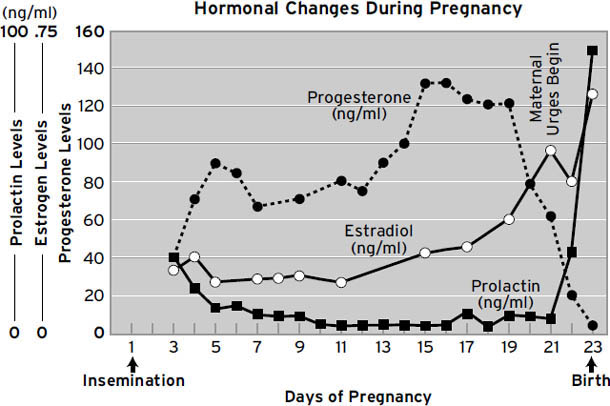

再次重申,这七个系统被认为是情绪系统,因为每个系统的唤醒都会产生强烈的内脏、行为和情感反应。例如,催产素(oxytocin)以及其他一些化学物质在CARE系统中产生母性行为方面起着关键作用,同时也减少了PANIC/GRIEF系统的分离痛苦。在正常情况下,在怀孕结束时会内源性地产生大量催产素混合物。它会在分娩时引起子宫收缩,并在分娩后促进乳汁分泌。这两种反应都是CARE系统被唤醒时发生的内脏组成部分。然而,大脑中还有一个心理奖励。当动物的大脑充满催产素时,它们会变得不那么具有攻击性,更加自信和更有养育性。

如果给处女大鼠注射催产素,并发生其他几种生理变化,她就会表现出CARE行为和感觉的唤醒。她会寻找幼崽来养育;她会开始为它们筑巢;她会盘旋在它们上方提供温暖;当它们走失时,她会把它们聚集起来。这些都是在产后母鼠身上看到的典型CARE行为。我们从口头报告中得知,产后人类母亲的大脑分泌类似的催产素混合物,对婴儿感到温柔和强烈的保护冲动。这些是CARE系统被唤醒时发生的情感反应。但催产素这种在婴儿哺乳时释放但也可能因各种压力源而升高的激素,是主要原因吗?人类研究可以解决这个问题,但只能在心智的三级过程层面上。动物对初级过程的研究是否有助于为原始情感原则提供关键的清晰度?让我们详细考虑这种可能性。

在动物中直接进行脑内注射催产素的工作已经进行了三十年,范围从更好的母性照顾和母亲与婴儿的结合(Kendrick, 2000)到婴儿与母亲的结合(Nelson & Panksepp, 1996)。这些研究路线直接导致了大量的人类研究工作。

目前,关于鼻内催产素在人类中的作用的有趣发现继续以不断增长的速度出现,我们于2010年8月完成的文本将不会反映所有最新的活动。由于所有这些关注,在大众想象中,催产素几乎等同于”爱的分子”:当我们在网上搜索”催产素 爱”时,有205,000个搜索结果,其中大多数是轻量级的炒作或营销,尽管支持这些推测的科学研究一直在增长。但直到今天,几乎没有令人信服的证据表明催产素能像许多许多成瘾性分子那样强有力地提升积极情绪。如果它是爱的中介者,难道不应该吗?没有确凿的证据表明它对动物具有显著的奖励作用。事实上,如果发现它在某些条件下能持续促进积极情绪,那么人们甚至可以推测这种效应可能是由于催产素促进了大脑中的阿片类物质活性(Kovács et al., 1998),这将符合一个更有支持的理论,即社会依恋以及由此延伸的陪伴之爱是一个由大脑阿片类物质介导的过程(Panksepp, 1981a, 1998a)。

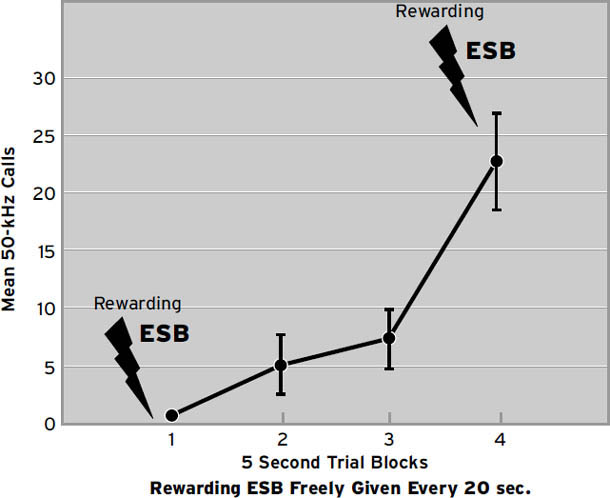

尽管如此,在许多实验中,催产素确实促进了动物和人类的各种亲社会行为和态度。在人类中,它增加了在经济交换中信任他人的意愿(参见 Meyer-Lindenberg, 2008)。当伴侣讨论话题并存在意见分歧时,积极互动(眼神接触、兴趣、情感自我表露、认可、关心、非语言积极行为)与消极互动(批评、蔑视、防御、支配行为、好斗、冷战、非语言消极行为、打断)的比率显著上升(Ditzen et al., 2009),等等(Heinrichs & Domes, 2008)。换句话说,在适当的条件下(与你已经爱的人在一起),催产素使我们更加亲社会——更宽容、更友好。然而,我们应该记住,催产素系统都是深度皮层下的,在大脑中相当低级和古老,所以显然它的原始功能不是控制浪漫爱情和计算他人可信度这样的高级认知活动。因此,这些影响首先必须通过某种类型的初级加工大脑机制的变化来解释。所以一个关键问题是,催产素给药后亲社会友好感受是否上升,还是只是减少了有时在人际交往中出现的压力性焦虑感受?在我们的研究中,所见过的最强和最可重复的临床前效应之一是减少分离痛苦(Panksepp, 1992)。参见图1.8的样本(这构成了我们在这个指标上收集的数据的约5%)。从这个角度来看,我们可以预期,如果没有正常的催产素分泌,母亲容易患产后抑郁症,当我们校对本书时,最近的一篇论文恰好提出了这样的关系(Skrundz, et al., 2011)。

最近,出现了一系列研究,甚至质疑更为理性的”亲社会”结论。例如,在经济游戏中,可以对虚拟(基于计算机的)对手输赢,如果竞争对手碰巧输了,催产素会增加幸灾乐祸。如果虚拟对手得到的分数比你多,它会增加嫉妒(Shamay-Tsoory et al., 2009)。这不是很亲社会。因此,这种促进母性行为的肽有其棘手的一面。当其他人在可以表现利他主义的环境中测试人们时,感受是复杂的。它确实倾向于促进对你的内群体——你的朋友——的合作情感,但它对外群体陌生人的作用相反,它增加了防御性攻击(De Dreu et al., 2010)。这些不是人们从亲社会爱分子那里期望得到的效果。

那么问题出在哪里?大脑中实际的情感变化是什么,能导致如此多样的影响?催产素的递质通路相当有限,没有迹象表明它如何能在三级加工水平上直接产生这种变化。是否仍然存在一种单一类型的初级加工情感转变,可以解释这些以及其他令人困惑的人类结果?也许可以,但没有人提出令人信服的建议。再举一个悖论:催产素给予那些患有边缘型人格障碍(BPD)的人时,会降低信任和合作反应的可能性(Bartz et al., 2010)。我们想提出一个解决方案,可以将这些不同的结果结合在一起,基于我们在鸟类中观察到的催产素效应。

在鹌鹑物种中,陌生的雄性彼此特别不能容忍。它们啄对方的头,直到一方放弃并简单地服从另一方的啄击。通过这种方式,鹌鹑永远知道它们在啄食顺序中的位置,只要占主导地位的动物仍然茁壮成长。所以,我们想知道,如果严格按照初级加工操作的非常年幼的鸟类,直接在它们的大脑中(进入它们的脑脊液,这在动物研究中很常见)接受催产素,会发生什么。我们测试了刚孵化的家禽雏鸡,当它们与其鸟群的安全感分离时,明显的效果是它们几乎不哭(图1.8)。此外,它们还表现出更多的打哈欠。它们摇头更多,表现出更多的拍翅(Panksepp, 1992)。如果在群体中测试,注射催产素的动物比单独测试时表现出更多的拍翅,这似乎表明它们”感觉精力充沛”——它们通常更自信(打哈欠和摇头没有受到社会促进)。

图1.8. 脑室内催产素和催乳素对5至6日龄雏鸡分离痛苦叫声的影响,这些雏鸡与其鸟群社会隔离2小时。这些对哭泣的显著影响是在没有任何明显镇静作用的情况下产生的,就像刺激μ受体的低剂量阿片类药物一样。

我们想知道,当一只鹌鹑获得类似催产素的提升时,社会支配地位会发生什么变化。令我们惊讶的是,获得这种提升的鹌鹑真的被其他鸟类啄了头。也许它们变得更顺从了,但另一种可能是,它们只是对其他鸟类的”不良行为”变得更加宽容。如果正常鹌鹑的头被啄这么多次,它随后会变得极度顺从。但当我们第二天再次测试相同的配对时,那只看起来如此顺从的鹌鹑现在像强劲反击一样回来了,并成为了胜利者(Riters and Panksepp, 1997)。这种”逆转”在正常鹌鹑中几乎从不发生。一旦你成为失败者,你就会保持那个位置。那么为什么在最初那天,当一只鹌鹑正在失败时,类似催产素的提升会让这只”顺从”的鸟在第二天成为胜利者呢?这只鸟只是忘记了吗?如果是这样的话,最多也应该是势均力敌。事实上,那只输了的鹌鹑回来后更强了,这表明它前一天只是平和而已,但仍然感觉相当强壮。我们能说”自信”吗?这当然似乎是一个合理的假设。

那么如何在动物身上测试这样一个微妙的情感构念(construct)呢?把一群幼鸟(在我们做的未发表研究中是家养小鸡)放在一个大房间里的桶下,看看它们会移动多远来探索新房间如何?事实上,正常的幼鸡往往会聚在一起,并作为一个紧密团结的群体移动。但当我们将催产素注入它们的大脑时,它们分散得更松散,好像它们不那么亲社会,或者说,它们更”自信”,焦虑减少了。我们从1980年代中期就已经知道,这种分子在减少鸟类的分离焦虑方面非常强大([图1.8])。

也许催产素可以增加动物的自信。这能解释人类研究吗?似乎合理的是,当你自信时,你在经济交易中会更有安全感。当与配偶讨论冲突观点时,你难道不会更友好和宽容——更少防御性吗?如果一个陌生人在赌注中赢的钱比你少,你感觉更自信时难道不会更愿意幸灾乐祸吗?如果你赢得更少,你难道不会更愿意在你心智的更高层面承认你有点嫉妒,并更愿意表达出来吗?如果你有边缘型人格障碍(BPD)的慢性不安全感,提升自信的催产素剂量难道不会合理地将你转向独立感,你可能更愿意主张自己的观点,而不是保持在慢性依赖需求的控制中吗?因此,我们需要的是一个良好的自信心理测试。与此同时,已经有一些适度的数据表明催产素可以减少社交焦虑障碍(Guastella et al., 2009)。

因此,通过对情感焦点的小小转移,转向社会生活的一个非常基本的方面,突然之间,人类研究中令人困惑的发现多样性开始变得有意义了。当然,自信对于称职的母性来说是一个非常重要的特质——当个人责任急剧增加时,能做到的态度对母亲很有帮助。如果这样的解释是可能的,这里有一个预测,基于一个众所周知的事实,即很多人害怕公开演讲。如果催产素增加社会自信,那么表演焦虑应该会减少。通过研究动物大脑中的初级加工系统和催产素回路,我们可以对人类可能预期的心理变化做出一些显著的预测。例如,催产素应该增加我们探索另一个人眼睛的倾向,试图读懂他们的想法,因为你感觉更安全。事实上,它确实如此,特别是如果你抑郁的话,尽管单次鼻内剂量的催产素并不能显著改善抑郁症状(Pincus et al., 2010)。催产素甚至减轻了一些精神分裂症的症状(Rubin et al., 2010)。这些分子的进化跨度是巨大的。即使是鱼类,当这些分子被注入它们的大脑时,也会表现出各种社会效应,包括促进一夫一妻制交配行为(Oldfield & Hofmann, 2011)。

那么催产素是爱的分子还是减少焦虑和促进自信的分子?聪明的选择应该是后者。也许如果你在爱情中充满自信,你会有更多的性生活和更多的孩子。

当我们思考进化时,我们通常指的是动物物种在漫长岁月中身体变化和发展的方式。然而,当我们谈论情感时,我们通常指的是心智,它通常被认为是一个非物质的实体,这是无稽之谈。心智只是意味着某些大脑状态有一种主观感受,这服务于某种适应性功能,例如为更高级的意志行为提供”行动中的意图”基础,即”行动的意图”([图1.4])。因此,如果我们理解情感是物理大脑的功能,那么将初级加工情感作为进化现象来讨论就是有意义的。它们在如此多物种中的相似性表明,情感能力是大脑的古老功能。像许多适应性进化发展一样,支持生物学上成功的情感能力的大脑系统在动物进化过程中被保留了下来。其他被保留的进化发展包括DNA复制、代谢功能如消化和呼吸,以及细胞能量的产生。如果你理解克雷布斯循环(Krebs cycle)在一种动物中如何工作,你就对它在所有动物中如何工作有了很好的理解。

进化逻辑表明,情感能力在各个物种通过自然选择出现时得以保留,是因为这些大脑功能提供了有效的生存和繁殖方式。这些大脑功能提供了选择优势,因为它们有效地预测了普遍的、未来的生存需求。拥有这些能力的动物以更大的成功率存活和繁殖。从这个角度来看,情感是大脑内置的预期性神经心理机制。想象一下疼痛对你的生存有多么有用。

情感为生存提供了灵活的指导。在情绪进化之前,动物的行为方式必定更加刻板。例如,原始海洋生物别无选择,只能以统一的动作起伏前行。相对僵化的行为也可能相当复杂——蜜蜂执行着多种本能功能,其中一些我们认为可能具有情感维度。例如,当实验者将蜜蜂从高浓度的甜糖溶液转换到浓度低得多的糖溶液时,蜜蜂确实会表现出类似挫折的反应,这种低浓度糖溶液可能吸引力小得多(Wiegmann et al., 2003)。然而,哺乳动物完全成熟的情感能力使动物能够以高度灵活的方式应对当下的生活挑战。

例如,如果一只老鼠习惯于在田野的某个角落觅食,而一只雪貂在附近居住,即使雪貂不在场,老鼠也会闻到雪貂的气味。这种捕食者的气味无条件地激活了老鼠的恐惧系统。这种激活触发恐惧情感,感觉很糟糕。老鼠为了避免感到恐惧而躲避雪貂的气味。为了避免感到恐惧,老鼠会找到另一个觅食地。通过这种方式,情感使动物能够预测事件。但请注意,这种预期不是一种认知功能。它是一种自发的情感反应,导致无意识的学习机制被激活,使动物能够避免恐惧的感觉。

虽然老鼠的行为可能向我们暗示老鼠在某种程度上意识到可能在哪里找到雪貂,但事实并非一定如此。单独的恐惧就是预测未来事件的可靠方式,即使老鼠有限的认知能力无法将关于未来的想法概念化(这显然是脑心的三级方面)。由恐惧系统产生的防御性情感保护个体的生存,而关怀(CARE)的养育情感保护他人的生存(特别是那些携带部分关怀个体基因的其他个体)。性欲(LUST)同样保护物种的生存。关键是,先天的情感能力以增强当下和跨代生存的方式指导动物行为。

虽然情感系统位于皮层下大脑的深处,但另一方面,认知从新皮层中产生,新皮层是大脑的最外层,也是进化上最新的部分。这表明情感体验的能力在允许动物应对复杂环境情况的复杂认知能力之前很久就已进化。同样值得注意的是,情感系统在大脑内更深的进化位置使它们更不容易受到损伤,这也可能突出了一个事实,即它们是比认知系统更古老的生存功能。

我们说情感是初级过程体验,因为它们是纯粹的心理元素,不同于其他任何东西。但我们也可能有理由将情感视为意识的原始形式——情感可能是大脑中进化的第一批感受体验的来源。但它们有几个变种——情绪性的、稳态性的和感觉性的([图1.4])。原始情感可能是无知觉意识(anoetic consciousness)的原始来源——没有理解的初级过程体验。

总而言之,我们设想的脑心进化中的分层方式促使人们首先关注最古老的层次,并利用这些知识来阐明二级过程,在那里原始情绪功能与感知相整合,允许条件学习。例如,一只开始害怕猫铃铛声音的老鼠正在使用二级情绪过程,初级认知策略也是如此,例如老鼠学会在听到猫的铃铛时跑到它隐蔽的家中。这为动物提供了关于世界的事实性知识——一种原始的知识性(noetic)或知晓形式的意识。但老鼠也会思考这种意识吗?它们是否”意识到”自己正在经历某事。我们根本不知道。也没有人提出解决这一困境的方法。

当前两个层次的心智开始产生更复杂的认知能力时,我们将高级情绪功能称为三级处理层次,例如为周末远足做准备或规划未来职业目标的计划。三级处理允许对世界和自我进行智能反思,同时考虑过去和未来的框架——在自我意识(autonoetic)意识中。这种水平的心理活动在动物研究中非常困难。三级层次与额叶皮层和顶叶皮层的功能密切相关——这是新皮层中最近进化的区域,在人类和其他一些大脑发达的生物中大量存在。

我们所有人都想理解自己内心深处发生了什么,也想理解我们认识的人内心的想法,包括野生动物的思想,以及为我们的生活带来如此丰富色彩的各种驯养和伴侣动物的思想。情感神经科学(Affective neuroscience)为情感性心智-脑功能的本质提供了一个新的、独特的、基于证据的视角,为我们打开了一扇了解我们最深层情感价值观的祖先来源的窗口。

在下一章中,我们将探讨一些科学和历史原因,解释为什么情感作为神经科学研究的主题被边缘化。我们还将简要概述支持其他动物存在情感的研究。当我们讨论SEEKING系统时,我们将更全面地研究同样的研究,该系统为这个问题提供了决定性的证据。我们将为七个初级过程情感系统分别撰写章节。由于学习领域的大量研究都集中在FEAR系统上,我们将在该章节后暂停,总结大脑的一些学习(次级过程)机制。特别是,我们将展示条件反射(conditioning)——有些人认为它是一种认知功能——实际上根本不是这样。它是一种自动的大脑反应,不需要任何新皮层的参与就能成功。与心智的初级过程不同,这种脑心智整合水平似乎是深度无意识的,但为我们提供了认知意识(noetic consciousness)的基础。我们还将强调情感本能——无条件情感网络——在”打开学习之门”方面可能发挥的关键作用(这个话题在很大程度上被那些研究动物学习的大脑机制,特别是恐惧条件反射的人所忽视)。

我们将始终回到关注复杂三级过程和带有情感色彩的思想的人类临床问题,以及情绪调节和失调。正是在这个领域,人类研究是必不可少的,目前各种现代心理治疗学派正在推进许多研究和发展方向,这些学派越来越强调情感问题(见第12章,Panksepp从情感神经科学的角度阐述了他对心理治疗未来的一些看法)。在此过程中,我们还将反思”自我”的本质,以及这些大脑系统鼓励我们考虑的对生命的新敬畏的可能性。

总的来说,我们的观点是,理解情感对于理解人性至关重要。我们的人格结构不仅植根于情感(Davis et al., 2003; Davis & Panksepp, 2011),而且大量与社会相关的人类问题需要从情感和认知的角度来处理。有洞察力的现代心理治疗师长期以来就知道,心理治疗的目标是情感调节。尽管心理治疗可能看起来专注于思想,因为患者主要通过语言交流,但治疗的目的是积极改变患者的情感体验。这不可避免地需要改变他或她的思维方式,但心理治疗的目的不仅仅是改变认知风格或内容。相比之下,许多精神科药物直接改变情感,无需认知干预,但往往在情感得到更好调节后,会出现显著的认知变化。事实上,越来越明显的是,对精神问题的环境、人际和药物治疗方法一起使用比单独使用这些方法中的任何一种都更有效。在本书的最后,Panksepp将讨论替代疗法在更直接地处理情感方面可能采取的一些方向。

最终,情感是我们心理存在的基础。当情感令人满意时,生活就是一种快乐。当情感受到干扰时,生活可能是地狱。正如生活在苏格兰比特岛的诗人约翰·斯特林(John Sterling,1806-1844)所说:“情感回转到自身,而不引向思想或行动,就是疯狂的元素。”在第11章中,我们将为以下结论提供论据:原始情感感受位于心理机制的原始基础——它们是核心自我(core-SELF)的原始生物基质——也许是”灵魂”概念的神经基础。

现在有推论性证据表明,一种对有机体连贯性至关重要的普遍核心自我类型结构,存在于大脑古老区域的深处,那里存在着初级过程情感系统。我们大脑中多样的、进化”赋予”的情感工具可能都依赖于这个广泛的基质来进行原始身体表征,以产生所有哺乳动物体验到的多种类型的原始情感感受,其中有许多细微的进化差异,我们目前对此知之甚少。

相比之下,我们的许多高级情感观点——从指责到羞耻,从嫉妒到同理心和善良——与我们的认知机制紧密交织。我们的高级认知机制为我们提供了大量的情感选择,包括同时让自己远离主导情感,沉浸在接纳或”正念(mindfulness)“中。

认知科学仍然几乎完全依赖于心智的计算理论(computational theory of mind),一旦学者们意识到情感性感受(affective feelings)对人类思维的深刻影响,这一理论可能会被彻底颠覆(Davies, 2011)。关于情绪如何支配我们习得的观点以及我们经验的再加工,最终的图景可能与我们目前的暂时性设想大相径庭(参见[第6章])。随着对情感的更好理解,治疗事业有望转向一种更精细的、基于神经科学的视角,了解一个人如何帮助另一个人走向情绪平衡,并协同使用心理疗法和精神药物。

对原始激情(primal passions)的理解可能使人们更容易追求亚里士多德的实践智慧(phronesis)(见[第4章]题词)——即懂得如何以智慧的方式在认知上处理自己的情绪,而不是成为无助的受害者,生活在永恒的冲突中,被我们心智的祖先力量无情地掌控。我们应当认识到,这些力量与指引许多其他动物生活的力量是相同的。我们最终理解自己更深层次精神本质的方式,就是理解动物更深层次的神经本质。我们还在等什么?让对话开始吧。

我们无法绝对确定其他人类有体验,更不用说非人类动物有体验(“他心问题”)。但基于进化论,似乎可以合理地假设,意识的形式随着体现它们的生物形式一起进化。但蜜蜂看到的是什么?……飞蛾或海豚听到的又是什么?

——Max Velmans (2009, 第192页)

Max Velmans的评论突出了我们的困境。原始体验——哲学家所说的现象意识(phenomenal consciousness)——是如何从大脑活动中产生的?这不仅是意识研究的”难题”(hard problem),也是整个神经科学的难题。事实上,解码其他动物的大脑如何体验感觉输入,可能比解码基本情绪感受的情感性质要困难得多。为什么?(i)因为我们可以通过刺激动物大脑的特定区域来唤起明确的情绪行为模式,(ii)因为每一种如此唤起的初级过程情绪都伴随着消极或积极的情感状态,这些状态可以通过各种学习任务客观地监测,而不需要语言性的自我报告。因此,我们确定神经回路如何在大脑内产生情绪”奖励”和”惩罚”,比确定知觉要容易得多。我们可以确定的是,动物对任何形式的人工诱发情绪唤起都不是中立的。通过我们可用的各种学习和偏好测量方法,我们知道所有被研究的哺乳动物都不喜欢某些类型的大脑唤起(愤怒、恐惧和恐慌/悲伤),而喜欢其他类型(寻求、性欲、照料和玩耍)。

然而,必须强调的是,这些积极情绪在某种程度上都分享寻求冲动(消极情绪的唤起也可能分享这一点,如在恐惧中寻求安全,在悲伤期间寻求母性照料)。这些情感性评估能力与所有其他被研究的哺乳动物共享——这一点我们有科学的信心。许多这样的大脑回路存在于其他脊椎动物中。相关的大脑化学物质甚至可能在一些无脊椎动物中介导情感:某些物种(如小龙虾)对俘获人类的成瘾药物表现出明显的偏好,如吗啡和安非他明(Huber et al., 2011)。

关于其他哺乳动物各种初级过程积极和消极情绪的体验性质,我们能得出更多结论吗?也许可以。这些各种感受状态的内在动力学可能与相应本能的外在情绪表达有着密切的相似之处。每一种感受到的情绪都通过可见的迹象在行为上表达出来,这在”低等”动物中特别明确——从寻求到悲伤的各种表现。成年人可以轻易抑制他们的情绪表现,可以说让他们的感受”潜入地下”(事实上,新皮层在这种原始情绪被调节——被控制住时功能最佳)。然而,在我们的孩子身上,这种身体动力学仍然传达着我们最强烈情绪唤起形式的整体性质。想想愤怒的猛烈坚持、恐惧的颤抖、玩耍的轻快活泼、慈爱照料的温柔抚摸,以及我们将比其他任何情绪都更关注的——寻求的热切搜索和四处探寻。这些也是可以通过刺激大脑特定区域唤起的行为类型。这些自然的情绪表达可能与情绪感受本身有着密切的相似之处。这是一个关键点:情绪感受及其自发的行为表达源于相同的古老神经系统。因此,我们现在知道在哪里寻找情绪感受的构成和神经机制。

但我们如何知道各种负面和正面的感受实际上是不同的,而不是一种原始的好感受和一种坏感受的微小变体呢?在积极情感中,可以确定动物是否能区分由各种神经化学物质(例如,神经肽和精神药物)或各种奖赏和惩罚形式的直接脑刺激所引起的不同情绪状态。事实上,我们确实知道动物能够区分大脑中某些不同”奖赏”部位的积极感受(Stutz et al., 1974),以及成瘾性阿片类药物如吗啡和精神兴奋剂如可卡因所产生的内部状态(Overton, 1991),所有这些对所有哺乳动物都具有高度奖赏性(Tzschentke, 2007)。但在我们了解不同原始情感(primal affects)的实际数量以及产生不同情绪感受的大脑机制之前,还需要进行更多这方面的研究。

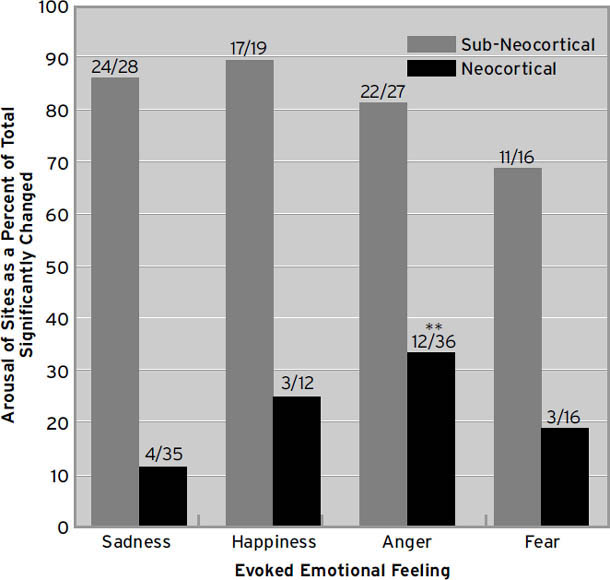

处于基本情绪状态的动物也会发出特征性的声音,这些声音通常与我们发出的情绪声音没有太大区别。想想疼痛的尖叫、愤怒的咆哮、笑声的重复鸣叫声。这些声音来自灵长类动物大脑中不同的网络(Jürgens, 2002)。同时,每种类型的声音基本上都来自所有被研究过的哺乳动物物种的相同大脑区域(总结见Brudzynski, 2007; Brudzynski et al., 2010; Newman, 1988)。因此,产生情绪情感的皮层下脑系统在整个哺乳动物王国中都非常相似。也有大量证据表明,人类的基本情绪感受来自这些相同的低级脑系统,而不是来自新皮层的高级区域(Damasio et al., 2000; Northoff et al., 2009; Vytal & Hamann, 2010)。

因此,动物的初级过程情绪感受与我们自己的相似的可能性不仅基于大量数据,还基于我们初级过程情绪本质在跨物种进化上的显著连续性(Darwin, 1872/1998; Panksepp, 1998a)。这种相似性还在大脑的基本情绪学习机制中得到了显著证明(LeDoux, 1996)。我们不能轻易地将这些概念推广到第三级过程的心理复杂性水平。其他动物似乎不太可能体验到敬畏或崇高的感受,缺乏可靠的证据将使我们无法考虑这种可能性。尽管黑猩猩在争吵后确实表现出和解行为(de Waal, 2009),但它们可能不会像我们那样体验到宽恕的优雅。高阶感受用现有程序根本无法研究。因此,没有实验证据表明其他动物会思考幸福的意义,或有足够的自我反思来感受尴尬、内疚和羞耻的刺痛。也许当它们被某人虐待时会怀恨在心(想想大象在反复被人类虐待后暴走的故事)。但我们无法像窥探它们的情绪那样有效地窥探它们的思想。关于对人类事务具有重要意义的微妙的第三级过程情绪—从贪婪到同情—的问题,可能永远无法在其他动物身上进行神经科学细节研究。尽管可以从仔细的行为观察中推断出一些可能性(Bekoff, 2007; Grandin & Johnson, 2009),但没有科学可靠的模型来研究其他动物的这种复杂的第三级过程情绪。然而,原始的情绪感受终于可以进行实验研究了,这些知识可能对理解我们自己更深层的本质以及我们与其他动物的亲缘关系具有深远的意义。

因此,与初级过程情绪相反,初级过程情绪在大脑中有专门的(进化的)神经控制,而动物的大多数高阶情绪(同理心、幽默、嫉妒、羞耻等)的行为指标必然仍然模糊且有争议,即使可以系统地收集人类的意见(Morris et al., 2008)。在科学层面上,它们的存在目前是基于轶事证据。当然,轶事的复数可能就是数据,至少对于那些愿意相信许多其他动物确实有高级情绪的人来说是这样(Bekoff, 2007)。而且有大量行为证据表明,许多高等灵长类动物表现出复杂的社会情绪(de Waal, 2009)。甚至老鼠也表现出可能表明同理心的行为和自主神经变化(例如,恐惧性僵住和心率变化)(Chen, et al., 2009)。

这些微妙的、高阶的情绪过程当然可以通过人类脑成像技术来研究(Decety & Ickes, 2009; Iacoboni, 2009a, 2009b)。当这些研究工具变得足够精细,能够常规化地可视化我们在本书中讨论的皮质下情绪网络中发生的变化[1](例如,通过使用更强大的磁场和更高度复杂的统计技术),我们可能会发现,所有高级人类情绪的情感力量——那些奇妙而微妙的感受——仍然根植于古老的神经区域,哺乳动物的原始过程情感正是从这里产生的。原始过程可能仍然是这种新兴多样性的坚实进化平台。事实上,越来越多的证据支持这一点。在脑扫描仪中,情感变化与皮质下唤醒的正相关性远高于与新皮质唤醒的相关性;皮质唤醒往往反映出感受强度的降低。因此,当我们的大脑充满情绪感受时,皮质唤醒通常处于低点,而当感受强度低时,它则处于高点。这表明高级脑活动倾向于抑制来自低级脑区的感受(Northoff et al., 2009),正如去皮质动物的过度情绪化长期以来所显示的那样。然而,也有研究表明,当人类在脑扫描仪中反复思考他们的情绪时,他们这种自我关注的沉思通常会唤醒大脑的内侧额叶区域(Northoff et al., 2011)。像”正念”这样的冥想策略——学习如何在当下时刻保持平静——在减少这种反复性情绪唤醒方面,可能比传统的心理治疗方法更有效(Siegel, 2007)。

仍有可能只有人类和相关灵长类动物(也许还有大象、鲸鱼和海豚),通过它们丰富而复杂的家庭生活和延长的早期认知发展,才能体验到比大多数其他动物更复杂的社会情绪。但这些仍然是未经研究的问题,也许超出了当前科学审查的范围。在人类中,基本情绪和复杂认知的融合必然会对一个人的情绪生活产生深远影响,有时是好的,但往往更多是坏的。我们似乎比其他动物更容易受到情绪障碍的影响,因为我们有能力通过高级认知过程的力量让情绪持续发酵。当人们纠结和反复思考他们的烦恼时,这可能会维持和激起独特的情绪动荡。然而,我们在这里不会过多讨论这些高级人类情绪。我们的任务是为将其他动物纳入体验原始过程情感的群体中建立有力的论证,我们将努力客观地、神经科学地做到这一点。

我们曾说过,理解人类和其他动物的原始过程情感,对于理解心智-大脑如何运作至关重要。我们相信,如果我们要破解意识的神经密码,并为精神病学上重要的生活问题带来新的更好的治疗方法,这是一个关键的研究领域。神经、行为和心理分析之间的科学三角验证,跨物种科学研究现在允许进行,最终提供了对共享的动物和人类情绪比以往任何时候都更深刻的理解。但要做好这一点,我们还必须审视一些历史原因,即为什么心理科学和神经科学倾向于边缘化对动物心理生活的研究,特别是对动物情感生活的研究,至少直到最近(Panksepp, 1998a)。然后,我们将总结神经科学证据,证明原始情感——我们心智的祖先感受——如何从我们与这个世界上如此多其他生物共享的皮质下系统中产生。在我们继续讨论后续章节中每个原始过程情绪系统之前,我们在这里分享情绪研究的历史,特别是情绪感受的研究,以便从透视角度看待仍然影响该领域的各种交叉潮流。对于那些不想反思这些历史力量的人,请随意移步下一章,讨论SEEKING(寻求)系统。

直到最近,许多哲学家甚至一些科学家倾向于将心理生活视为非物质的和附带现象——作为硬生物科学永远无法解决的话题。神经科学,像其他硬科学一样,必须依赖于生理和行为事实的客观观察,许多同事仍然认为动物体验(原始意识)无法被测量。它无法被称重。它没有长度或宽度;它只由模糊的神经动力学深度组成,即使在人类中也无法以任何方式严格监测,而在人类中,语言反馈可能是特殊的和具有欺骗性的。只需考虑影响右半球的中风患者的虚构,这使得他们的说话半球失去了深层的情感指导。这些人往往用他们自私自利且具有语言能力的左半球生成的幻想故事来否认他们明显的左侧瘫痪——这些虚构有时会在精神分析疗程中消失(Kaplan-Solms & Solms, 2000)。例如,这些人可能会长篇大论地说得好像他们没有任何障碍,但当他们放下社交面具,自由地谈论这些残疾对他们”毁灭”的生活的意义时,突然承认他们的虚弱和恐惧。

许多神经生物学导向的科学家坚持认为,我们无法对心理生活做出任何深刻实质性的陈述,当然也不能对其他动物的心理生活做出陈述,我们甚至不能断言意识是真实的——它不过是我们想象的产物。1992年,著名进化生物学家乔治·克里斯托弗·威廉姆斯写道:“我倾向于将它(心理领域)从生物学解释中删除,因为它是一种完全私人的现象,而生物学必须处理可公开证明的事物。”许多同事都同意这一观点。我们不同意。如果我们不处理痛苦中的人们的真实感受,不尝试科学地理解他们深刻的、往往是消极的感受,我们就永远无法真正理解他们在情感上的困扰。这种理解的很大一部分必须来自对我们的动物同伴的研究。我们可以设想这样一天,像抑郁症这样的心理疾病可以通过运用我们对积极情感的知识来治疗,以重新平衡被消极情感压倒的心灵。当然,这也需要协同的人际互动,特别是当我们发展新的、更有效的心理治疗实践时(例如,参见本书最后几章)。总之,我们的主张是,如果没有对动物大脑和心智进行适当的、理论指导的研究,就无法获得对情感的生物学理解。这可能会让许多人感到惊讶。但如果仔细思考所有相关的科学和伦理问题,情况必然如此。

无论如何,当我们研究脑心(BrainMind)时,我们面对的不仅仅是大脑回路和分子,还有从这些神经物理基质中产生的复杂感受质地如何帮助创造心理生活。要理解各种精神障碍,我们必须科学地面对情感体验的本质。我们不能从”抑郁症”的诊断标签直接到达对这种神经-心理现象的完全基于大脑的理解,除非我们问:“为什么抑郁症会痛苦?”以及更准确地说:“这是什么样的痛苦?”

“从大脑中删除心智”的倾向有着悠久的历史——它有两个主要分支。一个分支是二元论(dualism),这是一种相信存在两个本体论领域的信念:非物质的与物质的并存。二元论是古希腊人思想的组成部分。在过去四个世纪中,它最著名的支持者是哲学家勒内·笛卡尔(1596-1650),他在最近之前有许多追随者。历史的第二个相关分支源于一场科学运动,这场运动兴起于十九世纪后期一群致力于现代化医学课程的革命性德国医生群体,那时科学家对神经系统还知之甚少。让我们逐一审视这些论点。

在笛卡尔的著作之前,二元论已经被许多学者接受了几个世纪。它是古希腊人思想的组成部分,他们通常认为非物质现实比物质世界更重要。柏拉图(公元前424-348年)认为”形式”(forms)——非物质的概念性现实——捕捉了物质现实的真正本质。例如,人们可以在单个物体中看到美,但要理解美的本质,就必须将美理解为一种”形式”,一种存在于所有个别美的实例之上和之外的概念。因此,对柏拉图来说,物理现实只是终极非物质现实的反映:理想形式的现实。

亚里士多德(公元前384-322年),古代伟大的生物学家,提出所有生物都赋有灵魂(soul),他将其视为不是个人的灵魂,而是一种解释物理世界变化的非物质自然力量。例如,幼苗的灵魂将解释其成长为树的潜力。现在我们认识到这些原因来自遗传。圣奥古斯丁(354-430),基督教最有影响力的早期思想家之一,相应地将灵魂描述为一种特殊的物质,赋有理性,有助于统治身体。笛卡尔给奥古斯丁传播的亚里士多德思想赋予了特别宗教化的诠释,可能至少部分是出于政治原因(他不希望像伽利略那样被教会审查,酷刑的威胁使这一点具有深刻意义)。他将非物质力量理解为个人意识,他将其描述为上帝精神在人类心智中的表达。通过这种方式,上帝的非物质精神决定了人的行为。

笛卡尔以不同的眼光看待动物。他不认为它们是有意识的生物,因为他相信上帝不会在如此低等的生命形式中显现他的神圣精神。他将动物视为不过是活的机器,没有神圣火花的生物。这种观点导致了对动物的不人道实验(例如,没有麻醉的活体解剖);它们的抗议声音和逃跑努力被视为不过是缺乏任何意识体验的反射反应。只有人是有意识的存在,人的意识是上帝神圣领域的一部分。因此,人的意识决定了他的行为。为了使这个牵强的想法奏效,亚里士多德的灵魂和笛卡尔的人类神圣心智必须被视为受非物质力量控制,这些力量也决定了物理世界的行为。亚里士多德的理论解释了所有生物的变化,笛卡尔的理论特别解释了人类的行为。

不可物质的存在领域这一概念也出现在古代希波克拉底医学中,该医学信奉活力论(vitalism)。活力论遵循亚里士多德关于不可物质力量导致物质世界变化的信念。根据希波克拉底的观点,生命力量创造了疾病和健康(Smith, 1979)。希波克拉底(约公元前460年-约公元前370年)被称为医学之父,因为他将疾病归因于身体状态,而不是归因于神秘力量。然而,尽管他拒绝完全以神秘主义作为医学基础,但他仍然是一个二元论者;他坚信不可物质的活力论力量的存在。他认为四种基本的身体体液(humors)或液体(黄胆汁、黑胆汁、黏液和血液)是决定健康或疾病的生命力量的物理表现。在他看来,这些体液的稳定平衡会带来健康,而所有疾病都源于失衡状态。在中世纪,这种思维方式被扩展到情绪气质,出现了胆汁质(易怒)、抑郁质(悲伤)、黏液质(冷漠和恐惧)以及多血质(快乐)性格的概念。

前现代欧洲时代的医学干预主要是为了重新平衡体液,这反过来意味着控制身体和心灵的不可物质生命力量被带入平衡状态(Smith, 1979)。例如,人们认为葡萄酒可以通过促进血液和多血质水平来抵消过多的黄胆汁。柑橘类水果被认为可以减少黏液,等等。在最糟糕的情况下,希波克拉底原则促使医生给患者放血或施用藜芦等毒药,引起呕吐和腹泻。除了可能的有益安慰剂效应外,这些干预措施很可能经常伤害患者或根本不起作用。

在希波克拉底时代,医学科学是一种粗糙的工具,特别是因为国家禁止尸检。希波克拉底对身体的内部运作知之甚少。尽管如此,希波克拉底原则统治医学超过两千年。然而,文艺复兴之后,科学进步开始削弱人们对希波克拉底理论的信心。显微镜等现代发明使科学家了解到某些疾病是由微生物引起的,而不是由体液失衡引起的。但变革总是缓慢且不受欢迎的。直到十九世纪中叶,一群致力于实证医学的欧洲大陆医生(由卡尔·路德维希[1816-1895]、埃米尔·杜布瓦-雷蒙德[1818-1896]、赫尔曼·冯·亥姆霍兹[1821-1894]和恩斯特·冯·布吕克[1819-1892]等知名人士领导—他们都在某种程度上对大脑感兴趣)组成了一个志同道合的医生-科学家团体,后来被称为柏林生物物理学俱乐部(Greenspan & Baars, 2005)。他们拒绝了与现代物理学关于疾病的发现不符的希波克拉底四体液理论。

柏林生物物理学俱乐部也普遍拒绝活力论。他们拒绝所有被假定支配身体功能的神秘力量的存在。这些杰出的科学家坚持认为,非物理力量无法接受科学审查,因此人们无法知道关于它们的主张是否真实,甚至无法知道它们是否真的存在。出于这些原因,柏林生物物理学俱乐部的成员在科学中果断地放弃了二元论。对他们来说,科学必须植根于对物理世界的研究。

这些革命性的医生满足于对物理身体进行实验,并根据他们的观察构建机械论理论。但他们并不将自己的理论视为凌驾一切的不可物质真理。科学理论只是被视为对现有证据的最佳解释。事实比理论更重要。原则上,面对矛盾的证据,理论总是可以被推翻的。

这场革命运动迅速成功地在坚实的科学基础上建立了新的、严格的医学课程。俱乐部的胜利导致了基于证据的医学方法,这仍然是医学教育的基础,直到今天。然而,在心理学中,反活力论采取了一种特殊形式。如何从生物物理学角度研究心灵?由强大的行为主义运动提出的临时性前神经科学解决方案—该运动统治学术界直到二十世纪最后二十五年,并且在神经科学中尚未消亡,特别是在行为神经科学中—是意识并不重要。行为主义者选择只研究大脑功能的外部可观察维度(即行为,以及行为作为”反应”所对应的传入”刺激”)。行为主义者最重要的工具是他们称为无条件刺激(UCS)和无条件反应(UCR)的实体—比如电击和由此产生的僵住行为(见第5章和第6章)—这些工具诱导动物快速展示习得的应对策略。通过这种方式,行为主义者能够绕过大脑的”黑箱”(Skinner, 1938),从而绕过心灵。他们似是而非地将从可观察行为和其他科学数据推断心理力量(任何类型的)等同于被否定的活力论力量概念。因此,他们认为无法以任何科学方式研究心灵本身的实际本质。于是心灵不复存在,至少对于二十世纪科学心理学中的大多数研究者而言是如此,尤其是在动物研究的背景下讨论时。

哲学中的实证主义运动将所有概念的严格定义(实证主义)视为建立坚实科学的唯一途径。伟大的语言哲学家路德维希·维特根斯坦(1922/1981)在其《逻辑哲学论》中,通过其著名论断”当答案无法用语言表达时,问题也同样无法表达”(命题6.5),为对心智研究的无情唯物主义挑战提供了”决定性”的支持声明。由于心理特质不可能用清晰的、可操作化的科学语言来表达,人们面临以下困境:“即使所有可能的科学问题都得到了解答,生活的问题仍然完全未被触及。当然,这时就不再有问题了,而这本身就是答案”(维特根斯坦,1981,命题6.52)。

关于维特根斯坦更多的怀疑论指导,请参见[第13章]结尾。令人感慨的是,在第二次世界大战的人类悲剧之后不久,这位一生大部分时间饱受情感折磨的维特根斯坦,在其《哲学研究》中为心理生活的研究提出了一个更为宽容的愿景——在这个愿景中,我们的相对主义语言游戏占主导地位,导致了心理学中强大的社会建构主义运动,这一运动至今仍然兴盛。

当然,活力论和心智是截然不同的。活力论提出存在一种基本的非物理现实。活力论的力量被设想为没有任何生物学前因或物理基础。相反,它们被认为是决定身体健康的无形力量。另一方面,心智具有明确的生物学前因,毫无疑问是物理大脑的一种属性。它不是一种脱离实体的自然力量。它是一种大脑功能,因此可以像任何其他生物学事实一样,用正常的科学方法来研究。我们所需要做的就是继续进行这项艰难的工作,这正是情感神经科学(Panksepp, 1998a)领域的研究者所寻求做的。由于神经科学的进步,这终于成为一个可行的项目。

不幸的是,柏林生物物理学俱乐部的一些边缘成员未能理解这些区别。生理学家雅克·洛布(1859-1924)在美国工作,先是在布林茅尔学院,然后是芝加哥大学,最终到了洛克菲勒大学(当时称为”研究所”)。在芝加哥大学期间,他影响了约翰·B·华生(1878-1958),后者最终成为”行为主义之父”。在哈佛,B·F·斯金纳(1904-1990)也被洛布的思想所说服。华生和斯金纳在洛布的启发下,共同制定了一种新的、方法论上严格的——并最终成为教条式的——激进行为主义。

他们是许多心理学家的英雄,尽管他们将”心智”从课程中剔除。在某种程度上,他们之所以成功,是因为现代科学的笛卡尔基础,即深刻的怀疑论。让我们回忆一下,笛卡尔通过怀疑一切来开始他的哲学。他很容易想象他周围的世界不过是一场梦或幻觉。他认为怀疑逻辑和数学的现实性没有问题,因为他相信邪恶的恶魔可能在控制他的推理。他唯一不能怀疑的是他在怀疑,这导致了他从无限怀疑中的救赎:唯一无可辩驳的证据——我思故我在。因此,怀疑论成为科学领域的通行货币。“向我证明”成为口号,尽管在二十世纪科学中已经清楚,没有科学证明,只有数学和逻辑证明。由于科学的本质,它必须基于证据的分量。从这个角度来看,本书的主要论断对于那些遵守科学规则的人来说应该是一个好消息:大量事实表明,其他哺乳动物确实具有情感体验,我们都拥有非常相似的初级过程情绪的神经基础。但就这一重大问题而言,对许多神经科学家来说,他们对怀疑论的热爱仍然超过了对证据分量的理性权衡……以至于几乎没有关于这个话题的讨论,至少在行为神经科学家中是如此,而他们拥有将这些问题推向经验解决方案的最佳工具。

因此,行为主义的奠基者们——这些对心理科学中任何心理构念(mental construct)必要性持极端怀疑态度的人——为行为分析带来了新的复杂程度,这为心理学领域提供了此前缺失的严谨性。他们给了我们第一个有前景的方法来分析习得性行为变化的原因——即学习。他们为科学家提供了能在实验室中可靠地产生行为变化的工具。但为了实现这一目标,他们觉得必须拒绝所有对内在情绪和动机过程的引用。华生(Watson, 1929)最初对情绪感兴趣,但他认为智力能力,独立于任何气质问题,是在没有多少先天功能影响的情况下习得的。他著名的声明是:“给我一打健康的婴儿,体格健全,以及我自己指定的世界来抚养他们,我保证随机选一个,把他训练成我可能选择的任何类型的专家——医生、律师、艺术家、商业领袖,是的,甚至是乞丐和小偷,不管他的才能、倾向、趋势、能力、职业和祖先的种族如何。”斯金纳(Skinner)走得更远。他从一开始就鄙视新行为科学中的情绪概念,并著名地宣称:“’情绪’是我们通常归因行为的虚构原因的绝佳例子”(Skinner, 1953)。奇怪的是,这两位科学家都不认为心理学必须参与大脑研究才能成为一门完整的科学,但那是在神经科学成熟为理解生物体行为的最重要科学学科之前很久的事了。

因此,意识体验——特别是情感体验——对这些激进的行为主义者来说毫无意义。他们忽视了达尔文关于动物行为提供其情感状态指示的建议,也忽视了威廉·詹姆斯(William James)的信念,即情绪感受不是在情绪行为之前唤起的,而是随之而来(或与之相同)的表达。从某种意义上说,这就是本书的信息,但它只是认识到是大脑的情绪-行为系统承载情感信息,而不是外周身体的情绪行为。这不是一个小的区别,因为即使达马西奥(Damasio, 1994)也被类似的皮层情绪感受观点所吸引。

所有这类思考,对行为主义者来说,都”只是空谈”。行为主义者也忽视了爱德华·桑代克(Edward Thorndike, 1874-1949)提出的原始的、著名的”效果律(Law of Effect)“的措辞,他是最早系统研究动物学习的心理学家之一。桑代克的原始版本坚持认为动物体验到”满意”和”不适”的感受,这不仅驱使它们表现出偏好和厌恶,而且还指导它们的学习。原始的”效果律”实际上是一个”情感律(law of affect)“。行为主义者拒绝了这一方面。以下是桑代克确切提出的内容:

对同一情境做出的几个反应中,那些伴随或紧随动物满意[强调添加]的反应,在其他条件相同的情况下,将与该情境更牢固地联系起来,因此当它再次出现时,它们更有可能再次出现;那些伴随或紧随动物不适[强调添加]的反应,在其他条件相同的情况下,将削弱它们与该情境的联系,因此当它再次出现时,它们不太可能发生。满意或不适[强调添加]越大,这种联结的加强或削弱就越大。(Thorndike, 1911, p. 244)

行为主义者没有使用像满意和不适这样的主观词汇——这些词暗示着伴随着感受基调(feeling tone)的有动机的心理状态——而是用更客观的术语替代,指的是外部可观察的事件:奖励和惩罚(或在学习的语境中使用时的强化(reinforcements))。他们认为所有行为都是基于奖励和惩罚的心理上无法定义的方面来习得的。他们明确选择忽视大脑中的情感变化赋予奖励和惩罚事件控制行为的力量这一可能性。行为主义者没有对奖励和惩罚通过在大脑内产生体验而起作用这一可能性保持开放态度,而是纯粹从操作术语(operational terms)来定义”强化”——从世界上的物体在一个方向或另一个方向”强化”行为变化的能力来定义。直到今天,我们仍不知道”强化”是否是一种特定的非情感性大脑功能,还是仅仅是一个用来描述我们如何通过系统地操纵控制动物感受的大脑系统来训练动物的词汇。

有一件事是确定的,动物确实会可靠地努力获得奖励并避免惩罚。人类也是如此。人类和动物都出于情感”原因”做这些事情,这正是行为主义者无法接受为科学上可行的,因此也是可信的,他们的偏见一直传承给行为科学家直到今天。很少有人选择质疑这些假设。由于对情感和动机状态(如饥饿和口渴)的引用不被接受,因此不被允许,这些概念从大多数心理学话语的词汇中消失了。第三人称客观语言成为新行为主义领域的通行货币;第一人称主观语言实际上被禁止出现在科学话语中。这适用于对动物和人类的讨论。但现在,值得庆幸的是,在我们这个开明的时代,这项禁令已经解除。或者说真的解除了吗?事实上,在20世纪70年代初的认知革命之后,行为主义偏见在很大程度上被大多数人更隐晦地保留了下来,而且它仍然是许多研究动物行为的人的主流观点。似乎受过教育的公众并不了解这一事实。我们希望本书能改变这种状况,揭露行为主义原教旨主义的这种残余本质:一种只对在特定传统中受过教育的人才有意义的时代错误,本身并没有任何内在意义!它目前仍在阻碍关于动物大脑和人类心智的心理功能,尤其是情感功能的丰富讨论。

有趣的是,没有迹象表明柏林生物物理学俱乐部的成员会反对研究感觉或意识,仅仅因为它们不是容易研究的身体过程。如果病人抱怨疼痛,19世纪的现代医生肯定会认真对待他们的主张,并试图发现疼痛的生理原因。然而,疼痛的体验不仅仅是一个无意识的物理实体。它是一种物理心理状态,一种现象体验。它是主观的,但它是真实的——大脑的一个生理过程。疼痛有原因,也有影响。它帮助我们生存。因此,即使它是主观的,它仍然值得科学考虑,用于诊断人类和动物的身体损伤和疾病。也许最重要的事实是,疼痛不仅由身体功能障碍引起;它也由大脑中的神经活动引起(实际上是产生或构成的)。尽管疼痛定位于特定的身体部位,但这种体验并不包含在它发起和心理上似乎存在的地方,尽管一些哲学家有不同看法。事实上,据我们所知,大脑将疼痛的感觉投射到身体被表征的神经空间上。有时疼痛(例如,神经性疼痛)主要是由于神经组织的内部刺激性。无论如何,疼痛是大脑的一种属性,它不是在大脑之外的身体中体验到的东西。

古人不确定大脑是否是心理事件的基质。柏拉图和希波克拉底认为是,但亚里士多德认为情绪源于心脏。然而,早在柏林生物物理学俱乐部重振医学科学之前,一些研究人员就已经接受了将对物理大脑的研究作为更好理解心智功能的手段。在具有现代观点的伟大历史先驱中,有托马斯·威利斯(Thomas Willis,1621-1675),一位详细解剖大脑的英国医生(如他1664年的《脑解剖学》所述),随后发表了一篇关于大脑病理学的论文,以及另一篇关于医学心理学的论文:《关于野兽灵魂的两篇论述》(Two Discourses Concerning the Soul of Brutes,1672)。威利斯试图描述心理变化如何与大脑功能相关,同时没有放弃身体的经典体液控制情感气质的想法。到19世纪之交,颅相学家弗朗茨·约瑟夫·加尔(Franz Joseph Gall,1758-1828)和他的弟子约翰·加斯帕·斯普尔茨海姆(Johann Gaspar Spurzheim,1776-1832)进行了更精细的大脑解剖,使人们普遍接受了心智从大脑活动中产生的观念——尽管加尔和斯普尔茨海姆将人格与颅骨形态(颅骨上的”隆起”)联系起来的实用方法是失败的。颅骨形状被错误地认为能准确反映潜在大脑区域或”心理器官”的大小,但这个猜想被认识为一个可耻的过度简化还需要一些时间。无论如何,到19世纪中叶,许多神经系统学者已经准备好摒弃二元论,将大脑设想为心智的器官,正如许多医生准备好抛弃医学迷信并使医学科学现代化一样。

尽管柏林经验主义医学圈子的大多数成员并不关注情感问题,但值得注意的是,伊万·巴甫洛夫(俄国人,开创了系统性条件反射研究方法)师从卡尔·路德维希,而西格蒙德·弗洛伊德(维也纳人,心理治疗之父)师从恩斯特·冯·布吕克。巴甫洛夫在研究狗的自主神经反射时从未忽视情感。他认识到情感的力量,特别是在他的实验室被涅瓦河洪水淹没,差点淹死他的狗之后。他的许多狗随后表现出我们现在所说的创伤后应激障碍(PTSD)。当然,弗洛伊德将情感作为其过早抱负的核心(当时脑科学还不够成熟),试图创建一种名为精神分析的科学深层心理学。弗洛伊德最终放弃了脑科学研究,发展出一种基于情感的精神分析元心理学,但他承认它缺乏”科学的硬性标志”(Freud, 1895/1968)。

柏林生物物理学俱乐部的成员可能会接受一种根植于脑科学的情感心智理论。事实上,在十九世纪确实有学者,如查尔斯·达尔文和威廉·詹姆斯(1842-1910),对情感和意识持有相当现代的观点(Darwin, 1872/1998; James, 1892)。这两位伟大思想家都没有享受到现代脑科学的成果。事实上,直到今天,大多数关于情感的心理学研究似乎很少关注底层的初级加工(primary-process)神经细节,而三级加工(tertiary-process)细节目前几乎无法获得,尽管我们可以通过现代脑成像技术估计感兴趣的区域及其相互作用。与精神分析等经典”纯心理学”理论的追随者不同,目前有几个新运动,包括神经精神分析(neuropsychoanalysis)(见 www.npsa.org),它们提供了心理和神经分析的明智结合。然而,很少有人追随沃尔特·赫斯(1881-1973)等先驱的脚步,他是1949年诺贝尔奖获得者。赫斯首次证明,通过电刺激下丘脑的特定区域,可以在猫身上激发完整的初级加工愤怒行为以及相应的自主神经反应(完整总结见Hess, 1957)。

也许赫斯在心理学界追随者寥寥,是因为他避免谈论他所激发的动物的情感感受。像他那个时代的其他人一样,他选择将这种电刺激诱发的愤怒表现称为假性愤怒(sham rage)。在退休后,他承认对自己过于胆怯感到遗憾,没有忠于自己的信念,没有声称他的动物确实感受到了真正的愤怒。他坦白这样做是因为他担心这样的言论会招致强大的美国行为主义者的攻击,他们可能因此也会边缘化他更具体的科学发现。他在最后一本书《心智的生物学》(The Biology of Mind)(1964)中试图在一定程度上纠正他的”错误”,但这部作品影响甚微。尽管如此,他至少提供了可以为心理学提供神经生理学基础的数据,这是威廉·詹姆斯和查尔斯·达尔文都会非常欣赏的。

行为主义统治学术心理学约50年,直到二十世纪后三分之一时期才逐渐失去影响力,当时认知革命(cognitive revolution)重新确立了心智研究的科学合法性。受计算机发展的启发,认知科学家认为心智就像一台活的计算机,使人类和动物能够计算偶然性并做出指导行为的决策。心智的计算理论(Computational Theory of Mind)由此诞生,据推测,这也可以在没有脑研究的情况下被理解。特别令人感兴趣的是无意识或先天认知能力的概念,例如诺姆·乔姆斯基的假说(1968),即人类儿童对所有语言共有的基本语法结构具有先天知识。然而,在大多数情况下,认知科学关注的是信息处理的机制——感知和学习——而不是活体心智的内生性和生成性特性。认知革命主要关注心理活动中最接近计算机软件的那些方面——心智的”信息处理”部分——因此直到最近才开始涉及情感、动机和情绪问题(Gardner, 1985; Panksepp, 1988)。此外,如前所述,认知革命主要关注人类的认知,因此在动物研究领域,行为主义仍然占据主导地位。只有少数科学家,如哈佛大学的唐纳德·格里芬(2001),推动动物行为学领域在思维上变得更加开放,但他主要关注认知领域,而从神经科学角度来看,这比情感问题更难解决。

公平地说,行为主义者的目标是创建一种高度可重复的科学,研究者可以明确”行为控制”的变量(这个术语用于指定将习得行为引导到可预测方向所需的精确环境条件)。他们中的大多数人从未真正声称要理解控制动物行为的基本机制。在他们有限的领域内,他们只是想在良好控制的环境中明确和预测动物的行为方式,而不是在它们自然状态下的真实世界中(那是动物行为学家的领域)。因此,他们建造了人工隔间(斯金纳箱),在那里动物外部环境的每个方面都可以被控制和系统地操纵。行为主义者根本不关心这些生物体内部发生的未观察到的事件,并且他们不相信这些事件能对行为的科学理解做出贡献。然而,悲剧在于,一旦神经科学成熟,许多此类事件,甚至是情感事件,都可以被科学研究。但行为神经科学家在很大程度上对研究它们不感兴趣,实际上是抵制的。大脑功能中具有深刻心理意义的方面,例如情绪的初级加工本质,在此时已成为可解决的科学问题,却被忽视和有意忽略。因此,神经科学家未能处理情感感受这一主题,直接源于行为主义的寒蝉效应。在动物研究中,这种情况至今基本未变。

现代神经科学革命始于大约40多年前,随着研究大脑工作方式的奇妙新程序的发展,最终形成了今天的神经成像设备,使研究人员能够观察活体(在活生物体中)人类大脑在执行各种活动时内部发生的情况。许多被这项神奇新技术所吸引的人接受的是行为或认知传统的教育。前者不接受情感感受作为其研究计划的一部分。后者倾向于将情感感受视为认知过程的一个子集,这至少在大脑组织的初级加工层面是一个重大错误,而这正是我们在这里主要关注的。认知是由感知、学习和更高的大脑功能创造的。原始情感是生存的祖先工具,具有用于各种”低级”大脑功能的专用回路。尽管人类的认知心智功能现在被普遍接受为事实,但大多数从事动物研究的研究人员仍然坚持行为主义学说,并会忽视、否认或对动物情感生活的存在保持不可知论态度。

如前所述,某些动物行为学家在认知动物行为学的旗帜下,确实开始思考动物的潜在心智能力(Griffin, 2001)。但通常大多数人避免讨论情感问题,很少有人从事情感大脑研究。这就是导致现代神经科学倾向于拒绝其他动物情感存在,因而拒绝系统科学研究的思想脉络。这第一条思想脉络植根于错误的古老信念,即心智是生机论的——它是一种独立的、非物质的力量,无法被科学审视。如前所述,这种将意识等同于生机论的观点是不正确的。初级加工心智——内在进化价值的体验——是大脑的一种功能,可以像任何其他生物功能一样进行科学分析(实际上,就像自然界中任何其他推断的功能或过程一样,例如物理学中的重力或量子粒子的活动)。

另一条思想脉络,说服神经科学家拒绝或忽视其他动物的情感问题,其根源在于19世纪后期,当时威廉·詹姆斯和卡尔·兰格(1834-1900)独立且几乎同时发展了一种外周反馈情感理论。他们将情绪行为(如逃离可怕情境)视为一种自动的、反射性的身体反应,本身没有情感。他们提出,关于这些身体反应的信息随后被反馈到大脑的思考和观察部分,即新皮层,后者在认知上体验情绪。因此,更高的大脑功能被认为产生了情感体验(Damasio, 1994; James, 1884/1968; Lange, 1885; LeDoux, 1996)。所以你不会因为害怕而逃离挥舞刀子的小偷;相反,你之所以感到害怕是因为你在逃跑,这创造了你身体感觉的各种变化,由更高的大脑功能”读出”。公平地说,我们要指出,心理科学中心智的伟大捍卫者威廉·詹姆斯也注意到,所有本能都有一种感觉,并且感觉和情绪反应是同时发生的(这是我们在这里捍卫的立场)。

尽管现在有科学证据表明,情绪行为的表演可以产生微弱的情感感受变化(Clynes, 1977; Schnall & Laird, 2003; Stepper & Strack, 1993),并且这种效果也可以通过人类大脑内的情绪动作意象获得(Panksepp & Gordon, 2003),但几乎没有证据表明,情绪动作期间的强烈情感感受需要从外周身体向大脑的反馈。相反,大多数证据表明,原始的情绪感受是由大脑组织直接产生的,实际上是由那些产生本能情绪动作的回路产生的。这并不意味着来自身体的输入没有影响。它们确实可以增强或削弱大脑内产生的感受。但它们在产生我们情绪感受的特定方式上并不起决定性作用。无论如何,120年前提出的James-Lange理论的经典解释,仍然是那些对大脑皮层下区域知之甚少的人所青睐的情绪产生方式的观点。

直到今天,还没有坚实的实验证据支持James-Lange理论的传统版本。然而,数据支持威廉·詹姆斯关于初级过程情绪的另一种推测——本能动作具有感受成分——而他的传统皮层读出理论可以帮助我们理解大脑如何理解其情绪。因此,根据我们目前的知识,大脑以两种方式产生情感:大脑的较低部分可以产生特定的情感感受,准确地发出身体需要什么(内稳态和感觉情感)以及大脑需要什么(情绪情感)的信号。然后我们的高级大脑以各种各样独特的认知方式处理这些心理力量,这通常为”人间喜剧”增添了趣味。此外,所有感受都有一个唤醒强度维度,这通常是许多不同感受所共有的。

然而,还应该认识到,大脑和身体有许多唤醒系统,包括一个主要的应激轴(垂体-肾上腺系统),如果在没有真正的情绪被唤起的情况下激活这些系统,那么人们会倾向于根据环境所促进的情绪场景来解释这种唤醒(Schacter & Singer, 1962)。一般唤醒本身并不构成情绪。一个人还必须以多种方式感到好或坏,这些方式对应于各种本能的表演冲动。当某人生气时,他可能想打某人。在皮层下初级过程层面,打某人的冲动同时伴随着愤怒的情绪感受。这就是迄今为止数据所显示的。但我们还需要指出,每一个科学事实总是有多种解释。科学的目的是在这些解释中进行筛选。这就是为什么去皮层实验如此重要,它表明情绪感受在大脑上层(新皮层)区域遭受大规模损伤后仍能存活。

如果您对我们上述关于James-Lange”身体反馈”情绪理论的观点概要感到满意,可以随意跳到下一节,该节专门讨论安东尼奥·达马西奥的有影响力的观点。但如果您对更详细的讨论感兴趣,请继续阅读……

尽管我们不赞同James-Lange反馈理论(或其现代”读出”后代),但我们是詹姆斯的崇拜者。如前所述,将外周身体骚动”读出”到高级大脑区域的概念并不是他关于情绪的唯一理论观察。在我们看来,他还更正确地提出,每一个本能情绪反应都伴随着特征性的感受。如果他知道这种本能反应是由独特的大脑回路产生的,他可能会推测没有必要假设一个认知”读出”来产生情绪感受,尽管沉浸在我们的感受中,甚至通过我们的意识觉察能力来修改它们,确实是我们高级认知装置的一部分。这就是为什么情绪调节如今在心理学中是一个如此受欢迎的话题(Gross, 2009),对心理治疗也非常重要。无论如何,正如我们将在本书中论证的那样,原始的情绪感受是皮层下回路的一部分,该回路也产生情绪行动准备。由于思想史的沉重负担(考虑激进行为主义的案例),詹姆斯理解情绪感受的另一种方法直到最近才得到充分发展(Panksepp, 1982, 1998a, 2005a)。

我们现在知道,来自身体的反馈总体上不可能是感受产生的主要来源。脊髓高位损伤导致没有来自损伤水平以下的躯体感觉输入的四肢瘫痪患者,基本上具有正常的情绪感受(Borod, 2000)。当然,他们的脊髓损伤保留了功能性自主神经,如迷走神经,以及可以影响各种大脑区域的血液中循环的内分泌因子。因此,特别重要的是要注意,即使是脊髓高位横断或产生”闭锁综合征”类型的脑干损伤的个体——只能移动(因此用)他们的眼睛或脑电波进行交流的人——仍然有情绪感受(Bauby, 1997; Birbaumer, 2006; Laureys et al., 2005),尽管身体感觉输入相当显著地减少了。

沃尔特·坎农(Walter Cannon, 1871-1945)是哈佛大学研究外周自主神经系统的生理学家,他提出了许多反对詹姆斯-兰格情绪观点的有力论据,并主张情绪性是大脑的内在功能。坎农指出,许多自主神经反应需要时间发展,不能足够快地反馈到大脑以产生即时的情感反应(Cannon, 1927)。他得出结论,情感不是反馈的问题,而是从大脑本身产生的。保罗·麦克莱恩(Paul MacLean, 1913-2007)是一位医生,他首先通过提出人脑中古老哺乳动物层的概念——“边缘系统”(limbic system)——来更详细地从进化角度发展这一想法,该系统负责基本的社会情绪。麦克莱恩在20世纪50年代和60年代开始对癫痫患者的情绪变化进行深入的大脑分析,随后开发了性行为和各种其他社会展示的动物模型(70年代和80年代)。凭借相当丰富的想象力,麦克莱恩(1990)设想了情绪性(包括情感体验)如何与边缘系统中的各种原始结构相关联。事实证明,麦克莱恩并没有掌握所有正确的细节(谁能做到呢?),为此他受到了各种”少壮派”的不公正批评(关于反驳,见Panksepp, 2002)。例如,麦克莱恩认为海马体是最重要的情绪大脑结构之一,但事实并非如此。正如我们将在[第6章]中看到的,海马体对记忆形成非常关键:自传体记忆的编码和我们空间环境的映射。不过,它也促进对恐惧事件发生地点的学习,海马体的腹侧部分在情绪学习中相当重要,特别是与空间相关的问题,如位置条件反射。然而,人们也可以唤起某些强烈的情绪,例如,通过局部注射催产素(oxytocin)到海马体可以轻易使大鼠产生勃起(Melis et al., 1986)。

然而,缺乏证据并不是一些研究者拒绝皮层下边缘大脑产生原始情感体验这一观点的主要原因。一些研究人员极其不喜欢哺乳动物”情绪大脑”概念(即边缘系统)在解剖学上的不精确性,一些人也拒绝接受情感体验可以直接从皮层下系统的活动中产生的观点。事实上,如前所述,大多数情绪学者仍然更倾向于詹姆斯-兰格的观点,即情感是从更高的大脑皮层区域产生的,在那里情绪行为被新皮层解读。

在现代”解读”理论发展的同时,本书的资深作者正在发展基于进化的跨物种”情感神经科学”(affective neuroscience)概念,详见早期的一本书(Panksepp, 1998a)。麦克莱恩和潘克塞普的方法有很大的趋同性,尽管潘克塞普在职业生涯开始时就开始发展情感神经科学,而麦克莱恩在职业生涯末期越来越倾向于动物神经科学模型。同时且独立地,两人都对理解大脑的社会-情绪网络产生了兴趣——特别是分离痛苦、社会联结和嬉戏。两人都是坎农和达尔文的追随者,因为他们认识到情绪感受是不同大脑网络中特定活动的直接反映,而不是外周反馈或更高大脑的解读。根据这一逐渐成为少数派立场的替代观点,古老的情感大脑被设计为本质上以情感-本能的无条件反应来预测生活挑战事件,这有助于相应地引导习得行为和思维。

尽管现代解读理论在许多细节上与詹姆斯-兰格模型不同,但原则仍然相同:大脑的情绪状态是对较低大脑或身体过程的更高大脑反应或反映。著名的神经科学家强烈主张,我们与其他哺乳动物同源共享的古老皮层下大脑区域不具有内在的情感属性(Damasio, 1999; LeDoux, 1996; Rolls, 2005)。顺便说一句,当本书准备付印时,达马西奥(Damasio, 2010)做了180度大转弯,明确认识到皮层下功能在心智构建中的重要性,尽管他仍然认为情绪感受存在于高级皮层区域。就现代神经科学导向的解读理论家对情感(情绪的感受维度)表达的兴趣而言(这种情况很少见),他们倾向于得出这样的结论:情感体验仅在无意识的情绪信息被大脑的认知-思维部分(特别是新皮层)解读时才会产生。这导致了当前关于情绪感受和所有其他形式的现象意识的最流行观点,即它们只是更高认知过程的一种变体。用我们的术语来说,认知科学家中的主流观点是情绪感受是大脑的三级过程。有些人甚至认为没有基本情绪——所有情绪最终都反映了更高的概念行为(Barrett, 2006)。虽然这对于三级过程情绪可能是正确的,但这种观点忽视了来自人类的大量可用行为证据(Izard, 2007)和所有哺乳动物基本情绪的跨物种神经证据(Panksepp, 2007d, 2008a)。(新期刊Emotion Reviews的一整期以及最近的一篇专著[Zachar & Ellis, 2012]都专门讨论了这个话题。)

我们将跳过心理学在过去几十年中关于情绪的大部分理论探讨,因为其中很少是基于对大脑的理解。然而值得注意的是,达尔文关于情绪身体表达的开创性著作《人类和动物的情绪表达》终于在1970年代和1980年代被研究者Paul Ekman和Cal Izard重新引入现代科学。他们延续了基本情绪理论(basic emotion theory)的传统,这一理论由他们的导师、临床心理学家Silvan Tomkins开创,他鼓励他们研究人类固有的情绪行为模式,这些模式在发育过程和跨文化中都可复制,尤其体现在面部表情中。Ross Buck和Robert Plutchik等人在不同方向上发展了基本情绪理论,特别是制定了新的内省和临床测量方法。事实上,在这一时期只有少数心理学家愿意讨论基本情绪感受的本质。其中突出的”反叛者”包括前面提到的Silvan Tomkins(1962, 1963),以及最近的社会心理学家Ross Buck(1999)。尽管心理治疗师长期以来一直认识到情绪感受的重要性,但目前越来越多的临床医生正在以新的方式关注情绪,以帮助建立情感健康(例如,见Fosha等人,2009a; Greenberg, 2002)。我们不会详细介绍这些有影响力的心理治疗师的观点,因为他们的工作没有聚焦于对潜在大脑机制的理解,但他们对新情绪动力疗法演变的影响将在第十二章由Panksepp进行情境化阐述(即,年轻的作者不希望与这些观点有关联)。

我们现在简要描述由著名神经科学家提出的三种现代读出理论(read-out theories):Antonio Damasio(1994, 1999)、Joseph LeDoux(1996)和Edmund Rolls(1999, 2005)。尽管我们不同意他们关于情感基础的观点,但我们钦佩他们令人印象深刻的实验贡献。显然,在下面的简述中,我们无法充分展现他们出色实证工作的细节——但每个人都在上述引用的专著中详细阐述了这些成就。我们还想强调,我们在下文中关于Damasio观点的描述在本书写作期间已经有些过时,因为他接受了皮层下对情绪感受和意识的强大贡献,这与Panksepp三十年来倡导的观点相当一致。然而,仔细阅读表明,Damasio仍然认为情绪感受主要是由高级感觉过程构建的。因此,鉴于这一及时的发展(Damasio, 2010),我们保持我们的论述不变,特别是因为我们的目的只是传达主流的历史观点,而Damasio是强化这一观点最有影响力的人之一。

我们认为这些科学家关于初级过程(primary-process)情绪感受的观点并未得到充分发展。事实上,很少有人强调大脑和心智的进化分层。因此,对我们来说,他们关于情感体验的主张常常似乎偏离了方向,尤其是涉及其他动物时。但我们也不希望彼此误解。我们怀疑这些受人尊敬的同事可能一直在指基于学习的次级过程情绪(LeDoux和Rolls)以及当认知和基本情绪结合成复杂混合物时产生的三级感受(Damasio)。这些研究人员在很大程度上忽视了进化而来的初级过程情感的可能性。我们在本书中的主要关注点是那些构成人类情绪基础的古老感受的本质。为了勾勒该领域的现状,我们现在简要总结这些著名的当代情绪研究者的”经典”方法。

Damasio对情感过程进行了一些出色的人类大脑成像研究(Damasio等人,2000),他提出了一种詹姆斯-兰格(James-Lange)类型的事件序列,这一序列先于情感的出现。他提出存在两个主要映射(maps),其中一个(原始自我, protoself)存储关于身体状态的信息。另一个主要映射存储关于环境的感觉信息。第三个映射过程(核心意识, core consciousness)起到连接两个主要映射信息的作用,并确定环境的某种状态与身体状态的某种变化相吻合。这产生了一种认知感受(feeling of knowing)环境对象的体验。这种认知感受是一种意识体验,一种”内在感觉”;它是”发生了什么的感受”,但它不是情感。Damasio将这种认知感受称为躯体标记(somatic marker),因为原始自我的身体反应标记(评估)环境中的感觉刺激。核心意识结合这些刺激和反应,并产生认知对象的非情感性感受。

Damasio认为核心意识是一种转瞬即逝的现象,以连续但不连贯的脉冲形式表达。当将记忆和复杂认知的新皮层能力加入其中时,核心意识的脉冲就可以被记住,人们可以理解它们。然后意识在时间上得到延伸,变成自传式的,因为个体可以记住他或她生活中的事件。这允许对关于对象的感受进行智能反思的能力,这一过程产生了情感。因此,情感的个人意义生成是一种新皮层的成就。

Damasio认为,只有少数灵长类动物能够产生如此延展和自传式的意识。因此,人类和少数与我们亲缘关系较近的哺乳动物是唯一能够充分体验情感(affects)的动物。在他倒数第二本书《寻找斯宾诺莎》(Looking for Spinoza)中,Damasio(2003)进一步强调(重复了太多次):“动物有情绪行为,而我们人类有情绪感受。”Damasio的经典理论从根本上说是James和Lange的”读出”或”反馈”理论的一个变体,但它在富有成效的方向上发展了这些理论。就他谈到原我映射(protoself maps)存储关于身体状态信息而言,Damasio至少认识到大脑本身能够产生情感(即使他称之为”仿佛”情感,并将所有情绪感受定位在大脑的较高位置)。然而,如前所述,在他最近的著作中,Damasio(2010)已明确接受动物确实有情绪感受,皮层下脑区具有适当的条件为体验到的感受乃至意识做出重要贡献。这是Panksepp四十年来一直坚持的立场。

LeDoux在大鼠恐惧条件反射的大脑机制方面做了一些最出色的工作,他也区分了情绪(emotion)和情感(affect),认为情绪是一种纯粹的生理反应,不含情感。情感是某种情绪的后续产物,当情绪生理学被支持工作记忆(working memory)的前额皮层部分读出时就会出现。工作记忆的基质位于前额皮层的背外侧部分,这是大脑最智能或至少最善于思考的部分。工作记忆可以看作是一个用于思考当前信息的心理工作空间(详见[第6章])。例如,当你阅读这段文字时,你会记住一些要点,同时可能会想起上周读过的一篇相关文章。所有这些想法都是你工作记忆中的项目。因此,工作记忆是大脑一个高度智能的功能,能够理解输入的信息。当人理解事物时,会将许多信息片段整合成一个连贯的概念。LeDoux指出,工作记忆执行多种认知任务,其中之一就是创造情感。根据LeDoux的观点,情绪的生理学(行为、内脏和低级别无意识的大脑反应)在大脑的这些认知区域转化为情感感受状态。

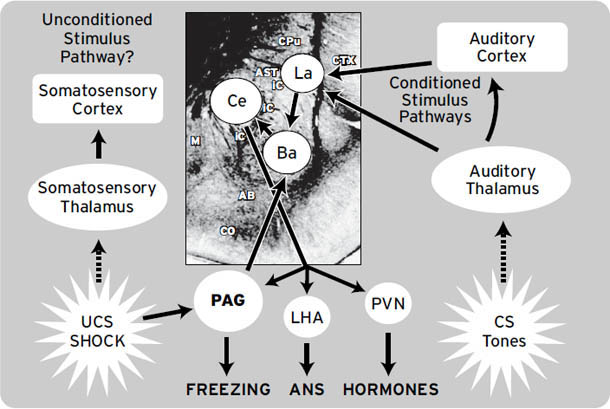

需要注意的是,LeDoux的研究几乎完全集中在恐惧(FEAR)上,也指向古老的皮层下区域作为恐惧的情绪-行为和自主神经(但非情感)基质。他的研究揭示了杏仁核(amygdala)这一长期与恐惧相关的皮层下结构如何在恐惧条件反射的产生中发挥核心作用,但不产生感受。杏仁核由十几个专门化的细胞群或核团组成,每个核团执行略有不同的功能。杏仁核的中央核在无感受的恐惧反应的下游生成中发挥主要作用,尽管从情感神经科学家的角度来看,它与其他更深层的结构(特别是导水管周围灰质)一起构成了恐惧系统的一部分。杏仁核中的其他一些外侧核团在条件学习中发挥作用,但不在恐惧本身的产生中发挥作用(有关恐惧系统的更多细节,见Panksepp, 1991,以及本书[第5章]和[第6章])。

不知何故,在LeDoux 1996年的书之后,将杏仁核视为所有恐惧,实际上是所有情绪的源泉,已成为流行的说法——这是一种可悲的错误观点。杏仁核完全受损的个体(即患有先天性Urbach-Wiethe病的人,导致杏仁核逐渐钙化和破坏)仍然可以体验担忧、恐惧和许多其他情绪。此外,玩耍(PLAY)、悲伤(GRIEF)、照料(CARE)和寻求(SEEKING)唤醒并不显著涉及杏仁核。实际上,杏仁核的众多亚核中只有一个,即中央核,是初级过程情绪系统的一部分,该系统有助于将进化提供的恐惧状态与高阶学习过程整合(产生次级情绪)。相比之下,LeDoux和其他恐惧条件反射理论家认为杏仁核的中央核只是各种恐惧反应(如僵住、心跳加速、血压升高、恐惧诱发的排便和排尿,以及许多其他应激反应)的”输出系统”。LeDoux和其他恐惧条件反射研究者尚未明确考虑一个整合的恐惧系统,及其连接杏仁核与许多其他脑区的众多下行和上行成分,足以产生恐惧的原始感受。他们倾向于假设情绪感受从新皮层的更高区域出现(LeDoux声称他对人类情绪感受感兴趣,而不是动物的情感过程)。我们不同意这种观点,因为我们认为,如果不理解动物的情绪感受,就无法理解人类的情绪感受。

我们理解Rolls认为,在动物中,情绪是对各种刺激的非情感性评估,而感受只有在各种身体感觉被三级脑过程(即新皮层)重新解释时才会出现,这些过程精化出语言等符号功能。他的卓越研究专注于感觉处理,特别是味觉功能。他认为非情感性情绪反应发生在皮层下结构中,包括在早期表述中,一些在新皮层之前进化的较古老的大脑皮层区域。总的来说,认为情绪性感受在大脑较高皮层区域产生的假设,与证据相矛盾,这些证据表明能够精化奖励和惩罚的情绪系统位于更深的大脑区域。我们认为,更可能的是较深层结构对旧皮层结构进行编程(或教导)如何产生评估。例如,在恐惧条件反射中,正是恐惧系统(所谓的UCR)的唤醒使杏仁核中的条件反射得以发生。换句话说,较新的皮层结构能够产生评估这一事实,并不排除大脑较深区域在产生次级评估所基于的原始感受方面的基本参与可能性。