Kathryn Nave

这是即将出版的专著的草稿。可引用为’Nave, K. (2025). A Drive to Survive: The Free Energy Principle and the Meaning of Life. MIT Press’

在直接引用文本之前请联系我确认

致谢 1

引言:控制不是目标 1

0.1 引言 1

0.2 概述 9

1.1 能动方法 14

1.1.1 作为自然主义现象学的能动方法 19

1.1.2. 你的意图是什么? 25

1.1.3 赫尔利的能动方法 31

1.2 生物能动主义 35

1.2.1 自创生与自主性 37

1.2.2 意义生成与适应性 41

1.3 从生物能动主义到预测性处理 45

2.1. 最小预测性处理 50

2.2 重构主义预测性处理 54

2.2.1 预测性处理作为无意识推理 57

2.3 感觉运动预测性处理 61

2.4 预测性处理的意义何在? 65

3.1 变分推理 74

3.2 纳入行动 81

3.2.1 生成循环与主动系统 82

3.2.2 先行动,后思考 87

3.3. 主动推理与学习 89

3.4 第一个生成模型从何而来? 93

3.4.1 描述与实例化 96

3.5. 从表征的角度来看,这将我们带向何方? 102

3.6. 从可能的描述到规范性原理 105

4.1 有机体的议程 107

4.2 自组织与稳态 111

4.3 控制论重现 116

4.4 稳定性与能动性 120

4.5 越是变化,越是保持不变 126

5.1 因果推理和马尔可夫毯的简要回顾 134

5.1.2 因果装扮中的贝叶斯网络 137

5.2 马尔可夫毯实在论 142

6.1 缺失的循环 158

6.2 外延模糊性 167

7.1 ESIA-闭合 175

7.2 生物能动主义、自主性与闭合 180

7.3 操作闭合 183

7.4 从自由与稳定到依赖与目的 187

7.5 自我生产不是”组织的稳态” 193

8.1 过程与实体 202

8.2 有机部分的不稳定性 207

8.2.1 为什么新陈代谢很重要 212

8.3 从实现的稳定性到组织的稳定性 220

9.1 异态调节策略 231

9.1.2 从稳态到异态调节 231

9.2 多尺度稳定性 237

9.2.1 发展的问题 240

9.3 从稳态到可预测路径 244

9.4 机器之外的生命 250

9.4.1. 所有尺度的不稳定性 251

9.5 生命作为寻求稳定性的过程 263

10.1 将自主性定义为过程闭合的问题 276

10.2 约束闭合 278

10.2.1 约束因果关系 281

10.2.2 约束产生 287

10.3 约束闭合作为生命系统理论 292

10.3.1. 约束闭合与适应性 299

11.1. 有机体作为理由网络 307

11.2. 有机体作为其自身活动的原因 315

A.1. 上帝的宏大因果图 328

A.2. 自然化数学实在论 334

A.3. 绝对单位 336

A.4. 第二个稳定性要求 338

这本书直接受到以下人员的影响:戴夫·沃德、安迪·克拉克、阿利斯泰尔·艾萨克、马兹维塔·奇里穆塔和埃文·汤普森,他们在早期阶段阅读了这份手稿的部分内容,并为其改进提供了大量鼓励和有用的反馈。特别感谢

感谢 Evan 帮助我出版这本书。我也要感谢 Jaan Aru,他突如其来的那封可爱邮件给了我最终的推动力,让我真正寄出了出版提案。这本书之所以能更加完善,还要感谢三位匿名审稿人和 Giovanni Pezzulo——他们在评估中都既慷慨大方又富有洞察力,为改进提出了宝贵建议。

我很幸运能在爱丁堡大学哲学、心理学和语言科学学院度过过去六年时光,与以下这些优秀的人共同学习和成长:Lilith Lee、Matt Sims、Danaja Rutar、Jodie Russell、Emma Otterski、Shannon Prosckh、Jennny Zhang、Mark Sprevak、Frank Schumann、Mog Stapleton 以及许多其他人。在各种会议和暑期学校中影响和启发我的人数不胜数,但就我能够连贯地谈论马尔科夫毯(Markov blankets)而言,我要感谢 Benjamin Jantzen 在哲学与物理计算暑期学校中的精彩教学。

虽然自由能原理(free energy principle)的技术细节只是在过去几年里让我专注思考,但自从我第一次对手既可以看作世界中的一个物体又是自我的一部分这个问题感到困惑以来,我一直在试图弄清楚到底发生了什么。我现在能够以思考本质上相同的问题为职业,要感谢以下这些人的支持:我的父母 Kym West 和 Colin Nave,他们从未告诉我停止浪费时间。我的伴侣 Max Wilkinson,他经常这样做,并把我从理论世界拖出来,让我到真实世界中玩耍。Kate Webb,总是愿意同时探索这两个世界。Amy Mallinson,她比自己认为的更像一个哲学家。Jackson 先生,即使只有一个学生,他也愿意继续教授哲学课程。Graham、Louise、Izzy 和 Chris,他们欢迎我加入他们的家庭,并为理解我在说什么做出了无数勇敢的努力。攀岩伙伴们,只要我愿意再去枫丹白露旅行一次,他们就不在乎其他的。还有我从祖父那里得到的基因,我只通过他收藏的通俗哲学书籍了解他。把这本书放在你的书架上会是一件激动人心的事。

“人工智能(AI)指的是通过分析环境并采取行动——具有一定程度的自主性——来实现特定目标从而表现出智能行为的系统。”——欧盟委员会人工智能高级专家组(2018)

“比起一门声称与上帝平等的科学,我更担心的是一门科学,它剥夺了人类自存在之初就已知的最基本区别之一的所有意义:生者与死者之间的区别;或者更直白地说,生与死之间的区别。”——让-皮埃尔·杜普伊(Jean-Pierre Dupuy)(2018)

如果没有雷丁市外一个大地下室住户的支持,这本书就不可能写成。在这里,在一个看起来像美国航空航天局任务控制室和纽约证券交易所后代的空间里,住着英国电力网络背后的”大脑”。这是国家电网的电力控制中心(ECC),一个部分自动化的系统,负责监控英国各地的数百万个传感器,以便在电网五千英里的电力线中保持400千伏的恒定电压,从而确保电力不间断地流向这台计算机和国内其他所有电气系统。

如果供应超过需求,ECC通过降低电价来释放压力。如果需求增加,控制中心会迅速启动储备来补偿——例如指示迪诺威格电站释放储存在埃利迪尔山峰附近的九十亿加仑水,将这种势能转化为足够的电力,确保英国数百万家庭可以同时泡制早茶而不会让国家陷入停电。

近年来,由于传统的电压支撑储备(如煤炭和天然气)被环境友好但不稳定的太阳能和风能替代,这项调节任务变得更加具有挑战性。为了应对这些不可靠的力量,电网必须通过部署AI系统来预测需求增长或天气引起的停电,变得更加”智能”,使ECC能够自动采取预测性行动来维持电网的微妙平衡。从原理上讲,国家电网的控制中心完全可能成为一个全自动化的预测系统。

ECC在某种微弱的意义上依赖于自身的成功运行。如果供应与需求不匹配,现场备用发电机只能在随后的停电期间维持其调节系统运行一定时间,之后系统就会耗尽继续运行所需的电力。正如土木工程教授盖伊·沃克(Guy Walker)(2013)所描述的,它”在某些方面更接近有机体而不是机器”。

英国控制论学者威廉·罗斯·阿什比(William Ross Ashby)会赞同这个比较。对阿什比来说,这种对”关键变量”的稳态调节就是成为生命系统的全部,实际上也是成为任何系统的全部。生存只不过意味着在扰动中保持稳定,有机体学习适应新环境、ECC的调节活动,以及钟摆回到平衡点的行为之间的唯一区别,在于所涉及的重新稳定机制的复杂性。正如他所说:

“我们已经听腻了机器无法选择这个说教;事实恰恰相反:每台机器在达到平衡时,都会执行相应的选择行为。现在,简单系统中的平衡通常是琐碎和无趣的;它是垂直悬挂的钟摆;它是发条用尽的手表;立方体平躺在一个面上……从琐碎到有趣的变化,仅仅是事件规模的问题。”(Ashby,1962,第70页)

20世纪人工智能的主流潮流对阿什比并不友善。对他的控制论同行来说,像他的”恒定器”这样的机器——当受到干扰时会随机摆动,直到重新获得稳定状态——这种”沉睡的机器”(如控制论同行格雷·沃尔特所讽刺的)有朝一日如何能够”以超越设计者的巧妙和深度策略下国际象棋”(Ashby,1948),这远非显而易见。

1900年代末的智能研究者更偏爱算法符号操作的整洁体面。因此,人工智能和认知科学的大量工作都专注于描述智能的计算”手段”,而非目的。问题在于,从纯形式角度来看,计算是琐碎的,任何由运动部件组成的物理装置,无论是钟摆还是差分机,都可以被解释为执行算法运算。如果我们想要区分真正在进行加法、减法、推理或整合的智能系统,那么对计算的语法描述不能优先于对这些形式运算的意义或它们所执行功能的描述。目的必须优于手段。

本世纪对将智能视为控制以及关注目标的实现而非理解手段的想法更加接受。今天,人工智能几乎与深度学习同义,其成功通过多层网络输出收敛于我们确定为期望值的可靠性来衡量。这些网络实现这一目标的算法往往难以理解,正是这种不透明性,以及由此产生的偶然意外行为,似乎激发了我们将它们视为”智能”的认知。上述欧盟对人工智能的定义完全可以在不损失含义的情况下重新表述为”以我们难以理解的方式做我们认为有用事情的系统”。

因此,我们说像ECC这样的复杂调节系统是”自主的”或”智能的”,我们认为它们在”努力”实现目标,当它们失败时我们会对它们生气。对阿什比来说,这样的系统因此是:

“在这种情况下是天赐的,因为它使我们能够弥合从简单易懂到复杂有趣之间巨大的概念鸿沟。因此,我们可以通过观察在计算机中出现的稍微简单的版本,对所谓生命的自发产生获得相当深刻的洞察。”(Ashby,1962)

仍然可能存在的担忧是,我们应该如何用维持稳定性的简单命令来解释与真正智能相关的适应性(adaptivity)和多样性(versatility)。例如,深度神经网络以脆弱著称,往往无法将其在一个领域的能力转移到另一个领域,并且在接收新信息时容易忘记它们已经学到的一切。

在认知科学中,这个问题随着一个提议而引起越来越多的关注:将大脑视为多时间尺度预测控制的分层架构(hierarchical architecture)可以解释我们所有智力能力的出现:从推理和想象到离线行动规划。与阿什比不同——他将自己的程序视为从智能行为(生物或其他)的科学解释中消除目的论态度——这个预测主义框架(predictivist framework)的许多倡导者热情地采用了用目的性术语来描述这种控制层次结构。通过将预测状态解释为分层控制架构”试图”实现的”目标”,他们声称能够描述这样的系统具有目的以及实现这些目的意图的意义。

如果我们将系统的预测目标视为它最可能被发现的稳定状态,那么当受到干扰时它返回到这种状态就成为通过最小化预测错误进行控制的行为。然而,正如阿什比所强调的,从钟摆到手表发条的一切都”拒绝”不稳定状态以”选择”稳定平衡。如果智能、能动性(agency)和意图仅仅归结为这种形式的预测控制,那么它们要么无处不在,要么根本不存在。

我们可能在这样的提醒中得到一些小小的安慰:我们自己的大脑及其预测错误最小化行为在重新稳定能力方面比简单的钟摆复杂得多——但ECC呢?我努力完成这本书的目标是否比它为了维持400千伏设定点”目标”而进行的日益复杂的预期操作更有意义?

可以说,ECC的成功关系重大得多。但是,虽然如果国家电网遭受电力损失对我们来说确实重要,ECC本身在乎吗?我提出,从某种意义上说,ECC依赖于维持电网的400千伏供电。它的调节操作需要电力,如果没有自己确保接收电力的活动,这些操作最终会停止。ECC在这方面并不特别新颖。地球的水文循环构成了相互依存过程的类似循环,但将

愤怒或其他行为属性归因于天气。

虽然ECC与水文循环并无太大不同,但我认为它与生物体存在根本性的差异。在活细胞中,不仅活动依赖于活动,存在本身也依赖于活动。ECC的物理部件,其硅晶体管和铜线,本质上是稳定的,如果没有能量流过它们,也不会自动分解。重新引入电力供应,它就可以继续像以前一样运行。相比之下,细胞的组成部分,其内部酶和周围膜,本质上是不稳定的,依赖于它们所启用的代谢活动来进行持续的修复和更换。如果缺乏为这种活动提供燃料的物质和能量供应,生物体的结构将不可逆转地分解。

ECC是一个特别复杂的稳定机制,但它只是一个稳定机制。我们称这种400千伏的稳定状态为”目标”,只是因为它是可靠实现的并且对我们来说是可取的,我们称ECC而不是蛋定时器为”智能的”,仅仅是因为我们不理解它。

也许这就是成为智能代理(agent)的全部。也许谈论目标和意图只是方便的启发式方法,用来抽象掉系统运行的混乱机械细节。这种对智能和代理性的工具主义观点是机械主义视角内唯一可用的观点,在这种视角下,假设部件的稳定性,我们只关心它们如何产生特定的行为。

但机械主义并不能穷尽每一种可能的存在形式。我键盘上到处游荡的细菌,与ECC能够概率性地建模各种未来事件的可能性并预先分配资源的能力相比,可能看起来并不特别令人印象深刻。然而,与ECC不同,细菌可以正当地为自己的存在承担责任。与ECC不同,它的结构是不稳定的,互相依赖于它所产生的活动。细菌不能在不影响其物理完整性的情况下被切断能量流。与ECC不同,细菌不仅仅是对原本稳定状态的扰动做出响应,它本质上是动态的,因为其内部组件的不可避免的降解释放能量来驱动重建它们的活动。

正如哲学家汉斯·约纳斯(Hans Jonas)所说,生物体与物质有一种”需要的自由”关系——既独立于任何特定的物质基础,又依赖于持续的供应以不断自我再生产。能量流过ECC的固定结构,但在生物体中,一切都在流动。

我键盘上的细菌群落必须可靠地维持某些代谢过程作为生存的必要条件。如果它们没有实现必要的物质和能量流动,它们不仅会停止活跃——它们将停止存在。说细菌需要以这种方式不断重建自己,这不是人类中心主义的投射。这与我们完全无关。

因此,对目的、意图或目标持现实主义态度,并不是活力论的或不科学的。这是关注生物存在的自然和内在特征,这些特征被纯粹机械主义的宇宙观念所抹除。将系统的功能视为为我们的目的服务,正如机械主义者经常做的那样,从一开始就不是一个特别令人满意的解决方案。在某个时候,这个工具主义者必须解释我们有什么特殊之处,凭借这一点,我们可以拥有需求和目的,让其他事物与之相关。

如果这种对成为意向性代理(intentional agent)意味着什么的”生物能动”观点提供了智能行为的目的,问题仍然是复杂和创造性的智力能力如何从这种简单的生存必要条件中产生。我认为,分层预测控制(Hierarchical predictive control)在帮助我们预测和避免可能破坏我们持续代谢自我生产的威胁方面,很好地服务于这一生物目的。就这种预测架构也被推进作为我们如何推理从未来行为到他人心理状态的一切的潜在解释而言,这个框架可能有助于展示生存的基本生物目标如何——通过进化、学习和社会支架——导致接球、跳探戈、插花或登山。

在使认知过程变得不那么晦涩的过程中,这些模型也许也会使它们看起来不那么智能。但如果我们归因于另一个系统的智能只是我们自己无知的反映,我不确定它一开始就值得关心。分层预测模型是否是自主的,是否是对自己活动有需求和投入的代理,不取决于我们的视角,而取决于它是否是本质上不稳定系统的重要组成部分,该系统只是通过其自身的操作暂时稳定。控制是手段,而不是目标。

你可以授予ECC访问全球每一条电力线的权限,安装最复杂的预测算法和最大的大语言模型。你可以将它连接到语音合成器并指示它唱出对电力的感情,安装Windows 95并用它来玩《毁灭战士》(Doom),或者撕掉它的硅芯片来制作耳环并在Etsy上出售。无论哪种方式,ECC本身都不会在意。无论它变得多么复杂,无论它能够预测多少种扰动并实现稳定状态,只要那个稳定状态是一个”目标”,它永远只会是我们的目标。

与ECC不同,细菌需要寻求持续的

物质和能量从其环境中获取以继续生存。你可能并不关心它是否成功。这个细菌可能也缺乏关心所需的反事实灵活性或递归自我建模能力。但与ECC不同,它拥有一些原则上可以学会关心的东西。

如果智能是关于追求目标的,那么我认为,它必须从这里开始。

在第一章中,我介绍了能动方法,并将其作为现象学传统的自然主义延续进行了语境化,该传统由哲学家埃德蒙·胡塞尔在20世纪初开创。在这一背景下,能动方法的主要目标可以理解为试图提供一种替代的目的论意向性概念,即一个系统朝向某种非重构性目标或规范的努力。为了提供这一点,我倡导我称之为”生物能动主义”的观点,它旨在将这种内在目的论定位在生命系统特有的自主性中,其不稳定的存在依赖于它们为持续自我生产而努力的自身活动。

虽然这可能为我们提供了规范性评估的基础,正如Di Paolo (2005)所论证的,它只是持续存在的全有或全无的规范性。为了将分级规范性归因于智能体与世界的交互,我们需要引入他所称的”适应性”:一个系统根据这些交互是威胁还是支持其自主组织,来调节这些交互以朝向或远离状态的能力。虽然Di Paolo, Buhrmann & Barandiaran (2017)通过描述这种适应性如何通过感觉运动平衡过程”扩展”来推进能动叙述,但仍需要关于这如何实现的叙述。

正如我在第二章中提出的,这就是预测处理[PP]可以发挥作用的地方,即以分层预测误差最小化的方式来解释认知的叙述。当被呈现为我们如何从感官输入中提取多个时间尺度上的模式以发展输入和输出关系预测模型的模型时,PP看起来要摆脱Hurley (1998)所称的认知的”经典三明治”观点,即作为感知和行动这两个独立过程之间的独立操作(Vázquez, 2020; Nave et al., 2020; Harvey, 2018; Bruineberg, Kiverstein, & Rietveld, 2018; Kirchhoff, & Robertson, 2018; Clark, 2015)。

就PP也被呈现为执行近似贝叶斯推理的机制,并且已经被用来描述我们如何解决各种”更高级”认知任务——从行动规划(Pezzulo, 2017)到关于他人心理状态的反事实推理(Palmer, Seth & Hohwy, 2015),所以有理由乐观地认为它可能为这些”表征渴求的”离线认知形式提供一个具身框架,这些形式传统上被认为仅通过感觉运动协调是无法达到的(Roelofs, 2018; Matthen, 2014; Clark & Toribio, 1994)。

然而,正如我所论证的,对感知和行动相互依存性的认识以及对表征起点的拒绝并不能构成能动主义叙述。能动方法不仅将感知和行动视为构成性相互依存的,而且还将其视为指向某种其他规范或目标的。就这些”感觉运动预测处理”的叙述不能解决什么使某种东西成为智能体的定向行动,而不仅仅是物理对象的运动这一问题而言,它们只构成了朝向能动叙述的部分步骤。

除非这些叙述与生物能动主义为我们协调感觉运动参与所涉及的非重构主义规范性的基础相联系,否则这些叙述就不可能是完整的。没有这种对预测大脑功能的替代解释,Clark (2015)和其他人就缺乏将自上而下和自下而上信号之间的纯协变重新描述为系统”试图”最小化的意向性术语”预测误差”的正当理由。因此,PP不仅有助于将这种基本生物意向性扩展到”更高”形式的认知,而且还将从生物能动主义关于自主性和意向性的叙述中为预测心智的功能奠定基础而受益。

那么预测误差最小化究竟如何与生物自主性的保持相关呢?在第三章中,我介绍了Karl Friston的自由能最小化理论。其第一个组成部分是主动推理(active inference),这是对近似推理和预测控制之间等价性的正式描述,两者都可能由预测处理器实现。在第四章中,我描述了这一理论的第二个组成部分,即自由能原理[FEP],它声称以这种预测控制提供的那种稳定性来形式化自主系统的生存。正如分别在第5章和第6章中描述的,这种推理即控制的形式化然后通过添加马尔可夫毯来补充,马尔可夫毯将有机体从其环境中个体化,以及一组耦合随机微分方程,用于表述感觉运动回路的概念。当综合在一起时,FEP的倡导者论证这些组成部分提供了既为生命系统的意向性奠定基础又通过像PP这样的实现故事将其扩展到更高级认知过程的手段。

在将生存视为基本变量稳定性的问题时,FEP的叙述与半个世纪前控制论学者W.R. Ashby以”广义稳态”术语提出的生命理论惊人地相似。然而,正如我在第七章中论证的,生物自主性并不是

归约为稳态,而FEP对稳态的定义最终被证明是平凡的

——就像适用于任何稳定机制一样适用于生物有机体。

也许这不是FEP的错误。也许生物自主性不能

被归约,因为它是一个活力论概念,在对有机体及其认知过程的良好科学

解释中没有立足之地。为了论证相反观点,

我们需要证明FEP将生物有机体和机器之间的区别消解,仅仅是因为它忽略了前者的本质特征。在第8章中,我用

过程和物质之间的区别来框架这些本质特征,论证生物系统独特的物质周转和持续变化能力使得无法通过

保持任何实质性不变特征来捕捉它们的存在和同一性条件。在第9章中,我考虑了

FEP倡导者可能采取的多种策略,以便在所有这些周转和

变化中识别某种形式的可概率描述的稳定性,并表明它们都不会成功。

因此,我声称FEP不仅过于宽泛,无法提供区别

生物与非生物的解释,而且它也过于

具体,因为它声称一些对有机体来说根本不必要的必要命令。与无机结构不同,生物系统的持续

存在和同一性既不依赖于其部分的稳定性,也不依赖于这些部分之间相互作用的稳定性,也不依赖于其

整体行为模式的稳定性。这使得FEP在试图根据保持稳定

概率模型来定义系统时无从着手。

FEP的失败还不足以确立生物能动主义已经

成功地区分了生命与非生命——以便仅将

意向性归因于后者。实际上,在第10章中我将论证它没有。虽然以过程闭包理论为基础的主流生物能动主义自主性解释比自由能框架有优势——因为它提供了一个关系性解释,说明为什么某些变量可能需要

稳定化,为什么某些变量可以以开放式方式自由变化——但像

FEP一样,它忽略了生物的独特热力学地位。通过

从自创生的分子相互作用中抽象出来,转而支持相互依赖和不稳定过程网络中的闭包,

这种”过程闭包”可能足够通用以适用于生物组织的所有尺度,但它也过于通用,无法区分生物

意向系统与机器。

如我在第10章中所述,使有机体特殊的是,

不稳定的能量流(过程)和约束它们的不变结构之间没有明确的区别,因为这些结构本身

反过来也相互依赖于这些能量流。正是这种相互依赖关系,它们在约束闭包的替代概念中得以阐述。我认为,这成功地结合了

生物系统的热力学和关系性解释的优势,以便

描述生物系统独有的、使它们成为真正自主代理的特质。正是在这里,而不是在

FEP的统计构造中,能动主义者应该寻找目的论意向性概念的基础。

“

我对能动主义的最大问题是搞清楚它到底是什么。” - 内德·布洛克(引用自Meyer & Brancazio, 2021)

自从瓦雷拉、汤普森和罗施于1991年在《具身心智》中首次引入这个术语以来,“能动主义方法”及其具身、延展和嵌入的关联概念,统称为”4E认知科学”,在哲学、神经科学、机器人学和人工智能领域越来越受欢迎。然而,这种增长并未带来根本性转变。虽然人们可能普遍同意我们应该关注

认知如何被我们的身体和环境塑造,但完整的能动主义立场仍然处于主流之外。

这也许并不令人惊讶,因为能动主义方法的现象学取向

与主导认知科学和当代英语哲学的科学实在论并不容易融合。科学实在论者假设调查者和被调查对象

严格独立,而现象学者将自我与世界视为

不可分割地纠缠在一起,将知识或理解视为它们之间协调的问题,并将意向性概念化为行动的指向性而非表征的拥有。科学实在论者的任务是克服怀疑主义,解释我们内部机制的思辨操作如何能够反映外部世界的独立结构,而现象学者面临的问题是这种自我/他者区别如何产生。

由于这种张力,4E认知领域的许多工作转而采用了科学实在论的具身概念,将其理解为物理实例化的感觉运动系统,要么试图将能动主义思想从其现象学框架中分离出来,要么完全忽略它们。这样的解释

可能追随能动主义者拒绝将知识和认知视为指向准确重构目标的观点。然而,由于它们没有提供我们认知过程所遵循规范的替代解释,它们是不完整的,缺乏区分身体与客体、行动与单纯运动或自主代理与机器的基础。

在科学框架内选择性地部分吸收一些能动主义思想

现实主义框架已经导致了不同方法的激增,这些方法往往具有

不兼容的形而上学、方法论或认识论

承诺,它们要么声称要么被贴上了”具身认知”(enactivist)的标签。

标签是必要之恶,缺乏特定的、广泛认同的

参考点往往是不可避免的。同样的情况也可以说适用于诸如

“计算主义者”(computationalist)、“基督徒”(Christian)、“有趣”或”汤”等术语(Gualeni,2017)。尽管如此,我希望

至少对我所说的”具身认知”(enactivism)和

特别是”生物具身认知”(bioenactivism)的含义和不含义保持清楚。我还将解释为什么我认为这

能够在通常被归为一类并被呈现为”经典”、

“计算主义”(computationalist)和”认知主义”(cognitivist)心理学方法替代方案的一系列观念中,挑选出一个连贯的立场和传统。

首先,我对”具身认知”(enactivism)的含义和不含义。识别具身认知观点的一种方式是系谱学的,即根据它是否

从瓦雷拉、汤普森和罗施的《具身心智》(The Embodied Mind)(1991)发展而来,

该书中引入了”具身认知方法”(the enactive approach)这一标签。通常被称为

“自创生具身认知”(autopoietic enactivism)(尽管我将解释这个标签并不理想)

瓦雷拉、汤普森和罗施的作品包含了许多我认为

对具身认知传统至关重要的观念,它借鉴现象学来激发对认知科学非表征主义起点的替代方案的提议。尽管如此,其他人可能对《具身心智》的”关键

具身认知观念”是什么持不同意见。因此,依赖于与这一特定文本的声称

联系有可能将不兼容的观点归为一类,同时基于与瓦雷拉等人作品缺乏

历史联系而排除更密切相关的工作。

这些问题在哲学家和认知科学家经常基于

两个标准中的任何一个相当宽松地应用”具身认知”标签时变得明显,我认为这两个标准都不足以挑选出

对认知是什么的独特而统一的理解。第一个是指任何禁止在

理解心智时使用表征谈话的否定立场(例如Nanay,2014);第二个,作为涵盖

广泛的积极提议,这些提议因认为行动的协调

在我们的认知和感知生活中发挥着某种本质的、未被充分重视的作用而统一(例如Gangopadhyay & Kiverstein,2009;Ward,Silverman &

Villalobos,2017)。

我认为将自己的方法与第一种方法认同是特别

不建设性的。“表征”对不同的人意味着许多不同的事情,无论是否有任何值得这个名字的东西会在

我们的认知解释中发挥作用,这不是在开始时就要承诺的事情,

而应该是我们发展的任何形而上学、

概念和方法论图景的下游结果。我认为《具身心智》

不是对任何”心理表征”谈话的绝对禁令,而是

提出了一个反对假设认知的主要功能

是对心智独立世界的真实再现的论证,并展示

我们如何可能从行动的感知指导的替代起点来接近它。

因此,具身认知程序的成功并不取决于它是否

成功地在其发展的每个阶段都回避了表征承诺。相反,测试是这种替代起点是否确实如瓦雷拉、汤普森和罗施所建议的,帮助我们回避自认知科学诞生以来就纠缠不清的怀疑主义困境。即使具身认知主义者

是正确的,非表征主义起点也不意味着反

表征主义。正如汤普森(2011)在谈到

露西亚·福利亚和里克·格鲁什(2011)以表征术语为其辩护的仿真理论时所评论的:

我反对将感知和行动分离的表征主义理论,而不是认识到它们的构成性相互依存,并且忽视了自主主体在感知和行动中带来或实施意义的方式(见第10、58-9页)。由于仿真理论不需要表征主义的这些典型特征,我对表征主义的反对不需要适用于仿真理论。(第19页)

我在这里的意图不是论证具身认知方法必须

拥抱表征谈话,就像它必须拒绝它一样。毕竟,具身认知方法的其他倡导者对任何形式的表征谈话的救赎得出了更否定的结论

(Di Paolo,2017)。我只是想强调,虽然具身认知方法的特定版本

可能有理由拒绝大脑中促进分离行动指导和

想象的内部实现结构的概念,但具身认知方法总体上没有任何东西强制要求这种

拒绝。仅仅因为这种内部结构的倡导者经常

选择称这些结构为”表征”或”模型”,并不意味着

考虑它们的可能性会使人承诺具身认知方法

所拒绝的重构主义、表征优先的认知方法。

虽然对具身认知的反表征主义理解

以我会拒绝的方式将其发展归类,但第二种使用

“具身认知”来指代拒绝认知和行动分离的观点家族的用法不那么有害。尽管以这种宽松的意义定义具身认知意味着将各种不同的方法归为一类,

但它至少似乎与瓦雷拉、汤普森和罗施(1991)对”具身认知方法”

的定义一致,该定义由两点定义。“(1)

感知包含在感知指导的行动中,(2)认知结构

从使行动能够被感知指导的循环感觉运动模式中产生”(第173页)

这种广度是有用的,因为它识别出了各种被提出作为苏珊·赫利(Susan Hurley)(1998)所称的”经典三明治”认知观的替代方案的多样化立场。“经典三明治”认知观将认知视为一个独特的、经典计算主义的程序,发生在感知和行动这些断开的外围过程之间。然而,这种对”经典三明治”的拒绝也见于J.J.吉布森(J.J Gibson)(1979)的生态心理学、威廉·T·鲍尔斯(William T. Powers)(1973)的知觉控制理论、各种感知的”技能理论”如加雷思·埃文斯(Gareth Evans)(1982)、里克·格鲁什(Rick Grush)(2007)或苏珊娜·谢伦贝格(Susannah Schellenberg)(2007)的理论,以及比克哈德(Bickhard)(2009)的”互动主义”(interactivism)等等,这些只是少数几个例子。上述观点没有一个认同实现主义(enactivism),而且其中一些立场与实现主义观点之间存在明确的张力——例如吉布森的现实主义与《具身心灵》的建构主义形而上学之间的张力。

因此,认为行动、感知和认知能力以某种重要方式相互关联的观点,还不足以特别识别”实现主义”观点。基于这些原因,我希望明确区分我感兴趣的观点与有时被称为凯文·奥雷根和阿尔瓦·诺埃(Kevin O’Regan and Alva Noë)(2001)的”感觉运动实现主义”(sensorimotor enactivism),以及丹·胡托和埃里克·迈因(Dan Hutto & Erik Myin)(2012)的”激进实现主义”(radical enactivism)的区别。(关于声称”实现主义”标签的不同立场的良好概述,见沃德、西尔弗曼和维拉洛博斯Ward, Silverman and Villalobos,2017)。

其中第一个在第二个更广泛的意义上是实现主义的,与瓦雷拉等人的立场的相似性并不比上面列出的一些”行动导向”理论更多。奥雷根和诺埃并不那么关心禁止表征性话语,而是关心对它的重新概念化。正如他们所说,“看见在于利用表征,而不在于拥有表征”(2001: 1017)。虽然感觉运动实现主义也分享了激发《具身心灵》及其后续作品的现象学灵感,但与这一传统不同,它倾向于关注关于知觉内容的更狭窄问题,而不是关于能动性(agency)、自我、环境和意向性(intentionality)的形而上学和认识论问题。也就是说,奥雷根和诺埃的更狭窄提议(他们更愿意称之为”感觉运动理论”)可以相对容易地置于这个更广泛的实现主义项目中。

胡托和迈因(Hutto & Myin)(2012, 2017)的激进实现主义则不能如此说,它在认同”实现主义”标签时更多地关注反表征主义。胡托和迈因主要否认塑造实现主义方法发展的现象学视角,主要关注从基本认知过程的解释中驱除所有关于”意图”和”内容”的话语。对于胡托和迈因来说,这种规范性归属不能基于纯粹的生物学属性,而只能在个体之间的社会互动层面出现。我认为他们关于表征的社会性质的论证有合理性的地方,恰恰是这种基本意向内容与表征能力的混淆,正是《具身心灵》中介绍的实现主义方法所试图避免的。

因此,无论是自我认同还是”实现主义者”标签的常见应用,都不是挑选出连贯和独特方法的特别有用的指南。因此,我提出识别实现主义的最佳方式不是根据对认知科学中表征解释的消除的承诺,或任何以感知和行动的协调来分析认知的观点,而是具体作为这样的观点:它们在构成上是相互依存的,意向性地指向一个主要不是重构性的目标。作为这种认知观点的灵感和结果,我们也发现了对科学实在论的拒绝,以及认知对象和对象的认知者是两个严格独立领域这一观念的拒绝。

这样的定义更好地区分了实现主义与其他行动导向方法(如生态心理学和激进实现主义),同时有助于识别贯穿更近期”典型”实现主义作品的共同线索,如《生命中的心灵》(Mind in Life)(汤普森Thompson,2007)和《感觉运动生命》(Sensorimotor Life)(迪保罗、布尔曼和巴兰迪亚兰Di Paolo, Buhrmann & Barandiaran,2017)。正如我将在下一节中论证的,它在允许识别共同方法方面也是有益的,无论其倡导者是否回溯到特定文本或以特定术语描述自己。

瓦雷拉、汤普森和罗施认为他们关于感知和行动关系的论题不仅仅是一个经验发现,这在他们不仅关心为认知科学提供替代方法论,而且关心提供替代形而上学来取代当时占主导地位的科学实在论(这种实在论在今天的哲学英语圈仍然占主导地位)(布尔格和查默斯Bourget & Chalmers,2021)的关注中是明显的。科学实在论认为心灵和世界是严格独立的,并询问前者如何能够认识后者,而瓦雷拉、汤普森和罗施明确将他们的项目置于现象学方法中,该方法将心灵和世界、自我和环境视为不可分割地纠缠在一起。

作为埃德蒙·胡塞尔(Edmund Husserl)引入的传统,我理解现象学的核心特征是康德式项目的延续,即找到一条介于理想主义和形而上学实在论之间的道路。正如萨哈维(Zahavi)(2004)所说,“我要坚持说,现象学基本上是一个超验哲学事业,忽视它的这一部分,就是保留某种东西

只能通过含糊其辞才能称之为现象学”(第340页)。

因此,虽然”现象学方法”最常与胡塞尔著名的”悬置(epoché)“联系在一起——即在分析经验对象时,按照它们向我们显现的样子进行分析,而不通过对其心灵独立性质的预先承诺来扭曲这种分析——这只是第一步。第二步是尝试识别超验结构,如透视性和时间性,这些是我们能够经验这个对象世界的可能性的先决条件(Zahavi, 2003; Moran, 2002)。

通过这样做,我们可以尝试通过牺牲将经验世界视为独立”给定”的形而上学实在论来拯救关于经验世界的实在论。对于现象学家来说,这意味着要认识到经验世界是一种构造,部分涉及我们自己的活动,但关键的是,这种构造仍然是经验上真实的,而不是纯粹主观的个人自由选择的问题。正如Varela、Thompson和Rosch(1991)所描述的:

(…) 认知不是预给定心灵对预给定世界的表征,而是基于存在于世界中的存在者所执行的各种行动的历史,对世界和心灵的制定(enactment)(Varela等人[1991:第9页])

到目前为止,这很康德式。现象学的不同之处在于,它不是将这些必要的先决条件与纯粹”认知者”的概念图式联系起来,而是与行动者的”具身性(embodiment)“联系起来,因此逐渐认识到这些超验结构的偶然性、动态性和历史性,与康德范畴的所谓永恒和绝对基础形成对比(Mohanty, 1978; Zahavi, 2003)。

关于具身性有三个关键点。首先,这个术语不仅指通常理解的生物学身体,还指扩展的文化、语言和环境结构网络,因为这些结构提供、引发和约束可能的行动。其次,身体现在相应地分裂为两个方面:在经验中给予我们的、可通过科学方法调查的经验方面,与通过现象学分析揭示的超验生活方面。第三,语言、文化和生物结构的有趣之处在于它们可以变化和改变。因此,现象学分析揭示的作为经验某个方面的必要先决条件的东西,正如社会学家阿尔弗雷德·舒茨(Alfred Schutz)(1959)对胡塞尔早期必然基础主义的批评所指出的,仍然可能取决于我们的特定情境,而不是反映绝对和永恒的真理。

因此,在现象学身体的双重方面中,正如Petitot、Varela、Pachoud和Roy(1999)所论述的,“超验分析和自然说明本质上是结合在一起的”。Zahavi(2004)认为,正是这种对超验结构经验方面的认识,而不是对现象学超验维度的抛弃或贬低,开启了真正自然主义现象学的可能性。

虽然早期的胡塞尔可能确实寻求”普遍性、必然性、必然性”来为人类知识提供”绝对基础”(胡塞尔,1982/1913,第19页),但Zahavi(2003)认为他越来越认识到具身性的重要性(胡塞尔,2001/1920;1997/1907),以及现象学主张的可修正性(胡塞尔,1970/1936)和经验与超验方法之间富有成效互动的潜力(胡塞尔,1999/1929)。话虽如此,可以说是梅洛-庞蒂首先充分认识到现象学”身体”的双重性质如何包含了将科学和超验现象学认知方法的洞见结合起来的前景。

正如他所描述的,现象学分析关注的不是对不可动摇基础的追求,而是”一种智识的接管,对具体经验事物的明确化和澄清”(1964,第68页)。这种洞见与经验事实之间的明确区别现在变得模糊,并被重新塑造,使得”先天的(a priori)是被理解的、被明确化的、并被贯彻到其潜在逻辑的所有后果中的事实;后天的(a posteriori)是孤立的和隐含的事实”。(2013/1945,第221页)。在这方面,正如他所论证的,科学家的归纳和概括努力与现象学家的努力之间存在连续性:

不存在两种真理;没有归纳心理学和直觉哲学之分。心理学归纳永远只是揭示某种典型行为的方法论手段,如果归纳包含直觉,那么相反地,直觉也不会在空无中发生。它对事实、材料、科学研究揭示的现象进行操作。不存在两种知识,而是同一种知识的不同澄清程度。(1964,第24页)

科学家和现象学家都采用从变化的环境中提取不变特征的方法。一个在身体、语言或社会作为我们经验中的对象的经验中寻找这些特征,另一个寻找它们作为经验的结构的不变特征。但两者都没有完全逃脱经验,也都没有通往位于经验之外或超越经验的某个纯粹自然领域的直接方法论路线。现象学与科学自然主义不相容,只是因为科学家忘记了这一点,并将她的模型的属性视为心灵独立现实的不可撤销的真理。

正如梅洛-庞蒂对此的描述:

科学操控事物但放弃在其中生活。它制造自己有限的事物模型;通过操作这些指标或变量来实现其定义所允许的任何变换,它只是在极少数情况下才与真实世界面对面接触。科学一直是那种令人钦佩的活跃、巧妙和大胆的思维方式,其根本偏见是把一切都当作一般对象来对待——仿佛它对我们毫无意义,却又注定要为我们所用。(1964年,第290页)

因此,作为自然主义哲学的enactivism并不意味着一种自然化的现象学,其中活身体(lived body)的现象学描述被简化或消除,而支持将身体作为我们经验中一个对象的经验性描述,而是一种现象学分析和科学方法相互启发的哲学,两者都不被视为另一方必须绝对服从的无疑根基。正如Gallagher(2018, 2017)论证的那样,这样的图景可能不仅涉及我们赋予科学方法的权威性的修正,而且,正如Merleau-Ponty所做的那样,还涉及我们如何概念化其研究对象的转变,朝向将自然本身视为不可简化的关系性和主体间性的观点,由具身行动者(embodied agents)之间的互动构成。

正是这种现象学、科学和自然的观点,体现在Varela、Thompson和Rosch(1991年)在第31页的引文中,我将其作为enactive进路的基础,尽管不是原创贡献。

区分其不同分支的一种方式是根据我们具身性(embodiment)的哪些维度被强调进行研究:无论是生物自构成(biological self-constitution),如Thompson(2007)或Weber & Varela(2002),感觉运动动力学(sensorimotor dynamics)(Di Paolo, Buhrmann, & Barandiaran, 2017)还是社会和语言网络(Di Paolo, Cuffari, De Jaegher, 2018)。

虽然这种拒绝形而上学实在论而支持先验现象学对理解enactive进路至关重要,但这并不意味着任何enactive的东西都必须追溯到Husserl、Heidegger、Merleau-Ponty或他们的直接后继者。还有其他通向具身性现象学和先验分析的途径。这可能通过另一种后康德路线,例如通过Wittgenstein对我们世界的约定构成的类似关切,以及我们的主体间情境和语言具身在使这成为可能方面的优先性(关于现象学视角下对Wittgenstein的阐释,见Overgaard, 2006; Egan等人, 2013; Gier, 1981; Zhang, 2008)。

或者,人们可能完全穿越不同的传统和时期:从佛教的根基开始,与悉达多·乔达摩对究竟真理和世俗真理的区分,并跟踪这如何在中观学派中发展,该学派构成了《具身心智》的第二个哲学支柱,或者在瑜伽行派中发展,在那里我们发现与欧洲先验现象学传统最接近的平行之处(Lusthaus, 2014)。

然而,我认为参考欧洲现象学传统特别有用的地方是理解enactivist对认知的’意向性’(intentionality)的关切,以及这如何与对作为认知系统的表征主义理论的拒绝并存。

Enactive进路对意向内容(intentional content)和将身体视为’意义载体’的观念的关注(Colombetti, 2010)导致了那些认为enactivism的定义标志是其反表征主义立场的人的批评。例如,Hutto & Myin(2012)指责Varela等人(1991)、Thompson(2007)、Di Paolo(2009)和Colombetti(2010)的论述不够激进,因为他们继续承诺基本层面的意向内容。关于一个系统如何能够拥有意向内容而又不是表征性的这种困惑,源于’意向性’一词在现象学和’分析’认知进路中的相当不同的使用方式。

在心灵的分析哲学和经典认知科学中,意向性的主导概念是表征载体(representational vehicle)的内容与目标对象之间的指向关系(aboutness relationship),该目标对象以任何应该支撑该指向关系的方式与该内容相对应。因此,几乎所有入门教科书都在开头强调”哲学家的意向性概念与以实现某事为目标的普通含义之间没有实质性的哲学联系”(Crane, 2015, 第32页)。后一种状态通常被解释为表征状态更广泛类别的子类,以及一种依赖于拥有指向事物状态这一更基本能力的能力。正如Crane所说,“普通意义上的意图(intentions)是意向状态(intentional states),但大多数意向状态与意图关系不大。“(第32页)

这种将意向性视为对对象的指向关系,以及作为比对目标的意图更一般和基本的东西的观点,可以追溯到Franz Brentano(1874)将该术语引入心灵哲学。在解释其含义时,Jacob(2019)指出’intentionality’的词源来自拉丁语’tendere’,意思是瞄准、努力或趋向。

在我看来,这恰恰证明了与预期相反的东西。在Jacob关于瞄准目标的箭的例子中,箭并不指向那个目标。它趋向于射中靶心,而不是变得与目标相似或充当其某种替代物。同样,我可能旨在

更努力地工作、更礼貌、变得更强壮或编织得更快,但在这些情况中,没有一个是以某个我试图与之建立对应关系的目标”对象”为目的的。在普通英语中,甚至”对象”也有第二个含义,更多地与目的和目标相关,而不是与”关于性”相关,比如当侦探解释说”调查的目标是确定谁杀死了兔八哥”,或副校长宣布”大学的目标是培养高就业率的毕业生”。

正如汤普森(Thompson, 2007)解释的那样,表征主义心理理论将意向性(intentionality)视为状态与某些心智独立的”事物”具有”关于性”关系,而在现象学传统中,意向性反而是”行为具有导向性”的属性。这种现象学意向性仍然具有规范性内容,但它更类似于我们可能成功或失败满足的欲望的规范性,而不是可能准确或不准确的描述。

正是这种意向性概念在瓦雷拉、汤普森和罗施(Varela, Thompson and Rosch, 1991)提出的”认知科学的具身能动方法”(enactive approach)中发挥了核心作用(第9章)。

我们可以说,作为具身行动的认知的意向性主要在于行动的导向性。这里意向性的双面性对应于系统所理解的行动可能性以及由此产生的情境如何实现或未能实现这些可能性。(第206页)

这种行动的导向性不需要,通常也不会采取深思熟虑制定的计划形式。相反,它是我们面向周围世界的取向中持续显现的东西。这个世界,正如现象学家和具身能动主义者所理解的,并不首先表现为一系列中性的无关对象,我们后来可能对这些对象做出是否感兴趣的判断。相反,我们在非反思性参与中所体验的世界,呈现为行动可能性的景观,可能会吸引或排斥我们。这在梅洛-庞蒂《行为的结构》(1963)的一个经典例子中得到了很好的描述:

对于正在行动的球员来说,足球场不是一个”对象”,也就是说,不是那种可以产生无限多样的透视观点并在其表面变化下保持等同的理想概念。它被力线(如”码线”;那些界定”禁区”的线)所贯穿,并划分为不同的区域(例如,对手之间的”空隙”),这些区域要求特定的行动模式,并发起和引导行动,就好像球员没有意识到它一样。球场本身并不是给定给他的,而是作为他实践意图的内在项出现的;球员与之合为一体,感受到”球门”的方向,就像他立即感受到自己身体的垂直和水平平面一样。(第168页)

因此,从现象学中,我们获得了认知、知识或理解的另一种解释。这种解释不是主要将这些概念理解为拥有某种具有描述内容的内部表征,并根据它是否准确对应独立的事态来评估。相反,认知要用我们适当回应周围环境的诱导和可供性(affordances)的技能来解释,就像打字员、音乐家或运动员的实践知识所展示的那样,这个想法被德雷福斯(Dreyfus, 2002)称为”熟练应对”(skilled coping),或者在感觉运动理论中称为”感觉运动掌握”(sensorimotor mastery)(O’Regan and Noë, 2001)。

虽然这种表述在向意向性的非表征性框架移动方面很好,但技能或掌握的概念不仅意味着对可能性的欣赏,还意味着对什么是更可取的辨别。对梅洛-庞蒂来说,感知世界不仅仅是”我能够”的中性矩阵。如上所述,它是一个情感环境,一个具有吸引和排斥我们的力线的显著性和意义场域。如果认知在于我们回应这些力量以与世界协调或增强我们对世界的把握的技能,那么判断这种协调的标准是什么?

在梅洛-庞蒂那里,就像在胡塞尔那里一样,这种规范性通常以认识论探索的术语来表征。胡塞尔(2001/1920)相当感性地描述了对象不可见部分的某种东西:

“可以说,在这些指涉含意中向我们呼唤”。“这里还有更多要看的,转动我,这样你就能看到我的所有侧面,让你的目光穿过我,靠近我,打开我,分解我;继续一遍又一遍地观察我,转动我看所有的侧面。”(第41页)

梅洛-庞蒂(2013/1945)同样谈到被吸引到艺术画廊中绘画的最佳观看点,或理解如何相对于背景光线移动物体以最好地辨别其颜色。然而梅洛-庞蒂,如果不是胡塞尔的话,认识到协调的规范不仅仅是改善一个人的认识论地位。

足球不是认识论活动。场上的球员不是为了学习拦截的感觉而被吸引去拦截,而是因为比赛的目标是进更多球,他们作为后卫的角色是防止对方得分。同样,打字、弹风琴、跳舞或攀爬的经典例子不纯粹是探索和发现的活动,它们由其他规范支配,如语言连贯性、优雅或上升。因此,在他对《行为的结构》中我们经验形式的分析中,梅洛-庞蒂也关注他所称的”生命秩序”和”人类秩序”的结构。

正如他对前者的描述:

因此,每个有机体在给定环境中,都有其最佳的活动条件和实现平衡的适当方式;而这种平衡的内在决定因素不是由多个向量给出的,而是由一种对世界的总体态度给出的。这就是为什么无机结构可以用定律来表达,而有机结构只能通过规范,通过某种表征个体特征的传递性行为类型来理解。(1963/1942, P.148)

虽然这些让我们能够利用一系列公认的、非认识论规范——从与他人保持适当距离到遇到危险时逃跑——但仅仅指出这些规范并不能解释它们的起源和作用力。这是奥里根和诺埃(2001)的感觉运动理论仍然面临的问题,该理论由于缺乏自我性和自主能动性(autonomous agency)理论,没有工具能够超越对中性感觉运动可能性的单纯意识,来解释特定可供性(affordances)如何”抓住”或召唤我们的”情感诱惑力”。

对于具身认知方法来说,自然化意向性内容的项目与奠定目的论或规范性基础的项目是相互交织的。在所有情况下,我们需要的是一个关于某种活动意味着什么才能被导向一个目标的说明,这种方式使得它可以被描述为真正在”试图”实现那个目标,并因此有失败的可能性。此外,一个令人满意的说明既不能默认为一个无根据的准确表征标准,也不能通过诉诸某个外部设计者的进一步意图和投射而陷入无限回归。

正如具身认知方法的不同分支可能专注于具身性的不同方面一样,它们也可能在相应的不同地方寻找这种目的论的基础。

因此,将具身认知方法定位为自然主义现象学的延续——也就是说,作为对知识和现实本质的基础性探究,而不是专门关于认知科学对象和方法论的局部理论——是识别其作为连贯程序的更好方式。这不仅清楚地将具身认知方法与其他不共享这些目标的更局部的说明区分开来,如激进具身认知或感觉运动理论,而且如我将论证的,让我们能够识别同一方法的其他实例,无论术语选择或直接的历史联系如何。正如先验现象学总体上一样,通往相同观念的路径不止一条。毕竟,如果这确实是一个有前途的方法,那么没有其他人想到它就很奇怪了。

因此,具身认知方法发展背后的现象学启发对于理解瓦雷拉、汤普森和罗施描述其项目的特定方式,以及它与其他被描述为”具身认知”的观点的区别是至关重要的。然而,正如我提到的,通往同一种将感知和行为视为构成性相互依赖并导向一个主要不是重构性目标的观点有着替代性路径。特别值得注意的是苏珊·赫尔利的观点,她虽然从康德开始,但通过维特根斯坦而不是胡塞尔、海德格尔或梅洛-庞蒂,走了一条不同的路线,发展出一种我认为比更常被引用的具身认知传统例子更接近瓦雷拉等人(1991)观点的看法。

赫尔利并不声称具身认知主义的称号,也没有大量借鉴瓦雷拉等人(1991)的工作——虽然她的书《行动中的意识》直到1998年才出版,但致谢中提到它是在《具身心智》出版前一年写成的。尽管如此,她偶尔被归类为感觉运动具身认知主义者——正如沃德(2016)所证明的,这种分类对她复杂说明的精妙性是不公正的。赫尔利不只是像奥里根和诺埃(2001)那样认为感知的内容依赖于我们对运动如何改变感觉输入的知识,而是提出了一种”双层相互依赖”观点,即在感觉输入和运动输出的亚个人层面,以及在感知和能动性的个人层面,行动能力和感觉能力是彼此可能性的必要前提条件(赫尔利,1998)。

对相互依赖的强调将赫尔利的具身认知主义与各种感知技能理论或行动控制理论区分开来。对赫尔利来说,至关重要的是这种相互依赖不仅仅是工具性的,如吉布森强调它们在彼此独立功能方面的效用,而是关于感知和行动是什么的构成性问题。行动是对感知的控制,感知是行动可能性的呈现,因此,它们必然是不可分离的。从这个意义上说,沃德(2016)论证,赫尔利最好被描述为”先验具身认知主义者”。

在她的共享回路模型中,赫尔利(2008)提出这如何可能通过控制系统的层级结构向上扩展,这是我将在下一章讨论的预测加工说明的惊人先驱。正如预测加工的结果所提示的(基弗和霍维,2018),赫尔利也提出认知内容因此必须从整体上归属,根据构成这个整体控制系统的输入和输出、感知和意图之间潜在灵活的关系来归属。

这给我们留下了一个问题:“为了什么而控制?”赫尔利对她称为”给定神话”的威胁特别敏感,即提出通过意图的内容来解释感知的内容,而意图的内容被认为是原始的且无需

无需进一步解释。这种策略本身并不比将感知中呈现的对象视为心智独立世界的直接”给定物”更好。在试图避免这种”仅仅是更多内容”策略的主观倒退时,赫尔利论证说,我们需要用某种东西来替代外部世界表征在为内容确定提供非主观基础方面所发挥的作用。她提出,这就是规范性的客观解释能够提供的。

赫尔利(2003)所描述的问题在于区分一个真正遵循规范且可能在此规范上失败的系统,与一个简单反馈控制系统(如可编程恒温器)的操作,后者同样调整输入和输出之间的内部连接。恒温器可能根据我们的目标而失败,但没有什么能阻止将其行为描述为成功遵循某种替代规则。她建议,真正的规范性首先取决于在如何追求目标方面类似于增强的情境敏感性和灵活性,这是她的共享控制回路模型的更高层次所提供的;其次取决于某些外部目的论约束,如社会情境和进化压力。

然而,正如赫尔利(1998, 2003)所指出的,她缺乏对究竟是什么基础支撑了这种假设的”目的论情境”并将其与适用于主体和非意向性系统的基本物理定律区分开来的解释。行为的单纯复杂性似乎不足以胜任这项任务,因为无论多少复杂化都似乎不足以完全消除这样的担忧:一个能够遵循(或至少看似遵循)某种复杂规范阵列的机器人,可能仍然像任何其他机器一样是无意识的僵尸。正如她所说:

具有概念能力的主体拥有结构更丰富的行为集合,也许这些行为必须有具有某种相关结构的原因。但即使承认所有这些,也不清楚为什么概念能力应该解除机器或僵尸的担忧。如果这些担忧首先是有效的,为什么机器或僵尸不能拥有概念结构化的行为集合和推理能力,以及相应结构化的原因,却不处于意识状态?如果这些担忧一开始就站得住脚,那么伴随概念能力而来的结构丰富化和理性行为规范并不会松动它们的把握。即使我们为了论证而允许概念能力对意识是必要的,我们仍然可以在视角和访问之上增加概念能力,却仍未得到一套充分条件。(1998年,第162页)

也许,她建议,“充分条件集合中所需的额外成分不是概念能力的更丰富的规范性,而仅仅是生命”(第162页)。然而她没有追究这种可能性。如前所述,她关心的是遵循规范的意向性主体与有意识主体之间的差距。她假设了”没有生命的意向性行动”和”没有意向性行动的生命”的双重分离性。

在我将在本书中发展的生物能动观点上,生命和意向性并非如此容易分离。虽然创造没有能动性的生命可能是可能的,但一旦我们看到生命对规范性领域的自然化所贡献的内容,我们就会明白为什么没有生命就不可能有意向性能动性。也许,尽管这不是这里探讨的话题,一旦我们有了如此丰富的意向性能动性解释,关于意识是否需要额外成分的任何进一步困惑都会消解。

这个规范性和意向性如何出现的问题在《具身心智》中也没有得到解决。尽管明确关心抵制在有利于物理科学的纯粹对象的情况下消除主观性、意向性和能动性,瓦雷拉等人在试图描述这些特征时,并没有超越作为操作闭合的明确机械论自主性概念。至关重要的是,他们建议细胞自动机比托里奥与活体生物之间的主要区别仅仅在于它们各自的复杂程度。我不同意。正如我将论证的,仅仅这种操作闭合无法捕捉能动主义者所需的意向性和目的论导向的主体与纯粹物理机制之间的种类差异。

因此,生物能动方法的发展并不始于《具身心智》,而是始于这样的观念:我们可以将这些目的论和意向性属性基于生物体的自我生产,特别是其对内部代谢网络的内在依赖。虽然代谢作为目的论的观念起源于汉斯·乔纳斯(1953, 2001/1966),但能动主义对此的接受可以追溯到韦伯和瓦雷拉(2002),并通过汤普森(2007)的《生命中的心智》得以延续。因此,虽然能动主义的特征是将认知视为感知和行动的协调,其中这些构成性地相互依赖并指向一个主要不是重构性的目标,但我现在要描述的生物能动主义是试图在生物学术语中基础这种指向目标的意向性指向。

生物能动主义者从更广泛的能动主义那里继承了对目的论和意向性的自然主义和实在论的承诺,并在此基础上增加了另外两个承诺:心智-生命连续性和将生命视为自我生产的观点。这些应该描述我们的生物具身如何解释能动方法所假设但未解释的规范性和目的论维度。

心智-生命连续性是这两者中较容易解释的,其表达为

正如汉斯·约纳斯(Hans Jonas)(2001/1966)很好地表述的那样:“有机体即使在其最低形式中也预示着心智,而心智即使在其最高层次上仍然是有机体的一部分。”(第1页)这样的主张如何解读自然取决于人们认为两者共享的相关特征是什么。

因此,生命-心智连续性(life-mind continuity)是一个相对最小的承诺,被里昂(Lyon)(2006)调查的各种”认知的生物发生方法”(biogenic approaches to cognition)的多样化理论家们所共享。

如果我们作为制动派(enactivists),将”心理的标志”(mark of the mental)理解为其意向性指向(非表征性理解),那么心智-生命连续性意味着在生命系统的某些属性中定位这种意向性指向。正如汤普森(Thompson)(2007)所指出的,正是这种对生物和心理共享的存在和现象学维度的关注,将约纳斯和制动方法与其他生命-心智连续性方法区分开来,后者专注于共享的组织或功能方面。

当涉及解释目的论(teleology)和意向性(intentionality)的出现时,自达尔文以来的标准求助一直是自然选择,以遗传变异和差异生殖适应性来解释日益复杂的组织形式的发展。然而,达尔文的成就通常不被视为为我们的自然主义世界观让出意向性的空间,而是被视为消除了意向性(Stenmark,2001)。正如道金斯(Dawkins)(1986)所说:“自然选择,这个达尔文发现的盲目、无意识、自动的过程,我们现在知道它是解释所有生命存在和表面上有目的形式的原因,它心中没有目的。”(第5页)正如他在别处写道:“我们观察到的宇宙恰好具有我们应该期望的属性,如果在根本上,没有设计,没有目的,没有邪恶,没有善良,只有盲目、无情的冷漠。”(1995,第133页)

我们可能试图在自然选择描述的生殖适应性增加趋势中保留目的论维度——例如,通过指出这与物理学的无例外定律不同,在特定个体情况下可能”失败”实现。热力学第二定律也是如此(Wicken,1981)。然而,在这两种情况下,这可能更好地通过将它们视为从潜在因果过程的统计概括来解释,而不是将它们视为定律本身——无论是目的论的还是其他的(Matthen & Ariew,2002)。此外,即使熵增或生殖适应性确实是宇宙被驱动的目的,在任一情况下,这都不能归功于个体行为者的工作,他们试图或未能遵循这个规范。

因此,生物制动主义(bioenactivism)采取了不同的路线,转而关注个体有机体的层面,以及单细胞中有机生命的基本单位。因此,虽然其哲学根源可能在现象学中,但其生物学根源在于由翁贝托·马图拉纳(Humberto Maturana)和弗朗西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)发展的自创生理论(autopoiesis theory),该理论提议识别单细胞中这种自我产生的基本逻辑,以便在更一般的自主性(autonomy)概念中制定其基本特征。

对于马图拉纳和瓦雷拉(1973/1980),自创生系统(autopoietic system)的定义如下:

自创生机器是一种机器,组织(定义为统一体)为生产(转化和破坏)组件的过程网络,这些组件产生的组件:

(i) 通过它们的相互作用和转化持续再生和实现产生它们的过程网络(关系);以及

(ii) 通过指定其作为网络实现的拓扑域,在组件存在的空间中构成它(机器)作为具体统一体。(马图拉纳和瓦雷拉1980,78-79页)。

在细胞中实现时,相关方面是分离内部和外部环境的膜或边界,以及在这个边界内,由通过膜允许进入的分子滋养的酶和反应物网络,这些分子要么产生进一步的反应物和酶,要么产生构成细胞边界的组件。在这方面,正如博登(Boden)(1999)描述的那样,自创生可以被视为试图用组织术语定义细胞的新陈代谢(metabolism),从而允许我们从特定化学组件中抽象出来。

由于使用细胞自创生作为说明性示例,我在这里称之为”生物制动主义”(bioenactivism),通常被称为”自创生制动主义”(autopoietic enactivism)。虽然这可能是一个更好的标签,因为它标明了制动主义者关心的特定生物学属性,但如前所述,这个名称至少有两个原因是误导性的。

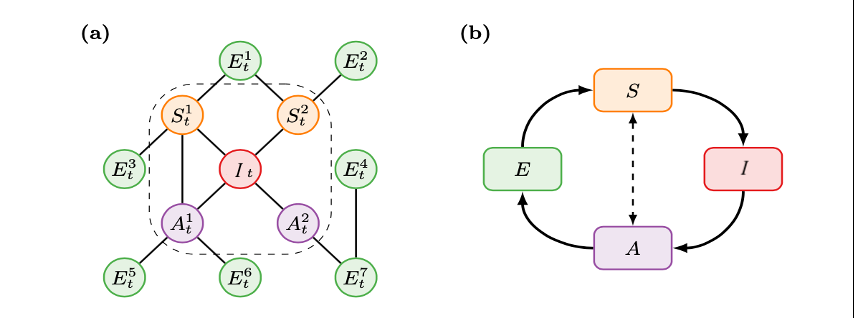

第一个原因是,正如汤普森和迪保罗(Di Paolo)(2014)指出的,《具身心智》(The Embodied Mind)中的关键概念不是具体的自创生,而是更一般的自主性(autonomy)原则——细胞自创生与此相关,作为分子层面的实例化。自主系统被定义为表现出操作封闭性(operational closure)的过程网络:一种循环组织,网络中的每个过程既使能另一个过程,又依次依赖于另一个过程,以及不稳定性(precariousness):如果这些过程中的任何一个崩溃,整个网络就会停止存在(汤普森和迪保罗,2014)。正是通过循环组织和相互依赖的这些属性——而不是在分子反应和膜中——生命系统将自己与其环境区分开来,如图1.1所示。

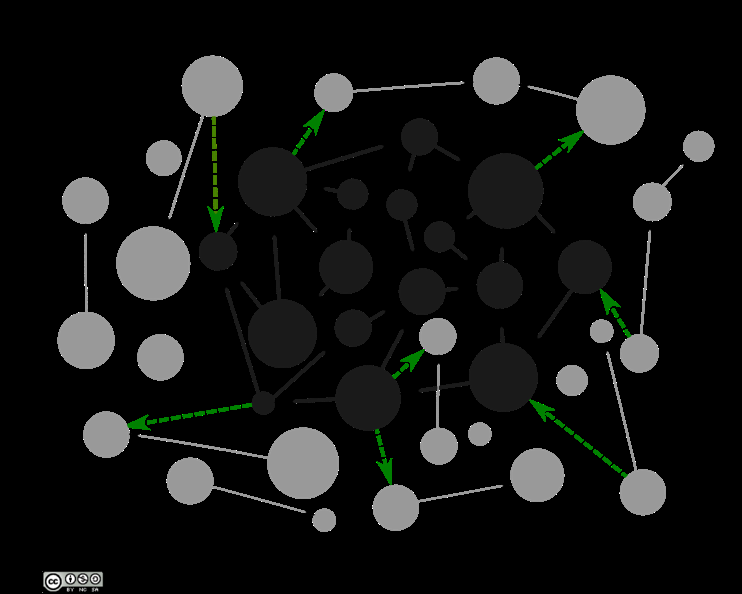

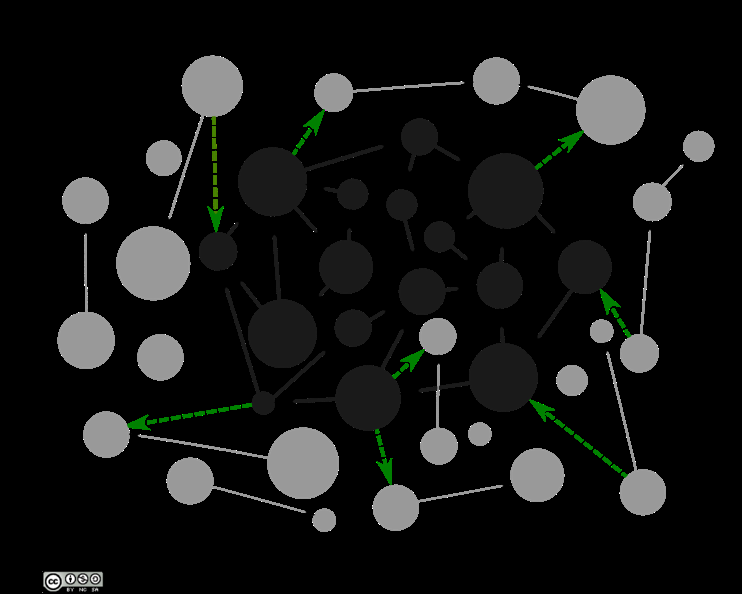

[图1.1:操作封闭的过程网络如何(高亮显示)的说明]

[黑色)与其周围环境区别开来。仅有启用或依赖关系的单向依赖关系不允许加入该网络,用虚线显示(Di Paolo, 2013)]

这被认为能为我们提供规范性,因为系统的操作封闭组织定义了一个与维持这个脆弱系统相兼容的交互域。

因此,如Thompson(2007)所说,“认知是系统基于其自主性而制定或产生的与意义和规范相关的行为或行为”(第158页)。

细胞自创生(Autopoiesis)对于自主性的作用,就像图灵(1948)对其基于纸带机器的描述对于计算的作用一样,将主动方法称为”自创生主动主义”有点像将心智的计算解释称为”纸笔认知主义”。正是自主性的概念应该为生命系统的逻辑提供一个特征描述,这个逻辑可以跨越从单细胞到神经系统循环动力学的不同组织层次进行概括。

强调自创生可能无益的第二个原因是,正如Villalobos(2013)和Villalobos与Ward(2015)所描述的,它鼓励将自创生理论和生物主动主义混淆在一起。

虽然自创生和自主性概念都是在瓦雷拉与马图拉纳的合作中发展出来的,但后者坚决不是一个主动主义者——在他们合作的大部分时间里,瓦雷拉也不会被理解为主动主义者。马图拉纳的目标不是将生命系统与机器区别开来,而是解释机器如何可能是活的。因此,正如他在他们合著的《自创生与认知:生命的实现》的引言中所说,在描述生命系统时”目的、目标、用途或功能的概念必须被拒绝”(1972/1980,第xiii页)。

在这方面,以及在将意向性话语减少为反馈控制系统操作的目标上,自创生理论是控制论的,而不是生物主动主义的。本着英国控制论学者W. R. 阿什比的精神,它支持一种生命-心智连续性的形式,将我们心智的操作视为较简单有机体稳态调节的阐述。然而,与生物主动主义不同,它将这种连续性一直延伸到非生命物质中,认为有机体的存在状态与任何其他物理系统之间没有本质区别,因此没有将意向性或内在目的性作为后者独有的真实属性的基础。

主动主义本身直到《体现的心智》才被引入,如前所述,它尚未正面解决自然化目的论的问题。只是到了90年代末,瓦雷拉受到康德和约纳斯关于有机体作为”自然目的”思想的影响,他才开始探索”原始意向性”和”意义生成”(sense-making)作为生命独有概念,转向认为这些确实导致重新引入一种”内在于行动中的生命”的目的论(引自Thompson, 2007年第454页的电子邮件交流)。这在2002年与安德烈亚斯·韦伯的一篇文章中达到顶峰,该文章借鉴了约纳斯(2001/1966)在代谢系统的”需求自由”中自然化目的论的尝试。

这种”需求自由”旨在强调代谢系统不仅仅是一台能够通过物质组成部分的更替自由持续存在的机器——正如马图拉纳和瓦雷拉早期声称的”自创生系统是稳态系统,它们将自己的组织作为保持恒定的变量”(1972/1980,第80页)所暗示的

使代谢系统”有需求”而非仅仅”自由”的是,它依赖于这种物质更替和自己的合成活动来持续存在。一把椅子无需做任何事情就能继续作为椅子存在,但说如果细胞的代谢活动崩溃,那么细胞也随之崩溃,这并非仅仅是人类的投射。作为细胞的部分含义,作为生命体的部分含义,就是成为通过分子物质的持续更替朝着自身持续产生努力的东西。约纳斯认为,这为细胞的活动提供了目的性维度,使得我们可以将其崩溃描述为”失败”,即使这是必然由某些先前事件决定性导致的结果。

正是在这种与马图拉纳坚持将生命和非生命系统都视为无目的机制的决定性决裂中,我认为找到了生物主动主义的起源。对其发展至关重要的两个问题是:首先,作为脆弱过程间操作封闭的自主性主流定义是否捕捉到了代谢细胞中发现的需求自由;其次,这种自主性定义是否足以为认知的主动解释所需的目的性和意向性属性奠定基础。正如我将论证的,第一个问题的答案是否定的,因此,生物主动主义未能为第二个问题提供积极的解决方案。然而,这并不意味着没有这样的解决方案,而只是生物主动主义者需要更好的自主性表述。正如我将在第11章中论证的,正是这样一个解释,由Montèvil & Mossio(2015)和Mossio & Moreno(2015)关于”约束封闭”的解释提供。

然而,在我们讨论这些问题之前,我想看看生物主动文献中的第二个发展,它源于对自主性和自创生的先前表述如何与主动规范联系起来的不同类型的不满。这是一个事实,正如Di Paolo

除了实现自身的持续存在,有机体的自主组织还暗示着一个生存窗口——环境条件的特定范围,超出这个范围,构成自主系统的过程就会崩溃。以细胞自创生为例:这既需要特定的事态(如温度、压力),也需要持续供应必要的成分来推动细胞的新陈代谢过程。由于我们的星球不是一个均匀的温热营养汤球体,所以即使是最简单的生命系统也必须调整并与其环境相互作用,以便将自己维持在这个生存窗口内。

虽然在构建主观视角中,与世界互动的感觉运动模式的重要性在《具身心智》中是核心的(如第1.1节引用的引文所反映的),但未能充分地将这一点与它如何服务于有界个体的自创生-自主构成联系起来,这反映了一个概念张力,Barandiaran (2017) 认为这个张力从一开始就困扰着能动方法——有机体与环境分离,但又由其与环境的交互定义并依赖于此的张力(Bitbol and Luisi, 2004; Bourgine and Stewart, 2004)。

这种张力在感觉运动能动主义的独立发展中是明显的,它将知觉体验的内容和结构描述为感觉输入和运动输出之间的动态关系。虽然这样的解释与更广泛的能动主义对重构主义的拒绝一致,但它缺乏在协调这些感觉运动交互的规范解释中的基础。另一方面,孤立的自创生和自主概念不足以捕获认知的逻辑。虽然它们为我们提供了自然主义基础的”基本”规范性,但它只是持续自我生产的非此即彼的命令。我们有了成功标准——构成有机体的自主网络的保存——但我们也需要生命系统将其环境交互导向那个目标的标准。

让我们举一个明显受规范控制行为的简单例子:细菌趋化性。这是Varela (1991) 最喜欢的案例研究,现在也是认知生物生成方法的支柱(Lyon, 2006),它描述了细菌如何控制其鞭毛运动以向葡萄糖浓度更高的地方移动。至少,这样做涉及感知当前葡萄糖浓度、对先前浓度水平的记忆、两者的比较以及适当运动反应的激活——当浓度增加时启动鞭毛旋转,从无方向摆动切换到定向奔跑。这是没有重构模型的”意向性”行为的最小例子。细菌内部没有内在的”效用热图”来表示整个当前溶液中营养物的分布,通过它来规划其旅程。只是一系列形式的感觉运动连接——“如果检测到糖浓度增加,则接合鞭毛旋转”。

所以细菌游向糖。但在我们兴奋地将意向性、目的性、认知和主观性归因于这个过程之前,也应该指出岩石会向地面落下——但没有人倾向于声称它们有意这样做。并不是简单地因为细菌可靠地游向糖就合法化了能动主义将意向性归因于这种行为,而是代谢保障的事实:如果细菌不游向糖,它不太可能长时间保持细菌状态。葡萄糖对细菌具有作为营养物的”意义”,但这种意义不能简化为葡萄糖的物理性质。这种意义只能从细菌-自我与糖-世界之间的关系来理解。正是这种有机体-环境关系带来了、颁布了或构成了一个现象学的意义价值世界——一个如梅洛-庞蒂 (1963) 所论证的,既不能简化为我们独立主体的鞭毛旋转行为,也不能简化为形而上学独立对象的化学性质的世界。

因此,对于构成这个现象学、关系性世界的意义生成或颁布,我们既需要自主性,也需要为其保存而交互的能力[1]。Di Paolo (2005) 在”适应性”标题下处理后一个要求,并如此定义:

一个系统在某些情况下调节其状态及其与环境关系的能力,结果是,如果状态足够接近生存边界,

1. [根据状态是否会接近或远离边界来区分和处理趋势,作为结果,]

2. [第一种趋势被移向或转化为第二种趋势](Di Paolo, 2005, 第438页)

有机体不仅参与自主的自我生产,它们也监控和调节其内部状态和环境交互

为了保持在这种自我产生可能的条件下。适应性(adaptivity)和稳态(homeostasis)概念之间的相似性立即显现出来。然而,正如自我生成(autopoiesis)意味着不仅仅是新陈代谢,适应性也涉及不仅仅是稳态。因为稳态指的是保持”关键变量”,如体温,在特定范围内,而适应性的保存是关于整体组织的保存。稳态是这种更基本要求的衍生物。其次,虽然稳态的例子通常关注直接作用于这些变量的内部调节过程——如渗透调节,Di Paolo对适应性的定义明确强调

[1][ Thompson选择修改自主性概念来将适应性纳入其中。尽管如此,人们一致认为这至少不能从自我生成的例子中推导出来。]有机体与环境关系的调节——即通过在细菌趋化性中发现的那种扩展的主体-环境循环的调节。

此外,随着Di Paolo发展他的叙述,适应性不仅涉及激活特定的生理或感觉运动过程来调节内部状态,还涉及响应环境变化对这些过程本身的调节。这超越了对一个特定营养源的一致趋化性,这种区别通过大肠杆菌中的Lac操纵子机制的例子得到了很好的说明(Jacob和Monod, 1961)。正如Di Paolo, Buhrmann, & Barandiaran (2017)所描述的:

在正常条件下,大肠杆菌代谢葡萄糖。但当这种糖的可获得性较低,而另一种糖(乳糖)丰富时,某些通常不活跃的基因将被表达,使新的代谢途径成为可能

方式允许处理新的糖。实际上,细菌检测到危及其自我维持的环境条件变化,并通过修改支撑其自我构建的内部过程来做出反应。在这里更容易区分行为的调节与其正常执行,因为那些通常休眠的、在特定环境条件下被激活的基因不参与有机体的持续自我维持过程。(P. 130)

因此,没有适应性的渐进规范性(graded normativity),就没有意义建构(sense-making),没有吸引和排斥我们在与世界的更好或更坏的互动模式之间的情感力量的现象世界。因此,在他们的著作《感觉运动生活》中,Di Paolo, Buhrmann & Barandiaran (2017)将适应性,连同自我生成的自我个体化,作为将主体性(agency)和主观性(subjectivity)归属于生命系统的必要要求。

然而,在Di Paolo(2005)的适应性叙述中仍然缺少一些东西。或者至少在从适应过程的调节转向谈论个体发展过程中”经验依赖”发现新过程的转变中被忽略了一些东西。

正如在大肠杆菌中,多代的自然选择可以导致各种适应性反应的发展和后续遗传——不仅对稳态变量本身的直接威胁变化,还对诸如捕食者脚印等信号的预期调整,这些信号作为对这些变量即将面临威胁的代理。这样的机制,如果不总是成功的,在特定物种个体可能必须应对的各种环境中仍然相关。但这个教训必须以艰难的方式学习,在物种层面,通过任何未能成功实施它们的组织的自主性崩溃。

既不是在不同的、基因编码的反应之间切换的能力,也不是预期非即将威胁时激活这些反应的能力,等同于经验依赖地学习新的反应。问题是个体有机体如何能够学会一个新的信号,比如硫磺的上升气味,威胁其持续存在,而不会让这变成所谓的”晚了一课”?个体如何学习对这种新威胁的新适应性反应,而实际上不经历自己的崩溃?

在《感觉运动生活》中,Di Paolo等人(2017)借鉴了皮亚杰(Piaget)关于感觉运动平衡的详细叙述,描述了一个系统如何同化新的环境可能性,并通过其感觉运动组织的改变来适应这些可能性。然而,正如他们所说,他们的陈述是在”神经动力学和个人经验之间的中观层面”提出的,因此,没有说”关于感觉运动图式平衡和选择如何在大脑和其他身体结构中得到支持的太多内容。“正如他们声称的…

感觉运动平衡的动力系统方法不是一个完全发展的理论。它概述了这样一个理论最终必须包含的基本要素,但一些细节,例如关于其可能实现的细节,还有待填补。这个领域的进展将需要涉及关于开放式学习本质的进一步工作:例如,对假设本质上是开放式的过程(如生物进化和免疫网络动力学)及其与可能在大脑中运行的过程之间关系的额外检查(见,例如,Fernando等人2012;Watson和Szathmáry 2016)以及在非神经身体中。(P.105-106)

Di Paolo(2017)等人对预测处理(predictive processing)叙述在发挥这一作用的效用持怀疑态度,认为它们过度内在主义、表征性,并且致力于知觉优于行动的优先性。虽然预测处理经常以这样的术语被描述,但许多

的作者认为这些并非该框架的本质承诺(Vázquez, 2020; Nave et al., 2020; Harvey, 2018; Bruineberg, Kiverstein, & Rietveld, 2018; Kirchhoff, & Robertson, 2018; Clark, 2015)。

从原则上讲,没有理由认为实施(enactive)目标不能有时通过预测手段来实现。因此,与其拒绝关于”高级”认知活动的预测主义解释,如梦境(Windt, 2018)、行动规划(Pezzulo, 2017)、记忆(Henson and Gagnepain 2010)和关于他人心理状态的反事实推理(Palmer, Seth & Hohwy, 2015),我认为我们应该研究所描述的机制是否可以用感觉运动图式平衡和选择来重新阐述。

预测机制同样可能被重新描述为从事感觉运动协调的业务,即”对重要交互中的重要模式提供把握”(Clark, 2015, p. 19)的业务,这种可能性不仅为预测处理(PP)理论被实施认知科学吸收提供了可能,还突出了预测处理本身需要一个生物实施的意向性理论。对某种操作(神经或其他)的预期内容解释不能仅仅从其结构和动力学中读出。像任何内容归因一样,无论是表征性的还是非表征性的,这都依赖于功能性规范,这样我们就可以谈论这些”预期”的成功或失败(Millikan, 1984; Hurley, 1998)。用实施术语重新描述预测处理仅仅拒绝了重建功能的提议,但没有提供所需的替代方案。

因此,在我看来,Di Paolo等人(2017)对预测主义框架提出的最重要反对意见并不在于它们是用重建主义还是感觉运动术语来描述。相反,核心问题在于规范性或能动性术语的适当性不能仅仅从系统动力学中读出。预测主义框架本身无法解释是什么区别了能动者的感觉运动动力学与仅仅是控制系统(如恒温器或制导导弹)的动力学。

这呼应了Noë & O’Regan (2001)感觉运动理论的问题,在1.1.2节中讨论过——即两种理论都没有基础来为我们与世界的交互归因规范维度,如”把握”、“协调”或”感觉运动掌握”。

正是为了描述能动者的构成,并解决这些规范维度,预测处理经常通过Karl Friston的自由能原理来激发动机。与上述仅仅预测误差最小化动力学不能提供能动性解释的说法相反,Friston和同事明确断言,最小化自由能的命令(大致上,预测误差的广义概念)实际上确实捕获了”活系统的’意向性’或’关于性’——即有机体对有意义的、具有重要性和价值世界的指向性”(Ramstead et al., 2018, p. 33)。此外,他们提出,这个原理可以”超越或吸收实施主义的经典(即自创生)表述”(Ramstead et al. 2021, p.59)。

本书的核心论证是展示这种说法如何根本误解了自创生、自主性、实施主义乃至一般意义上的生命。尽管如此,自由能最小化作为自主性表述的失败并不意味着自由能或预测误差最小化理论对生物实施主义者没有任何贡献。一旦我们掌握了预测处理和自由能原理的细节(第2-7章),以及对生物系统如何表现自主性的更好理解(第10-11章),我们就能够看到为保持自主性而协调适应性行动的程度有时可能通过预测误差最小化来实现,以及可适应性与可预测性之间关系的程度将永远只是偶然和近似的。

但在我们进入意向性、自主性和生物实施主义的争议领域之前,让我们设立一些基本规则。认知的预测处理理论从何而来?重建主义者和实施主义者都可以同意哪些结构约束是由(尽管不足以)系统是预测处理器这一主张所蕴含的?

预测处理[PP]在心智哲学和认知科学中的引入可以追溯到Jakob Hohwy (2013)和Andy Clark (2013, 2016)的工作,他们都采用了Karl Friston (2003, 2005, 2010)关于如何使用预测编码提供大脑功能广义理论的提议(2005)。这个提议反过来又受到了Rao和Ballard (1999)关于视皮层分层预测编码理论的影响。

虽然预测编码是预测处理的最基本组成部分,但它并非预测处理独有——实际上它的起源不在神经科学而在数据压缩,作为1950年代开发的用于存储和传输图像和视频文件的策略(Clark, 2016, 参见Shi & Sun, 1999 & Musmann, 1979的概述)。基本思想是我们希望存储或发送的数据中通常存在规律模式,因此,与其单独编码每个像素的值,我们可以通过仅编码这种模式及其偶然违规来更有效地编码图像。例如,在视频中,大面积背景在某个持续时间内往往保持不变,因此与其重新传输整个

对于每一帧重新渲染场景,我们可以简单地传输一次模式,然后只编码由背景前方物体和主体的局部移动所引起的后续”错误”。

正如Sprevak (2021)所描述的,大脑使用这种编码策略的提议至少可以追溯到Attneave (1954)和Barlow (1961),他们认为早期视觉系统的瓶颈:例如,神经元的数量、它们的动态范围、放电率的限制以及放电的代谢成本,都要求大脑使用这种”冗余减少”编码来传输感觉数据(另见Zhaoping (2006)对一些相关约束的回顾)。

这已经对大脑结构提出了一些最低要求。即预测神经元(有时被赋予理论上过于宽泛的名称”表征神经元”)与比较器或预测错误神经元之间的区别,信号在这些神经元之间既”向下”流动也”向上”流动。比较器神经元的第二个输入来源是传入的感觉信号,这些信号与向下的预测信号进行比较。来自预测神经元的信号持续变化,直到它们与感觉输入匹配,表明它已被有效地”预测”(Keller & Mrsic-Flogel, 2018)。

分层预测处理在此基础上增加了一些关于预测编码如何在大脑中实现的具体提议,并对能够称为预测处理器的系统架构提出了相应要求。

这些是:

1) 分层结构: 这个过程在各个层级重复,其中一个层级的输入是直接下方层级的状态,最终到达感觉外围。

2) 精度加权: 预测和预测错误被分配相对权重,对应于信号的逆方差,这决定了预测错误在改变预测中的影响力。

分层结构意味着只有底层直接关注匹配感觉信号,每个上升层级都由对在更大时空尺度上规律性的预测所驱动。在这样的分层结构中,对于哪些预测神经元应该调整以匹配传入信号,存在许多自由度,因此精度加权的作用是确定这种调整发生的位置——即在那些预测错误信号相对于预测神经元具有高精度加权的神经元中。

这一理论的起源通常追溯到Rao和Ballard (1999),他们表明将此作为视觉皮层的模型可以预测各种已知的神经反应,如端点抑制(end-stopping),这些仅凭经典感受野效应是无法解释的。Friston (2005)随后将此扩展到整个皮层,展示了它如何解释关于解剖学和突触可塑性的各种进一步经验预测;电生理效应,如失匹配负波(mismatch negativity);以及心理物理效应,如全局优先(global precedence)和启动效应(priming)。

这还不是你可能熟悉的预测处理,即”大脑作为使用分层生成模型进行预测的器官的新兴统一愿景”(Clark, 2013, P.5)。刚刚读过关于行动主义方法的章节后,缺失的部分应该是显而易见的——大脑不仅仅是一个感知者,更是一个行动者。将行动加入预测处理故事中,可以说是区分Friston及其同事关于大脑一般预测理论工作的主要特征,这被称为”主动推理”(active inference) (Friston, 2003, 2010; Brown, Friston & Bestamnn. 2011),这对Hohwy、Clark以及后续哲学家关于预测处理的讨论至关重要。在这些理论中,相对于预期感觉输入的预测错误不仅可能驱动预测神经元的内部变化,还可以驱动通过激活反射弧来减少这种错误的行动,从而产生与这些神经元的预测相匹配的感觉信号。精度加权作为错误减少修正发生位置的决定因素,控制着某些错误是通过行动来改变世界并使传入信号与我们的预测一致来减少,还是通过改变我们的预测使其与来自世界的信号一致来减少。

将行动视为”感知的控制”的一般观点在Powers (1973)的感知控制理论中就已存在,在更早之前的观念运动理论(ideomotor theories)中也有体现(Lotze, 1852; James, 1890)。Clark (2013)认为,预测处理的新颖之处在于将这种行动理论与学习和感知理论整合在一起,在长期预测错误最小化的总体目标下——尽管如前所述,这样的提议与Hurley (2008)的共享回路模型也有有趣的相似性。因此,正如Brown等人(2011)所说,行动的纳入推广了预测处理方案…

…并提出完全相同的递归消息传递在运动系统中运作。唯一的区别是最低级别(在颅神经核和脊髓中)的预测错误也通过经典反射弧的运动来抑制。在这种观点中,下行(皮质-脊髓)信号本身不是运动命令,而是对外周运动系统实现的本体感觉信号的预测(2011, P.2)

因此,预测处理特指这样的主张:感知、行动、学习和注意力是大脑通过在分层模型中使用带有精度加权的预测编码来实现的,其中预测涉及在越来越粗糙的时空粒度上的模式。这个核心为Hohwy、Clark和其他发展和

对这种大脑功能模型的哲学和认知科学含义存在争议(Venter, 2021; Vázquez, 2020; Downey, 2018: Seth, 2014)。

他们争论的焦点在于这种预测处理层次结构到底服务于什么功能,特别是在我们两种可能的错误最小化策略——感知或行动——的相对优先级上。对于Hohwy来说,行动是为了发现更准确感知所需的证据而服务的。对于Clark来说,感知的价值在于它服务于成功协调行动的最终目标。在这方面,正如我们将看到的,每个人都代表了关于认知本质的不同传统的延续。Howhy作为”重构主义”分支的代表,试图理解大脑如何从贫乏的感觉信息中推断出远端因果结构,而Clark在控制论和松散的具身传统中,相对于PP作为解释我们如何学会在多个时间尺度上协调行动的实用性,他不太关心这种重构。

如前所述,预测处理的早期论文,如Rao和Ballard (1999)以及Friston (2005),专注于该模型的实证有效性和高效编码动机。但仅仅将一些生理效应统一在生物学上合理的数据压缩策略之下,还不足以让哲学家早上起床。PP在神经科学之外引起最多关注的方面,可以说是Friston (2005)声称它提供了贝叶斯推理实现的潜在认识论后果,这一提议通常与德国生理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Herman von Helmholtz)(1962/1866, 1867)关于大脑作为”无意识推理”引擎的理论相关联。

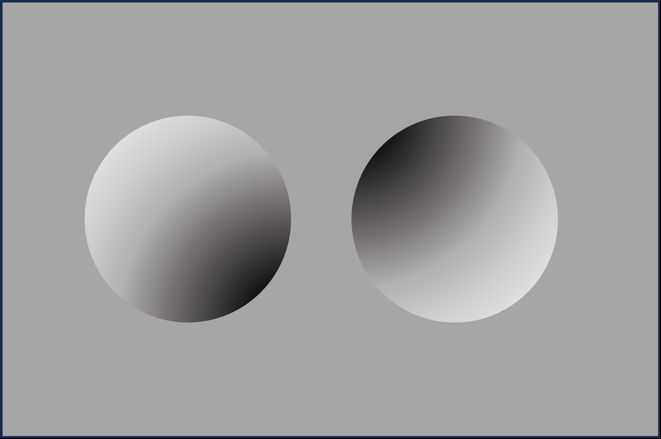

亥姆霍兹将他的工作视为通过讨论光学原理为康德的建构主义经验理论提供验证,这些原理揭示了感官刺激单独对感知经验的决定不足。例如,在图2.1中,我们立即将左侧看作凸出,右侧看作凹陷,尽管图像本身是模糊的。因此,这种感知判断被认为依赖于光线来自上方这一内隐假设的无意识作用。另一个例子是我们能够无意识地忽略物体在视网膜上投影的变异性,这种变异性由于照明和距离的变化而产生,从而持续将其视为固定的大小和颜色。

由于本质上是无意识的,我们对这些内隐背景信念或先验(priors)的依赖很容易被忽视,直到我们遇到它们出错的实例,或与其他人的先验产生冲突,如许多错觉中的著名黑蓝或金白裙子。

这种大脑作为无意识推理引擎的想法启发了感知心理学中的贝叶斯模型(Gregory, 1980)和视觉处理(Lee & Mumford, 2003)(见Yuille & Kersten 2006 & Rescorla 2016的综述),学习和发展的理性建构主义理论(Lake et al. 2017; Gopnik, 2012; Spelke, 2009; Tenenbaum et al., 2006),以及在机器学习中,试图为这种推理过程如何在大脑中实现建模更易处理的近似策略(Dayan et al., 1995)。正如Dayan等人描述他们的”亥姆霍兹机器”提议:

遵循亥姆霍兹,我们将人类感知系统视为一个统计推理引擎,其功能是推断感觉输入的可能原因。我们展示了这种设备可以学习如何执行这些推理,而不需要老师为每个感觉输入向量标记其潜在原因。(第1页)

虽然亥姆霍兹主要关心的是在康德超验唯心主义[2]的背景下确保感知的有效性,但他并没有忽视行动。正如他描述的:“我们不是被动地接受闯入我们的[感觉]印象,相反我们观察,也就是说,我们将我们的器官置于那些能够最精确地区分印象的条件下”(Helmholtz 1867, 第438页,引用于Hohwy, 2013)。

正如Hohwy描述的这种行动与实验和探索的类比:

感知推理允许系统最小化预测误差,从而偏向一种假设。基于这种假设,系统可以预测如果假设正确,感觉输入将如何变化。也就是说,它可以通过代理测试输入是否真的以预测的方式变化,来测试假设的真实性。做到这一点的方法是暂时停止更新假设,而是等待行动使输入符合假设。如果这没有发生,那么系统必须重新考虑并最终采用不同或修订的假设。(第79页)

如果感知是假设,那么将行动视为假设检验是自然的。通过行动,我们对世界的感知与能够推回的现实相撞,通过行动我们可以收集新的证据,用贝叶斯推理更新我们的假设。

[2][值得注意的是,虽然上述观点将”推理的”和”贝叶斯的”视为同义词,但赫尔姆霍茨的推理概念是联想主义的,而非贝叶斯的。](Westheimer, 2008)。像康德一样,赫尔姆霍茨试图将认知者在构建经验对象时不可避免的贡献与这些构造或推理过程的”客观有效”基础相结合,使得我们可以说对它们呈现给我们的对象拥有知识。然而,虽然赫尔姆霍茨批评了康德自己试图识别这些先验”思维规律”的尝试,特别是在欧几里得空间的偶然性方面,但他难以提供一个可能赋予我们推理过程有效性的充分替代方案(见 Hatfield, 1984, 1990)。因此,将知觉的贝叶斯理论视为对赫尔姆霍茨观点的改进会更准确,其中贝叶斯规则被假定为提供这种客观有效的认知定律。对于PP的重构主义解释来说,问题在于与这种定律的一致性在多大程度上保证了我们的信念收敛于对某种心智独立现实的准确表征。

2.2.1 预测处理作为无意识推理

Hohwy (2013) 提出的预测处理解释本质上是这些无意识推理、知觉作为假设和行动作为假设检验思想的延续。在这种观点下,预测神经元不仅编码对将从下一层接收信号的预测,还表示负责在感觉流中产生这种特定模式的远端原因。关键思想是预测模式的时间深度增加对应于远端原因层次结构深度的增加。例如,通过观察光照水平的变化,我们不仅可以跟踪从明到暗的昼夜循环,对应于地球的自转,还可以跟踪这个第一循环在一年过程中如何延长和缩短的二阶、更慢的规律性。在跟踪这第二个模式时,据说我们抓住了我们感觉刺激背后的另一个远端原因,即地球相对于太阳的位置如何在年度周期中变化。正如 Hohwy (2013) 所说:

“规律性可以从快到慢分层排列。层次结构中的层级可以连接,使得某些较慢的规律性,在较高层级,涉及相关的较低层级、较快的规律性(例如,关于澳式足球词汇在年度新闻周期中频率的慢规律性涉及我最终阅读的词汇的快规律性;如果我知道较慢的规律性,那么我对那些词汇出现就不那么惊讶)。一个完整的这样的层次结构将揭示世界的因果结构和深度——原因如何在时空尺度上相互作用和嵌套。”(第28页)

因此,通过分层预测误差最小化,大脑不仅抓住多个时间尺度上的规律性,而且在这样做的过程中,来编码我们远端环境的分层因果结构模型。根据这种重构主义PP观点[RPP],正是这个内部模型的丰富结构内容,而不是目前通过视网膜流入的相对贫乏的数据,直接决定了我的知觉体验。后者被降级为模型约束的角色,这表明将知觉体验描述为”受控幻觉”的过程。除其他事项外,这样的观点被提出来解释为什么当我看着对面的建筑工地时,我的体验不是二维的矩形切片和平面图形阵列——尽管这就是我的视网膜接收到的所有信息。灰色方块和银色线条匹配对一个大型三维建筑的预测,所以正是这个建筑模型,而不是约束它的视网膜活动,我所体验到的。

我们有什么保证这种基于预测误差的控制足够稳健,能够使我们的内部模型有意义地与现实保持一致?到目前为止,我们只谈论了预测误差最小化,但在PP中,这些误差信号不是以原始形式传输的,而是总是带有反映其估计可靠性的”精度权重”,这指导了误差消除调整发生的位置。正是这种精度权重决定了误差是在较低层级被容纳——例如被解释为由淋浴噪音引起的普通背景波动——还是迫使对生成模型中更高层级编码的长期规律性进行更深层的调整,就像当持续的误差信号在估计可靠性中积累,最终触发认识到卡尔·奥尔夫著名康塔塔《哦,命运》第一部分的词汇与对鱼罐头的激情渴望无关。

正是精度权重保护预测主体不被感觉流中的每个随机波动所左右,或不会固执地致力于某种特定模式。解释为信号可靠性的概率测量,它是PP重构主义解释的关键成分,允许将误差最小化过程转换为近似贝叶斯更新,其中在主体经验历史过程中学习的先验规律性的可靠性与当前证据的估计可靠性进行权衡(下一章将详述)。

根据贝叶斯规则调整我们的生成模型是否因此保证其结构与

远端环境?即使在推进预测性处理的重构主义观点时,Jakob Hohwy在这一点上也相当怀疑,他指出,由于成功的误差最小化只能通过我们预选的假设来实现,重构主义预测性处理变成了:

“对简单笛卡尔怀疑主义的肯定。由于我们无法获得对自己在世界中位置的独立观点,我们无法排除这样的怀疑假设:我们接收到的感觉输入是由一个邪恶的、欺骗性的科学家造成的,而不是我们通常相信的外部事态。因此贝叶斯框架蕴含着怀疑主义。”(2016,第265页)

在这种对预测性处理的重构主义理解中,我们的生成模型成功预测当前感觉输入的事实,被视为我们的模型准确捕捉了这种感觉输入原因结构的证据。尽管其他模型也可能同样成功地预测了它。这些循环的证据模式形成了Hohwy所描述的”证据边界”——假设生成机制与被解释证据之间的分离点。这里提出的边界是感觉系统的边缘:内侧是颅内的大脑——外侧是身体和世界。

4E方法的支持者可能会对Hohwy关于预测性处理的内在主义特征描述提出两个相关但独立的问题。一个是我们当前关于如何描述边界两侧系统关系的问题,另一个是预测性处理系统与其环境之间的边界固定在哪里的问题——如果它确实是固定的话。第二个问题是延展心灵理论家的问题,而不是动态认知论者的问题,后者更直接关注的是心灵与世界的关系,而不是我们在哪里划分它们之间的分界线。

因此,如Bruineberg、Kiverstein和Rietveld(2018)强调的那样,拒绝Hohwy的重构主义预测性处理而支持具身化或动态认知观点,并不需要拒绝预测性处理系统与其环境之间存在某种有意义的边界,也不需要拒绝这个边界可能在感觉运动界面处划定。毕竟,边界从一开始就是动态认知定义认知的核心(Varela、Thompson & Rosch,1991)。相反,正如我们将在下一节中看到的,问题在于这种边界是最好用证据隔离来描述,还是用预测性处理系统与其环境之间的持续耦合来描述。

然而,Hohwy并不总是将这些问题区分开来,因此误读了动态认知科学支持者对这一困境的回应,认为他们建议结合”世界参与”行动可能通过打破我们的证据边界来拯救我们免于怀疑主义,从而获得对远端环境的”直接”访问——他拒绝了这个提议。在他的重构故事中,行动被牢固地置于感知的服务之下:一个假设检验过程,允许我们干预以控制相关变量,寻求进一步的证据来解决不确定性,并确认或否认我们当前的模型。这样的行动(正如生态心理学家喜欢指出的)确实能够增强我们的认识资源,足以解决在心理物理学实验室中使用二维图像的人工约束所产生的那种局部歧义性(Orlandi,2014)。但Hohwy是对的,它们无法使重构主义预测性处理主体摆脱怀疑情境的全局欠确定性。正如他所说:

在预测误差方案中,对行动的诉求归结为对不同类型感觉输入模式推论的诉求。如果一个疯狂科学家是所有感觉输入的隐藏共同原因,除非她对感觉输入做出独立的因果贡献,否则我们无法知道。(Hohwy,2013,第220页)

实际上,正如我将在下一章中描述的那样,当在自由能量最小化的更广泛框架中构建时,我们看到行动改变我们的证据流的可能性并没有帮助我们摆脱怀疑主义深渊,反而让我们陷得更深。不过,在讨论这个问题之前,值得问问我们为什么首先决定跳入那个深渊。

如果预测性处理应该是我们如何发展对远端环境准确表征的解释,那么正如我们所看到的,它并不是一个特别令人放心的解释。虽然将预测性处理解释为编码外部环境因果模型的观点在非哲学讨论中也很常见(例如Kanai等人,2015),但第2.1节中描述的预测性处理模型的核心组成部分都不蕴含这样的观点。正如Orlandi(2018)所论证的,我们实际拥有的只是一个具有神经元间抑制关系的层次结构,这种抑制要么抵消传入信号,要么不抵消。在后一种情况下,该信号向上传播并导致”更高层次”神经元的变化。

那么表征主义的解读从何而来?如我们刚才所见,一个来源是对知识和认知的背景承诺,即形成某种与独立外部状态相对应的内部心理状态。另一个来源,正如Anderson和Chemero(2013)所论证的,可能是从纯粹相关性质得出语义结论的常见谬误。正如他们指出的,在预测性处理的讨论中,我们可以谈论两种意义上的”预测”:

“预测”的第一种含义(以下称为预测1)与相关性概念密切相关,就像我们通常说一个变量的值”预测”另一个变量(身高预测体重;教育预测收入等)。预测1本质上是无模型的,归结为数字之间的简单关系。相比之下,“预测”的第二种含义(预测2)则与溯因推理(abductive inference)和假设检验相关。预测2涉及认知上复杂的操作,如推断我们当前观察的(隐藏)原因,并使用该假设来预测未来的观察,无论是被动监控还是主动干预世界。它充满理论色彩且模型丰富。(第24页)

在最小预测加工中,我们拥有的唯一”预测”关系是第一种——预测神经元与输入信号相关的趋势,凭借这一点,我们将它们之间的差异解释为正在被减少的”错误信号”。这与闪电预测雷声或一个耦合摆的位置预测另一个摆的位置是同一种预测意义。这种协变关系对于试图推断隐藏过程的状态或结构的人来说可能是有用的,但它们本身并不是推理性的。

预测加工本身只是在不同时间尺度的层次结构中发展神经活动与刺激模式之间相关性的问题。对此的重构主义(reconstructivist)解释是PP架构外在的,并由先前认为重构是我们所追求的信念驱动的。那么,我们不必因PP无法提供保证的重构而失望,因为我们首先就没有义务寻求重构。

因此,Clark(2015)并不是将行动作为RPP怀疑挑战的解决方案,而是完全驳斥了这种挑战。遵循具身化(embodied)和能动化(enactive)方法,他建议感知问题的解决方案不仅仅在于用行动来补充我们的推理资源,而是关键在于首先拒绝将我们的感知目标描述为重构性的。正如他引用Varela、Thompson和Rosch在这一点上的观点:

能动化感知方法的总体关注点不是确定如何恢复某个独立于感知者的世界;相反,它是确定感觉和运动系统之间的共同原理或规律性联系,解释行动如何在依赖于感知者的世界中被感知引导(Varela等,1991年,第173页)

如果这是我们的目标,那么PP系统为什么应该推断感觉运动界面之外的隐藏因果关系?以一个老生常谈的例子为例,Chapman(1968)表明,棒球外场手不需要首先建模整个棒球相对于他们位置和球场的向前轨迹模型,然后再开始移动去接球。所需要的只是”光学加速度抵消(Optical Acceleration Cancellation)“的持续协调策略——即移动使球在视网膜场中保持稳定位置,直到足够接近以便接住。外场手不需要内部物理引擎来运用这个策略,不需要了解控制圆形、略微不规则的抛射物在温和的西北风中飞行的空气动力学方程。他们所需要的只是理解他们的运动输出与投影在视网膜上位置之间的规律性关系。

在感觉运动PP方面,Clark(2015)解释说,这成为对与球的光学投影在视野中保持稳定位置的预测相关的错误分配高精度权重的问题。通过这种方式,系统其余部分的行动被招募来平息这个特定的错误信号,忽视球场上发生的大部分其他事情,直到达到接住球的期望状态(或与采用同样策略的队友碰撞的不期望状态)。这里没有在生成模型上进行修修补补的先验过程,直到总体错误的缺乏提供足够的安慰,确认我们已经形成了外部世界的准确表征,然后行动才能开始。

相反,成功的行动本身就是在系统预测将导向其目标状态的约束内对感觉流的一小部分进行持续控制。当以这种方式理解时,正如Seth(2015)建议的,我们可以将这种”非重构主义”的PP方法解释为提供早期具身感觉运动感知理论的机制论版本(O’Regan & Noë 2001)。

这种”快速而节俭”的策略更适合于必须在快速变化的环境中持续保持运转的有机体的持续引导。正如Fitzgerald等人(2014)指出的,它们也平滑地符合贝叶斯最优性规则,理想的贝叶斯系统不仅寻求最大化经验适当性,还要最小化为此而招募的模型的复杂性。

对Clark(2015)来说,局部有效的非表征策略的可用性并不是我们应该放弃所有关于模型和表征讨论的论据。相反,感觉运动PP的强处在于提供”一种系统性的方式来结合深层的、基于模型的灵活性与多种快速、高效、环境开发性的行动和反应路径”(2015年,第18页)。为了让PP系统有效部署如OAC这样的”快速而节俭”策略,它还必须能够监控变化较慢的上下文因素(如一个人是否真正参与棒球比赛,还是仅仅是参与者),以确定何时情况适合部署这些策略。

部署。这就是为什么PP系统需要分层深度,以便

高层状态可以在感觉流的快速波动中针对这些大规模的、日益不变的模式。

与PP的重构主义观点不同,这些高层面向动作的

表征并不允许我们在规划下一步行动时”抛弃世界”,而是要协调我们

在多个时间尺度上与世界的互动。我们追踪的不是代理中性的原因,

而是在嵌套的时空粒度层次上的代理相对可供性(affordances),从

“打棒球”的可供性到”接住这个特定球”的可供性。

与重构主义PP不同,确保这些”面向动作的

表征”的正确性并不依赖于拒绝怀疑论假设的能力。如果当前用于接球动作的可供性

被正确检测到,那么部署OAC将引导熟练

外野手的感觉运动互动向目标球在手状态演化。这个

当前感觉运动偶然性的模型将会成功,无论

与我们感觉运动阵列互动的隐藏原因是

由恶作剧的恶魔、好奇的科学家,还是奇异而

迷人的基本粒子实例化的。

如果PP的重构主义版本给生成模型

负担了过度的承诺,我们现在可能会担心面向动作的

解释作为回应过于节俭了。因为一旦PP从

重构的要求中解脱出来,我们仍然需要为其操作提供另一种

动机。行动本身不是目的。说我们的

预测模型是”面向动作的”,并试图用这些行动的意图(intention)来解释知觉

内容,如Hurley (1998, Ch 6)所论证的,仅仅是将问题向后推了一步。那么,什么决定了

行动的适当性及其成功标准?

一种选择是提出这不需要由PP

系统本身来处理,它仅仅描述了实现某种

功能的机制,而不是功能本身。这个规范问题可以委托给

某个单独的”欲望模块”,负责计算代理的

目标和意图(intentions)。然后这些可以简单地作为先验输入到PP系统中,

任务是实现它们的执行。

我们可以提出这个建议,但这样做会破坏PP

框架作为解释的整个要点,不仅是预测模型的应用,

还有它们的持续发展。虽然PP本身可能不会

为我们提供关于预测过程开始的”第一先验”的故事,但它的核心解释收益是作为对

通过最小化感觉运动界面互动产生的误差来持续修改这些约束的解释。如果欲望和

预期的行动策略构成我们的先验预测,那么它们的选择

和满足条件必须与整体预测

经济相互交织。因此Clark (2013)赞同地提到了这样的建议…

“一般来说,个人和享乐价值)不仅仅是一种附加组件,由Gershman和Daw (2011, p. 296)所描述的”大脑中概率和效用的分离表征”实现。相反,似乎我们可能以最终融入其个人、情感和享乐意义的方式来表征概率被定义的那些事件。“(2013, P. 200)

虽然Clark(在这里,以及在Clark, 2019中)赞同这种将

情感和认知模糊结合的做法,但他没有提供关于

这种规范性在PP代理内起源的积极故事。因此,尽管他

同情能动方法(enactive approach),Clark (2015)中发展的PP的面向动作解释

仅在较弱意义上符合能动主义的标准,该术语已被应用于关注于

用延展的身体-世界互动模式而非颅骨内符号操作来解释我们心理生活的各种立场。

虽然这种对”能动主义”标签的更广泛使用有助于将

视觉感知领域(O’Regan and Noë, 2001)、反表征主义(Hutto and Myin, 2013)

和情感(Colombetti, 2005)等多样化工作的共同取向归类在一起,但它也可能导致这些

更狭隘的认知科学努力与更形而上学导向的

“能动方法”的混淆,后者首次在Varela, Thompson和Rosch的

心智-世界关系理解的彻底修正。这种修正将

规范性出现的自然化解释置于

认知科学家解释任务的前台。

如前一节所讨论的,能动方法

修正主义形而上学的核心动机涉及用

目的论理解来替换意向性(intentionality)和意义的重演主义理解。对能动主义者来说,作为”心理标记”的意向性

不是用表征载体与其”关于”的对象之间的关系来理解,

而是在更接近其在现象学传统中意义的意义上理解,即行动

朝向某些目标满足的指向性。

生物能动主义方法为这种规范性评估

自然化的方法是在生命的生物过程中寻求这种规范性的基础,然后论证

相同的逻辑可以扩展到认知层面。正如20世纪现象学家和

能动方法先驱者汉斯·约纳斯所说,“有机体即使在其最低

形式中也预示着心智,并且[…]心智即使在其最高层次上仍然

有机体的一部分”(1966年,第1页)

在下一节中,我将从预测处理具体放大到介绍自由能原理[FEP]和相关的主动推理建模框架。作为一个原理,FEP提出”在一个简单的指令下统一所有适应性自创生(autopoietic)和自组织行为;避免意外,你就会活得更长久”(Friston,2012年,第2页)。用不那么认知负载的术语来说,这个原理等同于声称系统的生存取决于它稳定地保持在同一个小范围的可能状态内,而不是处于它以前很少发现自己所处的状态中。

预测处理因此作为一种可能的架构,可以在多个时间尺度上实现这种自由能最小化过程。因此,如果最小化意外的指令确实捕捉到了生物能动主义归因于自主有机体的那种意向性,那么PP理论家就会获得一个基础来将成功行动的规范归因于预测大脑,大脑根据这些规范来调节其活动。反过来,PP可以为生物能动主义者提供一种手段,将自主有机体的基本意向性(如细菌化学趋性等行为所体现的)放大到人类认知和意识的丰富反事实结构。

不幸的是,这行不通。避免不频繁事件远远达不到任何足够稳健的自主性概念来支撑将意向性和目的论取向归因于一个系统。更不幸的是,自由能框架异常庞大和异质的结构有时似乎是为了掩盖这一事实而构建的。需要一些时间才能确切地看出为什么它对自主性的表述是失败的。请耐心等待。

自从Friston(2003,2005)和Friston等人(2006)的最初陈述以来,自由能框架已经在不同合作者群体的推动下,在数千篇出版物中发展和变异。2022年,仅就这个主题发表了近两千篇论文,这个数字每隔几年就翻一番(Millidge,Seth和Buckley,2021)。因此,现在存在一系列微妙不同、有时直接矛盾的理论核心主张的重新表述。虽然这种快速的发展速度可能令人印象深刻,但它使任何批判性评估的尝试开始看起来像一个相当令人生畏的前景——更何况从手稿完成到最终发表之间需要经过大量时间。

在这个快速发展的文献中,可以区分出两个独立的组成部分:一个是根据变分贝叶斯推理来解释感知和行动的账户,另一个是将生命作为避免不太可能事件的稳态过程的”第一原理”分析——连同一些连接前者执行与后者实现的连接组织。通常使用”自由能原理”[FEP]这个标签来指代整个文献在某种程度上是用词不当。因此,我将限制”原理”这个标签仅指代第二个组成部分,以区别于通常单独称为”主动推理”的感知和行动模型,我将把两者的整体称为”自由能框架”[FEP]。

正是自由能原理[FEP]将生命解释为稳态的观点,支撑了Friston和合作者们声称已经确定了一个基本理论的主张,从中可以推导出生物能动主义关于有机体自我生产的解释——这是一个如此基本的原理,以至于正如Friston等人(2012)提出的,“无需求助于任何其他原理”(第2页)。正是这种将有机体本质上视为自我稳定系统的观点,将构成本书第6章以后的主要批判目标。

虽然这种生物生存的概念分析与建模框架主动推理是不同的,但FEP与这种关于感知、行动和推理如何纠缠在一起并在多个时间尺度上预测性协调的解释的联系,通常被认为是将FEP与其他生物自组织解释区别开来的核心优势——这些解释通常因其无法”放大”到高阶认知过程而受到批评。因此,第3到5章将首先发展这种联系,以显示如果有机体本质上是稳态系统,那么它们可以被理解为蕴含着那种允许将它们的行为描述为通过主动推理最小化自由能的统计模型。

在发展这些联系之前,我应该强调,正如FEP区别于主动推理一样,在主动推理中使用的建模工具也可以独立于FEP的成功或失败而发展。实际上,主动推理有时被用来指代仅仅是一套用统计模型重新描述耦合系统动力学的形式主义。当被框定为一个哲学中立的建模框架时,唯一重要的关注是这些工具能多好地描述和预测某个感兴趣系统的行为——它们所应用的系统和过程确实广泛:从神经动力学(Friston等人,2017;Da Costa等人,2021)到认知和行为现象(Parr & Friston,2017;Friston等人,2016)到社会协调(Friston等人,2020;Constant等人,2019)、自组织(Friston,2013,2018)甚至气候(Rubin,2020)。

然而,主动推理的倡导者并没有将自己限制在这样一个哲学中立的表述上,该框架最好

被称为关于感知-行动如何实际被认知主体协调的具体提案。预测性处理(Predictive Processing)是这种一般方法的一个例子,作为我们的大脑可以实现主动推理描述的模型更新过程的提议架构。在这种背景下,主动推理的统计描述不再仅仅被呈现为我们作为系统观察者可以使用的有用模型(Bruineberg等,2022;Andrews,2021;van Es & Hipólito,2020)。相反,从中推导出该模型的动力学被解释为实际编码了该模型作为一种”信念”,系统使用它来执行推理或指导行动(Kiefer和Hohwy,Ramstead等,2019)。这种现实主义解释将单纯的建模框架转变为作为近似贝叶斯推理过程的”统一认知理论”——具体而言是变分推理(variational inference)(Buckley,2017)[3]。

进入这个”统一理论”的一种方式,被Parr、Pezzulo & Friston (2022)称为主动推理的”低路径”,简单地从这样的假设开始:认知、感知、行动、规划等问题都是推理问题。鉴于在许多情况下,精确的贝叶斯推理将是难以处理的,主动推理被动机化为一个系统如何通过最小化自由能这一统计量来近似这个解决方案的解释。因此,将系统描述为贝叶斯推理近似器的理由基于这样的事实:它实际上不能是一个优化器,但认为它需要解决推理问题这一想法是这种主动推理”低路径”方法的起始前提,而不是结论。

[3] 关于FEP中工具主义与现实主义的批判性评述,参见Bruineberg等,2022;Andrews,2021;van Es,2021 & van Es & Hipólito,2020。

这并不是一个不合理的出发点。认知、感知和行动都是推理过程这一假设在自由能和主动推理文献之外很常见,作为”贝叶斯大脑”方法的共同承诺。然而,这是一个与认知的实施方法(enactive approach)产生冲突的假设。正如我在第一章中论证的,实施主义不应该被理解为禁止将表征、内部模型或推理过程归属于系统,而应该被理解为试图设定标准,确定我们何时(如果有的话)有理由将任何目的或功能归属于系统——无论是推理性的还是其他的。从这个立场来看,某些行为可以被描述为”如同”在解决推理问题这一事实,不足以证明行为系统确实在真正试图解决该问题。

“高路径”主动推理方法没有像贝叶斯大脑的”低路径”方法那样忽略这一挑战,而是利用自由能原理来正面应对实施主义挑战。如果FEP能够直接确立自由能最小化是每个生命系统为了生存必须做的事情,那么,论证认为,这将为将这种近似过程连同它所暗示的模型归属于生命系统本身提供理由。正如Ramstead、Badcock & Friston (2018)所说:

生命系统的”意向性”或”关于性”——即有机体对意义和价值的有意义世界的指向性——作为满足自由能表述约束的嵌入式适应系统的自然结果而出现。对一个生命体来说,具有意向性只意味着它包含一个生成模型…简单地说:主动系统是活的,当且仅当它们的主动推理包含一个生成模型。这使得生成模型对自由能表述具有核心重要性,因为它定义了有机体被看作实施的生命形式。Ramstead、Badcock & Friston (2018, 补充材料4, p. 33)

Wiese & Friston (2021)表达了类似的观点,声称:

换句话说,FEP为”系统在保持活力时做什么?“这个问题以及”为了保持活力,系统应该做什么?“这个问题提供了(非常一般的)答案。FEP因此解释了基本意向性形式特征的基本目标导向形式。(p. 7)

如果没有这种关于推理与生存之间联系的原则性声明(或至少没有将这种功能归属于系统的其他理由),将该系统描述为预测建模者或自由能最小化器将仅仅得到其稳定动力学与近似贝叶斯推理计算过程之间形式相似性的支持。正如从反对计算心智理论的平凡性论证中可以了解的那样,这种结构相似性本身价值有限,不足以归属内部模型和预期内容(Sprevak,2018)。

然而,如果FEP确实充分形式化了生命系统的意向性,这不仅会允许主动推理被提议作为我们的大脑(和身体)实际在做什么的理论。此外,它还会使该理论能够反过来帮助生物实施主义者,通过将他们对基本意向性的解释连接到感觉运动学习和协调理论上,这可能支持高级认知过程的实施理论的表述。

在本章中,我将描述主动推理如何将感知和行动重新描述为统计推理过程的基本组成部分,并将其简化为面对

扰动。接下来我将描述自由能原理(free energy principle)声称这种稳定性维持是生命系统定义特征的理由,在下一章中我将解释最近试图将主动推理(active inference)扩展到大脑之外的尝试,通过使用内部状态和外部状态之间条件独立性的概念来形式化感觉运动边界(sensorimotor boundary)的概念。这为我们提供了一个基于两种统计稳定性形式的系统两部分定义:1)系统各部分最可能状态概率密度的稳定性,2)保持系统与环境之间统计边界的这些部分之间相互作用的稳定性。

所有这些为本书的后半部分奠定了基础,在后半部分中,我将根据两个标准来分析Friston(2019b)“存在二元组”(existential dyad)的前景。第一个是这些标准在多大程度上允许我们捕获生物能动主义(bioenactivist)的自主性概念。第二个是它们在多大程度上捕获了生命系统的基本特征,不依赖于对生物能动主义图景的任何先验承诺。我将论证它在两方面都失败了。这样的要求既过于宽泛而无法捕获赋予生命系统活动以意向性导向的特定特征,同时又过于限制性而无法追踪无定形生物体在束缚无生命物质的形式和物质约束之间的即兴舞蹈。

自由能故事推理主义部分的第一个组成部分是变分推理(variational inference)的发展——一种从机器学习中采用的策略,用于近似解决难以处理的推理问题(Hinton & van Camp, 1993; Neal & Hinton, 1998,以及更近期的发展和概述,见Beal, 2003)。

在大脑的情况下,我们可以将这个任务理解为找到最能预测我们感觉观察的隐藏原因的概率分布。做到这一点的最优方式是从观察O和每个隐藏变量可能值H的概率联合分布P(O,H)开始。要计算给定特定观察O₁的特定假设H₁的概率,我们需要将这个联合分布分解为先验P(H₁)、似然P(O₁|H₁)和边际P(O₁)。

公式1:P(H₁|O₁) = P(O₁|H₁)P(H₁)/P(O₁)

对每个假设Hᵢ这样做,我们然后可以使用这个公式基于每个新观察Oᵢ逐步更新我们对隐藏原因的概率分布,得到新的后验P(H|Oᵢ),然后我们将其作为下一轮观察Oᵢ₊₁和更新的新先验P(H)输入。最终,如果一切顺利,这个过程将稳定下来,给定Oᵢ₊ₙ的后验将与前一次更新的先验相同,我们可以认为自己已经推断出了我们观察背后的隐藏原因。

这个过程的问题是计算边际P(O₁)需要对所有不同可能的假设P(O₁,H₁)、P(O₁,H₂)、…P(O₁,Hₙ)进行积分,以便弄清楚某个特定观察”一般来说”有多大可能。这样的操作对于大脑必须处理的可能假设数量来说很快变得难以处理。

因此,与其试图从整个可能分布空间推断真实的后验分布,另一种策略是从一组受限的简单分布开始,这些分布可以用少量参数来刻画——例如,可以用均值和方差参数编码的高斯分布。所选的分布被称为”识别模型”(recognition model),然后可以逐步调整其参数以对两个元素执行梯度下降/上升。第一个通常被称为”准确性”,但正如我将解释的那样,这个标签是误导性的,我将其称为”预测充分性”(predictive adequacy),或简称充分性。

这量化了我们在识别模型下证据的似然,这是我们想要通过改变所述模型参数来最大化的。第二个复杂性:量化我们改变识别模型的程度,这是我们想要最小化的。“复杂性”这个名称反映了这样一个事实:如果我们不试图限制为了最好地拟合每个新观察而调整模型的程度,那么我们可能最终会过度复杂化它,以至于它过于特定而无法捕获我们观察中的一般规律性。

因此,这两个量反映了所谓的偏差-方差权衡(bias-variance trade-off)(Geman, Bienenstock & Doursat, 1992),即在(过度)拟合我们的模型以适应每个新变化与从先验规律性(过度)泛化之间的权衡。平衡这些量防止我们将所有信心重新分配给使我们当前观察最可能的单一假设(这将最大化充分性),或者坚持我们已经从先前观察中学到的模型以最小化复杂性。这些正是在真正的贝叶斯推理下相互权衡的两个考虑因素。通过试图相对于选定分布最小化这些,我们因此将我们难以处理的

推理问题转化为一个更简单的优化问题。

[6] 也称为识别密度或变分密度。密度简单来说就是生成连续概率分布的函数的术语。

赋予FEP其名称的听起来相当强大的”自由能”(Friston, 2005, 2010)实际上只是这两个函数组合的另一个标签[9]。在机器学习或统计学中遇到时,它更可能以(负)“证据下界[ELBO]”的名称出现。它可以写成这样(稍作简化):

公式2:F = D(q(H) || p(H)) - <ln p(O|H)>q

第一项 D(q(H)||p(H)) 是识别分布 q(H) 和我们对隐藏状态 H 的先验分布 p(H) 之间的散度。具体来说,这是通过称为Kullback-Leibler或KL散度的度量来量化的。这就是上面描述的”复杂性”,表示为了在面对新观察时减少自由能,我们对模型做出了多大的改变。第二项 <ln p(O|H)>q 是”准确性”或”充分性”——它捕获某个关于假设的识别分布使我们的观察[10] O 有多大可能性。

这已被转换为对数尺度,因此它不是从0到1的范围,而是取负值直到最大值0,0代表确定性。观察越不可能,对数概率越低——即这个负值离零越远。因为减去一个负数等同于加上一个正数,所以充分性越低,我们在自由能方程中加的量就越大。

因此,通过最小化复杂性和最大化”充分性”,自由能得以减少。

我想强调的是,虽然第二个量通常被标记为”准确性”,但这在这里有些误导,因为它既不能捕获我们的识别模型与我们旨在近似的实际生成模型有多接近,也不能捕获与产生我们观察的过程的真实统计特性有多接近。它所测量的只是我们的识别模型在预测观察方面有多成功。就像一个坏掉的钟或幸运的初学者,一个模型可能对某个特定观察具有预测充分性,但仍然偏离产生该观察的过程的真实统计特性。然而,随着观察的增加,希望是持续高的预测充分性可以作为我们的模型与引起我们观察的隐藏变量之间拟合度的证据。

[9] 不要与热力学自由能混淆! [10] “<>q”符号表示我们正在对o的概率取相对于识别密度q(H)的加权平均,称为”期望”或”期望值”。

自由能的巧妙之处在于它也可以用不同的方式分解为我称之为1)[11] 散度:识别密度与真正贝叶斯推理的精确后验之间的差异,以及2)惊奇度(surprisal):某些感官数据相对于实际生成模型的不太可能性——这个模型是我们旨在调整我们的识别模型以更接近的模型。[12] 这看起来(再次稍作简化)像这样:

公式3:F = D(q(H) || p(H|o)) + (-ln p(o))

这里有几点值得强调。第一点是,虽然像公式2中一样,公式3的第一项也是KL散度度量,但在这种情况下它是识别模型与真正贝叶斯推理的精确后验[p(H|o)]之间的散度。相比之下,在公式2中,它是识别模型与先验[p(H)]之间的散度。

第二点要强调的是,我们将惊奇度作为负对数概率[-ln p(o)]添加,而不是直接减去对数概率。这种对符号的纠结看起来有点奇怪,但它所做的只是将最大化要求转换为等价的最小化要求——这是处理优化问题时的标准做法。

[12] 一个新词,用于区分不太可能性的概念与个人层面的惊讶概念

要理解这一点,你只需要看到对数概率的范围是从0到-1。将对数概率乘以-1会翻转这个范围,因此惊奇度的值现在是从0到1的正数。

在任一情况下——无论我们的第二项被视为要减去的对数概率,还是要添加的负对数概率——当这一项最接近零时,我们的自由能泛函将被最小化。在对数概率的情况下,这个负值越低,我们离零越远,因此我们想要最大化它。在构成惊奇度的负对数概率的正值情况下,较低的数字将更接近零,因此我们想要最小化这个量。

因此,以惊奇度的加法来表述自由能的优势在于,这意味着我们最小化任务的两个项本身都是最小化问题。

第二点,也是更重要的一点,是虽然充分性和惊奇度看起来相似,但它们不仅仅是彼此的反面。这里的充分性是观察和我们识别模型的函数——我们对产生这个观察的潜在过程的近似统计的当前最佳猜测。这是自由能最小化器能够测量和减少的东西。相比之下,惊奇度(如它在FEP中出现的)是在完整生成模型的精确后验下的不可能性——这是我们旨在近似的。高充分性只有在我们的近似识别模型足够接近生成模型时才意味着低惊奇度。

因此,有些令人困惑的是,这里被称为”充分性”的东西

意外程度(surprisal),这最好地对应于我们通常所称的某些特定证据相对于某个推理主体期望的个人层面”惊奇性”。某个观察的技术概念意外程度对主体来说是不可访问的,原因有两个。第一个原因已经讨论过,是因为它依赖于生成模型P (O, H)的难以处理的边缘化,以给出在该模型下P(O[1])的”整体”概率。变分推理的全部要点就是避免这种边缘化。

第二个原因是,正如我们将在下一节中看到的,在FEP的某些表述中,生成模型实际上根本不是由主体本身编码的。

因此,虽然公式3的”散度+意外程度”划分对于自由能最小化的大脑是不可访问的,但这样划分事物向我们展示的是,通过最小化自由能,大脑可以限制其识别密度与真实后验之间可能的散度——在某种程度上,如果后者在简单分布的受限类别中,它们将变得等价。当我们的识别密度与真实后验之间没有散度时,自由能就简化为意外程度——允许使用真实模型的意外程度最小化被视为自由能最小化的特例。然而,实际上,自由能最小化器所能依赖的只是,最小化自由能将推动其识别密度朝向它在受约束的简单、可处理分布类别内能够获得的最接近真实后验的东西。

这一切如何与预测处理相关联?变分推理过程并没有指定我们应该为受限概率分布类别选择哪些约束。但是,如果我们适当地选择识别分布,那么该过程可能由预测处理器实现。我们需要的第一个假设是拉普拉斯假设(Laplace assumption),它将我们可能的识别分布类别限制为高斯分布,这些分布可以仅用均值和方差的充分统计量来参数化。第二个是平均场近似(mean-field approximation),它假设所有隐藏变量状态的后验分布可以分解为每个变量状态的若干独立分布。通过这些选择,PP中的每个预测可以被解释为这些分布之一的均值,精度编码其方差,输入的整体精度加权预测误差作为我们当前证据相对于该分布的自由能(Gershman, 2019)。

通过变分推理,我们可以梳理出激发将预测处理描述为贝叶斯推理近似的假设和约束。这很好,但如果这就是自由能框架的全部内容,那就不会那么新颖了——变分方法可以解释大脑如何执行”无意识推理”的建议可以追溯到1995年Dayan、Hinton和Abbott提出的”亥姆霍兹机器”。这也不是我们转向自由能原理时寻找的东西,我们试图为PP系统的操作提供一个替代的、非重构性的命令。

毫不意外,主动推理的区别在于结合了行动,并试图描述一个能够干预其感觉输入的主体,这与只能被动跟踪所呈现的任何规律性的标准变分推理器形成对比。为了了解为什么行动很重要,我们可以注意到变分推理只描述了系统如何更新其识别模型以更接近观察和隐藏原因的联合概率分布——生成模型。这种状态上的稳定概率分布是主动推理器能够表示或近似的唯一事物。然而,为了成为产生主体观察的生成过程的良好描述,该过程的统计行为必须在时间上保持不变。

我们周围的环境似乎没有提供任何理由来接受这样一个普遍约束。有振荡和轨道,但也有增长、发展和崩溃——不保证重现。在宏大的热力学流动中,我们观察到的稳定性只是朝向解体的总体流动中的一个临时漩涡。如果将我们的环境建模为系统稳定且意外程度最小化是有意义的,那么我们似乎需要首先看看我们如何以及为什么行动来让我们世界的小角落变成这样。为了了解主动推理如何回答这个问题,我们现在将回到预测大脑是否优先考虑表示还是行动指导的辩论,现在借助自由能的各种分解。

假设,你曾听到爱丁堡经常被称为”北方的雅典”[13],并且错误地认为这是气候问题而不是卡尔顿山未完成的19世纪愚蠢建筑与两千年历史的希腊卫城之间令人沮丧的比较,你搬到那里作为逃离曼彻斯特细雨的避难所[14]。怀着对温暖21°C的充分期待抵达这座城市,你发现自己面对着与特别阴沉的一天和零下温度相关的持续误差。

你可以接受命运并更新你的模型以包含温度范围低端状态的增加概率。或者,你可以通过前往

前往机场并飞往温暖的地方。两者都能最小化你持续观察的自由能,但很难理解为什么你会主动调整你的体验以符合先验假设,如果你的目标是形成对外部环境的准确模型。如果这是你的最终目标,那么你所有的避错行为似乎只是阻止了你学习一个关于旅游局不可信赖性的重要教训。

这个问题在预测处理的早期讨论中很常见,但如果按照前一节的建议,我们将生成模型理解为不是编码在推理大脑中的东西,而是对我们试图推断的观察生成过程的实际统计特性的描述,事情会变得更加复杂。

假设当你走出韦弗利火车站时,你被爱丁堡的中世纪天际线所吸引并决定留下来。无法忍受城市的户外温度,你搬进了一套能看到城堡景色的公寓,里面有一个华丽的老壁炉,然后舒适地安顿在壁炉旁。恭喜!你已经相对于21°C的目标状态最小化了预测误差——但这不是你所做的全部。通过点燃壁炉,你不仅改变了当前状态使其与预测一致,还改变了你试图建模的环境的长期统计特性,使21°C在未来成为更可能遇到的状态。

每天晚上,整个城市成千上万的其他居民也在做同样的事情——虽然现在天然气锅炉是更常见的方法。结果,爱丁堡市中心的平均室外气温比周围乡村高几度——而且还在变暖(Price, 1979)。如果我们这些寻热的居民在数量和能源消耗上继续增长,那么在气候变化允许的情况下,你也许有一天能够从你的乔治亚式联排别墅中昏昏沉沉地走出来,走到新城的街道上,发现你对21°C气温的预测得到完美满足。你对爱丁堡平均气温的内部识别模型现在是准确的——但只是因为你给这个温度分配了高概率这一事实驱使你让世界与之一致。

将行动纳入自由能框架从而释放了一种奇怪的循环性。这种循环性破坏了对生成模型所描述的过程统计特性的赫尔姆霍兹式理解(大脑应该在其识别模型中部分近似),即该过程仅由远端环境原因组成。允许智能体通过行动来改变其感觉输入,不可避免地将建模智能体插入到该智能体同时试图建模的观察生成过程中。

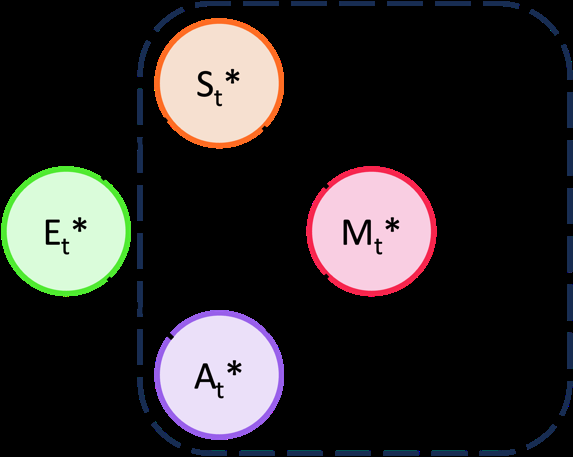

如果我们在主动推理下建模任何东西,那么我们建模的不是独立于智能体的世界,而是融合的自我-世界系统。因此,我们生成模型和识别模型中描述的隐藏原因’H’现在不仅指外部事务状态(E),还包含我们自己的行动(A),这些行动由我们的内部模型(I)决定,而内部模型又依赖于我们的感觉观察(S)。

我们现在拥有的不是清晰的划分——一边是隐藏环境原因的观察生成过程,另一边是内部行动生成模型——而是一个生成循环,从内部”模型”到行动,到外部原因,到感觉观察,然后回到智能体的内部状态。正是对此的形式化使得FEP(自由能原理)明显偏离了标准变分程序——在标准程序中,推理系统对其试图推断行为的系统的稳定统计特性没有影响。

在讨论预测处理中恶魔场景问题时,Hohwy(2016)描述了预测处理固有的循环性,即我们的证据被认为证实了我们的先验假设,只要它与假设一致,无论它是否会排除其他同样可能的替代方案。当我们的证据不仅被解释、不仅被选择,而且作为这些假设的结果被积极创造时,问题看起来更糟。正如Bruineberg, Kiverstein和Rietveld(2018)指出的,如果最小化自由能的大脑是一个假设检验科学家,那么它开始看起来像一个”狡猾和欺诈的科学家”,预先决定实验的结果…并操纵实验直到达到所需结果。“(p2444)

那么这种狡猾科学家的图景如何与通常被认为是自由能框架王冠荣耀的——将感知和行动归于近似贝叶斯推理逻辑之下——相协调呢?

首先,应该注意的是,刚才描述的那种狡猾性并不破坏识别模型的贝叶斯解释。一个好的贝叶斯主义者不对她收到的证据负责,只对她如何处理证据负责。通过持续朝向温暖来源,你可以策划一个证据流,该证据流会引导一个真正的贝叶斯过程产生平均气温为21°C的模型。不过,一旦没有预先固定的独立统计特性可以推断,一旦

系统观察到的结果由建模系统的先验期望决定,这种推理主义理解作为解释自由能最小化系统在自我保存方面成功的方式,看起来不太有用。

为了缓解贝叶斯推理中设置初始先验的令人不安的主观性,人们经常指出,即使智能体以截然不同的先验开始,这些差异最终也能通过在相同证据上更新的过程中被”冲刷掉”,导致它们的模型收敛。但是,创建并策划自己的个性化证据流来支持其初始先验的智能体破坏了这种可能性。动作的纳入似乎让我们相当失去了方向。当我们不仅可以随意改变我们的内部模型,还可以改变产生我们观察的过程结构时,我们似乎缺乏任何关于应该如何进行的固定限制,也没有任何保证不同策略会收敛到相同结果的保障。

我们可以通过注意到两个系统——大脑和环境——都不是无限灵活的来重新获得一些稳定的立足点。我们可能能够在某种程度上改变我们周围的温度,但我们生成循环的这个环境组成部分也限制了我们能够产生符合我们内部期望的观察的程度。

考虑世界另一边的新加坡,那里560万新加坡人也在与当地气候作斗争——尽管从比爱丁堡居民更热带的角度。这个城市国家拥有世界上人均空调数量最多的国家之一,让居民可以在公寓楼、办公楼和地下商场之间穿梭,这些地方都被冷却到18°C的凉爽温度。尽管有这些努力,实际上部分由于这些努力,新加坡正以世界其他地区两倍的速度变暖(Jiang等,2021)。虽然爱丁堡居民调高恒温器的行为相当于一个自我强化的预测,但新加坡人的空调行为无法克服热力学的约束。在气候变化和空调采用之间的这种正反馈循环中,试图在短期内实现预测目标温度的尝试积极破坏了在更长时间尺度上实现它的能力(Howarth,2020)。

将预测智能体和被预测世界带入一致性,既不能来自面对反复失败而顽固追求先验期望,也不能来自被动顺从环境向我们投掷的任何感官证据。你无法从猪耳朵推断出丝绸钱包——尽管猪皮钱包可能是可能的。尽管如此,我们的预测实现行动的潜在范围部分受到世界所不是的东西的限制,这一事实还不足以解决我们的问题。我们的可能性空间仍然约束不足。在大多数情况下,主动推理器仍然会面临一个选择:要么行动使其观察与其识别模型一致,要么改变这个内部模型以适应其观察。在前一种模式中,我们仍然可以认为它在推断一个准确的模型——尽管是一个包含其自身行动的可能性和后果的模型。在后一种模式中,它看起来更像是一个试图按照其模型塑造世界的系统。这种权衡是如何解决的?

我们有两种方式来最小化自由能或预测误差。我们可以行动来改变世界,从而改变生成模型,或者我们可以更新我们的内部识别模型以更好地预测我们的观察,从而理想地更好地类似于生成模型。在预测处理(PP)的背景下,这通常表达为”感知世界(感知推理)和对其采取行动(主动推理)[16]原来是同一枚硬币的两面”的主张(Gładziejewski,2016,第562页)。就PP而言,行动和感知都涉及改变变量以最小化预测误差——唯一的区别是前者涉及外部变量的改变,而后者只涉及内部改变。

然而,自由能框架通过揭示预测误差/自由能是一个组合量而使这变得复杂——它可以分解为a)充分性(adequacy):对我们识别模型的某些改变使这个输入多么可能,以及b)复杂性(complexity):我们改变模型以更好地纳入每个新输入的程度的量化。有了这种分解,我们可以识别感知和行动之间的功能不对称性,揭示它们不仅仅是达到相同目的的可互换手段。如果我们选择通过对我们模型的感知更新来减少充分性,那么它带来复杂性成本——我们减少我们自由能组成部分之一,但代价是增加另一个。如果我们只是行动来改变我们的输入,那么我们免费改善充分性!

我们也可以从自由能的替代分解角度来看这种权衡,即分解为a)分歧(divergence):我们的近似识别模型与理想贝叶斯智能体对我们感官输入背后原因的模型之间的差异,加上b)意外性(surprisal):对这个系统而言这个特定感官状态的真实不可能性。虽然我们无法直接测量或减少其中任何一个,但我们确实知道意外性与我们的

[16] 虽然在PP文献中,通常将预测误差最小化过程分为”主动推理”与”感知推理”,但在自由能原理(FEP)中,“主动推理”一词用于指代将感知和行动结合在变分自由能最小化中的统一故事。

内部识别模型。虽然通过感知推理更新我们的模型可能使其更接近理想的贝叶斯后验分布,从而使预测精度成为惊奇度(surprisal)的更好代理,但它无法直接减少惊奇度。相比之下,通过行动减少自由能,不仅允许智能体减少其观察的惊奇度,如前面章节所见,它还将智能体本身插入到它试图推理的过程的统计结构中,改变了它可能接收到的不同观察的概率。因此,通过使生成过程的长期统计数据更接近智能体的预期,行动也可以减少这个过程的正确模型与我们简化的识别模型之间的分歧。

一方面,行动在没有复杂性成本的情况下改善了适合性,另一方面,它可能同时减少惊奇度和分歧,而感知模型更新只会减少前者。因此,自由能最小化明显优先考虑行动而不是模型更新。不过,正如我们在前一节中看到的,这是一种奇怪的寻求证实的行动形式,完全不同于亥姆霍兹提出的假设检验过程。

我们现在拥有的不仅仅是一个可能偶尔选择改变世界以适应其模型的智能体,而是一个以此为终极目标的智能体。对于这样的智能体来说,更新其模型的唯一理由是作为最后的手段,当它发现自己无法主动将其期望强加于世界时——就像空调增加和全球变暖之间的正反馈循环的情况。

从认知是理解和准确性认识论规范的角度来看,这似乎是不可接受的行为。在下一章中,我们将看看当从适应和生存的生物学规范角度来处理时,这样的策略如何可能更有意义。然而,在我们到达那里之前,我们需要通过纳入分层主动推理(hierarchical active inference)和参数学习来进一步复杂化事情,看看这是否能让主动推理解释一个不仅仅是顽固地将其初始期望强加于世界的智能体。

到目前为止,主动推理的讨论仅限于更新单一识别模型的过程,以使其更接近贝叶斯推理的理想后验分布,而不需要执行完整生成模型的难以处理的边际化。这种变分程序避免了边际化,但并没有完全消除对生成模型的需求。这个联合分布[P(O, H)]仍然需要获得给定隐藏原因的特定观察的似然性(likelihood)(隐藏原因包括智能体自己的行动)。这需要使用等式2中给出的”可访问”重排来计算识别模型和观察的自由能。然而,我们还没有说任何关于这个生成模型是如何形成的。相反,我们只是简单地假设系统已经以某种方式拥有了一个”预定的”生成模型。

我们已经看到,使主动推理者的内部识别模型好或坏的不是它是否准确描述了最可能的独立于心智的事态,而是它认为最可能的事态是否是智能体的行动能够容易确保的事态。然而,当涉及生成模型时,在如何描述观察与其潜在原因之间的关系方面,必须有一定程度的真实性(veridicality),以便智能体能够评估哪些行动将带来它预测的观察。

因此,主动推理的工作不仅标准地假设智能体有一个生成模型,而且假设它是一个”真实的生成模型”(Friston et al., 2015;另见Friston et al., 2017; Hesp et al., 2021; Buckley et al., 2017)。正如Parr et al. 2022在他们关于主动推理的教科书中描述这一点:

“在本书讨论的许多实际应用中,我们简单地假设生成过程的动态与生成模型的动态相同或非常相似。换句话说,我们通常假设智能体的生成模型密切模拟产生其观察的过程。”(第131页)

虽然他们澄清他们的意图不是说智能体必须已经有一个完美的模型才能进行主动推理,但他们给出的”不完美模型”推理的例子涉及智能体对当前世界状态及其在其中的位置的初始估计的不准确性,而其生成模型的结构和参数仍然被假设为真实的。正如Raja等人(2021)指出的,我们已经有一个关于世界的良好生成模型来解释我们如何通过感知学习的假设,在FEP的解释中看起来像是恶性循环(vicious circularity)。当然,我们希望感知理论解释的正是这个模型最初是如何发展的。

尽管如此,虽然主动推理的应用可能通常专注于使用预定的真实生成模型进行推理,但Parr等人(2022)声称这种假设仅仅是为了实际目的的便利简化。一旦我们转向我们在预测处理中发现的分层结构类型,他们建议通过与前一章中用于优化识别模型完全相同的过程来理解生成模型如何学习是相对简单的。我们现在拥有的只是相同的自由能最小化过程,发生在不同的时间尺度上,其中我们的概率分布范围涵盖模型参数,而不是

直接的隐藏原因。或者,正如他们对这个想法的精彩描述:

“推理描述了我们对模型状态信念的(快速)变化——例如,在观察到红色的东西后,我们如何更新关于面前有苹果的信念。学习描述了我们对模型参数信念的(缓慢)变化——例如,在观察到几次红苹果后,我们如何更新似然分布以增加苹果-红色映射的值。”(Parr et al 2022 P:129)

因此,主动推理(active inference)通过明确引入这些参数上的概率分布,解释了编码低层”世界状态”变量之间关系的模型参数的学习。这些概率分布随后在更慢的时间尺度上更新,但关键的是,仍然通过相同的变分自由能最小化过程。Parr等人认为,学习和推理之间的这种时间尺度分离,可能映射到神经动力学和突触可塑性之间的时间尺度分离。

正如我将在第九章中更详细描述的那样,这种分层扩展通过提供一种将模型更新作为定向过程而非仅仅是当主体无法行动使外部世界符合其先验模型时的最后手段,为自由能框架引入了更大程度的灵活性。通过纳入层次结构,我们现在可以将一个层级上概率分配的修正视为更高层级模型的”行动”,该行动旨在通过使这个低层级模型符合高层级模型的期望来减少自由能。

然而,虽然这种分层扩展允许我们描述生成模型如何随时间变化,但正如Rutar等人(2022)指出的那样,这只描述了固定状态空间内的参数修正,这一框架不足以解释学习和发展等开放式过程。我将在第八章和第九章中回到需要将学习和发展概念化为开放式过程的问题,在那里我论证这种开放性是活力过程(vital processes)的显著特征,任何认知的生成理论都必须解释这一点。

目前,我们可以暂时允许关于变量之间依赖关系的固定高层级模型以及固定的可能状态空间可能为我们感兴趣的过程提供有效描述。暂停对这种表征有效性的怀疑并不能解决主体如何获得这种知识的问题。模型学习的分层账户并不能解决对这种预先确定且真实模型的需要——它们只是将解释其来源的责任推卸了。为了定义模型参数的自由能,我们仍然需要假设对所述参数有一个进一步的高层级生成模型,相对于该模型来定义自由能。如果我们然后询问这个二级模型来自何处,唯一可能的基于FEP的答案是它也是通过自由能最小化学习的——这个答案只是通过假定另一个层级的生成模型将学习问题又向后推了一步。

尽管转向分层结构允许将模型中的低层级变化描述为学习(通过相对于高层级模型的自由能最小化),但无论我们引入多少层,最终必须有一个最终层级。要开始自由能最小化和主动推理,我们仍然需要一个预先确定和预先发展的模型,该模型本身既不能通过自由能最小化学习,也不能通过自由能最小化进行后续改变。

一旦我们有了为特定系统建立这个终极生成模型结构的原则性基础,那么我们就可以用主动推理框架来处理它。为了做到这一点,我们需要沿着连接FEP和主动推理的”高速公路”回溯,看看前者如何旨在将概率模型的识别建立在生物系统的结构和动力学中。

主体如何预先适应其世界的问题远非自由能原理独有的问题。作为现代生物学的核心问题,我们已经有了一个被广泛接受的答案,即遗传继承和自然选择。因此,自由能文献中的标准观点是主体从其祖先那里继承了这第一个模型,例如,通过遗传继承(Friston et al. 2015)或子宫内发育(Ciaunica et al., 2021)。只要祖先只有在拥有良好生成模型时才能生存,我们也可以期待我们继承的模型同样适当。在一些论文中,不仅建议自然选择有利于良好生成模型的保存,而且自然选择本身就是一个推理过程(Ramstead et al., 2018; Kirchoff et al., 2018)。虽然自然选择可以用对可能模型概率分布的更新来描述的想法并不新鲜,但FEP倡导者提出了更强的主张,即繁殖适应性(reproductive fitness)的概念本身就源于作为更基础原理的自由能最小化。

生存与生成模型保存之间的联系将在下一章中发展,而适应性和适应性要么源于、可还原为、要么可用概率原理描述的想法将在第九章中受到批评。暂且不谈这些进化过程如何可能或不可能保证生成模型的”好处”,我现在想关注的问题是如何

一个模型可以是智能体与生俱来的那种东西,并且可以跨代遗传。

这种理解让我们摆脱了预测处理中发展的生成模型描述,在那里这些模型被理解为结构模型,通过自上而下的突触连接编码在特定个体的大脑中(Kiefer and Hohwy, 2018, 2019)。相比之下,Ramstead, Kirchoff 和 Friston (2020) 断言,“在FEP下,生成模型不是由物理状态明确编码的。也就是说,它们不是由大脑状态编码的。相反,是系统的适应性行为实现或实例化了生成模型”(第231页)。

这一声明显示了一种相当奇怪的模型形而上学,并引发了许多令人困惑的问题。

第一个混淆点是,正如生成模型在预测处理和主动推理文献中通常被理解的那样,在这个内部编码模型的结构与构成生成过程的外部隐藏原因之间有一个清晰的区别(Friston, FitzGerald, Rigoli, Schwartenbeck, & Pezzulo, 2016; Parr, 2022)。尽管他们拒绝生成模型是内部编码的观点,Ramstead等人(2020)继续支持这种区别,因为”感觉输入的实际原因依赖于动作(即,依赖于生成过程),而动作依赖于推理(即,依赖于生成模型)“(第234页)。

如第3.2节所述,主动推理的循环性——其中观察由动作产生,而动作又由内部生成模型引起——使得这样的区别难以维持,因为生成模型现在本身就是产生智能体感觉输入的生成过程的一部分。这种混淆反映在以下事实中:在某些地方,Ramstead等人(2020)将动作描述为由生成模型描述的隐藏原因的一部分,但在其他地方,如上面的引用中,这种适应性行为反而被描述为实例化或实现这个模型的载体。

这个建议似乎是,我们可以根据依赖关系的方向来保持这种模型-过程区别,其中感觉输入对动作的依赖是”过程”,动作对内部状态的依赖是”模型”。然而,联合概率分布没有内在的方向性。它只捕获变量特定状态一起出现的可能性,对这些变量之间的任何因果影响在哪个方向运行是漠不关心的17。如果它被这些变量之间一个方向的依赖关系所蕴含,那么它同样被相反方向的任何依赖关系所蕴含。

因此,在最近的处理中,生成模型被转而描述为由智能体和环境之间整个循环的”完整联合动态”实现的东西,而试图在生成模型和生成过程之间划分任何区别的尝试被放弃了(Ramstead et al, 2023)。鉴于主动推理的循环性质,放弃这样的区别似乎是合适的。它还为Raja等人(2022)的反对意见提供了方便的回应,即自由能最小化简单地假设了”真实”生成模型的存在。因为如果这个生成模型只不过是智能体-环境感知-行动循环的实际动态,那么它就没有不准确的意义。尽管如此,消除任何不准确的可能性引发了一个更加棘手的问题:即在什么意义上这些动态构成了一个模型?

3.4.1 描述 vs 实例化

一种理解FEP谈论”生成模型”的可能方式,正如Andrews (2021)所建议的,是将其解释为仅指一种数学结构——在这种情况下,是联合概率分布——它既不需要物理实现,也不需要任何表征内容。这种数学结构随后可能被解释为某个物理系统的模型,但在缺乏那种解释的情况下,数学结构与任何特定物理系统的表征都没有关联。

实际上,同一结构可能被解释为对相当不同系统的建模。Andrews指出了Lotka Volterra模型的耦合微分方程,例如,它可以同样用作自催化化学反应或捕食者-猎物动态的模型。

一个结构只有在有解释的情况下才成为模型,这并不意味着这种建模关系完全取决于选择。试图使用Lotka-Volterra模型来预测复古豆豆娃的未来需求可能导致糟糕的投资决策。如果一个解释要成功,就必须对其解释目标的结构和动态有某些约束,以便将这些映射到数学方程的形式结构上。

在生成模型的联合概率分布情况下,我们的关键要求是平稳性(stationarity)。一个特定的联合概率分布只有在物理过程的行为是稳定的情况下才能被解释为该过程的模型,使得它处于任何特定状态的可能性在我们选择观察它的任何时间都是相同的。一个静止的摆,偶尔受到扰动,会被这样的数学结构很好地建模。建筑物的倒塌则不会。

有了这个基础,解释Ramstead等人(2020)的自然方式是

[17] 在第5章中,我将描述我们如何从联合概率分布中获得对可能影响模式的一些约束。正如我们将看到的,这种影响方向的确定总是需要生成模型本身不包含的进一步假设或信息。

将生成过程的内部弧描述为”实例化”;

生成模型是说它具有合适的动态特性,可以用生成模型来描述。这是为了提出积极的主张:1)我们感知-行动循环所有部分之间的关系是稳定的,2)这个循环任何部分处于特定状态的趋势是稳定的。虽然在早期工作中,这一要求被表述为系统是”遍历的”(ergodic)的主张(Friston,2019b),但最近这已被更弱的稳态要求所取代(Friston,2022;Parr,Pezzulo和Friston,2022)。

如果情况并非如此,如果系统像一个倒计时器,从一个状态线性地移动到下一个状态,那么它在某个特定状态的概率在时间t与时间t+1会不同。不会有固定的概率分布能够随时间描述它。如前所述,并将在第九章中详细阐述,分层模型工具可以允许我们将看起来像行为变化的东西描述为高阶统计规律性的保持——例如在定期在两个不同吸引状态之间循环的系统中。然而,必须在状态集合之间存在某种递归,以便提供可以用联合概率分布描述的高阶统计不变量。

因此,Van Es(2021)论证,这里的任何模型都不是过程本身”实例化”的东西。如果这样的系统模型在任何地方被实例化,它必须在观察者的头脑中,或在他们笔记本电脑的内存中。这似乎符合Ramstead等人(2020)对生成模型的描述,即它是”规定性定义”的东西,用于推导出解释后续行动的识别模型,并且它”没有物理实现的充分统计量”(第233页)。

如果这就是生成模型讨论的全部意思,那么我们唯一的问题就是我们感兴趣的某些特定系统是否具有合适的稳定动态特性,可以用联合概率分布来描述。然而,这种对生成模型的工具主义理解无法支持Ramstead等人(2020)提出的其他主张,如生成模型是有机体”配备”的”控制系统”(第231页),它具有”因果效力”(第233页),并被系统用于”执行策略选择”和”指导行动”(第234页)。

数学结构不能做这些事情中的任何一件,系统不会”拥有”、“使用”或”执行推理”可能给出的描述。具有因果力量的是生成模型所描述的系统结构,而不是描述本身。潜水的鲣鸟可能很好地用微分方程来描述,但只有其中一个能捕到鱼。

正如许多作者所指出的,这种将系统可以用数学结构描述的主张与系统实例化模型的主张之间的混淆,在整个自由能文献中反复出现(Andrews,2021;Bruineberg等,2021;van Es,2021)。这种预设有助于理解Friston关于模型存在的不寻常说话方式,例如,他声明”模型只是一个遍历系统”(Friston(2019b),第183页)¹⁸。在最近的一篇论文中,Ramstead等人(2023)明确为这种混淆进行辩护,论证”最终,在说系统的动态实际参与或实例化近似贝叶斯推理,与说它们仅仅’看起来如此’之间,没有有意义的区别方式”(第22页)。

这种混淆是无益的。模型至少是一个工具,由解释者使用,推理是一个有意的、规范导向的和理性可评估的过程。模型和推理操作可以更好或更糟,正确或不正确。某些模型的功能可能不一定是全面和精确地重现目标的结构,但模型总是有某种功能。系统具有特定类型的动态这一事实,仅仅意味着它允许用生成模型来描述,而纯粹的数学可描述性并不赋予这种性质任何功能角色。说任何稳定系统正在”尝试”推断概率分布,就像将被侵蚀的卵石归因于成为球体的目标,或将太阳系的动态理解为建模太阳系仪的尝试一样有意义。如果成为模型的全部就是允许数学描述,那么我们能谈论的一切都是模型,这使得谈论变化”由模型引起”、“推理过程”或”模型更新”完全微不足道。

无论如何,无论生成模型的联合概率分布是被认为由代理的行动-感知循环的动态字面实现,还是只是那些动态所蕴含的统计描述——这里没有任何意义上的非真实性。在Ramstead等人的表述中,除了蕴含它的动态之外,没有进一步的目标,联合概率分布应该是其表示。为了引入这种不准确或不充分的可能性,我们需要其他东西。具体而言,我们需要一个独立的基础来假设代理动态应该符合的不同统计形式,除了其实际动态的统计描述。

¹⁸ 遍历性是比某些持续时间内统计性质稳定性更强的要求,两者都不是微不足道的,但我们可以将此搁置到第四章。

这需要。只有这样才能使其成为可能 这将允许在所述理想”模型”和智能体实际动力学所蕴含的概率描述之间存在差异。

如果我们已经对智能体应该从事什么样的行为有预先确定的想法,那么用联合概率分布来描述这些理想动力学就允许我们捕捉这种理想行为与系统实际行为之间的分歧。它还对后者应该如何变化以更像前者施加了一些约束。这就是主动推理的发展或学习模型通常如何工作的,其中系统通过一系列可能不会重复的状态的轨迹可以用向某个目标生成模型描述的稳态动力学的收敛来描述。例如,参见作为主动推理的形态发生模型(Friston et al., 2015; Kuchling et al., 2020)。

尽管如此,这里的目标生成模型纯粹是外部观察者的规定,某些行为是否算作未能实现这个目标,或者成功实现了不同的目标,这相对于该观察者的选择而言。从低水平路径的角度来看,它将主动推理呈现为智能体如何实现由其他方式指定的目标的描述,这样的方法是完全合法的。然而,如果自由能原理要在试图”解释生命系统的意向性或关于性”(Ramstead et al. 2020)中为主动推理奠定基础,那么我们需要它不仅提供智能体实际动力学的模型,还要提供一种导出该智能体应该目标的理想动力学生成模型的方法。

FEP试图为生成模型提供规范性原理将在下一章中描述。现在,我想强调的是,这种仅基于系统动力学对系统进行生成模型的自由归因,如何影响我们应该如何理解特定系统从事主动推理的主张。

首先,为了让主动推理作为系统如何学习其观察原因的解释而起步,产生这些观察的整个周期的动力学必须随时间保持稳定,使得这个周期要么实现,要么被固定的联合概率分布准确描述。产生智能体观察的动作-感知回路具有这样的动力学并不是给定的。正如我将在第八章和第九章中论证的,当涉及到生命系统时,这样的假设充其量只是偶然成立的,并且在有限的时间尺度上。然而,如果不满足这一要求,那么我们还没有手段来提出一个稳定的生成模型来作为任何内部编码的识别模型可能应该近似的目标。

其次,这改变了惊讶度应该如何理解。如果惊讶度是相对于生成模型的不可能性,如果我们接受生成模型就是特定智能体-环境系统的实际动力学,那么FEP下的惊讶度就不等同于”亚个人预测误差”——正如(Madary, 2012)和(Clark, 2013)为了将其与个人层面的惊讶区分开来而提出的那样。事件的惊讶度根本不是在大脑中编码的东西,它只是这个事件在特定生成周期内发生的长期频率(Fiorillo, 2010)。某些东西”最小化惊讶度”状态只是说它定期重新访问相同的小状态集合的另一种方式,如果它进入一个以前很少访问过的状态,它将很快离开这个状态返回到它过去更频繁占据的状态。惊讶度的最小化不是”用”生成模型”执行”的刻意过程。它只是描述一个过程为了能被这样一个模型的稳定概率分布描述而必须具有的动力学的一种方式。因此,它不是任何意义上比万物皆为模型更有趣的推理过程。

我们已经看到,自由能原理的支持者在归因生成模型方面倾向于相当自由,乐于将它们赋予任何具有随时间稳定动力学的循环过程。然而,虽然Ramstead等人(2020)对特定循环的生成模型的性质令人困惑地模棱两可,但当涉及到变分推理的识别密度时,他们明确表示智能体的内部状态应该被理解为字面上编码了这种关于生成循环”外部”变量的概率分布。

就内部状态是稳定生成周期的一部分而言,那么它们也必须足够稳定以被单一稳定概率分布描述。但是为什么Ramstead等人(2020)将这个子组件动力学所蕴含的概率分布视为某些东西的表征,同时坚持认为没有理由以这样的表征术语解释整个智能体-动作系统所蕴含的联合概率分布?

嗯,就整个感知动作周期的所有部分都有稳定的联合概率分布而言——通常以”外部”、“感觉”、“内部”和”主动”变量的形式因式分解[P(E,S,I,A)]——因此任何子集都会有稳定的联合概率分布,比如P(I,E)。这意味着每个内部状态都将对应于某个随时间保持固定的最可能的外部状态。因此,这个想法是,我们可以将每个内部状态视为表征特定的外部状态(尽管

当然,这个想法在另一个方向上同样有效。)我们可以用概率分布的形式重新表述这一点,描述内部状态行为的概率分布 P(I) 可以重新表述为由这些内部状态的动态”编码”的外部状态概率分布 Pi。

如所述,这种稳定映射由我们可以用生成模型来描述整个系统这一事实保证,只要系统倾向于从不太频繁的状态移动并返回到相同的频繁占据状态,这种情况就成立——我们可以将这个过程描述为惊讶度最小化。这意味着我们也可以将这种惊讶度最小化视为负责保持内部状态和外部状态之间稳定映射的过程。就惊讶度是自由能方程的一个组成部分而言,我们可以进一步将该过程视为自由能最小化过程,从而将内部状态所包含的概率分布重新描述为外部状态的识别模型 [Qi],由于自由能最小化,该模型类似于实际的 P(E)。然而,就内部状态和外部状态都是具有稳定动态的同一耦合循环的组成部分而言,Qi 和 P(E) 的形式应该没有差异,前者相对于后者不存在近似的意义。将这个过程从称为惊讶度最小化改为描述为”自由能最小化”在形式上可能是正确的,但相当具有误导性。

无论如何,正如 Kirchoff 和 Robertson (2018) 论证的那样,以上所有内容本质上只是对两组变量之间相关性的复杂重新描述。在一个具有稳定行为的系统中,所有部分都以循环依赖模式耦合在一起,这种相关性是不可避免的。然而,这种相关性以这些变量的概率分布形式表达,以及这些分布通过自由能最小化减少它们之间的差异而变得更加相似这一事实,并不能将其转变为表征关系。各种事物都可能随时间变得越来越相似。多年来,床垫可能开始呈现睡在那里的人的形状,但睡眠的目的不是在弹簧和泡沫中创造自己的肖像。下垂的弹簧不比干涸的河岸更能代表缺席的伴侣或曾经流过的水。

相似性和相关性,就像承诺的保证一样,来得容易。这些可能是特定结构能够发挥表征作用的先决条件,但(不)相关性或(不)相似性只有在我们有独立理由相信这些结构正被部署用于表征目的时才会成为(错误)表征。也就是说,我们需要证明该结构是旨在(因此可能失败)表征的系统的组成部分或被该系统使用(Millikan, 1984; Dretske, 1993 Ramsey, 2007)。如此,我们再次回到功能问题。只有在解释了预测误差最小化的目的后,我们才能回答其结构(如假定的识别模型)是否在为此服务中发挥表征作用的问题。

因此,尽管 Kiefer 和 Hohwy (2018)[19] 论证自由能最小化的散度组件应该被解释为错误表征的度量,但仅仅能够用自由能最小化来描述系统的某些部分还不足以将这种散度视为表征性而非仅仅相关性的度量。为此,我们需要证明这种散度的减少不仅仅是关于系统做什么的事实,而是这个系统有意识地致力于实现的特定目标,这样我们就可以将内部状态视为具有表征外部状态的功能作用,而不是仅仅碰巧与它们相关(Millikan, 1984; Ramsey, 2007)。

[19] 在 Hohwy 和 Kiefer 的论证中,实际上有两个散度构成错误表征,因为他们区分了大脑中编码的生成模型和生成过程的真实统计数据。然而,如果我们遵循前一节的论证,那么只有真实的生成模型,在其与识别模型之间只有一个相关的散度项。

通过借鉴变分推理和随后的主动推理框架,我们可以看到近似贝叶斯推理过程如何映射到 PP 提议在大脑中识别的神经动态。然而,仅仅将(近似)推理的语法映射到物理系统上并不能证明大脑确实进行推理,就像 Chalmers (1995) 和 Putnam (1975) 没有证明水桶能够计算加法一样(Sprevak, 2018)。

在我们头骨中穿梭和扩散的东西比自由能最小化本体论中梦想的要多。很可能有大量元素连接到主动推理描述的那种循环中,但也会有各种随机波动和衰变或增长过程,当我们为这些稳定循环建模时,我们将其抽象化了。为了为神经组织中的贝叶斯比早餐麦片中的有限状态自动机建立更大的合法性,我们需要证明两件事:优先考虑 PP 挑选出的结构的理由,以及优先考虑这些结构与主动推理的形式结构之间映射的理由。

确保这一点的自然方式是证明动态结构

PP强调的那些描述是解释大脑如何执行其功能的描述。

但是,为了避免循环论证,我们不能仅仅因为可以将大脑描述为执行推理过程,就支持推理是大脑功能的观点,进而声称这是解释大脑如何执行其功能的正确描述。当我们在第5章中看到,自由能框架如何轻易地将近似推理的形式化描述映射到各种非神经系统上时,这种论证变得更加薄弱——如果说这些系统有任何功能的话,将其视为推理功能变得越来越不可信。

尽管如此,尽管自由能框架可能允许我们将推理过程映射到各种系统上,但它仍然对什么样的系统可以被描述为自由能最小化器施加了一些相当严格的条件。要谈论自由能,我们需要一个生成模型,该模型对系统的不同状态具有稳定的意外值分配。只有当这些状态的倾向性和相互依赖性在时间上具有某种形式的稳定性时,我们才能从系统或过程的行为中推导出这种联合概率分布——也就是说,如果我们的系统很少进入它之前没有经常占据的状态。

这让我们能够明确声称主动推理是预测大脑功能的含义。感知可能是为了行动,但现在我们看到行动反过来必须是为了意外最小化和稳态保持。但现在我们必须问,意外最小化是为了什么?

为了回答这个问题,自由能原理(free energy principle)着眼于生命系统,不仅论证了这些系统确实倾向于实例化稳定状态循环的经验性主张,还论证了这样做是所有生命系统应当满足的要求这一规范性主张。在自由能原理下,稳态的保持不仅仅是认识论上的便利——这是生死攸关的问题。

在上一节中,我们看到允许智能体主动带来它所预测的状态如何使我们对生成过程的理解复杂化,该过程由生成模型描述并由识别模型近似。当意外或自由能可以通过行动最小化时,智能体本身就成为其自身感觉输入的”隐藏原因”的一部分。因此,我们的智能体试图近似的目标,以及相对于该目标最小化意外的目标,不应被解释为描述某种独立于智能体的事务状态的(据称)稳定动态(正如亥姆霍兹特征描述那样),而应被解释为整个有机体-环境系统的动态。意外不仅仅是某事”一般情况下”发生频率的问题,而是它对于特定有机体-环境系统发生频率的问题。对抹香鲸来说令人意外的事情,对牵牛花盆来说可能是令人沮丧的熟悉事物。

那么,为什么认为环境中的有机体是一个稳定的意外最小化过程,可以用生成模型描述,并且可能用识别模型近似呢?好吧,根据Friston(2012)的观点,确保这种稳定性的过程不过是对作为自我保存或自组织系统意味着什么的形式分析。正如他所说,“自由能原理的全部要点是在一个简单的命令下统一所有适应性自创生(autopoietic)和自组织行为;避免意外,你会活得更久。”(第2117页)。

因此,如果说带有识别模型的变分推理是自由能框架的上升枝芽,向上延伸至推理、行动规划和其他高阶认知的描述,那么所提出的自我保存分析就是FEP试图将这一过程植根于生物能动主义(bioenactivist)土壤的地方,以便将生物功能和意向性(intentionality)吸收到其认知分支中。重要的是,Friston并没有将主动推理呈现为自创生和自主性的替代方案或实现其目的的工具性手段,而是将其作为对存在最低要求的第一性原理分析,从中可以推导出能动主义的生命定义。因此,正如Ramstead、Badcock和Friston所论证的:

简单来说:主动系统是活的,当且仅当它们的主动推理蕴含一个生成模型。这使得生成模型对自由能表述具有核心重要性,因为它定义了有机体被视为实施的生命形式。(2018,补充材料4,第33页)

为什么认为通过主动推理避免高意外情况来维持稳定生成模型是生命系统的关键特征?论证这一点的糟糕方式是将简单命令论证为”循环的”或”不言自明的真理”(Allen & Friston, 2018,第19页)。在某种意义上,所有生命系统倾向于避免”不可能”状态的声明确实是存在的同义反复:事物倾向于处于它们可能处于的状态中。它们倾向于不处于不太可能的状态中。将此映射到生存能力是直截了当的:对有机体不可行的状态确实是极不可能的。声称有机体的持续存在取决于它避免不存在的状态,这无可否认是正确的,尽管异常无意义。

如果我们在自由能框架数学基础设施下的艰苦挖掘只是得出”一切必须是其所是,不能是其所非”这样的神秘话语,

至少可以说这是令人失望的。通过将不可能的状态重新描述为不太可能的状态,然后明智地指出寻求继续自身存在的有机体必须避免这些状态,并不能获得任何洞察。

此外,作为一种保持生存的方式,最小化自己死亡的惊奇值会来得太晚。将惊奇值视为”可能或不可能”的二元问题确实会使它被避免这一说法成为重言式,但”应该”蕴含着”能够”。说最小化惊奇是有机体必须主动做的事情,意味着它们能够处于某些相对高惊奇值的状态,以便它们能够从这些状态移开,回到更可能的状态。

正如在FEP中所呈现的,惊奇值关键在于它是程度性的,因此可以被最小化。具体来说,如第3.4节所讨论的,某个状态有多少惊奇值简单地由它在我们目标系统历史中出现的频率决定,说一个有机体最小化惊奇值就是说它频繁地重新访问同一小组状态。正如Friston (2018)所说:

我们只对一种系统感兴趣。这些是(某些状态的邻域)一次又一次被重新访问的过程;例如,表征心肺循环的生物节律——或者我们每个星期一起床上班时享受的日常例行公事…这意味着,平均而言,我必须朝着我更可能占据的状态移动。这可能听起来微不足道,但对于任何具有吸引状态集的(有趣的)过程的性质都有巨大的影响。(第2页)

因此,FEP看起来更像是关于生命系统具有的特定存在类型的积极建议,而不是从关于某物存在意味着什么的第一原理推导出的重言式。“有机体更可能处于更可能的状态”这一空洞的陈词滥调变成了实质性的论证:1) 有机体的状态会变化,2) 它倾向于反复重新访问它之前访问过的同一组状态,并避免那些它之前没有经常访问的状态。

虽然我们系统的状态可能不断波动,但这些状态上的概率分布必须保持不变,这样我们就可以将这个不变的概率分布视为该有机体的生成模型(generative model)。这就是说有机体最小化惊奇值的全部含义,因此它”蕴含”一个生成模型。说有机体的自我保存行为必然”蕴含”一个生成模型,在这个意义上,只是意味着它将可以用一个不随时间变化的联合概率分布来描述。这并不能证明这个有机体的任何部分,无论是大脑还是其他部分,都字面上编码了一个独立的识别模型(recognition model)。

后一种说法是关于大脑如何执行关于生成过程的推理的建议,考虑到确切的生成模型(与近似的识别模型相对)在计算上是难以处理的。但是否需要归因这样的模型取决于这样的假设:有机体需要显式编码并计算某种生成过程的模型来指导它们的行为。正如在前一章中所讨论的,仅有机体动力学的统计特性不足以证实这一点。

因此,在关注自由能框架作为生物自组织理论的论文中,而不是在关于大脑如何实际执行近似贝叶斯推理(Bayesian inference)的具体问题上,没有独立识别模型的作用(Friston, 2013)。然而,有些误导性的是,Friston等人继续用”自由能”的术语来说话,并将有机体的行为描述为”自由能最小化”。这在技术上是正确的,因为自由能是散度(识别模型和生成模型之间的KL散度)加上惊奇值,所以当没有独立的识别模型和KL散度时,它简化为仅有惊奇值。尽管如此,既然”自由能”意味着使用变分推理(variational inference)和存在一个由有机体编码的、区别于描述有机体-环境动力学的生成模型的近似模型,那么在没有建立这种编码的情况下继续使用这个术语是误导性的(Mann et al., 2022)。虽然我更愿意只在我们有这两种不同类型模型的语境中使用”自由能”,但使用它来表示相对于生成模型的惊奇值的做法如此普遍以至于不可避免。只能强调,今后任何提到”自由能”的地方都只不过意味着”惊奇值”,而”惊奇值”反过来只不过意味着”非频繁性”。

在一系列论文中,Friston (2013, 2018, 2019b) 论证了基于稳定性的关于什么是生命系统的解释直接来源于根据遍历性(ergodicity)和低熵特性对智能体(agent)的定义。这在Friston和Ao (2012)中表达得最为清楚,他们在那里陈述了:

为了一个明确定义的智能体存在,其集合密度必须是遍历的;也就是说,一个不变的概率测度。换句话说,密度不能随时间变化;否则,智能体的定义(根据它占据的状态)将发生变化。这里的一个简单例子是有机体的温度,其集合密度被限制在某些相边界内。跨越这些边界会将智能体变成别的东西(通常是死的智能体)。(第2页)

因此,正是这种遍历性的要求最初被用来规定生成模型,即可能状态上的分布将是

随时间保持不变。这里的”低熵”部分不是在热力学意义上使用的,而是在Shannon的信息论意义上使用的,它指定我们的系统重新访问的特定状态将只是所有可能状态的一小部分,这样可能状态上的概率分布具有低方差/高精度。[20]

我们需要低熵的要求,因为仅有遍历性(ergodicity)不足以导致惊奇最小化。重复掷六面骰子是一个遍历过程,但如果它是一个公平的骰子,那么每一面都同样可能,其熵处于最大值,其稳定的生成模型将只是所有可能状态上的平坦分布。对于这样一个最大熵系统,任何状态序列都会有相同的惊奇值,因此惊奇值不会被最小化。

不幸的是,遍历性实际上意味着的不仅仅是动力学随时间的平稳性,这一点在最近关于自由能原理(FEP)的工作中引起了一些争议(Palacios & Colombo, 2021)。严格来说,遍历性不仅要求系统特定迭代的平均行为随时间保持不变,而且还要求它对初始条件不敏感。以一个不受外部扰动影响的旋转陀螺为例。在初始冲击后独自留下,它会迅速稳定下来,在整个桌面的一小块区域周围轨道运行——一个稳定的状态,可以用其位置上的平稳概率分布来描述。然而,它最终在桌子的哪个特定部分周围振荡,将取决于初始冲击和起始点。因此,旋转陀螺不是一个遍历过程。[21]

遍历性的这一更强要求具有一些重要的后果。首先,它意味着系统的任何特定迭代最终都会访问该系统可能居住的每一个状态。其次,它意味着在任何单一时间点上的迭代集合的快照将与单个迭代在时间上的状态分布收敛,随着个体轨迹的持续时间或集合大小的增加。这一性质在Birkhoff(1931)的遍历定理中得到了表达,即随着样本的增加和时间的增加,集合平均值和时间平均值最终会收敛。

统计物理学中遍历性的经典例子是理想化的气体粒子在容器中弹跳。这里”理想化”是关键词,因为正如Palacios和Colombo(2021)所指出的,证明满足这一要求的具体系统的存在是极其困难的。在许多物理系统中,展现出每一种可能配置所需的时间,或时间平均值收敛所需的时间,远远超过了系统存在的持续时间(Palacios 2018; Gallavotti, 1999)。他们声称,现在人们普遍认识到统计力学中研究的大多数系统很可能是非遍历的(Earman and Rédei 1996; van Lith, 2001)。

如果能证明这种遍历性是生物学的独特特权,这可能对自由能原理有利。不幸的是,情况似乎相反。遍历性在生物领域更加不可信。以Stuart Kauffman(2000)偏爱的例子来说,他论证正是对遍历性的抗拒定义了生物组织,要使一个200个氨基酸长的蛋白质的所有可能排列至少出现一次,需要10[39]倍于宇宙当前寿命的时间。遍历过程的收敛不可能对我们观察到的特定氨基酸组合子集的稳定性负责。正如Kauffman所说:

因此,即使我们将宇宙作为一个整体来考虑,在蛋白质及以上的分子和组织复杂性水平上,宇宙在动力学上是被困的。它从起始的任何地方到达了现在的位置,通过任何流入持续扩展的邻近可能性的过程,但无法到达所有地方。在任何相关的时间尺度上,遍历假设在这里都失效了。(2000,第145页)

遍历系统会忘记其历史。无论从哪里开始,经过足够的时间后,遍历过程的任何迭代都会变得与其他每一个迭代无法区分。然而,生物过程会落入局部稳定井中,它们的起点对其终点很重要。遍历性假设可能对在盒子中弹跳的理论气体粒子具有的任何合理性,对于生物体的特异性和变异性来说完全缺乏。

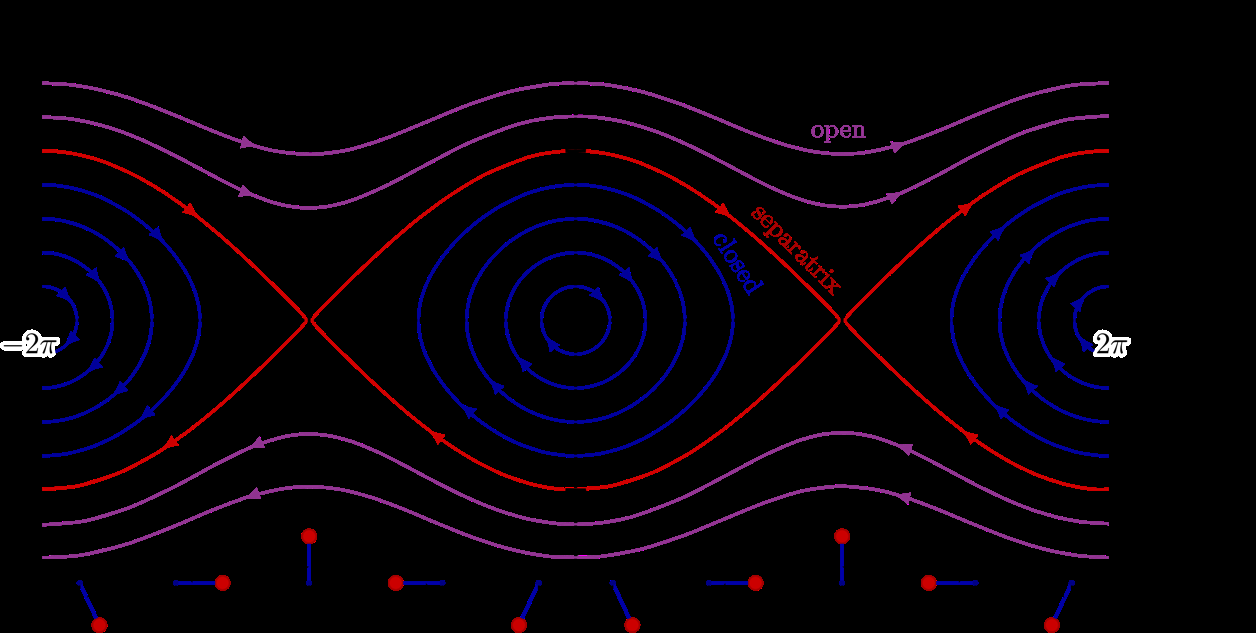

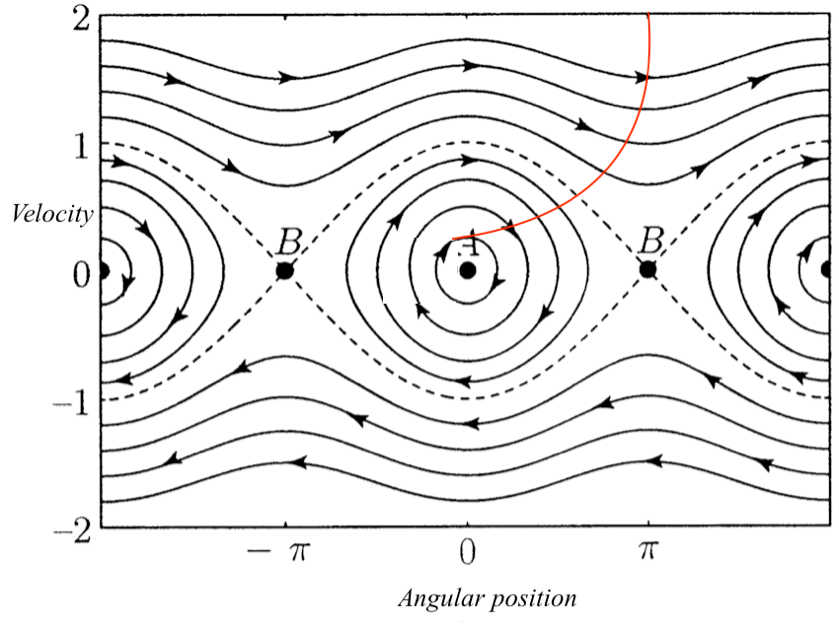

生物过程抗拒遍历性的方式既迷人又能说明生命系统的独特特征,我将在第八章和第九章中讨论它们。现在,我建议我们简单地接受Friston (2019a) & Da Costa et al. (2021)所做的改动,摒弃不必要的强遍历性声明,将自己限制在仅仅要求系统的每个特定迭代的概率分布随时间保持平稳——用动力系统的术语来说,要求它达到稳态。

重要的是,这一要求并不等于声称有机体只停留在一个状态中。它可能定期从单一状态波动或在几个状态之间循环。此外,这里的稳定”状态”可以被相当自由地理解,包括诸如速度或

[20] 分布的熵和方差虽然相关,但是不同的概念。然而,如果(如第三章中提到的)我们将概率分布限制为单峰高斯分布,那么改变分布熵的唯一方法就是改变其方差。

[21] 这个吉尼斯世界纪录中最长旋转陀螺的视频提供了一个可爱的,虽然不太理想化的说明。

acceleration – 在这种情况下,保持稳定的可能是”变化率”

或同一变量的某种更高阶导数。我将在第8章探讨理解这种稳态要求的可能方式,以论证针对FEP遍历性假设提出的许多反对意见,实际上同样适用于这种较弱的要求[22]。现在,为了在我们开始解剖理论之前将整个理论摆在桌面上,我将暂时搁置这些问题。

所以,我们就假设我确实是由作为一个稳态系统所定义的,而你想知道我在未来任何时刻会做什么。你可以观察我几周的行为,并绘制各种状态被访问的相对频率图表。你会发现一个非常小的状态子集——泡咖啡、喝咖啡、悲伤地凝视着现在空了的咖啡杯——会以高频率反复重访[23]。

绝大多数其他原则上完全可能的状态——在巴尔莫勒尔酒吧(Balmoral Bar)喝着香槟放松、在圣玛格丽特湖(St Margaret’s Loch)底部完美地做水下倒立、在草地上(the Meadows)与贝尔塔纳协会(Beltane Society)一起转火——将极少被占据,如果有的话。

或者正如Friston、Wiese和Hobson(2020)所说:

在更大的时间尺度上,这个轨迹可能反映你的日常生活:早上起床、喝咖啡、上班等等…这个轨迹的关键特征是,在巡回游荡和足够长的时间之后,它将重访状态空间的特定区域。(Friston, Wiese & Hobson, 2020, P.31)

如果我是由作为一个稳态系统所定义的,那么一旦你识别了这个有限的状态集,你就终生掌握了我的行为。

为什么认为这是真的?认为我的行为倾向不会随时间变化或演变的想法,既不太可能也会令人沮丧。更愤世嫉俗的人可能会建议,当你拥有的只是一个联合

[22] 最近的工作表明甚至稳态的要求也可以被抛弃(Friston et al., 2023; Ramstead et al., 2023)。在第9章中,我将论证放弃这个要求会使自由能原理变得空洞。

[23] 这个声明有时明确地以”运动的广义坐标”来表述,其中状态空间不仅包括像”位置”这样的状态,还包括这些状态的导数,如速度或加速度。以下关于稳态在FEP中作用的所有论证同样适用于这些”状态”包含变化的稳定率、变化率的变化率等等情形。

概率分布时,一切看起来都像稳态系统。但FEP并不是第一个提出稳定性作为生存原理的理论。在我进入本书批判性的后半部分,即第7章及以后之前,值得看看是什么促使生物生存与动力学稳定性之间的联系。

暂时搁置对这种单调性限定了我整个行为repertoire的想法的直接哲学和情感反对意见——这种稳定性作为我们所知生命的共同倾向至少有些道理。正如Colombo和Wright(2018)以及Seth(2015)所论证的,这种避免意外的”简单命令”在早期控制论学者W. R. Ashby的工作中有所预示,他寻求为生命系统的适应性、自组织行为提供满足以下标准的分析:“(1)它是纯客观的,(2)它避免了所有关于’目的’的形而上学复杂性,(3)它在定义上是精确的,(4)它立即适用于定量研究。”(Ashby, 1940, p.

Ashby的解决方案是”广义稳态”理论。通过将生存简化为稳定性问题,他提出生命系统中神秘的目标导向行为的出现——无论多么复杂和意外——仅仅源于所有稳定物理系统在受到扰动时表现出的回归平衡的相同趋势。正如他在《控制论导论》中提出的:

因此,“生存”和”稳定性”的概念可以建立精确的关系;关于两者的事实和定理可以相互使用,只要保持精确性。状态M通常用变量来定义。对应于活体有机体的状态M1,…,Mk,则是某些基本变量保持在指定(“生理”)限制内的那些状态。(Ashby, 1956, p. 197)

因此,正如他在后来的论文中声称的:

我们已经厌倦地听到机器不能选择的教条;真相恰恰相反:每台机器在趋向平衡时,都执行相应的选择行为。现在,简单系统中的平衡通常是平凡和无趣的;它是垂直悬挂的摆;它是发条已耗尽的手表;它是平放在一面上的立方体…从平凡到有趣的变化,仅仅是事件规模的问题。(1962, P. 270)

作为对(数学上较不深奥的)Ashby控制论项目的复兴,自由能框架简单命令的意义变得更加清晰。关于最小化意外(surprisal)的谈论转化为对抗基本变量偏离指定限制的偏差,而说一个有机体必须避免意外只是意味着它必须维持其基本变量的稳态。

像Friston一样,Ashby的工作超越了将适应性行为纳入形式分析的提交。类似地,他寻求从认知操作如何服务于这种协调的角度来解释我们的认知操作

行为。将生存定义为稳定性不仅清除了目的论或目标论的障碍,还为将大脑分析为控制系统奠定了基础,该控制系统的任务是维持我们基本变量的稳定性。

这不应被解释为一个明显错误的观点,即我们的整个神经架构仅仅致力于触发自主反射。相反,正如阿什比所宣称的,他的意图是展示”有机体所有外向活动——它的’高级’活动——都同样是调节性的,即恒稳态的(homeostatic)“,即使被调节的不一定是身体状态(Ashby 1956: 196)。他提出的方法既巧妙又令人困惑。

他认为,有机体的区别在于一个额外的机制,这种机制只存在于”超稳定系统”的一个子类中。这种机制的作用是在基本变量被推出其已”适应”或被设计用来补偿的阈值时,触发系统结构的随机重组。在有机体中,这种重组相当于随机改变行为产生网络的参数——这一过程只有在发现一种能使其基本变量回到稳定平衡的行为策略时才会停止。

当阿什比展示了一个名为恒稳器(homeostat)的工作模型时,他的”电子大脑”既在大众媒体上引起轰动(Ashby, 1949),也让他的控制论同行感到困惑。朱利安·比格洛总结了普遍态度,声称”它可能是某种东西的美丽复制品,但天知道是什么”(Husbands & Holland, 2012, P.12)。除非假设阿什比是一个特别不正统的象棋策略家,否则很难看出一个随机摆动直到恢复稳定的系统如何能像他所提议的那样,有朝一日下棋时”具有超越设计者的微妙和深度策略”(Ashby, 1948)。这样的任务似乎更容易通过阿什比同时代的赫伯特·西蒙和艾伦·纽厄尔的符号处理系统来实现,这些系统因此定义了此后多年AI研究的主导范式。

尽管如此,正如弗农(2013)所强调的,虽然恒稳器和超稳定性概念可能代表了阿什比工作模型的顶峰,但他在《大脑设计》中的理论推测进一步扩展到对元稳定性(metastability)的讨论:作为大量相互连接的超稳定系统产生的属性,这一属性可能更好地描述像神经系统这样复杂事物的运作。控制论学者威廉·T·鲍尔斯后来在《行为:感知的控制》(1973)中开发了神经系统如何在这方面运作的具体模型,他描述了感觉变量的分层调节如何能间接支持外部变量的调节,从而维持基本变量的稳定性[24]。

这听起来与预测处理大脑执行的操作极其相似。不幸的是,在FEP(自由能原理)(以及因此在预测处理中)中偏好使用”预测”和”错误”的语言,而非”参考水平”和”差异”,通过将后者与贝叶斯大脑传统对齐而非其控制论祖先,掩盖了这些相似性。一旦阐明了这些术语在FEP下的可互换性,相似性就变得惊人。如果惊奇最小化的简单命令只是阿什比将生存简化为稳定性的复兴,那么我们可以将主动推理——以及预测处理对此的实现——视为对鲍尔斯感知控制理论的类似提议。这解释了系统如何通过将感觉变量作为基本变量的代理,并试图在多个时间尺度上预测和控制这些变量,从而进行基于模型的环境交互调节,预测并对抗威胁其核心稳定性的危险趋势。

遗憾的是,这里没有空间进行PP与感知控制理论的详细比较。现在,应该足以注意到,尽管有许多相似性,FEP仍然(至少)有一个新颖元素。如果该理论与贝叶斯主义和控制论都一致,那么它提供了后者控制语言与前者推理主义词汇之间的潜在桥梁。FEP的价值可能在于其整合控制论在反馈控制中的生物物理基础和贝叶斯大脑框架建模的抽象理性形式的能力,将其统一在一个统一的形式主义下。

[24] 正如沃德(2016)所论证的,在苏珊·赫利(2001)将鲍尔斯感知控制理论与运动感知理论的综合中,我们有了预测处理更近的前驱。

如果将弗里斯顿的项目与阿什比的项目进行比较有助于澄清自由能框架,那么它也突出了框架内的紧张关系。虽然阿什比经常被认为推广了”自组织”一词,但他仍然痛苦地强调”没有这样的事情”——至少当这被理解为具有意志含义时,作为某种源自有机体内部驱动的结果(Ashby, 1962)。他认为,所有这种行为只能通过将其视为对外部原因的响应来解释。当环境扰动将系统驱离稳定状态时,它触发该系统不可避免地回到平衡。稳定的、超稳定的系统和多稳定的系统都是被驱动的

相同的法则和力量支配,唯一的差异只在于机械复杂性的程度。

因此,对阿什比来说,广义稳态概念背后的全部意义在于通过提出以下观点来去除生物学解释中的目的论语言:释放葡萄糖储存以对抗血糖水平下降,对体温下降的颤抖反应,钟摆回到动能平衡状态,以及不倒翁的坚定直立性,这些仅在对扰动的稳健性程度上有所不同,而非本质不同。他认为,未能识别这种连续性的广泛失败可归因于多稳态人员和基本钟摆之间缺乏中等复杂度的系统。他论证说”计算机”:

“在这种情况下是天赐之物,因为它使我们能够弥合从简单易懂到复杂有趣之间的巨大概念差距。因此,我们可以通过观察稍微简单一些的版本如何在计算机中出现,来获得对所谓生命自发产生的相当深入的洞察。”(阿什比,1962年,第271页)

对阿什比而言,关键变量的稳定性不仅定义了生存和有机体的持续存在,而且是所有物理事物的一般趋势。

同样,弗里斯顿(2019a, 2019b)有时将自由能原理(free energy principle)呈现为具有如此普遍性,描述系统状态具有稳态动力学(steady state dynamics)的要求,作为一个包罗万象的存在定义的一部分,通过这个定义”关于生命和宇宙的一切有趣事物都可以被推导出来”(2019b,第176页)

稳定性是一个重要原理,不仅仅适用于生物稳态(biological homeostasis),这个想法如下:如果某个系统的可能状态区域不断变化,那么我们将无法随时间重新识别它。如果区域是静止的,但没有低熵(entropy),那么在任何时刻都会有广泛的状态等概率分布,就不会有可以识别这个特定系统的独特特征状态。因此,弗里斯顿(2019b)将这些标准作为对持续存在可能性的必要约束。

认为这可能作为所有存在形式的详尽定义的想法,至少对我来说,似乎是极不令人信服的。尽管如此,一旦我们有了这个假定的定义,我们就能理解为什么弗里斯顿经常将自由能原理描述为同义反复(tautological),因为当存在以这种方式定义时,任何存在的东西最终都会满足它。

让弗里斯顿和合作者关于自由能原理的主张如此令人困惑的是,尽管采用了这种关于稳态普遍性的阿什比式分析,但在其他地方,他们将稳态作为稳定性呈现为某种独特的生物学特征,证明了之前对其推广到各种无生命系统的理解不足。正如弗里斯顿(2010)所说: